О теоретических основаниях реализации стратегических императивов развития российской Арктики

Автор: Дядик В.В.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Государственное регулирование территориального развития

Статья в выпуске: 5 т.27, 2023 года.

Бесплатный доступ

Принятые в течение последних лет стратегические документы пространственного развития определяют на ближайшее десятилетие главные императивы арктической политики России. Несмотря на логичность и своевременность этих государственных актов, обоснованность их научно-теоретического базиса является предметом острой научной дискуссии. В свете растущей значимости Арктики данное обстоятельство актуализирует проблематику научного обоснования государственной политики России в этом важнейшем макрорегионе. Цель исследования заключается в анализе продекларированных государством стратегических задач социально-экономического развития арктических регионов РФ с теоретических позиций современных концепций регионального роста и формировании выводов и практических рекомендаций о возможностях использования этого теоретического базиса при реализации государственной политики России в Арктике. Логика работы определила необходимость рассмотрения взаимосвязанной системы государственных императивов развития Арктики, утвержденных стратегическими документами пространственного развития, и теоретического поля современных концепций регионального роста. Основными результатами работы являются систематизация и обобщение социально-экономических задач развития Российской Арктики, исследование современного состояния теоретического поля концепций регионального роста и выделение наиболее актуальных теоретических подходов, определение возможного теоретического базиса для решения государственных задач социально-экономического развития Арктики. Полученные выводы создают теоретическую и методологическую платформу для анализа административных решений на основе теоретических подходов, объединенных концепциями эндогенного роста и кумулятивной причинности, и могут быть востребованы как учеными, так и управленцами-практиками, работающими над формированием и реализацией государственной политики развития Российской Арктики.

Социально-экономическое развитие арктики, стратегия развития арктики, государственная политика в арктике, региональный рост, региональная конкуренция, пространственное развитие, экономическое пространство, региональная экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/147241640

IDR: 147241640 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/ptd.2023.5.127.2

Текст научной статьи О теоретических основаниях реализации стратегических императивов развития российской Арктики

В последние десятилетия вопросы развития Арктики занимают все более значимое место в национальной социально-экономической и геополитической повестке. На фоне возрастающей в этом макрорегионе конкуренции мировых держав, международных политических альянсов и крупного бизнеса, а также совершенствования технологий, обеспечивающих возможность освоения ранее недоступных природных богатств и реализации логистических и коммуникационных проектов, нарастают предпосылки для комплексного развития российского сектора Арктики. Многомерность и сложность такой задачи требует серьезного научного обоснования соответствующих направлений государственной политики.

Главные императивы развития Российской Арктики отражены в Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года (далее – СПР), Основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года (далее – ОГП) и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года (далее – СР). При глубокой геополитической обоснованности, взаимной согласованности и общей внутренней логике этих документов их научно-теоретический базис вызывает вопросы. Наиболее острой является дискуссия вокруг СПР. О наличии в ней существенных внутренних противоречий, обусловленных недостаточной теоретической прора- боткой предлагаемых практических решений, заявляют П.А. Минакир (Минакир, 2019), Е.М. Бухвальд (Бухвальд, 2019), Е.А. Коломак (Коломак, 2018), О.В. Кузнецова (Кузнецова, 2019). В отношении ОГП и СР критики меньше. Однако, учитывая подчиненное положение этих документов по отношению к СПР в иерархии стратегических государственных актов, регулирующих пространственное развитие, можно констатировать, что к ОГП и СР абсолютно правомерны аналогичные (и не только) вопросы по части научнотеоретической обоснованности. Это обстоятельство определяет высокую научную и практическую значимость работы по формированию теоретического базиса территориального развития Российской Арктики.

Цель исследования заключается в анализе государственных задач социально-экономического развития арктических регионов РФ с теоретических позиций современных концепций регионального роста и формировании выводов и практических рекомендаций о возможностях использования этого теоретического базиса при реализации государственной политики России в Арктике. Для достижения цели в ходе работы последовательно решены три задачи. Во-первых, систематизированы и обобщены социальноэкономические задачи развития Российской Арктики, утвержденные стратегическими документами территориального развития. Во-вторых, исследовано современное состояние теоретического поля концепций регионального роста, в качестве наиболее актуальных выделены теории внутреннего (эндогенного) роста, новой экономической географии, а также теория кумулятивной причинности. В-третьих, проанализирована возможность решения государственных задач развития Арктики на теоретическом базисе выбранных теорий.

Работа адресована широкому кругу исследователей социально-экономической проблематики арктических территорий, представителям государственных и муниципальных органов публичной власти, к компетенции которых отнесены вопросы стратегического развития регионов Арктической зоны РФ (АЗ РФ).

Постановка проблемы

Проблематика социально-экономического развития арктического макрорегиона является предметом многочисленных исследований отечественных экономистов. Совокупность исследовательских работ очерчивает круг наиболее актуальных проблем развития российской части Арктики. Так, по мнению В.Н. Лаженцева, «сквозными» для Севера и Арктики являются три группы проблем: проблемы Севера и внутреннего рынка России, модернизация северных хозяйств, основательная научно-техническая подготовка проектов предстоящего освоения Арктики (Лаженцев, 2018, с. 353). Н.В. Гальцева в качестве основной социальноэкономической проблемы арктических и северных территорий определяет снижение уровня жизни населения (Гальцева, 2015, с. 18). Н.В. Рейхерт, классифицируя основные проблемы развития арктических территорий, выделяет две их группы: социо-демографические и экономические. К первым автор относит снижение естественного прироста населения, миграционный отток населения, низкий уровень качества жизни населения, высокий уровень безработицы, более низкую, чем в среднем по России, продолжительность жизни, а также высокую долю населения за чертой бедности. К экономическим – низкий уровень инве- стиций в основные фонды регионов, низкую конкурентоспособность субъектов бизнеса из-за высоких издержек, отсутствие роста промышленного производства, ориентированность экономики на добычу природных ресурсов, сокращение рабочих мест (Рейхерт, 2021, с. 136).

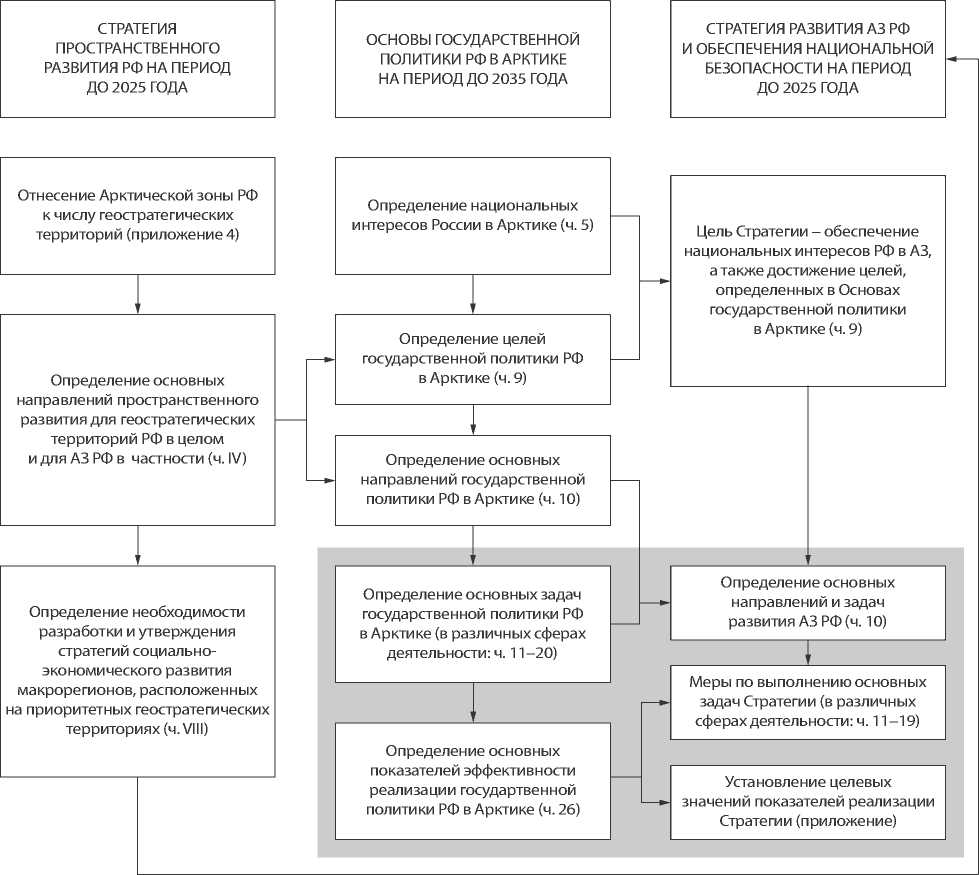

В нормативной плоскости восприятие наиболее актуальных «арктических» проблем находит отражение в корпусе стратегических документов, определяющих генеральные направления развития Российской Арктики. В собирательном смысле стратегию развития арктических территорий России формирует содержание целой совокупности нормативных документов разного уровня, включая федеральные акты, стратегии развития входящих в АЗ РФ регионов и отдельных муниципальных образований, планы развития крупных корпораций. Однако, безусловно, главное направление развития задают государственные документы стратегического планирования национального уровня: Стратегия пространственного развития РФ до 2025 года, Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года и Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Вместе эти три документа определяют основные вызовы и угрозы, стоящие перед Россией в Арктике, фиксируют статус в отношении уже проделанной работы и формируют основные цели, задачи и механизмы развития. Документы подчинены общей логике, что позволяет говорить о формировании ими в совокупности целостной системы императивов развития Российской Арктики, схематическое представление которой приведено на рис. 1.

В практической плоскости ОГП и СР формируют блок задач развития Арктики, а также ключевых направлений и мер по их реализации (выделенный цветом участок схемы на рис. 1), который, по существу, должен выступать непосредственным руководством к действию «на местах». Несмотря на конкретность предлагаемых в ОГП и СР задач и мер социально-экономического и инфра-

Рис. 1. Схема логической взаимосвязи основных императивов развития Арктической зоны РФ, предусмотренных стратегическими документами пространственного развития Источник: составлено автором с помощью данных СПС «КонсультантПлюс».

структурного направлений, их комплексная реализация формирует ряд методологических вызовов перед основными участниками процесса, прежде всего перед органами государственной власти и местного самоуправления. Укрупненно главные проблемные вопросы можно формализовать следующим образом. Во-первых, обилие и многогранность поставленных задач в условиях ресурсных и временных (этапность реализации определена СР) ограничений актуализируют задачу приоритизации. Управленцы-практики неизбежно сталкиваются с необходимостью выбирать, на какие из поставленных задач и обозначенных мер тратить административные усилия и материальные ресурсы в большей мере, а на какие в меньшей, каким образом балансировать ограниченные ресурсы для достижения максимального эффекта с позиции реализации стратегических императивов. Во-вторых, в проблемной плоскости лежит вопрос выбора конкретных инструментов социальной, экономической, бюджетной, экологической политики для выполнения поставленных задач. Очевидно, что административным институтам и иным стейкхолдерам, на плечи которых ложится ответственность реализации стратегических направлений развития АЗ РФ, необходима методологическая под- держка в работе над решением социальноэкономических и инфраструктурных задач и реализацией мер, утвержденных ОГП и СР, опирающаяся на соответствующий теоретический базис.

Методология исследования

Задача выбора базовой теоретической платформы и обоснования возможности ее применения для реализации государственных императивов социально-экономического развития Российской Арктики является эвристически и методологически сложной. Эта сложность обусловлена тем, что научная мысль, объясняющая феноменологию социально-экономического развития регионов (в эмпирическое поле которой укладывается большая часть из поставленных ОГП и СР задач), прошла серьезную эволюцию. Несмотря на общую тенденцию к росту объясняющей способности более новых теорий, отдельные этапы этой эволюции характеризовались появлением концепций, хорошо объясняющих некоторые аспекты или факторы регионального роста при существенно меньшем внимании к другим. Таким образом, на сегодняшний день нельзя однозначно выделить какой-либо один теоретический подход, комплексно объясняющий всю совокупность факторов и закономерностей социально-экономического развития региона. Применительно к задачам нашего исследования это означает, что в итоге в качестве теоретической базы для реализации поставленных ОГП и СР задач может быть предложена не одна универсальная теоретическая концепция, а определенная комбинация нескольких. Решение аналитической задачи такого уровня определяет выбор соответствующего масштаба изысканий – в качестве предмета исследования и источника информации приняты получившие признание в профессиональном сообществе отечественные и зарубежные обзорные работы, авторами которых уже проведена систематизация существующих теоретических взглядов.

С учетом перечисленных обстоятельств методология исследования построена сле- дующим образом. На первом этапе будут осуществлены систематизация и обобщение задач, поставленных ОГП. Это действие необходимо для их последующего сопоставления с задачами, решаемыми в рамках основных теоретических конструкций, исследованию которых посвящен второй этап анализа. В качестве объекта исследования первого этапа приняты именно задачи, поскольку формулировки целей и основных направлений ОГП являются достаточно общими и не позволяют сформировать содержательную картину интенций разработчиков программных документов.

На втором этапе будет осуществлен анализ содержания десяти высоко цитируемых зарубежных и российских обзорных исследований последних двух десятилетий, посвященных систематизации теорий регионального роста и развития. В результате анализа будут консолидированы выводы авторов о современном состоянии и тенденциях развития интересующего нас теоретического поля, а также о практической значимости отдельных теоретических разработок для региональной политики.

На третьем этапе исследования задачи стратегического социально-экономического развития Арктики будут помещены в контекст основных положений наиболее актуальных теорий регионального роста для оценки возможности использования соответствующих теоретических положений в качестве элементов теоретического базиса государственной политики социально-экономического развития регионов АЗ РФ.

Систематизация и обобщение социально-экономических задач стратегического развития Российской Арктики

В области изучения теоретических основ региональной политики, обоснования ее целевых установок, направлений и мер в мировой и отечественной практике наработан существенный научный задел. Его комплексное исследование не входит в круг задач настоящей работы, но отдельные результаты изучения одного из его ракурсов необходимы нам для выбора научно обоснованного подхода к систематизации задач стратегического развития Арктики. В интересующем нас теоретическом направлении ведущими отечественными учеными-реги-оналистами проделана значимая работа.

Так, П.А. Минакир в числе основных направлений региональной политики называет возможность ресурсных, институциональных и технико-технологических решений (Минакир, 2019, с. 970) и выделяет в «ресурсной» части два конкурирующих пути: развитие «пространства-матрицы» и развитие «пространства-вектора». Целью развития «пространства-матрицы» является сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения (Минакир, 2019, с. 969). Целью развития «пространства-вектора» выступает ускорение темпов экономического и технологического роста или обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны в целом, когда речь идет о максимизации «пространственной ренты» (Минакир, 2019, с. 970) путем выделения и приоритетного развития отдельных, наиболее перспективных в экономическом смысле регионов. Н. Зубаревич в «ресурсном» блоке мер региональной политики в дополнение к предложенным П.А. Минакиром приоритетам распределения, ориентированным на выравнивание и стимулирование, добавляет еще один – геополитический, заключающийся в фокусировке региональной политики на сохранении целостности страны и усилении контроля над стратегически важными территориями (Зубаревич, 2017, с. 49). При этом формирование эффективных институтов является самостоятельным треком государственной политики в области пространственного развития (Зубаревич, 2017, с. 48).

Обобщение изложенных рассуждений позволяет сформировать систему координат, необходимую для систематизации и генерализации основных задач государственной политики РФ в Арктике. В ней можно выделить два блока.

-

1. Ресурсный. Сюда следует отнести совокупность задач, предполагающих использо-

- вание бюджетных и иных материальных ресурсов, в том числе в форме недополучения части фискальных платежей. По обусловливающим мотивам задачи ресурсного блока можно разделить на:

-

а) выравнивающие, то есть направленные на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения;

-

б) стимулирующие, то есть направленные на усиление факторов, определяющих конкурентоспособность территории, а также способствующие реализации ее конкурентного потенциала;

-

в) геополитические, необходимые для обеспечения территориальной целостности и безопасности страны.

-

2. Институциональный. Сюда относятся задачи, ориентированные на создание, развитие и трансформацию совокупности социально-экономических институтов, позволяющих снижать объективные барьеры развития территорий и максимально использовать имеющиеся конкурентные преимущества (Зубаревич, 2017, с. 48).

Возможно, в соответствии с логикой, предложенной П.А. Минакиром, выделить также технико-технологический (инфраструктурный) блок, куда включить все задачи по созданию и модернизации на территории региона инфраструктурных объектов. Однако следует заметить, что «инфраструктурными» такие меры являются в функциональном их аспекте. По экономическому же содержанию их рационально отнести к ресурсным, поскольку такого рода мероприятия требуют бюджетных инвестиций. В свою очередь с позиции мотивов к их реализации они могут быть ориентированы и на выравнивание, и на стимулирование, и на достижение геополитических целей. Поэтому утвержденные в ОГП и СР задачи и меры инфраструктурного характера мы попытаемся классифицировать как ресурсные с мотивирующим основанием, определенным соответствующим контекстом.

Предложенный методологический подход позволяет следующим образом классифицировать и обобщить совокупность государственных задач развития Арктики (табл. 1).

Таблица 1. Классификация социально-экономических и инфраструктурных задач развития Арктики, утвержденных Основами государственной политики РФ в Арктике до 2035 года*

|

Задачи развития |

Ресурсные |

Институциональные |

||

|

выравнивающие |

стимулирующие |

геополитические |

||

|

Социальное развитие |

11«а», 11«б» |

11«а», 11«б», 11«в», 11«г», 11«д», 11«е» |

11«в» |

11«ж» |

|

Экономическое развитие |

– |

12«а», 12«б», 12«в», 12«д», 12«е», 12«ж», 12«м» |

– |

12«б», 12«г», 12«з», 12«и», 12«к», 12«л» |

|

Инфраструктурное развитие |

– |

13«а», 13«г», 13«д», 13«е», 13«ж», 13«з», 13«к», 13«л» |

13«а», 13«б», 13«в», 13«и», 13«к» |

– |

|

* В ячейках таблицы перечислены части документа, утверждающие задачи, соответствующие каждому из блоков классификации. В связи с тем что содержание отдельных задач обнаруживает целесообразность их отнесения более чем к одному разделу классификации, соответствующие нормы помещены в сразу в несколько ячеек. Источник: данные СПС «КонсультантПлюс», расчеты автора. |

||||

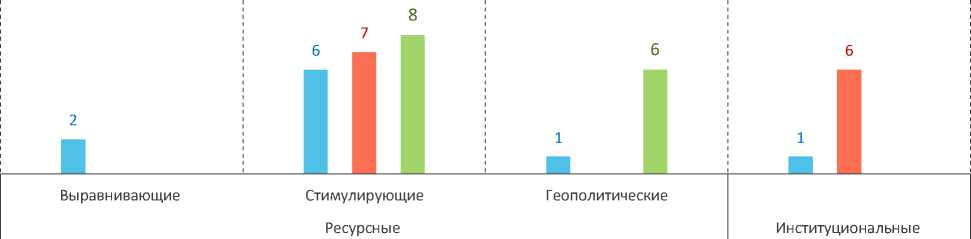

■ Социальное развитие ■ Экономическое развитие ■ Инфраструктурное развитие

Рис. 2. Распределение социально-экономических и инфраструктурных задач развития Арктики между разделами классификации

Источник: данные СПС «КонсультантПлюс», расчеты автора.

Количественная интерпретация данных табл. 1 представлена в диаграмме на рис. 2.

Данные диаграммы визуализируют основные подходы федеральных властей к формированию региональной социальноэкономической политики, ориентированной на реализацию государственных императивов развития Арктики. Кратко ее основные параметры можно охарактеризовать следующим образом. Во-первых, с точки зрения применения распределительных ресурсных механизмов безусловный приоритет отдается стимулированию социально-экономического и инфраструктурного развития арктических регионов. О выравнивании условий жизни и хозяйствования в Арктике с «материковой» частью страны речь практически не идет. Приоритет номер два в ресурсном блоке – развитие инфраструктуры для реше- ния геополитических задач. Во-вторых, значимое внимание уделяется развитию экономических институтов, в первую очередь призванных повысить активность участия в экономической деятельности частного бизнеса и местных экономических агентов, в том числе из числа коренного населения Арктики.

Современное состояние теоретического базиса регионального роста

Задачей этого раздела работы является получение общего видения теоретического поля, объясняющего вопросы регионального экономического роста и развития, а также выделение блока идей, отражающих наиболее актуальные научные разработки и обладающих, по консолидированному мнению профессионального сообщества, наибольшим реализмом и объясняющей силой для последующего рассмотрения в этом теоретическом контексте основных государственных императивов развития Российской Арктики. Для ее решения в соответствии с выбранной методологией исследования будет проведен анализ содержания десяти (пяти отечественных и пяти зарубежных) высокоцитируемых обзорных работ, посвященных систематизации соответствующего теоретического базиса. Основные задачи, которые необходимо решить в рамках анализа, включают определение современных тенденций в развитии теоретического поля регионального экономического роста и репрезентацию выводов авторов о практической значимости отдельных теоретических разработок для региональной политики. Результаты анализа представлены в табл. 2. В случае если исследуемые источники не содержат информации по интересующим нас вопросам, в соответствующих ячейках таблицы проставлены прочерки.

Таблица 2. Обзорные исследования в области систематизации теоретических взглядов на природу регионального развития и роста

|

№ п/п |

Источник |

Количество теоретических концепций, исследуемых в работе |

Современные тенденции в развитии теоретического поля, выявленные в работе |

Выводы авторов о практической значимости теоретических разработок для региональной политики |

Количество цитирований* работы |

|

1 |

(Dawkins, 2003) |

15 |

Появление большого количества взаимных заимствований между современными теориями; предпосылки к сближению и интеграции различных теоретических концепций |

Главная практическая плоскость применения исследуемых теоретических разработок - обоснование решений о стимулировании или выравнивании развития территорий. Наиболее актуальные теоретические основания для этих решений предоставляют теории внутреннего (эндогенного) роста и новой экономической географии П. Кругмана |

547 |

|

2 |

(Szajnowska-Wysocka, 2009) |

16 |

Рост значимости теорий эндогенного роста, важность социального развития, роста человеческого капитала, роли местных сообществ и их деятельности в региональном развитии |

Региональная политика должна разрабатываться с учетом принципов эндогенного роста |

92 |

|

3 |

(Capello, 2011) |

13 |

Конвергенция между различными теоретическими подходами; повышение значения эндогенных факторов роста и обоснование для их комплексной характеристики категории региональной конкурентоспособности; применение моделей несовершенной конкуренции и возрастающего эффекта масштаба; рост потребности в разработке моделей, сочетающих эндогенные и экзогенные факторы регионального роста, а также междисциплинарный подход |

– |

234 |

|

4 |

Antonescu D.D. (2014). Theoretical approaches of regional development. Institute of National Economy, Romanian Academy. URL: https://core . ac.uk/download/ pdf/211614914.pdf |

9 |

Объединение достижений преобладающих теорий и появление предпосылок к созданию одной общей теории; сближение предметов различных теорий регионального развития и роста; усиление привязки теорий и моделей регионального развития к задачам реальной региональной политики; рост значения эндогенных факторов развития территории |

Выявлено семь основных теоретических концепций, которые играют важную практическую роль в разработке региональной политики и стратегий: неоклассическая теория экономического роста; теория внутреннего (эндогенного) роста; теория социального капитала; новая экономическая география П. Кругмана; эволюционистская экономическая география; конкурентные модели, основанные на теории экспортной базы; концепция высокотехнологичных кластеров |

27 |

|

5 |

(Bogdański, 2012) |

6 |

Рост значения эндогенных факторов развития территории; формирование целостного подхода, который рассматривает региональное развитие в широком контексте экономических, культурных и технологических детерминант |

Происходит переоценка целей и инструментов региональной политики. Главным приоритетом становится выравнивание эндогенного потенциала регионов. В этом контексте наибольшую практическую значимость приобретают теории промышленных районов (индустриальных округов), территориальных систем производства, кластеров и новой экономической географии |

15 |

|

6 |

(Гаджиев, 2009) |

23 |

– |

– |

116 |

|

7 |

(Смирнов, 2010) |

16 |

– |

– |

11 |

|

8 |

(Нестерова, Черкасов, 2015) |

17, в том числе 6 концепций отечественных авторов |

Тенденция к нарастанию комплементарности позиций современных теорий пространственного развития; подходы современных российских исследователей, разрабатывающих теоретическую базу пространственного развития, обнаруживают тенденцию к усилению междисциплинарности |

Большое значение для формирования имеют институциональные теоретические установки. Существенная роль в принятии управленческих решений по вопросам регионального развития должна принадлежать местному сообществу Недостаточно значимая роль местного сообщества в принятии управленческих решений в российских регионах накладывает ограничения на использование региональными органами власти современных разработок в области теорий пространственного развития |

11 |

|

9 |

(Соколов, 2016) |

6 |

– |

Применение тех или иных теоретических оснований для формирования и реализации региональной политики обусловлено контекстом национальной экономической системы и спецификой протекающих на определенной территории социально-экономических процессов |

55 |

|

10 |

(Наумов и др., 2020) |

16 |

На современном этапе развития теории пространственной экономики (регионального роста и развития) не исключают, а взаимно дополняют друг друга |

В настоящее время в российской практике значимую роль при формировании программ и стратегий пространственного развития территорий играют кумулятивные теории в целом и концепция полюсов роста в частности |

15 |

|

* Российские источники – Elaibrary, зарубежные – Google Scholar. Выбор Google Scholar в качестве ресурса для поиска иностранных источников обусловлен отключением российских исследовательских организаций от реферативных баз данных рецензируемой научной литературы Scopus и WoS. |

|||||

Анализ содержания обзорных работ показывает, что большинство исследователей рассматривают практически одинаковый корпус базовых теоретических идей. В общих чертах к этому обязательному теоретическому набору можно отнести теории размещения (location theory), центральных мест (central place theory), экспортной базы (export base theory), неоклассическую теорию экзогенного роста (neoclassical exogenous growth theory), теорию кумулятивных причин (cumulative causation theory), концепцию полюсов роста (growth pole theory), совокупность структуралистских и институциональных теорий регионального роста, а также базирующиеся на неоклассических теоретических предпосылках концепции эндогенного роста (endogenous growth theory) и новую экономическую географию (the new economic geography).

В дополнение отечественные авторы включают в рассмотрение также отдельные разработки советских и российских реги-оналистов: концепцию территориальнопромышленных комплексов, предложенные А.Г. Гранбергом парадигмы развития региона («регион-квазигосударство», «регион-квазикорпорация», «регион-рынок», «регион-социум») и др., что представляется абсолютно обоснованным ввиду необходимости учета отечественной специфики территориального развития.

Наиболее часто упоминаемыми в работах и, следовательно, наиболее оцененными на сегодняшний день профессиональным исследовательским сообществом с позиции актуальности и адекватности практическим задачам региональной политики являются три теоретические концепции: базирующиеся на неоклассических позициях теории внутреннего (эндогенного) роста и новой экономической географии, а также теория кумулятивных причин (кумулятивной причинности)1.

В качестве отмеченных авторами основных тенденций выделим поступательную конвергенцию теоретических взглядов на природу регионального роста, существенное усиление внимания к эндогенным факторам регионального развития (в том числе институционального характера), формирование предпосылок к появлению практически ориентированного целостного междисциплинарного подхода, который рассматривает региональное развитие в широком контексте экономических, культурных и технологических детерминант.

Государственные императивы социально-экономического развития Арктики в свете актуальных концепций регионального роста

Результаты систематизации социально значимых задач развития АЗ РФ и картина актуального состояния теоретического поля, объясняющего феноменологию регионального роста, позволяют перейти к решению главной задачи исследования – определению возможной теоретической платформы реализации государственных императивов России в арктическом макрорегионе. Для ее решения необходимо проанализировать базовые теоретические установки каждой из концепций, определенных как наиболее актуальные для современной региональной политики, через призму системы государственных задач развития арктических субъектов. Важным элементом такого анализа должна стать оценка соответствия современных социально-экономических реалий в регионах Российской Арктики базовым условиям работы каждой из анализируемых теоретических моделей.

Методологическую основу для выделения базовой части интересующих нас тео- рий и их контекстуализации в соответствии с задачами работы предоставляет логика анализа научных программ, предложенная И. Лакатосом (Лакатос, 2008, с. 359). В соответствии с ней любая теоретическая концепция формируется из «твердого ядра» и вспомогательных гипотез, образующих «защитный пояс» теории. Положения «твердого ядра» постулируют главные тезисы теории в отношении совокупности объясняемых ею явлений и практически не меняются со временем, в то время как тезисы «защитного пояса» динамичны и отвечают за адаптационные свойства теории в изменяющемся эмпирическом окружении.

Как показал анализ утвержденных ОГП задач (см. рис. 2), приоритетами государственной региональной политики России в Арктике являются активное стимулирование социального, экономического и инфраструктурного развития арктических регионов за счет государственных ресурсов, инфраструктурные проекты, обусловленные геополитическими резонами, и решение задач институционального развития общества и экономики. Для тестирования этого набора задач на комплементарность теориям новой экономической географии (I), внутреннего (эндогенного) роста (II) и кумулятивных причин (кумулятивной причинности) (III) необходимо кратко сформулировать главные тезисы «твердого ядра» каждой из них.

-

I. Главная идея, формирующая ядро блока теорий новой экономической географии (НЭГ), заключается в объяснении межрегионального перемещения факторов производства возрастающей экономией от масштаба. Существенным условием работы моделей НЭГ выступает однородность пространства. Агломерационный процесс в НЭГ моделируется в условиях монополистической конкуренции, наличия торговых издержек и эндогенности размещения производителей и потребителей (Изотов, 2013, с. 123).

«Примерка» исходных условий работы теоретического аппарата НЭГ к социальноэкономическим реалиям Российской Арктики не формирует оптимистических ожиданий по поводу возможности практического применения этой концепции при разработке и реализации региональной политики. Причиной тому, прежде всего, служат два обстоятельства: эндогенность спроса и однородность пространства.

Большинство крупных производственных предприятий АЗ РФ, включенных в вертикально интегрированные финансовопромышленные группы, с технологической точки зрения производит продукцию первых переделов в сложных технологических цепочках. Последующие переделы (или звенья соответствующих технологических цепочек) располагаются за пределами АЗ РФ, а рынки широкой номенклатуры готовой продукции, производимой из добываемого в Арктике сырья, являются национальными и даже глобальными. При таких обстоятельствах условие существенности внутреннего спроса (как в отношении отдельных арктических регионов, так и АЗ РФ в целом) не представляется выполнимым.

Вторая значимая исходная предпосылка – соблюдение требования однородности пространства – в арктических регионах России также не выполняется. Не требует специального доказательства утверждение, что отдельные субъекты Федерации, входящие в состав АЗ РФ, существенно различаются как между собой, так и в отношении других регионов страны по широкому ряду социальноэкономических параметров.

Перечисленные обстоятельства позволяют предположить, что базовые идеи НЭГ как теоретической платформы плохо применимы для конструирования региональной политики в условиях Севера в принципе, даже вне контекста утвержденных ОГП задач развития Арктики.

-

II. Отдавая должное многообразию направлений внутри концепции эндогенного роста (В.М. Матюшок и С.А. Балашова, например, определяют семь групп теорий внутри этого концептуального направле-

ния (Матюшок, Балашова, 2010, с. 7)), можно констатировать, что ее ядро формируют несколько основных теоретических установок. Главная идея состоит в том, что в условиях непрерывного научно-технического прогресса предельная производительность капитала не убывает, вследствие чего экономика может расти без ограничений. При этом важнейшими факторами эндогенного развития региона являются человеческий капитал, социальный капитал и инновации (Cvetanovic, 2015, с. 13). Рост инноваций, накопление знаний и человеческого капитала приводят к повышению производительности, положительно влияя на экономические перспективы.

Теоретики эндогенного роста подчеркивают существование многочисленных «ошибок рынка». Это означает, что рыночные стимулы не могут обеспечить оптимальное распределение ресурсов при создании новых идей и инноваций. Технологическое развитие – это не случайное явление, регулируемое операциями свободного рынка. В значительной степени экономический рост стран и регионов – результат продуманной политики развития и реализации социального потенциала страны, а также способности ее регионов организовать свои институты, стимулирующие создание и распространение технологических изменений и рост экономики (Cvetanovic, 2015, с. 12).

Теория эндогенного роста служит концептуальной основой для объяснения долгосрочного экономического развития стран и регионов. Ее ключевой предпосылкой является утверждение о том, что рост, в первую очередь, генерируется внутри системы за счет инвестиций в человеческий капитал, инновации и знания, а не за счет внешних источников или факторов, что отличает его от других теорий экономического роста. По сути, цель теории эндогенного роста состоит в том, чтобы выделить важные внутренние процессы, особенно связанные с созданием знаний и инновациями, и определить среди них те, которые стимулируют экономическое развитие и рост территории с течением времени.

На практике теория эндогенного роста используется бизнесом, политиками и исследователями для теоретического обоснования стратегий и политики развития. Наиболее известными и успешными примерами применения стратегий, основанных на концепции эндогенного роста, являются следующие2.

-

1. История создания и развития Кремниевой долины в США. Концентрация в этом регионе таких компаний, как Apple, Google и Facebook, создала постоянный цикл инноваций и роста производительности. По мере роста указанные компании вкладывали значительные средства в исследования и разработки, человеческий капитал и новые технологии, которые стимулировали дальнейший рост.

-

2. Экономический рост Китая. Быстрый экономический рост Китая во многом обусловлен его ориентацией на наращивание внутреннего потенциала, значительные инвестиции в образование, развитие технологий, инфраструктуры и человеческого капитала. Залогом успеха стало приоритетное внимание властей эндогенным факторам для стимулирования устойчивого долгосрочного экономического роста.

-

3. Автомобильная промышленность Германии. Германия на протяжении десятилетий является мировым лидером в автомобильной промышленности с такими брендами, как Mercedes-Benz, BMW и Audi. Постоянные инвестиции отрасли в развитие навыков, модернизацию технологий и инновации выступают ярким примером теории эндогенного роста. Акцент на хорошо образованную и высококвалифицированную рабочую силу в сочетании с акцентом на технологический прогресс помог создать сильную положительную обратную связь, которая привела к дальнейшему росту и инновациям.

Перечисленные примеры успеха стратегического управления региональным развитием на теоретической базе концепции эндогенного роста создают ряд принципиальных позиций для формирования реги- ональной политики. Логика эндогенного роста означает целесообразность работы по стимулированию конкурентных преимуществ региона в социально-экономической и инновационной сфере, ориентированных на реализацию человеческого и социального капитала его резидентами, а также усилий по развитию институциональной среды. Основными направлениями такой работы с позиции органов публичной власти могут выступать:

-

– стимулирование и субсидирование предприятий частного сектора, мотивирующее к инвестициям в исследования и разработки для обеспечения высокого уровня инновационности производства;

-

– инвестиции в человеческий капитал через программы образования или профессиональной подготовки;

-

– стимулирование инвестиций в совершенствование инфраструктуры и производственных процессов в целях внедрения инноваций в производство;

– работа над развитием институтов защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности для стимулирования инновационной активности.

Сопоставление предлагаемых направлений региональной политики, теоретически обоснованных с позиций концепции эндогенного роста, позволяет сделать вывод об их хорошей корреляции с государственными задачами развития АЗ РФ, утвержденными ОГП. Это обстоятельство является свидетельством возможности применять теоретический аппарат концепции эндогенного роста при разработке и реализации государственной политики развития Арктики.

Ключевой идеей теоретического ядра концепции кумулятивной причинности является утверждение о дивергентной природе регионального экономического развития. Развитые регионы развиваются более высокими темпами на фоне стагнации депрессивных, то есть тенденции экономического роста (стагнации) самоусиливаются (Элибиев, 2017, с. 633). Как правило, это происходит в результате кумулятивного эффек- та, когда на территории региона складываются благоприятные условия для развития какой-либо отрасли или сектора экономики и вслед за ростом этого сектора или отрасли импульс к быстрому развитию получают смежные отрасли и секторы. Результатом проявления кумулятивного эффекта становится формирование естественным образом на таких территориях точек роста. Конкурентные преимущества на индустриальном этапе развития имеют регионы, обладающие богатыми природными запасами. Затем возможны два сценария. Либо базовые отрасли добычи и переработки полезных ископаемых становятся точками роста и вокруг них начинает создаваться новая индустрия, обеспечивающая кумулятивный рост, либо функционал ресурсного региона редуцируется до задач снабжения последующих технологических переделов сырьем, а капитал и трудовые ресурсы начинают мигрировать в «регионы спроса» с передовыми технологиями, эффективными административными и социально-экономическими институтами. В результате «регионы снабжения» постепенно погружаются в состояние экономической отсталости, в то время как «регионы спроса» постепенно улучшают свое экономическое положение. Эти процессы со временем увеличивают региональные диспропорции.

Интерпретация моделей кумулятивной причинности с позиции органов власти может означать работу в направлении выявления потенциальных точек роста и создания условий для развития взаимосвязанных проектов и секторов экономики. Такая деятельность может быть направлена и на адресную поддержку определенных отраслей и конкретных проектов, и на формирование благоприятной для развития общества и бизнеса институциональной среды. На фоне секторального экономического роста работа регулятора должна быть ориентирована на обеспечение конкурентоспособности региона.

Государственные задачи развития Арктики, утвержденные ОГП, можно рассматривать как комплементарные основным теоретическим установкам концепции кумулятивной причинности. Ключевые выделенные нами векторы государственной политики – стимулирование социальной и экономической сфер, развитие инфраструктуры и институциональные преобразования – укладываются в логику рассматриваемой концепции. Важно отметить, что ресурсная экономика регионов АЗ РФ дает им возможность получить рассматриваемое базовыми моделями кумулятивной причинности стартовое преимущество для образования потенциальных точек роста. В первую очередь это касается территорий, реализующих новые проекты освоения природных запасов, когда на старте проекта существует возможность концентрации в регионе нескольких технологических переделов и обслуживающих их сервисов и производств.

Заключение

Проведенное исследование позволило систематизировать декларируемые государством задачи стратегического развития Российской Арктики и оценить их компле-ментарность актуальным теоретическим концепциям регионального роста.

Работа обладает новизной как с точки зрения постановки целей и задач, так и с точки зрения примененной методологии. В частности, новой для отечественной исследовательской практики является попытка проанализировать содержание государственных императивов стратегического развития арктического макрорегиона в теоретическом контексте наиболее современных концепций регионального роста и предложить, основываясь на результатах такого анализа, наиболее эффективные для решения соответствующих задач направления государственной региональной политики.

Вклад исследования в развитие проблемного поля социально-экономического развития Арктической зоны РФ обусловлен важным практическим результатом работы, заключающимся в создании возможности для анализа уже принятых и обоснования проектируемых административных решений на основе теоретических подходов, объединенных концепциями внутреннего (эндогенного) роста и кумулятивной причинности.

Безусловно, практическое применение перечисленных теоретических моделей возможно только с учетом ряда оговорок, в общем виде сформулированных П.А. Минакиром (Минакир, 2018, с. 12). Кроме того, существуют обоснованные опасения по поводу применимости доминирующей в получивших наибольшее признание теоретических подходах англо-саксонской концептуализации к ситуациям в странах с принципиально иной институциональной средой (McCann, Oort, 2019, p. 6).

Тем не менее, несмотря на существование перечисленных методологических сложностей, применение выбранных теоретических подходов на практике представляется высокоцелесообразным. Это поможет исследователям и управленцам-практикам прогнозировать сильные и слабые стороны предлагаемой политики (поскольку в рамках применяемых моделей в большинстве своем они уже известны), а также послужит обоснованию выбора наиболее эффективных сценариев ее реализации.

Предложенную в исследовании попытку определения теоретического базиса, релевантного государственным задачам развития Арктики, нельзя считать завершенной. Возможно, более глубокий анализ теоретического поля и актуальных государственных задач позволит дополнить или изменить результаты работы. Одновременно следует иметь в виду динамичный характер внешней среды, изменения которой могут трансформировать как саму систему государственных приоритетов, так и условия их реализации, что закономерно потребует пересмотра теоретических основ государственной политики развития Арктики.

Список литературы О теоретических основаниях реализации стратегических императивов развития российской Арктики

- Бухвальд Е.М. (2019). Единое инновационное пространство как приоритет пространственного развития российской экономики // Вестник Института экономики Российской академии наук. № 4. С. 9–25. DOI: 10.24411/2073-6487-2019-10042

- Гаджиев Ю.А. (2009). Зарубежные теории регионального экономического роста и развития // Экономика региона. № 2 (18). С. 45–62.

- Гальцева Н.В. (2015). Социально-экономическое развитие северных и арктических регионов Дальнего Востока: потенциал, проблемы и пути решения // Арктика и Север. № 20. С. 18–28.

- Зубаревич Н.В. (2017). Развитие российского пространства: барьеры и возможности региональной политики // Мир новой экономики. № 2. С. 46–57.

- Изотов Д.А. (2013). Новая экономическая география: границы возможностей // Пространственная экономика. № 3. С. 123–160. DOI: 10.14530/se.2013.3.123-160

- Коломак Е.А. (2018). Стратегия пространственного развития России: ожидания и реалии // Регион: экономика и социология. № 2 (98). С. 264–287. DOI: 10.15372/REG20180212

- Кузнецова О.В. (2019). Стратегия пространственного развития Российской Федерации: иллюзия решений и реальность проблем // Пространственная Экономика. Т. 15. № 4. С. 107–125. DOI: 10.14530/se.2019.4.107-125

- Лаженцев В.Н. (2018) Социально-экономическое пространство и территориальное развитие Севера и Арктики России // Экономика региона. Т. 14. № 2. С. 353–365.

- Лакатос И. (2008). Избранные произведения по философии и методологии науки. Москва: Академический проект. С. 475.

- Матюшок В.М., Балашова С.А. (2010). Эндогенный экономический рост как условие модернизации экономики России // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Экономика. № 2. С. 5–13. URL: https://journals.rudn.ru/economics/article/view/11785/11215/ru (дата обращения 01.04.2023).

- Минакир П.А. (2018). Стратегия пространственного развития в интерьере концепций пространственной организации экономики // Пространственная экономика. № 4. С. 8–20. DOI: 10.14530/se.2018.4.008-020

- Минакир П.А. (2019). Российское экономическое пространство: стратегические тупики // Экономика региона. Т. 15. № 4. С. 967–980. URL: https://doi.org/10.17059/2019-4-1

- Наумов И.В., Седельников В.М., Аверина Л.М. (2020). Эволюция теорий пространственного развития: принципиальные особенности и современные задачи исследований // Журнал экономической теории. Т. 17. № 2. С. 383–398. DOI: 10.31063/2073-6517/2020.17-2.12

- Нестерова Н.Н., Черкасов В.А. (2015). Ретроспектива теорий пространственного развития региональной экономики // Социально-экономические явления и процессы. Т. 10. № 12. С. 52–57. DOI: 10.20310/1819-8813-2015-10-12-52-57

- Рейхерт Н.В. (2021). Проблемы социально-экономического развития арктических регионов // Региональные проблемы преобразования экономики. № 10 (132). С. 130–138.

- Смирнов В.В. (2010). Методологические аспекты расширения границ теорий регионального развития // Региональная экономика: теория и практика. № 15. С. 63–73.

- Соколов А.П. (2016). Эволюция теоретических взглядов на управление региональными социально-экономическими системами // Сегодня и завтра российской экономики. № 77. С. 98–102. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27149521_32157723.pdf (дата обращения 01.04.2023).

- Элибиев С.Б. (2017). Методологические основы формирования региональных точек роста // Фундаментальные исследования. № 10 (3). С. 633–637. URL: https://s.fundamental-research.ru/pdf/2017/10-3/41888.pdf (дата обращения 01.04.2023).

- Bogdański M. (2012). Modern theories of regional development – a review of some concepts. Oeconomia Copernicana, 3 (2), 25–41. DOI: 10.12775/OeC.2012.007

- Capello R. (2011). Location, regional growth and local development theories. Aestimum, 1-25. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/228542909.pdf

- Cvetanovic S. (2015). Endogenous growth theory and regional development policy. Spatium, 1, 10–17. DOI: 10.2298/SPAT1534010C

- Dawkins C. (2003). Regional development theory: Conceptual foundations, classic works, and recent developments. Journal of Planning Literature, 18, 131–172. DOI: 10.1177/0885 41220325470

- McCann P., van Oort F. (2009). Theories of agglomeration and regional economic growth: A historical review. Regional Dynamics and Growth: Advances in Regional Economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Available at: https://research.rug.nl/en/publications/theories-of-agglomeration-and-regional-economic-growth-a-historic

- Szajnowska-Wysocka A. (2009). Theories of regional and local development – abridged review. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 12 (12), 75–90. DOI: 10.2478/v10089-009-0005-2