О топической терапии больных микробной экземой

Автор: Бакулев А.Л., Кравченя С.С., Мурашкин Н.Н., Игонина И.А., Епифанова А.Ю., Слесаренко Н.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Кожные болезни

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

У больных микробной экземой с помощью клинических и микробиологических исследований показано, что применение топического комбинированного препарата «Супироцин В» является весьма эффективным, способствует статистически достоверному уменьшению обсемененности экзематозных очагов патогенными St.aureus и Str.spp и обладает мощным противовоспалительным действием, что способствует уменьшению тяжести и распространенности экзематозного процесса.

Бетаметазона дипропионат, клиническая эффективность, микробная экзема, мупироцин

Короткий адрес: https://sciup.org/14917584

IDR: 14917584

Текст научной статьи О топической терапии больных микробной экземой

1Введение. Микробная экзема в настоящее время является весьма распространенным заболеванием кожи и отличается рядом особенностей клинической картины и течения: большей распространенностью патологического процесса, частым развитием вторичных аллергических эффлоресценций по всему кожному покрову. Заболевание имеет тенденцию к тяжелому течению; характеризуется резистентностью к общепринятым методам лечения [1-3].

S. aureus и другие патогенные микроорганизмы на фоне генетически детерминированной наследственной предрасположенности играют важную роль в развитии дерматоза. В настоящее время заболевание рассматривают как своеобразную гиперергическую реакцию сенсибилизированной кожи к продуктам распада патогенных микроорганизмов, их энзимам, токсинам-суперантигенам, развивающуюся на фоне длительно существующего пиогенного очага [4].

S. aureus вызывают поликлональную активацию CD45RO+ и макрофагов. Привлечение лимфоцитов в эпидермис происходит с помощью процессов транссудации, перемещения иммунокомпетентных клеток через соединительную ткань дермы, миграции. Провоспалительные цитокины и хемокины способствуют перемещению лейкоцитов, в то время как различные молекулы адгезии оркестрируют межклеточные взаимодействия с субстратом. Инфильтрируя кожу, T-лимфоциты и макрофаги активируются, стимулируя гиперпродукцию провоспалительных

-

1 Ответственный автор — Бакулев Андрей Леонидович.

Адрес: 410028, Саратов, ул. Провиантская, 22.

Тел.: (845 2) 223 855.

цитокинов, хемокинов и других медиаторов воспаления (интерлейкина-1α (ИЛ-1α), интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейкина-8 (ИЛ-8), интерлейкина-6 (ИЛ-6) и фактора некроза опухоли α (ФНО-α). Последние, в свою очередь воздействуя на иммунокомпетентные клетки, вовлекают их в замкнутый каскад воспалительных реакций и нарушают процессы самоограничения воспаления в коже. Экспрессия Е-селектинов и иных молекул адгезии эндотелиальными клетками, вызванная костимуляцией провоспалительны-ми цитокинами, приводит к миграции лейкоцитов из периферического кровотока в очаги экзематозного воспалительного процесса в коже. При этом происходит возвращение в кожу и активация CD4+ клеток памяти, экспрессирующих интегрин CLA (кожный лимфоцитосвязанный антиген). Биологический эффект подобной активации состоит в дальнейшей гиперпродукции основных провоспалительных цитокинов [5, 6].

В стандартных условиях микрофлора принимает участие в осуществлении кожей ее защитных функций. У здоровых людей основу микробиоценоза кожи составляют стафилококки, стрептококки, сарцины, дифтероиды, почвенные и грамположительные палочки, плесневые грибы и др. [7, 8].

У больных микробной экземой имеется снижение доли облигатных эпидермальных стафилококков до 40-50% и значительное возрастание колонизации условно-патогенной и патогенной флоры, нередко встречаются ассоциации микроорганизмов и микоценозы [9]. Различные качественные и количественные нарушения микробиоценоза кожи играют ключевую роль в развитии и поддержании патологического очага при микробной экземе. В патогенезе заболевания ведущую роль играет чрезмерная обсемененность кожного покрова патогенными стафилококками, а также различными микробными ассоциациями. Наличие аллергического состояния и сенсибилизации к стафилококкам и стрептококкам у больных микробной экземой подтверждается стабильно высокими титрами стафилокиназы, стрептокиназы, стрептолизина-о и стафилолизина, а также положительными кожно-аллергическими реакциями со специфическим антигеном, выявлением сывороточных антител к тканевым антигенам [10]. Именно микробная сенсибилизация является пусковым, поддерживающим и отягчающим фактором у больных экземой [11, 12].

Трансэпидермальная потеря воды в результате нарушения гидролипидной мантии, дисфункция сальных желез и нарушение процессов кератинизации являются дополнительными факторами, которые способствуют усилению патогенной активности S. aureus.

В связи с этим устранение действия различных инфекционных факторов при микробной экземе является ключевым направлением лечения пациентов [13-15].

Современный и принципиально новый топический антибиотик мупироцин имеет природное происхождение, так как получен из культуры Pseudomonas fluorescens. Антибактериаль н ое действие му п ироци-на связано с ингибированием фермента изолейцил-т-РНК-синтетазы, в результате чего нарушается синтез не только бактериальных белков, но также РНК. Подобный уникальный двойной механизм действия данного топического антибиотика объясняет тот факт, что в настоящее время практически нет данных о перекрестной резистентности мупироцина с какими-либо другими антибактериальными средствами. При хронических дерматозах, в частности при микробной экземе, это чрезвычайно важный аспект, определяющий возможность длительного или многократного применения мупироцина. Фармакокинетические способности мупироцина обеспечивать высокие местные концентрации действующего вещества обусловливают его бактерицидное действие в отношении большинства бактериальных агентов [16].

Главное клиническое значение мупироцина заключается в действии на большинство штаммов стафилококков, в том числе MRSA, а также штаммов, устойчивых к другим антимикробным препаратам. Отличительной особенностью мупироцина является низкая in v i tro активность в отношении представи т елей нормальной микрофлоры кожи (Micrococcus spp., Corynebacterium spp., Propionibacterium spp.) [17].

Мупироцин по своему антимикробному действию превосходит многие препараты, используемые наружно (неомицин, бацитрацин, фузидиевая кислота, полимиксин В, тетрациклин). Мупироцин при топическом применении не уступает по своей эффективности целому ряду системных антибактериальных средств (эритромицину, ампициллину, цефалексину) [18].

Комбинация мупироцина и высокоэффективного топического кортикостероида бетаметазона дипропионата, которая имеется у нового топического препарата «Супироцин-В» позволяет использовать данное комбинированное топическое средство при аллергодерматозах с пиококковой инфекцией.

Цель : провести оценку эффективности и безопасности топического применения препарата

«Супироцин-В» в виде мази у больных микробной экземой в фазе обострения.

Методы . Наблюдали 80 больных микробной экземой (37 мужчин, 43 женщины) в фазе обострения. Возраст пациентов варьировал от 20 до 63 лет.

Распространенность и тяжести дерматоза, а также эффективность терапии оценивали с помощью индекса EASI и дерматологического индекса шкалы симптомов (ДИШС). О качестве жизни пациентов судили с помощью дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ).

В основной группе пациентов с микробной экземой (40 человек) использовали мазь «Супироцин-В» 2 раза в день на протяжении 14 дней. 40 больных получали в качестве топической терапии мазь флу-оцинолона ацетонид в сочетании с гентамициновой мазью 2 раза в день в течение 14 дней. Кроме того, все больные получали стандартную гипосенсибилизирующую терапию.

Оценку клинической эффективности проводили на 7-й и 14-й дни лечения.

Для верификации микробных агентов применяли бактериоскопическое исследование содержимого пустул и отделяемого эрозий.

Статистическую обработку материала проводили с помощью программы Microsoft Office Excel XP.

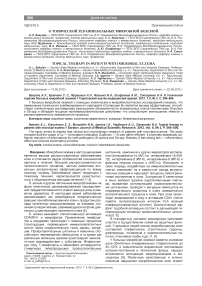

Результаты и их обсуждение. У лиц, получавших флуоцинолона ацетонид в сочетании с гентамициновой мазью, величина индекса EASI до лечения составила 36±0,1, а индекса ДИШС 17±0,3. Нами зарегистрировано статистически значимое снижение величины данных индексов лишь к 14-му дню терапии. (р<0,001).

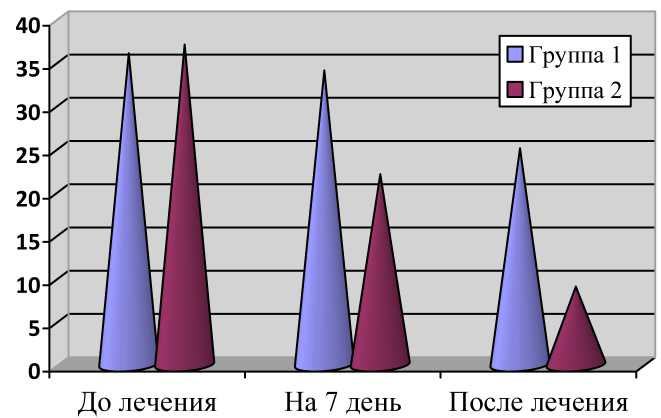

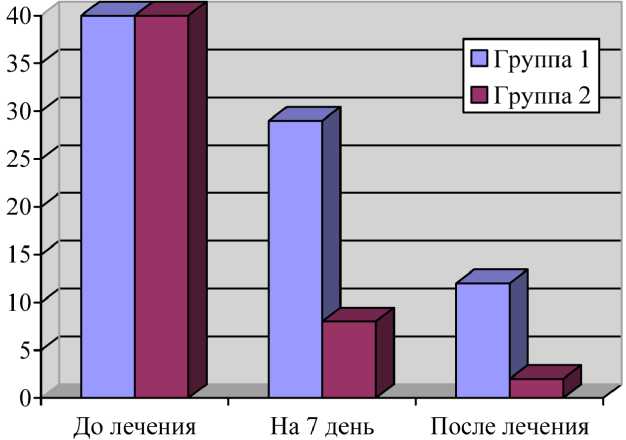

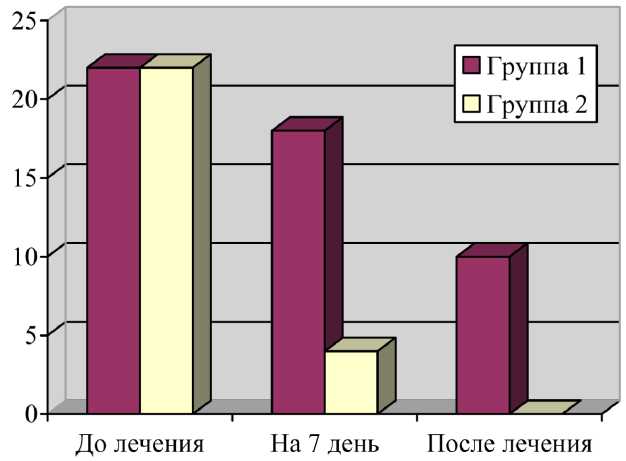

У пациентов, лечившихся мазью «Супироцин-В», индекс EASI до лечения составил 37±0,7, а ДИШС 18±0,2. Уже к 7-му дню терапии констатировано достоверное снижение величины индексов EASI и ДИШС (р<0,001). Более того, на момент окончания проводимой терапии значение индекса EASI уменьшилось в 4,6 раза по сравнению с исходным в исследуемой группе (р<0,001) и в 3,1 раза по сравнению с лицами, закончившими лечение флуоцинолона ацетонидом и гентамициновой мазью (р<0,001). У пациентов, лечившихся «Супироцином-В», величина ДИСШ понизилась в 6 раз по сравнению с исходными данными (р<0,001) и в 3 раза по сравнению с анализируемым показателем у лиц, применявших флуо-цинолона ацетонид и гентамициновую мазь (р<0,001) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Величины индекса EASI у больных микробной экземой в процессе терапии (ед). Примечание: группа 1 — больные, получавшие флуоцинолона ацетонид и гентамициновую мазь, группа 2 — пациенты, применявшие «Супироцин-В»

Рис. 2. Величины ДИШС у больных микробной экземой в процессе лечения (ед.)

В качестве отчетливого достоверного критерия эффективности топического действия «Супироцина-B» следует отметить более раннее и отчетливое уменьшение площади поражения кожи и тяжести течения экзематозного процесса у больных, применявших данное лекарственное средство, по сравнении с лицами, получавшими в качестве наружной терапии флуоцинолона ацетонид в комбинации с гентамициновой мазью (р<0,05) (рис. 3, 4).

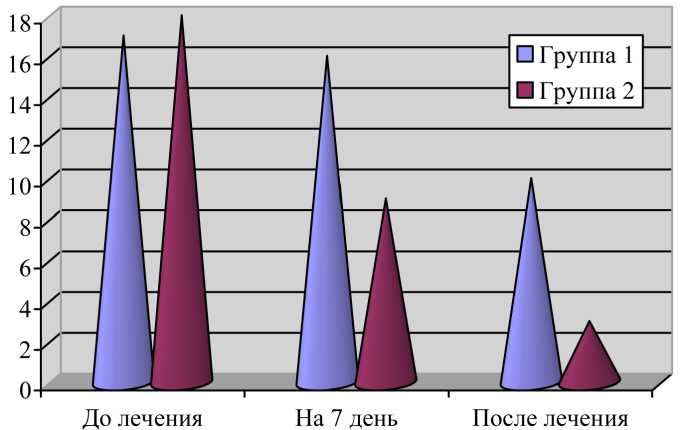

Абсолютные значения индекса ДИКЖ до лечения составили 22,9±0,3 у лиц, применявших мазь «Супироцин-В», и соответственно 21,8±1,3 в группе пациентов, получавших флуоцинолона ацетонид в сочетании с гентамициновой мазью. На 7-й день терапии нами не было зарегистрировано достоверных изменений значения индекса ДИКЖ у больных, лечившихся флуоцинолона ацетонидом и гентамициновой мазью (р≥0,05). Вместе с тем в процессе топической терапии «Супироцином-В» величина ДИКЖ снижалась в 2,8 раза (р<0,001). На момент окончания лечения нами отмечено наиболее выраженное улучшение качества жизни у больных микробной экземой, лечившихся «Супироцином-В» (р<0,001) (рис. 5).

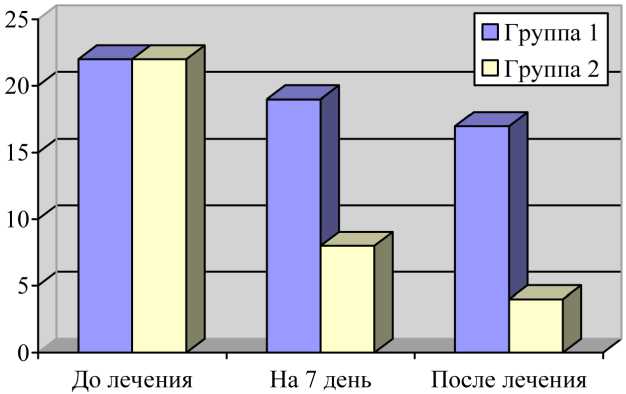

St. аureus до лечения в обеих анализируемых группах пациентов при бактериоскопическом исследовании был верифицирован в 100% случаев, а в 56% данный возбудитель был ассоциирован со Streptococcus spp. На 7-й день топической терапии «Супироцином-В» St. aureus идентифицировали лишь в 8 (20%) случаев, а у пациентов, получавших флуоцинолона ацетонид в сочетании с гентамициновой мазью, в 29 (72,5%). В аналогичный период в группах лиц, применявших мазь «Супироцин-В» и флуоцинолона ацетонид в сочетании с гентамициновой мазью, наличие микст-инфекции констатировали у 4 больных (10%) и у 18 пациентов (45%) соответственно (рис. 6, 7).

а

б

Рис. 3. Больной М. Диагноз: микробная экзема: а — до лечения; б — после применения мази «Супироцин-В»

а

б

Рис. 4. Больной Г. Диагноз: микробная экзема: а — до лечения; б — после применения мази «Супироцин-В»

Рис. 5. Величины ДИКЖ у больных микробной экземой в процессе лечения (ед.)

Рис. 6. Число больных микробной экземой с верифицированным золотистым стафилококком в очагах поражения кожи (ед.)

Рис. 7. Число больных микробной экземой, имеющих ассоциацию золотистого стафилококка и Str. spp. на коже (ед.)

При бактериоскопическом обследовании на момент окончания лечения в анализируемой группе, применявшей мазь «Супироцин-В», Str. spp. в очагах поражения не обнаруживался, а золотистый стафилококк верифицирован всего у 2 больных (5%). St. aur e us был в ыявлен с п оверхности кожного покрова по завершении лечения у 12 пациентов (30%), получавших флуоцинолона ацетонидом с гентамициновой мазью, в ассоциации с Str. spp. у 10 больных (25%).

Неблагоприятных побочных явлений у лиц, получавших мазь «Супироцин-В», отмечено не было. В процессе топического применения флуоцинолона ацетонида и гентамициновой мази 12 (30%) больных отмечали усиление зуда и появление жжения в очагах, не требующих отмены препаратов.

Выводы. Применение топического комбинированного препарата «Супироцин-В» является весьма эффективным при микробной экземе, так как входящий в ее состав топический антибиотик мупироцин достоверно способствует уменьшению обсеменен-ности экзематозных очагов патогенными St. aureus и Str. spp. Данный препарат обеспечивает мощное противовоспалительное действие за счет бетаметазона дипропионата, что сопровождается уменьшением тяжести и распространенности патологического кожного процесса. Препарат «Супироцин-В» может быть рекомендован для лечения больных микробной экземой в фазе обострения дерматоза.

Список литературы О топической терапии больных микробной экземой

- Charles J., Pan Y., Miller G. Aust Fam Physician//Eczema. 2011. № 40 (7). P. 467

- Sohn A., Frankel A., Patel R. V., Goldenberg G. Eczema//Mt. Sinai J. Med. 2011. № 78 (5). P. 730 -739

- Shams K., Grindlay D. J., Williams H. C. What’s new in atopic eczema? An analysis of systematic reviews published in 2009 -2010//Clin. Exp. Dermatol. 2011. № 36 (6). P. 573 -577

- Кубанова А. А. Значение нарушений иммунологической реактивности, соотношения уровня циклических нуклеоти-дов и простагландинов в патогенезе клиники истинной экземы и терапевтическая коррекция: автореф. дис…. д-ра мед. наук. М., 1986. 56 с.

- Eczema and food allergy in an Italian pediatric cohort: no association with TLR-2 and TLR-4 polymorphisms/E. Galli, A. Ciucci, S. [et al.]//Int. J. Immunopathol. Pharmacol. 2010. № 23 (2). P. 671 -675

- Filaggrin null mutations associate with increased frequencies of allergen-specifc CD4+ T-helper 2 cells in patients with atopic eczema/T. McPherson, V. J. Sherman, A. Aslam [et al.]//Br. J. Dermatol. 2010. № 163 (3). P. 544 -549

- Werfel T. Classifcation, trigger factors and course of chronic hand eczema//MMW Fortschr. Med. 2009. № 151 (19). P. 31 -34

- Tanaka T., Satoh T., Yokozeki H. Dental infection associated with nummular eczema as an overlooked focal infection//J. Dermatol. 2009. № 36 (8). P. 462 -465

- High circulating immunoglobulin A levels in infants are associated with intestinal toxigenic Staphylococcus aureus and a lower frequency of eczema/A. C. Lundell, B. Hesselmar, I. Nordström [et al.]//Clin. Exp. Allergy. 2009. № 39 (5). P. 662 -670

- Lawton S. Assessing and treating adult patients with eczema//Nurs. Stand. 2009. № 23 (43). P. 49 -56

- Staphylococcus aureus and hand eczema severity/P. Haslund, N. Bangsgaard, J. O. Jarløv [et al.]//Br. J. Dermatol. 2009. № 161 (4). P. 772 -777

- Stollery N. Eczema//Practitioner. 2009. № 253 (1717). P. 33 -35

- Дерматовенерология/под. ред. А. А. Кубановой. М.: ДЭКС-Пресс, 2010. 428 с. (Клинические рекомендации/Российское общество дерматовенерологов)

- Eczema, birth order, and infection/Hughes A. M., Crouch S., Lightfoot T. [et al.]//Am. J. Epidemiol. 2008. № 167 (10). P. 1182 -1187

- Chang C., Keen C. L., Gershwin M. E. Treatment of eczema//Clin. Rev. Allergy Immunol. 2007. № 33 (3). P. 204 -225

- Глухенький Б. Т. Лечение пациентов с гнойничковыми заболеваниями кожи мазью «Бактробан» (Мупироцин)//Укр. Мед. Часопис. 1999. № 4 (12). С. VII -VIII

- Страчунский Л. С. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии/Л. С. Страчунский, Ю. Б. Бело-усова, С. Н. Козлова. М., 2002. С. 115 -116

- Богданович Т. М., Страчунский Л. С. Мупироцин: уникальный антибиотик для местного применения//Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 1999. № 1. С.57 -65.