О траектории развития системы институтов гендерной власти эгалитарного типа в России

Автор: Базуева Е.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Государственная политика и политические институты: история и современность

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время ученые констатируют неэффективность многих действующих систем институтов в современной экономике России. В данной статье внимание акцентировано на необходимости модернизации системы институтов гендерной власти в направлении повышения степени ее эгалитарности. С этой целью использован инструментарий стратегии институциональных изменений - проектирование промежуточных институтов, которая предполагает, что модернизация системы институтов должна осуществляться поэтапно. В статье предложен алгоритм траектории развития системы институтов гендерной власти эгалитарного типа в современной России, предусматривающий: 1) выстраивание системы прямых связей, предполагающих строгую соподчиненность уровней иерархии в институциональной системе; 2) развитие системы обратных связей, позволяющих быстро и своевременно корректировать условия выполнения институтами их функций; 3) расширение горизонтальных взаимодействий между институтами, позволяющих увеличивать синхронность преобразований между верхними и нижними уровнями иерархии. Подробно проанализированы возможные сценарии выстраивания системы прямых, обратных и горизонтальных связей между институтами гендерной власти разных уровней иерархии. Обосновано, что траектория развития системы институтов гендерной власти эгалитарного типа в России должна предусматривать механизмы стабилизации норм эгалитарного поведения экономических агентов и особенности сопряжения внедряемых институтов с действующими институтами других институциональных систем.

Проектирование институтов, система институтов гендерной власти, модернизация, механизмы стабилизации норм, нормы эгалитарного поведения, иерархия, прямые, обратные и горизонтальные связи, сети

Короткий адрес: https://sciup.org/147204165

IDR: 147204165 | УДК: 316.354:351/354

Текст научной статьи О траектории развития системы институтов гендерной власти эгалитарного типа в России

Как было установлено нами ранее [3; 4; 5], действующая в России система институтов гендерной власти1 имеет очень низкое качество, не отвечает требованиям современной экономики и снижает эффективность функционирования всей социально-экономической системы. Следование установленным данной системой институтов стандартам поведения (институциональным ролям) высокозатратно для экономических агентов на всех ее уровнях [2]. Изучение процессов трансформации традиционного типа диспозиции гендерной власти2 в российских семьях [7] позволило выявить, что в семьях усиливается процесс ее рассогласования. Все вышесказанное обуславливает необходимость модернизации действующей системы

институтов гендерной власти в направлении повышения степени ее эгалитарно-сти3, что и составляет цель данной статьи. Данная цель предполагает решение следующих взаимосвязанных задач: 1) определить наиболее эффективную траекторию институциональных изменений; 2) выявить неэффективность действующей сети специализированных институтов по продвижению гендерного равенства в России; 3) представить возможные сценарии выстраивания системы прямых, обратных и горизонтальных связей между институтами гендерной власти разных уровней иерархии; 4) определить механизмы стабилизации норм эгалитарного поведения на каждом этапе развития системы институтов гендерной власти эгалитарного типа в современной России.

Известно, что в настоящее время среди экономистов наиболее удачной для преодоления институциональной неэффективности4 признается траектория институциональных изменений, которая содержит несколько этапов проектирования (ориентир не на «передовые» институты, а на «промежуточные» (подход Полтеровича). Следуя данной логике, представляется, что развитие системы институтов гендерной власти эгалитарного типа в России должно осуществляться в три этапа.

Первый этап предусматривает выстраивание системы прямых связей между институтами гендерной власти эгалитарного типа, предполагающих строгую соподчиненность уровней иерархии в институциональной системе, т.е. каждый из них должен регламентировать диспозицию гендерной власти эгалитарного типа, нивелирующую воспроизводство традиционных институциональных ролей экономических агентов (мужчин и женщин).

Второй этап развития системы институтов гендерной власти эгалитарного типа в России должен, на наш взгляд, быть направлен на развитие системы обратных связей между институтами в данной иерархической системе, позволяющих быстро и своевременно корректировать условия выполнения институтами их функций. Кроме того, развитая система обратных связей будет способствовать сокращению эксплуатационного потенциала данной иерархической системы за счет перераспределения издержек и ренты власти между субъектами гендерной власти, находящихся на разных уровнях иерархии.

Целью третьего этапа развития системы институтов гендерной власти эгалитарного типа в России является «расширение горизонтальных взаимодействий между институтами, позволяющих сокращать «длину иерархических цепочек» [35], временной лаг институциональных изменений в данной системе, тем самым увеличивая синхронность преобразований между верхними и нижними уровнями иерархии, следовательно, будут способствовать повышению результативности ее функционирования в целом.

При этом, для того чтобы нормы эгалитарного поведения экономических агентов стали устойчивыми, необходимо на каждом из перечисленных этапов предусмотреть механизмы их стабилизации: координацию, сопряжение, обучение, инерцию. [19, с. 186–187].

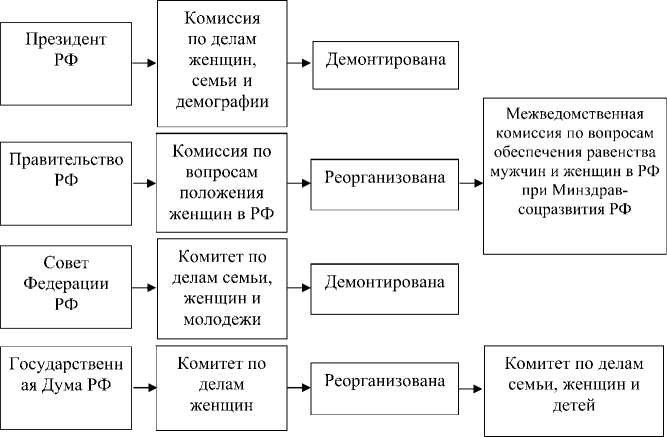

С учетом вышесказанного, начнем с выстраивания системы прямых связей. В настоящее время, созданная в середине 1990-х гг. сеть специализированных институтов по продвижению гендерного равенства в России5, по формальным признакам соответствующая положениям Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, полностью демонтирована (см. рисунок).

у

Период действия до 2004 г.

В настоящее время (2014 г.)

Динамика изменения системы институтов по продвижению гендерного равенства в России

Подчеркнем, что Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения равенства мужчин и женщин в РФ при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ в настоящее время действует номинально, ее статус не соответствует новой структуре Правительства РФ.

Действующий комитет по делам семьи, женщин и детей Государственной Думы РФ фактически реализует патерналисткий тип государственной политики в отношении женщин, регламентирующий перманентное воспроизводство традиционных институциональных ролей мужчин и женщин в экономике семьи и общества в целом.

Таким образом, фактически в данный момент система институтов по продвижению гендерного равенства в России не функционирует. Данный вывод подтверждает содержание доклада РФ «Национальный обзор хода осуществления Пекинской декларации и Пекинской платформы действий в 2015 г.» [25]. В этой связи не утратило своей актуальности замечание Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, зафиксированное в 2010 г., о необходимости выполнения взятых на себя обязательств «создать национальный механизм по улучшению положения женщин, наделить его четким мандатом и обеспечить необходимыми людскими, финансовыми и техническими ресурсами для эффективного функционирования» [17]. В качестве условий, необходимых для эффективного функционирования подобных национальных механизмов в п. 201 Платформы действий, принятых на Четвертой Всемирной конференции ООН по положению женщин (1995 г.), названы: 1) подчиненность такого механизма должностному лицу максимально высокого уровня в Правительстве – министру; 2) наличие институциональных механизмов или процессов, которые содействуют, когда это необходимо, децентрализованному планированию, осуществлению и контролю всех уровней управления; 3) возможность оказания влияния на разработку правительственной политики во всех областях» [28, п. 201].

Учитывая вышесказанное, считаем, что в системе исполнительной власти на уровне Правительства РФ необходимо создание специализированного Министерства, координирующего реализацию гендерной политики в стране. Что касается названия данного ведомства, то в условиях перманентного воспроизводства патриархальных гендерных стереотипов в России у подавляющего большинства не только населения, но и работников властных структур, как справедливо подчеркивают М.Е. Баскакова, И.В. Собалева, словосочетание «гендерное равенство» ассоциируется с «тождеством» мужчин и женщин [9, с. 349], целесообразнее дать ему название – Министерство по решению гендерных проблем. Кроме того, данные институты должны быть созданы на региональном и муниципальном уровнях. На наш взгляд, на региональном уровне, исходя из размеров протяженности данной институциональной системы, оказывать помощь субъектам РФ во внедрении гендерного подхода в процесс принятия решений, осуществлять мониторинг и контроль реализации политики, направленной на снижение уровня концентрации гендерной власти, может также специализированное Министерство по решению гендерных проблем, а на муниципальном уровне, по аналогии с институциональным механизмом Швеции, – специальные эксперты по решению гендерных проблем. Исходя из того, что уровень достигнутого гендерного равенства существенно различается в регионах России при создании данной институциональной вертикали и определения функций данных институтов на региональном и муниципальном уровнях, необходимо учитывать индивидуальную специфику субъектов, находящихся на одном уровне иерархии. Последнее предполагает повышение степени адекватности на более высоком уровне сложности принятия решений инвариантным многообразиям поведения подсистем нижних уровней (уровень разнообразия) как одного из критериев качества данной системы институтов. Создание вертикальных связей между специализированными институтами, находящихся на разных уровнях иерархии, предполагает выстраивание скоординированности их действий и полную ясность в отношении механизмов принятия решений и структур, отвечающих за их эффективную реализацию. Они должны нести ответственность за тех, на кого распространяются их инструкции.

Эффективность гендерной политики зависит также от степени политического влияния Министерства по решению гендерных проблем, которая «будет напрямую зависеть от статуса и сферы компетенций соответствующего министра» [13, с. 19-20]. На первом этапе развития системы институтов гендерной власти эгалитарного типа в России функциями данного института, на наш взгляд, могут стать следующие: 1) формулировка целей гендерной политики; 2) создание институциональной базы для функционирования национального механизма обеспечения гендерного равенства; 3) расчет сметы затрат и источников финансирования перманентной реализации обеспечивающих мероприятий; 4) мониторинг и контроль организации и финансирования наличных действий; 5) обучение представителей всех ветвей власти и бизнеса особенностям гендерной методологии анализа; 6) разработка системы гендерных индикаторов, позволяющая осуществлять мониторинг эффективности функционирования Министерства и его структурных подразделений на местах.

Для обеспечения эффективного функционирования системы институтов гендерной власти эгалитарного типа, в соответствии с требованиями Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминаций в отношении женщин, требуется разработать и принять системообразующий документ - закон «О государственных гарантиях равных прав, свобод мужчин и женщин и равных возможностей их реализации в РФ», консолидирующий, с одной стороны, все направления национальной гендерной политики, которые в настоящее время «растворены» в принятых и реализуемых законах и программах. С другой стороны, нормы, закрепляющие эгалитарное поведение экономических агентов, должны быть сопряжены с нормами других систем институтов (механизм сопряжения). Заметим, что действие нормативно-правового документа должно быть финансово обеспечено, так как уровень монетарного наполнения содержания института определяет результативность его функционирования. Закон должен содержать адекватную систему инфорсинга к соблюдению правил, регламентируемых данной системой институтов, предполагающую, что в случае отклонения от нормы экономические агенты будут вынуждены нести дополнительные издержки6. При этом заметим, что эффективность ее введения зависит от уровня информированности экономических агентов о нормах поведения эгалитарного типа, причем с указанием альтернативных последствий (выгод и издержек) их действий7. С этой целью в развитых странах функционирует сеть специализированных исследовательских университетов, изучающих эффективность от соблюдения эгалитарных норм поведения субъектами гендерной власти различных уровней иерархии. Заметим, что в нашей стране функционирует сеть центров гендерных исследований (ЦГИ), осуществляющих данный вид исследований. Однако, с одной стороны, исследования в основном акцентируют внимание на последствиях гендерно асимметричного развития на макроуровне, с другой стороны, ввиду ограничений финансирования НКО зарубежными фондами и неприоритетности данного типа исследований для Правительства РФ количество их невелико.

Кроме того, как показывает опыт развитых стран, перманентное вытеснение системы институтов гендерной власти либерального или патерналистского типов, невозможно без создания системы институтов «гендерного просвещения» ее субъектов. Заметим, что некоторые ее элементы уже действуют в нашей стране. На начальном этапе целью развития системы «гендерного просвещения» является адаптация экономических агентов к новым нормам поведения, регламентируемым системой институтов гендерной власти эгалитарного типа.

Начнем с того, что, согласно рекомендациям по внедрению гендерного подхода, разработанным Комитетом по вопросам равноправия полов в Швеции, прежде всего необходимо обучить представителей государственных органов управления. Многие эксперты в нашей стране подчеркивают, что такое обучение должно проходить на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) (см. об этом, например, [9]). Причем в программах акцентировать внимание необходимо на адекватности гендерного обучения государственным целям развития – нормативно-правовой базе государства, неэффективности действующей дихотомии, возможным результатам работы и сущности гендерного анализа (см. подробнее в [40; 41]).

Следующим субъектом, вовлеченным в систему гендерного просвещения, должен стать бизнес. В настоящее время наиболее успешной технологией обучения работодателей и сотрудников организации, по мнению МОТ8, является гендерный аудит, основанный на интерактивном обучении организации методам эффективного применения комплексного гендерного подхода на практике (см. о данной методике подробнее [32]). Подчеркнем, что его отличительной особенностью являются добровольный характер участия в нем и полное одобрение и поддержка со стороны руководства данной организации [24, с. 152]. Аудит носит просветительский и консультативный, а не надзорный характер, позволяет обратить внимание руководства компании на скрытые резервы более эффективного ее развития, что компенсирует работодателям потери от дополнительных издержек в результате повышения заработной платы сотрудников организации женского пола. Траекторию, удовлетворяющую этому требованию, в терминах В.М. Полтеровича, «естественно назвать Парето-улучшающей» [30, с. 322].

Кроме того, подчеркнем, что изменение восприятия гендерных проблем в рамках методологии гендерного аудита происходит «по цепочке», т.е. от отдельных людей далее к рабочему подразделению и от рабочего подразделения – к более высоким уровням организации. Следовательно, на наш взгляд, он может способствовать изменению восприятия гендерной компоненты не только на отдельном предприятии, но и в семьях своих сотрудников и в обществе в целом. Неслучайно Г.Б. Клейнер считает именно предприятия одним из главных агентов в процессе возникновения и распространения институтов [19, с. 200–201].

С целью нивелирования действия внутренних институтов гендерной власти экономических агентов при проведении тренингов на предприятии, на наш взгляд, эффективно было бы прибегать к технологиям обучения, используемым менеджерами по типу «Корпорации “Я”», т.е. человек описывает себя в качестве корпорации, оценивая свои сильные и слабые стороны исходя в т.ч. из своего внешнего окружения. Это позволило бы снизить влияние гендерных стереотипов положения при выборе женщинами сфер применения своего человеческого капитала.

Для осуществления мониторинга эффективности функционирования Министерства по решению гендерных проблем и его структурных подразделений на местах необходимо разработать целостную систему гендерных индикаторов. Заметим, что статистические показатели в разрезе по полу по некоторым направлениям жизнедеятельности населения отслеживаются Росстатом и систематизируются в специализированных сборниках гендерной статистики «Женщины и мужчины России» начиная с 1996 г. Однако если региональная компонента в них представлена в некоторых разделах по ограниченному спектру показателей, то муниципальная – полностью отсутствует.

Исходя из особенностей институционального развития нашей страны становление и развитие механизма системы институтов гендерной власти эгалитарного типа в России невозможно без повышения эффективности функционирования социальных институтов, которые создают для женщин и мужчин возможность получения равного дохода в общественном секторе экономики. На первом этапе, на наш взгляд, такими институтами должны стать – родительский отпуск, предполагающий увеличение вовлеченности мужчин в институт опеки над детьми, сеть коллективных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). В настоящее время они существуют в нашей стране только формально, фактически являясь, как отмечалось нами ранее, «квазиинститутами».

В целях формирования системы обратных связей между институтами гендерной власти эгалитарного типа в России на втором этапе развития данной иерархической системы, на наш взгляд, необходимо создание дополнительного специализированного института – Агентства по гендерному равенству на рабочих местах в структуре Министерства труда РФ. Основные цели и функции данного института были представлены нами в [6]. Кроме того, для защиты мужчин и женщин от проявления гендерной власти в других сферах их жизнедеятельности необходимо совершенствование деятельности института Уполномоченного по правам человека в направлении ее гендерной специализации. Заметим, что данный вид обучения также не является инновационным для нашей страны, так как в период 2006-2007 гг. в рамках проекта Консорциума женских неправительственных организаций «Права женщин в системе прав человека: новая модель правозащитной деятельности»9 обдусмены из 20 регионов РФ (в т.ч. Пермского края) прошли курс гендерного обучения. Функционирование данных специализированных институтов также должно быть подкреплено возможностью применения системы инфорсинга к исполнению правил эгалитарного поведения.

Развитие механизма обратных связей зависит от степени трансформации ментальности каждого субъекта гендерной власти. В этом случае конструкция механизма положительной обратной связи, заложенная в эффекте координации, будет минимизировать количество агентов, желающих следовать патриархальным нормам поведения, так как чем больше агентов следуют альтернативной норме, тем менее целесообразно отклоняться от нее [30, с. 74]. Следовательно, на данном этапе результатом развития системы институтов гендерного образования населения должно стать изменение способов решения конкретных индивидуальных проблем экономических агентов посредством формирования критического отношения к сложившейся патриархальной системе норм и ценностей, которые привели к сложившейся ситуации. Как показывает опыт развития института гендерного обучения населения за рубежом, наиболее эффективными являются следующие его формы: 1) введение гендерных курсов по непрерывной технологии детский сад – школа – техникум – вуз; 2) создание социальной рекламы, направленной на устранение гендерной неграмотности; 3) разработка специальных руководств, разъясняющих основные формы проявления гендерной власти и механизм подачи жалоб10; 4) производство демонстрационных фильмов, обучающих основам гендерной методологии в доступной и увлекательной для населения формах.

Для развития институтов индивидуальной защиты гражданами своих интересов необходимо включение данных вопросов в сеть бесплатных юридических консультаций, которая в настоящее время начала развиваться в нашей стране [26]. Однако это потребует включения гендерной специализации в образование работающих и обучающихся юристов.

Стабилизация норм эгалитарного типа гендерной власти невозможна также и без гендерного просвещения представителей СМИ, влияние которых, как фактора нормообразования в последнее время, подчеркивает Г.Б. Клейнер, в России особенно велико. В целях распространения позитивной информации о существовании и действенности системы институтов гендерной власти эгалитарного типа и создания символических благ для агентов, поддерживающих данные нормы поведения, можно формировать положительный имидж таким агентам через СМИ (формирование информационного механизма стабилизации норм)11.

Кроме того, в систему гендерного просвещения необходимо включить также представителей женских неправительственных организаций. Как показал наш анализ в Пермском крае, деятельность многих женских неправительственных организаций, созданных в советский период развития нашей страны, «противоречит постулатам реализации комплексного гендерного подхода» (см. об этом подробнее [8]) и направлена на закрепление традиционных ролей мужчин и женщин в экономике семьи и общества в целом.

Результативность развития обратных связей в данной системе институтов зависит также от включенности показателей, характеризующих динамику жалоб граждан, подвергшихся различным формам гендерной дискриминации, при оценке эффективности деятельности данной институциональной системы, а также руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений в целом. В настоящее время данный критерий оценки отсутствует (см. [27]).

Целью третьего этапа развития системы институтов гендерной власти эгалитарного типа в России является расширение горизонтальных взаимодействий между институтами посредством использования сетевых механизмов дальнейшего распространения норм гендерного равенства. Первоначально сети могут быть созданы на одном уровне иерархии, на следующем этапе – межуровневые сети. При этом следует отметить, что если создание государственной сети институтов возможно посредством силового вменения обязанностей выполнения вводимых норм, обеспеченных действием механизма инфорсинга, то развитие сетевого способа координации взаимодействий между экономическими агентами на нижних уровнях иерархии (бизнес, социальное окружение и индивиды) возможно только на основе принципа самоорганизации.

Создание государственной сети распространения норм эгалитарного поведения предполагает, во-первых, интеграцию гендерного подхода в деятельность всех министерств и ведомств в системе исполнительной, законодательной и судебной власти. Начальный этап его внедрения – разъяснительный, который предполагает гендерное обучение представителей всех ветвей власти с целью достижения однозначности толкования принятых норм и идентификации ситуаций ее нарушения. Обучение представителей всех ветвей государственной власти, кроме обозначенных выше специализированных программ на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), можно развивать в полуоткрытой социальной сети «Госбук», разработанной специально для госслужащих, специалистов в разных областях государственного управления и экспертов из различных сфер жизни общества [12]. Координацию действий в реализации программ, направленных на продвижение гендерного равенства, в государственной сети институтов на данном этапе может осуществлять Межведомственный комитет (комиссия) по вопросам обеспечения гендерного равенства.

Следующим этапом развития государственной сети институтов гендерной власти эгалитарного типа является создание институтов гендерной экспертизы и гендерного бюджетирования12. Для этого необходимо создание специализированных институтов в Государственной Думе РФ и Совете Федерации РФ – постоянно действующая группа гендерных экспертов. Гендерную экспертизу и гендерный анализ бюджета в системе исполнительной власти могут осуществлять структурные подразделения Министерства по решению гендерных проблем также с привлечением специальных гендерных экспертов и представителей женских неправительственных организаций (развитие межуровневых горизонтальных связей в данной системе институтов). Заметим, что российскими учеными апробированы методики осуществления гендерной экспертизы13. Таким образом, в нашей стране сеть гендерных экспертов потенциально существует. Однако разработанные экспертами рекомендаций не учитывается в дальнейшей работе органов государственной власти. Что касается гендерного анализа бюджета (см. о методиках [14; 32]), то одним из основных условий его эффективности, как подчеркивает эксперт ООН И.А. Калаби-хина, является включение гендерного анализа во все стадии бюджетного процесса. Заметим, что в нашей стране не только имеется опыт осуществления гендерного анализа бюджета (см., например, [23]), в России в 2012 г. на базе РАНХиГС был создан Международный центр гендерного бюджетирования и управления для стран СНГ (МЦГБиУ) (см. о данной программе подробнее [23]). Из вышесказанного следует: эффективность развития институтов гендерной экспертизы и гендерного бюджетирования в России зависит от степени последовательности и системности их внедрения в систему органов государственной власти.

Формирование сетевых форм взаимодействий на нижних уровнях иерархии институтов гендерной власти эгалитарного типа (бизнес, социальное окружение и индивиды) будет возможным: если большая часть экономических агентов будет придерживаться эгалитарных норм поведения14 (снижение неопределенности); станет возможной рефлексия полученных гендерных знаний, способствующая дальнейшему закреплению изменившихся норм поведения между экономическими агентами (включается механизм инерции); издержки реализации данных норм будут стремиться к минимуму (посредством действия механизма обучения); высокими станут степень доверия, престижность следования данным нормам поведения (действие информационного механизма)15. При этом заметим, что сетевые взаимодействия агентов в отличие от предшествующего этапа развития данной системы институтов, когда приоритетом был индивидуальный способ адаптации к изменениям среды, предполагает коллективный способ адаптации субъектов (со-созидание), партнерство, взаимопомощь и участие [16, с. 69]. Это в большей мере соответствует базовой институциональной матрице нашей страны с приоритетом коллективистских ценностей [18].

В бизнес среде сетевые формы взаимодействия можно развивать в форме наставничества (см. подробнее [6]). Профсоюзы могут воздействовать на работодателей путем включения гендерных вопросов в тарифные соглашения между объединениями работодателей и работников, а также в коллективные договоры16.

Целью формирования сети некоммерческих организаций и сети инициативных групп граждан является обмен информацией, выявление проблем в области гендерной дискриминации и их конструктивное решение. Данный вид взаимодействия может также способствовать тиражированию инновационных форм функционирования институтов гендерной власти эгалитарного типа в нашей стране и, как следствие, мультипликации действия механизма обучения и инерции. Заметим, что данный тип сетевого взаимодействия, направленный на преодоление дискриминации по гендерному принципу, начинает фрагментарно появляться в некоторых регионах России [10]. Однако его дальнейшее развитие будет определяться уровнем качества функционирования созданной системы институтов гендерной власти эгалитарного типа17. Кроме того, на данном этапе, как подчеркивают многие ученые, важно усиливать взаимодействие органов власти с гражданским обществом.

Подчеркнем, что на данном этапе развития системы институтов гендерной власти эгалитарного типа можно будет говорить об институциональном управлении, когда «решения по каждой проблеме принимается на основе как явных, так и неявных норм и правил, разделяемых участниками процесса». Однако начало становления данного типа управления, как отмечает Г.Б. Клейнер, применительно к институциональной системе России в целом, возможно только к середине 2020-х гг. [20]. Если учесть, что по данным эмпирических исследований усредненная оценка продолжительности жизненных циклов ментальных институтов составляет 17 лет, культурных – 12 лет [31, с. 473], то можно ожидать, что институциональное управление в создаваемой системе институтов гендерной власти эгалитарного типа возможно не ранее 2030-х гг.

Список литературы О траектории развития системы институтов гендерной власти эгалитарного типа в России

- Айвазова С.Г. Основы методики распознавания и оценки дискриминации женщин на рынке труда. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Эслан, 2007 . URL: http://www.wcons.org.ru/ru/files/book-2007.pdf (дата обращения: 13.08.2014).

- Базуева Е.В. Человеческий капитал Пермского края: гендерные особенности реализации//Экономика региона. 2010. №2. С. 46-59.

- Базуева Е.В. Институциональный анализ системы гендерной власти в современной России//Экон. анализ: теория и практика. 2011. №19. С. 9-20.

- Базуева Е.В. Институциональная среда современной России: гендерный критерий эффективности//Вестник Пермского университета. Экономика. 2011. Вып. 2. С. 48-60.

- Базуева Е.В. Эконометрический анализ взаимосвязи показателей национальной экономики и гендерного неравенства//Вестник Московского университета. Сер. 6: Экономика. 2013. №2. С. 71-84.

- Базуева Е.В. Австралийский опыт организации эффективной системы институтов гендерной власти//Актуальные проблемы современной гендерологии: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (24 апреля 2013 г.). М.; Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. Вып. 8. С. 19-23.

- Базуева Е.В. Трансформация диспозиции гендерной власти в современных семьях как фактор институциональных изменений//Экон. и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 4 (34). С.148-164.

- Базуева Е.В., Шабурникова Т.В. Анализ влияния социального портрета женщин-руководителей на деятельность общественных организаций на примере Пермского края//Актуальные проблемы современной гендерологии: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (24-25 апреля 2014 г.). М.; Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. Вып. 9. С. 33-37.

- Баскакова М.Е., Собалева И.В. Федеральные структуры национального механизма по соблюдению прав женщин и гендерного равенства//Права женщин и институты гендерного равенства в регионах России/отв. ред. Н.М. Римашевская, О.А. Воронина, Е.А. Баллаева. М.: МАКС-Пресс, 2010. С. 334-351.

- Барандова Т.Л. Женское движение Санкт-Петербурга: гендерная повестка дня в контексте ограничений новейшего времени [Электронный ресурс]. URL: http://www.hse.ru/data/2012/01/11/1270642317/1%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%9F%D0%B1.pdf (дата обращения: 02.08.2014).

- Боткин О.И., Некрасов В.И., Рябцун В.В. Методология исследования и управления развитием региональной сетевой экономики//Экономика региона. 2007. №2. С. 164-176.

- Бронников И.А. Метаморфозы гражданского общества//Politbook. 2012. №2. С. 77-99.

- Воронина О.А. Государственные механизмы обеспечения гендерного равенства//Гендерное равенство в современном мире: роль национальных механизмов/отв. ред. и сост. О.А. Воронина. М.: МАКС Пресс, 2008. С.11-25.

- Гендерные бюджеты: стратегии, концепции и опыт//Гендерные бюджеты и совершенствование экономического и социального управления: материалы Междунар. конф. (г. Брюссель, 16-18 октября 2001 г.) . URL: http://unwomen-eeca.org/module/project/img/99.pdf (дата обращения: 25.08.2014).

- Дегтярева С.В., Земляков А.А. К вопросу о содержании сетевых отношений и их месте в институциональной структуре национальной экономики//Вестник Омского университета. Экономика. 2010. №1. С. 110-115.

- Дерябина М.А. Горизонтальные связи и сетевая координация в современной экономике//Обществ. науки и современность. 2014. №1. С. 65-76.

- Заключительные замечания Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин: Российская Федерация . URL: htpp://www.gender.ru/resourcers/publications/commen/2011/101112.pdf (дата обращения: 30.11.2010).

- Кирдина С.Г. Институциональная структура современной России: эволюционная модернизация . URL: htpp://kirdina.ru/public/31okt04-01/index.shtml (дата обращения: 28.01.2011).

- Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. М.: Наука, 2004.

- Клейнер Г.Б. Институциональное управление, институты управления, управление институтами //Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения (Москва, 19 ноября 2013 г.): материалы III Междунар. конф. URL http://kleiner.ru/profes/prez.html (дата обращения: 26.08.2014).

- Коблова Ю.А. Институты и сетевая экономика: механизмы и формы взаимодействия//Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2012. №5 (44) . URL: http://www.seun.ru/content/nauka/5/4/doc/5_44.pdf (дата обращения: 14.08.2014).

- Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты: учебник для студ. вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006.

- Материалы семинаров по программе повышения квалификации «Технологии гендерного бюджетирования» (на базе РАНХиГС) . URL: http://genderbudgets.ru/index/obuchenie/0-15 (дата обращения: 25.08.2014).

- Мелех И.Н. Гендерный аудит: опыт Международной организации труда//Гендерное равенство: поиски решения старых проблем. М., 2003. С.150-162.

- Национальный обзор хода осуществления Пекинской декларации и Пекинской платформы действий в 2015 г. . URL: http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/59/National_reviews/Russian_Federation_review_Beijing20.pdf (дата обращения: 04.08.2014).

- О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 21 нояб. 2011 г. № 324-ФЗ . URL: http://www.rg.ru/2011/11/23/yurpomosh-dok.html (дата обращения: 26.08.2014).

- Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей: постановление Правительства Рос. Федерации от 12 дек. 2012 г. № 1284 г.

- Пекинская Декларация и Платформа действий . URL: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20R.pdf (дата обращения: 07.08.2014).

- Перский Ю.К., Ковалева Т.Ю. Стратегические императивы преодоления институциональной неэффективности интеллектуального предпринимательства в экономике России//Вестник Пермского университета. Экономика. 2009. Вып. 3 (33). С. 6-15.

- Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М.: ЗАО «Издательство “Экономика”», 2007.

- Попов Е.В. Эволюция институтов миниэкономики/отв. ред. А.Д. Никипелов; Ин-т экономики УрО РАН. М.: Наука, 2007.

- Ржаницына Л.С. Методология гендерного бюджета (основные положения с учетом реформ управления в РФ) . URL: http://www.owl.ru/rights/discussion2004/methodology.htm (дата обращения: 25.08.2014).

- Руководство по внедрению гендерного аудита, основанного на принципе активного участия. М.: Бюро МОТ, 2007 [Электронный ресурс]. URL: http://www.elprof.ru/materials/activity/organizatsionnaja-rabota/gender/gendernyjj-audit/rukovodstvo-po-provedeniju-gendernogo-audita-osnovannogo-na-printsipe-aktivnogo-uchastija/ (дата обращения: 08.08.2014).

- Савинская О. Гендерная интеграция в международной организации: инновационная деятельность в институциональной среде//Гендерная интеграция: возможности и пределы социальных инноваций/ред.-сост. О.Б. Савинская, Е.В. Кочкина, Л.Н. Федорова. СПб.: Алетейя, 2004.

- Сухарев О.С. Институциональные изменения и иерархические структуры -II . URL: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/178149 (дата обращения: 20.11.2010).

- Тамбовцев В.Л. Исполнение контрольно-надзорных функций государства//Институциональные ограничения экономической динамики: монография. М.:ТЕИС, 2009. С. 424-445.

- Туронок С.Г. Субкультура интернет-сообщества//Культура России как ее стратегический ресурс: Тетради Междунар. ун-та (в Москве); сб. науч. тр. М., 2004. Вып. 2. С. 211.

- Усик Н.И. Сетевые структуры в экономике: управление и контроль//Вестник СПбГУ. Сер. 5. 2004. Вып. 3 (21). С. 57-65.

- Штылева Л. Как мы боремся с сексизмом//Гендер и СМИ: ежегодник Центра гендерных исследований СМИ фак. журналистики МГУ. М.: Эслан, 2007. С. 146-150.

- Bergquist-Mansson S., Stod J. Gender Equality in Public Services: Some useful advice оn gender mainstreaming, 2007. 2014 . URL: http://www.government.se/content/1/c6/08/19/82/8efba817.pdf (дата обращения: 24.03.2013).

- Stod J. Gender Mainstreaming Manual: A book of practical methodos from the Swedish Gender Mainstreaming Support Committe, 2007. 2014 . URL: http://www.government.se/content/1/c6/08/19/82/3532cd34.pdf (дата обращения: 29.04.2013).