О видовом составе и разнообразии основных консументов в картофельном агробиогеоценозе Брянской области

Автор: Андросов Г.К., Холопова Е.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Защита растений, биологизированные технологии

Статья в выпуске: 1 т.47, 2012 года.

Бесплатный доступ

На основе многолетних энтомологических наблюдений оценивали разнообразие видового состава основных консументов и структуру сообществ консументов в зависимости от агроклиматических особенностей региона. Обследованные экотопы различались географическим положением, гидрологическими и почвенными условиями, типом плодосменного севооборота, сортовыми особенностями продуцента. Наибольшим видовым разнообразием характеризовались агробиогеоценозы лесного агроклиматического района и ополья, наименьшим ― селитебные территории.

Консументы, агробиоценоз, картофель

Короткий адрес: https://sciup.org/142133265

IDR: 142133265 | УДК: 633.491:632.7.04/.08:574.3

Текст научной статьи О видовом составе и разнообразии основных консументов в картофельном агробиогеоценозе Брянской области

Экологическая специфика фауны членистоногих пропашного агробиогеоценоза под картофелем в Брянской области не изучалась, имеются лишь отдельные сведения о консументах картофельного агробиогеоценоза (3).

Мы провели анализ энтомофауны в севооборотах картофеля различных экотопов (приусадебные участки, фермерские хозяйства, производственные площади государственного сектора) в разных административных районах Брянской области.

Методика. Наблюдения выполняли в 2004-2006 годах (общая площадь обследования — 448,69 га). Обследуемая территория расположена в центральной части лесной и частично лесостепной зон между 520 и 550° с.ш. и 310 и 400° в.д. Климат региона умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой, теплым летом и достаточно устойчивым увлажнением. Суммы устойчивых температур выше +10 °С — 2000-2200 °С, продолжительность безморозного периода 135-140 сут. Вегетационный период начинается во второй половине апреля, когда среднесуточная температура превышает +5 °C. Этот период продолжается 180-190 сут. Преобладающая часть территории входит в южную подзону дерново-подзолистых почв разного механического состава (от песчаных до глинистых). В центральной и юго-восточной части доминируют серые лесные почвы, иногда с выщелоченными и оподзоленными черноземами. Наибольшая часть земель вовлечена в сельскохозяйственный оборот: площадь пропашных культур — 1,3 млн га, в том числе под картофелем 350 тыс. га.

Наблюдения проводили на 8 стационарных площадках по 100 м2 в каждом из четырех агрохимических районов (лесной, лесостепной, ополье, селитебный). Экологический анализ включал изучение видового состава консументов, структуры и плотности популяции, динамики численности с использованием определителей насекомых (4, 5).

Статистическую обработку осуществляли с помощью дисперсионного анализа данных в программе Straz.

Резуёътаты. Обследованные экотопы различались географическим положением, гидрологическими и почвенными условиями, типом плодосменного севооборота, сортовыми особенностями продуцента. Всего было

-

1. Видовой состав консументов в картофельном агробиогеоценозе (Брянская область, 2004-2006 годы)

-

2. Видовое разнообразие основных консументов в картофельном агробиогеоценозе в различных агроклиматических районах по годам наблюдения (Брянская обл.)

Агроклиматический район (стация)

Обследованная площадь, га

Число видов консументов соответствующего порядка

2004 год

2005 год

2006 год

1-го

| 2-го

1-го

2-го

1-го |

2-го

Лесной

171,60

10

6

12

7

11

6

Лесостепной

135,00

8

4

9

6

9

5

Ополье

132,16

9

7

10

7

10

7

Селитебный

9,93

5

4

6

4

5

5

__________ Консументы 1-го порядка __________ Колорадский жук ( Leptinotarsa decemlinea Say) Картофельная совка ( Hidraecia micacea Esp.) Совка гамма ( Autographa gamma L.) Озимая совка ( Agrotis segetum S.)

______ Консументы 2-го порядка _____

Жужелицы (сем. Carabidae ) ( Pterostichus melanarius Ill., Ohonus rufipes Deg., Agonum assimile Pk.)

Златоглазка обыкновенная ( Chrisopa camea Steh.)

Семиточечная коровка ( Coccinella septem-punctata L.)

Клопы-лигусы ( Lygus pratensis L., L. ruguli-pennis L.)

Паразитические мухи (сем. Tachinidae , Maigenia mutabilis , сем. Phoridae , Megaselia rufipes )

Некоторые виды хищных коротконадкры-лых жуков сем. Staphylinidae

Хищные пауки ( Xysticus Kochi Thor. — паук-бокоход)

Личинки жуков-щелкунов (проволочники) (сем. Elateridae ): полосатого ( Agriotes lineatus L.) темного ( A. obscurus L.) посевного ( A. sputator L.) черного ( A. niger L.) широкого ( Selatosomus latus F.) блестящего ( S. aeneus T.) сибирского ( S. spretus Mnnh.)

Земляной щелкун ( Pleonomus tereticollis Men.)

Майский хрущ:

западный ( Melolonta melolonta L.) восточный ( M. hipocastoni F.) Картофельные блошки ( Epithrix cucumeris , Psylliodes offinis )

Картофельная (черноголовая) шпанка ( Epicauta erythro-cephala Pall)

Картофельная тля ( Aphis frangulae K., A. nasturtii K.) Цикадки ( Hyaiestea obculetus S.)

зарегистрировано 18 видов консументов (табл. 1) — 11 видов 1-го (фитофаги) и 7 — 2-го (энтомофаги) порядка. Число видов, составляющих группы консументов, по агроклиматическим районам различалось. Наибольшим видовым разнообразием характеризовались агробиогеоценозы лесного агроклиматического района и ополья (соответственно 19 и 17 видов). Насыщенность в лесостепном районе составляла 12-15 видов (за 3 года), наименьшую отмечали на селитебных территориях (приусадебные участ- ки), где число видов консументов равнялось 9-10 (за 3 года) (табл. 2).

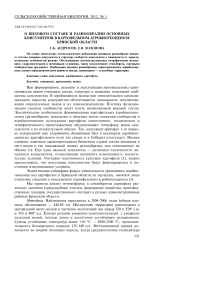

Соотношение консументов 2-го (а) и 1-го (б) порядков в различных агроклиматических районах (стациях): А, Б, В и Г — соответственно лесной, лесостепной, ополье и селитебный (Брянская обл., 2004-2006 годы) .

Анализ указывает на доминирование видов фитофагов: колорадского жука (L. decemlineata Say), картофельной совки (Hidraecia mi-cacea Esp.), щелкунов (восемь видов), хруща (Melolonta) (два вида), картофельных блошек (два вида). На рисунке представлено процентное соотношение между популяциями фи тофагов и энтомофагов в сообществе консументов картофельного агробио геоценоза.

Таким образом, структура агробиогеоценоза — результат жизнедеятельности, конкуренции и возможности сосуществования многих особей и видов. В естественной экосистеме эти отношения складываются в течение длительного времени, в результате чего в таких экосистемах видовая насыщенность значительно выше, чем в сообществах, формирование которых связано с хозяйственной деятельностью человека. Видовое разнообразие консументов агрофитоценоза стремится к увеличению, однако их численность изменяется под влиянием применяемых в растениеводстве агротехнических мероприятий.