О влиянии цементного производства на растения

Автор: Горчакова Альфия Юнеровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается влияние цементного производства на растения, содержание тяжелых металлов в почве и в растениях. Выделены 3 группы видов вдоль фактора загрязнения.

Цементное производство, видовой состав растений, содержание химических элементов

Короткий адрес: https://sciup.org/148202686

IDR: 148202686 | УДК: 502/504

Текст научной статьи О влиянии цементного производства на растения

Исследования по влиянию цементного производства на растительность мы провели в окрестностях территории ОАО «Мордовцемент» Республики Мордовия.

Целью исследований явилось изучение влияния выбросов цементного завода на растения.

Основными методами исследований являются общепринятые полевые методы и методы спектрального полуколичественного анализа проб почвы и растений – отбор проб растений на химический анализ в точках отбора почвенных образцов.

Материалом работы являются данные собственных полевых исследований флоры Чамзинско-го района, выполненные и обработанные автором в течение полевых сезонов 2010 – 2012 гг., а также сведения литературы, гербария Мордовского государственного университета (GMU), флористические списки ранее обследованных территорий Чамзинского района Республики Мордовия.

Полевые исследования были проведены традиционным маршрутным методом. На пути исследования делались остановки, на которых составлялись флористические списки встреченных растений, отдельные виды собирались для гербаризации [32]. Гербаризация проводилась по общепринятым методикам [19], с использованием соответствующего оборудования (гербарных прессов и папок). При определении растений использовались различные определители и атласы [21, 25]. Названия таксонов – высших растений приведены в соответствии со сводкой С.К. Черепанова, 1995 [35].

Отборы проб почвы и определения в них химических элементов проводились с учетом методик [10, 20, 37]. Содержание стронция и других тяжелых металлов определяли методом атомноабсорбционной спектрометрии на спектрометре «Квант-2А» с пламенной атомизацией пробы, в соответствии с «Методическими указаниями по определению тяжёлых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства» экстрагированием стронция 20 мл 50-процентного раствора азотной кислоты из озолённой пробы. Отбор проб в зоне воздействия цементного завода поселка Комсомольский производился по методу конверта. Были отобраны 96 проб почвы по четырем направлениям (северо-восточное, северозападное, юго-западное и юго-восточное). Фоновые пробы отбирались на удалении 6 км от завода. При отборе учитывалась роза ветров и микрорельеф. Определение содержания тяжелых металлов в почве проведено в химической лаборатории НИИ экологии КубГАУ (г. Краснодар). Для спектрального полуколичественного анализа на выявление наличия химических элементов были отобраны пробы растительности в юго-западном направлении от цементного завода на площадках размером 5 м2 в 6-и точках с учетом методики отбора проб [16]. Расстояния точек для отбора проб растений составляли: 20 м, 50 м, 150 м, 500 м, 1000 м и 2000 м от цементного завода. Отбирались листья и кора широко распространенной липы мелколистной и листья мелколепестника канадского, так как угнетение проявлялось именно в пожелтении листьев и в структуре деревьев. Всего было отобрано 120 проб, которые упаковывались в пакеты из кальки. Определение содержания химических элементов в растениях также проведено в химической лаборатории НИИ экологии КубГАУ (г. Краснодар).

Цементное производство наряду с металлургией, электроэнергетикой, химией и машиностроением определяет экономический потенциал и уровень промышленного развития страны. Динамично развивающийся строительноинвестиционный комплекс России, основу которого составляет цементная промышленность, дает возможности расширения объемов производства и ассортимента выпускаемой продукции [22].

Вокруг заводов, производящих цемент, асбест, гипс и другие строительные материалы повышенной летучести, образуются зоны максимального загрязнения окружающей среды радиусом до 2 км, с повышенным содержанием в воздухе пыли из частиц цемента, асбеста, гипса, кварца и других вредных веществ. Помимо стационарных источников значительное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают залповые выбросы при производстве взрывных работ и добыче природного строительного сырья открытым способом.

Воздействие на растительный и животный мир может в первую очередь проявляться через: 1) изменение видового разнообразия флоры и фауны; 2) изменение структуры сообществ (снижение численности доминирующих и фоновых видов, увеличение численности редких видов и т. д.); 3) изменение численности, возрастной и половой структуры популяций; 4) изменение направлений миграций; 5) замена одних сообществ другими; 6) изменение трофической структуры биоценозов.

ОАО “Мордовцемент” – одно из крупнейших предприятий по производству цемента в Российской Федерации, находится в поселке Комсомольский, в Чамзинском районе Республики Мордовия, в 50 километрах северо-западнее города Саранск, вблизи «Алексеевского» месторождения мергелевого мела. Алексеевское месторождение цементного сырья находится в 5 км к северо-востоку от районного поселка Чамзинка. Сложено мергельно-меловыми породами верхнемелового и опоками палеогенового возрастов. Мощность мела и мергеля 5,0 – 40,2, опок – 0,3 -34,0 м; запасы соответственно 357,6 и 226,0 млн м3. Разрабатывается с 1946 г. Представлено 4 участками: Южным, Ванькинским, Мачкасским и Восточным. Вскрышные породы в среднем 1,2 м. Разработки ведёт ОАО «Лато» [24].

ОАО «Мордовцемент» среди заводов – производителей по итогам 2012 года вышел на первое место в России, благодаря проведению мероприятий по модернизации и расширению производственных мощностей, удалось добиться увеличения объема производства практически на 30% по сравнению с 2011 годом. Согласно требованиям государственного законодательства, выбросы в атмосферу должны измеряться с использованием отбора проб. На «Мордовцементе» систематически собирают данные о загрязнениях, которые могут иметь отрицательное воздействие на местную окружающую среду [12].

Главные воздействия на окружающую среду при производстве цемента связанны со следующими факторами [8]:

─ пыль (выбросы из дымовых труб и быст-роиспаряющиеся компоненты),

─ газообразные выбросы в атмосферу (NOx, SO2, CO2, др.).

Пыль традиционно, (особенно от печей), как загрязняющий окружающую среду фактор цементного производства, вызывает наибольшее беспокойство [4].

Производство цемента оказывает непосредственное влияние на окружающую среду [33].

Поселок Комсомольский располагается в Чам-зинском карбонатном районе, который охватывает большую часть восточной Мордовии. По преобладанию на этой территории черноземных почв можно предположить, что в прошлом здесь была широко распространена степная растительность, а выщелоченные черноземы свидетельствуют, что ранее здесь встречались плакорные дубравы. Чамзинский район характеризуется, прежде всего, своеобразной флорой Алатырского вала, где широко распространены выходы карбонатов. Поэтому во флоре представлены не только степные, но и ярко выраженные кальцефильные виды: Gypsophila altissima L., Onosma simplicissima L., Dianthus campestris Bieb., Alyssum calycinum L.,

Astragalus austriacus Jacq. На степных участках Salvia pratensis L. замещается на Salvia stepposa Schost [31].

Растительный мир Чамзинского района был исследован при выполнении диссертаций, докторской и кандидатских [2, 15, 26, 30]. Во флоре Чамзинского района зарегистрировано 734 вида сосудистых растений из 367 родов и 91 семейства [31].

Современная естественная травянистая растительность окружающих завод ландшафтов сформировалась в виде вторичных группировок, и представляет залежи разного возраста. Луговостепная залежная растительность является самым распространенным типом, в том числе и вблизи ОАО «Мордовцемент», где занимает наибольшие площади. Не исключено, что часть травянистых группировок создавалась искусственно путем посева. Однако присутствие в составе растительных сообществ большого количества коренных видов указывает на их тенденцию к восстановлению естественных фитоценозов, что и сближает их по структуре с естественной залежной растительностью. В целом растительность участков, прилегающих к заводу, представлена следующими основными типами: 1) залежи разного возраста; 2) сельскохозяйственные угодья; 3) природные лесостепные фитоценозы и искусственные лесопосадки.

Остановимся на анализе состава растительного покрова территорий, прилегающих к Мордовцементу.

В северном направлении от завода вдоль первой трансекты на протяжении 2,5 км ландшафты заняты залежным типом растительности, а уже с 3-го км земли распаханы и заняты под выращивание кукурузы.

Западная трансекта 2 от завода до 3,5 км проходит через лесной массив естественного происхождения. В самом начале и в конце трансекты размещены участки, занятые вторичными растительными группировками и частично распаханы.

Вдоль юго-западной трансекты 3 от завода до 3 км сформированы многолетние залежи, а далее размещены сельскохозяйственные угодья, где периодически высеваются однолетние культуры: Triticum aestivum L., Zea mays L. и др. После уборки сельхозкультур во второй половине лета здесь образуются растительные группировки с сорными рудеральными видами, в том числе с большим количеством Erigeron canadensis L. Начиная с 5-го км расположены пастбища.

По четвертой трансекте в пределах от 1,0 до 3,0 и на 6-м км от завода сформировались фитоценозы с преобладанием синантропных видов; на расстоянии 3,5–4,0 км от завода трансекта совпадает с лесозащитной полосой, а на расстоянии

4,5–5,5 км трансекта проходит через многолетнее естественное пастбище.

В пределах восточной (пятой) трансекты от завода и до 3 км господствуют залежные сообщества, местами с Trifolium pratense L. или с доминированием Erigeron canadensis , а дальше 3 км преобладает рудеральный фитоценоз с доминированием Bromopsis inermis (Leyss.) Holub .

В северо-восточном направлении (шестая трансекта) на участках до 3,0 км от завода господствуют молодые залежные фитоценозы, сформировавшиеся после прекращения возделывания на этих территориях сельскохозяйственных культур. Четвертая, шестая, восьмая и девятая точки этой трансекты приходятся на прирусловые леса в долине реки Нуя.

Анализ распределения угодий различного характера показывает, что земли сельскохозяйственного назначения удалены от завода на расстояние не менее 0,5–1,0 км – в восточном направлении (поле, засеянное Trifolium pratense ), на расстояние около 1,0 км – в северо-восточном направлении (поля под однолетними культурами), на расстояние 2,5 км – в северном направлении (поля под однолетними культурами), на расстояние около 3,0 км – в юго-западном направлении (поля под однолетними культурами). Сельскохозяйственные угодья, предназначенные для выпаса, приходятся на пятый и шестой километры в юго-западном и южном направлениях.

Вторичные травянистые растительные группировки (залежи) отличаются по своему видовому составу. В весенний период преобладающим видом в большинстве случаев являлась Festuca pratensis Huds. (реже – Phleum pretense L.) в сопровождении таких злаков, как Bromopsis inermis . Во второй половине лета в качестве доминирующих видов выступают Elytrigia repens (L.) Nevski, реже Calamagrostis epigeios (L.), еще реже Erige-ron canadensis . В последнем случае внутри сильно засоренных мелколепестником растительных группировок пырей ползучий является содоминирующим видом. Такие сообщества сформированы в тех местообитаниях, где усиливается влияние человека (например, по мере приближения к населенным пунктам или промышленным объектам). В конце лета (в августе) в составе многолетних залежей часто присутствуют Inula britanica L. и Rumex acetosella L.; нередко Inula britanica выступает одним из доминантов.

В большинстве случаев восстановление растительного покрова нарушенных местообитаний идет через Elytrigia repens или Calamagrostis epigeios; вейниково-разнотравные залежи пятнами встречаются на второй, третьей и четвертой трансектах, а пятая трансекта пересекает чистые ассоциации из Calamagrostis epigeios. В молодых залежах, возникших после перепахивания сельско- хозяйственных полей, были отмечены повсеместно Setaria pumila (Poer.) Roem. Et Schult., Elytrigia repens, в некоторых случаях – Erigeron canadensis. На второй и третий год в составе таких залежей появлялись Daucus carota L., Cirsium arvense (L.) Scop. s. l., Cichorium intybus L., Lactu-ca serriola L.

Среди молодых залежей встречаются клеверо-во-мелколепестниковые залежи.

Видовой состав залежной растительности сильно изменяется у дорог и лесных полос. Вблизи дорожного полотна вторичные растительные группировки засоряются синантропными видами. Здесь часто встречается Alopecurus pratensis L., Lolium perenne L, Bromus arvensis L., Dactylis glo-merata L., Lotus corniculatus L., Achillea millefolium L. s. l., Convolvulus arvensis L., Artemisia vulgaris L., а также Matricaria perforata Merat., Poten-tilla argentea L. По мере приближения к лесонасаждениям залежная растительность обогащается лесными и луговыми видами. Здесь были отмечены: Vicia cracca L., Trifolium repens L., Lathyrus pratensis L., Lathyrus sylvestris L., Geum urbanum L., Prunella vulgaris L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Potentilla argentea L., Fragaria viridis (Duch.) Weston, Galium boreale L., Lamium macu-latum (L.) L., Ajuga reptans L. Вблизи лесонасаждений увеличивалось количество Inula britanica , иногда – Rumex confertus Willd.

Пастбищные залежи характеризуются незначительным набором видов. Практически во всех случаях они включают Elytrigia repens , Trifolium arvens . В небольшом количестве к ним присоединялись Lotus corniculatus L. s. l., Cichorium intybus L., а в тех случаях, когда нагрузка на пастбища была не слишком высокой, в их составе произрастали Salvia pratensis , Plantago media L. Пастбищная растительность характеризовалась низкорослым (0,10-0,25 м) мозаичным травостоем.

Лесонасаждения в районе Мордовцемента занимают не более 20% площади изучаемой территории (радиус от завода 10 км). Они чаще всего носят характер лент и со всех сторон окружены залежными и сельскохозяйственными землями. Естественные леса тяготеют к водосборам, узкой полосой сопровождают днища балок, русла реки Нуя. По видовому составу лесонасаждения естественного и искусственного происхождения сходны. В обоих случаях наиболее часто встречаются деревья: Quercus robur L., Tilia cordata Mill., Betula pendula Roth, Fraxinus excelsior L., из кустарников – Euonymus verrucosa Scop., Lonice-ra xylosteum L.

В древесном ярусе искусственных лесополос наряду с перечисленными видами отмечены Acer platanoides L., Tilia cordata , Populus balsamifera L., Malus sylvestris (L.) Mill., Ulmus laevis Pall., а в кустарниковом, Chamaecytisus ruthenicus (Fisch.

ex Wolosz.) Klaskova, поросль и подрост всех древесных видов. Вследствие загущенности посадок травяной ярус не выражен; травянистые виды приурочены к лесной опушке, где повсеместно встречаются Geum urbanum , Lamium maculatum (L.) L., Urtica dioica L.

В лесах естественного происхождения видовой состав изменяется в зависимости от уровня залегания грунтовых вод и, соответственно, степени увлажнения почвы. На пониженных топких участках растут Alnus glutinosa (L.) Gaertn. и Populus balsamifera . При этом Alnus glutinosa располагается у самой воды. На участках, максимально удаленных от опушки леса и, по-видимому, хорошо дренируемых, состав видов богаче. Здесь встречаются Tilia cordata , Acer platanoides , Populus tremula L. Древостой в лесах находится в удовлетворительном состоянии. Подлесок лучше сохраняется по мере удаления от границы леса.

Кустарниковый ярус формируется преимущественно из подроста Tilia cordata .

Берега реки Нуя покрыты местами ивняками из Salix cinerea L. и Salix triandra L., а в пойме – насаждениями Acer platanoides . В прирусловых лесах единично встречается Corylus avellana L. Отмечено внедрение Acer negundo L. на участках, смежных с техногенными ландшафтами.

В кустарниковом ярусе распространена Rubus caesius L. Из внеярусной растительности встречается Humulus lupulus L. Он занимает светлые окна, иногда – опушки. В травяном ярусе преобладают злаки, в основном Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv., и осоки – Carex praecox Schreb. Вдоль второй трансекты зарегистрированы участки, подвергнутые раскорчевке, где идет активное лесовозобновление.

Выбросы цементного завода оказывают значительное влияние на состояние природной среды, в том числе на растения, произрастающие на территории поселка и завода.

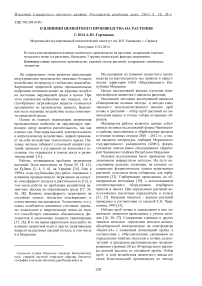

Химический состав почв. Исследовались 2 фазы проб почв - растворимая и пылевая (пыль) - по 4-ем направлениям (северо-западное, северовосточное, юго-западное, юго-восточное) (табл. 1). Анализы показали присутствие в растворимой фазе ионов солей кальция, магния, калия, натрия. Также выявлены ионы сульфата, нитрата, нитрита, ион 3-валентного железа и аммония и других химических элементов. Наибольшее загрязнение наблюдается на юго-восточном направлении – по господствующему направлению ветра.

Плотность загрязнения почв воднорастворимыми компонентами, связанными, главным образом, с аэрозольным загрязнением атмосферы, заметно меньше, чем загрязнение пылью.

Установлено значительное превышение средних показателей в содержании пыли над фоновыми показателями для многих элементов. Превы- шение содержания таких металлов как цинк, хром и ванадий объясняется их высокой концентрацией во вмещающих горных породах.

Минеральная нерастворимая фаза почв значительно перенасыщена химическими элементами.

Это объясняется распространением пыли, в том числе цементной, в высоких концентрациях от карьера, завода и побочных источников (автотранспорт и др.).

Таблица 1. Превышение средних содержаний химических элементов в пылевой фазе почв в сравнении с фоновыми показателями и ПДК почв (северо-восточное направление)

|

Химические элементы |

Среднее содержание в мг/кг |

Фоновые значения в мг/кг (6000 м) |

ПДК почв |

Превышение над фоновыми показателями (во сколько раз) |

||

|

на расстоянии от завода |

на расстоянии от завода |

|||||

|

20 м |

2000 м |

20 м |

2000 м |

|||

|

Li |

1600 |

120 |

20 |

- |

80,0 |

6 |

|

B |

1461 |

158 |

18 |

- |

80,2 |

8,7 |

|

Sc |

11,0 |

2,6 |

2 |

- |

5,5 |

1,3 |

|

Ti |

9162 |

5100 |

4975 |

5000 |

1,8 |

1,02 |

|

V |

207 |

36 |

6 |

150 |

34,5 |

6 |

|

Cr |

467 |

174 |

16 |

100 |

29,2 |

10,8 |

|

Mn |

3340 |

2100 |

980 |

1500 |

3,4 |

2,1 |

|

Co |

53,4 |

10,4 |

5 |

50 |

10,7 |

2,1 |

|

Ni |

60,2 |

27,2 |

15 |

35 |

4 |

1,8 |

|

Cu |

153,4 |

38,6 |

12 |

30 |

12,8 |

3,2 |

|

Zn |

460,2 |

219,2 |

18 |

150 |

25,5 |

12,2 |

|

Ga |

16,0 |

14,4 |

10 |

- |

1,60 |

1,44 |

|

Y |

76 |

28 |

25 |

- |

3 |

1,1 |

|

Nb |

13,4 |

7,9 |

7 |

- |

1,9 |

1,1 |

|

Mo |

1,9 |

2,8 |

2 |

5 |

5,9 |

1,4 |

|

Sn |

5,9 |

4,2 |

4 |

50 |

1,4 |

1 |

|

Pb |

260,2 |

92,2 |

15 |

32 |

17,3 |

6,1 |

Таблица 2. Ординационный анализ видов вдоль фактора воздействия (расстояния – 150, 500, 2000 м) в %

|

Виды растений |

150 м |

500 м |

2000 м |

|

Виды сквозного распространения |

|||

|

Tilia cordata Mill. |

73 |

100 |

100 |

|

Betula pendula Roth |

73 |

80 |

80 |

|

Vicia cracca L. |

70 |

66 |

46 |

|

Erigeron canadensis L. |

10 |

86 |

80 |

|

Rosa majalis Herrm. |

60 |

43 |

53 |

|

Sanguisorba officinalis L. |

56 |

56 |

46 |

|

Salix triandra L. |

50 |

30 |

13 |

|

Vicia sylvatica L. |

43 |

83 |

83 |

|

Poa trivialis L. |

40 |

43 |

36 |

|

Poa pratensis L. s. l. |

40 |

42 |

33 |

|

Potentilla argentea L. |

40 |

46 |

30 |

|

Artemisia absinthium L. |

26 |

56 |

50 |

|

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub |

23 |

40 |

43 |

|

Calamagrostis epigeios (L.) Roth |

33 |

26 |

53 |

|

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. |

16 |

53 |

20 |

|

Dianthus campestris Bieb. |

16 |

23 |

56 |

|

Gypsophila altissima L. |

10 |

43 |

26 |

|

Pinus sylvestris L. |

13 |

3 |

10 |

|

Виды сильного загрязнения |

|||

|

Melilotus albus (L.) Medik. |

26 |

- |

- |

|

Artemisia campestris L. |

25 |

- |

- |

|

Melilotus officinalis (L.) Pall. |

25 |

- |

- |

|

Taraxacum officinale Wigg. s. l. |

23 |

- |

- |

|

Tanacetum vulgare L. |

20 |

- |

- |

|

Carex hirta L. |

17 |

- |

- |

|

Matricaria perforata Merat |

15 |

- |

- |

|

Ranunculis acris L. |

16 |

- |

- |

|

Hordeum vulgare L. |

16 |

- |

- |

|

Carex acuta L. |

16 |

- |

- |

|

Geranium pratense L. |

10 |

- |

- |

|

Medicago falcatа L. |

10 |

- |

- |

|

Виды среднего и слабого загрязнения |

|||

|

Rubus saxatilis L. |

- |

56 |

40 |

|

Geranium sanguineum L. |

- |

36 |

36 |

|

Orthilia secunda (L.) House |

- |

33 |

23 |

|

Populus tremula L. |

- |

3 |

33 |

Исследованиями установлено, что площадь загрязнения территории составляет свыше 10 км2.

Техногенная аномалия в районе исследования с центром загрязнения цементным заводом распространяется на территорию п. Комсомольский, охватывая его окрестности и территорию реки Нуя. Пылевое загрязнение тянется широким шлейфом к северо-востоку.

По степени загрязнения почвенного покрова в минеральной фазе в северо-восточном направлении можно выделить 3 зоны: сильного, среднего и слабого загрязнения.

Первая зона наиболее подверженная загрязнению - зона сильного воздействия распространяется до 500 м с превышением фоновых показателей выше 20 раз.

Вторая - зона среднего воздействия до 1000 м с превышением фоновых показателей в 10-20 раз.

Третья - зона слабого воздействия определилась от 1000 до 2000 м с превышением фоновых показателей в 10 раз и ниже.

Видовой состав растительности. Описания видов для ординационного анализа проводились на контрольных участках, на расстоянии 150 м, 500 м и 2000 м от источника загрязнения (цементного завода) с учетом направления ветра. Данные были обработаны по программе «FStat».

Изменение видового состава растительности в зависимости от степени загрязнения проведено методом ординации [23]. В таблице 2 представлен фрагмент ординационного анализа основных видов. Виды упорядочены по встречаемости на определенном расстоянии от источника воздействия. Это выявило общую закономерность смены видов и пространственное воздействие цементного завода.

Ординация выявила 3 группы видов вдоль фактора загрязнения:

-

1. группа видов сквозного распространения, встречающихся в 3-х группах;

-

2. группа видов, индицирующих сильную степень загрязнения;

-

3. группа видов, показывающих среднюю и слабую степень загрязнения.

Группа видов сквозного распространения показывает доминирующее положение видов естественных лесов.

Группа видов сильного загрязнения представлена сорными ( Taraxacum officinale, Artemisia campestris, Tanacetum vulgare и др.) и сорнолуговыми видами ( Medicago falcatа L., Geranium pratense, Carex acuta, Carex hirta ). Эти виды более устойчивы к загрязнению цементной пылью и встречаются вблизи от завода (150 м).

Группа видов среднего и слабого загрязнения ( Rubus saxatilis , Orthilia secunda, Geranium san-guineum ) произрастают на расстоянии 500–2000 м от завода. Они менее устойчивы к загрязнениям от цементного завода. Здесь увеличивается частота встречаемости Populus tremula L.

Ординация видов вдоль фактора загрязнения установила, что воздействие выбросов цементного завода, запыление территории цементной пылью и избыточное накопление в растениях и почве многих химических элементов, в том числе и тяжелых металлов, привело к изменениям видового состава растительности в зоне его воздействия в радиусе до 2 км.

Таким образом, растительность окружающих цементный завод ландшафтов представлена залежами разного возраста, сельскохозяйственными угодьями, природными лесными фитоценозами и лесонасаждениями и характеризуется значительным многообразием видового состава. Очевидна сильная антропогенная нагрузка на естественную растительность вокруг ОАО «Мордовцемент».

Работа проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за счет средств мероприятия 2. «Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)» Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» на 2012-2016 гг. «Педагогические кадры для инновационной России»

Список литературы О влиянии цементного производства на растения

- Алиев Г.М. Техника пылеулавливания и отчистки промышленных газов: справочное издание. М.: Металлургия. 2001. 544 с.

- Бармин Н.А. Адвентивная флора Республики Мордовия//Автореф. дис. канд. биол. наук. М., 2000. 18 с.

- Белюченко И.С. Экологический мониторинг. Краснодар: Изд-во КубГАУ. 1998. 345 с.

- Белюченко И.С., Двоеглазов В.Н., Гукалов В.Н. Загрязнение почв тяжелыми металлами//Экол. пробл. Кубани. 2002. № 16. С. 83-107.

- Белюченко И.С. Зонирование территории Краснодарского края и особенности функционирования природных и техногенных систем//Экол. пробл. Кубани. 2003. № 20. С. 4-20.

- Белюченко И.С., Муравьев Е.И., Петренко Д.В. Влияние выбросов Белореченского химзавода на содержание стронция в окружающих ландшафтах//Тр./КубГАУ. 2007. № 2(6). С. 66-70.

- Буйволов Ю.А., Кравченко М.В., Боголюбов А.С. Методика оценки жизненного состояния леса по сосне. М.: Экосистема. 1998. 25 с.

- Гаязов Р.Г. Оценка фильтрующих материалов. М.: Экосистема. 2006. 134 с.

- Гетко Н.В., Кулагин Ю.З., Яфаев Э.М. О газопоглотительной способности хвойных//Экология хвойных. Уфа: БФАН СССР. 1978. С. 112-120.

- Глазовский Н. Ф., Злобина А.И., Учватов В.П. Химический состав снежного покрова некоторых районов Верхнеокского бассейна. Пущино: Науч. центр биол. исслед. АН СССР. 1978. 28 с.

- Горчакова А.Ю. О сезонном развитии злаков Республики Мордовия//Бот. журн. 2013. Т. 98. № 5. С. 605-621.

- Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Республике Мордовия в 2012 году/Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия; редкол.: В.Т. Шумкин, В.М. Максимкин, А.Н. Макейчев, И.А. Новиков [и др.]. Саранск, 2012. 152 с.

- Демьянов В.А., Катсинг Л.И., Ярмишко В.Т. Влияние промышленного загрязнения на радиальный прирост Larix gmelinii (Pinaceae)//Изв. РАН. Сер. биол. 1996. № 4. С. 490-494.

- Илькун Г.М. Газоустойчивость растений. Киев: Наук. Думка. 1971. 540 с.

- Кирюхин И.В. Редкие и исчезающие растения Республики Мордовия//автореф. дис. канд. биол. наук. Саранск, 2004. 22 с.

- Ковальский В.В. Геохимическая среда, микроэлементы, реакции организмов//Тр. биохим. лаборатории. М.: АН СССР, 1991. Т. 22. С. 5-23.

- Краева Е.В. Влияние промвыбросов предприятия «Мальцевский портландцемент» на устойчивость сосны//Биол. разнообразие лесных экосистем: материалы Всерос. совещ. М., 1995. С. 269-271.

- Кулагин Ю.З., Сергейчик С.А. О газоаккумулирующей функции древесных растений//Экология. 1982. № 6. С. 9-14.

- Летние практические занятия по физиологии растений. Полевая практика/под ред. М.С. Миллер. М.: Просвещение, 1973. 208 с.

- Ломоносов И.С., Макаров В.Н., Хаустов А.П. и др. Экогеохимия городов Восточной Сибири/Якутск: Ин-т мерзлотоведения СО РАН. 1993. 108 с.

- Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части России. М.: КМК. 2006. 600 с.

- Малков А.В. Современные промышленные объекты и их безопасность//Экология и промышленность России. 2001. № 3. С. 33-34.

- Миркин Б.М., Розенберг Г.С. Фитоценология: Принципы и методы. М.: Наука. 1978. 211 с.

- Мордовия: энциклопедия: в 2 т. Т. 1: А -М./гл. ред. А. И. Сухарев. Саранск: Мордов. кн. изд-во. 2003. 570 с.

- Новиков В.С., Губанов И.А. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие растения. М.: Дрофа. 2006. 415 с.

- Письмаркина Е.В. Флора городов Республики Мордовия//Автореф. дис. канд. биол. наук. Саранск, 2006. 21 с.

- Полевая геоботаника/под ред. Е.М. Лавренко, А.А. Корчагина. Т. 3. М.-Л.: Наука. 1964. 532 с.

- Полевая геоботаника/под ред. Е.М. Лавренко, А.А.Корчагина. Т. 4. М.-Л.: Наука. 1976. 320 с.

- Санитарные правила в лесах Российской Федерации. Приказ МПР РФ от 27 декабря 2005 г. № 350.Об утверждении Санитарных правил в лесах Российской Федерации (с изменениями от 5 апреля 2006 г.).

- Силаева Т.Б. Флора бассейна реки Суры (современное состояние, антропогенная трансформация и вопросы охраны)//Дис. докт. биол. наук. М. 2006. 907 с.

- Силаева Т.Б., Кирюхин И.В., Чугунов Г.Г. и др. Сосудистые растения Республики Мордовия (конспект флоры): монография. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та. 2010. 352 с.

- Скворцов А.К. Гербарий. Пособие по методике и технике. М.: Наука. 1977. С. 66-68.

- Хаустов А.П., Редина М.М. Управление природопользованием. М.: Высшая школа. 2005. 334 с.

- Челноков А.А., Плышевский С.В. К вопросу об эмиссии тяжелых металлов в атмосферу при производстве цемента//Цемент. 2000. С. 45-50.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб.: Мир и семья. 1995. 992 с.

- Шелухо В.П. Ослабление сосновых насаждений выбросами цементного производства//Изв. вузов, лес. ж. 1997. № 1-2. С. 155-118.

- Эколого-химический мониторинг урбанизированных территорий на Севере -на примере г. Сыктывкара//Коми научный центр УрО РАН: науч. докл. Вып. 354. Сыктывкар, 1995. 24 с.

- Agrawal Madhoolika, Khanam Najima Влияние эмиссий цементного завода на растительность и почвы Индия. Impact of cement factory emission on vegetation and soil//Man and ecosyst.: Proc. 8-th World clean air congr. Amsterdam, 1989. P. 53-60.

- Braun-Blanquet J. Phlanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. 3 Aufl. Wien-N.-Y.: Springer Yerlag. 1964. 865 p.

- Kopecky K., Hejny S. Nitrofilni lemova spolecenstva viceltych rostlin seve-rovychodnicha strednich Cech//Rozpr. Cs. Acad. Ved., Ser. math. nat. 1971. V. 81. N. 9. P. 1-126

- Sidorovich E.A., Kulagin Y.Z., Sergeichik S.A. Biological aspects of optima-lization of environment//Rocznik Dendrologiczny. Polska, 1981. V. 34. P.13-36.