О влиянии отсроченной электротерапии на морфометрические показатели регенерации периферического нерва

Автор: Шевцов В.И., Щудло Н.А., Меньшикова И.А., Борисова И.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2007 года.

Бесплатный доступ

С целью выявления эффектов отсроченной электростимуляции на регенерацию периферического нерва у 11 собак выполнена перерезка и эпиневральный микрохирургический шов правого седалищного нерва. У 5 собак применяли курс электростимуляции из 18 сеансов в период от 1 до 2,5 месяцев после операции (опыт), остальные -контроль. Сроки выведения из опыта - 2,5 и 12 месяцев после операции. При морфометрии полутонких срезов дистальнее уровня швов определяли объёмную плотность нейральных элементов, численную плотность мякотных волокон, измеряли их диаметры, толщину аксонов и миелиновой оболочки, показатель миелинизации (число G), изучали характер распределения мякотных волокон по диаметру и зависимость G от калибра волокон. Для двойного контроля результатов морфометрировали нервы 3 интактных собак. Вывод о стимулирующем пролонгированном влиянии отсроченной электротерапии на регенерационный аксоногенез

Нерв, регенерация, морфометрия, электростимуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/142121023

IDR: 142121023

Текст научной статьи О влиянии отсроченной электротерапии на морфометрические показатели регенерации периферического нерва

Как свидетельствует литература, в последние годы возрос интерес к экспериментальным исследованиям эффектов электротерапии на регенерацию повреждённых периферических нервов. Chen Y.S. et al. (4) моделировали резекционный дефект седалищного нерва крыс и установили, что при его чрескожной электростимуляции проксимальнее зоны дефекта аксоны в дистальном отрезке обнаруживаются только у 56 % животных (в контроле без электростимуляции у 70 %); однако в опытах с эффективной регенерацией её морфометрические показатели численность аксонов и эндоневральных сосудов в дистальном отрезке выше, чем в контроле. Применение маркёров ортоградного и ретроградного аксонного транспорта показало, что электротерапия способствует ранней инициации регенераторного ответа моторных нейронов, но не влияет на скорость роста нейритов [3]. Установлено [2], что электростимуляция вовлекает в начало реиннервационного процесса большее число мотонейронов, а также способствует ранней и упорядоченной регенерации афферентов. Большинство авторов исследует методики, применяющиеся в ближайшем послеоперационном периоде.

Цель выявление эффектов отсроченной электротерапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено на 14 взрослых беспородных собаках. Из них 11 оперированы под внутривенным комбинированным наркозом в условиях операционной: правый седалищный нерв пересекали на уровне середины бедра и сшивали с применением микрохирургической техники (инструментарий фирмы Aesculap, шовный материал фирмы Ethicon калибра 8/0 и операционный микроскоп Opton). У пяти собак (группа "опыт" Elstim) после эпиневрального шва проведена электростимуляция по методике А.А. Герасимова [1]: курс из 18 сеансов начинали через 1 месяц после операции и заканчивали через 2,5 месяца. У 6 животных не применяли терапевтических воздействий на регенераторный процесс, они составили контрольную группу (Control). Две собаки опытной группы и две собаки контрольной группы эвтаназированы через 2,5 месяца после операции, остальные -через 12 месяцев. Содержание, кормление животных, операции и сеансы электростимуляции, а также выведение из опыта осуществляли согласно приказу МЗ СССР № 775, 1977 г.

Седалищные нервы иссекали, подвергали альдегидно-осмиевой фиксации, заливали в эпоксидные смолы. Поперечные полутонкие (толщиной 1 мкм) срезы оперированных нервов дистальнее уровня швов и соответствующих участков интактных нервов получали на ультра-томах фирмы LKB (Швеция) и окрашивали по Уикли. Используя большие исследовательские микроскопы фирмы “Opton” (Германия) и аппа- ратно-программный комплекс “ДиаМорф” (Москва), оцифровывали от 30 до 80 полей зрения (увеличение 1250) и таким образом от каждой собаки получали изображения от 300 до 500 мякотных нервных волокон. Методом точечного счёта в изображениях определяли объёмную плотность нейральных элементов. Рассчитывали численную плотность мякотных волокон. Измеряли их диаметры (Dmf), толщину аксонов (Dax) и миелиновой оболочки (Lmyel), определяли соответствующие средние показатели. Учитывали также показатель миелинизации (число G), которое определяли как частное от деления диаметра осевого цилиндра на диаметр волокна. Для двойного контроля результатов опыта морфометрировали нервы 3 интактных собак. Строили гистограммы распределения мякотных волокон по диаметру (шаг 1 мкм) по данным от каждого животного и усреднённые гистограммы по каждой группе. Для статистической обработки данных использовали компьютерную программу Attestat (разработчик И.П. Гайдышев). Применяли критерии Пагуро-вой и Вилкоксона. Для изучения характера зависимости числа G от диаметра мякотных волокон использовали аппроксимационные средства Microsoft Excel-97.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Через 2,5 месяца после операции в эпинев-рии оперированных нервов большое количество коллагеновых депозитов. Внутренний эпинев-рий содержит регенерировавшие экстрафасци-кулярно нервные волокна, формирующие ми-нифасцикулы. Эпиневральные артерии и вены дилатированы.

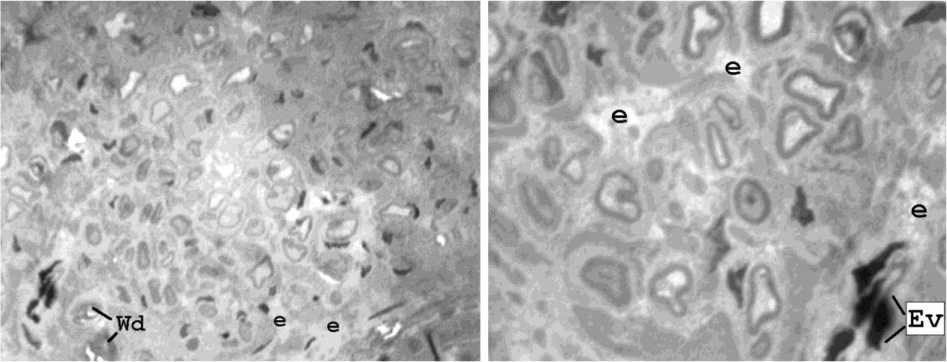

В контроле выявлены признаки резидуального эндоневрального отёка (рис. 1), гиперпла- стические процессы в периневрии, вакуолизация отдельных периневральных клеток. Для эндоневральных сосудов характерно преобладание спавшегося состояния просветов. Часто встречаются денервированные эндоневральные трубки с признаками неполной уборки продуктов распада аксонов и миелина (в среднем две в поле зрения).

Рис. 1. Поперечный срез дистального отрезка нерва собаки контрольной группы. 2,5 месяца после операции. Слева инструментальное увеличение 500 ; справа 1250 . Wd срезы эндоневральных трубок с неубранными продуктами валлеров-ской дегенерации; e локусы резидуального отёка эндоневрия; Ev эндоневральный сосуд

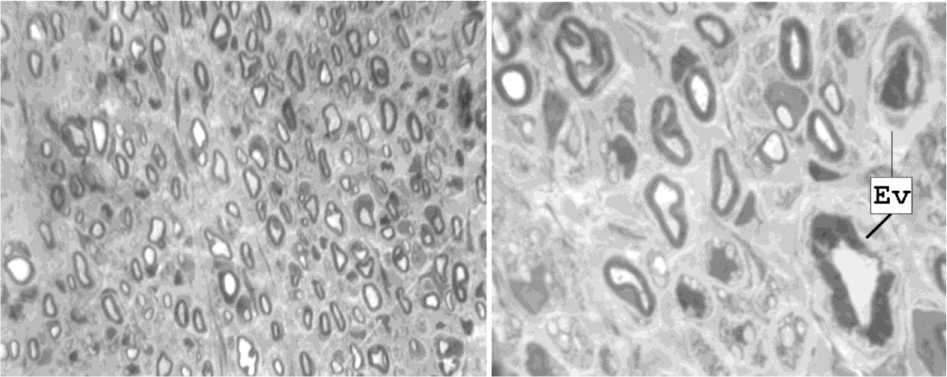

У животных опытной группы также выражена гиперплазия периневральных клеток, но вакуолей в их цитоплазме не обнаружено. Признаков эндоневрального отёка нет. Наряду со спавшимися эндоневральными сосудами регулярно встречаются дилатированные (рис. 2). Денервированные эндоневральные трубки "пустые" или с продуктами распада старых нервных волокон встречаются реже, чем в контроле (у одной собаки 1,4 в поле зрения, у другой 1 на 10 полей зрения). Количественное исследование показало, что объёмная плотность нейральных элементов в опытной группе отличается меньшей региональной вариативностью и в среднем выше, чем в контроле (63 % против 42 %). Численная плотность регенерирующих мякотных волокон превышает соответствующий показатель интактного нерва в 2-3 раза, варьируя у разных животных от 26 до 36 тыс. на 1 кв. мм (в нервах интактных собак от 10 до 14 тыс. на 1 кв. мм).

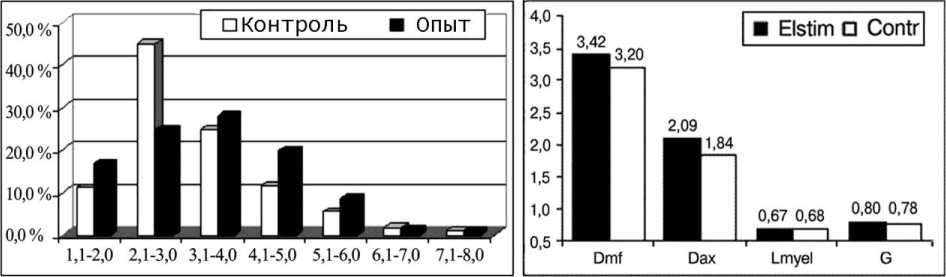

Визуальное сопоставление диаграмм распределения регенерирующих волокон по диаметру свидетельствует о более продвинутой дифференцировке мякотных волокон в опытной серии (рис. 3).

Проверка гипотезы о различиях функции распределения объединённых выборок по их центральной тенденции с помощью W-критерия Вилкоксона даёт p=0,001909. Сопоставление средних морфометрических параметров (рис. 4) свидетельствует о том, что через 2,5 месяца после операции в условиях электростимуляции миелинизирующиеся регенерирующие волокна имеют в среднем более крупные аксоны, чем в контроле (на 14 % p<0,01); но толщина миелиновой оболочки и число G сопоставимы.

Через 12 месяцев после операции объёмная плотность нейральных элементов по сравнению с предыдущим сроком увеличивается и в опыте, и в контроле. Разница между группами по этому параметру нивелируется. Численная плотность мякотных волокон превышает показатель интактного нерва не так значительно, как на предыдущем сроке. Средний диаметр аксонов регенерирующих мякотных волокон в опытной группе больше контроля на 11 %, а средняя толщина миелина на 14 %.

Рис. 2. Поперечный полутонкий срез дистального отрезка нерва в опытной группе. 2,5 месяца после операции, конец курса электротерапии. Слева инструментальное увеличение 500 ; справа 1250 . Ev эндоневральные сосуды

Рис. 4. Средние морфометрические параметры мякотных волокон у животных опытной (Elstim) и контрольной (Contr) групп. Dmf средний диаметр волокон, Dax средний диаметр аксонов, Lmyel средняя толщина их миелиновых оболочек, G среднее аксо-миелиновое отношение

Рис. 3. Усреднённые гистограммы распределения мякотных волокон по диаметру через 2,5 месяца после операции. Ось абсцисс – диаметр мякотных волокон (мкм), ось ординат – процентная доля

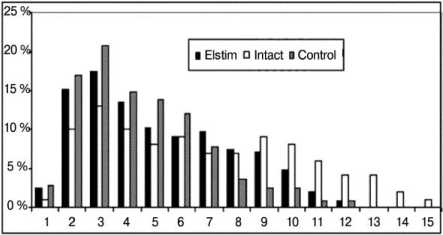

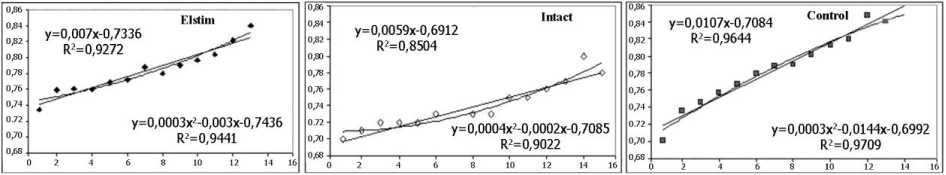

При сравнении центров эмпирических распределений мякотных волокон по диаметру с помощью W-критерия Вилкоксона различия между группами и отличие каждой группы от интактного нерва достоверны (p<0,001). Визуальное сравнение гистограмм распределения (рис. 5) позволяет убедиться, что вариативность нервных волокон у экспериментальных животных меньше, чем у интактных. У интактных особей распределение мякотных волокон по диаметру имеет отчётливую бимодальность: первая мода находится в диапазоне 3-4 мкм, вторая – 8-10 мкм. У некоторых интактных собак в диапазоне 6-7 мкм определяется небольшой третий пик. Судя по форме усреднённых гистограмм, тенденция к восстановлению бимодальности распределения выражена в опыте, но не в контроле. Бимодальное распределение мякотных волокон по диаметру, характерное для интактного нерва, а также их асимметричное распределение на отдалённом сроке регенерации является показанием для раздельного анализа фракции мелких (≤ 5 мкм в диаметре) и крупных (более 5 мкм в диаметре) проводников. Его результаты приведены в таблице 1. Абсолютные морфометрические параметры мелких волокон в опыте и контроле практически одинаковы, в то время как крупные волокна по усреднённым показателям являются более зрелыми в условиях электростимуляции (уровень статистической значимости 0,01), однако ни один из показателей не достигает значения интактного нерва. Следует также отметить, что средние диаметры аксонов мелких волокон у эксперимен- тальных животных превышают соответствующий интактный показатель, в то время как остальные абсолютные показатели ниже. Относительный показатель (число G) указывает на то, что мелкие волокна имеют относительно более толстую миелиновую оболочку в контроле, а крупные в опыте, но по сравнению с интактным нервом степень миелинизации недостаточна в обеих группах. Последнее наглядно подтверждается отличием в расположении графиков зависимости числа G от диаметра мякотных волокон относительно оси ординат в интактной и экспериментальных группах (рис. 6). Следует также отметить, что форма эмпирической кривой и очертание двухстепенного тренда (вогнутое, а не выпуклое), а также значения коэффициентов детерминации линейного и степенного трендов в опыте ближе к соответствующим характеристикам интактного нерва, чем в контроле.

Рис. 5. Усреднённые гистограммы распределения мякотных волокон по диаметру. Ось абсцисс размерный класс, ось ординат частота каждого класса в объёме выборки: Elstim n=1404, Intact n=1466, Сontrol n=1506

Таблица 1

Средние морфометрические характеристики мелких и крупных миелинизированных волокон седалищного нерва экспериментальных и интактных собак

|

Параметры размерный диа-пазон/группа |

Dmf |

Dax |

Lmyel |

G |

||||

|

≤ 5 mkm |

> 5 mkm |

≤ 5 mkm |

> 5 mkm |

≤ 5 mkm |

> 5 mkm |

≤ 5 mkm |

> 5 mkm |

|

|

Elstim |

3,44±0,03 |

7,97*±0,07 |

1,71±0,02 |

4,48 * ±0,05 |

0,85±0,01 |

1,76*±0,02 |

0,750 * ±0,002 |

0,776*±0,001 |

|

Control |

3,45±0,03 |

7,27±0,08 |

1,70±0,02 |

4,21±0,02 |

0,88±0,01 |

1,53±0,01 |

0,743±0,001 |

0,784±0,001 |

|

Intact |

3,51±0,04 |

9,38±0,04 |

1,55±0,02 |

4,63±0,06 |

0,98±0,01 |

2,38±0,02 |

0,719±0,002 |

0,740±0,001 |

Рис. 6. Графики зависимости аксо-миелинового отношения (числа G) от диаметра мякотных волокон. Ось абсцисс раз мерный класс мякотных волокон, ось ординат значение G

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате исследований установлено, что при перерезке седалищного нерва у собак вплоть до 2,5 месяцев после операции выражены признаки эндоневральных циркуляционных рас- стройств, если никаких воздействий на процесс регенерации, кроме механического сопоставления концов нерва при восстановительной операции, не применяется. Известно, что эндоневраль- ный отёк неизбежно сопутствует посттравматическому воспалению и валлеровской дегенерации; его роль в восстановительных процессах неоднозначна. Положительным моментом является поступление из кровотока в эндоневрий промоторов аксонального роста в частности, молекул клеточной адгезии в растворимой форме например, фибронектина [6]. В то же время увеличение концентрации протеинов, создающих повышенное онкотическое давление, затрудняет разрешение отёчного синдрома. Нарушение циркуляции жидкости в субпериневральном пространстве, сообщающемся с подоболочечными пространствами мозга [5], приводит к замедлению кровотока по эндоневральным артериям, на что указывает спавшееся состояние их просветов у контрольных животных. В этих условиях аксонный транспорт неизбежно нарушается как опосредованно (через циркуляторную гипоксию), так и гидродинамически. В опытах с элекстро-стимуляцией через 2,5 месяца после операции регистрируется более высокая объёмная плотность нейральных элементов в дистальном отрезке нерва, сдвиг моды распределения мякотных волокон по диаметру вправо и больший средний диаметр их аксонов. Один из очевидных механизмов этих положительных эффектов ускоренное по сравнению с контролем завершение валлеровской дегенерации, разрешение субпериневрального и эндоневрального отёка и активизация эндоневрального кровотока, обеспечивающего кислородом и нутриентами антероградный аксонный транспорт в регенерирующих отпрысках. Положительное влияние электростимуляции на аксоногенез на раннем этапе регенерации (в период от 1 до 2,5 месяцев после операции) создаёт предпосылки для более эффективного восстановления всех (в том числе показателей миелинизации) морфометрических параметров крупных (двигательных и проприоцептивных) мякотных проводников в отдалённый период, о чём свидетельствуют результаты исследования через 12 месяцев после операции.

Сопоставление экспериментальных данных с соответствующими параметрами интактного нерва свидетельствуют не только о недостаточном восстановлении морфо-функциональных свойств нервных проводников. Повышенные по сравнению с нормой средние диаметры аксонов во фракции мелких волокон, отмеченные через год после операции, указывают на незавершённость перестроечных процессов как в контроле, так и в опыте. По-видимому, некоторой части проводников этой фракции ещё предстоит перекалибровка: в ходе дальнейшей миелинизации они должны будут перейти в размерный диапазон крупных волокон.

ВЫВОДЫ

-

1. Отсроченная электротерапия после первичного шва пересечённого седалищного нерва собак оказывает стимулирующее пролонгированное влияние на регенерационный аксоногенез: оно отчётливо определяется к концу курса лечения и через 9,5 месяцев после его прекращения, причём в отдалённый период указанный эффект сопровождается достоверно более интенсивной миелинизацией, чем в контроле.

-

2. На основании выполненного исследования можно предположить, что существуют различные механизмы реализации обозначенных эффектов: одни влияют на системы эндоневральной циркуляции, другие - на клеточные тела нейронов и гли-

- альные элементы, модулируя их структурнофункциональную активность в процессе де- и реиннервации.

-

3. Применённая методика стимуляции обеспечивает более эффективное восстановление комплекса морфометрических характеристик, детерминирующих функцию проводимости по нерву, по сравнению с контролем, однако их отличие от нормы даже через год после операции актуализирует дальнейшее изучение вопроса об оптимальных способах и режимах воздействия электрического тока, в том числе в эксперименте на животных с применением прецизионных методов количественной и аналитической морфологии.