О вооруженных столкновениях мезолитического населения на Севере Восточной Европы

Автор: Ошибкина С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 231, 2013 года.

Бесплатный доступ

На севере Европейской России при переходе от плейстоцена к голоцене выделяются отдельные западные и восточные регионы, демонстрирующие характерные черты, определяемые природной средой и различиями в материальной культуре. Западный регион был урегулирован кавказским населением. В конце мезолита появились крупные кладбища (Олений Остров на Онежском озере). В Восточном регионе уральских предгорьях до сих пор не зафиксированы могильники. Вполне возможно, что во время миграций произошли вооруженные столкновения, хотя и редкие. Прямые свидетельства таких столкновений были отмечены в следах ран, понесенных покойным в захоронениях, найденных на кладбищах Восточного Онежского региона. Находки качественных предметов вооружения в поселениях и захоронениях западного региона, особенно в зоне контакта, можно рассматривать как прямое свидетельство таких столкновений. В конце мезолита, при переходе от Бореалиса к Атлантическому периоду, несколько групп населения двинулись на запад. В то же время в поздних захоронениях на кладбище Олений Остров появились отдельные представители монголоидных и смешанных антропологических типов, что указывает на то, что контакты происходили между группами разного происхождения.

Европейский север России, освоение, мезолит, адаптация, охотники-собиратели, природная среда, миграции, материальная культура, контакты, приуралье

Короткий адрес: https://sciup.org/14328564

IDR: 14328564

Текст научной статьи О вооруженных столкновениях мезолитического населения на Севере Восточной Европы

Принято считать, что в эпоху мезолита (10–8 тыс. л. н.) население обитаемых регионов земли количественно не слишком увеличилось в сравнении с верхним палеолитом, когда всего на планете насчитывалось от 3 до 9 млн человек ( Шнирельман , 1986. С. 432). При подсчете численности древнего населения исследователи обычно опираются на данные археологии и палеоантропологии, также по возможности привлекают этнографические сопоставления. Понятно, что результаты подсчетов гипотетичны. Тем не менее, не вызывает сомнения то, что в палеолите и мезолите плотность заселения большинства регионов земли была невелика, что предполагает отсутствие каких-либо контактов и, тем более, военных столкновений древних популяций. Однако примеры подобных событий в среде охотников-собирателей эпохи мезолита известны.

В начале голоцена в Восточной Европе происходили существенные изменения климата и общей природной обстановки в результате повсеместного отступления материковых ледников, продвижения на север лесов, определенных изменений в очертании морских и озерных побережий, также изменения направления и стока рек. В лесной зоне Восточной Европы в дриасе 3 и пребореале началось активное освоение человеком новых северных территорий, ставших пригодными для обитания, ранее не заселенных и особенно богатых природными ресурсами. Миграционные процессы эпохи мезолита были медленными, могли иметь возвратное движение, что определялось освоением незнакомых видов флоры и фауны, распространенных на новых землях (Oshibkina, 2008). На севере Европы в некоторых экологических нишах уже в начале мезолита, на протяжении пребореала и в начале бореала, возникали этнокультурные образования, известные как археологические культуры. Некоторые из них существовали на протяжении всей эпохи мезолита, вплоть до начала атлантического периода. В течение длительного времени эти древние популяции охотников-собирателей поддерживали принятые в их среде традиции духовной и материальной культуры. При этом происходило естественное изменение образа жизни и развитие материальной культуры, ее трансформация, связанная с адаптацией к меняющейся природной среде и иным обстоятельствам жизни, что особенно отражалось на составе и качестве вооружения.

Заселение лесной и затем тундровой зон севера Восточной Европы, прежде занятых ледниками, происходило впервые, поэтому этот процесс особенно привлекал внимание исследователей. В 1950-е гг. среди исследователей сложилось мнение о притоке монголоидного населения из Зауралья или Сибири. Как показали исследования последних десятилетий, картина освоения северных территорий была сложнее, основные потоки населения могли идти в разные периоды мезолита и позднее неолита с разных территорий, что могло естественно приводить к столкновению отдельных популяций. Однако впервые в начале мезолита западные и южные территории региона были освоены европеоидным населением, продвинувшимся сюда с юга и юго-запада, что установлено на основании археологических памятников и антропологических материалов из Оленеостровского и других могильников. Не исключено, что в бассейне Печоры в это время еще могли сохраняться потомки палеолитических охотников на мамонтовую фауну, проникавшие сюда еще в верхнем палеолите. В среднем мезолите восточные районы осваивали охотники-собиратели, проникавшие на европейский Север из Приуралья. Постепенное движение или миграция мезолитических охотников-собирателей имела общее направление преимущественно на северо-запад ( Carpelan , 1999).

В результате на севере Восточной Европы образовались два обширных региона, западный и восточный, от Сухонского палеоозера до Приуралья. Для этих двух природных областей характерны определенные различия в климате, более суровом и континентальном на востоке, в природном окружении человека и способах его охоты и в целом жизнеобеспечения. Согласно современным данным, мезолитическое население на востоке, в бассейнах больших рек, было более мобильным, основным занятием человека здесь стала охота. В западном регионе уже существовали не только одни временные промысловые стоянки, но также постоянные поселения в окружении сезонных и промысловых стоянок ( Ошиб-кина , 1983. С. 167). Кроме охоты на лесных животных, здесь существенную роль играли рыболовство и собирательство. Разграничение названных регионов по данным археологии достаточно отчетливое. Отмечается также проникновение на запад охотников-собирателей из восточных регионов, особенно активное в конце мезолита. Вероятнее всего, на границе двух миров могли происходить не только мирные контакты, возникали и военные столкновения.

Проникновение на новые земли, даже медленные миграции в форме, предполагающей периодические возвратные переселения по типу fission – fusion (деление – объединение) ( Сукерник, Кроуфорд , 1984. С. 92–95), могло приводить к контактам групп охотников-собирателей, а в определенных обстоятельствах – к вооруженным столкновениям. Подобные стороны жизни древнего населения могут быть реконструированы, с известной степенью достоверности, по могильникам и погребальным обрядам, по следам ранений обитателей, если они установлены, по степени вооруженности населения.

На Русской равнине и на севере Восточной Европы в настоящее время известны и исследованы несколько могильников или погребальных комплексов раннего мезолита с небольшим числом погребений. К ним относятся такие памятники, как Спигинас (Spiginas) в Литве ( Butrimas , 1989), Минино 2 в Подмосковье ( Сорокин , 2011), Минино I и II около Кубенского оз. в Вологодской обл. ( Суворов, Бужилова , 2004. С. 41), Песчаница и Попово у оз. Лача в Архангельской обл. ( Ошибкина , 2007). Перечисленные памятники состоят из отдельных погребений, иногда из небольшого числа могил. Только в конце мезолита и на рубеже мезолита – неолита появляются огромные некрополи, такие как Олене-островский из 177 захоронений на острове Онежского оз. ( Гурина , 1956) или Звейниеки в Латвии, где насчитывается более 300 погребений, среди которых более всего захоронений эпохи неолита ( Zagorskis , 1987; Larsson , 2013). Известны также три мезолитических Волошско-Васильевских могильника в Среднем Поднепровье, где в костях нескольких скелетов обнаружены наконечники стрел и копий ( Телегин , 1985. С. 85). Возникновение на территории Восточной Европы больших некрополей указывает на то, что шел общий процесс консолидации мезолитического населения и формирования определенных этнокультурных общностей. На большинстве памятников мезолита обычно не фиксируются останки погребенных со следами повреждений, полученных в вооруженных стычках.

Представляют интерес открытые сравнительно недавно в Восточном При-онежье могильники, где в нескольких случаях обнаружены отчетливые повреждения скелетных останков костяным и кремневым оружием. На рубеже пре-бореала – бореала в Восточном Прионежье возникла культура веретье, население которой занимало окраину западного региона и существовало на рубеже между западной и восточной территориями, где обитали разные по образу жизни группы мезолитического населения. В ареале культуры веретье находится могильник в местности Попово, датированный серией 14С дат первой половиной бореала, и могильный комплекс Песчаница с датой 9890 ± 120 (ГИН 4858), или 9500–9010 Cal ( Зайцева, Тимофеев и др. , 1997. С. 122). Антропологические исследования показали, что представленное здесь население состояло из архаичных европеоидов, аналогичных по типу европеоидной группе Оленеостровского могильника ( Гохман , 1984; Беневоленская , 1990). По составу инвентаря, найденного непосредственно в погребениях, могильник Попово относится к группе поселений и стоянок культуры веретье, расположенных поблизости, но на другом берегу реки. Иначе говоря, могильник расположен «за водой», примерно так же, как Оленеостровский некрополь.

Прямыми свидетельствами участия населения культуры веретье в вооруженных столкновениях являются повреждения, зафиксированные на скелетах

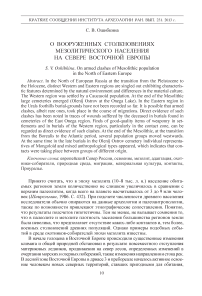

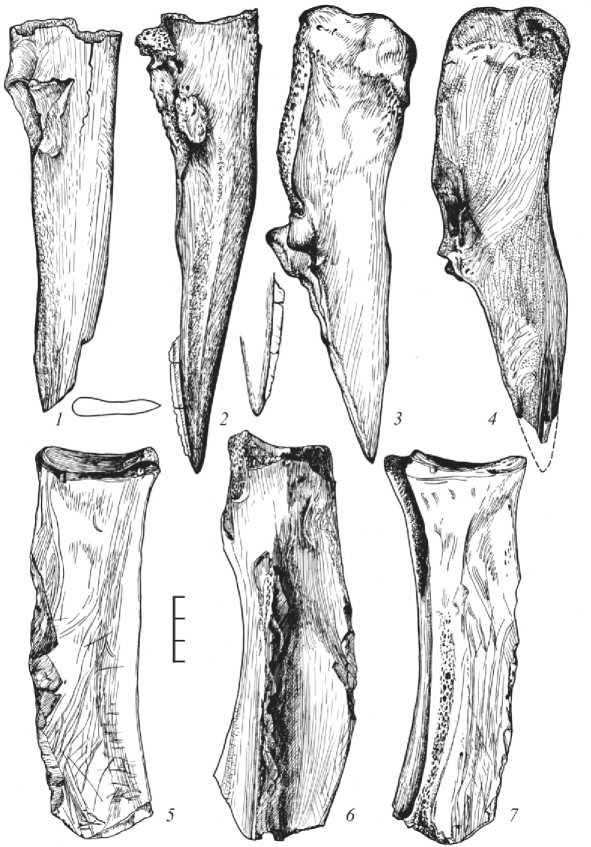

Рис. 1. Могильник Попово, погребение VIII

в погребениях в Песчанице и Попово. В погребении IV могильника Попово (женщина 50–60 лет) в глубине грудного отдела и под ключицей погребенной остался острый обломок костяного кинжала. Такие кинжалы, сделанные из расщепленных длинных костей или распрямленных ребер лося, в большом количестве найдены на поселениях культуры веретье.

В погребении VIII (мужчина примерно 20 лет) в тазовом отделе скелета обнаружен короткий обломок кремневой пластины – часть лезвия составного оружия с костяной основой и пластинами-вставками. Вся тазовая часть скелета была обернута широким поясом с нашитыми подвесками из зубов и подъязычных костей лося, общим числом 77 экземпляров (рис. 1). Таким образом установлено, что для этого пояса использованы кости не менее чем 29–30 особей. Все погребение и кремневая пластина были покрыты густым слоем красной охры. Пояс с нашивками сохранился и под скелетом. Это позволяет утверждать, что попадание кремневой пластины не было случайным. Молодой охотник был ранен, скорее всего, в военном столкновении и по- гребен с почестями. У его ног, в небольшой яме, обнаружены кости журавля, которого, наравне с лебедем, древние почитали как солнечную птицу. Над головой скелета, в песчаной засыпке могилы, лежала круглая костяная подвеска с зубчатым краем – вероятно, тоже солнечный символ. Погребальный ритуал, совершенный в сложной форме, показывает особое отношение соплеменников к погибшему (Ошибкина, 2006. С. 88).

В сложном могильном комплексе Песчаница были найдены остатки скелета и череп мужчины из разрушенной современным карьером могилы, а также отдельное захоронение длинных костей ног без ступней, со следами дефлешин-га (намеренного отчленения мягких тканей) ( Суворов, Бужилова , 2004. С. 51), связывания в пачку и засыпки охрой. Череп мужчины 40–42 лет отличался определенным архаизмом ( Мамонова , 1995; Герасимова, Пежемский , 2005). На левой скуле погребенного индивида обнаружено повреждение костной ткани, нанесенное тупым орудием и не залечившееся при жизни ( Звягин, Куликов , 2005). Подобное повреждение могло быть получено при вооруженном столкновении, что и привело человека со временем к гибели.

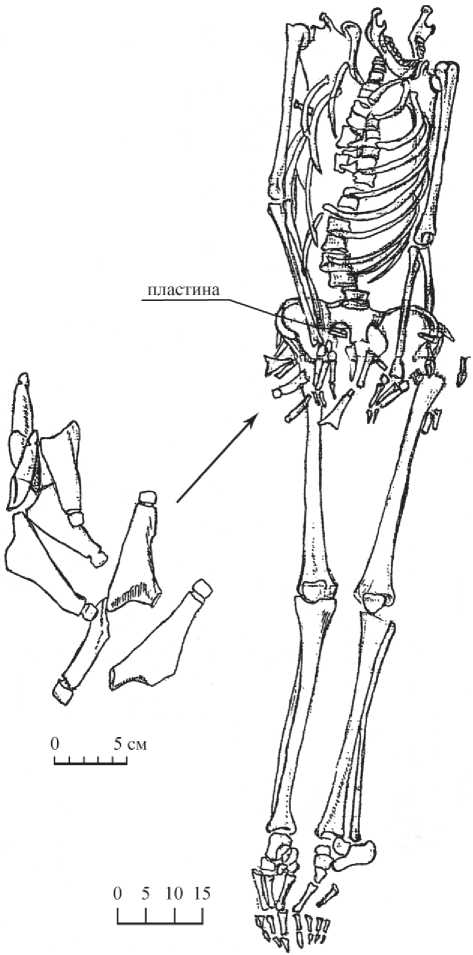

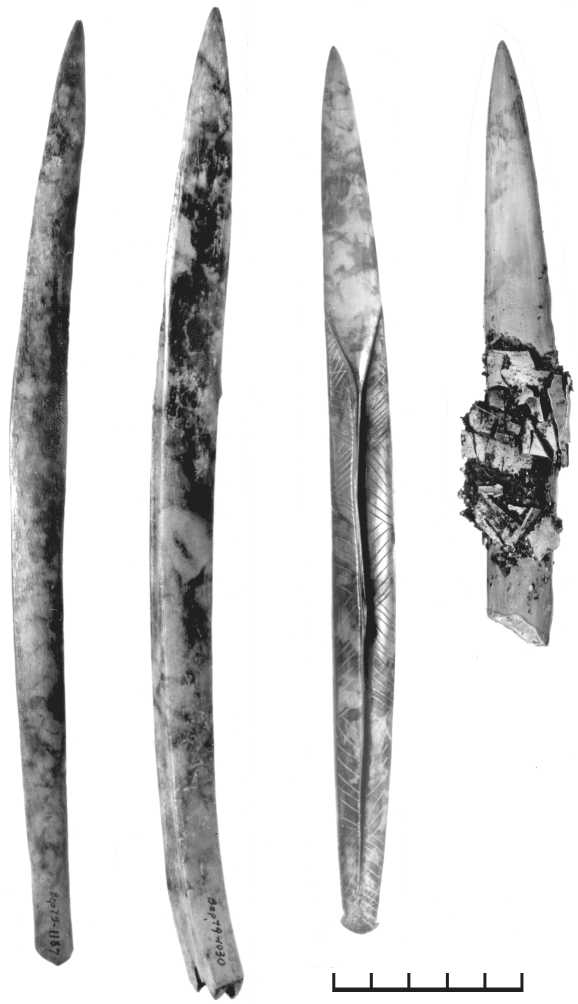

Кроме прямых свидетельств вероятных вооруженных столкновений мезолитического населения, существуют и косвенные показатели, а именно множество оружия на поселениях культуры веретье и совершенные формы этого вооружения – функционального, прекрасно обработанного, снабженного кремневыми лезвиями и украшенного орнаментом, нередко имеющего личные метки. Охотники-собиратели использовали луки, копья и дротики, стрелы целые и составного типа, найдены древки стрел с оперением и без него, кинжалы из кости и рога с кремневыми лезвиями или без них. При этом охотничье вооружение достаточно хорошо отличается от боевого оружия.

Деревянные луки простой формы, с круглым или овальным сечением, с вырезанными по концам кольцевыми канавками для привязывания тетивы, найдены на поселении Веретье 1 и стоянке Нижнее Веретье. От размеров и устройства лука зависело его назначение. В свое время в Нижнем Веретье был найдены фрагмент лука и почти целый лук длиной 65 см, при сечении 1,7 см в середине. По мнению М.Е. Фосс, оружие таких малых размеров предназначалось для охоты в условиях густых лесов и зарослей – по аналогии с луками коренных жителей африканских джунглей, например бушменов ( Фосс , 1941. С. 35). При раскопках поселения Веретье 1 найдено 11 луков, один почти целый, длиной 102 см (рис. 2). Луки могли достигать и больших размеров, до 150–160 см. Они сделаны из сосны, ели, березы и ольхи. Прослежено устройство выемки для руки, выстроганной кремневым лезвием, и оформление концов лука канавкой для привязывания тетивы ( Ошибкина , 1997. С. 105). Таким лукам соответствовали размеры стрел (длиной до 65 см). Установлено также, что рост охотников, которые могли использовать подобное оружие, составлял не менее 174–175 см, возможно больше ( Герасимова, Пежемский , 2005. С. 25). Как следует из палинологических исследований, озерный край, где обитали охотники-собиратели культуры веретье, представлял собою бореальный пейзаж, состоявший из смешанных сосновых и березовых лесов с луговыми и свободными от сплошной растительности участками, иными словами, отличался от густых джунглей. Однако маленькие луки представляют интерес, поскольку, скорее всего, они принадлежали детям или подросткам, являясь обучающими видами оружия. К этой категории деревянных изделий принадлежат маленькие топоры с роговыми лезвиями (длиной до 14 см) и множество маленьких древков и наконечников стрел простой игловидной и биконической формы.

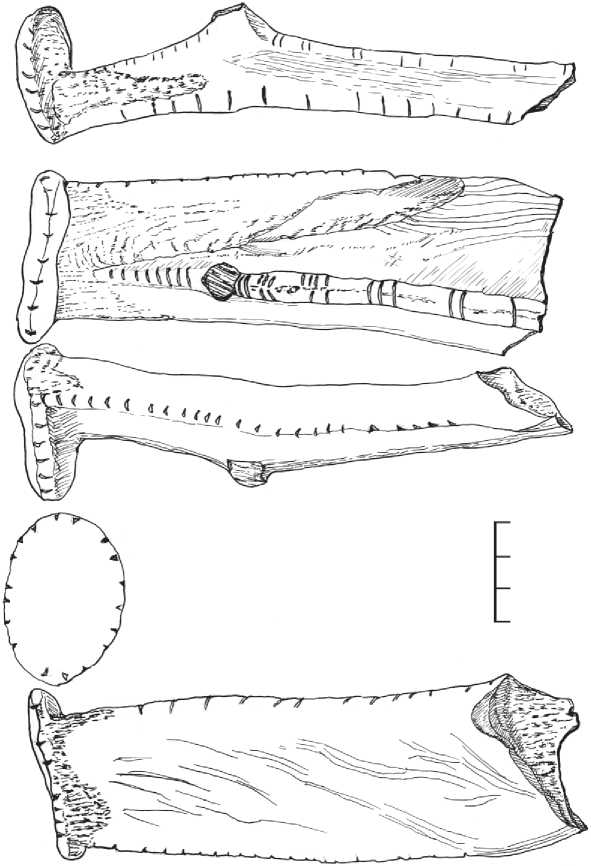

Рис. 2. Поселение Веретье 1. Деревянные изделия (таблица составлена О.В. Лозовской)

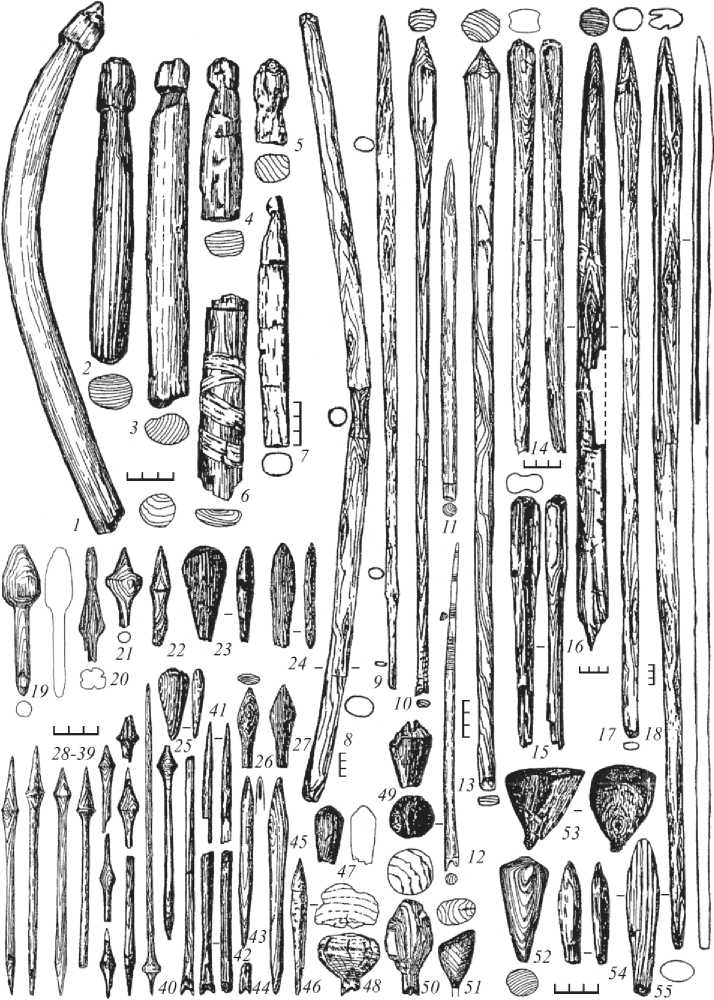

Рис. 3. Наконечники стрел с поселения Веретье 1. Кость

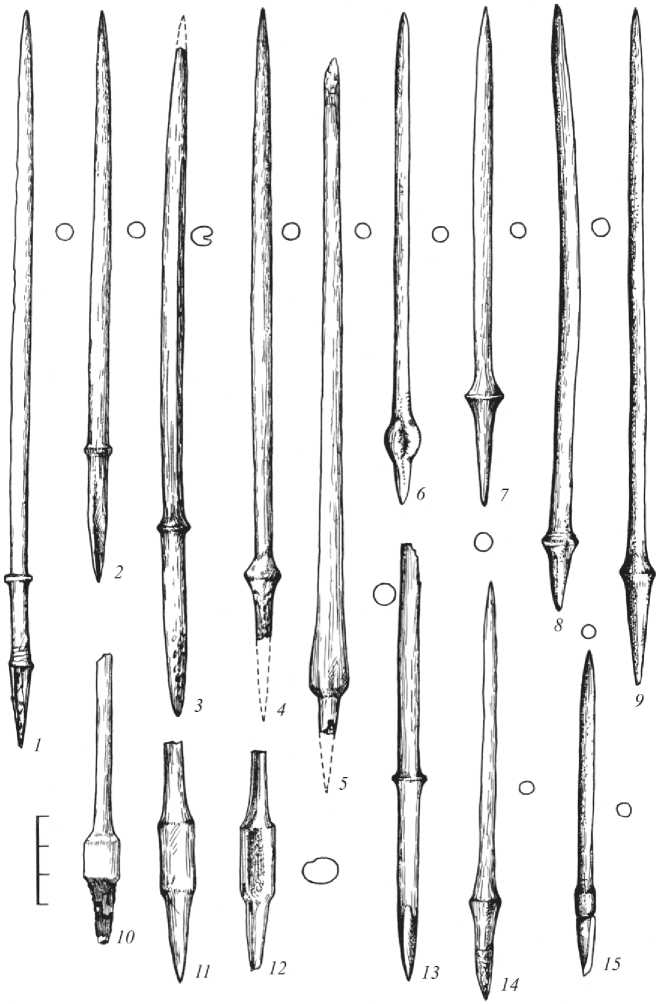

Рис. 4. Веретье 1. Кинжалы из локтевой кости лося

Костяные наконечники стрел в Веретье 1 представлены серией из 198 экземпляров, не считая обломков. Выделено 14 типов наконечников, среди них примерно 30% выполнены особенно тщательно, имеют большие размеры (длина более 30 см), отличаются длинным острием и предназначались для оснащения боевого оружия, иными словами, для военных столкновений (рис. 3). Дополнительным аргументом в пользу такого вывода является тот факт, что многочисленные деревянные наконечники представлены только формами, предназначенными для охоты.

Рис. 5. Веретье 1. Кинжал с орнаментом

Копья и дротики из дерева могли иметь разное назначение. Обращает на себя внимание такой факт, как оснащение деревянных копий полоской кремневых лезвий на боевом конце, что предполагает применение на охоте, как и в других целях.

Представлены костяные и роговые кинжалы разных типов с сохранившимися в односторонних или двусторонних пазах лезвиями из кремневых пластин, многие украшены орнаментом или имеют личные метки. Представляют интерес изделия из локтевой кости лося, сохраняющие природную форму, с ко-

Рис. 6. Веретье 1. Кинжалы из выпрямленных ребер лося ротким боевым концом, хорошо полированные, часто с орнаментом (рис. 4; 5). Длинные кинжалы, изготовленные из выпрямленных ребер лося, отшлифованы, и даже полированы, обычно только на острие, в остальном сохраняя естественную поверхность кости, что позволяло держать оружие в руке более уверенно (рис. 6). Некоторые кинжалы имели обмотку рукояти из берестяной полоски, возможно также, из кожаной ленты. Подобные орудия, правда, менее тщательно обработанные, найдены на других стоянках культуры веретье. Так же делали кинжалы из кремня. Представляет интерес короткий кинжал из целой кремневой пластины, обработанный ретушью по краям и у острия, рукоять которого на 2/3 длины была обмотана берестяной лентой (Ошибкина, 1983. Рис. 19). Вероятно, подобные орудия также могли служить боевым оружием. Показательно, что в детском погребении VII могильника Попово найден небольшой кинжал из выпрямленного ребра животного с характерной берестяной обмоткой рукояти на 2/3 длины. Он лежал около правой кисти ребенка 7–9 лет.

Изделия из камня, кости и дерева, широко представленные на поселениях, стоянках и в погребениях культуры веретье, не имеют аналогий в инвентаре стоянок мезолита соседних восточных территорий. Аналогии известны на памятниках мезолита Восточной Прибалтики и далее – на стоянках вблизи северных побережий Германии и Дании. Население культуры веретье, по определению антропологов, было европеоидным. На рубеже пребореала и бореала оно перемещалось вдоль побережий бореального Анцилового озера и на востоке могло вступать в контакты или вооруженные столкновения с охотниками-собирателями восточного региона. В результате в завершающем периоде мезолита в известном Оленеостровском некрополе оказались представлены не только европеоиды, абсолютно аналогичные населению культуры веретье, но также особый антропологический тип, который рассматривают как результат восточного влияния и называют монголоидным или лапоноидным.

Список литературы О вооруженных столкновениях мезолитического населения на Севере Восточной Европы

- Беневоленская Ю.Д., 1990. Расовый и микроэволюционный аспекты краниологии древнего населения северо-восточной Европы//Балты, славяне, прибалтийские финны. Этногенетические процессы: Сб. ст./Отв. ред. и авт. предисл. РЯ. Денисова. Рига.: Зинатне. С. 230-262. Герасимова М.М., Пежемский Д.В., 2005. Мезолитический человек из Песчаницы: Комплексный антропологический анализ. М.: Оргсервис-2000. 125 с.

- Гохман И.И., 1984. Новые палеоантропологические находки эпохи мезолита в Каргополье//Проблемы антропологии древнего и современного населения Севера Евразии: Сб. ст. Л.: Наука. С. 6-27. Гурина Н.Н., 1956. Оленеостровский могильник. М.: Наука. 431 с. (МИА. № 47).

- Зайцева Г.И., Тимофеев В.И., Загорска И., Ковалюх Н.Н., 1997. Радиоуглеродные даты памятников мезолита Восточной Европы//Радиоуглерод и археология: Ежегодник радиоуглеродной лаборатории/Ред. ГИ. Зайцева. Вып. 2. СПб.: Теза. С. 117-127.

- Звягин В.Н., Куликов А.Ю., 2005. Рентгенологическое и химическое исследование костных останков, обнаруженных в местности Песчаница//Герасимова М.М., Пежемский Д.В. Мезолитический человек из Песчаницы: Комплексный антропологический анализ. М.: Оргсервис-2000. С. 123-125.

- Мамонова Н.Н., 1995. Палеоантропологические материалы мезолита северных регионов России (предварительное сообщение)//Вопросы антропологии. Вып. 88. С. 117-125.

- Ошибкина С.В., 1983. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья. М.: Наука. 295 с.

- Ошибкина С.В., 1997. Веретье 1: Поселение эпохи мезолита на Севере Восточной Европы. М.: Наука. 205 с.

- Ошибкина С.В., 2006. Мезолит Восточного Прионежья. Культура Веретье. М.: ИА РАН. 223 с.

- Ошибкина С.В., 2007. Могильники и погребальные комплексы эпохи мезолита в лесной зоне Восточной Европы//РА. № 1. С. 36-48.

- Сорокин А.Н., 2011. Стоянка и могильник Минино 2 в Подмосковье. М.: ИА РАН. 264 с.

- Суворов А.В., Бужилова А.П., 2004. Неординарные погребальные комплексы каменного века у д. Минино на Кубенском озере//OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии: Сб. ст. Вып. 3. С. 41-54.

- Сукерник Р.И., Кроуфорд М., 1984. Популяционная генетика и первоначальное заселение Америки//Природа. № 4. С. 90-95.

- Телегин Д.Я., 1985. Палеолит и мезолит//Археология Украинской ССР/Ред. И.И. Артеменко и др. Т. 1: Первобытная археология/Отв. ред. Д.Я. Телегин. Киев: Наукова думка. С. 83-109.

- Фосс М.Е., 1941. Стоянка Веретье//Работы археологических экспедиций: Сб. ст. Т. 1/Под ред. Д.Н. Эдинга. М.: Гос. ист. музей. С. 21-70. (Тр. ГИМ. Вып. XII.)

- Шнирельман В.А., 1986. Демографические и этнокультурные процессы эпохи первобытной родовой общины//История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины/Отв. ред. Ю.В. Бромлей. М.: Наука. С. 427-490.

- Butrimas A., 1989. Mesolithic graves from Spiginas, Lithuania//Mesolithic Miscellany. Wisconsin: University of Wisconsin Press. Vol. 10. № 2. Р. 10, 11.

- Carpelan С., 1999. On the Postglacial Colonisation of the Eastern Fennoscandia//Dig it All: Papers Dedicated to Ari Siiriäinen. Helsinki: The Finnish Antiquarian Society and The Archaeological Society of Finland. P. 151-171.

- Larsson L., 2013. A double grave with amber and bone adornments at Zvejnieki in Northern Latvia//Archaeologia Baltica. Riga: Zinatne. P. 80-89.

- Oshibkina S.V., 2008. Hunting strategy of the population on the North of Eastern Europe during the early Holocene//Man -Millennia -Environment: Studies in Honour of R. Schild. Warsaw: Letter Quality. P. 113-121.

- Zagorskis F., 1987. Zvejnieku akmens laikmeta kapulauks. Riga: Zinatne. 133 lpp.