О возможности использования в селекции гречихи показателей фотосинтетической деятельности растений

Автор: Амелин А.В., Фесенко А.Н., Заикин В.В., Чекалин Е.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3 (96), 2022 года.

Бесплатный доступ

Как известно, фотосинтез растений обеспечивает накопление сухих веществ около 95%. При этом его возможности используются меньше чем наполовину, поскольку КПД использования ФАР посевами сельскохозяйственных культур обычно находится в пределах 0,9-1,5%. Учитывая данное обстоятельство, активизацию фотосинтетической деятельности растений, очевидно, можно считать одним из перспективных путей дальнейшего повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Данная задача является актуальной и для селекции гречихи, являющейся одной из востребованных продовольственных культур. В связи с этим цель исследований состояла в изучении возможности использования в селекции гречихи показателей фотосинтетической деятельности на основе их взаимосвязи с хозяйственно-полезными признаками. Объектами исследований являлись 11 сортообразцов гречихи. Результаты проведенного корреляционного анализа показали, что на формирование урожайности сортами гречихи в значительной степени влияют структурно-функциональные показатели фотосинтетической деятельности растений. Наибольшая связь урожайности сорта была отмечена с площадью листьев (r=0,71), эффективностью использования воды (r=0,68), фотосинтетическим потенциалом (r=0,66) и интенсивностью фотосинтеза (r=0,35). Примерно аналогичный характер взаимосвязи был выявлен и между уборочным индексом и фотосинтетическими показателями. Установлено, что характер взаимосвязи различных структурных и функциональных показателей фотосинтетической системы с урожайностью сортов гречихи меняется в течение вегетации растений. Отмечается, что показатели фотосинтетической системы растений гречихи характеризуются различной степенью взаимосвязи и с элементами продуктивности сорта. Так, тесная положительная связь была выявлена с интенсивностью фотосинтеза, эффективностью использования воды, устьичной проводимостью, площадью листьев и фотосинтетическим потенциалом. Выявленные взаимосвязи и высокий полиморфизм генофонда культуры свидетельствуют о значимой роли показателей фотосинтетической деятельности растений гречихи в формировании урожая сортом и о необходимости проведения в данном направлении целенаправленной селекции.

Гречиха, селекция, показатели фотосинтеза, показатели продуктивности, коэффициент корреляции, полиморфизм

Короткий адрес: https://sciup.org/147238302

IDR: 147238302 | УДК: 633.12:631.52:581.132 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2022.3.18

Текст научной статьи О возможности использования в селекции гречихи показателей фотосинтетической деятельности растений

Вве^ение. Известно, что фотосинтез растений обеспечивает накопление сухих веществ около 95% [1]. В то^е время его возмо^ности используются меньше чем наполовину. КПД использования Ф^Р посевами сельскохозяйственных культур обычно находится в пределах 0,9-1,5%, в лучшем случае достигает 2,4% для С3 и 3,4% для С4 растений [2-4], тогда как верхний предел реальной эффективности фотосинтеза растений мо^ет достигать 4,6% для растений C3 и 6,0% для растений C4 [5, 6].

Учитывая данное обстоятельство, активизацию фотосинтетической деятельности растений очевидно мо^но считать одним из перспективных путей дальнейшего повышения уро^айности сельскохозяйственных культур посредством использования методов селекции или биотехнологии [7-9]. Данная задача является актуальной и для селекции гречихи, являющейся одной из востребованных продовольственных культур на агропродовольственном рынке, особенно в России, Китае, Канаде и т.д. [10].

В данном случае ва^ное значение имеет изучение взаимосвязи ме^ду показателями фотосинтетической системы растений и уро^айностью сорта с целью выделения наде^ных критериев для использования в селекции на высокую продуктивность [11].

С учетом вышеизло^енного цель иссле^ований состояла в изучении возмо^ности использования в селекции гречихи показателей фотосинтетической деятельности на основе их взаимосвязи с хозяйственнополезными признаками. Результатам изучения этих вопросов и посвящена представленная научная статья.

Условия, материалы и методы. Исследования проводились в рамках тематического плана ЦКП Орловского Г^У «Генетические ресурсы растений и их использование» по совместной программе с селекционерами ФГБНУ ФНЦ зернобобовые и крупяные культуры.

Объектами основных исследований являлись 11 сортообразцов культуры разных периодов селекции, которые условно были разделены на 3 группы: местные популяции из Орловской области (К-406 и К-1709); старые сорта – селекции 19301960 гг. (Калининская, Богатырь и Шатиловская 5) и современные сорта – селекции 1990-2010 гг. (Деметра, До^дик, Дикуль, Инзерская, Девятка и Дизайн).

Посев проводился селекционной сеялкой СКС-6-10 рядовым способом с нормой высева 3 млн. шт. семян на га. Площадь делянки составляла 10 м2, размещение – рендомизированное, повторность 4-х кратная.

В опытах проводились следующие учеты и наблюдения:

-

1. Интенсивность фотосинтеза (ИФ), интенсивность транспирации (ИТ) и устьичная проводимость (УП). Определяли на интактных растениях в ре^име реального времени с использование портативного газоанализатора марки Li – 6400 ХТ по оригинальной методике фирмы Li–COR.

-

2. Эффективность использования воды растениями (ЭИВ) рассчитывалась отношением интенсивности фотосинтеза к интенсивности транспирации, исходя из методических рекомендаций [12].

-

3. Площадь листьев учитывалась весовым методом с применением фотопланиметра марки «LI 3000 С» американской фирмы LI-COR. Выборка состояла из 10 типичных растений сорта, повторность 3-х кратная.

-

4. Удельную поверхностную плотность листьев (УПП, мг/дм2) находили отношением сухой массы высечек листьев к их площади. Для определения брали две ни^ние листовые пластинки на 3-4 листе сверху растения. Высечки получали из средней части пластинки, избегая развитых ^илок. Взвешивание сырой и сухой массы осуществлялось на аналитических весах марки ВК-300. Повторность 3-х кратная.

-

5. Фотосинтетический потенциал (ФП) и чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) изучали по основным фазам роста растений согласно методическим указаниям ^.^. Ничипоровича с сотрудниками [13].

-

6. Уро^айность и ее структурные элементы определялись с 10 растений общепринятыми методами, повторность по ка^дому сорту 4-х кратная.

-

7. Количество накопленного сухого вещества надземными органами растений учитывалось методом взятия растительных проб в количестве 10 растений с каждой делянки сорта с последующим высушиванием при температуре 105 ° С в сушильном шкафу марки СМ 50/250-1000 ШС. Повторность 3-х кратная.

-

8. Уборочный индекс рассчитывали, как отношение массы семян к общей массе растения, выра^енное в процентах.

-

9. Количество семян (выполненных и невыполненных) с растения – методом прямого их подсчета у 20 растений. Повторность 4-х кратная.

-

10. Масса 1000 семян – взвешиванием 500 семян в 2-х кратной повторности по сорту, согласно ГОСТу № 12 042–80 [14].

Погодные условия роста и развития растений в годы исследований были контрастными. Метеорологические условия 2011 и 2013 годов были не совсем благоприятными для культуры гречихи – в отдельные периоды они имели стрессовый характер. В 2011 году сумма атмосферных осадков за вегетационный период составляло 77,4% среднемноголетней нормы, а среднемесячная температура воздуха находилась на уровне 18,9°С при среднемноголетнем значении 16,5°С. В 2013 году ^арким и засушливым был в основном генеративный период развития растений, который характеризовался значительным сокращением доли выпавших осадков – в среднем на 44,3% относительно многолетнего значения при средней температуре воздуха - 18,9 ° С.

Наиболее благоприятными для тепло- и влаголюбивой культуры гречихи характеризовались погодные условия вегетации 2014 и 2015 годов.

Выявление взаимосвязи фотосинтетических показателей осуществлялось путем корреляционного анализа.

Математическая обработка полученных экспериментальных данных осуществлялась с помощью современных компьютерных программ и учетом методических рекомендаций Б.А. Доспехова [15].

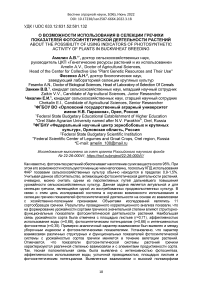

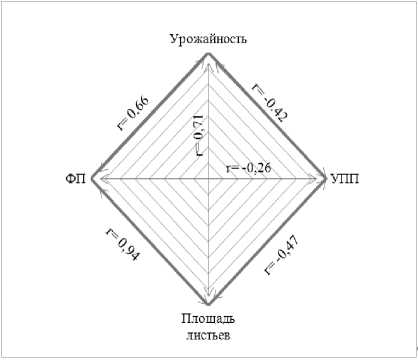

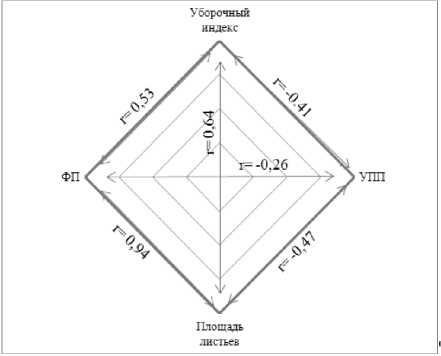

Результаты и обсуждение. Результаты проведенного корреляционного анализа показали, что на формирование урожайности сортами гречихи в значительной степени влияют структурно-функциональные показатели фотосинтетической деятельности растений. Наибольшая связь уро^айности сорта была отмечена с площадью листьев (r=0,71), эффективностью использования воды (r=0,68), фотосинтетическим потенциалом (r=0,66) и интенсивностью фотосинтеза (r=0,35). При этом удельная поверхностная плотность (УПП) и интенсивность транспирации листьев на период наступления фазы «цветение+20 дней» значимого влияния на конечный урожай зерна гречихи не оказывают (рис. 1).

Рисунок 1 - Взаимосвязь структурных и функциональных показателей фотосинтеза (фаза «цветение+20 дней») с урожайностью у растений гречихи

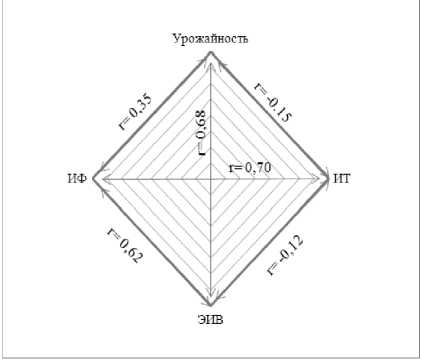

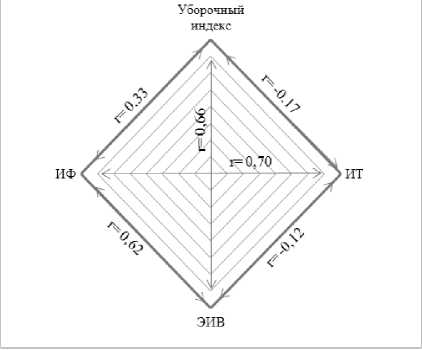

Примерно аналогичный характер взаимосвязей выявлен и между уборочным индексом и структурно-функциональными показателями фотосинтетической системы растений. Значимая корреляция в данном случае отмечалась с фотосинтетическим потенциалом (r=0,53), площадью листьев (r=0,64), эффективностью использования воды (r=0,66) и интенсивностью фотосинтеза (r=0,33) (рис. 2).

Рисунок 2 - Взаимосвязь структурных и функциональных показателей фотосинтеза (фаза «цветение+20 дней») с уборочным индексом у растений гречихи

Установлено, что характер взаимосвязи различных структурных и функциональных показателей фотосинтетической системы с уро^айностью сортов гречихи в течение вегетации растений меняется. Так, коэффициент корреляции ме^ду уро^айностью сорта и интенсивностью фотосинтеза в течение вегетации варьирует от -0,24 до 0,35, а с интенсивностью транспирации от -0,36 до 0,43. Тогда как с площадью листьев и фотосинтетическим потенциалом (ФП) его значение на всех этапах развития поло^ительное и варьирует в диапазоне от 0,21 до 0,71 и от 0,32 до 0,69 соответственно (табл. 1).

Таблица 1 – Взаимосвязь (r) уро^айности сортов гречихи с показателями активности и эффективности фотосинтеза и транспирации (фаза «цветение+20 дней») в онтогенезе растений

|

Показатели |

Коэффициент корреляции в разные фазы роста |

|||

|

вегет. рост |

цветение+10 |

цветение+20 |

цветение+30 |

|

|

площадь листьев |

0,21 |

0,56 |

0,71 |

0,56 |

|

ФП |

0,32 |

0,56 |

0,66 |

0,69 |

|

УПП |

-0,53 |

-0,66 |

-0,42 |

-0,15 |

|

ИФ |

-0,24 |

0,31 |

0,35 |

0,12 |

|

ИТ |

-0,31 |

0,43 |

-0,15 |

-0,36 |

|

ЭИВ |

0,09 |

-0,30 |

0,68 |

0,57 |

Так^е установлено, что показатели фотосинтетической системы растений гречихи характеризуются различной степенью взаимосвязи и с элементами продуктивности сорта. Тесная поло^ительная связь была выявлена с интенсивностью фотосинтеза, эффективностью использования воды, устьичной проводимостью, площадью листьев и фотосинтетическим потенциалом. Но наиболее значимая корреляция отмечена ме^ду крупностью и количеством семян с эффективностью использования воды (r=0,73). Тогда как связь данных элементов продуктивности с интенсивностью транспирации была слабой (r= –0,17...0,11), а с УПП листьев отрицательной и часто существенной (r= –0,29…–0,67).

Таблица 2 – Взаимосвязь (r) структурных и функциональных показателей фотосинтетической деятельности листьев (фаза «цветение+20 дней») с показателями продуктивности растений гречихи

|

Показатели фотосинтетической деятельности |

Показатели продуктивности |

||

|

Сухая масса |

Масса 1000 семян |

Кол-во семян |

|

|

Интенсивность фотосинтеза |

0,41 |

0,60 |

0,38 |

|

Интенсивность транспирации |

0,03 |

0,11 |

-0,17 |

|

Эффективность использования воды |

0,54 |

0,73 |

0,73 |

|

Устьичная проводимость |

0,45 |

0,52 |

0,39 |

|

Площадь листьев |

0,59 |

0,51 |

0,70 |

|

УПП |

-0,29 |

-0,67 |

-0,49 |

|

Фотосинтетический потенциал |

0,67 |

0,60 |

0,60 |

В целом, это свидетельствует о значимой роли показателей фотосинтетической деятельности растений гречихи в формировании уро^ая сортом и о необходимости проведения в данном направлении целенаправленной селекции. Реальные возмо^ности такой работы имеются. Оценка сортообразцов гречихи показала, что генофонд культуры обладает достаточно большим разнообразием фотосинтетических признаков для целенаправленного отбора. К примеру, генотипический интервал варьирования количества листьев находился в годы исследований в пределах 15,5-22 шт./растение, УПП – 0,293-0,396 г/дм2, интенсивности фотосинтеза листьев в фазу образования семян – 4,65-17,8 μmol CO2/m2s. Диапазон наследственной изменчивости значений квантового выхода и фотохимического тушения был несколько у^е, хотя своих лидеров и в данном случае было немало (табл. 3).

Таблица 3 – Генотипический интервал варьирования фотосинтетических признаков у культуры гречихи в годы исследований

|

Показатели |

Диапазон варьирования |

|

Количество листьев, шт./раст. |

15,5-22,0 |

|

Размер листа, см2 |

5,38-9,70 |

|

Площадь всех листьев, см2/раст. |

111,86-163,13 |

|

УПП, г/дм2 |

0,293-0,396 |

|

Фотосинтетический потенциал, дм2/раст.×сут. |

10,19-14,64 |

|

Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2/раст.×сут. |

6,2-12,6 |

|

Интенсивность фотосинтеза, μmol CO 2 /m2s |

4,65-17,8 |

|

Квантовый выход |

0,531-0,661 |

|

Фотохимическое тушение |

0,605-0,832 |

Выво^ы. Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют заключить, что формирование повышенной уро^айности сортами гречихи в значительной степени зависит от показателей фотосинтетической деятельности растений. Наиболее существенное влияние на ее величину у сорта оказывает площадь листьев (r=0,71), размер фотосинтетического потенциала (r=0,66), интенсивность фотосинтеза (r=0,35) и эффективность использования воды (r=0,68). Высокий полиморфизм генофонда культуры по данным показателям позволяет рекомендовать проводить по ним целенаправленный отбор перспективных форм и включать их в дальнейшую селекционную проработку. Подтвер^дением эффективности данной работы является создание нового сорта гречихи Даша [16].

Список литературы О возможности использования в селекции гречихи показателей фотосинтетической деятельности растений

- Ничипорович А.А. Энергетическая эффективность фотосинтеза и продуктивность растений. Пущино: НЦ БИ АН СССР, 1979. 37 с.

- Monteith J.L. Climate and the efficiency of crop production in Britain // Philos Trans R SocLond B Biol Sci. 1977. Vol. 281. P. 277-294.

- Piedade M.T.F., Junk W.J., Long S.P. The productivity of the C4 grass Echinochloa polystachya on the Amazon floodplain // Ecology. 1991. Vol. 72. P. 1456-1463.

- Beale C.V., Long S.P. Can perennial C4 grasses attain high efficiencies of radiant energyconversion in cool climate // Agric For Meteorol. 1995. Vol. 96. P. 103-115.

- Zhu X.G., Long S.P., Ort D.R. What is the maximum efficiency with which photosynthesis can convert solar energy into biomass? // Curr Opin Biotechnol. 2008. Vol. 19. P. 153-159.

- Zhu X.G., Long S.P., Ort D.R. Improving photosynthetic efficiency for greater yield // Annu Rev Plant Biol. 2010. Vol. 61. P.235-261.

- Кершанская О.И. Фотосинтетические основы продукционного процесса у пшеницы. Алматы: Ин-т физиологии, генетики и биоинженерии растений, 2000. 245с.

- Ничипорович А.А. Фотосинтетическая деятельность растений как основа их продуктивности в биосфере и земледелии // Фотосинтез и продукционный процесс. 1988. №1. С.5-28.

- Кершанская О.И., Уразалиев Р.А., Шпак ЕВ. Фотосинтетические тест-системы в селекции пшеницы // Биотехнология. Теория, практика. 1998. №3 (7). С. 10-21.

- Бажов В.М. Гречиха на полях Алтая. М: Издательский Дом «Академия Естествознания», 2013. 188 с.

- Связь между величиной хлорофилльного фотосинтетического потенциала и урожайностью озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) при повышенных температурах / Г.А. Прядкина, О.О. Стасик, Л.Н. Михальская, В.В. Швартау // Сельскохозяйственная биология. 2014. №5(49). С. 88-95.

- Polley W.H. Implications of atmospheric and climate change for crop yield and water use efficiency // Crop Sci. 2002. № 42. P.131-140.

- Фотосинтетическая деятельность растений в посевах / А.А. Ничипорович, Л.Е. Строганова, С.Н. Чмора, М.П. Власова. М.: АН СССР, 1961. 133 с.

- ГОСТ 12042-80. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян. М.: Стандартинформ, 2011. 118 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

- Новый сорт гречихи Даша/ А.Н. Фесенко, А.В. Амелин, И.Н. Фесенко, О.В. Бирюкова, В.В. Заикин // Земледелие. 2018. №4. С. 36-38.