О возможностях обжига недосушенных глиняные сосудов (экспериментальное исследование)

Автор: Волкова Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

В данной статье обсуждается вопрос о возможности удачного обжига практически сырых глиняных сосудов в примитивных обжигательных устройствах: кострищах и очагах. Для исследования этого вопроса был поставлен эксперимент. Сосуды из трех разных формовочных масс с разной степенью высушености были обожжены в углубленном в грунт очаге в восстановительной среде длительное время (проведено 3 обжига) и в наземном очаге в полувосстановительной среде с использованием навоза коровы в качестве единственного топлива (1 обжиг). В результате автором были получены следующие выводы. Во-первых, для обжига в очаге с навозом в качестве основного топлива вполне пригодны сосуды 2-дневной сушки, т. е. практически сырые. Наилучшим образом обожглись сосуды, сделанные из глины и шамота. Для сосудов, слепленых из чистой глины и глины с навозом, имевший место подъем температуры был слишком резким и привел к образованию трещин. Возможно, при обжиге только во влажном навозе с более медленным подъемом температуры без трещин оказались бы все сосуды. Во-вторых, можно считать почти установленным, что сосуды после 2-дневной сушки вполне пригодны для длительного низкотемпературного обжига в восстановительной среде. Но для полной уверенности в этом необходимо проведение ряда дополнительных экспериментов. В-третьих, оптимальным для обжига недосушенных сосудов является рецепт «глина + навоз + шамот».

Керамика, обжиг, эксперимент, методика

Короткий адрес: https://sciup.org/143168974

IDR: 143168974

Текст научной статьи О возможностях обжига недосушенных глиняные сосудов (экспериментальное исследование)

В настоящее время накоплены обширные знания о режимах обжига глиняных сосудов. Методика анализа как самого обжига, так и определения по археологической керамике его режима и температуры, при которой обжигались сосуды, разрабатывалась, главным образом, путем экспериментальных исследований А. А. Бобринским, И. Н. Васильевой и Н. П. Салугиной в Самарской экспедиции по изучению древнего гончарства, которая регулярно проводится уже http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.255.347-358

свыше 30 лет под руководством И. Н. Васильевой и Н. П. Салугиной ( Васильева, Салугина , 2015).

На базе этой же Самарской экспедиции и в Рыбинской археологической экспедиции (руководитель А. Н. Рыкунов) в течение последних 5 лет мы с Ю. Б. Цетлиным также проводили различные эксперименты по изучению обжига. Результаты этих экспериментов опубликованы, поэтому я лишь перечислю их. Во-первых, это эксперимент по сравнительному изучению обжига сосудов в очаге и кострище (всего 9 обжигов) ( Волкова , 2014; 2015). Во-вторых, эксперимент по различной выдержке сосудов в горне при температуре 700–750 °С (два обжига) ( Волкова, Цетлин , 2015). В-третьих, экспериментальное изучение длительного низкотемпературного обжига изделий в восстановительной среде (8 обжигов) (Там же). В-четвертых, эксперимент по сравнительному изучению сосудов с чернением и сосудов, обожженных в восстановительной среде (один обжиг) ( Волкова, Цетлин , 2015. С. 60–62; 2016). В 2018 г. был запланирован эксперимент по исследованию возможностей обжига недосушенных сосудов.

Сушка готовых сосудов относится к последней, закрепительной стадии гончарного производства ( Бобринский , 1978. С. 14). Обычно она проходит в два этапа: воздушное высушивание и термическое. На первом этапе сушки процентное содержание воды в сосуде и в воздухе становится примерно одинаковым. На этапе термического высушивания из сосуда выпаривается так называемая свободная вода ( Цетлин , 2012. С. 109–112).

По этнографическим данным известно, что гончары сначала несколько дней высушивали сосуды в помещении, затем на воздухе в тени и, наконец, когда сосуды выглядели совсем сухими, выносили их на солнце. На такую сушку для сосудов среднего размера уходила примерно неделя. Термическую сушку производили непосредственно перед обжигом ( Чудова , 2001. С. 53, 54; Rieth , 1978. С. 60; Drost , 1967. С. 210–214).

Участники Самарской археологической экспедиции по изучению древнего гончарства обычно соблюдают эти же правила. Но иногда в силу обстоятельств возникает необходимость обжечь практически сырые сосуды (сушившиеся один-два дня). Тогда эти сосуды обжигаются в горне с длительным (примерно 3 часа) термическим высушиванием при температуре около 200–300 °С. После такой выдержки большая часть сосудов, как правило, обжигается успешно. Образующийся иногда брак зависит от состава формовочной массы, из которой слеплен сосуд, и тщательности самой лепки изделия. Чаще всего он связан с некоторыми видами глин, которые использовались в чистом виде. Недосушенные сосуды, сделанные из глины с добавкой шамота и навоза, практически всегда обжигались в горне успешно.

При планировании эксперимента был поставлен вопрос о том, насколько тщательно древние гончары, не знавшие печей и горнов, должны были выдерживать время высушивания изготовленных сосудов, т. е. какова была вероятность увеличения брака при обжиге недосушенных сосудов. Критериями успешного обжига можно считать, во-первых, отсутствие термических разрывов в теле сосуда, во-вторых, утрату остаточной пластичности черепка (подробно о явлении остаточной пластичности см.: Бобринский, 1989). Была разработана программа специального эксперимента, который мы с Ю. Б. Цетлиным проводили в Самарской экспедиции в 2017 и 2018 гг.

Цель эксперимента состояла в выяснении необходимой степени высушен-ности сосудов, изготовленных из разных формовочных масс, для успешного их обжига в таком примитивном обжигательном устройстве, как очаг. Для эксперимента были выбраны два режима обжига сосудов: во-первых, длительный низкотемпературный обжиг в восстановительной среде (позволяющий получить, как показали предыдущие эксперименты, температуру не более 470 °С), и, во-вторых, обжиг в полувосстановительной среде с использованием навоза в качестве единственного топлива (температура около 650 °С). Такие режимы были выбраны из-за того, что при них происходит очень постепенный подъем температуры до невысокого максимального значения и отсутствуют резкие колебания температуры во время обжига, а температура 650 °С характеризует верхний предел начала каления глины.

В данной статье изложены результаты предпринятого исследования.

Всего было проведено три низкотемпературных обжига и один обжиг с использованием навоза коровы в качестве единственного топлива. Для всех обжигов были изготовлены сосуды из трех разных формовочных масс: чистой природной глины, этой же глины с влажным навозом в концентрации 1:2 и из этой же глины и крупным шамотом в концентрации 1:3. С каждым рецептом формовочной массы было изготовлено по несколько сосудов. Все сосуды были небольшие, высотой 10–12 см, горшковидной формы, с толщиной стенок от 0,5 до 1 см.

В 2017 г. у нас была возможность провести только один обжиг в восстановительной среде (обжиг № 1). Для него было сделано по три сосуда из разной формовочной массы, которые высушивались в течение одного, трех и шести дней. Сосуды, сушившиеся в течение одного или трех дней, не имели каких-либо трещин на поверхности. Сосуды, сушившиеся 6 дней, имели небольшие несквозные трещины на донных частях.

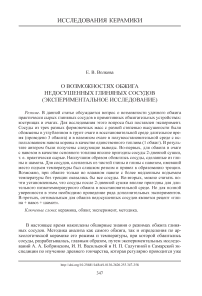

Для обжига в очаге глубиной 50 см и диаметром 100 см сосуды ставились на небольшую платформу из сучьев толщиной 5–7 см, сложенную в один ряд на дне очажной ямы. Стенки очага были обложены слоем сосновой коры, которая при горении давала сразу очень высокую температуру. После этого сосуды были засыпаны горячим углем и золой. Зола покрывала изделия слоем толщиной 7–10 см. В очаге на уровне слоя золы была установлена термопара для измерения температуры. После этого сверху был разведен костер, горение которого поддерживалось в течение 5 часов. Затем очаг (исключительно в целях противопожарной безопасности) был закрыт металлическим листом и оставлен остывать до утра. К сожалению, выяснилось, что термопара была установлена слишком высоко и поэтому фиксировала не температуру обжигаемых сосудов, а температуру верхнего слоя золы. Это и нашло отражение на графике температур (рис. 1). Кроме того, чистота эксперимента была нарушена нами из-за того, что рядом с сосудами была положена курица, обмазанная толстым слоем влажного ила (это было связано с другим экспериментом).

После осмотра обожженных сосудов выяснилось, что на них не появилось новых трещин, кроме тех, которые были отмечены еще до обжига. Однако три

Рис. 1. График изменения температуры во время восстановительного обжига № 1

сосуда, стоявшие около курицы, сохранили сильную остаточную пластичность, поскольку рядом с ними находился практически сырой и очень массивный объект. Это сосуд с шамотом однодневной сушки и два сосуда из чистой глины трех- и шестидневной сушки. Все остальные сосуды сохранили только слабую остаточную пластичность. Фрагменты сосудов с сильной остаточной пластичностью рассыпались в воде после 5–10 минут замачивания, а фрагменты сосудов со слабой остаточной пластичностью после суток вымачивания внешне остались целыми, но легко ломались и разминались пальцами, а жгутик из этой массы скрутить не удавалось. И стало очевидно, что температура нагрева сосудов была меньше 470 °С. Экспериментальным путем было доказано, что в сосудах со слабой остаточной пластичностью, формовочная масса которых была сделана по рецепту «глина + навоз 1:3 + крупный шамот 1:3», можно дважды сварить суп (по 40 минут готовки каждый). Затем внутренняя поверхность сосудов начинает размокать и попадает в еду.

В 2018 г. мы провели в очаге еще два низкотемпературных обжига (№ 2 и 3) сосудов разной степени высушенности в восстановительной среде и один обжиг (№ 4) с использованием навоза в качестве топлива в полувосстановительной среде.

Для низкотемпературного обжига № 2 и обжига № 4 в навозе было изготовлено по 6 сосудов: сосуды из чистой глины с 2- и 4-дневной сушкой, сосуды из глины и жидкого навоза в концентрации 1:2 (также с 2- и 4-дневной сушкой)

и сосуды из глины с крупным шамотом в концентрации 1:3 с 2- и 4-дневной сушкой (всего 12 сосудов). Таким образом, во всех случаях рецепты формовочных масс оставались постоянными, а изменялась только длительность сушки сосудов. Варианты с высушиванием сосудов в течение одного и шести дней не рассматривались, поскольку было ясно, что за 6 дней сосуд высыхал практически полностью, а при одном или двух днях сушки влажность сосудов была примерно одинакова.

Перед обжигом у двух сосудов, сделанных по рецепту «глина + навоз», были отмечены небольшие трещины на дне. Обжиги проводились параллельно в очагах двух видов: углубленном в землю и наземном со стенками, сложенными из кирпичей (рис. 2).

Опишу кратко, как проводился каждый из обжигов.

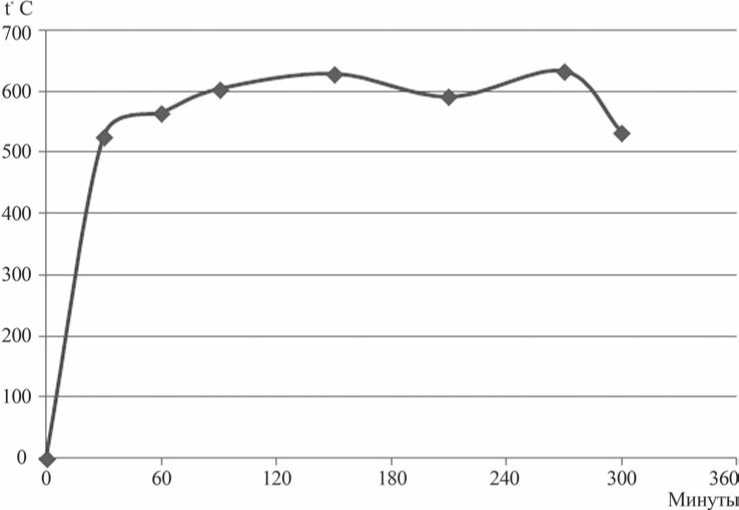

Низкотемпературный обжиг (№ 2) в восстановительной среде . На дно очажной ямы диаметром 60 см и глубиной 50 см положили слой сухих навозных лепешек, на которые поставили сосуды. Термопару для фиксации температуры

Рис. 2. Обжиговая площадка с горном и двумя очагами установили на одном уровне с сосудами. Сосуды были засыпаны слоем холодной золы, затем слоем углей и опять слоем золы. Толщина этой «шубы» составляла примерно 12 см над сосудами. Сверху развели костер. Температура поднималась слишком медленно (за 3 часа она достигла только 180 °С) (рис. 3). Поэтому мы были вынуждены частично убрать слой золы над сосудами и засыпать их вновь горячими углями и золой, после чего продолжали жечь сверху костер. Однако максимальная температура, которую нам удалось достичь, была только 290 °С. Обжиг длился 5 часов, после чего очаг закрыли металлическим листом от возможного пожара и для более длительного сохранения тепла и оставили до следующего утра.

В результате обжига на всех сосудах, кроме одного с рецептом «глина + шамот», который сушился 4 дня, появились небольшие несквозные трещины. Анализ на остаточную пластичность показал, что у двух сосудов, изготовленных по этому рецепту, полностью сохранилась остаточная пластичность. У остальных сосудов была зафиксирована только слабая остаточная пластичность. Таким образом, достигнутой нами температуры, несмотря на большую длительность обжига, было явно недостаточно для устранения остаточной пластичности. Тем не менее для сосудов, изготовленных по рецепту «глина + навоз», этот обжиг, который, по сути дела, представлял собой длительную термическую сушку при максимальной температуре 290 °С, был достаточен для того, чтобы сосуд

Рис. 3. График изменения температуры во время восстановительного обжига № 2

приобрел прочность, необходимую для приготовления в нем жидкой пищи на огне или для ее не очень длительного хранения.

Обжиг в наземном очаге с использованием навоза в качестве топлива (№ 4). Перед обжигом на дне только одного сосуда (сушился 4 дня), изготовленного из глины и навоза, была обнаружена небольшая несквозная трещина. Остальные изделия трещин не имели.

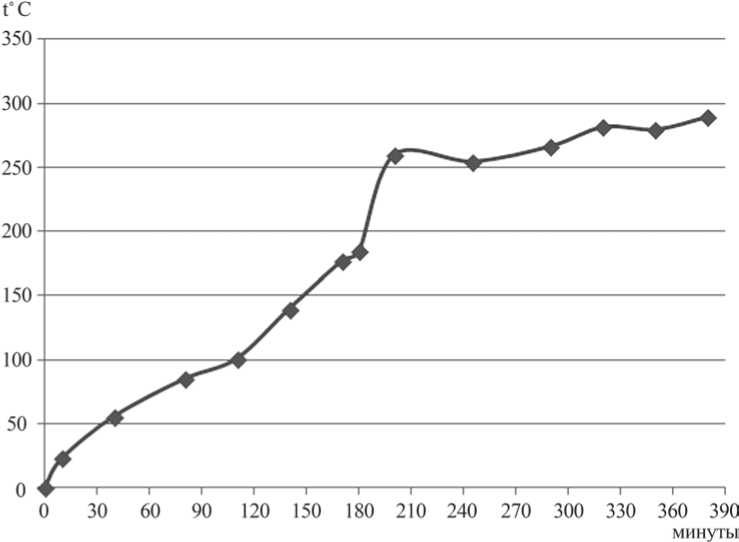

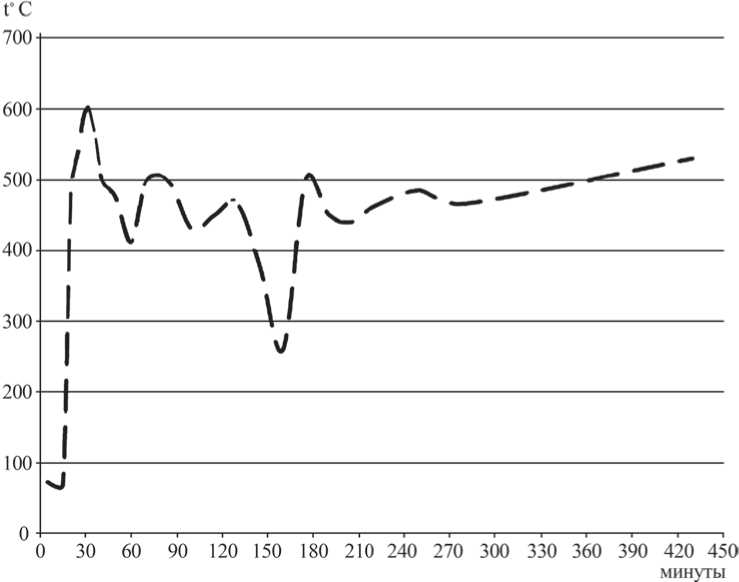

Укладка сосудов и топлива в наземном очаге диаметром 120 см и высотой стенок 40 см производилась следующим образом. На один слой сухих навозных лепешек, толщиной не более 5 см, были установлены 6 сосудов. Они были накрыты слоем таких же сухих лепешек, а затем лепешками, смоченными в воде, для того чтобы воспрепятствовать быстрому подъему температуры на сосудах. Высота этой горки была около 50 см. По периметру ее обложили тонкими деревянными плашками и подожгли. В дальнейшем топливо уже не подкладывали. Обжиг длился 2 часа. По показаниям пирометра максимальная температура была достигнута через 1 час и составляла 680 °С. График обжига в данном случае демонстрирует очень быстрый подъем температуры (рис. 4). Сосуды были извлечены из углей почти сразу после обжига.

В результате такого обжига у сосуда с небольшой трещиной дополнительных трещин не появилось. У сосуда с тем же рецептом (глина + навоз) появились на стенках микротрещины, которые, однако, не влияли на прочность сосуда. У сосуда из чистой глины, который сушился 4 дня, появились микро-

Рис. 4. График изменения температуры во время обжига в навозе (№ 4)

трещины только с внешней стороны, а у сосуда из чистой глины, сушившегося 2 дня, была зафиксирована трещина на донной части и следы перекала изделия, проявившиеся в интенсивно-красном цвете черепка. У двух сосудов разной степени высушенности, сделанных из глины и шамота, трещин не возникло. Все сосуды не имели остаточной пластичности. Таким образом, быстрый подъем температуры хуже всего сказался на сосудах из чистой глины (что было ожидаемо), и лучше всего его выдержали сосуды из глины с примесью шамота.

В 2018 г. в рамках этого же эксперимента был проведен еще один низкотемпературный восстановительный обжиг (№ 3). Задача его состояла в том, чтобы все-таки постараться достичь желаемой температуры в 470 °С на обжигаемых сосудах. Были изготовлены 3 сосуда из тех же формовочных масс и такого же размера, как и предыдущие. Время их сушки было всего 2 дня. Перед обжигом сосуды не имели никаких трещин на поверхностях.

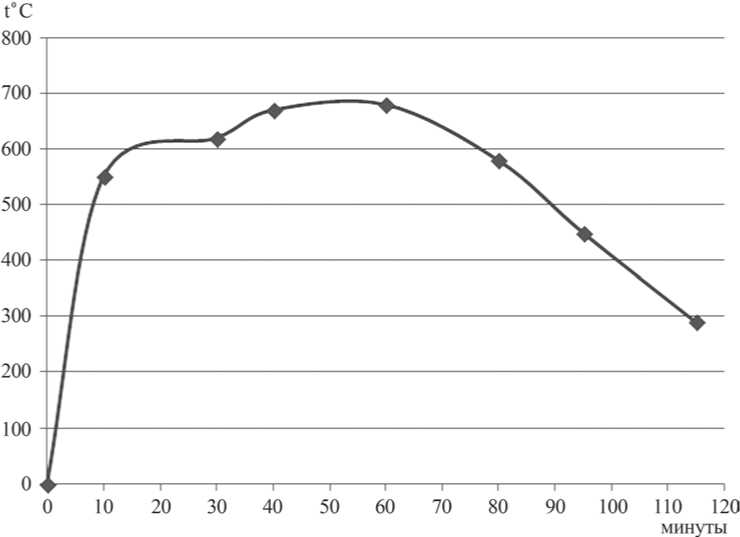

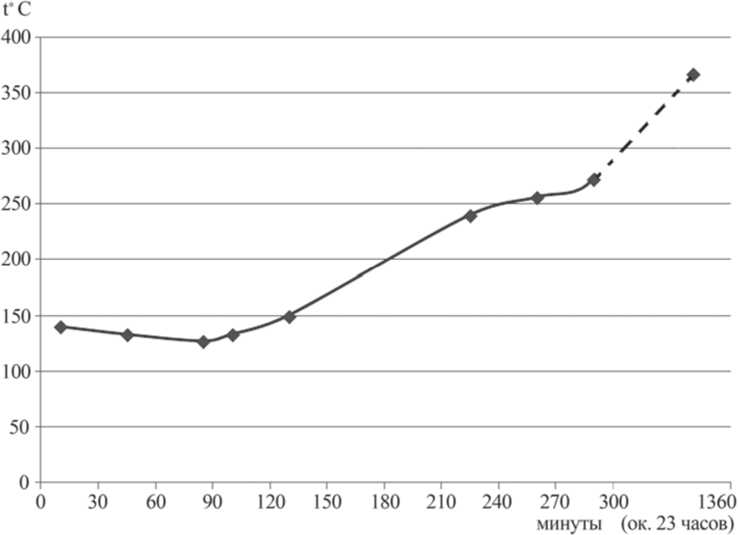

На этот раз на дне очажной ямы глубиной 50 см и диаметром 60 см была сделана платформа из тонких (около 2 см) плашек. Стенки ямы по периметру обложили такими же плашками. На платформу насыпали горящих углей, и на них поставили сосуды, которые засыпали горящими углями и теплой золой. Над всем этим сооружением сделан шалаш из тонких плашек. Затем разведен костер, куда по мере необходимости подкладывалось топливо. Через 1,5 часа стало ясно, что температура остается слишком низкой (127 °С) (рис. 5). Тогда был убран накопившийся сверху слой золы и по периметру были поставлены

Рис. 5. График изменения температуры во время восстановительного обжига № 3

новые плашки. Обжиг длился 5 часов, и только к его концу удалось достичь температуры в 273 °С. После обжига очаг закрыли железным щитом и оставили до утра. Вероятно, внутри сооружения продолжали идти интенсивные процессы конденсации тепла, поскольку на следующее утро термопара показывала в очаге уже 367 °С.

В результате обжига все сосуды не имели трещин. Проведенный в течение одних суток анализ фрагментов сосудов на остаточную пластичность показал, во-первых, что у сосуда из чистой глины она сохранилась полностью (фрагмент от него рассыпался в воде), во-вторых, у сосуда, сделанного из глины с шамотом, была отмечена очень слабая остаточная пластичность, в-третьих, ниже всего остаточная пластичность была у сосуда, сделанного из глины и навоза. Таким образом, температура, полученная в очаге, и в этом случае оказалась недостаточной для полноценного обжига сосудов. Но такой термической сушки оказалось вполне достаточно для сосуда из глины с навозом, чтобы он почти полностью утратил остаточную пластичность, т. е. почти обожжен.

Итак, в результате проведенных четырех экспериментальных обжигов сосудов разной степени высушенности можно сделать следующие выводы:

-

1. Прежде всего, надо отметить, что для обжига в очаге с навозом в качестве основного топлива вполне годятся сосуды 2-дневной сушки, т. е. практически сырые изделия. Наилучшим образом обожглись сосуды, сделанные из глины и шамота. Для сосудов, слепленных из чистой глины и глины с навозом, подъем температуры оказался слишком резким. Возможно, при обжиге только во влажном навозе без трещин оказались бы все сосуды, поскольку при использовании только влажного навоза в качестве изолятора температура поднимается значительно медленнее. Это видно по графику температуры обжига, который мы проводили в 2013 г. (рис. 6).

-

2. Можно считать почти установленным, что сосуды после 2-дневной сушки вполне пригодны также для длительного низкотемпературного обжига в восстановительной среде. Но для полной уверенности в этом необходимо проведение ряда дополнительных экспериментов. Мы предполагаем, что температуру обжига можно повысить, увеличив диаметр очага при сохранении его глубины, делая над сосудами горку из горячей золы и обкладывая ее топливом не только сверху, но и по всему периметру.

-

3. Как следует из проведенных экспериментов, оптимальным для обжига не-досушенных сосудов является рецепт «глина + навоз + шамот». Навоз благоприятен для сушки изделий, а шамот – для их обжига в примитивных устройствах. Вполне возможно, что эту функцию навоза могут с тем же успехом выполнять и некоторые другие органические примеси в концентрации не менее 1:3. Таким образом, эксперимент еще не закончен, но сейчас уже ясны дальнейшие направления его проведения.

Также необходимо отметить, что, хотя данные экспериментальные обжиги проводились только в очагах, мы можем с уверенностью говорить об успешном обжиге недосушенных сосудов и в кострище с использованием влажного навоза в качестве единственного топлива. Предыдущие эксперименты показали, что температурные режимы обжигов в очаге и кострище с таким видом топлива очень близкие.

Рис. 6. График изменения температуры во время обжига во влажном навозе в 2013 г.