О возрасте Ильской мустьерской стоянки

Автор: Щелинский В.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 227, 2012 года.

Бесплатный доступ

Ильская мустьерская площадка расположена на реке Иль, Кубанском бассейне. Его геологический возраст остается спорным. Автор предлагает новые идеи о стратиграфии и возрасте сайта. На участке сохранились как голоценовая терраса, так и две позднеплейстоценовые. Вторые террасовые осадки перекрывают те, что относятся к третьему, что подчеркивает ранний возраст последнего в позднем плейстоцене (рис.1, 2). Аллювия третьей террасы относится к Микулинскому межледниковому периоду или к 5-й стадии OIS. Участок связан с третьей террасой, это многослойный участок, содержащий 7 культурных горизонтов, расположенных как в осыпях талуса, так и в аллювиях. Ильская площадка неоднократно осваивалась примитивными охотниками в течение длительного периода времени. Его нижние слои (слои 5-7 в восточной части) относятся к стадии 5е ОИС. Верхние слои появились в раннем валдайском оледенении. Слои 3-4 соответствуют этапам 5b-d, от уровня 2 до стадии 5a и последнему слою 1 до этапа 4 или началу 3-го этапа.

Средний палеолит, мустье, закубанье, ильская стоянка, геологический возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/14328501

IDR: 14328501

Текст научной статьи О возрасте Ильской мустьерской стоянки

Ильскую мустьерскую стоянку, расположенную в западном Закубанье на р. Иль, в 50 км к юго-западу от г. Краснодара, изучали в разное время многие исследователи. Однако до сих пор она понимается по-разному, нет единого мнения и относительно ее геологического возраста. Попробую обосновать свою точку зрения по этому вопросу.

О возрасте стоянки, как мне представляется, в первую очередь свидетельствуют ее геоморфологическая позиция и стратиграфия, а также фаунистические остатки, встреченные в культурных слоях.

Первое описание стратиграфии стоянки было сделано С. Н. Замятниным в 1928 г., когда в раскопках принял участие почвовед С. А. Захаров из Краснодара. Было установлено, что стоянка располагается на 12–15-метровой террасе, отложения которой включают в себя (сверху вниз): 1) бурый суглинок; 2) ископаемую почву; 3) палевый суглинок; 4) вторую (нижнюю) ископаемую почву; 5) серо-зеленую глинистую супесь. При этом культурный слой стоянки связывался с нижней ископаемой почвой, по определению С. А. Захарова, аллювиально-болотного типа, развитой на серо-зеленой глинистой супеси. В. И. Громов, на которого ссылается С. Н. Замятнин, полагал, что самая низкая 5–6-метровая терраса р. Иль имеет вюрмский возраст, а более высокая терраса со стоянкой, соответственно, является рисской. Поскольку культурные остатки залегают в ископаемой почве, сформированной на аллювии этой террасы, то возраст стоянки не может быть древнее конца рисс-вюрмского межледниковья. Позднее В. И. Громов высказал мнение, что стоянка «соответствует по времени началу аккумуляции аллювиальной толщи вюрмской террасы и, таким образом, датируется началом вюрма» ( Замятнин , 1934. С. 209, 210).

В. А. Городцов, работавший на стоянке позже, как и В. И. Громов, относил террасу со стоянкой к риссу. Однако при этом он приводит более дробную стратиграфию стоянки (сверху вниз):

-

1 Чернозем. Нижний край его выражен неясно

0,65–0,7 м

0,2–0,3 м

0,55–0,7 м

0,75 м

0,55 м

больше 1 м

-

2 Буровато-желтый суглинок

-

3 Серый мергельный суглинок

-

4 Темно-бурый суглинок

-

5 Черная почва с нефтяными сгустками и натеками

-

6 Темно-серая речная супесь

Каменные изделия и обломки костей животных были встречены на глубине 1 м, 1,25 м, 2,95 м и 3 м. Последняя отметка соответствовала поверхности темно-серой супеси, залегающей под ископаемой почвой. Иначе говоря, культурные остатки были встречены почти во всей толще вскрытых отложений. Разрез отложений, описанный В. А. Городцовым, отличается от разреза, представленного С. Н. Замятниным. При этом отмечалась только одна ископаемая почва, залегавшая на аллювии. Другой, более молодой, ископаемый почвенный горизонт, о котором писал С. Н. Замятнин, ссылаясь на почвоведа С. А. Захарова, в раскопках В. А. Городцова отсутствовал ( Городцов , 1941. С. 12). Вместе с тем, исследователь выделил два новых литологических слоя: темно-бурый суглинок, перекрывавший ископаемую почву, и залегавший на нем серый мергельный суглинок, или серый делювиальный мергель. Интересно, что в начале раскопок В. А. Городцов, вслед за С. Н. Замятниным, указывал на наличие на стоянке только одного культурного слоя с культурными остатками. Этот слой он связывал с ископаемой почвой ( Там же . С. 11). Что касается каменных изделий и костей животных, обнаруженных выше ископаемой почвы в трех слоях делювия (в буровато-желтом суглинке, в слое серого мергеля и в темно-буром суглинке), то они, по мнению исследователя, залегали во вторичном положении. Первоначально он полагал, что эти находки были снесены делювиальными процессами вниз по склону откуда-то сверху, где находилась ископаемая почва с культурными остатками. Не исключалось также, что находки могли происходить из разрушившихся скальных навесов, располагавшихся выше стоянки и служивших палеолитическому человеку убежищем от непогоды. Поэтому культурные остатки из ископаемой почвы и делювия сначала рассматривались В. А. Городцовым как один комплекс. Позднее он указывает на наличие на стоянке по меньшей мере трех культурных слоев. Древнейший из них (нижний) связан с ископаемой почвой, а более поздние культурные слои залегали в делювии: один (средний) – в темно-буром суглинке, другой (верхний) – в сером мергельном слое. При этом подчеркивалось, что культурные остатки в этих последних слоях залегали не во вторичном положении, как казалось ему раньше, а in situ, то есть эти культурные слои были совершенно самостоятельными и не имели никакого отношения к нижнему культурному слою. Выше по разрезу в желтовато-буром суглинке находки также встречались, но были довольно редкими. Палеолитические люди, по мнению В. А. Городцова, посещали место стоянки многократно во время рисс-вюрмского межледниковья (нижний культурный слой) и последующего вюрмского оледенения (средний и верхний культурные слои) ( Городцов , 1940. С. 90).

Фауна Ильской стоянки из раскопок С. Н. Замятнина и В. А. Городцова исследовалась неоднократно. Но во всех случаях не разделялась по слоям. Первоначально ее изучала В. И. Громова. Она первой обратила внимание на то, что среди останков животных доминируют кости бизонов. Причем кости представляют не все части их скелета. В большом количестве имелись обломки трубчатых костей (особенно задних ног), фаланги и челюсти с зубами, а также отдельные зубы. Ребра, напротив, почти отсутствовали. Позвонки встречались в незначительном количестве и в основном были обнаружены шейные и задние позвонки. Это свидетельствует о том, что на стоянку с мест охоты приносили только ноги, как наиболее мясные части туш, и черепа убитых животных (Gromova, 1932. S. 309). Мамонты стоянки были отнесены к виду primigenius. По костным остаткам были определены три особи: две совсем молодые и одна – почти взрослая. В. И. Громова пришла к выводу, что фауна Ильской стоянки является фрагментом богатой более ранней теплолюбивой интергляциальной фауны, которая во время первой половины рисс-вюрмской эпохи обитала в Восточной Европе и Северной Азии. При этом ильская фауна носит смешанный характер, т. к. в ней присутствуют элементы как степной, так и горнолесной фаун. По мнению В. И. Громовой, климатические условия во время существования стоянки были во многом такими же, как в настоящее время, что подтверждает геологическую датировку памятника. При этом она ссылалась на доклад авторитетного в свое время геолога Г. Ф. Мирчинка, сделанный им 23.III.1929 г. на заседании Комиссии по изучению четвертичного периода АН СССР, в котором он датировал Ильскую стоянку концом последнего интергляциала или самым началом последовавшего за ним оледенения (Ibid. S. 336–338).

Некоторые коррективы в общую характеристику ильской фауны были внесены Н.К. Верещагиным. Особенно интересны результаты его изучения кусков асфальта (битума), прилипшего к костям бизонов. После растворения битума бензином были найдены остатки кавказской мышовки (Sicista cf. caucasica) , мелкой змеи, жуков и травянистых растений. Анализ остатков, извлеченных из битума, позволил М. Г. Кипиани определить до 20 видов травянистых растений, характерных для группировки выгревного склона. Остатки насекомых были изучены А. В. Богачёвым, определившим 18 жуков, муравья и осу. Все эти остатки, как полагал Н. К. Верещагин, говорят о какой-то фазе сильного потепления климата и остепнении предгорий Кавказа ( Верещагин , 1959. С. 96, 97).

Важные сведения о стратиграфии и возрасте Ильской стоянки были получены Н. Д. Прасловым. Материалы его раскопок, к сожалению, не опубликованы. После первого года работ исследователь указывал на наличие на стоянке двух культурных слоев. Нижний был приурочен к ископаемой почве, а верхний залегал на глубине от 2 до 3 м от современной поверхности в серо-зеленоватой плотной мозаичной глине ( Праслов , 1964. С. 76). При этом геолог М. Н. Грищенко, побывавший на раскопках, указал на связь стоянки не со второй, а с более древней третьей надпойменной террасой р. Иль высотой 17–20 м ( Грищенко , 1965. С. 154). К такому же выводу пришел несколько позднее и В. М. Муратов. По его мнению, культурные слои стоянки залегают в 5-метровой толще делювиальных глин и тяжелых суглинков, отличающихся сильной оглеенностью, что говорит о формировании их в условиях значительной обводненности. Вся толща склоновых отложений с культурными остатками перекрывает третью надпойменную террасу, которая соответствует по времени раннекарангатской (рисс-вюрмской) морской террасе Черноморского побережья Кавказа. Поэтому возраст памятника определялся им как вюрмский, ранневюрмский ( Муратов , 1969. С. 35).

Последующими раскопками 1967–1969 гг. было установлено, что делювиальные отложения на стоянке неоднородные и очень изменчивые по цвету и структуре, т. к. накапливались в условиях интенсивного размыва крутого бере- гового склона, возвышающегося над стоянкой. В этих отложениях были выявлены два слабо выраженных почвенных горизонта. Один из них (верхний) располагался в желтовато-буром суглинке, второй – под этим суглинком, причем отделялся от него отчетливой линией размыва (Праслов, Муратов, 1970. С. 84; Праслов, 1984. С. 32). Тем не менее, несмотря на такое, казалось бы, ясное деление разреза, исследователь говорит о невозможности выделения в толще делювия четких литологических слоев. Поэтому раскопки стоянки он проводил условными раскопочными горизонтами толщиной примерно по 15 см, не эквивалентными стратиграфическим уровням. Всего таких горизонтов оказалось 12. Верхний (первый) условный горизонт с культурными остатками располагался на глубине 1,7 м от современной поверхности и был приурочен к ископаемому почвенному горизонту. От второго горизонта с находками его отделяла стерильная прослойка толщиной 50 см. Самый нижний двенадцатый горизонт совпадал с нижней ископаемой почвой, пропитанной нефтью, и находился на глубине около 5 м. Именно в этом горизонте культурные остатки, по мнению исследователя, залегали in situ и образовывали истинный культурный слой. При этом содержавшую его ископаемую почву Н. Д. Праслов относил к последнему интергляциалу (рисс-вюрму) на том основании, что эта почва располагается в кровле аллювия третьей террасы, хорошо развита и содержит теплолюбивую фауну насекомых, о которой писал Н. К. Верещагин (Праслов, 1984. С. 32). Культурные остатки, залегавшие в делювии над нижней ископаемой почвой, по мнению Н. Д. Праслова и В. М. Муратова, были частично смещены, и вся толща, включавшая их, существенно деформирована (Праслов, Муратов, 1970. С. 84, 85).

Таким образом, раскопками В. А. Городцова и Н. Д. Праслова было твердо установлено, что Ильская стоянка является многослойным памятником. При этом ее культурные слои залегают в отложениях делювиального генезиса, перекрывающих третью (вюшатскую, по С. А. Несмеянову) надпойменную террасу р. Иль, аллювий которой многими исследователями сопоставляется с раннекарангатскими отложениями Черноморского побережья и относится к последнему (микулинскому, эемскому, рисс-вюрмскому) межледниковью или, по современным представлениям, к OIS 5e ( Муратов , 1969. С. 35; Праслов, Муратов , 1970. С. 84; Чепалыга и др. , 1989. С. 113–120; Несмеянов , 1999. С. 96, 176–181). Нижний культурный слой стоянки связан с нижней погребенной почвой, развитой на аллювиальной супеси террасы и, следовательно, может быть датирован в интервале от микулино до первого интерстадиала валдайского (вюрмского) оледенения (OIS 5e-c). Верхние культурные слои стоянки были лишь зафиксированы, но возраст их не установлен.

Большим пробелом отмеченных выше исследований стоянки является то, что раскопки ее прекращались после разборки культурного слоя в нижней погребенной почве. Залегающие под ней аллювиальные отложения террасы практически не вскрывались и не исследовались. Например, С. Н. Замятнин лишь вскользь упоминает, что основу террасы со стоянкой образует серо-зеленая глинистая супесь и именно на ней залегает нижняя ископаемая почва с культурным слоем (Замятнин, 1934. С. 209). В. А. Городцов эту супесь характеризовал как темно-серую и считал, что она составляет верхнюю часть аллювия террасы (Городцов, 1941. С. 11). В. М. Муратов в 1967 г. пытался выяснить характер аллювия террасы с помощью ручного бура, но ограничился лишь упоминанием, что кровля его находится на высоте 10,5 м над рекой (Муратов, 1969. С. 35).

В 2003 г. с помощью шурфов были получены дополнительные сведения об аллювиальных отложениях, подстилающих нижний культурный слой стоянки. При этом, чтобы не затронуть культурные слои, шурфы были поставлены ниже раскопа Н. Д. Праслова, в том месте, где находились траншеи и раскоп С. Н. Замятнина 1926 и 1928 гг. Ставя шурфы, я исходил из того, что исследователь, раскопав культурный слой, не слишком сильно углублялся в нижележащие речные осадки и существенно не нарушил их. Это полностью подтвердилось. Бóльшую часть разрезов шурфов составила именно засыпка и отвалы старых раскопов, а под ними залегали мало затронутые раскопками аллювиальные отложения, оказавшиеся не совсем такими, как их описывали. В результате было установлено, что на месте стоянки имеются два разновременных комплекса аллювиальных отложений, располагающихся на разной высоте и принадлежащих самостоятельным речным террасам. Верхний из них (III надпойменная терраса) состоит из серого песка и коричневато-желтой супеси. Именно на ней развита гидроморфная погребенная почва, содержащая нижний культурный слой стоянки. Более молодой аллювиальный комплекс представлен как русловыми, так и пойменными отложениями и, очевидно, принадлежит наиболее поздней плейстоценовой II надпойменной террасе р. Иль (майкопской, по С. А. Несмеянову). Аллювиальные отложения этих террас сближены и располагаются на высоте приблизительно 12–13,5 м над рекой. Цоколи террас не удалось зафиксировать. Сами террасы довольно плохо выражены в рельефе, т. к. перекрыты делювиальными отложениями различной мощности. Относительная высота третьей надпойменной террасы составляет 17–20 м, а второй надпойменной террасы – 10–14 м над уровнем реки. Культурных остатков в аллювиальных отложениях той и другой не встречено. Вместе с тем интересна находка кости мамонта в песчаном слое более низкой из этих террас.

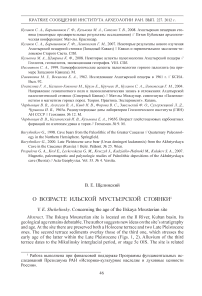

В целом такая же, но более четкая, стратиграфия была установлена и на восточном участке стоянки (Ильская 2), расположенном в 170 м к востоку и ниже по реке от места прежних раскопок (западный участок, или Ильская 1). Восточный участок стоянки был открыт нами в 1979 г. и раскапывался в течение нескольких полевых сезонов ( Щелинский , 1980. С. 130; 1985. С. 377–379; 1993. С. 7–10; 2005. С. 309–316). На этом участке хорошо сохранилась целая серия мустьерских культурных слоев. При этом здесь, в отличие от западного участка стоянки, они залегают не только в покровных делювиальных отложениях, но и в аллювиальных отложениях третьей (вюшатской) надпойменной террасы р. Иль. Наиболее полный разрез отложений этой террасы был выявлен в раскопе 1, расположенном на высоте около 17 м над руслом реки. В нем сверху вниз была зафиксирована следующая последовательность слоев (рис. 1):

I Осыпь

II Черноземный слой современной почвы. Суглинок гумусированный темносерый и черный, у основания коричневый, тяжелый, комковатый, с редкой оглаженной щебенкой и единичными глыбами доломитов. Контакт с нижележащим слоем отчетливый, извилистых и изломанных очертаний

III Суглинок желтовато-коричневый, внизу сероватый, тяжелый, с многочисленной (местами от 10–15 до 30%) мелкой (0,5–2 см) и более крупной оглаженной щебенкой и единичными глыбами доломитов; обломочный материал распределяется неравномерно, небольшими скоплениями с неясными очертаниями, обломки залегают хаотично, часто на узких гранях; повсеместно, особенно в средней и нижней частях слоя, много вкраплений и мелких (1–2 см) комочков извести. Контакт с нижележащим слоем отчетливый, волнистых очертаний, местами с размывом

IV Глина коричневато-серая с синеватым оттенком, в верхней части более темная, вероятно гумусированная, в нижней – светлая, сильно обызвествленная, заметно ожелезненная, плотная, оскольчатой структуры (при высыхании покрывается сеткой трещин), с небольшим содержанием (5–10%) щебенки и единичными глыбами доломитов, содержит многочисленные включения извести светло-серого цвета, вверху рыхлые и окаменевшие в средней и нижней частях слоя, карбонаты образуют ветвистые прожилки, утолщающиеся до 5–6 см вниз по разрезу; в верхней части слоя эти прожилки извести почти горизонтальные, а ниже по разрезу они загнуты вниз по склону, что указывает на сползание глин; ожелезненность слоя в основном мелкопятнистая. Переход к нижележащему слою постепенный

V Глина голубовато-серая (сизая), ожелезненная, без обломочного материала, плотная, оскольчатой структуры, с небольшим количеством карбонатов; последние преимущественно в виде твердых стяжений и кристаллов кальцита; ожелезненность характерна для нижней половины слоя, где образует широкие горизонтальные и косо наклонные полосы ярко-ржавой окраски. Контакт с нижележащим слоем отчетливый

VI Супесь бурая, глинистая, очень плотная, в верхней части местами серая и темно-серая, гумусированная, ниже более рыхлая и слоистая, содержит многочисленные бесформенные конкреции и прослойки прочных окаменевших карбонатов, а также вкрапления высохшей нефти и отдельные крупные линзы твердого, как асфальт, битума. Нижний контакт постепенный

-

VII Песок синевато-серый, глинистый, рыхлый, слоистый, с прослойками и линзами галечно-гравийного материала, сильно пахнет нефтью

-

VIII Галечник, обогащенный слабо окатанным и неокатанным щебнем и глыбами доломитов с синевато-бурым песчано-глинистым заполнителем, пропитан нефтью, гальки хорошо окатанные, мелкие и средние, единичные достигают 15–20 см в поперечнике, в основном из песчаников, часто выветрелые и режутся ножом;

имеются также мелкие гальки из лидита, кварца и других кремнистых пород. Контакт с нижележащим слоем отчетливый

-

IX Глина темная, синевато-серая палеогенового возраста. Цоколь террасы

0,5–0,8 м

0,55–0,9 м

0,8–1,2 м

0,7–1,0 м

0,5–1,3 м

0,5 м

0,8–1,0 м

16 86 м Северная стенка

I-IX /б

Рис. 1. Ильская мустьерская стоянка. Восточный участок. Раскоп 1.

Разрез отложений по западной и северной стенкам

Условные обозначения : 1 – осыпь; 2 – черноземный слой современной почвы; 3 – суглинок желтокоричневый; 4 – глина коричневато-серая; 5 – глина голубовато-серая (сизая); 6 – супесь бурая; 7 – линзы битума; 8 – песок синевато-серый; 9 – галечник; 10 – глина палеогенового возраста; 11 – камни, щебень; 12 – карбонатные включения; 13 – кости; 14 – нивелировочные отметки; 15 – культурные слои; 16 – литологические слои

В описанном разрезе представлены две генетически различные пачки отложений террасы: делювиальная (слои II–V) и аллювиальная (слои VI–VIII). Аллювий представлен русловым галечником и пойменным песком и супесью. Высота его над современным руслом реки составляет 13,5 м. Выявлен и цоколь террасы, располагающийся на относительной отметке 11 м. Совершенно очевидно, что перед нами та же 17–20-метровая третья надпойменная терраса, которая была описана на западном участке стоянки. Галечный слой разреза обогащен слабо преобразованным водой коллювиальным обломочным материалом, что связано с близостью коренного склона долины. В пойменной глинистой супеси (слой VI) также встречается мелкий слабо окатанный обломочный материал. Сверху эта супесь гумусированная, т. е. подверглась процессам почвообразова- ния до того, как была перекрыта склоновыми отложениями. К тому же в древности она была пропитана нефтью и содержит линзы битума. Интересно, что в данном разрезе нет по-настоящему выраженной ископаемой почвы, имеющейся в кровле аллювия на западном участке стоянки, что, по-видимому, связано с фациальными условиями осадконакопления. На западном участке погребенная почва сформировалась за счет заболоченных условий на поверхности аллювия. Тогда как на восточном участке такие условия, надо полагать, отсутствовали. Делювиальные отложения, перекрывающие аллювий террасы, разделяются на две части: нижнюю (слои IV–V) и верхнюю (слои II–III). Между ними имеется отчетливый перерыв в осадконакоплении и явный размыв верхней части слоя IV. Нижняя часть делювиальной пачки отложений исключительно глинистая, содержит незначительное количество щебня и окрашена в «холодный» цвет. Это может свидетельствовать о наличии обильной растительности на склонах, замедлявшей эрозионные процессы, и на влажный и прохладный климат времени накопления глин. Глина слоя IV обогащена известью, заполнившей трещины усыхания, что может указывать на засушливый климат, наступивший после формирования глинистой толщи. Обращает на себя внимание то, что вверху эта глина заметно темнее, чем ниже по разрезу, и, по-видимому, гумусированная. Можно предполагать, что это остатки размытой склоновой эрозией интерстадиальной почвы. Верхняя часть делювиальной пачки отложений (слои II и III), отделенная от нижней части линией размыва, иная. Она представлена тяжелыми суглинками с большим количеством грубого обломочного материала. Не вызывает сомнений то, что эти отложения, на которых впоследствии образовалась мощная современная почва (слой II), накапливались в условиях активных эрозионных процессов, вызванных, как можно думать, холодным климатом и неразвитой растительностью на склонах долины.

Эти суждения о вероятных природных условиях формирования геологических слоев на стоянке в целом согласуются с предварительными данными их палинологических исследований, выполненных в 1982 г. E. A. Романовой. Исследована верхняя часть разреза (до слоя VI включительно). Всего прослежено 9 спорово-пыльцевых комплексов. Палинологические исследования указывают на неоднократные изменения состава растительности во время накопления толщи отложений на стоянке, что, очевидно, было связано с колебаниями климата. При этом климат был в целом холоднее современного. В течение всего отрезка верхнего плейстоцена, представленного в изученной части разреза, растительность имела лесостепной характер с периодическим преобладанием то лесного, то степного ландшафта. Подтверждается, что литологический слой VI формировался в достаточно теплых условиях. Выше по разрезу выявляется чередование спорово-пыльцевых спектров стадиального и интерстадиального характера (верх литологического слоя IV) на фоне усиливавшегося общего похолодания климата.

В описанной толще отложений выделено семь мустьерских культурных слоев, связанных с литологически различными слоями. Три нижних культурных слоя (5–7) залегают в отложениях водного происхождения, в аллювии террасы. Казалось бы, в таких отложениях культурные слои должны были быть полностью разрушены рекой. Однако они сохранились и только в незначительной степени были повреждены водой. Нет сомнений, что оставившие их мустьерские охотники жили близко у воды, на низкой периодически подтопляемой древней пойме и непосредственно на песчано-галечном пляже реки. Самый древний культурный слой 7 располагается в занефтеванном в древности русловом галечнике террасы (литологический слой VIII). Культурный слой 6 залегает на 50–60 см выше слоя 7 и связан с сине-серым глинистым речным песком, также пропитанным нефтью (литологический слой VII). Пачку культурных слоев, сформировавшихся в аллювиальных отложениях речной террасы, завершает культурный слой 5. Он лежит в верхней части бурой гумусированной и отчасти занефтеванной супеси, слагающей древнюю пойму реки (литологический слой VI).

Другие культурные слои (1–4) залегают в склоновых делювиальных глинах и суглинках, перекрывающих аллювиальные отложения древней террасы. В самой нижней части делювиальной толщи находится культурный слой 4, связанный с плотной голубовато-серой (сизой) глиной (литологический слой V). Культурный слой 3 располагается выше в нижней половине слоя коричневато-серой глины, насыщенной рыхлыми карбонатами (литологический слой IV). Культурный слой 2 связан с той же самой глиной, но с верхней, более темной, ее половиной (размытая ископаемая почва?).

Наконец, культурный слой 1 находится в самой верхней части делювиальной толщи, образованной желтовато-коричневым суглинком, насыщенным грубым обломочным материалом (литологический слой III).

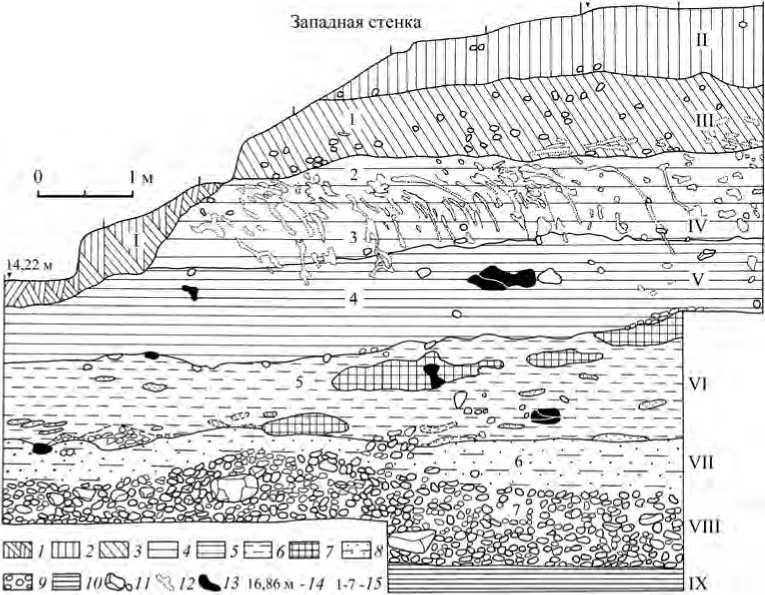

Важная информация о стратиграфии стоянки была получена в раскопе 2, поставленном в 6 м ниже по склону от раскопа 1, на поверхности, как предполагалось, второй (майкопской) надпойменной террасы, хорошо выраженной в рельефе. Раскопки это подтвердили (рис. 2). При этом оказалось, что в этом раскопе представлен не только весь комплекс делювиально-аллювиальных отложений второй надпойменной террасы (литологические слои I–VI), но и частично – отложения третьей надпойменной террасы (литологические слои VII–IX), описанные в раскопе 1 (литологические слои VII–IX раскопа 2 соответствуют литологическим слоям VI–VIII раскопа 1). Как и в раскопе 1, к этим слоям приурочены наиболее древние культурные слои стоянки (5–7). Таким образом, в раскопе 2 отложения второй надпойменной террасы как бы вложены в нижнюю часть отложений третьей надпойменной террасы. Надо сказать, что раскоп 2 является не единственным местом на территории стоянки, где установлены аллювиальные отложения второй террасы, с размывом налегающие на отложения третьей террасы. При этом показательно, что, например, в шурфах 3 и 4, расположенных западнее раскопа 2, в аллювии второй террасы найдены единичные кости млекопитающих и каменные изделия, очевидно переотложенные из культурных слоев, находящихся в отложениях третьей террасы.

Совокупность приведенных выше данных свидетельствует о том, что Иль-ская мустьерская стоянка заселялась первобытными охотниками многократно на протяжении весьма длительного промежутка времени. Ее нижние культурные слои (слои 5–7 восточного участка) залегают в аллювиальных отложениях третьей надпойменной террасы, синхронных последнему (эемскому или ми-кулинскому) межледниковью ( Щелинский , 1985. С. 377–379; Ščelinskij , 1998. S. 131–161), и на этом основании достаточно уверенно могут быть датированы

Рис. 2. Ильская мустьерская стоянка. Восточный участок. Раскоп 2. Разрез отложений по южной и западной стенкам

Условные обозначения: 1 – насыпная земля; 2 – черноземный слой современной почвы; 3 – суглинок серовато-желтый; 4 – суглинок коричневато-серый; 5 – суглинок коричневато-темно-серый; 6 – глина серо-желтая; 7 – песок серовато-белый; 8 – супесь бурая; 9 – коренные породы палеогенового возраста; 10 – кротовины; 11 – камни; 12 – щебень; 13 – линзы супесчано-глинистого материала; 14 – кости; 15 – нивелировочная отметка; 16 – литологические слои; 17 – культурные слои стадией 5e изотопно-кислородной шкалы (OIS), возраст которой определяется в пределах 128–115 тыс. л. до н. э. (Jöris, 2001. S. 21, 22; 2004. S. 68; Bosinski, 2000–2001. P. 109). Этим же временем, скорее всего, датируется и нижний культурный слой западного участка стоянки. Правда, Г. Ф. Барышников и Дж. Хоф-фекер считают, что он моложе, т. к. в нем обнаружены остатки весьма крупных особей хищников (гиены и медведя), что не характерно для интергляциала, и датируют его в пределах стадий 5d–5a или даже стадией 4. К стадии 5e они относят лишь слой 7 на восточном участке стоянки, в котором в большом количестве представлена ранняя форма мамонта Mammuthus cf. chosaricus (Hoffecker et al., 1991. Р. 117; Baryshnikov, Hoffecker, 1994. Р. 3, 8). Культурные слои стоянки, залегающие в делювиальных отложениях (слои 1–4 восточного участка), сформировались в начале вюрма (валдая). При этом следует учесть отсутствие сколько-нибудь заметного перерыва между завершением аккумуляции аллювия и началом накопления делювиальных отложений на террасе, включающих культурные слои, равно как и постепенный характер осадконакопления делювия в нижней части разреза. Четкий перерыв в осадконакоплении фиксируется лишь в верхней части разреза между литологическими слоями III и IV. Этот перерыв связан с размывом верхней части литологического слоя IV и развитой на нем ископаемой почвы (сохранились ее остатки), соответствующей, вероятно, интер- стадиалу оддераде. Исходя из этого культурные слои 3–4 синхронизируются со стадиями 5b–d (115–83 тыс. л. до н. э.), а культурный слой 2 – с интерстадиалом оддераде (стадия 5a – 83–72 тыс. л. до н. э.). Поверх этого культурного слоя в разрезе хорошо выражен перерыв в осадконакоплении, что является важным показателем существенного изменения климатических условий на последнем этапе существования стоянки. Очевидно, климат стал сухим и холодным. На склонах долины р. Иль было мало растительности, при этом уровень реки сильно понизился (врез и углубление русла, предшествующее накоплению аллювия второй надпойменной террасы), что привело к бурному развитию склоновой эрозии и образованию на террасах тяжелых суглинков с большим количеством щебня из местных пород. Именно в таких условиях происходило формирование самого позднего культурного слоя 1 стоянки, залегающего в щебнистом суглинке литологического слоя III. Следовательно, этот культурный слой вполне допустимо коррелировать с первым холодным максимумом валдайского оледенения (стадия 4 – 72–57 тыс. л. до н. э.), или началом стадии 3.

Список литературы О возрасте Ильской мустьерской стоянки

- Верещагин Н. К., 1959. Млекопитающие Кавказа//История формирования фауны. М.; Л.

- Городцов В. А., 1940. Ильская палеолитическая стоянка по раскопкам 1937 года//БКИЧП. 6-7.

- Городцов В. А., 1941. Результаты исследования Ильской палеолитической стоянки (предварительное сообщение)//МИА. № 2.

- Грищенко М. Н., 1965. Геология волгоградской стоянки Сухая Мечётка на Волге и стоянки Рожок 1 в Приазовье//Стратиграфия и периодизация палеолита Восточной и Центральной Европы. М.

- Замятнин С. Н., 1934. Итоги последних исследований Ильского палеолитического местонахождения//Тр. II Междунар. конф. Ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. Л.; М.; Новосибирск.

- Муратов В. М., 1969. Геологический возраст палеолитических стоянок. Северный Кавказ//Природа и развитие первобытного общества на территории Европейской части СССР. М.

- Несмеянов С. А., 1999. Геоморфологические аспекты палеоэкологии горного палеолита (на примере Западного Кавказа). М.

- Праслов Н. Д., 1964. Работы по исследованию палеолитических памятников в Приазовье и на Кубани//КСИА. Вып. 101.

- Праслов Н. Д., 1984. Развитие природной среды на территории СССР в антропогене и проблемы хронологии и периодизации палеолита//Палеолит СССР. М. (Археология СССР)

- Праслов Н. Д., Муратов В. М., 1970. О стратиграфии Ильской стоянки//АО 1969 г.

- Чепалыга А. Л, Михайлеску К. Д., Измайлов Я. А., Маркова А. К., Кац Ю. И., Янко В. В., 1989. Проблемы стратиграфии и палеогеографии плейстоцена Черного моря//Четвертичный период. Стратиграфия. М.

- Щелинский В. Е., 1980. Новая мустьерская стоянка в поселке Ильском//АО 1979 г.

- Щелинский В. Е., 1985. Новые данные о многослойной раннепалеолитической стоянке Ильская 2 в предгорьях Северо-западного Кавказа//Достижения археологии в XI пятилетке: Тез. докл. Всесоюз. археолог конф. Баку.

- Щелинский В. Е., 1993. Исследование мустьерской стоянки Ильская II в Прикубанье//Новые открытия и методологические основания археологической хронологии. Тез. докл. конф. СПб.

- Щелинский В. Е., 2005. О стратиграфии и культурной принадлежности Ильской стоянки//Четвертая Кубанская археолог. конф.: Тез. и докл. Краснодар.

- Baryshnikov G., Hoffecker J. F., 1994. Mousterian hunters of the NW Caucasus: Preliminary results of recent investigations//Journal of Field Archeology. 21.

- Bosinski G., 2000-2001. El Paleolitico medio en Europa Central//Zephyrus. 53-54.

- Gromova V., 1932. Der Säugetierfauna der mittelpaläolithischen station bei Il'skaja im nördlichen Kaukasus//Тр. ЗИН. 1.

- Hoffecker J. F., Baryshnikov G., Potapova O., 1991. Vertebrate remains from the Mousterian site of I'lskaja I (Northern Caucasus, U.S.S.R.): New analysis and interpretation//Journal of Archaeological Science. 18.

- Jöris O., 2001. Der spätmittelpaläolithische Fundplatz Buhlen (Grabungen 1966-1969)//Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie. 73. Bonn.

- Jöris O., 2004. Zur chronostratigraphischen Stellung der spätmittelpaläolithischen Keilmessergruppen: Der Versuch einer kulturgeographischen Abgrenzung einer mittelpaläolithischen Formengruppe in ihrem europäischen Kontext//Bericht der Römisch-Germanischen Kommission. Bd. 84, 2003.

- Scelinskij V. E., 1998. Der mittelpaläolithische Fundplatz Il'skaja II im westlichen Kubangebiet: Zur Charakterisierung des Mittelpaläolithikums im Kaukasus-vorland//Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. 45.