О второй столице Когурё

Автор: Стоякин М.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология стран Азии

Статья в выпуске: 10 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья раскрывает актуальную проблему изучения второй столицы раннесредневекового государства Когурё. Рассмотрена отечественная историография вопроса. Для раскрытия особенностей столицы в средний период привлечены и проанализированы основные корейские и китайские письменные и эпиграфические источники. Информация о локализации столицы выглядит запутанной до конечного периода Когурё и раскрывается в следующий - бохайский - период. Анализ письменных источников дополнен археологическими данными о городищах Куннэ и Ваньду в провинции Цзилинь КНР, с которыми соотносятся столичные объекты. Они показывают отличное от летописи время существования столицы как укрепленного города и подтверждают бохайский этап функционирования как областного центра. На начальном этапе в труднодоступную горную долину р. Ялуцзян была перенесена неукрепленная военная ставка лидера Когурё, которая с развитием государственности переросла в крупный административно-политический центр. Необходимо расширение археологических работ в столичной области Когурё для выявления подробной хронологии и элементов столицы Когурё, поиска дальнейшего соответствия данных археологии с ранними летописными сведениями.

Когурё, средний период, бохай, столица, летописи, городище куннэ и ваньду, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/147247123

IDR: 147247123 | УДК: 902.03+903.43 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-10-17-29

Текст научной статьи О второй столице Когурё

,

,

Раннесредневековая столица как сосредоточение политической, экономической, религиозной и др. функций государства является важным объектом изучения историков и археологов. Однако для многих государств Восточной Азии этого периода прогресс в реконструкции данной области оставляет желать лучшего. Несмотря на письменную эпоху, в источниках очень мало информации о таком важном элементе государства, как столица. Особенно это характерно для тех стран, которые на протяжении своей истории меняли расположение столицы. Например, для хронологии государства Когурё традиционно выделяется 3 этапа, соотносимые с расположением столицы по записям летописи «Самгук саги». Так, в 3 г. н. э. Юри ван перенес столицу из Чольбона в Куннэ (кит. Гонэй), а в 427 г. она была перенесена в Пхёнъян [Ким Бусик, 1995, с. 40, 84].

В историографии сообщалось, что наиболее древние из изученных памятников Когурё относятся к так называемому второму периоду истории когурёсцев, когда в районе г. Цзиань, в среднем течении р. Ялуцзян (р. Амноккан), была основана первая столица государства Когурё Куннэ (Хвандо) [Воробьёв, 1961, с. 82; Джарылгасинова, 1972, с. 47]. Впервые среди европейцев об остатках крепостной стены в этом районе вначале XX в. сообщил Э. Шаванн [Джарылгасинова, 1972, с. 20], однако его основной интерес был обращен к стеле Квангэтхо-вана и рядом расположенному курганному полю. Должного внимания не уделялось и в отечественном востоковедении. Напротив, более подробно эта тематика разработана в трудах исследователей из Восточной Азии [Вэй Цуньчэн, 1994; Ян Сиын, 2020; Йо Хогю, 2012] 1.

В нашей статье речь пойдет об «историографической» второй столице Когурё, но есть несколько замечаний. Во-первых, как будет рассмотрено ниже, до официального переноса столицы из Куннэ в Пхёнъян существует ряд записей о нескольких пунктах, названиях, касающихся смены политического центра в период «столицы в Куннэ». Во-вторых, существует проблема соразмерности применения самого термина «столица» для раннего периода Когурё, когда государственность еще не сложилась. Анализ первой «столицы» Когурё в Чольбоне показал, что в это время отсутствовала «столица», существовала некоторая, видимо, мобильная военная ставка лидера группы Когурё [Стоякин, 2023]. Возможно, она поначалу была перенесена в новый район, в 70 км на восток от прежнего центра, в долину р. Ялуцзян и только с течением временем сформировалась как столица. Р. Ш. Джарылгасинова [1972, с. 68] считала, что содержание летописей касалось не смены «столицы», а переселения больших групп людей на новые места.

Отечественная историография при описании 400-летней истории второй столицы опирается на разрозненные источники, которые не могут показать общей картины ее формирования и развития. Ссылки исследователей на различные комментарии, разбросанные по разным книгам, также не вносят определенного порядка в понимание ситуации. Поэтому мы решили обобщить и проанализировать известный материал из комплекса письменных корейских и китайских источников по данной теме: записи исторических летописей «Самгук саги» (1145 г.), «Самгук юса» (1285 г.), «Сань-го чжи» (конец III в.), «Вэйшу» (середина VI в.), «Наньши», «Бэйши» и «Суй шу» (VII в.), «Синь Тан шу» (XI в.), «Ляо ши» (1344 г.). Кроме этого, в «Сань-го чжи» приводится довольно подробное описание походов Гуаньцю Цзяня – полководца царства Вэй на основе содержания стелы, установленной им в ознаменование побед над Когурё в 245 г. недалеко от Хвандо и обнаруженной в начале XX в. Никакой информации о столице в этот период не содержится в ценном эпиграфическом источнике по Когурё – стеле «Квангэтхо-вана» (414 г.). После этого мы соотнесем эти сведения с археологическими данными для возможной реконструкции локации и структуры второй столицы Когурё.

Письменные и эпиграфические источники

В «Самгук саги» указывается, что в 3 г. н. э. Юри ван перевел столицу в Куннэ и построил на скале крепость Винаам. Перенос был объяснен стратегическими («горы там неприступны, а реки глубоки») и экономическими («земля удобна для произрастания пяти злаков, много водится разной дичи, рыб и черепах») условиями [Ким Бусик, 1995, с. 40]. Позже, в 198 г., при правлении вана Сансана построили крепость Хвандо и в 209 г. туда перенесли столицу [Там же, с. 65–66]. Учитывая раннее (142 г.) сообщение о землетрясении в Хвандо [Там же, с. 55], «речь могла идти не о возведении, а о реконструкции города после возможных разрушений» [Там же, с. 65, коммент. 28]. При этом каждое событие смены столицы было связано с государственным ритуалом, в ходе которого будущее место выбирала жертвенная свинья (более подробно см.: [Никитина, 1996]).

В китайских источниках («Саньго чжи», «Бэйши» и др.) отсутствует информация о переносе столицы в Куннэ из Чольбона и совсем по-другому повествуется о событиях конца II – начала III в.: «В годы Цзянь-ань (196–219 гг.) выступивший с войсками [китайский полководец] Гунсунь Кан напал на него [когурёского Иимо] и разгромил его государство, предав огню города и селения… Иимо основал новое царство 2» [Пак, 2001, с. 23; Бичурин, 1950, с. 52]. Существует мнение, что это произошло в 209 г., что вынудило Когурё перенести свою столицу из долины р. Хунцзянь в долину р. Ялуцзян недалеко от Хвандо [Barnes, 2001, p. 22– 23]. М. В. Воробьёв считает, что перенос произошел с территории Лолана, что выглядит маловероятным [Воробьёв, 1997, с. 125–126]. По «Самгук саги» вмешательство Гуньсунь Кана пришлось на 197 г., сразу после смерти предыдущего вана и борьбы наследников за престол [Ким Бусик, 1995, с. 64–65]. Таким образом, возведение Хвандо в следующем году можно объяснить нападением ханьских войск на территорию Когурё. При этом перенос столицы состоялся через 10 лет, что выглядит немного странно, учитывая сложившуюся политическую обстановку.

Ю. М. Бутин при определении расположения столиц Когурё ссылался на работу Сиратори 1940 г., предполагавшего, что первой столицей Когурё было Куннэ, которое находилось ниже северной излучины р. Амноккан, возле современного г. Далицзы. Но чуть дальше уже отмечает в качестве него расположенный недалеко г. Линьцзян 3 [Бутин, 1984, с. 111–112, 132]. Видимо с такой трактовкой локации можно связать его комментарий [Там же, с. 233, коммент. 308] фрагмента летописи, где Куннэ без слова «сон» («город, крепость») является обозначением понятия «вглубь (внутри) страны», и тогда столицей будет крепость Винаамсон 4. Поэтому дальше при определении столицы он использует только Хвандо у современного г. Цзиань, так как упоминание Винаамсон пропадает из летописей. Кроме того, он не согла- сен с Сиратори, который определял его локацию в 90 км к северо-западу [Бутин, 1984, с. 111]. Существует также мнение Но Тхэдона и Байнгтона, что Винаамсон являлось городищем Унюй, которое многие ученые соотносят с первой столицей Когурё (см.: [Стоякин, 2023]).

«Линьцзянской» теории 5 стал придерживаться и М. В. Воробьёв [1997, с. 128], хотя ранее он, привлекая мнения других японских археологов, в целом разделял «цзианьскую» теорию [Воробьёв, 1961].

В «Саньго чжи» приводится довольно подробное описание походов Гуаньцю Цзяня – полководца царства Вэй, чье войско в 246 г. захватывает и сильно вырезает население города Хвандо [Ким Бусик, 1995, с. 68; Пак, 2001, с. 23]. Несмотря на указание, что главный город Когурё расположен у подножья горы Хвандо [Пак, 2001, с. 23; Кюнер, 1961, с. 231; Бичурин, 1950, с. 38], в «Бэй ши» и «Лян ши» говорится об использовании повозок на лошадях для подъема к городу Хвандо [Бичурин, 1950, с. 53; Бутин, 1984, с. 136–137]. Это подразумевает нахождение его на горе. Как считает Ли Бёндо, дата захвата столицы является неправильной, так как на стеле Гуаньцю Цзяня и в летописи «Бэй ши» указывается 245 г. 6 [Ким Бусик, 1995, с. 68, коммент. 7].

Для этого времени есть сообщение, что на востоке от столицы сооружено огромное здание для жертвоприношения духам, и в столице бывает большое собрание, называемое «тун-мэн» [Бичурин, 1950, с. 38; Пак, 2001, с. 23; Кюнер, 1961, с. 232]. Очевидно, что «столица» была важным местом для проведения централизованных ритуалов в период складывания государственности Когурё.

Согласно «Самгук саги», в 247 г. из-за сильных разрушений «невозможно было восстановить в качестве столицы город Хвандо, Тончхон-ван построил крепость Пхёнъян, переселил туда народ и перенес алтари государства» [Ким Бусик, 1995, с. 70]. Упоминание об этом событии отсутствует в китайских летописях. Судя по тому, что до 313 г. на территории современного г. Пхеньян существовал китайский округ Лолан, такое сообщение выглядит сомнительным.

Если обратиться к значению слова «пхёнъян», то оно означает «широкая земля; равнина». Возможно, данное слово могло соответствовать в III в. другому месту – другой широкой долине, а не современному г. Пхеньян. Ли Бёндо считал, что Пхёнъян находился на противоположном берегу р. Амноккан, вероятно, около современного г. Канге. После это название было перенесено на столицу уже на р. Тэдонган [Ким Бусик, 1995, с. 70, коммент. 19]. В то же время каких-либо памятников, претендующих на роль столицы, в районе г. Канге не известно.

В середине IV в. Когурё оказалось на краю гибели. В 342 г. весной «восстановили крепость (стены) Хвандо и [в то же время] построили [внутри нее цитадель] Кукнэсон 7. Осенью, в восьмом месяце, [ван] переехал в город Хвандо». Зимой правитель государства Янь мужу-нов во главе большой армии вторгся в Когурё, «разграбил гробницу вана Мичхона, захватил [в плен] более 50 тысяч душ обоего пола, сжег дворцы и разрушил крепость Хвандо» [Там же, с. 78]. Кратко об этом сообщается и в «Бэй ши» и «Суй шу» [Бичурин, 1950, с. 53, 82]. В «Самгук юса» говорится: «перенесли столицу в город Анси, т. е. город Хвандо» [Ирён, 2018, с. 140–141]. Город Анси у Ирёна располагался к северу от р. Ляошуй, т. е. р. Амнок [Там же, с. 445]. Между тем Анси являлся одним из центральных оборонительных пунктов на Ляодуне во время войн с китайцами в VII в., поэтому указание в этой части летописи не точны. В целом труд Ирёна скуп на описание столицы Когурё, несмотря на то, что здесь впервые возвели важные для него, как монаха, буддийские храмы [Ким Бусик, 1995, с. 80– 81]. Необходимо отметить, что вновь появляется название Куннэсон. Также впервые фиксируются данные о большой численности населения в столичной области.

В следующем 343 г. осенью из разрушенной столицы «[ван Когуквон] переехал в крепость Тонхвансон в Пхёнъяне. Эта крепость находилась посреди гор Тонмёксан в нынешнем Согёне [Пхёнъяне]» [Ким Бусик, 1995, с. 78]. Тут же (коммент. 10) говорится, что столица на р. Амноккан была перепутана с Пхёнъяном на р. Тэдонган 8. Однако, учитывая несколько записей о Пхёнъяне (334, 371 гг.) [Ким Бусик, 1995, с. 77, 79; Ирён, 2018, с. 140] и то, что прошли десятилетия со времени захвата округа Лолан, можно предположить, что Тонхвансон (т. е. «Восточная столица») могла находиться в районе Пхеньяна и быть административным центром.

Для позднего периода Когурё (с VI в.) китайские источники «Бэй ши», «Суй шу» и «Тан шу» сообщают о системе трех резиденций правителя: кроме Пхёнъяна были еще Го-нэй-чен и Хань-чен [Бичурин, 1950, с. 57–58, 82, 98]. «Река Я-лу-шуй, пройдя западною стороною город Го-нэй-чен, сливается с рекою Янь-нань-шуй 9» [Там же, с. 98]. Сейчас основное русло реки проходит у южной стороны г. Цзиань. Таким образом, письменные источники указывают на существование старого русла в когурёское время [Йо Хогю, 2019, с. 12]. Позже, в 666 г., в битве за власть между сыновьями Ён Кэсонмуна Намсэн бежал и укрылся в Куннэсоне, откуда неудачно собирался наступать на Пхёнъян [Ким Бусик, 1995, с. 128; Бичурин, 1950, с. 120]. Отсюда и из крепости Синсон в войне против Тан в 645 г. было направлено 40 тыс. пеших и конных воинов на помощь Ляодуну [Ким Бусик, 1995, с. 116]. Эти записи доказывают важную политическую и военную роль этого города в поздний период Когурё и после переноса столицы в Пхёнъян.

В «Синь Тан шу» сообщается о Ваньду, ставшем уездным центром в бохайское время на пути из Тан в Бохай 10. Среди наиболее ценимых в народе продуктов указываются «сливы из Ваньду» [Ивлиев, 2005, с. 468]. Еще ранее, в 548 г., когурёскому Янвон-вану из Хвандо прислали отборные колосья риса [Ким Бусик, 1995, с. 96]. Это подразумевает благоприятные условия для занятия земледелием вокруг столицы.

В «Ляо ши» 11 повторяется известное содержание предыдущих летописей, но уточняется статус города не только в качестве уездного центра Ваньду, но в то же время и окружного города Хуаньчжоу. Уже в «Синь Тан шу» сообщалось, что, когда на старых землях Гаоли в Бохае была создана Западная столица, в ее подчинении находилось 4 округа: Шэнь, Хуань, Фэн и Чжэнь [Ивлиев, 2005, с. 463]. Забытый термин «Ваньду» вновь появляется в письменных источниках, и впервые за многие столетия на их основе стало возможно определить более-менее точное расположение города. Видимо, в это время он становится аналогом Куннэ.

Однако в последующее время население забыло об этнокультурной принадлежности столицы и многочисленных курганов в долине Тунгоу. При Юань эти объекты относили к чжурчжэньской династии Цзинь [Джарылгасинова, 1972, с. 17]. На это указывает и источник XII в., в котором говорится, что среди захваченных в VII в. танскими войсками крепостей был Куннэсон к северу от р. Ялу, на расстоянии 17 почтовых станций от Пхъёняна; он находился в пределах Северной династии, т. е. Цзинь, но его местонахождение неизвестно [Ким Бусик, 2002, с. 85].

Представленные выше сообщения письменных источников даже по такому важнейшему объекту для государства, как столица Когурё, являются малоинформативными и запутанными, что привело к появлению разных мнений среди исследователей о локализации столицы. С учетом указанных недостатков летописных сообщений важным источником для определе- ния расположения и особенностей столицы среднего периода Когурё становятся данные археологии.

Археологические источники

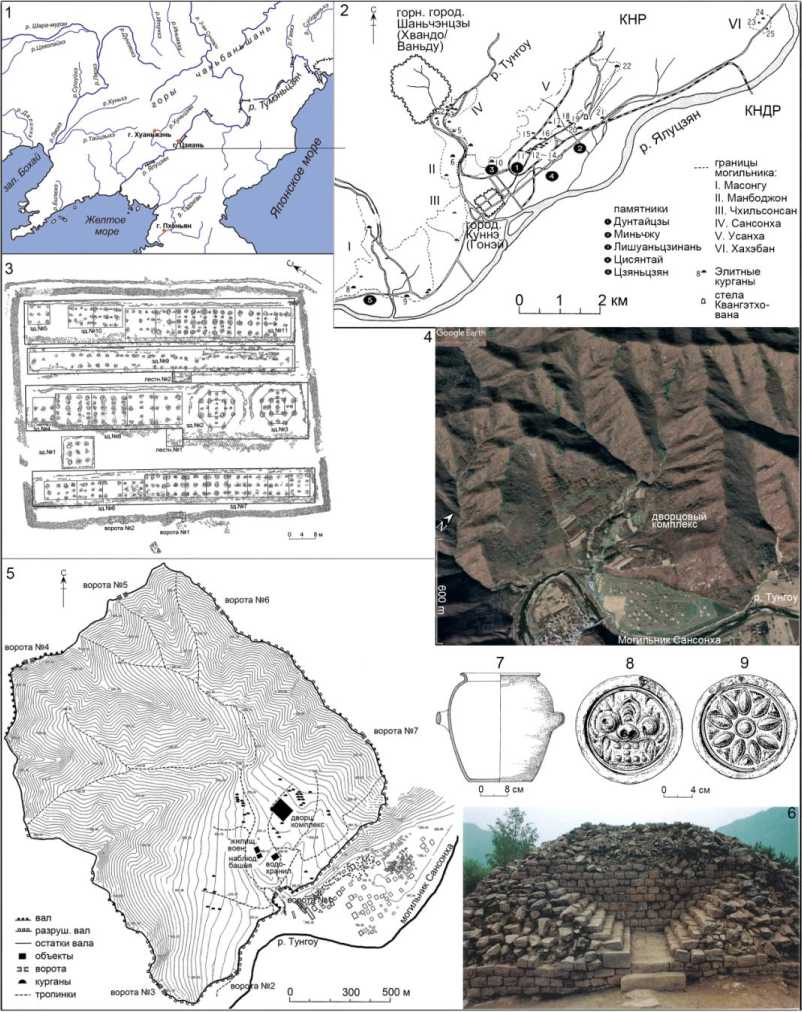

Издавна район современного г. Цзиань в среднем течении р. Ялуцзян стали соотносить с местом расположения столичной области Когурё (рис. 1). На это указывало не только наличие здесь двух городищ, Тунгоу (Куннэ / Гонэй) и горного городища Шаньчэнцзы (Хван-до / Ваньду), но и огромного курганного поля из более 11 тыс. курганов, в том числе царских, и стелы Квангэтхо-вана. Начиная с 1905 г. городища изучали японские исследователи (Тории Рюдзо, Сэкино Тадаси, Икэути Хироси и др.), а со второй половины XX в. – китайские ученые (Вэй Цуньчэн, Ли Дяньфу и др.).

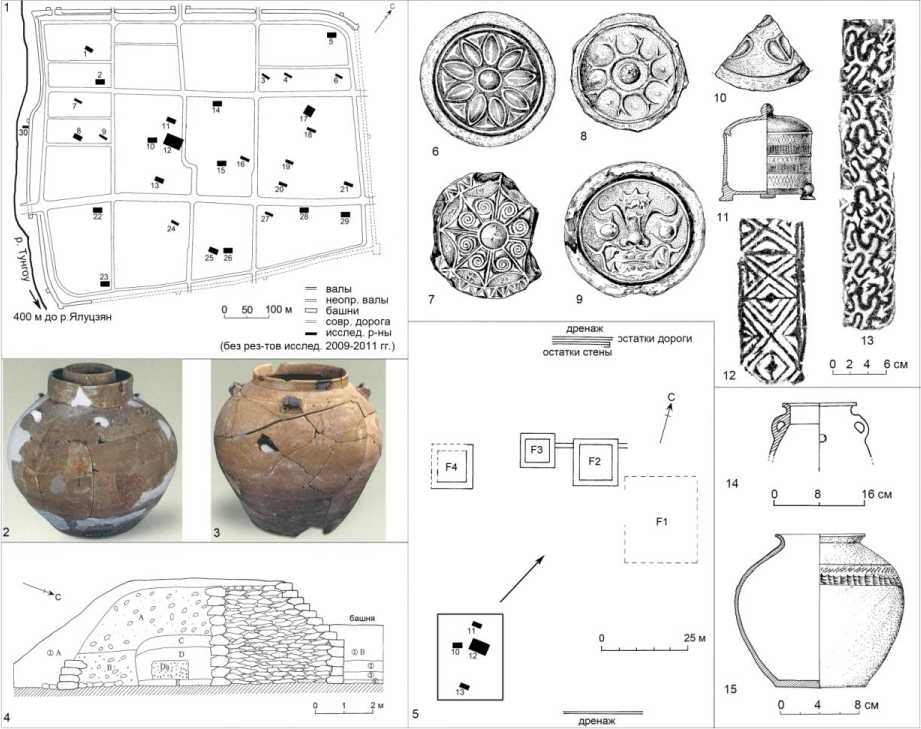

Городище Куннэсон / Гонэйчэн

Долинная крепость расположена в городской черте г. Цзиань пров. Цзилинь КНР. С западной и южной сторон территория памятника ограничена руслами рек Ялуцзян и Тунгоу, представляющими собой естественные преграды. С севера и востока подходы к городищу защищены рвами. В начале XX в. городская застройка привела к сильным разрушениям памятника. На памятнике исследовано более 6 тыс. кв. м территории (рис. 2).

Первое и единственное полное описание городища Куннэ в отечественной историографии можно найти в трудах М. В. Воробьёва. Остальные исследователи используют его данные, не внося никаких существенных дополнений [Джарылгасинова, 1972, с. 61; Воробьев, 1997, с. 329]. Он, в свою очередь, ссылался на работы японских исследователей начала XX в., которые отмечали, что городище подквадратное в плане со стороной 700 м (периметр 2 800 м) 12. Толщина вала в основании достигала 9 м при высоте 6 м. На всех валах есть ворота. Снаружи западные и восточные ворота защищены контрфорсами (т. е. захабами ) [Воробьёв, 1961, с. 83].

В ходе исследований валов городища в 1975–1977 г. и в начале XXI в. было определено направление валов, их периметр составил около 2,74 км. Отмечено 9 ворот, вместо 5. Часть их сооружена в Новое время. У них отсутствуют захабы , на западном валу сохранилась конструкция ворот коридорного типа. Было выявлено менее 20 фронтальных и угловых башен, вместо 42 в начале XX в. На южной стене под каменной конструкцией обнаружен земляной вал шириной 7–8 м и высотой 1,7–2 м. Его отнесли к остаткам ханьского уездного города, захваченного и перестроенного когурёсцами [Вэй Цуньчэн, 1994]. Однако эта конструкция отсутствовала на северном валу [Институт..., 2004а]. Видимо, земляная основа была фундаментом для возведенного в 342 г. (в период правления Когуквон-вана) когурёского одновременного каменного вала [Ян Сиын, 2020, с. 58].

Такая датировка хорошо соотносится с материалами из раскопок на самом городище, где обнаружен эпиграфический материал первой трети IV в. В центральной части городища вскрыты остатки четырех наземных построек («дворцовый» комплекс) на подквадратных платформах со сторонами длиной от 12 до 14 м. Здесь обнаружены керамические сосуды, концевая черепица с облачным, лотосовым и зооморфным орнаментом, кирпичи с разнообразными оттисками, включая «ромб», «дракона» и «сасин». В нижнем слое в 7 ямах помещены дорогие импортные изделия, представленные глазурованными сосудами и фарфором из Восточной Цзинь (317–420 гг.) (см. рис. 2). Предметы намеренно разбиты и подверглись воздействию огня, что указывает на проведение специального обряда. Судя по типологии концевой черепицы, комплекс существовал и после V в. 13 В планировке Куннэ можно выделить 5 частей, что соотносилось с центрами элит основных территориально-племенных еди- ниц бу. Иначе говоря, они располагались по сторонам света, а в центре могли находиться ванский дворец и ведомства [Йо Хогю, 2012, с. 89].

Рис. 1. Городище Ваньду Когурё в Цзиани и находки:

1 – расположение уезда Цзиани; 2 – расположение памятников Когурё в Цзиани (сост. по: [Йо Хогю, 2012, с. 48]);

3 – план дворцового комплекса горного городища Ваньду; 4 – спутниковый снимок городища (Google Earth, дата съемки 01.07.2024); 5 – план городища; 6 – наблюдательная башня; находки: 7 – сосуд, 8 , 9 – концевые диски (сост. по: [Институт..., 2004б, с. 5, 71–72, 102, 108, 153, 398])

Fig. 1. Koguryo’s sites in Jian and finds:

1 – location of Jian county; 2 – location of Koguryo’s sites in Jian (as per [Yeo HoKyu, 2012, p. 48]; 3 – plan of the palace complex in Wandu Mountain City; 4 – satellite image of a mountain city (Google Earth, date capturing: 01.07.2024); 5 – plan of the city; 6 – observation tower in the city; finds: 7 – vessel, 8 , 9 – roof-end tiles (after: [Institute..., 2004b, pp. 5, 71–72, 102, 108, 153, 398])

Рис. 2. Городище Куннэ и находки:

1 – план городища (сост. по: [Йо Хогю, 2012, с. 48]); 4 – разрез северного вала; 5 – общая схема центральных построек; находки: 2 , 3 – фарфор; 6 – 10 – концевые диски; 11 – глазурованный сосуд; 12 , 13 – орнамент на кирпичах; 14 – керамика раннего периода Когурё; 15 – керамика среднего периода Когурё ( 2 , 3 – б. м., остальные – масштаб разный; сост. по: [Институт..., 2004а, с. 20, 65–97, 119–140, 157, 227])

Fig. 2. Guonei city site and finds:

1 – Plan of the city (as per [Yeo HoKyu, 2012, p. 48]; 4 – section of the northern wall of the city; 5 – general model of the central buildings; finds: 2 , 3 – porcelain; 6–10 – roof-end tiles; 11 – glazed vessel; 12 , 13 – ornament on bricks; 14 – ceramics of the early Koguryo period; 15 – ceramics of the middle Koguryo period ( 2 , 3 – out-of-scale, others – different scale; after: [Institute…, 2004a, pp. 20, 65–97, 119–140, 157, 227])

Летописи свидетельствуют, что Ваньду (т. е. городище Куннэ) в бохайское время являлся уездным городом и одновременно центром округа Хуаньчжоу. Археологические данные в целом подтверждают его важную административную роль. Размер городища (около 2,74 км) был крупнее других бохайских окружных центров и больше соотвествовал областным и даже столичным городам. Например, периметр внешнего города городища Сигучэн, соотносимого со Средней столицей Бохая, равен 2 700 м. Черепичные постройки концентрировались в восточной части городища Куннэ, их украшали концевые диски с типичным бохайским орнаментом в виде «перевернутого сердца».

Городище Шаньчэнцзы, Ваньду / Хвандо

В 2,5 км к северо-западу от Куннэ выше по течению р. Тунгоу на отрогах хребта Лаолин расположено горное городище Шаньчэнцзы (山城子山城) (см. рис. 1). Его северная часть выше, чем южная (перепад высот 349–652 м). Только в 1980-е гг. в КНР было высказано предположение, что горное городище соотносится с известным по письменным источникам г. Хвандо (кит. Ваньду) и Винаамсоном [Вэй Цуньчэн, 1994]. Эта точка зрения получила общее признание в китайской историографии. Позднее, в 2001–2003 гг., впервые были проведены археологические раскопки на горном городище. Исследованная площадь составила более 10 тыс. кв. м [Институт..., 2004б].

Протяженность вала горного городища составляет около 6 950 м, в плане имеет неправильную четырехугольную форму. Валы сложены типичным в Когурё приемом сухой каменной кладки, в высоту около 5 м. Сообщалось о наличии на валах специально оборудованных квадратных площадок для метательных машин [Воробьёв, 1961, с. 83]. Исследования показали их отсутствие, не были выявлены и защитные башни. Имелось 7 (или 8) ворот с черепичными надвратными постройками. Недалеко от главных, южных, обнаружены остатки каменной наблюдательной вышки (6,7 × 4,5 м, высота 4,5 м) с двумя лестницами. В городище находилось водохранилище, снабжавшее город водой. Фортификация является типичной для когурёского градостроительства, каменные валы по склонам окружают долинный распадок (тип горубон ).

В юго-восточной части городища найдены остатки дворцового комплекса. В плане он имеет подпрямоугольную форму, ориентирован углами по сторонам света. Окружен остатками каменной стены размерами 91–96 × 70–75 м с воротами на западной стороне, размещен на четырех террасах ступеньками, перепад высот с запада на восток составляет 13 м. Выявлены остатки 11 колоннадных построек. Внутри «дворца» не было выявлено системы отопления. Обнаружено большое количество строительной красной черепицы, концевые диски украшали лотосовый, жимолостный и зооморфный орнаменты. Найдено много металлических элементов построек, предметов вооружения, керамики. Китайские археологи считают, что комплекс сгорел и был заброшен после нападения мужунов в 342 г. [Институт..., 2004б]. Но отсутствие черепичных дисков с облачным и лотосовым орнаментом раннего типа (IV в.), обнаруженных в Куннэ, и наличие экземпляров с лотосовым орнаментом (позднего типа) и зооморфным рисунком (V в.), особенности керамики указывают на то, что все исследованные постройки на Ваньду существовали после второй половины V в. [Ян Сиын, 2020, с. 76].

Заключение

В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся столицы Когурё в средний период существования этого государства. Судя по приведенной историографии, японские ученые выделяли разные места в качестве столиц из летописей. Это характерно и для советских востоковедов, активно использовавших их работы. Напротив, для исселовадетелей из Китая и Кореи характерно соотносить только памятники в Цзиани с письменными столицами.

Всем используемым письменным источникам свойственно в основном краткое описание и компилятивный метод подачи материала. Основное внимание сосредоточено на времени и причине возведения «столицы», ее переносов. В записях отмечается чередование использования названия Хвандо и Куннэ. Видимо, это было связано не только с разными объектами, но и с происхождением источника и временем его составления. Судя по всему, термин «куннэ» одно время использовался и как географическая локация, т. е. как «внутренняя территория страны».

В ходе анализа была выявлена проблема соотнесения данных из исторических источников с археологическим материалом. Анализ актуальных данных археологии показал, что появление укрепленного города Куннэ приходится на IV в., а Ваньду – на вторую половину V в. Что касается более ранних письменных сведений о существовании Куннэ, начиная с рубежа эр, то наличие фрагментов сосудов раннего Когурё может говорить о существовании неукрепленного поселения на этой территории. И это не удивительно из-за выгодных экономико-географических и стратегических условий местности в долине р. Ялуцзян, что не требова- ло возведения укрепленного пункта в долине [Ян Сиын, 2020]. Столицы как города здесь не существовало в течение долгого времени. Поначалу в долине Цзиань или в соседней небольшой долине Масяньгоу / Масонгу могла располагаться неукрепленная военная ставка лидера группы раннего Когурё. На памятнике Цзяньцзян (建疆), датируемом временем до середины III в., была обнаружена черепица, обладающая ранними характеристиками [Йо Хогю, 2019, с. 21–22]. Развитие государственности в Когурё и рост внешней угрозы со стороны сяньбийских племен побудили правителей Когурё к возведению фортификации в сложившемся центре в Куннэ в первой половине IV в. Даже после переноса столицы в 427 г. в Пхёнъян, город продолжил существование до конца Когурё. В Бохае Куннэ являлся крупным областным центром Хуаньчжоу на стратегически важной транспортной артерии – р. Ялуцзян, соединявшей Тан с южными и центральными районами Бохая.

Археологические данные не подтверждают раннее использование горного городища Шаньчэнцзы в качестве Винаамсона или Хвандо (Ваньду). Хотя в ранний период здесь могло существовать место для временного укрытия на период военной опасности. Необходимы дальнейшие исследования для выявления ранних объектов на городище. Напротив, данные археологии согласуются с поздними китайскими летописями, по которым и после переноса столицы в Пхёнъян он мог быть отдельной «резиденцией» (дворцом правителя) вблизи Кун-нэ. В летописях не сообщается, когда был захвачен и сожжен Ваньду, но, скорее всего, это связано с финальным этапом государства Когурё. Это был период постоянных войн с Китаем и внутренней междоусобицы. На городище обнаружено 37 курганов, предположительно датируемых периодом Когурё (но, возможно, и последующим бохайским временем). Их исследование позволит уточнить момент прекращения функционирования города. В бохайское время происходит совмещение двух названий столицы. Горное городище, видимо, было заброшено, что довольно удивительно, так как наличие рядом цитадели значительно повысило бы обороноспособность крупного долинного административного центра.

Несмотря на тысячелетнюю историю существования названия и многовековое функционирование города, после Бохая он приходит к быстрому забвению. Видимо, важную роль сыграла политика властей Ляо, которые после захвата Бохая в X в. депортировали большие группы бохайского населения, что привело к замещению его новыми чжурчжэньскими племенами. Известно, что многие бохайские семьи бежали в соседний Корё после краха государства Бохай в 926 г. С этими событиями можно связать сведения «Ляо ши» о небольшом (700 дворов) населении крупной области.

Список литературы О второй столице Когурё

- Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древнейшие времена. Алмата: Жалын баспасы, 1998. Т. 2. 352 с.

- Бутин Ю. М. Корея: от Чосона к трем государствам (II в. до н. э. - IV в.). Новосибирск: Наука, 1984. 256 с.

- Воробьёв М. В. Древняя Корея (историко-археологический очерк). М.: Вост. лит., 1961. 194 с.

- Воробьёв М. В. Корея до второй трети VII века: этнос, общество, культура и окружающий мир. СПб.: Петербургское востоковедение, 1997. 432 с.

- Джарылгасинова Р. Ш. Древние когурёсцы (К этнической истории корейцев). М.: ГРВЛ, 1972. 204 с.

- Ивлиев А. Л. Глава II. Очерк истории Бохая // Российский Дальний Восток в древности и средневековье. Открытия, проблемы, гипотезы. Владивосток: Дальнаука, 2005. С. 449- 475.

- Ирён. Оставшиеся сведения о Трёх государствах (Самгук юса). СПб.: Гиперион, 2018. 894 с.

- Ким Бусик. Самгук саги: Летописи Когурё. Летописи Пэкче. Хронологические таблицы. M.: Вост. лит., 1995. Т. 2. 320 с.

- Ким Бусик. Самгук саги. Разные описания. Биографии. М.: Вост. лит., 2002. Т. 3. 690 с.

- Кюнер Н. В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М.: Вост. лит., 1961. 391 с.

- Никитина М. И. Миф о Матери-Свинье и ее Сыне и государственный ритуал переноса столицы в Когурё // Вестник центра корейского языка и культуры. 1996. Вып. 1. С. 112- 130.

- Пак М. Н. Описание корейских племен в начале новой эры (по «Сань-го чжи») // Российское корееведение: Альманах. М., 2001. Вып. 2. С. 17-39.

- Соболев A. E. Сведения о дорогах из империи Тан в государство Бохай, содержащиеся в исторической хронике «Новая история династии Тан» // Восток Азии: проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия региона. СПб., 2018. С. 237-241.

- Стоякин М. А. О первой столице Когурё // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2023. Т. 22, № 10: Востоковедение. С. 34-45. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2023-22-10-34-45

- Barnes G. L. State Formation in Korea: Historical and Archaeological Perspectives. Richmond, Surrey, UK: Curzon Press, 2001. 245 p.

- Вэй Цуньчэн. Гаогули каогу [魏存成. 高句麗考古]. Археология Когурё. Цзилинь: Изд-во Цзилиньского ун-та, 1994. 124 с. (на кит. яз.)

- Институт культурных реликвий и археологии провинции Цзилинь, Музей г. Цзиань. Гонэйчэн: 2000-2003 нянь Цзиань Гонэйчэн юй Миньчжу ичжи шицзюэ баогао. [吉林省文物 考古硏究所, 集安市博物館. 2004а. 國內城: 2000-2003 年集安國內城與民主遺址試掘報 告. 北京: 文物出版社]. Городище Гонэйчэн: отчет об исследованиях в 2000-2003 гг. городища Гонэйчэн и памятника Миньчжу в г. Цзиань. Пекин: Вэньу, 2004а. 240 с. (на кит. яз.)

- Институт культурных реликвий и археологии провинции Цзилинь, Музей г. Цзиань. Ваньду шаньчэн: 2001-2003 нянь Цзиань Ваньду шаньчэн дяоча шицзюэ баогао. [吉林省文物考 古研究所, 集安市博物馆. 2004b. 丸都山城: 2001-2003 年集安丸都山城调查试掘报告. 北京: 文物出版社]. Горное городище Ваньду: доклад о предварительных исследованиях в 2001-2003 гг. горной крепости Ваньду в г. Цзиань. Пекин: Вэньу, 2004б. 424 с. (на кит. яз.)

- Йо Хогю. Когурё Куннэсон чиёкый конмульюджокква тосоный конган куджо [여호규. 고구려 國內城 지역의 건물유적과 都城의 공간구조]. Пространственная структура столицы и остатки сооружений на территории городища Куннэ в Когурё // Хангук кодэса ёнгу [韓國古代史硏究]. Изучение древней истории Кореи. 2012. № 66. С. 43-93. (на кор. яз.)

- Йо Хогю. Когурё куннэсонгиый тосон кёнгванква тходжи иён [여호규. 高句麗 國內城期의 도성 경관과 토지 이용]. Городской ландшафт и землепользование в период куннэ в Когурё // Когурё Пархэ ёнгу [高句麗渤海硏究] Изучение Когурё и Бохая. 2019. № 65. С. 9- 38. (на кор. яз.)

- Ян Сиын. Тосон [양시은. 도성]. Столицы // Когурё когохак [고구려 고고학]. Археология Когурё. Квачхон: Чининджин, 2020. С. 45-74. (на кор. яз.)