О взаимодействии науки, бизнеса и государства в развитии экономики территории

Автор: Кузнецова Екатерина Петровна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

Статья в выпуске: 5 т.25, 2021 года.

Бесплатный доступ

Современная экономика является результатом сложного взаимодействия субъектов социальноэкономической системы. Формы и масштабы взаимодействия меняются с развитием экономики территории, на которой эти субъекты функционируют. В исследованиях ученых-регионалистов значительное место отводится выявлению оптимального соотношения экономической роли власти, науки и рынка. В то же время остается открытым вопрос о понимании сущности такого взаимодействия и систематизации этапов его развития. Изучение указанного вопроса позволит в дальнейшем разрабатывать направления по решению проблем в области экономики территорий. В связи с этим цель работы - обобщить теоретические аспекты взаимодействия науки, бизнеса и государства для выявления его роли в развитии экономики территории. Научная новизна исследования состоит в формировании авторского подхода к понятию сущности «взаимодействие науки, бизнеса и государства». В качестве методологической основы были использованы общенаучные методы анализа, сравнения и обобщения. Проведенное исследование позволило обобщить теоретические подходы к изучению понятия «взаимодействие науки, бизнеса и государства», на основании которых рассмотрены сущностные черты данного взаимодействия и введена в научный оборот авторская трактовка. Выявлены отличительные черты взаимодействия науки, бизнеса и государства в рамках плюралистической и неокорпоративистской моделей. Представлены этапы эволюции взаимодействия науки, бизнеса и государства с точки зрения экономического развития территорий. Сопоставление подходов к финансированию взаимодействия науки, бизнеса и государства в США, Германии и России позволило выявить расхождения в финансировании совместных исследований и разработок. В дальнейших исследованиях будут отражены ключевые факторы, влияющие на развитие взаимодействия науки, бизнеса и государства. Материалы статьи могут быть полезны научным сотрудникам, аспирантам и студентам, интересующимся вопросами взаимодействия науки, бизнеса и государства.

Наука, бизнес, государство, взаимодействие, развитие территорий

Короткий адрес: https://sciup.org/147237332

IDR: 147237332 | УДК: 334.012.64:334.012.62

Текст научной статьи О взаимодействии науки, бизнеса и государства в развитии экономики территории

Для любой территории с целью определения перспектив ее эффективного социально-экономического развития огромное значение имеет учет региональной специфики. На сегодняшний день одним из таких перспективных направлений выступает инновационное развитие. Однако для многих регионов оно затруднено в силу применения современной экспортно-сырьевой модели, которая позволяет получать высокую сырьевую ренту, тем самым блокируя инновационные процессы. Также одной из ключевых проблем являются некомпетентные действия органов власти и управления с 1990-х гг., негативно отражающиеся на инновационных процессах. Одним из способов решения указанных проблем может стать развитие взаимодействия науки, бизнеса и власти. В последние годы это направление нашло широкое распространение в теории и практике экономического развития, т. к. сотрудничество позволяет эффективно осуществлять инновационную деятельность, которая, в свою очередь, стала главным фактором, стимулирующим развитие экономики территорий.

Об этом свидетельствуют научные труды выдающихся ученых. В частности, в исследованиях М. Портера2, Г. Ицковица [1] и др. доказано, что осуществление инновационной деятельности в рамках взаимодействия главных субъектов социально-экономической системы региона приводит к ее конкурентоспособности; знания, информация и технологии в большей части распространяются через региональные каналы; сектор малого и среднего предпринимательства организует свои производственные и инновационные процессы в национальном масштабе, пользуясь исключительно ресурсами конкретных регионов. В целом весь процесс создания добавленной стоимости становится объектом стратегий экономического развития на уровне региона.

Однако взаимодействие науки, бизнеса и государства в регионах имеет разную интенсивность и специфику, что наглядно демонстрируют значения ряда показателей, косвенно и напрямую его характеризующих (табл. 1).

Так, по данным статистики НИУ ВШЭ, с 2010 по 2019 год наблюдался колоссальный разрыв между регионами-лидерами и регионами-аутсайдерами по осуществлению технологических инноваций, разработке и реализации совместных проектов НИОКР, а также существенное снижение значений соответствующих показателей. Причины этого заключаются в стратегических целях региона, специализации, организации воспроизводственного процесса, природных условиях, наличии внутренних связей между подсистемами социально-экономической системы региона, органов управления, инфраструктуры [2; 3]. Также немаловажную роль играют слабая организация управления взаимодействием, низкая инновационная активность компаний, недостаточный спрос на результаты науки (включая фундаментальную) в экономике, разбалансированная институциональная структура научной сети (доминирование самостоятельных исследовательских институтов, государственной формы собственности), функциональная разобщенность и несогласованность ис-

Таблица 1. Интенсивность взаимодействия науки, бизнеса и государства в субъектах РФ, %

|

Год |

Регион |

Max |

Регион |

Min |

Изменение, п. п. |

|

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций |

|||||

|

2010 |

Рязанская область |

60,0 |

Архангельская область |

4,2 |

55,8 |

|

2019 |

Чувашская Республика |

39,2 |

Чеченская Республика |

0,6 |

38,6 |

|

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на выполнение работ, % |

|||||

|

2010 |

Челябинская область |

5,1 |

Архангельская область |

0,1 |

5,00 |

|

2019 |

Нижегородская область |

6,1 |

Карачаево-Черкесская Республика |

0,02 |

6,08 |

|

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг |

|||||

|

2010 |

Республика Мордовия |

23,9 |

Республика Хакасия |

0,05 |

23,85 |

|

2019 |

Республика Мордовия |

24,3 |

Республика Хакасия |

0,1 |

24,20 |

|

Удельный вес организаций, участвовавших в совместных проектах по выполнению исследований и разработок, в общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации |

|||||

|

2010 |

Республика Дагестан |

75,0 |

Республика Бурятия |

8,3 |

66,70 |

|

2019 |

Томская область |

61,8 |

Ивановская область |

6,3 |

55,50 |

|

Рассчитано по: статистические сборники НИУ ВШЭ «Индикаторы инновационной деятельности» за 2012–2020 гг. |

|||||

следовательских стратегий вузов, научных организаций и компаний, отраслевые и региональные дисбалансы, фрагментарность и противоречивость нормативно-правовой базы и др. [4].

Важно отметить, что в Российской Федерации для выстраивания взаимодействия реализуется ряд мер государственной поддержки. К примеру, с 2010 года предоставляются субсидии на развитие кооперации научных и образовательных организаций с предприятиями реального сектора экономики3. Стоит отметить, что такая государственная поддержка осуществляется в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств в рамках действующих нормативноправовых документов, в частности федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты»4.

Так, с 2010 по 2020 год для осуществления данного взаимодействия на террито- рии РФ из государственного бюджета было выделено порядка 55 млрд руб. Из них за этот период большая часть направлена на реализацию совместных проектов по созданию высокотехнологичных производств в Центральном и Приволжском федеральных округах (рис. 1). В значительной степени государственные денежные средства осваивались в крупных городах корпорациями и ведущими вузами, что еще раз подтверждает проблему дисбаланса и фрагментарности развития данного взаимодействия в регионах.

Проблемам и перспективам взаимодействия науки, бизнеса и государства большое внимание уделяется научным сообществом. В настоящее время сложились целые научные школы, исследующие указанное направление. Так, в частности, стэндфорд-ская научная школа занимается вопросами, связанными с поведением модели тройной спирали в регионах [5], теорией и практикой инноваций в глобальной цепочке создания стоимости и др.

Рис. 1. Распределение субсидий на реализацию совместных проектов по созданию высокотехнологичных производств в 2010–2020 гг.

Представители Высшей школы экономики изучают проблемы научно-производственной кооперации и влияния государственной поддержки на ее развитие [6].

В Вологодском научном центре Российской академии наук (ФГБУН ВолНЦ РАН) сформировались научные школы «Проблемы комплексного исследования региональных экономических и социальных процессов» и «Теория и методология управления устойчивым социально-экономическим развитием региональных систем», в рамках которых освещаются вопросы, связанные с отдельными аспектами взаимодействия науки, бизнеса и государства, такими как коммерциализация знаний [к примеру, 7–9], развитие частно-государственного партнерства [10–12].

Тем не менее, несмотря на стремительный рост интереса к обозначенным выше проблемам, прямо или косвенно касающимся взаимодействия науки, бизнеса и государства, остается множество актуальных вопросов, требующих научного обоснования. В частности, уделяется недостаточное внимание теоретическим подходам к рассмотрению понятия такого взаимодействия, а также изменения указанного процесса в условиях экономического развития территорий. Это определяет научную новизну нашего исследования, которая заключается в формировании авторского подхода к понятию сущности «взаимодействие науки, бизнеса и государства».

Цель работы состоит в обобщении теоретических аспектов взаимодействия науки, бизнеса и государства для выявления его роли в развитии экономики территории.

Исходя из поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– изучить теоретические подходы к исследованию взаимодействия науки, бизнеса и государства;

– определить этапы эволюции такого взаимодействия;

– проанализировать зарубежный и отечественный опыт финансирования взаимодействия науки, бизнеса и государства.

Теоретико-методологические основы исследования

Все чаще залогом успешного экономического развития территории являются эффективно налаженные связи между представителями бизнеса и науки. Однако, говоря о развитии взаимодействия этих двух субъектов, необходимо принимать во внимание различия между их целями, приоритетами и мотивацией к сотрудничеству [13].

Современные исследования показывают, что для научного сектора взаимодействие с бизнесом интересно в первую очередь в целях обмена знаниями, инициирующего новые исследовательские направления и способствующего развитию потенциала ученых, а также привлечения дополнительного финансирования [14].

С точки зрения бизнеса, сотрудничество с научным сектором выгодно из-за получения расширенного доступа к передовым научным открытиям, помощи в разрешении технологических трудностей, возможности улучшить положение на рынке в случае создания инновационных продуктов или технологий [15]. Важную роль играет и упрощение процесса коммерциализации технологий5.

Расхождения между целями и приоритетами взаимодействия определяют целесообразность участия третьего игрока – государства. Оно, с одной стороны, оказывает данным субъектам содействие в достижении целей за счет финансовой поддержки, необходимой инфраструктуры, обеспечения нормативной правовой базы и т. д., с другой стороны, позволяет обеспечить эффективность экономического развития территории.

Подстраиваясь под инновационные изменения в экономике, любая социальноэкономическая система должна базироваться на взаимодействии трех основных сторон – бизнеса, науки и государства. На наш взгляд, только такой формат может обеспечить адаптацию к непрерывно изменяющимся технологическим условиям в мире, которые в настоящее время без такого взаимодействия препятствуют развитию экономики.

В России, несмотря на активные усилия государства по налаживанию экономических связей, устойчивого взаимодействия указанных субъектов пока нет. Это обусловлено тем, что у научного сообщества, органов власти и управления, представителей бизнеса до сих пор не сложилось единого понимания, что же такое взаимодействие.

В связи с этим одной из задач исследования выступает рассмотрение теоретических подходов к изучению взаимодействия науки, бизнеса и государства.

Изучение взаимодействия различных акторов основывается на современных теориях игр и социально-экономических изменений (исследования М. Олсона, К. Поланьи, П. Бурдье [16–18] и др.). Эти работы посвящены формированию методологического ба- зиса для анализа институциональных преобразований, влияния различных факторов на социально-экономические изменения.

Власть как регулятор коммуникативного взаимодействия субъектов социальноэкономической системы рассматривается в трудах представителей системного подхода (Т. Парсонс, П. Луман [19; 20]). В частности, Т. Парсонс доказал, что субъекты социально-экономической системы, образуя связи, берут на себя определенные обязательства, необходимые для всех акторов взаимодействия.

К числу отечественных научных трудов, посвященных теоретико-методологическим проблемам взаимодействия различных субъектов, а также концептуальным моделям его осуществления, можно отнести работы К.Ю. Киселя6, Е.А. Дориной7, Л.Е. Мошковой8 и др. Среди зарубежных исследователей, изучавших проблемы взаимодействия различных акторов и институционализации данного процесса, следует выделить П. Боуэна9, Ф. Шмиттера, П. Бемхагена, Й. Шумпетера [21–23] и др.

В рамках представленных теоретических подходов взаимодействие различных акторов строится на основе баланса интересов, то есть при отсутствии необходимости тотального контроля со стороны государства. Среди его основных сущностных черт можно выделить такие, как партнерские отношения, баланс интересов, открытость акторов друг перед другом, а также перед обществом, прозрачность принимаемых управленческих решений, информатизация взаимоотношений перед каждым участником, пространственно-временная стабильность, создание качественного продукта, направленность на достижение экономического развития территории.

Сама же сущность взаимодействия науки, бизнеса и государства состоит в трехсторонне направленном процессе совместной деятельности, обращенном на коммерциализацию исследований и разработок с целью получения инновационного продукта и превращения его в рыночный товар, генерирующий добавленную стоимость и вносящий весомый вклад в формирование ВВП.

В процессе взаимодействия интересы государства преследуются по двум моделям: плюралистической и неокорпоративистской. Наиболее развернутое их описание дал Ф. Шмиттер, один из первых показавший, на что направлена политика государства при взаимодействии с субъектами в рамках плюралистического и неокорпоративист-ского подхода на примере различных стран. В то же время, описывая данное взаимодействие в пределах неокорпоративистской модели, многие ученые обращаются к трудам Й. Шумпетера.

По мнению Ф. Шмиттера, следуя плюралистической модели, государство заинтересовано в том, чтобы взаимодействие субъектов социально-экономической системы происходило с их равной зависимостью, без доминирования кого-либо из них. Воспроизводимость взаимодействия акторов социально-экономической системы возможна лишь при участии в ней всех субъектов, что не исключает наличия субординационных связей между ними. Конкуренция среди субъектов в ходе взаимодействия рассматривается как обязательное условие. Основным показателем эффективности взаимодействия субъектов является получение прибыли в государственный бюджет.

Роль государства заключается в разрешении конфликтов (при условии трудностей их решения самостоятельно), разработке методов регулирования взаимодействия и поддержке субъектов на рынках.

Важно подчеркнуть, что по теории Ф. Шмиттера именно материальное производство создает жизнеобеспечивающие продукты, от которых зависит каждый конкретный субъект взаимодействия. Следовательно, все прочие виды общественного производ- ства должны служить средством оптимизации и дальнейшего их развития.

Таким образом, взаимодействие различных акторов в рамках плюралистической модели осуществляется исключительно в интересах каждого из субъектов, а государство в значительной степени отводит себе второстепенную роль и несущественно вмешивается в процессы взаимодействия.

Неокорпоративистская модель экономической политики государства в рамках взаимодействия с различными акторами задает функционирование социальноэкономической системы через взаимодействие не просто индивидуальных субъектов, а союзов и объединений, специализирующихся на конкретных интересах. Причем они имеют определенную иерархию и обладают правом выражения своих интересов в системе. Объединения и союзы участвуют в планировании, развитии и реализации государственной политики территории, на которой осуществляют совместную деятельность. В основе их взаимоотношений лежат партнерство и сотрудничество, а не конкуренция. Основной акцент делается не на получении индивидуальной прибыли, а на развитии и поддержании экономики территории в целом, на сохранении необходимого уровня жизни и предотвращении возможных кризисных явлений. Государство выступает в роли экономического агента и разрабатывает общие для всех «правила игры». Оно несет социальные обязательства перед участниками взаимодействия и играет роль гаранта социальных прав и свобод, может диктовать правила взаимодействия и выдвигать требования объединениям.

Отличительной особенностью неокор-поративистской модели от плюралистической является наличие институциональных форм регулирования и содействия системе взаимодействия субъектов.

Таким образом, можно выделить ряд признаков, по которым модели соотносятся: субъект взаимодействия; позиция субъектов взаимодействия; позиция государства в рамках взаимодействия (табл. 2).

Таблица 2. Отличительные черты субъектов взаимодействия в рамках плюралистической и неокорпоративистской моделей

|

Признак |

Плюралистическая модель |

Неокорпоративистская модель |

|

Субъекты системы взаимодействия |

– Научный, предпринимательский сектор; – неограниченное количество различных субъектов взаимодействия |

– Научный, предпринимательский сектор; – группы субъектов (объединения, союзы) по специализированным интересам |

|

Позиция субъектов взаимодействия |

– Равная зависимость/независимость субъектов; – исключение доминантной роли субъекта над другими участниками; – взаимодействие не контролируется государством; – здоровая конкуренция; – во взаимодействии нет монополии на представительство интересов |

– Созависимость субъектов; – доминирование субъекта над другими участниками; – взаимодействие контролируется государством; – сотрудничество, отсутствие конкуренции; – во взаимодействии есть монополия на представительство в своей области |

|

Позиция государства в рамках взаимодействия |

– Получение денежных средств в бюджет; – пассивная роль государства; – решение конфликтов; – разработка методов регулирования; – сопровождение выхода на рынки |

– Обеспечение стабильности и успешного развития социально-экономической системы; – активная роль государства; – наличие институциональных форм регулирования и содействия; – диктатура правил и требований к субъектам взаимодействия |

|

Источник: составлено автором. |

||

На практике ни одна из двух моделей не действует в чистом виде. Существующие в мире конкретные экономики чаще всего представляют собой их смешения и переплетения. Однако во всех случаях можно проследить преобладание одной модели над другой.

Если рассматривать взаимодействие науки, бизнеса и государства с позиции экономического развития территорий, то целесообразно отразить изменения через административно-командную, рыночную и инновационную систему экономических отношений.

На сегодняшний день сформировались разные пути эволюции научных взглядов на такое взаимодействие в рамках экономического развития территорий [24; 25]. В статье используется эволюционный подход к рассмотрению вопроса, объясняющий изменение такого взаимодействия в контексте функционирования экономических систем, вызванного развитием технологий [26]. Выбор такого подхода обусловлен тем, что при рассмотрении различных теоретических концепций появляется возможность выделить факторы влияния на взаимодействие.

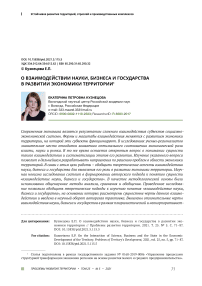

Вместе с научными взглядами на взаимодействие науки, бизнеса и государства сформировались и пути эволюции модели его сбалансированности, которую в научном сообществе принято называть модель «тройной спирали».

Теория «тройной спирали» создана в Англии и Голландии в начале XXI века профессором университета Ньюкастла Генри Ицковицем и профессором амстердамского университета Лойетом Лейдесдорфом. «Тройная спираль» символизирует «союз» между властью, бизнесом и научными организациями, которые являются ключевыми субъектами инновационной системы любой страны. Модель «тройной спирали» показывает включение во взаимодействие определенных институтов на каждом этапе создания инновационного продукта. На начальном этапе генерации знаний взаимодействуют власть и представители науки, затем в ходе трансфера технологий научная организация сотрудничает с бизнесом, а на рынок результат выводится совместно властью и бизнесом.

Ученые отмечают, что в основе концепции «тройной спирали» лежит эволюционная теория роста, объясняющая трансформацию социально-экономических систем за счет развития технологий. В ходе этих трансформаций взаимодействие науки, бизнеса и государства претерпевало эволюционные изменения в силу того, что на следующем этапе развития технологий самостоятельная деятельность каждого из трех акторов уже не давала эффективного для экономики территории результата.

Возникновение модели «тройной спирали» связано со следующими изменениями в науке, экономике и политике:

– во-первых, ученые все чаще доказывали, что во взаимоотношениях участников процесса создания инноваций необходимо заменить государство на бизнес, т. к. уровень неопределенности в инновационной сфере, включая проблемы производственных затрат, результатов и связей с внешней средой, как правило, эффективнее снижать за счет уже существующего опыта в создании инноваций на местах;

– во-вторых, вследствие развития социально-экономических систем появилась необходимость в организации сетевых связей науки, бизнеса и государства. Эффективность таких связей зависит от масштабности сети. Каждый субъект сети (производитель, потребитель, научная организация, органы власти и управления и др.) получает дополнительный эффект от увеличения их коли- чества. Это, прежде всего, обмен ресурсами, снижение рисков и т. д. Синергетический эффект для социально-экономической системы заключается в расширении воспроизводственной функции и инновационном развитии;

– в-третьих, на изменение условий инновационной деятельности повлияла глобализация, проявившаяся через деятельность транснациональных корпораций и наднациональных союзов. Функции организации взаимодействия в рамках инновационной деятельности, ранее выполнявшиеся государством иерархически, меняются как в отношении исполнителей, так и механизмов. При переходе к экономике знаний наука становится ведущим производственным фактором, повышается ее роль во взаимодействии с государством (табл. 3).

Эволюция модели «тройной спирали» связана с необходимостью учета как научных разработок в данном направлении, так и изменений в практике, что отражается во взаимоотношениях бизнеса и науки. Соответственно, в данной модели неизбежно появление третьего участника – государства.

Изменение модели взаимодействия рассматривалось в контексте двух критериев: тип экономической системы и наличие связей между субъектами (наука, бизнес, государство).

Так, например, в административнокомандной экономической системе взаимодействие трех акторов отсутствует. Наука

Таблица 3. Различия между моделями производства знаний

В рыночной системе игроки вступают в парные взаимоотношения с частично обратной связью, образуя двойные спирали (государство и бизнес; наука и бизнес; государство и наука). Государство участвует в процессе только с целью компенсации провалов рынка.

В инновационной системе взаимодействие трех акторов осуществляется в системном режиме, т. е. они образуют полноценную тройную спираль. При этом доминирующая роль отводится научному сектору из-за большого потенциала к реализации фундаментальных и прикладных исследований и разработок междисциплинарного характера. В свою очередь под- держание потенциала происходит за счет создания исследовательского сектора на базе университетов и постоянного притока молодежи, способной генерировать новые идеи. Это, в большинстве случаев, опорные университеты, ориентированные на поддержку бизнеса и развитие территории. Инновационный процесс регулируется всеми тремя акторами, что связано с быстротой реализации на практике передовых знаний [28].

Таким образом, исследование изменения модели «тройной спирали» позволило выявить три этапа ее эволюции (рис. 2).

Подчеркнем, что на первом и втором эволюционном этапе данная модель сдерживает инновационный потенциал территории, поскольку не обеспечивает синергетический эффект, порождаемый уровнем и форматом сотрудничества, которое характерно для полноценной «тройной спирали» (табл. 4).

1 23

Рис. 2. Эволюция модели «тройной спирали» (1 – административно-командная система;

2 – рыночная система; 3 – инновационная система)

Составлено по: [29].

Таблица 4. Традиционные и новые роли участников взаимодействия

|

Участники |

Роль субъекта взаимодействия на 1 и 2 этапе эволюции |

Роль субъекта на 3 этапе эволюции |

|

Научные организации, исследовательские институты |

– Автономное выполнение научно-исследовательских работ; – оказание образовательных услуг для индивидов с целью их работы по тем или иным направлениям деятельности |

– Центр создания новых знаний, инноваций, технологий; – ведущее звено инновационного процесса; – источник роста высококвалифицированных кадров |

|

Бизнес-структуры |

Организация производственного процесса |

Активный участник, инвестор, потребитель инноваций |

|

Государство |

Финансирование, координация и регулирование инновационного процесса |

Партнер в инновационном процессе |

|

Источник: составлено автором. |

||

Результаты и обсуждение.

В теории синергия должна обеспечить непрерывность процесса передачи (образование), создания (наука), внедрения (инновации) нового знания, а также содействия (государство).

На первый взгляд, такого рода синергия позволяет развиваться экономике территории. Однако на практике успешных примеров внедрения модели «тройной спирали» немного: США и страны ЕС, в частности Германия. Произошло это благодаря отличным результатам в сфере технологий, патентной активности и большой доле производств с высокой добавленной стоимостью за счет обеспечения нормативно-правовой базы, регламентирующей взаимодействие науки, бизнеса и государства, и применения подхода финансирования исследовательских проектов, основанного на доминировании «гражданских», частных (в основном корпоративных) инвестиций [30].

В России для реализации модели «тройной спирали» применяется подход, основанный на превалировании государственных инвестиций в науку. Это связано с тем, что в РФ взаимодействие между тремя субъектами всегда осуществлялось в направлении сверху вниз.

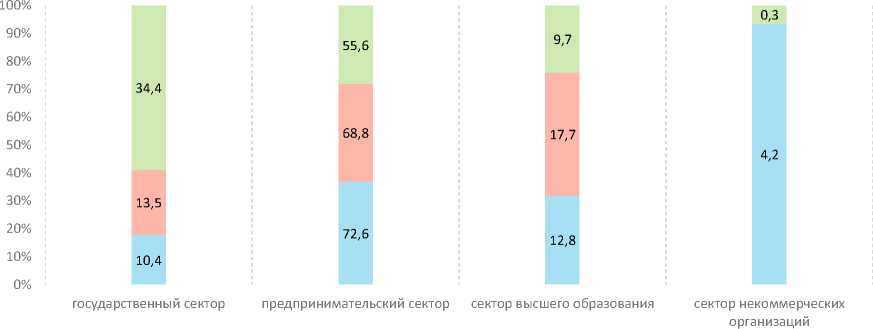

Для сопоставления подходов в России, США и Германии были введены такие критерии, как распределение расходов на НИОКР по источникам финансирования; распределение затрат по сферам и направлениям НИОКР; количество расходов на исследования и разработки по секторам (государственные и некоммерческие организации, научный сектор, бизнес).

Так, расходы на НИОКР по участию в них государства в общих расходах превалируют в России (рис. 3). В 2018 году они составили 67% (в 2010 году – 70,3%), что составляет 0,6% ВВП страны. В США значение данного показателя равнялось 23%, в Германии – 27,7%, т. е. значительно ниже, чем в РФ (на 44 и 40 п. п. соответственно).

При этом в структуре внутренних затрат на НИОКР по секторам науки доля предпри- нимательского сектора в России в 2018 году оказалась наименьшей – 29,5%, а доля иностранных источников – 2,4%.

В США значения соответствующих показателей составили 62,4 и 7,2%. В Германии доля предпринимательского сектора в расходах на НИОКР варьировалась в пределах 66,2%, доля иностранных инвестиций – около 5,8%.

На наш взгляд, доминирование государственного сектора как источника финансирования НИОКР для России является негативной тенденцией, в силу того что происходит консервация низкой наукоемкости экономики на фоне наращивания объемов затрат на науку, преимущественно за счет средств федерального бюджета, а также наблюдается незаинтересованность бизнеса в инвестировании в науку из-за слабой инновационной активности, отсутствия стратегического видения, ориентации на внутренний, а не глобальный рынок10.

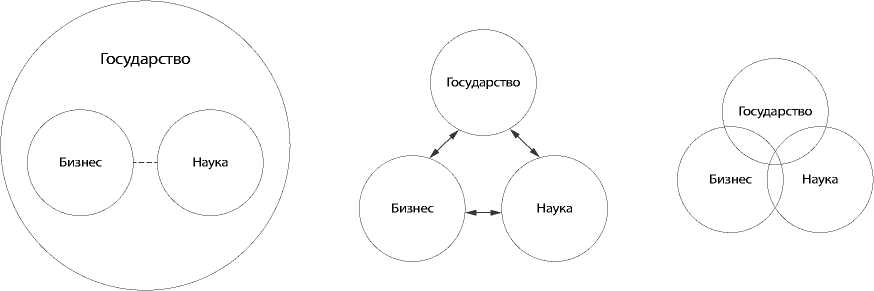

Несмотря на то, что в России доля инвестиций в НИОКР от предпринимательского сектора в общем объеме финансирования исследований и разработок незначительна, он является основным потребителем поддержки, при этом осваивая государственные средства, выделенные на НИОКР (рис. 4).

В США и Германии наблюдается аналогичная ситуация с потребностью в финансировании НИОКР именно бизнес-сектором. При этом финансовая поддержка в большей степени оказывается предпринимателями из заложенных резервов.

Для России дисбаланс в предпринимательском секторе между источником финансирования и потребителем средств, направляемых на развитие науки из всех источников, объясняется тем, что предприниматели в этой области замещают собственные затраты государственными.

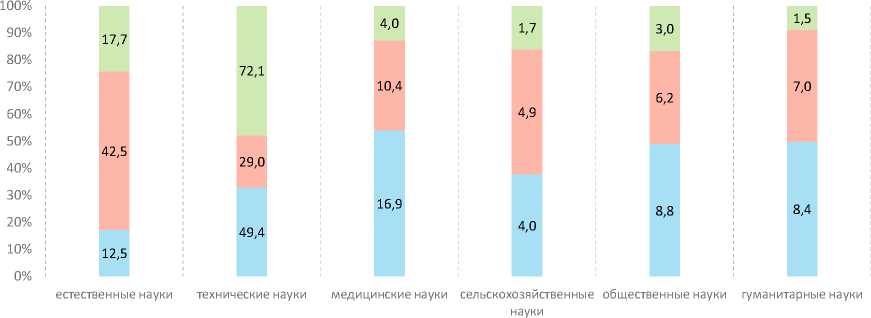

Расходы на НИОКР по сферам и направлениям деятельности распределяются следующим образом (рис. 5).

Стоит отметить, что в анализируемых странах различаются приоритеты в сфе-

США ■ Германия Россия

Рис. 3. Распределение расходов на НИОКР в США, Германии, России в 2018 году по источникам финансирования, %

Источник: Индикаторы науки – 2020: стат. сб. / НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384499762.pdf

США

Германия

Россия

Рис. 4. Расходы на исследования и разработки по секторам в США, Германии, России в 2018 году, % Источник: Индикаторы науки – 2020: стат. сб. / НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384499762.pdf

США ■ Германия Россия

Рис. 5. Расходы на исследования и разработки по сферам и направлениям деятельности в США, Германии, России в 2018 году, %

Источник: Индикаторы науки – 2020: стат. сб. / НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384499762.pdf ре исследований и разработок (как фундаментальных, так и прикладных) и по-разному распределяется их финансирование. В то же время США, Германия и Россия в наибольшей степени заинтересованы в совместных разработках науки и бизнеса по естественным, техническим и медицинским направлениям [31]. При этом следует обратить внимание на высокую долю отечественных расходов на исследования и разработки в техническом направлении (72%). Необходимо отметить, что российская статистика, в отличие от аналогичных данных США и Германии, при мониторинге валовых расходов на НИОКР в технической сфере не разделяет инвестирование на гражданские и военные совместные разработки. В исследовании коллектива авторов НИУ ВШЭ [32], посвященном деловому климату в науке, говорится, что ассигнования в гражданские разработки составляют примерно половину всех расходов в технологической сфере. В 2018 году в России на технические исследования и разработки в рамках взаимодействия субъектов выделено порядка 40%. Этот факт не свидетельствует о сокращении финансирования в технические разработки, но показывает значимость решения задач, связанных с обороноспособностью, а не с развитием других технических направлений.

Сопоставление подходов к финансированию совместных исследований и разработок позволяет заключить следующее.

-

1. Низкий уровень инвестирования в совместные исследования и разработки со стороны отечественного бизнеса связан с незаинтересованностью, слабой инновационной активностью, отсутствием стратегического видения, ориентацией на внутренний, а не глобальный рынок.

-

2. Дезинформация относительно распределения финансирования, выделенного на технические исследования и разработки, связанная с объединением средств на гражданские и военные НИОКР.

На наш взгляд, необходимо разработать кредитно-налоговые меры, стимулирующие предпринимателей ко взаимодействию с научным сектором.

Целесообразно разделить финансирование военных и гражданских исследований и разработок, а все разработки военного назначения передать на обеспечение Министерства обороны.

В целом сопоставление подходов к финансированию совместных исследований и разработок не дает однозначного ответа о преимуществах того или иного, т. к. в отношении развития взаимодействия науки, бизнеса и государства в анализируемых странах ставятся разные задачи. Для США и Германии это получение синергетического эффекта и завоевание лидирующих позиций на рынках. Взаимодействие в этих государствах направлено на генерирование добавленной стоимости и вклад в создание ВВП. Для России важно укрепление престижа в отдельных отраслях, связанных с военнопромышленным комплексом.

Выводы и предложения

Подводя итог, заключим, что взаимодействие науки, бизнеса и государства играет важную роль в развитии экономики регионов, потому что именно оно формирует инновационный базис. Так, научный сектор в рамках взаимодействия с бизнесом и государством становится центром создания новых знаний, инноваций, технологий, ведущим звеном инновационного процесса, источником роста численности высококвалифицированных кадров на местах. Предпринимательский сектор, как стратегический ресурс для развития экономики регионов, является активным участником, инвестором и потребителем инноваций. В свою очередь государственный сектор выступает не регулятором инновационного процесса в регионах, а его партнером.

Однако сложившаяся в России система финансирования процессов взаимодействия нуждается в существенном совершенствовании. Необходимо заменить прежнюю распределительную систему, сложившуюся во времена плановой экономики, на конкурентное финансирование, в первую очередь на региональном уровне.

Сделанные нами выводы вносят вклад в развитие теоретических аспектов взаи- модействия науки, бизнеса и государства. дарственного регулирования при разработ-Результаты исследования могут быть полез- ке мероприятий, направленных на рационы представителям науки, бизнеса и госу- нальное взаимодействие субъектов.

Список литературы О взаимодействии науки, бизнеса и государства в развитии экономики территории

- Ицковиц Г. Модель тройной спирали // Инновации. 2011. № 4. С. 5-10.

- Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. 494 с.

- Лукин Е.В., Ускова Т.В. Проблемы структурной трансформации региональной экономики // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 6. С. 26-40. DOI: 10.15838/esc.2018.6.60.2

- Бабкина Е.В., Сергеев В.А. Тройная спираль инновационного развития: опыт США и Европы, возможности для России // Инновации. 2011. № 12. С. 68-78.

- Leydesdorff L. The triple helix-university-industry-government relations: laboratory for knowledge based economic development. Theme Paper Triple Helix I, 1995, рр. 14-19.

- Симачев Ю.В., Кузык М.Г., Фейгина В.В. Взаимодействие российских компаний и исследовательских организаций в проведении НИОКР: третий не лишний? // Вопросы экономики. 2014. № 7. С. 4-34. DOI: 32609/0042-8736-2014-7-4-34

- Ильин В.А., Гулин К.А., Ускова Т.В. Интеллектуальные ресурсы как фактор инновационного развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2010. № 3. C.14-25.

- Теребова С.В., Губанова Е.С. Активизация инновационного процесса в регионе: монография. Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2009. 179 с.

- Теребова С.В., Борисов В.Н. Развитие малого инновационного бизнеса в промышленном и научно-образовательном секторе России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 3. С. 55-76. DOI: 10.15838/esc.2019.3.63.4

- Ускова Т.В. Частно-государственное партнерство как механизм модернизации экономики территорий: теоретико-методологические основы // Проблемы развития территории. 2013. № 3 (65). С. 7-16.

- Ускова Т.В., Кожевников С.А. Управление экономикой региона на основе партнерского взаимодействия органов власти и бизнес-структур // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 6 (36). С. 34-46. DOI: 10.15838/esc/2014.6.36.3

- Копытова Е.Д. К вопросу о взаимодействии власти, бизнеса и общества в решении задач развития территорий // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 5. С. 197-215. DOI: 10.15838/esc.2017.5.53.14

- Кодчарат Я., Чайков А. Сотрудничество университетов и промышленного сектора: передача знаний в Южном Таиланде // Журн. междисциплинарных исследований: аспирантура. 2008. Т. 1. № 2. С. 63-70.

- Кузык М., Гребенюк А., Какаева Е. Что препятствует участию университетов в создании технологий двойного назначения? // Форсайт. 2017. Т. 1. № 4. С. 84-95.

- Lee Y. The sustainability of university-industry research collaboration: an empirical assessment. Journal of Technology Transfer, 2000, vol. 25, no. 2, pp. 111-133.

- Олсон М. Логика коллективных действий: общественные блага и теория групп: пер. с англ. М.: Фонд экономической инициативы, 1995. 165 с.

- Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. М.: Алетейя, 2002. 320 с.

- Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики: пер. с фр. / сост., общ. ред. пер. и послесл. Н.А. Шматко. М.: Ин-т экспериментальной социологии, 2005. 576 с.

- Parsons T. Power and the social system. In: Power. Ed. by S. Lukes. Oxford: Blackwell, 1986. Pp. 94-103.

- Луман Н. Медиа коммуникации / пер. с нем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: Логос, 2005. 280 с.

- Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. 1997. № 5. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/ Shmitter_1997_2.pdf

- Bemhagen P., Mitchell N. Global Corporations and Lobbying in the European Union. II University of Aberdeen. Department of Politics and International Relations. Brussels: European Parliament, 2007. 18 р.

- Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. 400 с.

- Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты - предприятия - государство. Инновации в действии; пер. с англ. под ред. А.Ф. Уварова. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010.238 с.

- Киварина М.В. Государство и бизнес: эволюция форм взаимодействия // Государственно-частное партнерство. 2014. № 1 (1). С. 57-72.

- Смородина Н. Тройная спираль как новая матрица экономических систем // Инновации. 2011. № 4. С. 66-78.

- Дежина И., Киселева В. «Тройная спираль» в инновационной системе России // Вопросы экономики. 2007. № 12. С. 123-135. DOI: 10.32609/0042-8736-2007-12-123-135

- Антонов А.Г., Помогаева К.Ю., Чудесова Г.П. Инновационная спираль // Моск. экон. журн. 2019. № 5. URL: https://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2019-5

- Бондаренко Н.Е., Дубовик М.В., Губарев Р.В. «Тройная спираль» как основа создания инновационных систем // Вестн. РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2018. № 2. С. 3-15.

- Цедилин Л.И. Финансирование науки в России и Германии: сопоставление подходов и результатов их применения // Вопросы экономики. 2021. № 2. С. 147-160.

- Сухарев О.С. Технологическое развитие: влияние структуры инвестиций // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 2. С. 36-55. DOI: 10.15838/esc.2019.2.62.2

- Деловой климат в российской науке - Doing Science / С.В. Бредихин [и др.]; науч. ред. Л.М. Гохберг. М.: НИУ ВШЭ, 2019. 244 c.