О закономерностях в распространении обыкновенной сольпуги (Arachnida, Solifugae, Galeodidae) на юге Украины

Автор: Кукушкин О.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 3 т.22, 2013 года.

Бесплатный доступ

На территории Украины Galeodes araneoides находит для себя оптимальные условия в Крыму. Крымский участок ареала в настоящее время полностью изолирован и подразделяется на три основных эксклава, два из которых расположены в горной части полуострова (крайний запад Южного берега и Юго-Восточное побережье), один – в равнинно-степном Крыму (западная часть полуострова Тарханкут). Таким образом, сольпуга в своем распространении приурочена к жарким и наиболее засушливым прибрежным районам с наименьшей годовой амплитудой температуры, что подтверждается данными ареалогического анализа с использованием программы MAXENT 3.3.3e. Характерные биотопы сольпуги в Горном Крыму – скалистые редколесья и фриганоидные сообщества на щебнистых почвах, в Равнинном – петрофитные варианты настоящих степей. В Крыму сольпуга, вероятнее всего, является плейстоценовым реликтом, в то время как обособленный участок ее ареала на юге материковой Украины имеет более молодой (голоценовый) возраст.

Распространение, южная украина, крым

Короткий адрес: https://sciup.org/148314897

IDR: 148314897 | УДК: 595.48:591.9[(477.72)+(477.9)]

Текст краткого сообщения О закономерностях в распространении обыкновенной сольпуги (Arachnida, Solifugae, Galeodidae) на юге Украины

Правобережья Нижнего Днепра и Крымского полуострова на западе до долины р. Урал в Казахстане на востоке, и от Среднего Поволжья на севере (до 50о с.ш.) до Малого Кавказа, Армянского нагорья и северного Ирана на юге, охватывая несколько природных зон (Бируля, 1912; Бялыницкий-Бируля, 1938). Типовой территорией G. araneoides является Нижнее Поволжье: Сарепта, Царицын, вошедшие ныне в черту г. Волгоград). Ареал обыкновенной сольпуги имеет реликтовый дизъюнктивный характер и в своей западной части распадается на несколько не связанных между собой участков: вид известен из Крыма, нескольких пунктов Херсонской области, с правого берега Дона в его нижнем течении и из Предкавказья к югу от Кумо-Манычской депрессии.

Несмотря на крупные размеры, «экзотичный» облик и относительно высокую встречаемость в некоторых районах, в Украине сольпуга на протяжении столетия не привлекала внимания исследователей, и ее биология до сих пор остается малоизученной. После выхода обстоятельной статьи А. Бируля (1912) за вычетом нескольких заметок, посвященных распространению G. araneoides в Cтепном Поднепровье (Морин, 1928) и в Крыму (Кукушкин, 2003, 2004), материалы по биологии этого паукообразного не публиковались, и о его образе жизни на западном пределе ареала по сей день практически ничего не известно.

В третьем издании Красной книги Украины сольпуга справедливо отнесена к категории III – «редкий вид» (Євтушенко, 2009). Однако приводящаяся в этом издании карта находок вида имеет слабое отношение к реальной ситуации и не отражает особенностей ее распространения – как современного, так и бывшего. В предшествующем, втором издании Красной книги Украины ареал вида в общих чертах указан верно (Ястребцов, 1994), однако внешний облик сольпуги призвана иллюстрировать фотография паука из семейства Lycosidae (тарантула). В данном сообщении приводятся результаты анализа распространения G. araneoides в Украине с использованием ГИС-технологий и современного программного обеспечения, а также некоторые сведения по экологии вида.

Материал и методы

Поиск сольпуг (в ночные часы с использованием ручного фонаря) осуществлялся во все сезоны 1996-2011 гг. на всем протяжении южного макросклона Крымских гор от Севастополя до Феодосии, в субсредиземноморских ландшафтах северного макросклона Главного хребта (Байдарское низкогорье), на всей территории Керченского полуострова и Крымского Присивашья, а также (эпизодически) на Тарханкутском полуострове. Также были приняты во внимание сведения, полученные от компетентных респондентов – прежде всего зоологов. Наши сборы сольпуг переданы в арахнологическую коллекцию Таврического национального университета им. В.И. Вернадского (куратор Н.М. Ковблюк).

Факторы, определяющие границы ареала вида на Крымском полуострове, изучались с помощью ГИС-технологий. При определении десятичных координат локалитетов был задействован геоинформационный ресурс сайта Для анализа вклада факторов использовали компьютерную программу MAXENT 3.3.3e (, позволяющую определять степень влияния 19 переменных биоклиматических параметров среды и высоты над уровнем моря на область распространения изучаемого таксона (Phillips, Dudik, 2008). Для моделирования – по 49 достоверным точкам находок вида в Крыму и трем в Херсонской области Украины (табл. 1) – использована климатическая база WorldClim ( с минимальным разрешением 30 arc-seconds или ~ 1 км на пиксель, позволяющая производить интерполяцию данных с 1950 по 2000 г.

Результаты и обсуждение

На территории Крыма нами выявлены три основных «очага» распространения обыкновенной сольпуги: 1) Юго-Восточное побережье от г. Феодосия до г. Алушта; 2) крайний запад Южного берега Крыма от пгт Симеиз до г. Балаклава и прилежащие теплые низкогорные местности Главной гряды в пределах Балаклавского района г. Севастополя; 3) северо-западное побережье Тарханкутского полуострова (табл. 1).

Таблица 1 (начало)

Точки находок G. araneoides в Крыму и на юге Херсонской области

|

№ п/ п |

Локалитет; административная принадлежность |

Десятичные координаты |

Источник (-и) сведений |

|

|

Широта |

Долгота |

|||

|

1 |

пгт Курортное, Актинометрический холм; Фд |

44.911605281066954 |

35.19714832305908 |

О.В. Кукушкин, неопубл. данные |

|

2 |

Карадагский заповедник, Биостанция; Фд |

44.91391506552863 |

35.2016544342041 |

Кукушкин, 2004 |

|

3 |

Карадагский заповедник, хр. Хоба-Тепе близ Южного перевала; Фд |

44.923350786342524 |

35.23259103298187 |

Кукушкин, 2004 |

|

4 |

Карадагский заповедник, хр. Кара-Агач; Фд |

44.91379350023974 |

35.214571952819824 |

Кукушкин, 2004 |

|

5 |

Карадагский заповедник, г. Святая, кордон «Верхние трассы»; Фд |

44.94019751869236 |

35.236748456954956 |

Кукушкин, 2004 |

|

6 |

Карадагский заповедник, г. Святая, кордон «Нижние трассы»; Фд |

44.948201402406006 |

35.240235328674316 |

Кукушкин, 2004 |

|

7 |

пгт Коктебель и г. Кучук-Янышар; Фд |

44.97062759301016 |

35.26662826538086 |

Кукушкин, 2004 |

|

8 |

пгт Орджоникидзе, Двуякорная долина; Фд |

44.99709652176981 |

35.36224365234375 |

О.В. Кукушкин, неопубл. данные |

|

9 |

пгт Курортное, близ мыса Крабий; Фд |

44.910207208531524 |

35.18620491027832 |

О.В. Кукушкин, неопубл. данные |

|

10 |

побережье залива Чалки; Фд |

44.88385021946109 |

35.14698028564453 |

О.В. Кукушкин, неопубл. данные |

|

11 |

между с. Южное и пгт Коктебель, подножье хр. Узун-Сырт близ оз. Бараколь; Фд |

44.99515426365948 |

35.270233154296875 |

В.В. Савчук, pers. comm. |

|

12 |

пгт Коктебель, побережье бухты Поссидима; Фд |

44.96964084280725 |

35.31003713607788 |

В.В. Савчук, pers. comm. |

|

13 |

г. Феодосия, югозападный склон хр. Тепе-Оба; Фд |

45.00292290111287 |

35.36602020263672 |

В.В. Савчук, pers. comm. |

|

14 |

пгт Щебетовка, Фд |

44.939264420849675 |

35.15674754977226 |

С. Алехин, pers. comm. |

|

15 |

полуостров Меганом, мыс Бугас; Сд |

44.82665630884302 |

35.119171142578125 |

О.В. Кукушкин, неопубл. данные |

|

16 |

мыс Меганом, маяк; Сд |

44.8008396146372 |

35.08329391479492 |

О.В. Кукушкин, неопубл. данные |

|

17 |

полуостров Меганом, уроч. Копсель; вершина г. Урманы-Усту; Сд |

44.82111643578303 |

35.050249099731445 |

Кукушкин, 2004; Ю.А. Красиленко, pers.comm. |

|

18 |

г. Судак, Судакская долина; Сд |

44.86316961763613 |

34.97051239013672 |

Бируля, 1912 |

|

19 |

с. Морское, урочище Аунлар (побережье между мысами Ай-Фока и Чобан-Кулле); Сд |

44.8170981727997 |

34.75990533828735 |

Кукушкин, 2004 |

|

20 |

окр. с. Приветное; Сд |

44.8020652555473 |

34.69504952430725 |

Кукушкин, 2004 |

|

21 |

полуостров Меганом, пос. Архадерессе; Сд |

44.860310243895654 |

35.05059242248535 |

Д.Б. Старцев, pers. comm. |

|

22 |

г. Алушта; Ал |

44.680449316643276 |

34.40392658114435 |

Бируля, 1912 |

|

23 |

между пос. Семидворье и сан. Сотера; Ал |

44.724494115785596 |

34.483444690704346 |

Д.Б. Старцев, pers. comm. |

|

24 |

пгт Симеиз («Новый Симеиз»); Ял |

44.40426209503652 |

34.002342224121094 |

коллекция ЗМ МГУ (A.В. Громов, pers. comm..) |

|

25 |

пос. Голубой Залив («Лимены»); Ял |

44.407481265227474 |

33.99075508117676 |

Бируля, 1912; коллекция ЗИН (А.В. Громов, pers. comm.) |

|

26 |

пос. Мухалатка; Ял |

44.40717663541146 |

33.85026499629022 |

Бируля, 1912 |

|

27 |

с. Оползневое («Кикинеиз»); Ял |

44.40907545534886 |

33.941144943237305 |

коллекция ЗИН (A.В. Громов, pers. comm.) |

|

28 |

пос. Тессели; Ял |

44.39167497236914 |

33.76514911651611 |

Бируля, 1912; коллекция ЗИН (А.В. Громов, pers. comm.) |

|

29 |

окр. пгт Форос, подножье г. Челеби-Яурн-Бели; Св |

44.39720839746165 |

33.7694661319256 |

И.С. Турбанов, pers. comm. |

|

30 |

окр. пгт. Форос, подножье г. Мшатка-Каясы; Св |

44.4020696654012 |

33.80088016390802 |

И.С. Турбанов, pers. comm. |

|

31 |

пгт Форос, 0,4 км к востоку от Байдарского перевала; Св |

44.401713459662304 |

33.80022704601288 |

Кукушкин, 2003 |

|

32 |

скалы Чобан-Таш и склоны г. Ильяс-Кая над мысом Сарыч; Св |

44.388493267278555 |

33.7395179271698 |

Кукушкин, 2003 |

|

33 |

уроч. Комперия, мыс Сарыч, близ маяка; Св |

44.392226961428435 |

33.753111362457275 |

Бируля, 1912; коллекция ЗИН (А.В. Громов, pers. comm.) |

|

34 |

пос. Батилиман, бухта Ласпи; Св |

44.42001901056148 |

33.69039058685303 |

Бируля, 1912; Кукушкин, 2003 |

|

35 |

окр. г. Балаклава, мыс Айя, уроч. Шайтан-Дере; Св |

44.42913764166386 |

33.649989813566215 |

И.С. Турбанов, pers. comm. |

|

36 |

окр. г. Балаклава, уроч. Мегало-Яло; Св |

44.48071638908248 |

33.62964794039726 |

И.С. Турбанов, pers. comm. |

|

37 |

г. Балаклава, балка Кефало-Врисси; Св |

44.49512780978052 |

33.60299348831177 |

Кукушкин, 2003 |

|

38 |

г. Балаклава, форт «Балаклава-Северный»; Св |

44.50588691618447 |

33.60875487327576 |

Кукушкин, 2003 |

|

39 |

окр. г. Балаклава, между г. Аскети и хр. Спилия, центральный водораздел в балке Витмера; Св |

44.4983266704266 |

33.63316297531128 |

Кукушкин, 2003 |

|

40 |

г. Балаклава, высоты Кая-Баш, балка Мраморная; Св |

44.49337352550615 |

33.571240156888976 |

И.С. Турбанов, pers. comm. |

|

41 |

г. Севастополь, Гераклейский полуостров, мыс Фиолент; Св |

44.499762485711344 |

33.48716899752623 |

И.С. Турбанов, pers. comm. |

|

42 |

окр. пос. Алсу, Чернореченский каньон; Св |

44.527890097259544 |

33.722259253263495 |

В.В. Савчук, pers. comm. |

|

43 |

с. Чернореченское («Чоргунь»); Св |

44.53961613232668 |

33.68294879794122 |

Бируля, 1912 |

|

44 |

г. Севастополь, Cеверная сторона, пос. Учкуевка («Учкуй») к югу от устья р. Бельбек |

44.63974297565106 |

33.52956935763361 |

Бируля, 1912 |

|

45 |

г. Евпатория, пляжи; Ск |

45.173566440737446 |

33.30333709716797 |

В.В. Савчук, pers. comm. |

|

46 |

6-10 км к юго-западу от пгт Черноморское, балка Кипчак, северный берег Тарханкута, Чм |

45.480383558463885 |

32.59135410189629 |

Н M. Ковблюк и А.А. Надольный, pers. comm. |

|

47 |

балка Биюк-Кастель к северо-западу от Джангулського оползневого побережья, Чм |

45.45646802156128 |

32.54843875765803 |

Ю.А. Красиленко, pers. comm. |

|

48 |

пгт Оленевка, Тарханкут; Чм |

45.38332070013482 |

32.53407955169678 |

О.В. Кукушкин, неопубл. Данные |

|

49 |

Херсонская обл., Нововоронцовский рн, окр. с. Дудчаны |

47.19046402206631 |

33.784057348966606 |

Сидоренко, 1891, по: Бируля, 1912 |

|

50 |

Херсонская обл., Нововоронцовский рн, между дер. Фирсовка и прист. Малые Гирла (черта совр. пгт Нововоронцовка) |

47.4989521447467 |

33.927909582853324 |

Сидоренко, 1891, по: Бируля, 1912 |

|

51 |

Херсонская обл., Белозерский р-н, степи между устьем р. Белозерка и Днепровским лиманом |

46.59266162682323 |

32.38673374056813 |

Бируля, 1912 |

Обозначения: Фд – Феодосийский горсовет, Сд – Судакский район, Ал – Алуштинский горсовет, Ял – Ялтинский горсовет, Св – Севастопольский горосовет, Ск – Сакский район, Чм – Черноморский район автономной Республики Крым.

Таким образом, распространение галеода в Крыму ограничено узкой прибрежной полосой, характеризующейся наиболее теплым и аридным климатом. Верхний предел распространения вида на южном макросклоне Крымских гор проходит по высотам 350-400 м н.у.м., но подавляющее большинство точек находок лежит в узкой прибрежной полосе ниже 200 м н.у.м. Максимальное удаление от моря, на котором находили сольпуг, составило 7-8 км по прямой на юго-западе Крыма (окрестности пос. Алсу и с. Черноречье), около 4 км – на юго-востоке (пгт Щебетовка и окрестности пгт Коктебель) и около 1-1,5 км на северо-западе (Тарханкутский полуостров). Таким образом, можно заключить, что в Крыму G. araneoides проявляет себя как термофил и ксерофил и населяет жаркие и очень засушливые приморские местности со следующими климатическими характеристиками: среднемноголетняя среднегодовая сумма осадков, в первом приближении, не более 450 мм, среднегодовая температура воздуха не ниже 11оС, температура самого холодного месяца положительна или лишь незначительно ниже 0оС, коэффициент увлажнения Иванова-Высоцкого (отношение годовой суммы осадков к испаряемости за год) варьирует от 0,26 до 0,46 (Важов, 1983; Ланшафтно-геофизические условия…, 2001). В восточной части Южного берега (участок от г. Симеиз до г. Алушта), характеризующейся более гумидным климатом (годовая сумма осадков 600-800 мм), сольпуга до сих пор не регистрировалась.

Большой интерес представляют находки сольпуги на северном побережье Тарханкутского полуострова, где она вперывые была обнаружена Н.М. Ковблюком в июне 2003 г., причем это паукообразное не является там очень редким (рис. 1). В связи с этим отметим, что Западное побережье Крыма (наряду с Карадагской горной группой и полуостровом Меганом в юговосточном Крыму) характеризуется наибольшими в Крыму величинами суммарной солнечной радиации (5200 Мдж/ м2 и выше) (Атлас…, 2003); годовой ход осадков имеет здесь средиземноморские черты (с переходом зимнего максимума осадков на осень), а значительная «выдвинутость» Тарханкута в море, обусловливает низкую амплитуду термических элементов климата (Борисов, 1948). Эти особенности, наряду с флористическим составом и характером растительного покрова, формирующегося на каменистощебенчатых почвах и выходах известняка, позволяют рассматривать Тарханкутский полуостров в составе Крымского субсредиземноморья (как «Понтическое субсредиземноморье») (Подгородецкий, 1994). Не исключено, что распространение G. araneoides вдоль всего Западного побережья Крыма от Севастополя до Тарханкута непрерывно или было таковым в сравнительно недавнем прошлом (рис. 2), тем более, что у нас имеются два локалитета, занимающих «промежуточное» положение: близ устья р. Бельбек (пос. Учкуевка) и возле г. Евпатория (табл. 1). Ландшафты Тарханкутского полуострова в исторический период (на рубеже I тыс. до н. э. – I тыс. н. э.) существенно отличались от современных. Переход от лесистых предгорий к равнинно-степной части полуострова был значительно менее резким, чем в настоящее время, а их природа – менее контрастной: в степи существовала древесная растительность, видовой состав которой был близок к интразональным приречным лесам юга Украины и Предкавказья, и встречались виды животных, распространение которых ныне ограничено исключительно горно-лесной частью Крыма (Антипина, Маслов, 1984; Подгородецкий, 1994; Кукушкин, 2003б).

Рис. 1. Внешний вид G. araneoides (Западное побережье Крыма, Тарханкутский полуостров)

Отмеченные выше особенности распространения галеода становятся понятными в свете данных о вкладе биоклиматических параметров в формирование его ареала (табл. 2). Наиболее значимым фактором оказывается годовой размах температур (величины которого минимальны именно на морском побережье). Вклады сезонности осадков (коэффициент вариации месячных значений), количества осадков наиболее сухого месяца и средней температуры наиболее влажного сезона (в южном и западном Крыму приходящегося на холодный период года) также велики и отличаются между собой незначительно. Как и следовало ожидать, весомой оказывается роль таких факторов как: минимальная температура самого холодного месяца, средняя температура самого сухого сезона и среднегодовая сумма осадков.

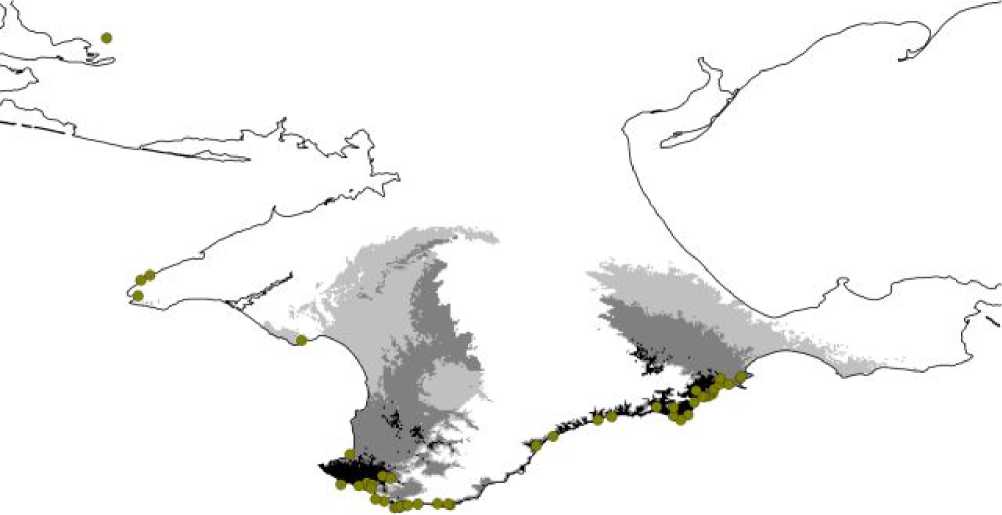

Реконструкция потенциального ареала вида, выполненная при помощи программы MAXENT, продемонстрировала, что совершенно неподходящие условия для обитания сольпуги складываются на прохладном и влажном нагорье и в относительно гумидных центральных районах полуострова (рис. 2), что полностью подтверждается нашими наблюдениями. Также, как очень низкая расценивается вероятность находок вида в Присивашье – особенно в Западном (Джанкойский район). Действительно, за более чем 20-летний период интенсивных полевых исследований (с 1991 по 2010 г.) сольпуга ни разу не отмечалась нами в Присивашье, даже на юге региона, что убеждает нас, если и не в отсутствии, то в ее чрезвычайной редкости здесь. Между тем, солончаки и степи на солончаковых глинах являются достаточно характерной стацией G. araneoides в Предкавказье и на западной («Крымской») стороне Подонья (Бируля, 1912). В то же время, согласно полученных результатов, существует высокая вероятность находок сольпуги на достаточно ограниченных по площади участках Западного и Восточного предгорья, расположенных в границах Бахчисарайского и Белогорского районов, соответственно.

Таблица 2

Вклад биоклиматических параметров (%) в формирование области распространения G. araneoides в Крыму

|

Биоклиматический параметр |

Принятая аббревиатура |

Единицы измерения |

Вклад (%) |

|

Годовой размах температур |

BIO 7 |

°С [x 10] |

27,1 |

|

Сезонность осадков |

BIO 15 |

[CV, %] |

21,1 |

|

Осадки наиболее сухого месяца |

BIO 14 |

мм |

20,1 |

|

Средняя температура наиболее влажного сезона |

BIO 8 |

°С [x 10] |

17,7 |

|

Минимальная температура наиболее холодного месяца |

BIO 6 |

°С [x 10] |

6,1 |

|

Средняя температура наиболее сухого сезона |

BIO 9 |

°С [x 10] |

4,0 |

|

Среднегодовые осадки |

BIO 12 |

мм |

1,7 |

|

Среднесуточная амплитуда: среднее для месяца |

BIO 2 |

°С (max - min) |

0,9 |

|

Высота местности |

alt |

м, н. у. м |

0,8 |

|

Осадки наиболее сухого сезона |

BIO 17 |

мм |

0,2 |

|

Температурная сезонность |

BIO 4 |

SD [x 100] |

0,1 |

|

Изотермичность |

BIO 3 |

(BIO2/ BIO7) [x 100] |

0,1 |

|

Средняя температура наиболее холодного сезона |

BIO 11 |

°С [x 10] |

0,1 |

Большой интерес представляет отсутствие находок галеода на побережье Керченского полуострова, природа которого имеет ярко выраженные субсредиземноморские черты. Например, на всей его территории, как и на крайнем юге Горного Крыма, обитает средиземноморская эмбия (Haploembia solierii Rambur, 1842) – свого рода индикатор средиземноморского типа почв (Кукушкин, 2002), в Приазовье и на побережье Керченского пролива чрезвычайно высокой численности достигает желтопузик безногий (Pseudopus apodus (Pallas, 1775)), вдоль южного берега полуострова от района мыса Чауда на западе до мыса Такиль на востоке спорадически встречается такой характерный для Крымского субсредиземноморья флористический элемент как каперс колючий (Capparis spinosa) и т. д. Тем не менее, наши респонденты – сотрудники учреждений природно-заповедного фонда, полевые зоологи и краеведы1 – однозначно утверждают, что галеод им на Керченском полуострове не встречался. Не отмечен он и при моих многолетних экспедиционных работах в 1999-2012 гг. на мысах Чауда, Опук и Казантип, а также в Караларской степи и Булганакско-Осовинской степи в Керченском Приазовье. По данным MAXENT, существует вероятность обитания галеода в причерноморских областях Керченского полуострова – прежде всего на юго-западной равнине с ее жарким, крайне засушливым (в прибрежной полосе до полупустынного) климатом и положительными средними температурами зимних месяцев. Можно предположить, что одной из причин избегания этих мест сольпугой является почти полное отсутствие здесь ее характерных стаций – каменистых осыпей и обширных скальных выходов. Однако, в этом случае несколько загадочным выглядит отсутствие находок сольпуги на известняковом массиве горы Опук.

Рис. 2. Потенциальный ареал G. araneoides на юге Украины. Области с оптимальными для вида климатическими параметрами выделены черной заливкой; области, пригодные для обитания вида в большей или меньшей степени, выделены, соответственно, темно-серой и светло-серой заливкой; точками обозначены пункты находок вида

Данные о сольпуге в континентальной части Украины крайне скудны, несмотря на то, что первые упоминания о ее находках в Северном Причерноморье, принадлежащие И.Я. Лерхе, относятся еще к 30-м гг. XVIII в. (Бируля, 1912). Прогнозируемого последним автором заполнения – по мере накопления знаний – «пробелов» между обеими украинскими (Херсонское Поднепровье, Крым) и ближайшими российскими (правый берег Дона, Кумо-Манычская впадина, Поволжье) участками ареала G. araneoides в течение минувшого столетия не произошло. Новые сведения о находках сольпуги в Херсонской области или иных районах континентальной части Украины не поступали, и ее вероятность ее обнаружения там, согласно выводам MAXENT, близка к нулю (Рис. 2). Очевидно, этот вид очень редок или уже вымер здесь по причине неблагоприятных для него тенденций изменений климата и/ или хозяйственного освоения сухостепной зоны. Таким образом можно констатировать, что выводы такого знатока украинской фауны как Н.В. Шарлемань имели под собой основания: «Майже всi елементи пустинно-степовоï фауни УРСР мають явно релiктовий характер. Нечисленнi види, що мають на пiвднi зруйнованi ареали, в недалекому майбутньому, треба гадати, зникнуть» (Шарлемань, 1937: С. 70). Нельзя исключать, однако, что при дальнейших исследованиях сольпуга может быть найдена в Новоазовском районе Донецкой области, на побережье Таганрогского залива (см.: Ястребцов, 1994) – вид давно известен из Ростовской области России и собственно из г. Таганрог (Бируля, 1912).

Н.В. Шарлемань (1937) справедливо считал G. araneoides пустынностепным элементом фауны Украины, но придерживался мнения о «восточном» происхождении нижнеднепровских популяций этого паукообразного, полагая, что сольпуга преодолела Днепр, но «…вiдiйшла ще недалеко вiд правого берега Днiпра…» (Шарлемань, 1937, С. 67). В целом мы разделяем эту точку зрения, но считаем, что колонизация сольпугой территории Украины (скорее всего из Предкавазья, вдоль Маныч-Керченского пролива) произошла не в голоцене, а значительно раньше – в позднем или даже среднем плейстоцене. При последующих похолоданиях ареал галеода был фрагментирован, и в Украине он сохранился лишь в крымском рефугиуме. В раннем голоцене, при наступлении наиболее сухой и достаточно теплой климатической фазы, наметился обратный процесс. Колонизацию сольпугой степного Поднепровья мы связываем с «ксеротермом» раннего голоцена – эпохой, для которой предполагается экспансия на север из Крыма термофильной и ксерофильной фауны.

Через Нижнеднепровские пески, которые тогда находились, по-видимому, не на левом, а на правом берегу Днепра, и граничили с Крымом, при постепенных трансформациях дельтовой системы и последовательном отмирании части палеорусел (см.: Палеогеография Европы..., 1982; Мельник, 2001) галеод мог распространиться из Северо-Западного Крыма на Правобережье. Благоприятная ситуация для его экспансии на север складывалась около 8 тысяч лет назад, когда уровень Черного моря был все еще почти на 100 м ниже современного. Несомненно, в какой-то мере способствововало миграции фауны в направлении с востока на запад и значительное (на 40%) снижение стока в бассейнах Дона и Днепра во время температурного «оптимума» голоцена около 6 тыс. лет назад (Сидорчук, Панин, Борисова, 2012). Именно такая принципиальная схема предложена нами для объяснения генезиса правобережных популяций степной гадюки (Vipera renardi (Christoph, 1861)), по данным молекулярного анализа, родственных крымским (Байбуз, Кукушкин, Зиненко, 2011). При последующем похолодании и увеличении увлажнения большинство нижнедепровских и северокрымских популяций G. araneoides было элиминировано, и ареал вида приобрел современные черты. Безусловно, усугубила ситуацию и тотальная распашка Таврических степей в XX столетии. Связи Крыма с Правобережьем прослеживаются и при анализе ареалов других фаунистических элементов. Так, до некоторой степени сходный паттерн распространения демонстрирует и крымская ящерица Podarcis tauricus (Pallas, 1814) – ксерофильный и термофильный вид восточносредиземноморского (северобалканского) происхождения. Ядром ареала P. tauricus в Украине является Крым – прежде всего Горный. Однако крымская ящерица широко распространена и в Правобережье, где, как и сольпуга (табл. 1), проникает на север вдоль Днепра до 47о с.ш. (Смогоржевский, 1953). В то же время в Левобережье известны лишь немногочисленные популяции P. tauricus, обитающие вдоль берега моря в Херсонской области: в пределах Голопристанского и Скадовского районов2. Таким образом, в Крыму сольпуга скорее всего является плейстоценовым реликтом, а на материке, по классификации А.В. Присного (2003) – нижнеголоценовым ксеротермическим реликтом.

Заметки по экологии. В Крыму G. araneoides населяет скалистые семиаридные редколесья (преимущественно высокоможжевеловые и фисташковые), фриганоидные и саванноидные сообщества, петрофитные варианты настоящих (типчаково-ковыльных) степей, иногда песчано-галечные пляжи. Проективное покрытие травянистой растительности в местах обитания сольпуг обычно невысокое, между куртинами травы имеются обширные проплешины. Мест с густой высокой травой избегает. Обязательным требованием к биотопу является наличие обширных выходов материнских пород Характер выходящих на дневную поверхность горных пород на распространение вида влияния не оказывает: он отмечен как на юрских осадочных и вулканических породах, так и на неогеновых известняках. В качестве постоянных убежищ использует узкие трещины и расщелины в скалах, в качестве временных дневных убежищ – полости под лежащими на земле крупными камнями. Также под камнями может происходить линька. Не избегает очень крутых склонов, осыпей и отвесных скал, встречаясь на высоте более 2 м от поверхности почвы. Проявляет тенденцию к синатропизации:

галеоды встречаются и в небольших населенных пунктах, где по вечерам их иногда можно видеть охотящимися на асфальте под фонарями уличного освещения.

А Б

В

Рис. 3. Характерные биотопы G. araneoides в различных физикогеографических районах Крыма: А - окрестности мыса Сарыч, редколесья Juniperus excelsa ; Б - полуостров Меганом, редколесья Pistacia mutica ;

В - Тарханкутский полуостров, петрофитные варианты настоящих степей со значительным участием средиземноморских элементов

Сольпуги встречались с мая по октябрь включительно. Самая ранняя находка – 26.05.1996 г. (близ пгт Форос), самая поздняя – 11.10.2003 (близ мыса Чобан-Кулле). Однако подавляющее большинство находок животных (как активных, так и укрывающихся в дневных убежищах) сделано в период с начала июня по первую декаду августа включительно. Надо сказать, что сезонные рамки и пик активности G. araneoides соответствуют таковым у иберийской сольпуги, Gluvia dorsalis (Latreille, 1817) (сем. Daesiidae), – несмотря на существенную разницу климатов Иберийского и Крымского полуостровов и значительную филогенетическую дистанцию между этими видами (Hruškova-Martišová, Pekár, 2010). Большинство встреч активных G. araneoides всех возрастов пришлось на период между 22 часами и полночью (последние встречи приходятся на интервал между полночью и 1 часом ночи). Лишь однажды (в очень теплом октябре 2003 г.) сольпуга была встречена мною на пляже до наступления темноты – около 19 ч. Однако, имеются наблюдения, свидетельствующие о том, что сольпуги бывают активными и в дневные часы – обычно при облачной погоде и в особенности – после обильных дождей. Так, 57.08.2011 г. в западном приморском кулуаре Меганома в светлое время суток (между 10 и 17 часами) было встречено 5 особей G. araneoides (Ю.А. Красиленко, pers. comm.). А.А. Надольный сообщает, что 27.06.2012 г. около 15 часов (через день после сильного ливня) активно перемещающаяся сольпуга встречена им на полуострове Тарханкут близ устья балки Кипчак. Содержащиеся в неволе взрослые сольпуги поедали крупных насекомых (в частности Orthoptera) и молодь рептилий (сеголетки Lacertidae).

Список литературы О закономерностях в распространении обыкновенной сольпуги (Arachnida, Solifugae, Galeodidae) на юге Украины

- Антипина Е.В., Маслов С.П. История формирования экосистем Крыма в позднем голоцене // Всесоюз. зоогеогр. конференция: Тез. докл. М., 1984. С. 164-165.

- Атлас. Автономна республiка Крим. Київ; Сiмферополь, 2003. 31 c.

- Байбуз А.Л., Кукушкин О.В., Зиненко А.И. Таксономический статус степной гадюки Правобережной Украины // Вiсник Днiпропетровського унiв. Серiя: Бiологiя. Екологiя. 2011. Вип. 19, № 2. С. 3-12.

- Бируля А. О распространении обыкновенной сольпуги (Galeodes araneoides Pallas) в южных и юго-восточных частях Европейской России // Рус. энтомол. обозрение. 1912. Т. 12, № 2. С. 296-312.

- Борисов А.А. Климаты СССР. М.: Учпедгиз, 1948. 222 с.