Об интенсификации и конкурентоспособности животноводства и продовольственной безопасности

Автор: Парахин Н.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития животноводства

Статья в выпуске: 1 (28), 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведен ретроспективный анализ состояния животноводства в России и Орловской области за последние 20 лет, определены основные причины отставания от мирового уровня и приоритетные направления устойчивого развития.

Отрасль животноводства, молочное и мясное скотоводство, селекция, кормовая база, материально-техническая база, научное обеспечение, кадры, конкурентоспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/147123620

IDR: 147123620 | УДК: 631.151.2:636+338.439.001.25

Текст научной статьи Об интенсификации и конкурентоспособности животноводства и продовольственной безопасности

Рисунок 1 – Изменение уров ня потребления молока и молочных продуктов на душу населения по отношению к медицинским нормам

Кроме того , обозначились негативные тенденции в организации селекционно - племенной работы и обеспечении квалифици рованными кадрами . Подобные тенденции отмеч аются и в организации системы кормления , механи зации и автоматизации производственных процессов .

В таких условиях страна теряла свою продовольственную незав исимость , вынужденно увеличивая импорт животно водческой продукции . С 1990 по 2009 гг . доля импор та в потреблении молока и молокопродуктов возросла с 14,1 до 21,6 %, а мяса и мясопродуктов – с 13,8 до 38,7%.

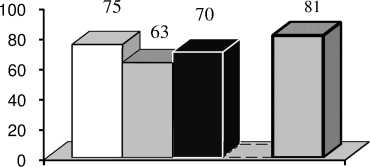

Понимание важности этой проблемы нашло отражение в Доктрине продовольственной безопасности страны, ключевой задачей которой является скорейшее замещение импортируемого продовольствия продуктами отечественного производства. К 2012 году объем потребления мяса отечественного производства должен быть доведен до 85% с уровнем душевого потребления 68-70 кг (рис. 2).

Рисунок 2 – Уровень потребле ния мяса и мясопродуктов

мясо и мясопродукты

□ 1990 г.

□ 2008 г.

■ )

□ ения РАМ Н

Для достижения поставленной цели были разработаны национальный проект « Развитие АПК » по ускоренному развитию животноводства и Государственная программа развития сельского хозяйства , вступившая в действие в январе 2008 года и рассчитанная на пять лет . Это позволило приостановить процесс дестабилизации отечественного скотоводства . В результате чего наметилась тенденция его оживления : прирост продукции животноводства составил за два прошедших года в среднем 6%.

Но для координального изменения ситуации необходимо осуществиь следующие мероприятия :

-

- создать эффективные механизмы государственного регулирования и поддержки ;

-

- перейти к преимущественно кластерному ведению животноводства ;

-

- модернизировать и интенсифицировать отрасль ;

-

- разработать комплекс мер для выхода отечественной мясной продукции на внешние рынки и стимулированию экспорта ;

-

- перейти на полное научное и квалифицированное кадровое обеспечение животноводства .

Создание эффективных механизмов государственного регулирования и поддерж ки – одно из главных условий вывода отрасли ж ивотноводства из глубокого кризиса и дальнейшего эффективного ее развития . Об этом убедительно свидетельствовала реализация национального проекта « Развитие АПК » и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков , сырья и продовольствия на 2008-2012 годы , в соответствии с которыми Правительством России только в 2009 году в сельское хозяйство было направлено 190 млрд . рублей , а косвенная поддержка оценивается в 30 млрд . рублей . Благодаря увеличению объемов кредитования на 8,6% ( до 776 млрд . рублей ) было введено , в числе других , более 120 новых и реконструированных объектов мясного животноводства .

Однако важ ен не только объем инвестиций в отрасль , но и их качественное использование . В связи с этим , необходимо осуществить переход к кластерному ведению ж ивотноводства , что предполагает создание производственных систем замкнутого цикла , состоящих из группы предприятий ( кластер ), объединенных между собой в единую технологическую цепочку , где первичный продукт проходит все стадии переработки до конечной продукции , обладающей свойствами высшей степени готовности к использованию .

Центром подобного кластера является крупное селекционное предприятие , обладающее собственными племенными ресурсами , достаточными для обеспечения потребностей товарных предприятий без завоза скота извне . Таким примером , на наш взгляд , могут служить : « Агро - Белогорье », ОАО « Татарстан сэтэ », ОАО « ПК « Красный Восток ».

Несомненно , к ним следует отнести и образованный на территории Орловской области Знаменский селекционно - генетический центр по производству свинины . Для обеспечения высокой эффективности производства здесь созданы все необходимые подразделения :

-

- высокопроизводительный комбикормовый цех и элеватор , позволяющие полностью обеспечить потребности в высококачественных сбалансированных комбикормах ;

-

- мощный убойный цех ;

-

- учебный центр по подготовке кадров для современного высокотехнологичного производства .

Важно , что Знаменский селекционно - генетический центр сформирован по образцу единой структурной генетической пирамиды . Замкнутая система воспроизводства , построенная по лучшим мировым образцам и позволяющая полностью отказаться от импорта племенного поголовья , способна давать на выходе 11 миллионов голов товарных гибридов с получением 950 тысяч тонн мяса свинины в год .

Неслучайно , в структуре продукции животноводства по видам в хозяйствах всех категорий , лидирующее место (2/3) занимает свинина и птица , а доля молока составляет лишь около 1/3 общего производства ( табл . 2).

Таблица 2 – Структура продукции животноводства по видам в хозяйствах всех категорий ( в фактических ценах ; в процентах от общего объема продукции животноводства )

|

п / п |

2000 |

2005 |

2009 |

|

Скот и птица |

58,9 |

67,7 |

61,2 |

|

Молоко |

31,2 |

22,8 |

30,2 |

|

Яйца |

7,3 |

7,7 |

6,4 |

Это говорит о том , что такие отрасли , как свиноводство и птицеводство , показали высокую « отзывчивость » на положительные изменения в экономических условиях функционирования .

В результате реализации мероприятий Государственной программы сложилась уникальная ситуация того , чтобы в ближайшие годы обеспечить потребности страны в мясе птицы и свинины .

В тоже время , молочное и мясное скотоводство на сегодня остается самой проблемной подотраслью .

За последние 10 лет поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях уменьшилось вдвое , а в хозяйствах населения – на 23%. В тоже время , поголовье коров в этих категориях хозяйств сократилось на 52 и 56%, соответственно .

К сожалению , и в Орловской области поголовье коров в сельхозорганизациях постоянно снижается .

Только в течение 2009 года общее поголовье коров уменьшилось в области более чем на 5 тыс . Незначительный прирост маточного поголовья в хозяйствах фермеров и у индивидуальных предпринимателей не компенсирует его масштабное выбытие в других категориях хозяйств .

Причем , сокращение численности крупного рогатого скота в хозяйствах общественного сектора привело к уменьшению продажи молодняка населению .

Для изменения сложившейся ситуации в молочном животноводстве была принята областная отраслевая целевая программа « Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2009-2012 годы ».

Поставлена задача – довести производство молока в Орловской области до 1 млн. тонн. Очевидно, для достижения этой цели необходимо иметь 142 тыс. голов коров с удоем 7 тонн молока.

В настоящее время на комплексах области и в коллективных хозяйствах содержится 33 тыс. голов. Выход телят составляет примерно 76,0%. Если путем коренного улучшения воспроизводства и выращивания довести выход телят до 86-90%, то ежегодно можно получать 14850 телочек или 12000 нетелей. На простое воспроизводство стада необходимо ежегодно примерно 8000 голов. Таким образом, можно ежегодно привлечь дополнительно примерно 4000 голов – на расширенное воспроизводство.

В частном секторе насчитывается 20 тыс . голов ( в том числе 800 нетелей ). По нашим расчетам , стимулирование закупки у населения телочек позволит ежегодно дополнительно вводить в стадо до 1500 нетелей .

То есть , без закупки из - за рубежа ежегодное расширенное воспроизводство молочного стада может составить 5500 голов нетелей ( табл . 3).

Таблица 3 – Прогноз увеличения поголовья молочного стада в Орловской области

|

Годы |

||||||||

|

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 2015 2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

Поголовье молочного стада , голов |

||||||||

|

53000 |

60500 |

66500 |

73100 |

80400 88400 97200 |

106900 |

117600 |

129300 |

142300 |

|

Продуктивность одной коровы , т молока |

||||||||

|

4,4 |

4,7 |

5,0 |

5,3 |

5,6 6,1 6,4 |

6,7 |

7,0 |

7,0 |

7,0 |

|

Валовой надой , т молока |

||||||||

|

242000 |

284000 |

332000 |

387000 |

450000 540000 622000 |

716000 |

823000 |

905000 |

1000000 |

Что касается производства мяса говядины , то основная причина низкого уровня данного производства состоит в отсутствии специализированных мясных пород и экстенсивном методе ведения отрасли . Среднесуточные приросты молодняка крупного рогатого скота в неспециализированных предприятиях не превышают 400-500 г в сутки , что ниже потенциальной возможности мясных пород более чем в 2 раза .

Кроме того , значительный недобор мясной продуктивности происходит из - за низкого выхода телят , падежа и нерационального использования молодняка и выбракованного взрослого поголовья , нарушений технологий и несовершенной организации производства . Высокими остаются затраты труда на 1 ц прироста живой массы ( более 40 человеко - часов ).

Поэтому необходимы и здесь создание современных генетических центров , модернизация и интенсификация отрасли в целом . Государством поставлена задача , к 2012 году на новых и реконструированных объектах производить 62% мяса птицы , 40% свинины и 36% мяса скота от специализированных мясных пород .

При этом особое внимание следует обратить на техническое и технологическое оснащение производственных мощностей на этапе репродукции поголовья и откорма молодняка . В настоящее время потребность в скотоместах для откорма молодняка удовлетворяется только на 5-8%. Действующая на большинстве откормочных предприятиях технология содержания молодняка неэффективна и приводит к нежелательному удорожанию производства говядины . При этом простые откормочные площадки на открытом воздухе ( Липецкая область ), позволяющие обеспечивать высокую эффективность , используются слабо , так как требуют совершенной системы кормления . Следует отметить , что в большинстве стран мира основным лимитирующим фактором расширения мясного скотоводства выступают ограниченные земельные ресурсы , в России на залужение и производство объёмистых кормов можно дополнительно использовать 22-25 млн . га невостребованной пашни . В Орловской области на эти цели можно использовать дополнительно 250-300 тыс . га .

Наряду с увеличением размеров кормовых угодий , необходима и оптимизация структуры кормовой базы . По данным ученых Орел ГАУ , этот фактор может обеспечить увеличение продуктивности животных на 25-30%. При существующей структуре кормового клина в молочном и мясном скотоводстве в рационах животных постоянно ощущается недостаток протеина – на 25-30 %, сахара – на 45-50 %, отдельных макроэлементов – на 20-30%, микроэлементов – на 4060% и витаминов – от 40 до 60%.

Аналогичная ситуация отмечается и в свиноводстве . В результате в сельскохозяйственных предприятиях страны на откорме свиней и КРС происходит огромный перерасход кормов и удорожание продукции . При таких затратах невозможно вести конкурентное производство . Отечественный и зарубежный опыт показывает , что на современных предприятиях затраты корма на единицу продукции в 1,5-2 раза ниже .

В настоящее время в России перспективная потребность в зерне , по обобщенным данным , примерно составляет 130-140 млн . тонн , из которых свыше 55 млн . тонн планируется использовать в животноводстве , где 47% кормового зерна потребляет скотоводство , 27 % – свиноводство и 20 % – птицеводство .

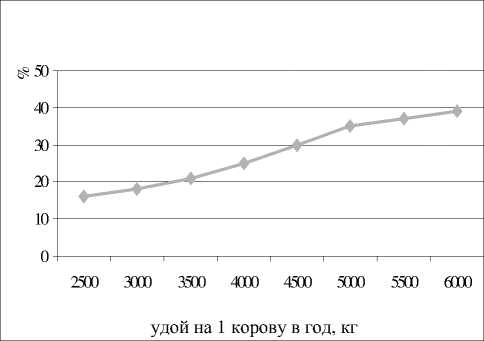

Исходя из научно обоснованных норм кормления , в рационе лактирующих коров концентрированные корма должны составлять не менее 30% .

При выращивании же КРС на мясо их доля должна находиться в пределах 35-40%, у свиней , в зависимости от типа откорма – от 60 ― 75 до 80 ― 90%. В рационе кур преобладает зерно 60-80% (10% от общего количества зерна составляют бобовые ), жмыхи и шроты от 5 до 20%, отруби – до 10% ( рис . 3).

В тоже время доля концентрированных кормов в общем кормовом балансе пока составляет всего 29-32 %, так как на кормовые цели используется всего 32-36 млн. т зерна, из которых только 10-12 млн. т перерабатывается в комбикорма. Это связано как с общим кризисом в экономике страны, так и сохранением низкого уровня урожайности зернофуражных культур. При этом сохраняется и негативная тенденция в структуре производства зерна: возрастает удельный вес пшеницы, а сокращается – ржи и овса, незначительным остается долевое участие кукурузы и зернобобовых культур [1].

Рисунок 3 – Содержание концентрированных кормов в рационе молочных коров

В результате на производство животноводческой продукции затрачивается в 1,4-1,6 раза больше концентратов по сравнению с нормативами . Поэтому , в перспективе , наряду с увеличением объемов важно оптимизировать и структуру производства зернофуража : сократить потребление пшеницы , увеличить – ячменя и , особенно , зернобобовых культур , кукурузы и мало традиционного рапса . Ведь зерно этих культур не только хорошо переваривается , имеет высокую энергетическую ценность , но и является важным источником незаменимых аминокислот .

Одним из факторов , сниж ающих конкурентоспособность отечественного мясного ж ивотноводства , является недостаток современных производственно - технологических предприятий по убою скота . Имеющиеся производственные мощности , в большинстве своем , не позволяют получать товарное мясо с длительными сроками хранения , соответствующее международным стандартам разделки для мясоперерабатывающей промышленности и розничной торговли . Поэтому необходимо создание принципиально новых высокотехнологичных предприятий по убою и первичной переработке мяса , по примеру комбината ЗАО « Свинокомплекс Короча » агрохолдинга « Мираторг » в Белгородской области .

Необходима и разработка комплекса мер для выхода отечественной мясной продукции на внешние рынки и стимулированию экспорта. Отрасль не может успешно развиваться без ориентации на мировой рынок. Одним из ключевых факторов, определивших развитие отечественного животноводства в последние годы, стало, прежде всего, применение эффективных мер таможенно-тарифного регулирования. Основной проблемой в этой сфере является двухуровневая структура ветеринарных органов: федеральная и субъектовая, с дублирующими друг друга функциями. В этой связи в 2009 году создана и запущена на всей территории Российской Федерации информационноаналитическая система для обеспечения государственной функции по выдаче разрешений на ввоз/вывоз/транзит, а также пограничного ветеринарного контроля грузов. Предполагается, что реализация указанных предложений позволит сократить количество оформляемых ветеринарных сопроводительных документов в 8-10 раз. Объем финансовой нагрузки на бизнес при этом снизится на 700-900 млн. рублей.

Замещение импортируемого продовольствия продуктами отечественного производства требует серьезных усилий и в области аграрной науки . По нашему мнению , на научные достижения должен быть сформирован рыночный заказ . В этом случае в России ситуация будет складываться также как в Европейском Союзе и других развитых странах , где основной объем финансирования аграрной науки приходится на частный бизнес , для которого результаты научных изысканий всегда являются востребованными .

В этой связи целесообразно максимально использовать научный потенциал современных аграрных научных центров , таких как Инновационный исследовательский испытательный центр Орловского аграрного университета , который располагает уникальным комплексом лабораторий , не уступающих лучшим мировым аналогам для проведения селекционно - генетических и физиолого - биохимических исследований . Использование в полной мере его потенциала позволит значительно ускорить работу по созданию собственной племенной базы мясного животноводства .

Для эффективного развития мясного животноводства необходимо не только хорошее научное , но и кадровое обеспечение . Агробизнесу приходится сегодня привлекать зарубежных управленцев и консультантов , а также использовать в основном западные технологии для их внедрения в отечественном производстве . Выпускники сельскохозяйственных высших и средних учебных заведений зачастую не обладают достаточным набором современных знаний и практических навыков .

Между тем , требования к подготовке фермеров , рядовых работников и руководителей предприятий , аграрных экономистов , финансистов , инженеров , генетиков , селекционеров , специалистов IT- технологий , без которых невозможно конкурентоспособное производство , в мире и в России растут ускоряющимися темпами .

Для решения этой проблемы необходимо также модернизировать и саму систему подготовки преподавательского состава . В этой связи следует изыскать возможности и пути приглашения для чтения лекций зарубежных авторитетных преподавателей и исследователей . Эти затраты обязательно окупятся . Нужно проанализировать возможность ( необходимость очевидна ) направления за рубеж на учебу наших студентов .

Необходимо создавать развитую многоуровневую систему непрерывной профессиональной подготовки и повышения квалификации , развивать находящуюся в зачаточном состоянии систему удаленного обучения посредством Интернета .

Реализация комплекса мер по этим направлениям позволит качественно повысить уровень научного и кадрового обеспечения агропромышленного комплекса , будет способствовать росту конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции .

Таким образом, эти и многие другие принимаемые на федеральном уровне меры по развитию отрасли, несомненно, дадут возможность не только серьезно обновить технологическую базу мясного животноводства, но и существенно повысить ее эффективность. К 2012 году предполагается сократить импорт животноводческой продукции до 18% и вплотную подойти к выполнению главной задачи Доктрины продовольственной безопасности – производству отечественного мяса в 85%.

Список литературы Об интенсификации и конкурентоспособности животноводства и продовольственной безопасности

- Состояние, перспективы производства зерна и его использование в животноводстве Российской федерации (Краткая аналитическая справка, Москва -Луговая, 2005)

- Развитие молочного скотоводства в России и США: тенденции, ценовая политика и перспективы. [Текст]/Н.И. Стрекозов, В.И. Чинаров, Е.И. Конопелько, Н.В. Сивкин.//Ресурсосберегающие приемы и способы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных. Тверь, «АгросферА» 2010

- Животноводство России: тенденции и перспективы [Текст]/Н.И. Стрекозов, В.И. Чинаров, Е.И. Конопелько, Н.В. Сивкин.//Актуальные проблемы производства и переработки продукции животноводства: сб. науч.тр./Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия. -Ставрополь: Сервисшкола, 2010

- Прогноз развития животноводства России на среднесрочную перспективу [Текст]/Н.И.Стрекозов, В.Н.Виноградов, Г.П.Легошин, В.И.Чинаров, Е.И.Конопелько, И.В.Ильин//Сервисные центры по воспроизводству сельскохозяйственных животных основа эффективного развития животноводства. -Дубровицы: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2009

- Охапкин, С. К. Анализ селекционно-генетических процессов в стаде [Текст]/С.К. Охапкин, Н.А. Корчагина//Вестник РАСХН. -1993. -№4. -С. 54-56

- Снопова, А. А. Селекция на улучшение качества молока [Текст]/А.А. Снопова, З.А. Махария//Зоотехния. -1993. -№8. -С. 27-29

- Эрнст, Л.К. Стратегия генетического совершенствования крупного рогатого скота России [Текст]/Л. К. Эрнст, П. Н. Прохоренко, А. И. Прудов и др.//Зоотехния. -1997. -№11. -С. 2-7