Об интерпретации изотопного состава кислорода и углерода на основе расчета модального состава пород

Автор: Авченко О.В., Вах А.С., Веливецкая Т.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (241), 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучалось поведение стабильных изотопов кислорода и углерода при метасоматическом изменении гранодиоритов Березитового месторождения (северо-запад Амурской области). Изотопный анализ рассеянного углерода в породах (d13СPDB) и кислорода силикатов (d18OVSMOW) выполнялся в аналитическом центре ДВГИ ДВО РАН в лаборатории стабильных изотопов на масс-спектрометре Finnigan MAT-253. Установлено закономерное утяжеление величины d18OVSMOW от +9.6‰ до +11.2‰ и уменьшение величины d13СPDB от -10.8 ‰ до -27.2. ‰ в метасоматических породах в направлении от передовых зон метасоматоза к тыловым. Расчет модального состава образцов из метасоматических зон показал, что изменение изотопных составов связано с направленным развитием кварц-мусковитовой ассоциации по гранитам с увеличением в их составе количества мусковита и кварца, а также с более высоким уровнем восстановленности метасоматитов относительно исходных гранитов.

Изотопы кислорода и углерода, граниты, метасоматиты, березитовое месторождение, амурская область

Короткий адрес: https://sciup.org/149129143

IDR: 149129143

Текст научной статьи Об интерпретации изотопного состава кислорода и углерода на основе расчета модального состава пород

Интерпретация изотопного состава кислорода и углерода сложна и неоднозначна. На вариации изотопного состава углерода и кислорода в природе влияют разные факторы: величина фугитивности кислорода, величина рН, состав флюида, воздействующего на породу, температура, минералогические особенности и эволюционная история формирования данной породы [7, 11]. Ранее нами в метасоматитах Березитового месторождения изучался изотопный состав кислорода, свинца и серы. Полученные данные позволили сделать вывод, что метасоматические породы месторождения образовались непосредственно по вмещающим палеозойским гранитам, сера в сульфидах имеет магматический генезис, а состав изотопов рудного свинца свидетельствует о среднепалеозойском возрасте их источника [2].

В данной работе на основе новых данных по стабильным изотопам кислорода и углерода в метасоматитах Березитового месторождения делается попытка объяснить установленные закономерности в изменении изотопного состава направленным изменением модального состава пород в процессе метасоматоза. Модальный состав метасоматитов оценивается на основе разработанной нами оригинальной программы МС [8].

Характеристика минеральных парагенезисов метасоматических пород Березитового месторождения и их модального состава.

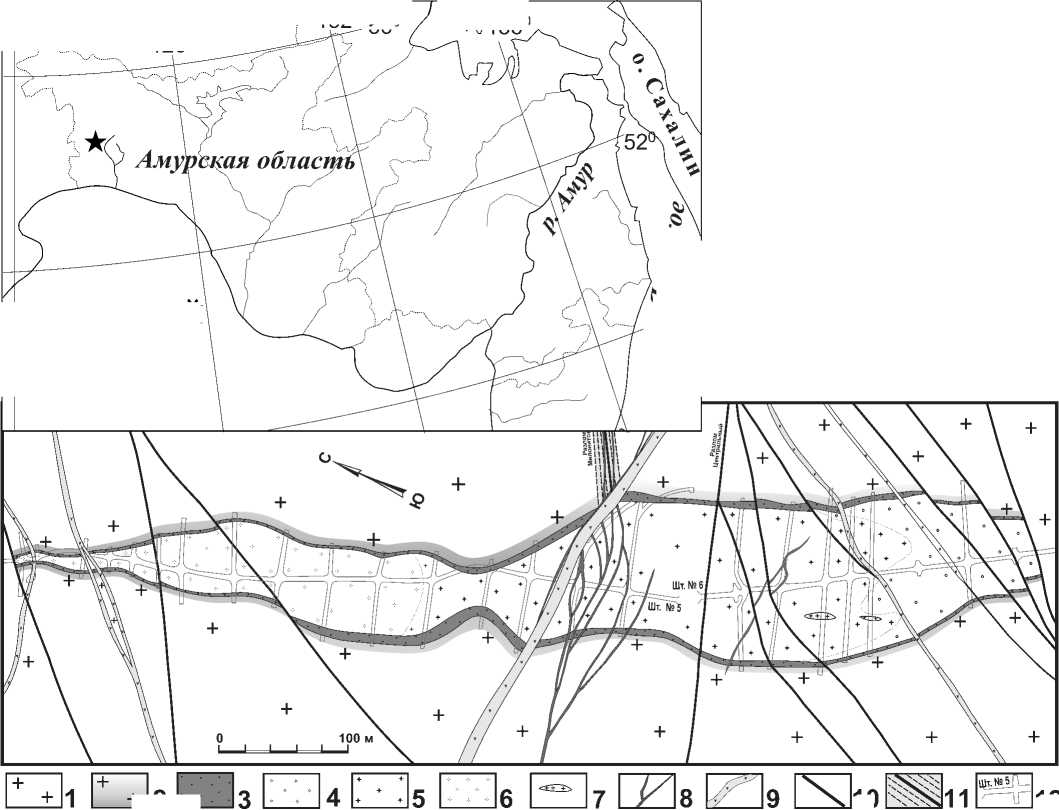

Березитовое золоторудное месторождение расположено в северо-западной части Амурской области в бассейне нижнего течения р. Хайкта, крупного правого притока р. Большой Ольдой (рис. 1). Оно представляет собой сложный тип золотого оруденения, локализованного во флюидно-эксплозивной структуре, которое по морфологии и составу рудовмещающих пород не имеет близких аналогов среди известных золоторудных месторождений Забайкалья и Дальнего Востока. Месторождение представлено сульфидсодержащими метасоматическими породами, которые локализованы в массиве порфировидных гранодиоритов палеозойского возраста [3] в виде двух совмещенных перевёрнутых конусов, расположенных последовательно друг за другом, причем южный конус в 1.5— 2 раза больше северного. Эти своеобразные конусообразные крутопадающие структуры представляют собой флюидно-эксплозивные образования [6]. Рудное тело месторождения имеет сложную линзовидную форму (рис. 1). Длина его на поверхности достигает 950 метров. Мощность зоны меняется от 10—15 до 110 м.

Рудовмещающие породы месторождения сложены светло-серыми, зеленовато-серыми массивны ми, реже сланцеватыми метасомати-тами кварц-мусковитового состава, с вкрапленностью альмандин-спес-сартинового граната и турмалина. Реже в составе метасоматитов в переменных количествах встречается ортоклаз, хлорит, биотит, анортит, цинковая шпинель (железистый ганит), титанит, циркон, эпидот, алланит, пренит, фторапатит, флюорит, графит, гротит, червандонит-(Се). Метасоматиты сильно брекчирова-ны, причем обломочный материал метасоматических брекчий цементируется сульфидными минералами по системе сложных трещин, что свидетельствует о наложении рудной минерализации на метасоматические породы. Зона метасоматитов рассекает- ся внутрирудными гранатсодержащи-ми дайками метапорфиритов, а также редкими пострудными дайками спессартитов и диоритовых порфиритов. Более подробные сведения о рудной минерализации Березитового месторождения и его возрасте приводятся в публикациях [1—4].

Метасоматические породы месторождения обнаруживают четко выраженное зональное строение. В направлении от гранитов к центру метасоматической залежи выделяются следующие минералогические зоны.

120°

126°

132°56о

^Ui36°

48°

Рис. 1. Геологический план Березитового месторождения. Схема строения рудной зоны месторождения на горизонте 676 м: 1 — порфировидные биотит-роговообманковые гранодиориты палеозойского возраста; 2 — метасоматически измененные биотит-роговообманковые гранодиориты; 3—6 — основные типы рудовмещающих метасоматических пород: 3 — гранат-ортоклаз-биотит-анортит-мусковит-кварцевые с пиритовой минерализацией, 4 — турмалин-гранат-ортоклаз-мусковит-кварцевые с преимущественно пиритовой минерализацией, 5 — турмалин-гранат-мусковит-кварцевые с золото-пирит-галенит-сфалери-товой минерализацией; 6 — турмалин-гранат-кварц-мусковитовые с золото-пирит-пирротин-сфалеритовой минерализацией; 7 — ксенолиты частично измененных гранодиоритов; 8 — дайки метапорфиритов гранат-мусковит-биотит-кварц-анортитового состава; 9 — пострудные дайки спессартитов и диоритовых порфиритов; 10 — основные тектонические нарушения; 11 — зона катаклазированных и измененных гранодиоритов с прожилковой полиметаллической минерализацией, 12 — подземные горные выработки. На врезке звездочкой показано географическое положение Березитового месторождения.

КИТАЙ

-

1. Зона А. Слабоизмененный гранодиорит. Магматический парагенезис: Q + Pl25-35 + Kfs + Bi + Hb. Изменение гранодиоритов выражено в развитии вторичного биотита по роговой обманке, появлении в небольших количествах новообразованного мусковита, кварца, хлорита и эпидота. Структура пород гранитная, порфировидная, среднезернистая. Акцессорные минералы представлены преимущественно апатитом, цирконом, магнетитом, ортитом и сфеном.

-

2. Зона B. Силъноизмененный гранодиорит. Ведущий магматический парагенезис остается таким же, как в зоне А: Q + Pl 25-35 + Kfs + Bi + Hb*. Однако изменение пород здесь выражено сильнее и обусловлено появлением мелких и мельчайших табличек основного плагиоклаза (вплоть до анортита), обильного мусковита и кварца, эпидота, хлорита и сульфидов, преимущественно пирита. В составе этих гранодиоритов участками присутствуют турмалин и андрадит -гроссуляровый гранат. При этом в породах сохранена первичная гранитная гипидиоморфнозернистая структура. Мощность зоны сильноизме-ненных гранодиоритов составляет первые метры.

-

3. Зона С. Темно-серые тонкозернистые метасоматиты представлены плотными темно-серыми породами, в которых широко развиты идиоморфные кристаллы розового граната. Парагенезис пород: Q + Ms + Gr+ + Kfs + Bi + Pl 90 95 Своеобразие этого типа пород подчеркивается значительными количествами новообразованного плагиоклаза, по составу близкого к анортиту. В составе мета-соматитов в небольших количествах отмечаются турмалин, пирит, пирротин, магнетит, ильменит, сфалерит и галенит. Метасоматиты слагают зону мощностью от первых десятков сантиметров до 10 м, окаймляя трубообразную метасоматическую залежь на ее контакте с гранитами (рис. 1).

-

4. Зона D. Светло-серые рудоносные метасоматиты основной части метасоматической залежи представлены тонкозернистыми светло-серыми породами, в которых видны мелкие единичные розовато-бурые агрегаты граната. В отдельных участках

пород совместно с гранатом находятся агрегаты цинковой шпинели — ганита. Парагенезис пород: Q + Ms + Gr + Kfs + Bi. В этих породах анортит отсутствует, а биотит присутствует в весьма малых количествах. Повсеместно в составе метасомати-тов в переменных количествах наблюдаются также мелкие единичные агрегаты темно-коричневого турмалина.

Нашими исследованиями установлено, что при образовании метасоматических пород из гранодиоритов выносятся натрий, кальций, барий и стронций, а калий, марганец и рубидий привносятся [1]. Изменение состава гранодиоритов в процессе ме

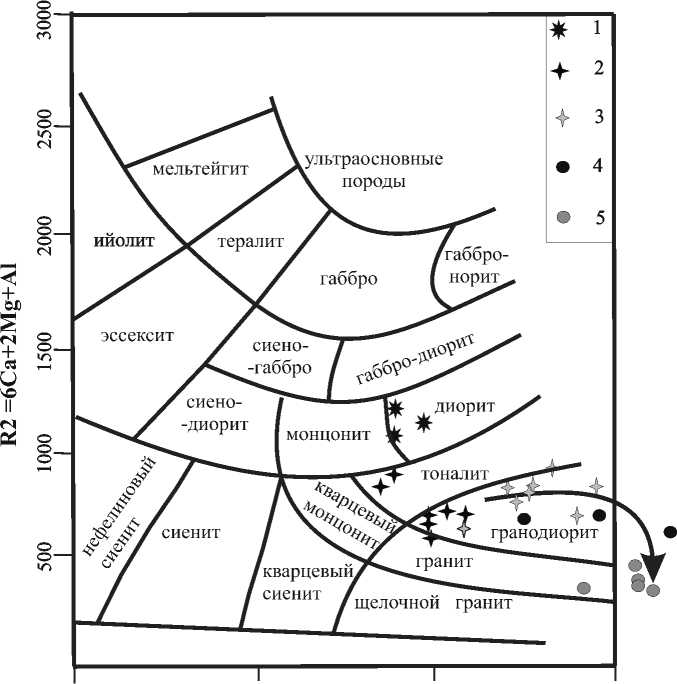

0 1000 2000 3000

RI = 4Si-ll(Na+K)-2(Fe+Ti)

Рис. 2. Положение гранодиоритов, метасоматитов и метапорфиритов Березитового месторождения на диаграмме де ля Роша [9]. Типы пород: 1 — метапорфириты; 2 — порфировидные гранодиориты; 3 — метасоматически измененные гранодиориты; 4 — темно-серые гранат-ортоклаз-биотит-анортит-мусковит-кварцевые метасоматиты; 5 — светло-серые турмалин-гранат-мусковит-кварцевые метасоматиты. Стрелка показывает примерное изменение состава гранодиоритов в направлении от малоизмененных гранитоидов (зона A, B) к темносерым (зона С) и светло-серым (зона D) метасоматитам. Обращает на себя внимание то, что темно-серые метасоматиты находятся на диаграмме в промежутке между малоизмененными гранодиоритами и светло-серыми метасоматитами. Исходные данные приведены в работе [1].

тасоматоза хорошо видно на диаграмме де ля Роша [9]. Метасоматиты тыловой зоны (зона D) занимают на этой диаграмме наиболее крайнее правое и нижнее положение, тогда как породы промежуточной зоны (зона С) тяготеют к полю измененных гранодиоритов. Вместе с тем точки составов даек гранатсодержащих метапорфиритов, не затронутых метасоматозом, компактно расположены в поле диоритов (рис. 2). Модальный состав образцов всех минералогических зон, рассчитанный по программе МС1 , показан в таблице 1. Видно, что в последовательности образцов из зон A—D (т. е. от гранодиоритов внутрь метасоматического тела) постепенно

Модальный состав (вес. %) гранодиоритов и метасоматитов Березитового месторождения

Таблица 1

|

Обр. |

Зона |

Qtz |

Kfs |

Plag |

Wm |

Gr |

Bi |

Rut |

Ep |

Apat |

Mgt |

Ilm |

Gbs |

2 |

Res |

|

1-Б |

А |

19 |

7 |

49.9 |

1.7 |

— |

10.6 |

0.2 |

9.6 |

0.5 |

1.3 |

— |

— |

99.8 |

0.00 |

|

5 |

В |

25.4 |

9.5 |

42.9 |

10.6 |

— |

8 |

0.1 |

1.3 |

0.3 |

1.8 |

0 |

— |

99.9 |

0.00 |

|

8-1 |

С |

40.3 |

6.0 |

12.9 |

26.6 |

4.5 |

8.6 |

— |

— |

0.3 |

0.4 |

0.2 |

— |

99.8 |

0.03 |

|

8-2 |

D |

47.5 |

— |

1.2 |

49.7 |

0.4 |

— |

0.1 |

— |

0.0 |

0.03 |

— |

1 |

99.9 |

0.03 |

Примечание . Индексы минералов: Qtz — кварц, Kfs — калиевый полевой шпат, Plag — плагиоклаз, Wm — мусковит, Gr — гранат, Bi — биотит, Rut — рутил, Ep —эпидот, Apat — апатит, Mgt — магнетит, Ilm — ильменит, Gbs — гиббсит. Res — остаток химического состава породы, не укладывающийся в рассчитанный модальный состав.

увеличивается содержание кварца и мусковита, а количество плагиоклаза убывает. Кроме того, в этой же последовательности зон A—D резко уменьшаются, практически до нуля, количества эпидота и магнетита. Этими двумя хорошо заметными закономерностями мы попытаемся объяснить особенности изменения изотопных составов кислорода и углерода в породах рассматриваемого месторождения.

Методика анализа стабильных изотопов углерода и кислорода

Изотопный анализ рассеянного углерода в породах и кислорода силикатов выполнялся в аналитическом центре ДВГИ ДВО РАН в лаборатории стабильных изотопов. Подготовка образцов к масс-спектрометрическому изотопному анализу углерода проведена по методике окисления углерода на окислительной колонке CuO [5]. Измерение изотопного отношения 13С/12С проводилось на изотопном масс-спектрометре Finnigan MAT-253 c использованием двойной системы напуска. Результаты измерений 813С даны в отношении к международному стандарту PDB. Воспроизводимость метода составляла ±0.1 %о. Подготовка образцов к масс-спектрометрическому изотопному анализу кислорода проведена по лазерной методике. Выделение кислорода произведено методом фторирования с использованием пентафторида брома (BrF5). Выделенный кислород очищали от продуктов реакции и остатков реактива на криогенных ловушках и ловушке с KBr. Измерение изотопных отношений 18О/16О проведено на изотопном масс-спектрометре Finnigan MAT-253 относительно лабораторного стандарта, калиброванного по международным стандартам NBS-28, NBS-30. Воспроизводимость значений 818O (1о) составляла ±0.2%с, n = 10. Масса анализируемых образцов 1—2 мг. Результаты измерений 818O даны в отношении к международному стандарту VSMOW. Воспроизводимость метода составляла ±0.2 ^.

Результаты и обсуждение

Стабильные изотопы кислорода изучали в метасоматических породах и гранитах месторождения (всего 10 образцов). Анализ производился как в целом по породе, так и в мономи-неральных пробах кварцев. Образцы гранитов отобраны на расстоянии 10, 5, 1 м от контакта с метасоматитами и непосредственно вблизи контакта с метасоматической зоной. Образцы метасоматических пород были представлены темно-серыми и светло-серыми метасоматитами. Как видно из таблицы 2, значение 818OVSMOW постепенно увеличивается в направлении от слабоизмененных гранодиоритов внутрь метасоматического тела — от +9.6%о до +11.2%о . При этом величина 818OVSMOW в чисто отобранном кварце из гранитов заметно меньше, чем 818OVSMOW в кварце из светло-серых метасоматитов (табл. 2). Известно, что последовательность минералов по возрастанию в них 818OVSMOW выглядит следующим образом: биотит — мусковит — плагиоклаз — калиевый полевой шпат — кварц [7]. Поэтому развитие мусковита за счет плагиоклаза должно приводить при прочих равных условиях к повышению величины 818OVSMOW образующегося кварца. Следовательно, мы получаем простое объяснение факту утяжеления изотопного состава кислорода (табл. 2), поскольку содержания кварца и мусковита, как выше упоминалось, с увеличением степени метасоматоза возрастают (табл. 1). В то же время наименее измененные метасоматозом гранодиориты (обр. 1-Б, табл. 2) по изотопному составу кислорода отвечают «нормальной» группе гранитоидов [10].

Как видно из таблицы 2, наблюдается четкое уменьшение величины 813Cpdb в направлении от слабоизмененных гранодиоритов к светло-серым метасоматитам или внутрь метасоматического тела: от —10.8 %о до —27.2. %о. Поскольку карбонаты в рассматриваемых метасома-титах полностью отсутствуют, рассеянный углерод в наших породах может находиться в жидких или газовых включениях преимущественно как СО2, СН4 и в виде графита. Хорошо известно [2], что метан в равновесии с СО2 или с графитом относительно обогащен легким изотопом углерода, поэтому повышение восста-новленности системы СО2—СН4 или С—СО2—СН4 (другими словами, увеличение мольной доли метана в анализируемом газе) должно приводить к уменьшению величины 813CPDB. Гранодиориты по отношению к метасоматитам, несомненно, более окислены, поскольку содержат, в отличие от метасоматитов, минералы с трехвалентным железом — эпидот и магнетит (табл. 1). Отсюда видно, что более высоким уровнем восстановленности метасоматитов, сравнительно с гранодиоритами, можно объяснить установленный сдвиг изотопного состава рассеянного углерода в «легкую» сторону, в направлении от гранодиоритов к метасоматитам.

Таким образом, установлено закономерное утяжеление величины 818O vsmow от +9.6 %о до +11.2 %о и уменьшение величины 813CPDB от — 10.8 %о до —27.2 %о в метасоматических породах в направлении

Таблица 2

Изотопный состав кислорода (818Osmow) и рассеянного углерода (513Cpdb) в гранитах и метасоматических породах месторождения Березитовое

Аналитики Е. С. Ермоленко, Т. А. Веливецкая

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 15-05-00809 .

Список литературы Об интерпретации изотопного состава кислорода и углерода на основе расчета модального состава пород

- Авченко О. В., Вах А. С., Чудненко К. В, Худоложкин В. О. Генезис гранатсодержащих пород Березитового месторождения (Верхнее Приамурье, Россия) // Геология рудных месторождений. 2014. Т. 56. № 1. С. 19-40.

- Авченко О. В., Вах А. С, Горячев Н. А., Александров И. А., Веливецкая Т. А., Капитонов И. Н. Генезис Березитового золото-полиметаллического месторождения (на основе данных по изотопному составу свинца, кислорода и серы) // Доклады РАН. 2013. Т. 453. № 2. С. 185-189.

- Вах А. С., Авченко О. В., Киселев В. И., Сергеев С. А, Пресняков С. Л. Геохронологические U-Pb-изотопные исследования цирконов из гранитов и рудоносных метасоматитов Березитового золото-полиметаллического месторождения (Верхнее Приамурье, Россия) // Тихоокеанская геология. 2013. Т. 32. № 6. С. 20-39.

- Вах А. С., Степанов В. А., Авченко О. В. Березитовое золото-полиметаллическое месторождение: геологическое строение и состав руд // Руды и металлы. 2008. № 6. С. 44-48.

- Веливецкая Т. А., Игнатьев А. В., Рейзе М. В, Кияшко С. И. Экспрессный метод подготовки жидких и твердых проб органических веществ для изотопного анализа углерода // Массспектрометрия. 2006. Т. 3. № 3. С. 169-174.