Об использовании новых действий при осуществлении регулировки визирной оси телевизионной системы

Автор: Смелков Вячеслав Михайлович

Журнал: Спецтехника и связь @st-s

Статья в выпуске: 5-6, 2012 года.

Бесплатный доступ

Предложен новый способ юстировки направления визирной оси двухкамерной телевизионной системы и устройство для его осуществления.

Телевизионная система, телекамера, регулировка, визирная ось, тест-таблица

Короткий адрес: https://sciup.org/14967131

IDR: 14967131

Текст научной статьи Об использовании новых действий при осуществлении регулировки визирной оси телевизионной системы

С огласно работам [1, 2] регулировка направления визирной оси осуществляется в двух режимах работы телевизионной системы.

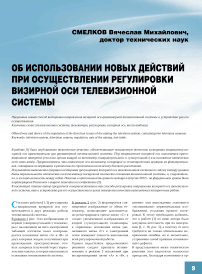

В режиме 1 ( рис. 1 ) по изображению от первой («широкоугольной») телекамеры с наложенной на него электронной таблицей «сетчатое поле» контролируется положение пятен «А» и «В» от двух лазерных зондов, полученных при прохождении пространственно точных лазерных излучений через параллельные каналы, которые выполнены в основании телевизионной системы.

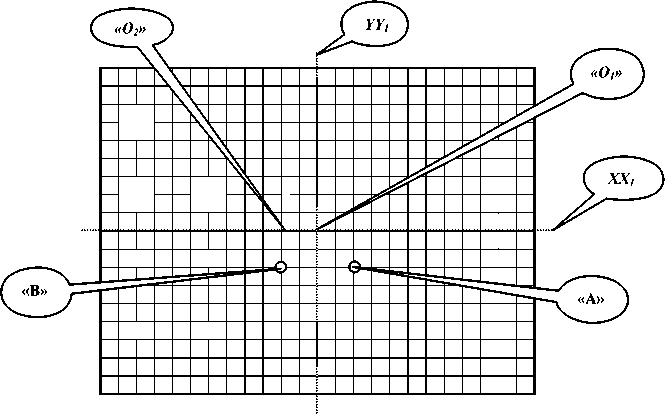

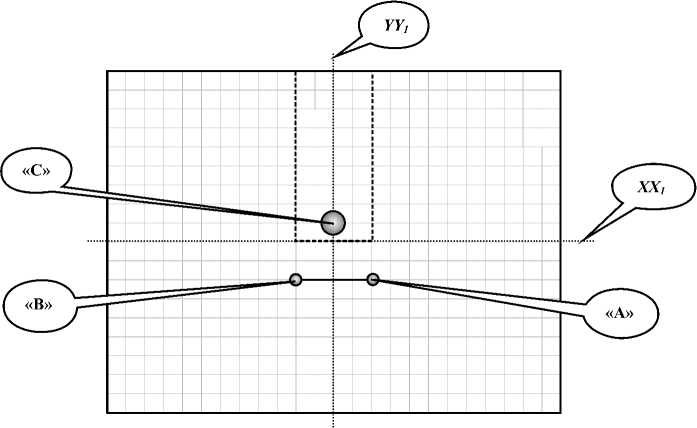

В режиме 2 ( рис. 2 ) формируется совмещенное изображение от обеих телекамер, позволяющее дополнительно регистрировать третье пятно «С» в «окне» увеличенного изображения от второй («узкоугольной) телекамеры, а «привязка» положения пятна увеличенного пятна «С» к электронной сетке повышает точность выполнения всей регулировочной работы.

Однако недостатком предложенного решения следует признать возникновение в режиме 2 искажений при воспроизведении пятен «А» и «В», а именно: они вынужденно становятся «половинками» первоначальных изображений, усложняя процесс юстировки. К этому необходимо добавить, что в работе [1] по вине автора была допущена неточность при их начертании [1, с. 16, рис. 5], а поэтому от него требуется не только обязательное исправление ошибки, но и, желательно, устранение самой причины возникающего дефекта.

В представленном ниже техническом решении этот недостаток полностью преодолен, благодаря изменению в ор- ганизации кадровой синхронизации для телевизионной системы, а также изменению параметров «окна» увеличенного изображения.

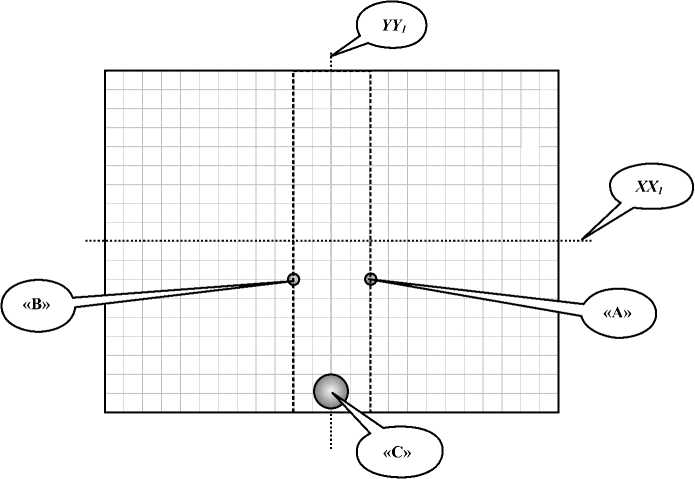

Структурная схема устройства, реализующего известные и новые действия (функциональные признаки способа регулировки), показана на рис. 3 .

Новое устройство, как и решение прототипа [2], содержит первую («широкоугольную») телекамеру 1 с механизмом 1-1 углового перемещения оптической оси и вторую («узкоугольную») телекамеру 2 с механизмом 2-1 углового перемещения оптической оси, которые размещены на основании 3 телевизионной системы; коммутатор-смеситель 4 ; селектор 5 синхроимпульсов; генератор 6 таблицы «сетчатое поле» и сигнала «окошко»; первый лазерный целеуказатель 7 ; второй лазерный целеуказатель 8 ; компьютер 9 и отражательную таблицу 10 . При этом лазерный целеуказатель 7 через канал 11 , выполненный в основании 3 телевизионной системы, формирует в плоскости отражательной таблицы 10 первое пятно 12 видимого спектра, а лазерный целеуказатель 8 через канал 13 – второе пятно 14 .

В состав предлагаемого устройства дополнительно введены блок 15 задержки по кадру и формирователь 16 сигнала синхронизации. Блок 15 реализует на интервале полукадра временную задержку кадрового синхроимпульса (КСИ) от телекамеры 2 , а формирователь 16 обеспечивает получение на выходе по входным сигналам строк и кадров сигнала синхронизации приемника (ССП) с временными характеристиками его составляющих по ГОСТ 7845-92.

Как блок 15 , так и формирователь 16 являются полностью цифровыми устройствами, а поэтому гарантируют исключительно высокую точность выполнения своих функциональных обязанностей и не влияют практически на систематическую погрешность общего результата работы по юстировке направления визирной оси телевизионной системы.

В настоящем решении организована принудительная внешняя синхронизация телекамеры 1 от телекамеры 2 путем подачи на вход «синхро» телекамеры 1 сигнала синхронизации приемника (ССП), создаваемого на выходе формирователя 16 .

Рис. 1. ТВ-изображение в режиме 1 согласно публикации [1] и согласно новому решению

Рис. 2. ТВ-изображение в режиме 2 согласно публикации [1]

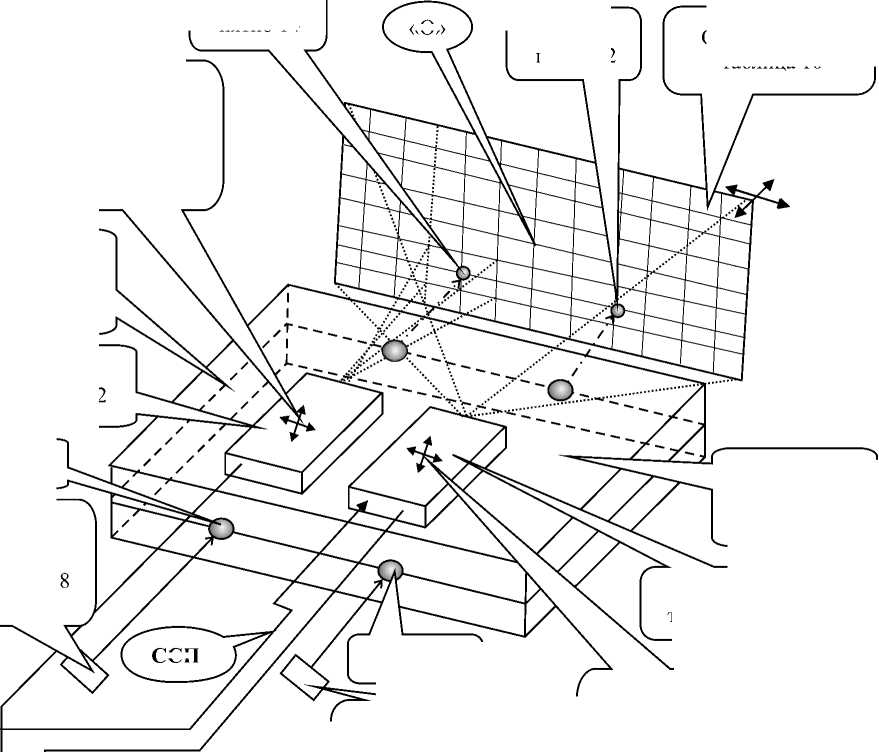

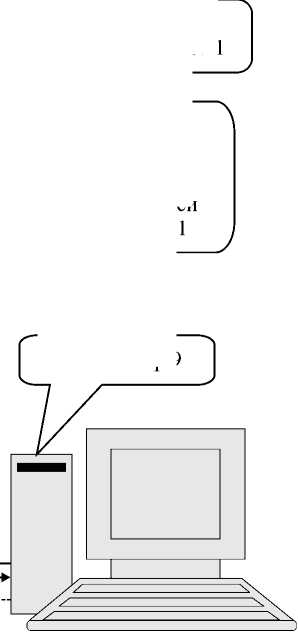

Ее особенностью является задержка на полукадр момента начала вертикальной синхронизации телекамеры 1 относительно аналогичного момента для телекамеры 2. Условие синхронизации иллюстрирует рис. 4, где представлено взаимное расположение растров телекамер. На этом рисунке прямоугольник со сплошной заливкой обозначает растр телекамеры 1, а границы растра телекамеры 2 отмечены штрихпун-ктирной линией. Прямоугольник с размерами a×b, имеющий штриховку «от центра», показывает растровое положение «окна».

При изложении нового способа юстировки позволим себе повторение некоторых сведений из статьи [1] с тем, чтобы подтвердить изобретательское единство всей совокупности выполняемых действий.

Выполним предварительно небольшой расчет. Предположим, что угловое поле зрения телекамеры 1 составляет 12×7,8 град., что соответствует применению в ней объектива со средним

Второе пятно 14

Первое пятно 12

Отражательная таблица 10

Механизм 2-1 углового перемещения оптической оси телекамеры 2

Вторая телекамера

Канал 13

Основание телевизионной системы 3

Второй лазерный целеуказатель

«о»

ссп

Канал 11

Посадочная плоскость основания 3

Механизм 1-1 углового перемещения оптической оси телекамеры

Первый лазерный целеуказатель 7

Коммутатор-смеситель 4

Селектор синхроимпульсов 5

сси

«Окошко»

«Сетчатое поле»

Генератор 6 таблицы «сетчатое поле» и сигнала «окошко»

Формирователь ССП 16

Компьютер 9

Первая телекамера 1

КСИ

Блок задержки по кадру 15

Рис. 3. Структурная схема устройства для выполнения регулировочного процесса визирной оси телевизионной системы согласно новому решению

значением фокусного расстояния ( f1 = 30 мм). Фокусное расстояние объектива у телекамеры 2 в четыре раза больше ( f2 = 120 мм). Поэтому угловое поле зрения телекамеры 2 будет составлять 3×1,95 град.

Пусть число элементов по горизонтали для фотоприемников телекамер составляет 768, а исходно задаваемое разнесение их геометрических центров а1 = 40…45 мм.

В качестве отражательной таблицы 10 будем использовать бумажный носитель универсальной электронной испытательной таблицы (УЭИТ). Тогда электронная таблица «сетчатое поле» содержит 24 клетки по горизонтали и 18 клеток по вертикали.

Если отражательная таблица 10 имеет размеры: L×H = 520×390 мм, то размеры одной ее клетки составляют: 520/24×390/18 мм = 21,6×21,6 мм.

Принимая, что разнесение по горизонтали составляет две клетки таблицы, имеем: а1 = 43,3 мм. Этот показатель, удовлетворяющий требованию задания, становится величиной принятого параметра разнесения по горизонтали геометрических центров фотоприемников.

Тогда расстояние между лазерными зондами, которое обязательно вдвое больше, чем величина а1 , составит четыре клетки, т.е. 86,6 мм.

Очевидно, что размер по горизонтали изображения «окна», наблюдаемого в режиме 2 телевизионной системы, определяется расстоянием между лазерными зондами, а, значит, составляет тоже 4 клетки.

Сигнал «окошко» в пределах растра имеет ширину в единицах времени, равную расстоянию между лазерными зондами, т.е. 4 клетки, а по вертикали занимает половину высоты растра.

В заключение нашего расчета примем дополнительно, что вертикальное смещение вниз относительно горизонтальной оси симметрии для лазерных зондов составляет две клетки.

Обратимся к режиму 1 телевизионной системы и проведению в нем необходимых работ по юстировке. Сначала ориентируют положение отражательной таблицы 10 так, чтобы при взгляде на нее регулировщик мог зафиксировать на ней два пятна: пятно от лазерного целеуказателя 7 и пятно от лазерного целеуказателя 8 .

Рис. 4. Относительное положение растров первой и второй телекамер

Рис. 5. ТВ-изображение, наблюдаемое в режиме 2, согласно новому решению

Затем по наблюдаемому на экране компьютера 9 телевизионному изображению вписывают в растр фотоприемника телекамеры 1 изображение отражательной таблицы 10 так, чтобы реперные отметки точно определили границу рабочего поля отражательной таблицы. При этом на экране компьютера 9 воспроизводится изображение УЭИТ, а также сигнал «сетчатое поле», пятно от лазерного целеуказателя 7 и пятно от лазерного целеуказателя 8.

Потом при помощи предусмотренных в конструкции телекамеры 1 регулировок механизма 1-1 углового перемещения направления оптической оси добиваются максимального совмещения центра отражательной таблицы 10 и центра электронной таблицы с точкой «О1», пятна от лазерного целе-указателя 7 с точкой «A», а пятна от лазерного целеуказателя 8 с точкой

«B». Отметим, что точка «B» находится на одной вертикальной линии сетки с точкой «О2» – геометрическим центром фотоприемника телекамеры 2 , как показано на рис. 1 .

Далее новой командой от компьютера 9 переводят телевизионную систему в режим 2 работы для продолжения работ по юстировке. При этом на экране компьютера 9 будет воспроизводиться изображение УЭИТ с увеличенным в пределах «окошка» его фрагментом, сигнал «сетчатое поле», пятно от лазерного целеуказателя 7 , пятно от лазерного целеуказателя 8 , а также третье пятно увеличенного диаметра по отношению к диаметрам первых двух пятен. На рис. 5 положение «окошка» в растре отмечено пунктирной линией.

Далее при помощи предусмотренных в конструкции телекамеры 2 регулировок механизма 2-1 углового перемещения направления оптической оси добиваются, как показано на рис. 5, максимального совмещения третьего пятна с точкой «C», которая расположена на вертикальной оси симметрии (YY1), а по отношению к верхней границе растра смещена на восемь клеток вниз. Этот показатель смещения определяется кратностью масштабирования телевизионной системы (Km),определяемый соотношением

K m = f 2 / f 1 .

Здесь необходимо отметить, что изображение пятна «C» по отношению к изображению своего первоисточника (пятна «B») увеличивается в диаметре в соответствии с кратностью масштабирования телевизионной системы Km , величина которого в нашем примере составляет 4х (четыре раза). В пределах «окошка» это увеличенное пятно «C» оказывается единственным, а расположено оно симметрично относительно пятен «A» и «B».

Проведем инженерную оценку технического результата предлагаемого решения.

Очевидно, что при выполнении регулировщиком всех правил и рекомендаций изложенной выше методики точность совмещения всех трех пятен с узловыми точками электронной таблицы «сетчатое поле» определяется толщиной линий этого теста по горизонтали и вертикали. Будем считать, что толщина электронного маркера по горизонтали и вертикали составляет два элемента по каждому направлению.

Тогда в режиме 1 работы телевизионной системы имеем величину погрешности (∆) направления визирования в миллирадах:

∆ = (12/768×2×π /180×1000).

В результате получаем величину ошибки направления визирования, равную 0,54 мрад.

В режиме 2 работы телевизионной системы погрешность (∆) будет в четыре раза меньше (0,14 мрад), т.к. угловое поле зрения по горизонтали составляет здесь не двенадцать, а три угловых градуса. Это означает, что точность выполнения регулировочной работы на заключительном этапе возрастает тоже пропорционально, т.е. в четыре раза. Но, по сравнению с прототипом [1], в режиме 2 нового решения отсутствуют искажения пятен «A» и «B», а все три электронные отметки («A», «B» и «C») располагаются ближе друг к другу, что явно удобнее для самого регулировщика.

Техническое решение по данному методу в настоящее время признано изобретением [2].

Список литературы Об использовании новых действий при осуществлении регулировки визирной оси телевизионной системы

- Смелков В.М. Новый метод регулировки направления визирной оси телевизионной системы: есть повышение качества/Спецтехника и связь, 2011. -№ 6. -С. 12 -17.

- Патент 2469493 РФ. МПК H04N 5/225, G01C 3/00. Способ юстировки направления визирной оси двухкамерной телевизионной системы и устройство для его осуществления./В.М. Смелков.//Б.И. -2012. -№ 34