Об использовании трехстенных срубов в фортификации средневековой Руси

Автор: Коваль В.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Города и фортификации

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

Предложен анализ использования довольно редко встречающейся в оборонном зодчестве конструкции из трехстенных срубов. Обзор представлений историков архитектуры и военного дела XIX-XX вв. сопровожден критикой их построений, исходивших из умозрительных представлений и следования схематичному изображению в труде Ласковского. В противовес этому собраны сведения о реально использовавшихся при строительстве древо-земляных стен трехстенных срубов («полугородней»), предназначавшихся преимущественно для вписывания укреплений в склоны холмов, рвов и т. п. Прослежен генезис этого строительного приема на протяжении 700 лет - с конца IX по XVI в.

Оборонное зодчество, средневековье, русь, древо-земляная стена, вал, сруб, городня

Короткий адрес: https://sciup.org/143173150

IDR: 143173150 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.326-339

Текст научной статьи Об использовании трехстенных срубов в фортификации средневековой Руси

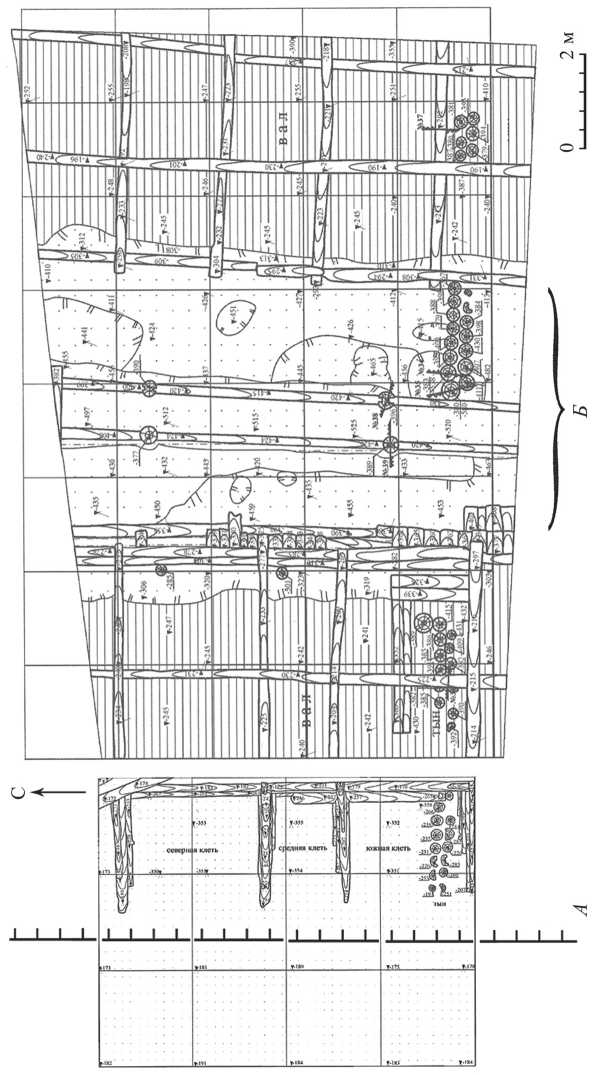

В кругу проблем истории средневекового русского оборонного зодчества вопрос о трехстенных срубах нельзя назвать самым актуальным, однако такие элементы все же обнаруживаются при раскопках и с регулярностью возникают в архитектурных реконструкциях. При этом далеко не всегда такие реконструкции опираются на надежные источники (изобразительные или археологические). Что касается письменных источников, то в них описания подобных архитектурных узлов неизвестны.

Вероятно, первым исследователем, изобразившим оборонительное сооружение, состоявшее из трехстенных модулей, был снискавший заслуженную славу историк русской оборонной инженерии Ф. Ф. Ласковский (1858. Альбом. Л. 10: 82, 83). На одной из его иллюстраций деревянная стена острога в виде частокола была снабжена перпендикулярными распорками из уложенных одно на другое бревен, каким-то непонятным образом врезанных в частокол (рис. 1: 1). При этом противоположные от частокола концы бревен не были как-то скреплены между собой. Судя по иллюстрации, эти поперечные распорки служили основой для помоста верхнего боевого хода. В подписи к рисунку не было указано, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.260.326-339

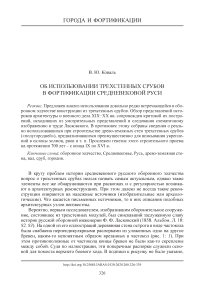

Рис. 1. Реконструкции трехстенных срубов, в т. ч. по материалам раскопок в ХХ в.

1 - по Ф. Ф. Ласковскому (1858, № 82, 83); 2 - по В. В. Хвойке для Белгорода Киевского ( Полонская , 1911. Рис. 40); 3 - по Б. А. Рыбакову для Звенигорода (1949. Рис. 4); 4, 5 - по П. А. Раппопорту (1956. Рис. 91, 92); 6 - по П. А. Раппопорту (1961. Рис. 108); 7 - по В. Я. Конецкому (2005. Рис. 5); 8 - реконструкция стены Малышевского городища по Ю. Ю. Моргунову (2009. Рис. 47)

стена какого именно острога послужила тут образцом, поэтому можно думать, что здесь была дана некая схема, не имевшая конкретного адреса. Видел ли сам военный инженер такую конструкцию или нет, остается непонятным, но среди опубликованных чертежей русских крепостей Нового времени такая конструкция неизвестна. Археологические исследования сибирских острогов также пока не дали оснований для подобных реконструкций.

Текст того раздела книги Ф. Ф. Ласковского, который иллюстрирует интересующий нас рисунок, оставляет поле для разночтений, поскольку в нем говорится о «поперечных венчатых стенках, врубленных в тыновую ограду» (Лас-ковский, 1858. С. 100). Но назвать уложенные друг на друга бревна «венчатой стенкой» довольно сложно, поскольку «венцами» называют бревна одного яруса, уложенные по периметру сруба, а в данном случае никакого «венца» не показано. Кроме того, военный инженер не мог не знать, что при укладке бревен в одну стенку, без перевязки с перпендикулярными им бревнами или без пары столбов, удерживавших такую стенку в вертикальном состоянии, у нее не было шансов не только стать надежной опорой для боевого хода, но даже просто устоять в таком положении на протяжении нескольких дней, даже если бревна укладывались в специально выбранные продольные пазы на нижележащем бревне. Любое внешнее усилие, приложенное к незакрепленным концам такой стенки, привело бы к ее разрушению. Поэтому возникает подозрение, что на опубликованной схеме была изображена не вся конструкция, а только ее часть, непосредственно прилегавшая к частоколу, в целом же виде здесь подразумевался именно венчатый сруб из трех стенок, четвертую стенку которого составлял частокол, тыльная же сторона сруба была просто удалена художником для экономии места (на листе иллюстраций с большой плотностью помещено 18 различных изображений). В виде такого сруба конструкция уже могла прочно стоять, имея 2 узла перевязки бревен и 2 выпуска их в частокол, где свободные концы боковых бревен закреплялись между вертикальными тынинами. В принципе, такие срубы можно было бы называть трехстенными. Заметим, что в таком виде весь конструктив острожной стены стал бы необычайно близок рубленой стене, состоявшей из «тарасов», т. е. клетей, часть из которых могла заполняться землей или камнями. Все отличие состояло бы в том, что по внешней стороне такой стены горизонтальные бревна срубов оказались бы заменены на линию тына. Хотя такие стены неизвестны ни на чертежах, ни в археологических остатках, их существование нельзя считать невозможным – с инженерной точки зрения они вполне допустимы.

Однако опубликован был именно тот вариант, о котором шла речь, и именно он, освященный авторитетом выдающегося историка военной архитектуры, стал образцом для копирования, источником литературных ссылок. Например, реконструируя оборонительные сооружения средневекового Болгара, О. С. Хованская взяла за основу именно этот рисунок из книги Ф. Ф. Ласковского, скопировав его оттуда без какого-либо критического анализа ( Хованская , 1958. Рис. 6). Точно так же копируют это изображение и другие исследователи, веря, что в нем зафиксирована некая реальность XVIII или XIX в. Однако, как видим, это не совсем так.

Трехстенные срубы «проникают» в русскую археологическую литературу полустолетием позже издания труда Ласковского, после раскопок В. В. Хвойкой вала в Белгороде Киевском (рис. 1: 2). Здесь были обнаружены остатки как древо-земляной стены, так и мощного приклада из сырцовых кирпичей по внешней ее стороне (Полонская, 1911. Рис. 38-40). При этом та часть городней, которая была обращена в сторону площадки городища, практически не сохранилась (точнее, методика раскопок начала ХХ в. не позволила зафиксировать почти полностью истлевшие бревна), поэтому раскопщику показалось, что им открыты не целые четырехстенные, а усеченные трехстенные срубы. Ошибке способствовало также то, что в те годы валы вокруг русских городов еще воспринимались как искусственные насыпи, а до понимания того, что они представляют собой руины деревянных вертикальных стен с грунтовым заполнением, было еще очень далеко1.

Однако реконструкция Хвойки, наверное, осталась бы забавным историографическим курьезом, если бы у фантома «трехстенных срубов» не появились новые последователи. Одним из них стал Б. А. Рыбаков, исследовавший в 1944-1945 гг. вал подмосковного Звенигорода (1949. С. 131. Рис. 4). Благодаря тщательности раскопок и внимательной фиксации исследователю удалось установить, что в основании вала находились городни, забитые глиной. Однако уже сложившийся стереотип насыпного вала как основного элемента древнерусской фортификации не позволил ему в то время распознать в этих городнях остатки стен – он был занят поисками конструктивных деталей именно земляной насыпи. Что конкретно было зафиксировано на вершине вала, остается загадкой, однако в созданной Б. А. Рыбаковом реконструкции фигурируют именно трехстенные срубы, три стороны которых сложены из горизонтальных бревен, а четвертая отсутствует, причем свободные концы бревен поперечных стенок ничем не закреплены (рис. 1: 3 ) и этим подозрительно сильно напоминают рисунок Ф. Ф. Ласковского. Хотя в публикации итогов раскопок в Звенигороде нет никаких ссылок на историка военной архитектуры, сходство изображений заставляет думать, что образцом для реконструкции стала именно его работа. Рыбакову пришлось лишь заменить частокол по фронту на стенку из горизонтальных бревен, вероятно, потому, что никакой канавы для установки частокола на вершине вала он не обнаружил.

С трудами Ласковского, реконструкциями Хвойки и Рыбакова был хорошо знаком наиболее известный знаток древнерусской фортификации П. А. Раппопорт, как раз приступивший к своим исследованиям во второй половине 1940-х гг. Ему ни разу не удалось найти при проведении многочисленных разрезов валов трехстенные срубы (в противном случае эти примеры были бы приведены в его книгах), однако Павел Александрович был убежден, что стены древнерусских городов были полыми, подобно стенам сибирских острогов XVII-XVIII вв., и такие стены венчали валы с «внутривальными конструкциями». Эта мысль многократно повторяется в его работах. При этом «стены над валами» он упорно считал неким продолжением срубов, закопанных в землю «вала». Но поскольку на поверхности валов никаких следов таких стен обнаружить было нельзя, открывался простор для произвольных реконструкций этих домысливаемых строений. При этом уважаемый исследователь почему-то не стал развивать идею о стенах из замкнутых срубов (т. е. строго следовать известным сибирским аналогиям), но увлекся трехстенными модулями. Объяснить такую странность можно только влиянием авторитета названных выше предшественников (Ф. Ф. Ласковского, В. В. Хвойки, Б. А. Рыбакова). В первой монографии П. А. Раппопорта, изданной в 1956 г., представлены трехстенные срубы, целиком повторяющие схему Ласковского, – их свободные концы не закреплены (1956. Рис. 91, 92) (рис. 1: 4, 5). Однако очень скоро исследователю стало ясно, что стены такой конструкции не могли бы простоять достаточно долго, разрушившись из-за несовершенства своей конструкции, и древние строители просто не могли себе позволить подобную глупость. Поэтому в следующей монографии им был придуман выход из этого очевидного тупика: сдвоенные выпуски бревен он соединил перерубом, придав им необходимую прочность (Раппопорт, 1961. Рис. 108) (рис. 1: 6). В целом виде такая стена уже стала напоминать позднейшие тарасы, где срубы могли чередоваться с заплотами из горизонтально уложенных бревен. Сегодня мы можем констатировать, что эта гипотеза не прошла проверки временем, а стены древнерусских городов не были идентичны тынам сибирских острогов, составляя гораздо более мощные сооружения из городней с земляным заполнением (Коваль, 2019; 2020. С. 409, 410).

Еще один вариант «трехстенных срубов» был предложен В. Я. Конецким при реконструкции укреплений Малышевского городища (2005. С. 66-69. Рис. 6), где такие срубы были фактически продолжением обычных срубов, имевших в напольную сторону длинные выпуски, утопавшие в насыпи вала (рис. 1: 7 ). Самое странное, что на раскопных чертежах отчетливо видно, что тут зафиксирован не один, как полагал автор этой реконструкции, а два ряда городней (Там же. Рис. 5), причем длинные выпуски бревен в напольную сторону позволяют думать, что мог существовать еще и третий их ряд. В предложенной же раскопщиком реконструкции древо-земляная стена оказалась «пристроена» изнутри к насыпи вала, виртуально превращенной в пологий (т. е. максимально удобный для подъема противника) пандус для подхода к верхней части стены. Остатки второго ряда городней как раз и были ошибочно приняты за «трехстенные срубы». Гораздо более убедительна реконструкция этой стены в виде двух рядов городней, предложенная Ю. Ю. Моргуновым (2009. С. 103, 104. Рис. 45-47) (рис. 1: 8 ). Этот случай показывает, что без понимания древних традиций фортификации даже тщательная фиксация остатков древесины не позволяет преодолеть стереотип «оборонительных валов с внутривальными конструкциями» и очевидные следы городней остаются незамеченными, выпадая из реконструкций или преображаясь в фантастические формы.

Кажется, на этом можно было бы поставить точку, похоронив идею о «трехстенных срубах» в древнерусских валах. Однако точку ставить рано, поскольку такие срубы все же использовались в средневековом русском фортификационном строительстве, но только совсем не так, как это представлялось перечисленным выше авторам. Первый документально зафиксированный случай использования таких срубов относится к рубежу IX-Х вв. и связан с возведением древнейших стен Новгородского (Рюрикова) городища. Здесь трехстенные срубы были пристроены к склонам городищенского холма, причем горизонтально лежавшие бревна поперечных стенок забивались в склон, а концы бревен были заострены (Носов, 2007. С. 34. Рис. 6, 7; Михайлов, 2009. С. 284). Сама стена состояла из двух рядов срубов: внешний ряд составляли обычные четырехстенные срубы, а внутренний, прилегавший к склону, из трехстенных, причем все они воздвигались с использованием элементов перекладной конструкции стен.

Похожий прием был применен и в соседнем Изборске при реконструкции воротного проема, когда к разрушившейся и превратившейся в вал стене более раннего этапа в начале XIII в. был пристроен воротный пилон в виде трехстенного сруба ( Лопатин , 2016. С. 127).

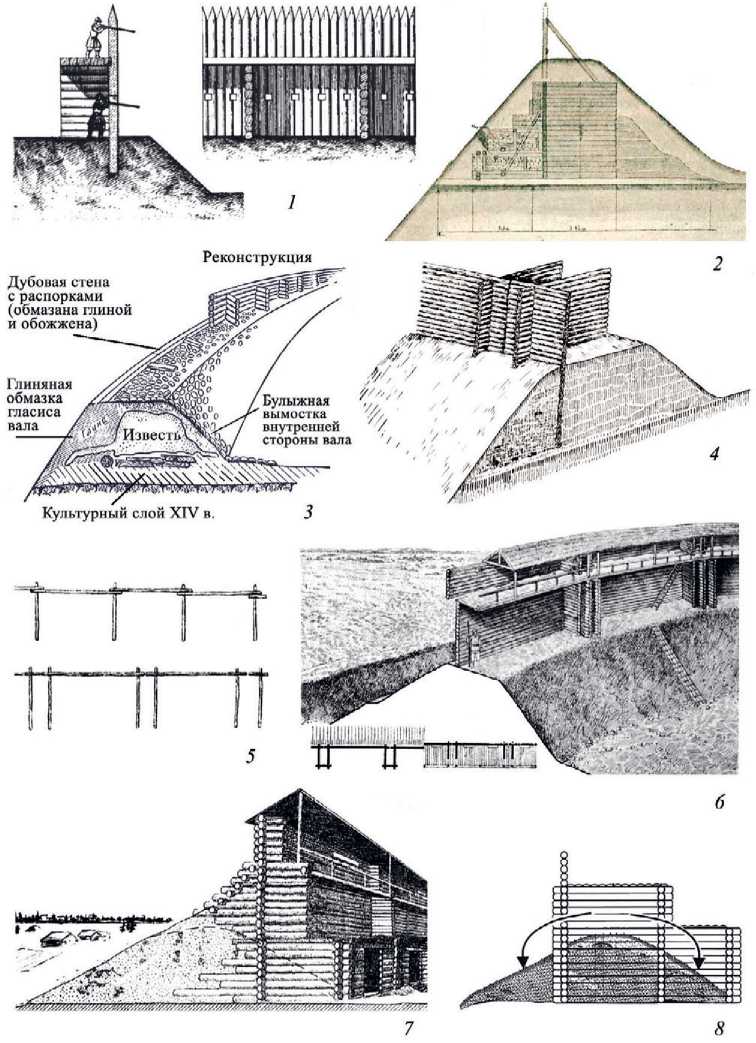

Аналогичное строение имела и стена киевского детинца, воздвигнутая в первой половине X в. (рис. 2: 1 ). Имелось, впрочем, одно отличие: на Старокиевской горе стена была пристроена не к природному склону, а прислонена к внутреннему склону вырытого глубокого рва. Внутренний объем полусрубов при этом засыпался грунтом, аналогично обычным городням, дополненным также рядами уложенных горизонтально бревен, как при сооружении стен перекладной конструкции. Устойчивость конструкции достигалась благодаря небольшому уклону внешнего панциря такой стены и опять же забиванию заостренных концов бревен боковых сторон срубов в склон рва ( Михайлов , 2009. С. 273, 279. Рис. 3, 4). По мнению К. А. Михайлова, крепости на Волхове и в Киеве возводились, возможно, одними и теми же строителями (Там же. С. 286).

Способ применения трехстенных срубов не был забыт на Руси в Х в. и сохранился в оборонном зодчестве надолго. Следующий по времени случай возведения трехстенных срубов отмечен на 300-350 лет позже, при ремонте укреплений города, имевшего совершенно иной, гораздо более низкий, статус: речь идет о Ростиславле Рязанском, древо-земляная стена которого была построена в золотоордынское время ( Коваль , 2015. С. 104, 105. Рис. 2: 4 ; 4). Свободные концы бревен рассматриваемых срубов вставлялись в специально вырытые в склоне рва вертикальные канавки, в которых они надежно закреплялись (рис. 2: 2, 3 ). Как и в ранних стенах Киева и Рюрикова городища, тут каждое последующее (лежавшее выше) бревно делалось длиннее предыдущего, поскольку стенка рва имела уклон около 45 градусов. В результате канавки для этих бревен приобрели ступенчато опускавшееся дно. Этот прием был применен не сразу же при возведении первой городской стены, а лишь на этапе ее перестройки, когда ров был значительно расширен и углублен. Отсюда ясно, что трехстенные срубы использовались далеко не всегда при строительстве городских стен, а лишь в тех случаях, когда возникала надобность разместить эту стену на склоне холма, оврага или рва. Следовательно, сам способ установки трехстенных срубов не был широко распространен и входил в арсенал средств строителей высокой квалификации, способных решать столь сложные инженерные задачи.

При этом на том же Ростиславле при возведении древо-земляной стены на склоне его площадки городни устанавливались без врезки трехстенных срубов в материковый склон ( Коваль, Русаков , 2017. С. 126. Рис. 1: II ). Это особенно удивительно потому, что сооружение трехстенных срубов во рву города и установка городней на склоне его площадки происходило в ходе одного и того же строительного этапа. Следовательно, можно допускать, что в ремонте стен города принимали участие несколько артелей строителей, обладавших различной квалификацией.

Рис. 2. Варианты трехстенных срубов

1 - реконструкция стен первой половины Х в. на киевском детинце, по К. А. Михайлову и М. В. Никонову ( Михайлов , 2009. Рис. 3); 2, 3 - Ростиславль-Рязанский. Канавки в склоне рва, вырезанные для закрепления в них стенок срубов (фото автора); 4 - «полусрубы» в стене Тверского кремля (по: Хохлов, Иванова , 2016. Рис. 12); 5 - трехстенные срубы в стене Смоленска (по: Пронин, Соболь , 2012. Рис. 23)

О том, что трехстенные срубы (или «полусрубы», а точнее – «полугородни») применялись как в предмонгольскую эпоху, так и в период после монгольского нашествия достаточно часто и в различных целях, свидетельствуют материалы раскопок Старой Рязани и Твери.

В Старой Рязани они были замечены в качестве трехстенных прикладов к тыльной стороне стены Южного городища, появившихся в ходе ее перестройки во второй половине XII в. (этапы 2 и 3, по Г. В. Борисевичу). Правда, Гурий Викторович почему-то называл эти трехстенные срубы «осадными клетями», допуская их жилое использование в экстраординарной обстановке. При этом, реконструируя эти трехстенные срубы в плане как совершенно отдельные конструктивные элементы, не связанные ни между собой, ни с городнями стены, он на разрезах стены показывал их соединенными с городнями (Даркевич, Борисевич , 1995. С. 101. Рис. 62, 63). Совершенно очевидно, что полые полусрубы, не соединенные со стеной, с незакрепленными концами поперечных стенок не могли использоваться для жилья и даже не имели шансов простоять достаточно долго, не разрушившись. Находиться внутри таких сооружений было бы просто опасно для жизни. Реконструкция Г. В. Борисевича основывается на зачистке края вала на Исадских воротах Южного городища, проведенной А. Л. Монгай-том в 1950 г. ( Монгайт , 1955. С. 35-38. Рис. 8-10). Фактически полноценных раскопок тут не проводилось, но планы снимались на нескольких уровнях. Тем не менее ни в публикации Монгайта, ни в реконструкции Борисевича не приведено никаких аргументов в пользу того, что обнаруженные в валу Старой Рязани трехстенные срубы могли использоваться как пустотелые конструкции. Более вероятно, что эти трехстенные приклады (если тут нет вообще ошибки фиксации) также были заполнены землей и сооружены для ремонта более ранних древо-земляных стен, деревянная обшивка которых подгнила и грозила обрушением. Тем самым достигалось создание достаточно широкой платформы для строительства новой стены.

В правильности такого вывода убеждают материалы раскопок Тверского кремля ( Хохлов, Иванова , 2016. С. 53-55. Рис. 8-14). Здесь трехстенные срубы были использованы точно так же, как в Старой Рязани, – при ремонте древо-земляных стен в середине – второй половине XIII в.: их пристраивали к внутренней стороне стены, сложенной в перекладной технике во второй половине XII в. и к моменту ремонта уже сильно разрушенной, начавшей превращаться в вал (рис. 2: 4 ). Здесь эти приклады потребовались, видимо, с аналогичной целью – чтобы подготовить поверх полуразобранной первоначальной стены площадку для новой древо-земляной стены города (следы этой стены были полностью уничтожены современным строительством). Важно отметить, что в Твери трехстенные полугородни были сложены не из дубовых бревен (как стена XII в., да и вообще подавляющее большинство древо-земляных стен русских городов), а из сосны. При этом расстояние между старой стеной перекладной конструкции и новыми полусрубами тут составила всего 1,3-1,9 м ( Хохлов, Иванова , 2020. Рис. 1), поэтому предполагать в этом узком пространстве какие-то полые помещения невозможно. Примеры Твери и Старой Рязани показывают, что трехстенные срубы успешно использовались для задачи подготовки строительной площадки на месте поврежденных или просто пришедших в ветхость древо-земляных стен.

Надо заметить, что похожий способ ремонта стен в ходе их постепенного превращения в валы применялся и с привлечением иной техники строительства – так называемой крюковой (хаковой). Отличие состояло в том, что поперечные стенки конструкции соединялись с продольными бревнами не врубкой, а с помощью оставленных обрубков веток, удерживавших вышележавшее поперечное бревно. Такой прием был применен при ремонте стены Минска в конце XI в., когда потребовалось укрепить внутреннюю сторону более ранней стены перекладной конструкции, начавшей разрушаться ( Заяц , 1996. С. 17-20. Рис. 5, 6). Трехстенные модули с хаковым креплением зафиксированы также в стене Коломны этапов 3 и 4, относящихся ко второй половине XIV – началу XV в. ( Мазуров , 2015. С. 21)2. При этом трехстенные модули прикладов хаковой конструкции не стоит смешивать со стенами, полностью сложенными с применением таких же конструктивных элементов (крюков), как это было сделано в детинцах Новгорода и Москвы3.

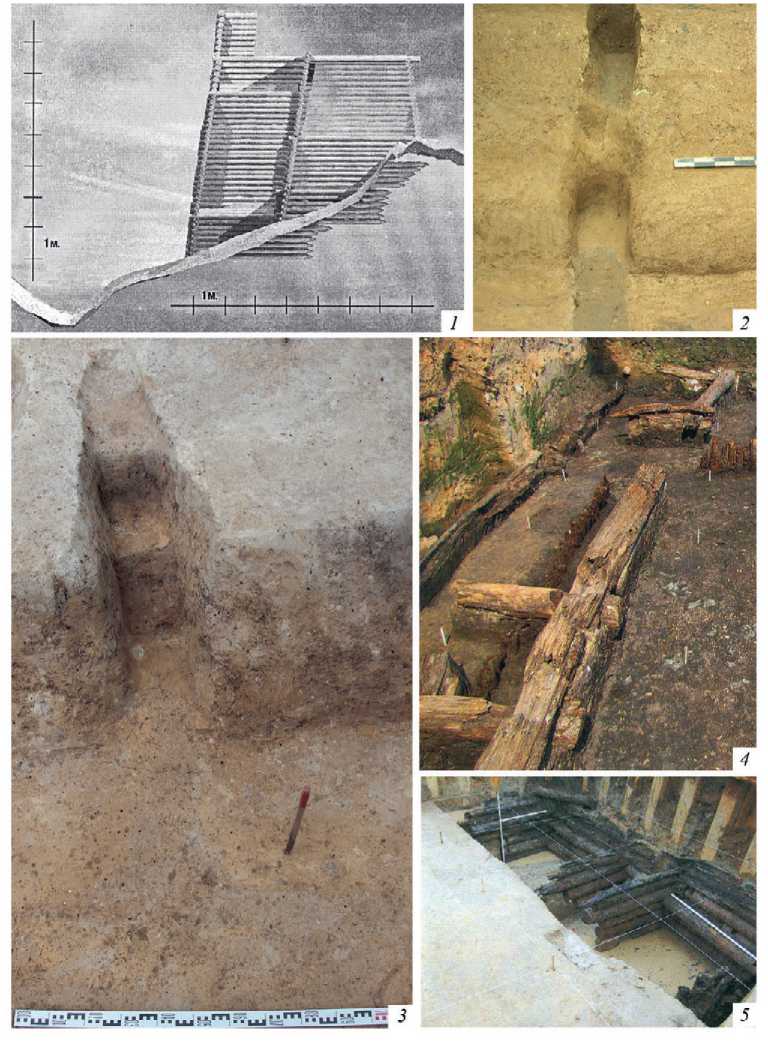

Известен и третий способ применения трехстенных срубов в оборонном зодчестве. При возведении в XVI в. древо-земляной стены Смоленска на том участке, где она должна была пересекать верховье оврага, потребовалось спустить основание этой стены (состоявшей из обычных связанных между собой город-ней) на дно оврага. Без трехстенных срубов это можно было бы сделать только путем подрезки склонов оврага на вертикаль, что потребовало бы значительных земляных работ. Строители стены поступили иначе – с минимальной затратой сил и средств. Прочность конструкции достигалась тем, что полугородни подпирались стоявшими уже на дне оврага двумя рядами целых городней (рис. 3). Хотя раскопщики не разобрались с этой ситуацией, не объяснили появление в их раскопе таких полусрубов и не смогли зафиксировать канавки, вырезанные в материке для их установки ( Пронин, Соболь , 2012. Рис. 9-14, 23), они все же документировали хорошо сохранившиеся деревянные части конструкции, где у поперечных стенок почти каждое вышележавшее бревно было длиннее предыдущего (рис. 2: 5 ).

Значит, умение использовать трехстенные срубы для строительства на склонах никуда не пропадало на протяжении столетий. Небольшое же число имеющихся в нашем распоряжении примеров применения таких конструкций объясняется не их экзотичностью, а слабой изученностью средневековой древо-земляной фортификацией и исключительной сложностью организации раскопок на крутых склонах. Тем не менее исследователям оборонительных сооружений необходимо помнить о возможности обнаружения таких конструкций при будущих раскопках.

Итак, трехстенные срубы использовались древнерусскими фортификаторами на протяжении как минимум 700 лет, но не столь примитивно, как это представлялось еще недавно. Эти срубы не устанавливались поверх «валов», но их применяли для тех случаев, когда надо было «вписать» тяжелую древо-земля-

Рис. 3. Совмещенный план раскопов на Молоховских воротах Смоленской крепости XVI в.

(по: Пронин, Соболь , 2012. Рис. 9: 26 )

А – край оврага; Б – воротный проезд в стене, на дне оврага ную стену в склон оврага или рва или укрепить обветшавшую, частично разобранную, стену для возведения на ее руинах новой древо-земляной стены. Все это позволяло экономить силы и достигать эффектного результата в сложных по инженерному решению местах.

Список литературы Об использовании трехстенных срубов в фортификации средневековой Руси

- Даркевич В. П., Борисевич Г. В., 1995. Древняя столица Рязанской земли. М.: Кругъ. 448 с.

- Заяц Ю. А., 1996. Оборонительные сооружения Менска XI-XIII вв. Минск: В. Н. Милютин. 80 с. Коваль В. Ю., 2015. Главная линия оборонительных укреплений Ростиславля Рязанского // РА. № 1. С. 73-87.

- Коваль В. Ю., 2019. Роль археологии в комплексном изучении фортификации Древней Руси // Комплексный подход в изучении Древней Руси: материалы Х Междунар. конф. / Отв. ред. Е. Л. Конявская. М.: Индрик. С. 96-98.

- Коваль В. Ю., 2020. Методика изучения валов древнерусских городов и попытки реконструкции древних оборонительных сооружений в натуре // АП. Вып. 16 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 401-414.

- Коваль В. Ю., Русаков П. Е., 2017. Городские укрепления на склонах (новые данные по Ростиславлю Рязанскому) // КСИА. Вып. 249. Ч. II. С. 123-130.

- Конецкий В. Я., 2005. Укрепления Малышевского городища в контексте культурных связей Юга и Севера Руси // Русь в IX-XIV вв. Взаимодействие Севера и Юга / Сост.: В. Ю. Коваль, И. Н. Кузина; отв. ред.: Н. А. Макаров, А. В. Чернецов. М.: Наука. С. 64-71.

- Ласковский Ф. Ф., 1858. Материалы для истории инженерного искусства в России. Ч. 1. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук. 316 с.

- Лопатин Н. В., 2016. О крепостных сооружениях Изборска начала XIII в. // РА. № 1. С. 123-130.

- Мазуров А. Б., 2015. Коломенский кремль - символ России и Подмосковья. Коломна: Лига. 160 с.

- Михайлов К. А., 2009. Анализ первых оборонительных сооружений Киева и Новгорода на фоне фортификационных традиций раннесредневековой Европы // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 23 / Сост. Е. А. Рыбина; отв. ред. В. Л. Янин. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 269-288.

- Монгайт А. Л., 1955. Старая Рязань. М.: Изд-во АН СССР. 228 с. (МИА; № 49) (Материалы и исследования по археологии древнерусских городов; т. 4.)

- Моргунов Ю. Ю., 2009. Древо-земляные укрепления Южной Руси X-XIII веков. М.: Наука. 303 с. Носов Е. Н., 2007. Тридцать лет раскопок Городища: итоги и перспективы // У истоков русской государственности: к 30-летию археологического изучения Новгородского Рюрикова Городища и Новгородской обл. археолог. экспедиции: ист.-археолог. сб.: материалы Междунар. науч. конф. (4-7 октября 2005 г., Великий Новгород) / Ред.: А. Е. Мусин; Е. Н. Носов. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 23-59.

- Носов К. С., 2013. Русские средневековые крепости. М.: Эксмо. 352 с.

- Полонская Н. Д., 1911. Археологические раскопки В. В. Хвойко 1909-10 г. в м. Белгородке // Труды Московского предварительного комитета по устройству XV Археологического съезда. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко. С. 47-66.

- Пронин Г. Н., Соболь В. Е., 2012. Оборонительные укрепления Смоленска конца XVI - XVII в. у Молоховских ворот. Смоленск: Свиток. 120 с.

- Раппопорт П. А., 1956. Очерки по истории русского военного зодчества X-XIII вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 184 с. (МИА; № 52.) (Материалы и исследования по археологии древнерусских городов; т. 5.)

- Раппопорт П. А., 1961. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной Руси X-XV вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 246 с. (МИА; № 105.)

- Рыбаков Б. А., 1949. Раскопки в Звенигороде в 1944-1945 гг. // Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. II / Ред. А. В. Арциховский. М.: Изд-во АН СССР. С. 125-133.(МИА; № 12.)

- Хованская О. С., 1958. Оборонительная система города Болгара // Труды Куйбышевской археологической экспедиции. Т. II / Отв. ред. А. П. Смирнов. М.: Изд-во АН СССР. С. 316-329. (МИА; № 61.)

- Хохлов А. Н., Иванова А. Б., 2016. Исследования мысовой части Тверского кремля в 2013 г. Раскоп № 23: застройка, стратиграфия, хронология // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Вып. 9 / Ред.: А. Н. Хохлов, А. С. Дворников. Тверь: Тверской научно-исследовательский историко-археологический и реставрационный центр. С. 17-86.

- Хохлов А. Н., Иванова А. Б., 2020. О датировке Тьмацкой линии укреплений Тверского кремля // АП. Вып. 16 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 431-439.