Об использовании весовых систем в эпоху бронзы

Автор: Авилова Л.И., Гей А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 245-1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена юбилею Наталии Вадимовны Рындиной. Статья посвящена группе археологических находок, связанных со сферой торгово-обменных отношений эпохи бронзы, и их роли в экономике древнего общества. Представлена попытка анализа предметов, функционально определяемых как гири, и сделан обзор соответствующих находок III-II тыс. до н. э. из Анатолии (Троя, Махматлар, Улубурун). Весовые стандарты каменных гирек сравниваются с весовыми характеристиками слитков драгоценных металлов и заготовок ювелирных изделий. Сделан вывод об интенсивных торговых связях трои II-VIс сиро-месопотамским регионом, об использовании в Анатолии соответствующих весовых систем и местного анатолийского весового стандарта. Приводятся данные о применении ближневосточных весовых стандартов в Прикубанье (новотиторовская культура) и Северном Причерноморье (ингульская катакомбная культура). Это позволяет ставить вопрос о характере употребления предметов такого рода в функционировании дальних торговых связей и о масштабах использования весовых систем в III тыс. до н.э. Применение весовых стандартов документирует обмен ценностями между специализированными группами населения, вовлеченными в производство и обмен металлом, что стимулировало проникновение элементов ближневосточной цивилизации на отдаленную периферию.

Бронзовый век, обмен, гири, весовые системы, весовые стандарты, металлические изделия, слитки, заготовки, ближний восток, северноепричерноморье

Короткий адрес: https://sciup.org/14328359

IDR: 14328359

Текст научной статьи Об использовании весовых систем в эпоху бронзы

Среди археологических материалов эпохи бронзы имеются находки, связанные со сферой торгово-обменных отношений. Данная работа является попыткой анализа группы предметов, функционально определяемых как гири, в свете их роли в экономике древнего общества. Обзор некоторых материалов с территории Ближнего Востока и Северного Причерноморья позволяет говорить о характере применения таких предметов при функционировании дальних и ближних торговых связей и использовании весовых систем в III тыс. до н. э.

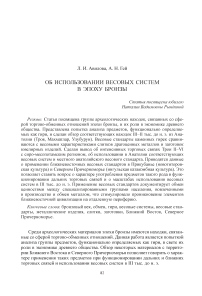

Выразительные находки гирь происходят из городских поселений Анатолии. В археологии бронзового века Троя традиционно считается важным торговым центром. Благодаря своему выгодному географическому положению, поселения, представленные слоями Трои II–VI, контролировали морские торговые пути в Восточном Средиземноморье. Они стали местом сосредоточения огромных богатств, центром притяжения квалифицированных ремесленников, находивших здесь заказчиков и рынок сбыта ( Yakar , 1984. P. 74; Easton et al. , 2002). Из Трои происходит значительная серия гирек – ок. 100 экз. ( Bobokhyan , 2009. P. 38). Функциональное определение находок основывается на ряде признаков (форма, материал изготовления, вес), учитывается и характер археологического контекста. Формы гирек разнообразны, преобладают эллипсоидные, призматические со скругленным верхом, полусферические, цилиндрические, в виде катушки, пестика, зооморфные и др. (рис. 1). Материал изготовления в основном камень – гематит, гранит, базальт, мрамор, глина, редко металл. Поверхность предметов тщательно заполирована или заглажена. Ранние гири относятся к дописьменной эпохе и не имеют читаемых обозначений, поэтому выделить использовавшиеся весовые единицы (стандарты) можно лишь на основании повторяющихся весовых характеристик. Представительность троянской коллекции делает ее наиболее достоверной при выявлении математической системы стандартов.

Уже Г. Шлиман с интуицией профессионального коммерсанта определил ряд находок из Трои II–V как гирьки ( Schliemann , 1881. P. 486–488; № 608, 617–619). Обосновал их интерпретацию в этом качестве Флиндерс Питри в классической работе по древней метрологии ( Flinders Petrie , 1926), где он сравнил вес троянских гирек с весовыми системами Восточного Средиземноморья. К. Блеген, работавший в Трое в 1932–1938 гг., считал эти находки не гирьками, а пестиками, вкладышами для пращи, окатанными гальками, подвесками, навершиями и т. п. ( Blegen et al. , 1953. P. 212, 232, 270). Детальное сопоставление наиболее полных на сегодняшний день данных по гирькам из Трои с весовыми системами Западной Азии и Египта проведено А. Бобохяном, который учел ок. 100 экз. из Трои I–VII с преобладанием материалов из слоев II–V ( Bobokhyan , 2009).

При рассмотрении весовых характеристик троянских гирек следует учитывать воздействие месопотамской и восточносредиземноморской цивилизаций на соседние и отдаленные территории, в том числе Северо-Западную Анатолию. О связи анатолийских весовых стандартов с весовыми системами Месопотамии и Сирии писали многие авторы ( Flinders Petrie , 1926; Renfrew , 1972. P. 410), а также современные исследователи, в частности М. Корфманн ( Korfmann , 1994).

В Трое эпохи бронзы применялись три основных стандарта: 1) 8,4–8,7 г (месопотамский / вавилонский сикль); 2) 9,4 г (левантинский сикль = египетский кедет); 3) 5,0–5,5 г (анатолийский / «микроазиатский» сикль), а также двойной по отношению к нему – 10,4 г ( Bobokhyan , 2009. P. 26, 27, 38. Tab. 3). Более поздний микенский сикль мог весить 5,5 и 6,5 г (Ibid. P. 44).

В ГМИИ им. Пушкина хранятся три каменные гири из Трои весом 820,8, 43,4 и 23,1 г (Бронзовый век…, 2013. Кат. № 136.4). Вес малых гирь соответствует 4 и 8, большой – 150 сиклям.

Рис. 1. Гирьки из Трои

1–11 – слой II; 12–14 – слои II–VI; 15–28 – слои II–V; 29, 31 – слой VII; 30 – слой III 1–30 – камень; 31 – свинец

В табл. 1 приводятся данные по весовым системам Западной Азии (Powell, 1987. P. 508; Трейстер, 1996. C. 217; Pulak, 2008. P. 300; Bobokhyan, 2009; Monroe, 2010; Golani, Galili, 2015). Эти сведения требуют краткого комментария. В Месопотамии эпохи 3-й династии Ура (конец III тыс. до н. э.) основными единицами веса были сикль (8,33 г) и мина (ок. 500 г). (В предшествующий Раннединастический (РД) период эти единицы имели больший вес, мина весила 550–680 г.) Весовые системы конца III – II тыс. до н. э. известны достаточно хорошо. Так, месопотамский (древневавилонский) сикль весил 8,4 г; сирийский (эблаитский и кархемишский) – 7,8 г; угаритский – 9,4 г. Египетский кедет (кет) также весил 9,4 г. Более поздний хеттский сикль был равен 11,75 г; по другим расчетам – 11,4 г. Последняя цифра указывает на генетическую связь хеттской весовой системы с более ранним «микроазиатским» стандартом 5,0–5,5 г (Bobokhyan, 2009. P. 38).

Таблица 1. Весовые единицы эпохи бронзы

|

Регион |

Памятник |

Период, годы до н. э. |

Название и вес единицы, г |

|

Месопотамия |

РД I–III (3000–2350) |

мина 550–680 |

|

|

3-я дин. Ура (2150–2000) |

сикль 8,3 |

||

|

Древневавилонск. (2000–1600) |

сикль 8,4 |

||

|

Сирия– Палестина |

Эбла, Угарит |

РБВ II-СБВ |

сикль 9,4 |

|

Кархемиш |

РБВ III-ПБВ |

peyem 7,8 |

|

|

СБВ-ПБВ |

necef 10,4 |

||

|

Явне-Ям |

ПБВ |

месопотамско-вавилонский сикль 8,4 |

|

|

Явне-Ям |

ПБВ |

сирийск. сикль / египетск. qedet 9,4 |

|

|

Явне-Ям |

ПБВ |

финикийский сикль / сирийский peyem 7,6 |

|

|

Египет |

РБВ II-СБВ, РЖВ |

qedet 9,4 |

|

|

Эгеида |

Микены |

ПБВ |

микенский стандарт 5,5–6,5 |

|

Анатолия |

Троя II–VI |

РБВ II-ПБВ |

месопотамско-вавилонский сикль 8,4 |

|

Троя II–VI |

РБВ II-ПБВ |

сирийский сикль / египетск. qedet 9,4 |

|

|

Троя II–VI |

РБВ II-ПБВ |

микроазиатский сикль 5,0–5,5 |

|

|

Троя II–VI |

РБВ II-ПБВ |

? сирийский necef 10,5 |

|

|

хетты |

ПБВ |

сикль 11,7 (двойной микроазиатск. стандарт) |

|

|

Улубурун |

ПБВ |

сирийский сикль / египетский qedet 9,4 |

|

|

Улубурун |

ПБВ |

месопотамско-вавилонский сикль 8,4 |

|

|

Улубурун |

ПБВ |

сирийский peyem 7,4–8 |

|

|

Улубурун |

ПБВ |

сиро-палестинский necef 10,4 |

|

|

Улубурун |

ПБВ |

1/2 хеттского сикля 5,5 |

Среди троянских гирек преобладают три весовые единицы: 9,4; 8,4–8,7 и 5–5,5 г, что свидетельствует об интенсивных торговых связях Трои II–VI с сиро-месопотамским регионом и использовании соответствующих весовых систем, а также о наличии собственного анатолийского («микроазиатского») весового стандарта.

Практическое применение принятая в Трое весовая система получила в производстве конкретных ювелирных изделий и заготовок, что видно из материалов кладов Трои II (табл. 2). Таким образом, золотые кольца из клада J, проволока из клада R, стержни с насечками из клада F близки стандарту 9,4 г; проволочные петли из клада D – стандарту 5 г, а мелкие заготовки из кладов F и R составляют ок. половины последнего (Авилова, 2014). Слитки серебра из клада А имеют вес 170,8; 172; 172,3; 173,8; 182,7; 189,2 г. Здесь ситуация сложнее, так как их вес можно определять как кратный 9,4, 8,4 и 8,7 г (Bobokhyan, 2009. P. 39). Если учитывать вес более крупной единицы (мины), то один слиток оказывается приблизительно равен третьей части вавилонской мины (Renfrew, 1972. P. 410), а общий вес всех 6 слитков (1060,8 г) составляет около двух месопотамских мин по 504 г.

Таблица 2. Весовые характеристики золотых слитков-заготовок из кладов Трои II

|

Комплекс |

Предмет |

Вес, г |

Кол-во |

|

Троя II, клад F |

Стержни с насечками |

9,87–10,48 |

5 |

|

Троя II, клад J |

Кольца проволочные |

9,4 |

61 |

|

Троя II, клад R |

Спираль проволочная |

9,45 |

1 |

|

Троя II, клад D |

Проволочные петли бахромы |

4,97 |

около 450 |

|

Троя II, клад F |

Заготовки с отверстиями |

2,2 |

3 |

|

Троя II, клад R |

Спираль проволочная |

2,01 |

1 |

|

Троя II, клад R |

Спираль проволочная |

2,06 |

1 |

Выразительные данные по весовым системам имеются среди остатков кораблекрушения в Улубуруне у южных берегов Турции. Груз корабля XIV в. до н. э. среди различных ценностей, включая крупные товарные слитки меди и олова, содержал и несколько наборов каменных гирь (всего 149 экз.) различной формы и веса. Преобладали гири весом 9,3–9,4 г, меньшим числом экземпляров представлены другие стандарты: месопотамский сикль весом ок. 8,3 г и сироханаанская единица peyem весом 7,4–8,0 г. Автор публикации считает, что на корабле находилось три-четыре торговца, каждый из них имел как минимум два набора гирь ( Pulak , 2008. P. 300).

Использование различных весовых систем фиксируется на материалах кораблекрушения ПБВ в гавани Явне-Ям вблизи Хайфы. Здесь найдены гирьки, соответствующие египетскому кедету, угаритскому, финикийскому и месопотамскому сиклю ( Golani, Galili , 2015. Tab. 1. P. 26). Для нашей темы находки позднебронзового века важны как доказательство одновременного использования разных весовых систем в зависимости от материала торговых операций.

Наиболее существенно, что вес троянских гирек и золотых изделий соответствует трем широко распространенным стандартам, известным по материалам системы обменных связей, которая в эпоху бронзы охватывала Эгеиду, Восточное Средиземноморье, Анатолию, Месопотамию, Египет и более отдаленные регионы.

Особый интерес представляют находки, свидетельствующие об использовании весовых систем на территориях, не входивших в зону прямого воздействия ближневосточных и средиземноморских цивилизаций.

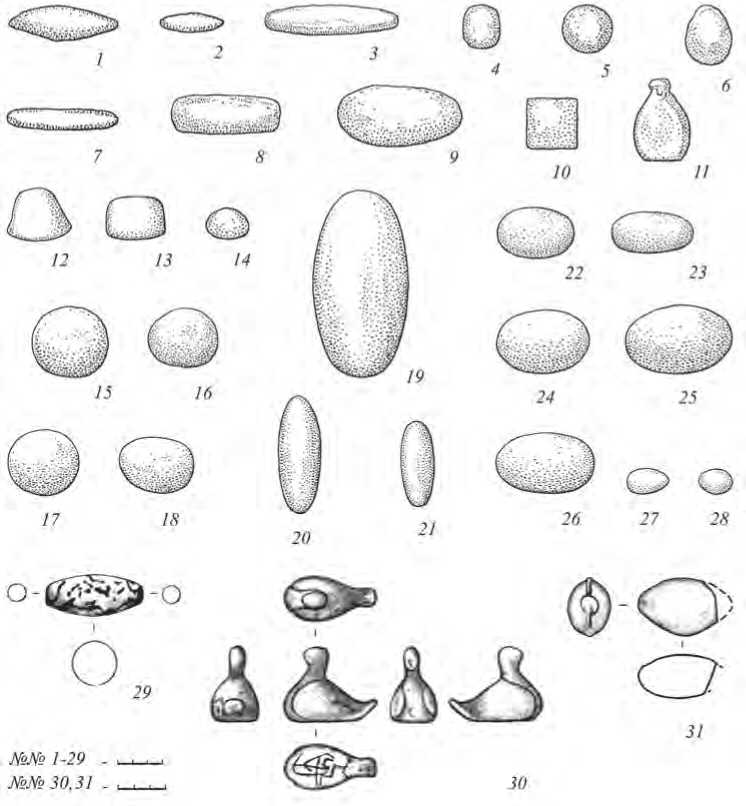

Знакомство с ближневосточными системами весов демонстрируют и памятники ингульской катакомбной культуры в Северном Причерноморье (середина – вторая половина III тыс. до н. э., что соответствует Трое II). В погребении мастера-литейщика из могильника Малая Терновка в устье р. Молочной (к. 2, п. 7) обнаружены 2 глиняных сопла, 6 льячек разного размера, 9 глиняных литейных форм с 13 негативами и 2 глиняные «модели». Негативы и модели были предназначены для отливки предметов стандартной округло-вытянутой и пирамидальной формы, определяемых авторами как гири (рис. 2). Эксперименты по вычислению объема льячек и негативов и веса заливавшегося металла показали, что в основе использовавшейся системы лежали единицы весом 8,4 и 9,1 г. Авторы исследования считают это свидетельством применения весовых стандартов, идентичных ближневосточным, связывая их с месопотамским сиклем и египетским кедетом и подчеркивая, что применение «ранних денег» в виде слитков стандартизированной формы и веса было необходимо при обмене металлом ( Кубышев, Черняков , 1985. С. 49–51). Подобные находки известны из погребения литейщика в Калиновском могильнике в Поволжье ( Шилов , 1966).

Имеются серьезные основания предполагать, что знакомство с ближневосточными весовыми системами в Причерноморье и Предкавказье относится к значительно более раннему времени, чем то, к которому относятся названные катакомбные комплексы. Из погребения мастера-литейщика могильника Лебеди I (к. 3, п. 10) в Прикубанье происходит целый набор орудий и предметов, связанных с литейным и кузнечным делом, в состав которого наряду с разъемными глиняными формами для отливки проушных топоров входили большой и малый тигли, пара фрагментированных глиняных льячек и открытые формы для отливки слитков или заготовок, сходных с найденными в Малой Терновке.

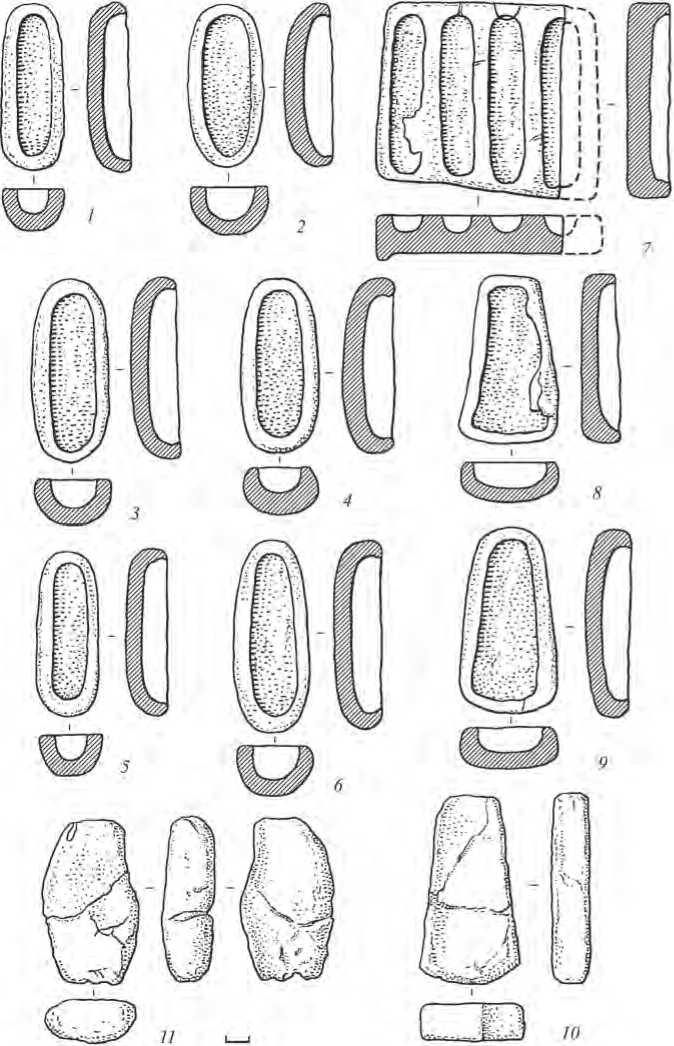

Одна из них имела вид овальной глиняной ванночки с округленным дном (11,3 х 5,7 х 3,6 см) и служила для получения овальных слитков с сегментовидным поперечным сечением, размер которых достигал 9,0 х 3,5 см при толщине до 1,0 см в средней части (рис. 3). Вторая – трапециевидной глиняной ванночки (9,1 х 6,0 - 4,2 х 2,1 см) с плоским дном. Отливки по ней имели вид равномерных по толщине трапециевидных слитков размером 7,3 х 4,0 - 2,6 х 0,4 см (рис. 3), первоначально определенных как заготовки для последующей расковки и изготовления тесел. Третья представлена обломком такой же трапециевидной ванночки, но из песчаника (рис. 3).

Интересным моментом в данном погребении является и четкое распределение предметов по скоплениям. Одно из них включало кузнечный инструмент (каменная брусковидная наковальня и большой пест). Второе – литейный набор (тигли, льячки, формы). Третье же оказалось достаточно разнообразным по составу. Кроме названного обломка песчаниковой формы, в него входили украшение из кабаньего клыка, три скола и скребок из кремня, три каменных орудия из галек (2 малых пестика и брусковидный кусок, определенный как развертка для подработки краев проуха топоров), а также 5 изделий из песчаника (рис. 3), названных в публикации абразивами ( Гей , 1986. С. 20). Небольшие для орудий размеры и округленно-окатанные очертания, по крайней мере

Рис. 2. Малая Терновка, кург. 2, погр. 7. Инвентарь из погребения литейщика (по: Кубышев, Черняков , 1985)

1–9 – литейные формы; 10, 11 – «модельки» для отливок. Глина

Рис. 3. Лебеди I, кург. 3, погр. 10. Инвентарь из погребения литейщика

1–3 – литейные формы; 4, 5 – пестики; 6 – развертка (?); 7–10 – каменные изделия (абразивы?)

1, 2 – глина; 3, 7–10 – песчаник; 4–6 – камень (галька)

некоторых из них, наводят на мысль о сходстве с целым рядом простейших каменных гирек из числа представленных на рис. 1. Заметим также и сам факт отделения (как бы в особый мешочек) этих предметов от бесспорно литейного и кузнечного наборов.

Определение весовых параметров отливок по формам и взвешивание каменных и песчаниковых предметов лебединского литейщика не производилось, однако сходство набора с наборами из захоронений катакомбных мастеров достаточно красноречиво. Само же погребение относится к новотиторовской культуре, скорее всего – к раннему ее этапу, и (несмотря на определенную проблематичность датировки всей культуры и ее составляющих), бесспорно, к докатакомбному времени, т. е. его дата не может быть позднее начала или 1-й четверти III тыс. до н. э. Добавим, что находки близких или идентичных лебединским формочек для отливки слитков или заготовок в куро-аракских слоях ряда памятников Закавказья (Гей, 1986. С. 29), скорее всего, обозначают наиболее вероятное направление, на котором и могло произойти первое знакомство степных скотоводов с весовыми системами и стандартами ближневосточных обществ.

Заключение. Археологические материалы Ближнего Востока иллюстрируют длительный процесс внедрения стандартизации в систему обмена продуктами. В зоне древнейших цивилизаций это явление связано с необходимостью административного учета и перераспределения ценностей. Начиная с неолита в Месопотамии и культурно связанных с ней регионах встречаются так называемые калькули – счетные фишки, применявшиеся для обозначения различных видов продукции ( Amiet , 1986. Fig. 26–31; Антонова , 1998. С. 193–197). В III тыс. до н. э. в Ближневосточном регионе функционируют раннегосударственные структуры, в их экономике роль эквивалента ценности играют металлы, циркулирующие в определенных весовых соотношениях как в виде готовых изделий стандартизованной формы и веса, так и в виде колец, спиралей, прутков, слитков, лома ( Авилова, Терехова , 2006). Обмен осуществлялся с применением процедуры взвешивания. Системы обмена, основанные на весовых соотношениях металлов, контролировались аппаратом власти ( Кореневский , 2013. С. 80–82), что находило свое воплощение в использовании ряда весовых систем, распространенных в зоне ближневосточных цивилизаций III–II тыс. до н. э.

Вышеописанные материалы из курганных погребений новотиторовской культуры (начало III тыс. до н. э.) и ингульской катакомбной культуры (середина III тыс. до н. э.) указывают на использование мастерами-литейщиками Северного Причерноморья ближневосточных весовых систем. Сложно ответить на вопрос, каков был социальный статус, этническая или культурная принадлежность мастеров, в погребениях которых обнаружены описанные гирьки и формы для их изготовления. Были ли это странствующие мастера-торговцы? Такое мнение высказывалось в литературе ( Черных , 1976. С. 161, 170, 171). Однако стандартный погребальный обряд не дает оснований считать погребенных представителями чуждых этнокультурных групп. Можно лишь заключить, что обмен ценностями между специализированными группами населения, вовлеченными в производство и обмен металлом, стимулировал проникновение элементов ближневосточной цивилизации, в данном случае весовых стандартов, на отдаленную периферию. Литейщики-торговцы эпохи бронзы были носителями новых знаний и культурно-производственных традиций своего времени.

Список литературы Об использовании весовых систем в эпоху бронзы

- Авилова Л. И., 2014. Слитки драгоценных металлов из Анатолии и их роль в сложении раннегосударственных образований на Ближнем Востоке (эпоха бронзы)//На пороге цивилизации и государственности (по археологическим и иным источникам): тез. докл. Всероссийской науч. конф. М.: ИА РАН. С. 9-11.

- Авилова Л. И., Терехова Н. Н., 2006. Стандартные слитки металла на Ближнем Востоке в эпоху энеолита -бронзового века//КСИА. Вып. 220. С. 14-33.

- Антонова Е. В., 1998. Месопотамия на пути к первым государствам. М.: Восточная литература. 223 с.

- Бронзовый век. Европа без границ. Четвертое -первое тысячелетия до н. э.: каталог выставки. СПб: Чистый лист, 2013. 648 с.

- Гей А. Н., 1986. Погребение литейщика новотиторовской культуры из Нижнего Прикубанья//Археологические открытия на новостройках. Вып.1. М.: Наука. С. 13-32.

- Кореневский С. Н., 2013. О понятиях «цивилизация, протоцивилизация» и знаках на керамике в культурах Подунавья, Кавказа и Переднего Востока в V -III тыс. до н.э.//КСИА. Вып. 230. С. 63-84.

- Кубышев А. И., Черняков И. Т., 1985. К проблеме существования весовой системы у племен бронзового века степей Восточной Европы (на материалах погребения литейщика катакомбной культуры)//СА. № 1. С. 39-54.

- Трейстер М. Ю., 1996. Троянские клады: (атрибуции, хронология, исторический контекст)//Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана: каталог выставки/Ред. И. А. Данилова, М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина: Леонардо Арте. С. 197-240.

- Черных Е. Н., 1976. Древняя металлообработка на Юго-Западе СССР. М.: Наука. 302 с.

- Шилов В. П., 1966. Погребение литейщика катакомбной культуры в Нижнем Поволжье//КСИА. Вып. 106. С. 88-91.

- Amiet P., 1986. L'âge des échanges inter-iraniens 3500-1700 avant J.-C. Paris: Editions de la Réunion des musées nationaux. 332 p.

- Blegen C. W., Caskey J. L., Rawson M., 1953. Troy. Vol. III: The sixth settlement. Princeton: Univ. Press. 288 p.

- Bobokhyan A., 2009. Trading implements in early Troy//AS. Vol. 59. P. 20-50.

- Easton D. F., Hawkins J. D., Sherratt A. G., Sherratt E. S., 2002. Troy in recent perspective//AS. Vol. 52. P. 75-109.

- Flinders Petrie W.M., 1926. Ancient weights and measures. London: University College. 51 p.

- Golani A., Galili E., 2015. A Late Bronze Age Canaanite merchant's hoard of gold artifacts and hematite weights from the Yavneh-Yam anchorage, Israel//Journal of Ancient Egyptian Interconnections. Vol. 7, no. 2. P. 16-29.

- Korfmann M., 1994. Die Schatzfunde in Moskau -ein erster Eindruck//Antike Welt. 4/94: Sonderbericht Troia-Gold. S. 3-4.

- Monroe C. M., 2010. Sunk costs at Late Bronze Age Uluburun//BASOR. 357. P. 19-33.

- Powell M. A., 1987. Masse und Gewichte//Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie. Bd. 7/Hrsg. D. O. Edzard. Berlin: Walter de Gruyter. S. 457-530.

- Pulak C., 2008. The Uluburun shipwreck and Late Bronze Age trade//Beyond Babylon: art, trade, and diplomacy in the second millennium B.C./Eds.: C. Aruz, K. Benzel, M. Evans. New York: The Metropolitan Museum of Art and New Haven: Yale University Press. P. 289-310.

- Renfrew C., 1972. The emergence of civilisation. The Cyclades and the Aegean in the third millennium B.C. London: Methuen. 624 p.

- Schliemann H., 1881. Ilios: The city and country of the Trojans. London: Murray. 800 p.

- Yakar J., 1984. Regional and local schools of metalwork in Early Bronze Age Anatolia. Part I//AS. Vol. 34. P. 59-86.