Об исследовании и реставрации археологического знамени из музея «Красногвардейский укрепрайон»

Автор: Смоленчук Е.В.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 2 (10), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье описывается процесс исследования и реставрации археологического знамени из собрания Музея «Красногвардейский укрепрайон» (пос. Новый Свет, г. Гатчина). 9 фрагментов знамени были подняты в тех местах Гатчинского района Ленинградской области, где в 1941 году ополченцы Балтийского завода после тяжелых боев выходили из окружения в сторону Ленинграда. По иконографии, использованным материалам и технологическим приемам Знамя Красногвардейского укрепрайона можно отнести к типовым советским трудовым знамёнам, многочисленные экземпляры которых находятся в музейных коллекциях. Поставленные задачи музеефикации потребовали более конкретных технологических и образных решений при подборе реставрационных материалов и методов укрепления, чем сложившаяся практика визуально-нейтрального реставрационного вмешательства. При составлении программы исследовательских и реставрационных мероприятий, наряду с задачами консервации, особое внимание уделялось задачам сохранения признаков мемориальной ценности предмета и поддержания высокой эстетической ноты памятника, благодаря которой предмет нашел живой эмоциональный отклик у всех участников проекта и посетителей музея. В составлении программы принимали участие специалисты Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, специалисты отдела археологической кожи и текстиля ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря, музейные сотрудники, исследователи и реставраторы Санкт-Петербурга и Москвы. В результате проведен-ных реставрационных мероприятий фрагменты знамени были законсервированы, смонтированы на декоративную подложку и помещены в специально спроектированной климатической витрине. В настоящее время знамя считается главной реликвией музея и занимает центральную часть экспозиции, посвященной героическим защитникам Красногвардейского укрепрайона

Советское знамя, археологическое знамя, знамя ленинградского ополчения, реставрация археологического знамени, укрепление археологических тканей, экспонирование археологических тканей, музей «красногвардейский укрепрайон»

Короткий адрес: https://sciup.org/170205536

IDR: 170205536

Текст научной статьи Об исследовании и реставрации археологического знамени из музея «Красногвардейский укрепрайон»

Красногвардейский укрепленный район — один из специально подготовленных для обороны районов, протяженностью около 160 км от г. Петергофа до г. Крас-ногвардейска (ныне носящего название Гатчина). Основные строительные работы по оборудованию укрепрайона были проведены в июле–августе 1941 года, а уже в конце августа – начале сентября здесь развернулись ожесточенные бои за подступы к городу Ленинграду.

В настоящее время в пригороде Гатчины, а именно в поселке Новый Свет, находится небольшой музей, посвященный подвигу защитников укрепрайона. Основу музея составляет коллекция артефактов, поднятых участниками местных поисковых отрядов во время экспедиций по местам боев ( ил. 1, 2 ).

Ил. 1.

Карта Красногвардейского укрепленного района. Источник фото: Гатчинка. РФ. Областная интернет-газета. — URL: html

Ил. 2.

Стрелковая ячейка в лесу под Вырицей, где было найдено знамя из Музея «Красногвардейский укрепрайон». Фото из личного архива автора

Фрагменты Знамени Красногвардейского укрепрайона были найдены в 2002 году в Гатчинском районе недалеко от Вырицы. При обследовании одной из сохранившихся стрелковых ячеек, под автомобильными покрышками, участники поискового отряда обнаружили остатки шинели, бережно укрывшие 9 фрагментов знамени из бархатной ткани1 ( ил. 3 ). Уникальность этой находки была оценена сразу, однако детальный осмотр показал, что обнаруженные фрагменты являются лишь меньшей частью полотнища, а основная часть атрибутирующих надписей утрачена. То есть информации, полученной только при внешнем осмотре, было явно не достаточно, чтобы достоверно определить принадлежность предмета, поэтому долгое время знамя имело статус безымянного артефакта.

Ил. 3.

Первый осмотр фрагментов знамени.

Фото из личного архива автора

Изначально знамя, наряду с другими находками, хранилось в специально выделенном поисковикам помещении местного Дома культуры. Основательные исследовательские и консервационные мероприятия пришлось отложить на долгие годы, до того времени, когда, благодаря деятельности группы краеведов-энтузиастов, хранилище артефактов получило статус Музея «Красногвардейский укрепрайон». Полученный статус определил дальнейшую судьбу знамени и других артефактов, позволил поставить конкретные задачи для их исследования, консервации и экспонирования. Центральным экспонатом нового музея стало знамя, вокруг него оформилась основная экспозиция и начала собираться коллекция из предметов, непосредственно связанных с подвигами защитников Красногвардейского укрепрайона.

Уже при первом визуальном осмотре всех найденных фрагментов знамени можно было предположить, что оно было неуставным: на каждом из них в той или иной степени сохранился весь комплекс конструктивных элементов, с соединительными и отделочными швами, вышивкой и отделкой бахромой (ил. 3). На основании более подробного осмотра, а также, предполагая расположение деталей относительно друг друга, можно однозначно утверждать, что знамя было одностороннее, однослойное, по периметру украшено бахромой; лицевая сторона изготовлена из бархатной ткани, тыльная сторона прикрыта подкладкой (ил. 4, 5, 10). В центре располагался вышитый вручную герб СССР образца 1936 г. (ил. 6). Сохранились остатки надписей: вверху, вдоль верхнего края «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»; с обеих сторон от изображения герба разбитая надвое надпись «СССР». Все перечисленные надписи были профессионально вышиты с помощью швейной машинки тамбурным швом. В нижней части знамени сохранились остатки надписи, сделанные неумело, методом аппликации также с помощью швейной машинки, — «к» / «о» / «№3» / «йцам от» (ил. 9).

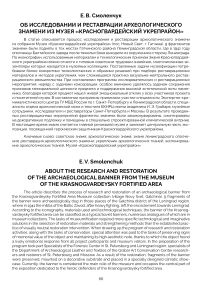

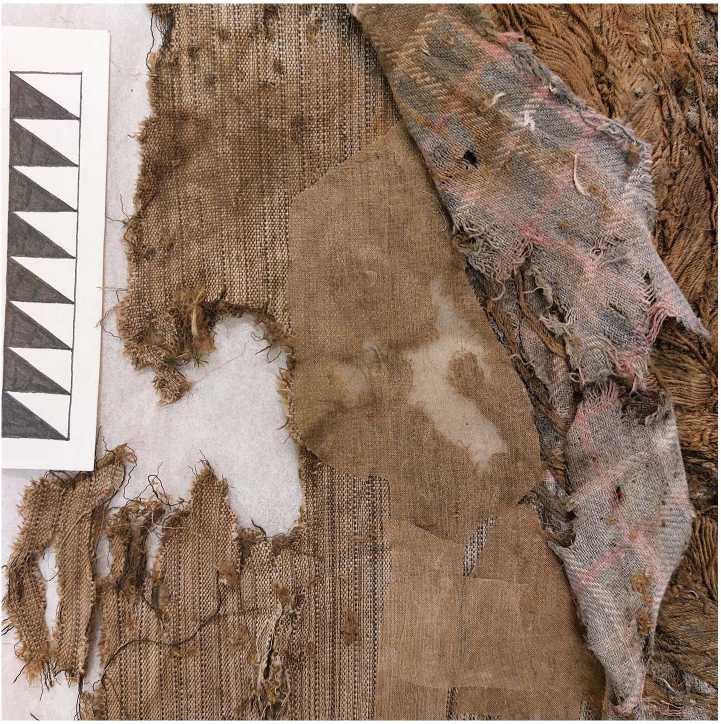

Ил. 4.

Фрагмент №2. До реставрации.

Фото из Архива Музея

«Красногвардейский укрепрайон»

Ил. 5.

Фрагмент №3. До реставрации.

Фото из Архива Музея «Красногвардейский укрепрайон»

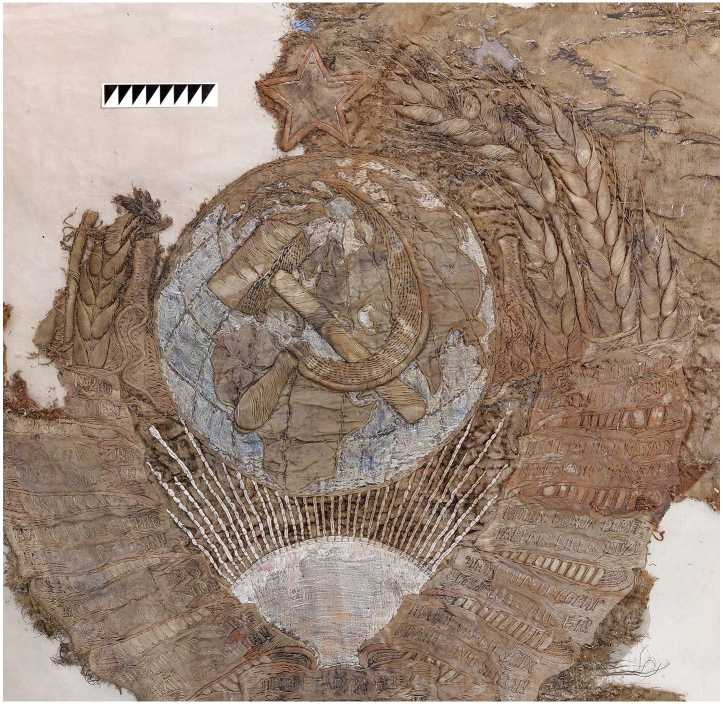

Ил. 6.

Красная звезда — деталь центрального фрагмента с изображением герба СССР.

До реставрации. Фото из Архива Музея «Красногвардейский укрепрайон»

Обстоятельства находки не вызывали сомнений, что предмет был связан с боевыми событиями в Красногвардейском укрепрайоне. Подобные неуставные знамёна, иногда просто переделанные из переходящих трудовых знамён (из Красного уголка), вручали как шефские. Широко известны случаи, когда шефские знамёна, врученные ополченцам на предприятиях, использовались в статусе боевых, поскольку по разным причинам являлись единственным знаменем подразделения2. Также исследователи отмечают острую нехватку уставных боевых знамён — с начала Великой Отечественной войны до конца 1941 г., — которая особенно отразилась на обеспечении вновь сформированных частей Красной Армии3, тем более некрупных ополченческих соединений.

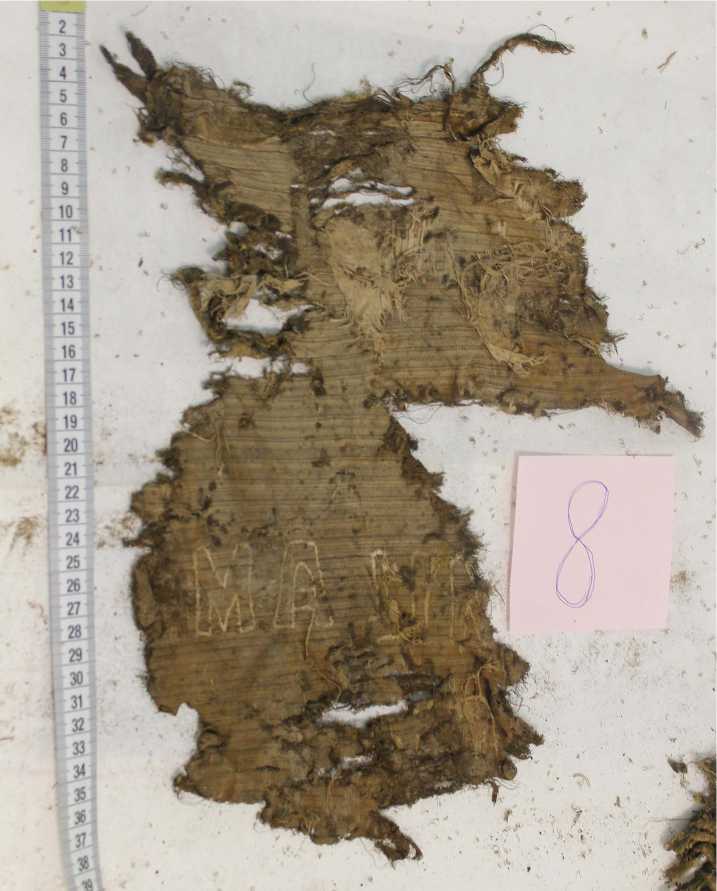

По свидетельству поисковиков, в шинели, укрывшей знамя, была найдена книжечка с текстом Строевого устава пехоты РККА, а в стрелковых ячейках вокруг — не регламентированные Уставом предметы солдатского быта, которые могли принадлежать ополченцам, что также поддержало версию о принадлежности знамени ополченческому соединению ( ил. 7 ).

Ил. 7.

Строевой устав пехоты РККА.

1936 г. Обнаружен в стрелковой ячейке. Фото из личного архива автора

Первые обоснованные предположения по атрибуции были сделаны при подробном историко-архивном исследовании боевого пути подразделений ленинградских ополченцев, проведенном сотрудником музея С. Н. Оболенской.

Как уже отмечалось, знамя было найдено под Вырицей, в районе Ловкого поля. В сентябре 1941 года в этом месте попал в окружение 41-й стрелковый корпус и другие, выходившие с боями из-под Луги, приданные ему различные части Красной Армии. Среди них были ополченцы 274-го Отдельного пулеметно-артиллерийского батальона (ОПАБ) — подразделения, сформированного полностью на Балтийском судостроительном заводе им. С. Орджоникидзе в начале июля 1941 года. По воспоминаниям участников событий, перед отбытием к месту назначения руководство завода торжественно вручило ополченцам Красное знамя.

Ополченцы, бойцы 274-го ОПАБ мужественно отражали наступление противника в составе 235-й стрелковой дивизии в районе Луги. 15–17 августа 1941 г. батальон вёл кровопролитные бои в районе Луги за высоту 62,5, которая неоднократно переходила из руки в руки, но была взята ополченцами. В качестве поощрения, за проявленные мужество и героизм, у развернутого красного знамени был сфотографирован боец батальона Ф. Ф. Жерехов.

25 августа бойцы 274-го ОПАБ попали в окружение, откуда выходили в сторону Волхова, присоединившись к 177-й стрелковой дивизии. Командир батальона старший лейтенант Абрам Семенович Медведников — когда-то выпускник философского факультета ЛГУ, службу в РККА начавший еще во время Финской войны, — отдал приказ об эвакуации знамени, но сам был смертельно ранен и похоронен в районе Ловкого поля4.

Помощник начальника штаба 274-го ОПАБа Л. В. Тризно вспоминал: «При отступлении нашего батальона частями командование поручило командиру комендантского взвода и пяти бойцам вынести знамя батальона и доставить его в Ленинград. Товарищи не сумели выполнить задание, так как в Ленинград не попали, вероятно, погибли…»5.

Упомянутая книжечка с текстом устава пехоты, которая могла принадлежать бойцам комендантского взвода, косвенно подтверждает версию о принадлежности знамени 274-му Отдельному пулеметно-артиллерийскому батальону. В настоящее время эта версия не оспорена и считается основной.

Несмотря на то, что знамя было бережно завернуто в шинель и дополнительно защищено фрагментом резиновой камеры, полной его защиты от воздействия внешних природных факторов достигнуто не было. Предмет в той или иной степени подвергался воздействиям осадков, грунтовых вод, паводков. Попадая в шинель, влага задерживалась, что приводило к более длительному воздействию на текстильные материалы. Внешние воды привносили с собой наиболее распространенные элементы почвенного покрова, такие как железо, медь, что способствовало активному разрушению текстильных материалов. Кроме того, фрагменты знамени были поражены разнообразными биологическими загрязнениями.

Программа исследований уникального археологического артефакта предполагала решение двух основных задач. В первую очередь, ряд исследовательских мероприятий был направлен на атрибуцию предмета. Историографические исследования предполагалось дополнить и подтвердить детальными технико-технологическими обследованиями поверхности фрагментов с целью выявления нюансов, 71

возникших в процессе создания и бытования. Значительный интерес в этом случае вызывали и результаты проведения реставрационных мероприятий, которые могли выявить новые особенности поверхности, наличие дополнительных атрибутирующих факторов.

Другая задача — непосредственно предреставрационные исследования полотнища, в рамках которых предполагалось уточнить специфику конструкции, состояние сохранности материалов с целью выявить их возможности и определить задачи реставрационного вмешательства. Программа включала в себя как ряд технико-технологических исследований (микрохимических и оптических), так и обширный комплекс визуальных: структурные описания материалов и конструктивных особенностей предмета. Обе исследовательские задачи решались комплексно.

Технико-технологические исследования фрагментов знамени были продуманы и проведены группой сотрудников 9-го отдела Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, под руководством старшего эксперта О. Н. Мишановой. Просьба сотрудников музея об изучении знамени нашла живой отклик среди экспертов-криминалистов, поэтому для исследования музейного предмета были использованы все доступные им методы. Основными стали оптическая и электронная микроскопия, рентгено-флуоресцентный анализ и газо-жидкостная хромотография.

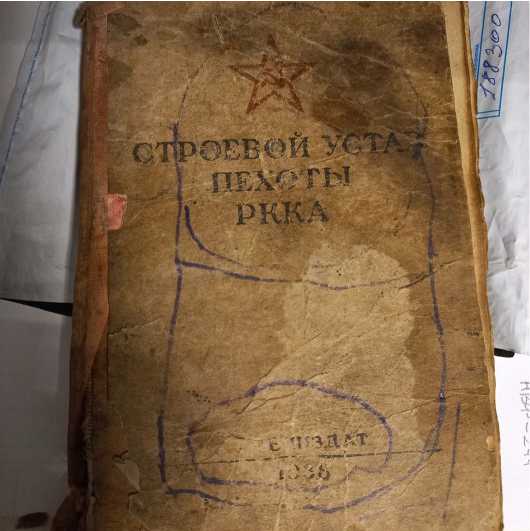

Исследовательская программа включала в себя изучение волокнистого состава всех текстильных материалов знамени, типов загрязнений, биопоражений, а также наличие на фрагментах остатков биологического материала (следов крови) ( ил. 8 ). В рамках предреставрационных исследований, дополнительно к криминалистическим, был проведен подробный структурный анализ ткани и детальное изучение конструктивных особенностей предмета.

Ил. 8.

Окрашенные пленкообразные загрязнения, квалифицированные как загрязнения горюче-смазочными материалами, со следами окислов металлов. Микроскопическое исследование. Фото из Архива Музея «Красногвардейский укрепрайон»

Как уже отмечалось, бóльшая часть полотнища знамени была утрачена, до нас дошли 9 больших и маленьких фрагментов: разрозненных, деформированных, с очень сложным силуэтом; их точное расположение в рамках полотнища стало возможно только после проведения реставрационных мероприятий по укреплению и укладке. Другие аспекты сохранности материалов знамени, например, состояние некоторых подкладочных и прокладочных материалов, не позволили выявить все характеристики в рамках предварительных исследований, значительная часть информации уточнялась в процессе реставрационных работ.

Обобщая все результаты исследований, можно сделать следующие выводы:

-

• знамя относится к типу Трудовых красных знамён — одностороннее, на подкладке. Украшено гербом СССР образца 1936 г. (10 лент, отражающие количество союзных республик), с девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», расположенным над гербом. Надпись «СССР», разделена надвое и расположена по обеим сторонам от изображения герба. Размер знамени 110 × 170 см, свободные стороны по периметру украшены бахромой с металлизированными нитями;

-

• бархатная ткань, на которой вышито знамя, — основный бархат с хлопчатобумажной основой и шелковым ворсом, ширина бархата 54 см, кромка классическая, шириной 5 мм. Усредненная плотность ткани: 16 ниток на 1 см по утку и 20 ниток по основе;

-

• изображение герба вышито вручную: колосья вышиты толстыми, кручеными в два сложения, шелковыми нитками по высоким настилам с наполнителем из хлопковой ваты, в технике «в прикреп на проем» ( ил. 4, 6, 15 ). Изображение лент вышито методом аппликации деталями из хлопчатобумажной ткани, надписи вышиты толстыми кручеными нитками тамбурным и стебельчатым швом. Символ Третьего Интернационала — Земной шар — изображен «негативно»: более темные «материки» по светлому «океану» выполнены в технике аппликации, серп и молот вышиты по высоким настилам, в технике, аналогичной технике вышивки колосьев. Техника вышивки красной звезды и солнца — сходная по технике с вышивкой «лент». При исследовании вышивки обратило на себя внимание исключительно высокое качество ее выполнения, виртуозное использование материалов. Расположенные по верхнему краю полотнища знамени остатки надписи «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» были вышиты на машинке тамбурным швом, как и надпись «СССР»;

-

• бахрома изготовлена из металлизированных ниток на хлопчатобумажной основе. Тыльная сторона знамени была прикрыта подкладкой из вискозного репса ( ил. 9 ).

Судя по приведенному описанию, Знамя Красногвардейского укрепрайона повторяет иконографию и технологические характеристики типовых советских трудовых знамён, которые можно довольно часто встретить в музейных и частных собраниях. Уникальной особенностью нашего знамени является наличие дополнительных атрибутирующих надписей, а также следов бытования и экстремальных условий хранения, отразивших на поверхности предмета героические события нашей истории.

Остатки атрибутирующей надписи сохранились на нижней части знамени, по большей части утраченной, — «к» / «№3» / «йцам от» ( ил. 9 ). Надпись была сделана методом аппликации из хлопчатобумажной ткани полотняного переплетения, буквы укреплены по периметру швом зигзаг, кручеными хлопчатобумажными нитками в три сложения, белого цвета, на ручной швейной машине. Судя по качеству сохранившихся фрагментов, надпись была выполнена не очень умело, с неровно распределенными буквами, без подкладочных материалов.

Ил. 9.

Фрагмент №6 с остатками атрибутирующей надписи.

До реставрации. Фото из Архива Музея «Красногвардейский укрепрайон»

Собственный цвет текстильных материалов на сохранившихся фрагментах был значительно утрачен или сильно искажен. Так, красно-коричневый бархат основного полотнища приобрел неравномерную растяжку цвета — от умбристого до кирпичных оттенков, а вискозная ткань подкладки полностью утратила свой цвет. Цвет материалов вышивки приобрел однообразный желто-коричневый оттенок.

Помимо загрязнений минеральными частицами, на поверхности ткани наблюдались выраженные окрашенные пленкообразные загрязнения, которые при исследовании были квалифицированы как загрязнения горюче-смазочными материалами. В отдельных очагах загрязнений были найдены следы окислов металлов, а именно: железа и меди. Биоматериала (следов крови) обнаружено не было ( ил. 8 ).

Сама ворсовая поверхность полотнища сильно повредилась: ворс разнонаправлен, примят, конфигурации деформаций соответствовали экстремальным условиям бытования и хранения: устойчивые точечные повреждения, фигурные заломы. Из-за неравномерной усадки материалов вышивки центральный фрагмент знамени с изображением герба был сильно деформирован. Металлизированные нити на остатках бахромы деструктированы и почти полностью утрачены. На поверхности фрагментов присутствовали очаги сильной деструкции, до состояния пыления текстильных материалов. По периметру фрагментов значительные повреждения и размахрения нитей сопровождались обширными осыпями шелкового ворса (ил. 4, 5, 6).

В разработке программы реставрационных мероприятий принимали участие специалисты Москвы и Петербурга, сотрудники ГОСНИИР и ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря.

За основу разработанной программы реставрации была принята хорошо известная схема консервации, разработанная для памятников археологии из текстиля. А именно: очистки и укрепления каждого из фрагментов с последующим их монтажом на реставрационную подложку дублировочной ткани и перекрытием тонированным газом.

В нашем случае традиционные мероприятия по очистке, укреплению и монтажу усложнялись рельефной поверхностью ворсовой ткани полотнища с устойчивыми следами деформаций. Также решение проблемы отягощал многослойный характер конструкции некоторых фрагментов, имеющих несколько слоев подкладок и прокладок разного качества. Так, с оборотной стороны под вышивку герба были проложены в несколько слоев подкладочные материалы — хлопчатобумажная саржа (угол 45°) в клетку с фланелевым настилом, фрагменты окрашенной хлопчатобумажной ткани и просто сдвоенные лоскуты бархата основного полотнища. Подкладка знамени сильно истлела и сохранилась лишь частично и небольшими фрагментами, неравномерно распределяясь по тыльной стороне, в некоторых случаях ее остатки выходили за внешние контуры фрагмента лицевой ткани ( ил. 12 ).

При такой неравномерной и многослойной структуре фрагментов подлинника мы предпочли комплексный подход, индивидуально разрабатывая метод очистки и укрепления для каждого слоя и фрагмента. Фрагменты подкладки из вискозного репса аккуратно распределялись на оргстекле и очищались с помощью водных составов. Для очистки бархатных фрагментов без вышивки по настилам был использован метод полувлажной очистки, а фрагменты с вышивкой по высоким настилам очищались «всухую».

Все операции, связанные с промывкой, очисткой и устранением деформаций, проводились совместно со специалистами мастерской отдела реставрации кожи и археологического текстиля ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря А. В. Свинцовой и А. А. Лифановой.

Определенную сложность вызывали укрепления ткани многослойных и деформированных фрагментов. Устойчивые деформации наделили материалы знамени неординарными пластическими свойствами — ткань не желала фиксироваться на плоскости, упорно возвращаясь к привычному состоянию. Даже после основательной пластификации методом удаленного увлажнения, полувлажной очистки и прессованием деформацию удалось лишь частично нивелировать. Эта особенность сильно затрудняла равномерное распределение деталей, мешала сохранить закономерности силуэта и точно подогнать элементы изображения между собой. Остатки подкладки на тыльной стороне усугубляли деформацию. Единственно верным решением было выравнивать и укреплять каждый из слоев отдельно.

Каждый из бархатных фрагментов распределялся и укреплялся на подкладку из тонированного эксцельсиора с напылением акриловым сополимером А-45К методом дублирования швом «реставрационная сетка». Термофиксация на адгезив происходила позже, после достижения полного прилегания ткани подлинника к дублировочной и фиксации с помощью иглы. Подкладка знамени дублировалась методом «реставрационная сетка на плотный шелковый газ», выкрашенный в цвет подлинника. Последовательность наложения дублировочных тканей предполагала, что детали подкладки будут видны при окончательном монтаже фрагментов (ил. 10, 11, 12).

Ил. 10.

Фрагмент №3. Оборотная сторона.

Подкладка до реставрации.

Фото из Архива Музея

«Красногвардейский укрепрайон»

Ил. 11.

Фрагмент №3. Оборотная сторона. Подкладка после укрепления. Фото из Архива Музея «Красногвардейский укрепрайон»

Ил. 12.

Фрагменты подкладки. Оборотная сторона. Состояние после реставрации. Фото из Архива Музея «Красногвардейский укрепрайон»

При укреплении центрального фрагмента с вышитым изображением герба были проведены определенные манипуляции по восстановлению утраченных прокладок, с целью стабилизации структуры вышитых фрагментов и восстановления их рельефа. Прокладки были восстановлены путем добавления новых материалов, близких по фактуре к аутентичным и выкрашенным в соответствии с цветом лицевой стороны подлинника. Это позволило не только стабилизировать вышивку, но и лучше распределить сильно деформированный фрагмент в плоскости ( ил. 13, 14 ).

Ил. 13.

Фрагмент №1 с изображением герба. Оборотная сторона в процессе работы. Фото из Архива Музея «Красногвардейский укрепрайон»

Ил. 14.

Фрагмент №1 с изображением герба. Оборотная сторона.

Последовательное укрепление слоев методом поддублирования. Фото из Архива Музея «Красногвардейский укрепрайон»

Благодаря мероприятиям по очистке и укреплению, фрагменты были законсервированы. В процессе работы удалось уточнить размеры знамени, точное расположение элементов изображения и надписей, выявить отдельные нюансы конструкции. Задача следующего этапа — соединение и монтаж фрагментов на реставрационную подложку с целью восстановления границ и визуального поддержания целостности предмета.

Значительный объем и сложный силуэт утрат подлинника потребовал особенно тщательного подхода к выбору дублировочных материалов.

Как уже отмечалось, предмет по своей технике изготовления был определен как типовой, имеющий многочисленные аналоги в современных музейных собраниях. Задачей консервации было сохранение мемориального значения, которое проявлялось в следах бытования и экстремального хранения. Исходя из этого, была признана необходимость частичного восполнения утраченных фрагментов вышивки, что, безусловно, помогло визуально усилить акцент на изображении герба — композиционного центра знамени. Были сделаны вставки из специально окрашенного эксцельсиора, что позволило визуально восстановить вышивку изображения символов Третьего Интернационала: «земного шара» и «солнца» ( ил. 15, 16, 17 ).

Особенная проблема возникла при выборе основной дублировочной ткани для монтирования фрагментов знамени. Все детали имели устойчивые деформации, неравномерную толщину, сложный рельеф и высокую подвижность, что усложняло их прилегание к гладким тканям и даже не позволяло корректно соединить детали между собой.

Кроме того, оптические особенности бархатной ткани подлинника, которая значительно меняла тон и цвет при разных углах падения света, затрудняли выбор колорита дублировочных материалов из гладкой ткани. Любой из подобранных цветов вкупе с фактурой «дешевил» подлинные фрагменты. Подложка из гладкой ткани выглядела инородной.

Ил. 15.

Фрагмент №1 с изображением герба.

Лицевая сторона до реставрации.

Фото из Архива Музея «Красногвардейский укрепрайон»

Ил. 16.

Фрагмент №1 с изображением герба. Лицевая сторона после укрепления. Фото из Архива Музея «Красногвардейский укрепрайон»

Ил. 17.

Фрагмент №1 с изображением герба. Лицевая сторона после укрепления и восполнения утрат. Фото из Архива Музея «Красногвардейский укрепрайон»

Оправдало себя решение смонтировать фрагменты знамени на хлопчатобумажный бархат. Объемная ворсовая ткань дублета позволила, не нарушая собственную фактуру подлинника, смонтировать детали с оптимальным прилеганием, одновременно и поддержав, и нивелировав их пластические характеристики. Деформации дублета, спровоцированные устойчивыми деформациями подлинника, стали смотреться органично. Также игра ворса на бархате дублета позволила подчеркнуть оптическое и цветовое разнообразие подлинника.

Для перекрытия изображения герба было решено использовать неплотный маргиланский газ, выкрашенный в золотистый оттенок, а для перекрытия основного полотнища — такой же, но выкрашенный в красный цвет. По периметру знамени была размещена полоска из полупрозрачной шелковой органзы, выкрашенной в цвет бахромы, — визуально обозначающая место размещения бахромы на подлиннике. Фрагменты подлинной бахромы были отдельно укреплены на полосе органзы, как на подложке, методом «реставрационная сетка». Это также помогло визуально достроить образ, подчеркнуть его иконографическую целостность ( ил. 18 ).

Для стабилизации предмет был дополнительно смонтирован на подложку из гладкой ткани, растянутую на подрамнике. В настоящее время знамя помещено в специально изготовленную климатическую витрину и занимает доминирующую позицию в музейной экспозиции.

Благодаря совместным усилиям участников поисковых отрядов, музейных сотрудников и реставраторов удалось сохранить уникальный памятник, отражающий героический подвиг наших предков в Великой Отечественной войне.

Ил. 18.

Знамя Красногвардейского укрепрайона после реставрации .

Фото из Архива Музея «Красногвардейский укрепрайон»

Список литературы Об исследовании и реставрации археологического знамени из музея «Красногвардейский укрепрайон»

- Голисев Н. Э. Незавершенная история Знамени // Красногвардейский укрепрайон как форпост обороны Ленинграда: Сборник статей. СПб. : Культурно-просветит. т-во, 2020. С. 134-141.

- Габтрахманова М. Как трудовое знамя стало боевым // Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». - URL: https://museum-nt.ru/content/ science/publications/detail.php?ELEMENT_ID=6345 (дата обращения: 24.05.24).

- Децюк А. Р. Боевые красные знамена в 1941-1942 гг. // Гербоведение. М. : Старая Басманная, 2018. Т. 7. С. 224-232.

- Медведников Абрам Семенович // Память народа. 1941-1945. - URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati4 02269825/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DМед-ведников%26first_name%3DАбрам%26middle_name%3DСеменович%26date_ birth_from%3D1904%26static_hash%3Db2fb25fd425af91b8a86697f15c7258cb3 573f3600cdbc1aa8742bd494516397v6%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_ commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_ voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_ polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Akld_partizan%3Apotery_doneseniya_o_ poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_ zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_ kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%3Asame_ rvk%3Asame_guk%3Apotery_knigi_pamyati%26page%3D1%26grouppersons%3D1& (дата обращения: 26.05.2024).

- Оболенская С. Н. Символ победы над временем // Красногвардейский укрепрайон как форпост обороны Ленинграда. С. 128-133.