Об источниках серебряно-медных сплавов для изготовления украшений и ременной гарнитуры из могильника Бельбек I в Юго-Западном Крыму

Автор: Смекалова Т. Н., Журавлев Д. В., Данилов Г. К., Бельский С. В., Антипенко А. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

В результате изучения состава сплава металлических предметов из раскопок Н. М. Печёнкина могильника Бельбек I в 1903-1905 гг. была выделена небольшая группа находок (ременная гарнитура и пластинчатые перстни), сделанных из низкопробного серебра. Эти вещи можно отнести к категории предметов престижа, и поэтому, вероятно, для их изготовления применялся драгоценный металл, хотя и сильно «разбавленный» медью, иногда свинцом и оловом. В результате сравнения состава сплава этих находок и римских антонинианов III в. н. э. можно высказать осторожное предположение, что для изготовления украшений и аксессуаров могли использоваться римские серебряные монеты, которые не имели хождения в виде денежных знаков среди местного населения в Таврике. Антонинианы поступали на территорию Таврики вместе с римскими военными подразделениями. В варварской среде римские имперские монеты шли в переплавку и служили материалом для украшений, наряду с другими низкопробно-серебряными и бронзовыми изделиями в виде металлического лома.

Могильник бельбек i, юго-западный крым, состав сплава металлических находок, рентгено-флуоресцентный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143179073

IDR: 143179073 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.201-216

Текст научной статьи Об источниках серебряно-медных сплавов для изготовления украшений и ременной гарнитуры из могильника Бельбек I в Юго-Западном Крыму

В фондах Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера) в г. Санкт-Петербурге хранится коллекция из раскопок Н. М. Печёнкина 1903–1905 гг. могильника Бельбек I и кургана у Братского кладбища на Северной стороне г. Севастополя: коллекции МАЭ РАН № 1515 и 1672 ( Печёнкин , 1905; Археологические труды…, 2020). Оба памятника имеют большое значение для изучения истории и археологии Юго-Западного Крыма сразу нескольких эпох – от раннего бронзового века до поздней античности. В рамках проекта РФФИ-Древности эти материалы будут опубликованы в виде специального выпуска Гераклейского Сборника (вып. 5). В ходе подготовки данной монографии было проведено исследование состава сплава металлических вещей из обеих коллекций – могильника Бельбек I и кургана у Братского кладбища.

Методика исследования

Аналитическая часть исследования по изучению состава сплавов цветных металлов изделий из раскопок Н. М. Печёнкина 1903–1904 гг. выполнена в Лаборатории музейных технологий МАЭ РАН. Всего исследован 31 предмет, из которых 22 – из могильника Бельбек I и 9 – из кургана на Северной стороне. Целью данной статьи является представление результатов исследования находок из могильника Бельбек I, сделанных из серебряных сплавов, а также поиск возможных источников поступления низкопробного серебра в мастерские, где эти вещи были изготовлены.

Все артефакты были проанализированы неразрушающим методом рентгено-флуоресцентного анализа (РФА). Химический состав определялся с помощью прибора Olympus Vanta С pXRF в режиме GeohimExtra с тремя измерениями для каждого образца. Прибор оснащен кремниевым дрейфовым детектором и рентгеновской трубкой (40 кВ) с родиевым (Rh) анодом. Показания содержания элементов рассчитаны на основе метода фундаментальных параметров, используемого при обработке информации прибором. Дальнейшая обработка результатов осуществлялась математически, приводя показатели концентрации к 100 %. При выделении сплавов учитывалось не менее 1 % содержания легирующих добавок.

Объекты исследования

-

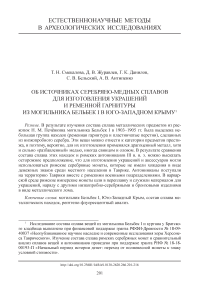

1. Пряжка овально-рамчатая из могилы 1 (рис. 1: 1 ) ( Гущина , 1974. Рис. I: 8 ). Щиток имеет прямоугольную форму, с одной заклепкой. Язычок пряжки выступает за рамку (МАЭ № 1515-9). Размеры: длина с язычком 2,4 см; ширина рамки 1,7 см. Близка типу П8 (по классификации В. Ю. Малашева) группы IIб ( Малашев , 2000. С. 196. Рис. 2; 6: Г21 ). Получили широкое распространение в III в. н. э., например, в могильнике Нейзац ( Храпунов , 2016. С. 99. Рис. 3: 8, 14, 15 ). Датировка могилы – вторая половина III, возможно, начало IV в. н. э.

-

2. Накладка ременная, четырехугольной формы из могилы 18 (рис. 1: 2 ). По краям – две заклепки (МАЭ № 1515-115). Размеры: длина – 2,6 см; ширина – 0,8 см; толщина – 0,1 см; высота заклепок – 0,5 см. Датировка могилы – втор. пол. – конец III в. н. э.

-

3. Перстень из могилы 6 (рис. 1: 3 ) пластинчатый с заходящими друг за друга концами (МАЭ № 1515-36). Размеры: длина – 2,1 см; ширина максимальная – 1,0 см; ширина минимальная – 0,6 см; толщина – 0,1 см; диаметр – 1,9 см. Датировка могилы – середина – втор. пол. III в. н. э.

-

4. Перстень из той же могилы 6 (рис. 1: 4 ) пластинчатый, концы обломаны (МАЭ № 1515-37). К этому перстню относится фрагмент вставки из синего стекла с неясным изображением. Размеры: длина – 2,1 см; ширина максимальная – 0,9 см; ширина минимальная – 0,6 см; толщина – 0,1 см.

-

5. Перстень из могилы 12 (рис. 1: 5 ) пластинчатый с несходящимися концами (МАЭ № 1515-80). Размеры: диаметр – 2,2 см; ширина – 0,9–1,2 см. Могила широко датируется III в. н. э.

Похожий перстень был опубликован О. Д. Дашевской ( Дашевская , 1991. Табл. 67: 20 ) как происходящий из кургана у д. Саблы. Вероятно, в описании таблицы допущена ошибка, так как в этом комплексе был найден перстень другого типа ( Журавлев, Фирсов , 2001. С. 225, 227. Рис. 1: 4 ).

Результаты исследования состава сплава серебряных вещей из могильника Бельбек I

Все проанализированные металлические предметы из могильника Бель-бек I датируются серединой – втор. пол. III в. н. э., только ременная пряжка, возможно, имеет более позднюю дату, заходящую в начало IV в. По результатам исследования было определено, что для изготовления металлических вещей из могильника применялось три вида сплавов: низкопробное серебро, латунь и бронза. Выделяется также группа из четырех ременных накладок, сделанных из «чистой» меди.

Из низкопробного серебра сделаны элементы ременной гарнитуры (пряжка, накладка) и три однотипных пластинчатых перстня (см. табл. 1). Состав двухкомпонентного сплава практически одинаков: серебра менее половины состава, остальное – медь; только в одном из перстней (рис. 1: 5 ) содержится заметное количество олова и свинца (по 9 %), а в другом (рис. 1: 3 ) – 6,3 % олова и 1,1 % мышьяка. Вероятно, в двухкомпонентный серебряно-медный сплав этих изделий перед литьем был добавлен какой-то бронзовый лом.

Необходимо отметить, что среди рядового местного населения Таврики римского времени серебряные украшения не были широко распространены (за исключением захоронений элиты). Браслеты, фибулы, перстни, зеркала изготавливались повсеместно из сплавов на медной основе ( Лобода, Антипенко , 2019. С. 340–345; Мульд, Антипенко , 2019; Антипенко и др. , 2018; Антипенко, Лобода , 2020; Кропотов, Антипенко , 2020. С. 213–219). В то же время среди находок, имеющих вид бронзовых, в материалах могильников Юго-Западного Крыма Усть-Альма, Совхоз № 10 и Черная Речка, выявлены единичные изделия из низкопробного серебра.

Рис. 1. Исследованные методом РФА предметы из могильника Бельбек I

1 – пряжка из могилы 1 (МАЭ № 1515-9); 2 – накладка ременная из могилы 18 (МАЭ № 1515-115); 3 – перстень из могилы 6 (МАЭ № 1515-36); 4 – перстень из могилы 6 (МАЭ № 1515-37); 5 – перстень из могилы 12 (МАЭ № 1515-80)

Таблица 1. Состав сплава серебряных предметов из могильника Бельбек I, (мас. %)

|

№ п/п |

Инвентарный № |

№ могилы |

Описание |

Cu |

Zn |

As |

Ag |

Sn |

Au |

Pb |

|

вторая половина III – начало IV в. н. э. |

||||||||||

|

1 |

МАЭ № 1515-9 |

Могила 1 |

Пряжка |

60,3 |

– |

0,1 |

39,3 |

– |

0,2 |

– |

|

вторая половина III в. н. э. |

||||||||||

|

2 |

МАЭ № 1515-115 |

Могила 18 |

Накладка ременная |

68,0 |

– |

0,2 |

31,8 |

– |

– |

– |

|

3 |

МАЭ № 1515-36 |

Могила 6 |

Перстень пластинчатый |

46,9 |

– |

1,1 |

45,7 |

– |

0,1 |

6,3 |

|

4 |

МАЭ № 1515-37 |

Могила 6 |

« » |

64,4 |

– |

0,1 |

35,2 |

– |

0,2 |

– |

|

5 |

МАЭ № 1515-80 |

Могила 12 |

« » |

64,5 |

– |

1,1 |

16,2 |

9,1 |

0,1 |

9,0 |

Наиболее близкие аналогии как самим изучаемым предметам из могильника Бельбек I, так и низкопробно-серебряным сплавам, из которых они изготовлены, мы находим на могильнике Совхоз № 10, что неудивительно в силу хронологической и территориальной близости обоих памятников. Некрополь Совхоз № 10 расположен в Инкерманской долине, на правом берегу р. Черной, к юго-востоку от подножия горы Сахарная головка. Он существовал с I–II до конца IV – начала V в. н. э. ( Стржелецкий и др. , 2003–2004. С. 27). В медно-серебряных сплавах вещей, найденных на этом некрополе, содержание серебра изменяется от 7 до 60 %, при среднем значении 42 %. Кроме того, сплав стабильно содержит олово. Этот металл присутствует почти во всех вещах (20 из 22) в количестве от 1 до 5 %, в среднем 3,4 %. Свинец в количествах от 1 до 7 % содержится только в 7 из 22 предметов. Цинк в концентрациях от 1 до 10 % найден в 9 предметах, причем его наибольшее количество находится в самых низкопробных серебряных сплавах. Небольшая примесь золота (от 0,5 до 1,5 %) была обнаружена в сплавах, из которых изготовлены пряжка, подвеска и один из браслетов ( Antipenko et al. , 2021. P. 584).

И ременная пряжка, и пластинчатые перстни из могильника Бельбек I походят морфологически и по составу сплава на пряжку и перстень из могильника Совхоз № 10 (см. табл. 2: 6, 17 ) (Ibid.). В таблице приведены также результаты по этим и другим предметам из могильника Совхоз № 10, изготовленным во втор. пол. III – перв. пол. IV в. из низкопробного серебра.

Таблица 2. Состав сплава серебряных пряжки и перстня из могильника Совхоз № 10, (мас. %)

(по: Antipenko et al. , 2021. С. 584)

|

№ п/п |

№ коллекционной описи (К.О.) |

Археологический комплекс |

Cu |

Sn |

Pb |

Ag |

Zn |

Fe |

Sb |

Au |

|

Фибулы |

||||||||||

|

вторая половина III в. н. э. |

||||||||||

|

1 |

34/360 |

Яма VII (I), урна 8 |

75,85 |

0,29 |

0,49 |

13,08 |

10,01 |

0,06 |

0,08 |

0,14 |

|

2 |

35/360 |

Яма VII (I), урна 8 |

56,15 |

1,92 |

1,94 |

28,85 |

10,64 |

0,17 |

0,26 |

0,06 |

|

3 |

590/572 |

145 |

58,60 |

0,63 |

0,23 |

39,95 |

0,40 |

– |

– |

0,19 |

|

первая половина IV в. н. э. |

||||||||||

|

4 |

168/572 |

76а |

51,72 |

0,74 |

0,37 |

42,53 |

4,50 |

– |

– |

0,13 |

|

неопределима |

||||||||||

|

5 |

48/360 |

– |

41,05 |

0,63 |

0,25 |

57,57 |

– |

– |

0,14 |

0,37 |

Окончание табл. 2

|

№ п/п |

№ коллекционной описи (К.О.) |

Археологический комплекс |

Cu |

Sn |

Pb |

Ag |

Zn |

Fe |

Sb |

Au |

|

Пряжка (рамка – 6.1, язычок – 6.2, щиток – 6.3), перв. пол. IV в. н. э. |

||||||||||

|

6.1 |

20/572 |

55 |

34,08 |

1,34 |

0,24 |

63,24 |

0,43 |

– |

0,16 |

0,51 |

|

6.2 |

20/572 |

55 |

47,97 |

1,02 |

0,58 |

49,41 |

0,61 |

– |

0,10 |

0,31 |

|

6.3 |

20/572 |

55 |

41,7 |

1,04 |

0,42 |

55,78 |

0,52 |

– |

0,13 |

0,4 |

|

Браслеты |

||||||||||

|

7 |

186/443 |

18 |

48,5 |

3,81 |

0,37 |

45,28 |

2,03 |

– |

– |

– |

|

вторая половина III в. н. э. |

||||||||||

|

8 |

36/360 |

Яма VII (I) урна 8 |

56,96 |

1,01 |

0,87 |

34,05 |

6,91 |

– |

0,07 |

0,13 |

|

9 |

591/572 |

145 |

36,87 |

1,03 |

0,89 |

60,49 |

0,49 |

– |

– |

0,23 |

|

10 |

592/572 |

145 |

38,55 |

1,07 |

0,95 |

58,72 |

0,47 |

– |

– |

0,24 |

|

11 |

156/572 |

75 |

60,30 |

0,69 |

0,24 |

34,26 |

4,30 |

– |

0,08 |

0,14 |

|

вторая половина III – первая половина IV в. н.э. |

||||||||||

|

12 |

99/444 |

Яма II |

45,86 |

1,02 |

0,88 |

48,75 |

2,83 |

0,28 |

0,09 |

0,28 |

|

первая половина IV в. н. э. |

||||||||||

|

13 |

22/572 |

55 |

36,69 |

1,22 |

0,20 |

60,68 |

0,61 |

– |

0,16 |

0,44 |

|

14 |

169/572 |

76а |

60,65 |

0,77 |

0,32 |

37,13 |

0,84 |

– |

0,07 |

0,22 |

|

III в. н. э. |

||||||||||

|

15 |

638/572 |

155 |

56,50 |

0,79 |

0,27 |

41,57 |

0,25 |

0,14 |

0,08 |

0,40 |

|

Бусина , первая половина III в. н. э. |

||||||||||

|

16 |

220/443 |

23 |

88,4 |

0,96 |

3,03 |

7,16 |

– |

0,29 |

0,16 |

– |

|

Пластинчатый перстень , вторая половина III в. н. э. |

||||||||||

|

17 |

17/360 |

Яма XIV урна 5 |

55,14 |

3,00 |

1,78 |

38,52 |

1,12 |

0,09 |

0,14 |

0,19 |

|

Подвеска , III в. н. э. |

||||||||||

|

18 |

640/572 |

155 |

35,63 |

2,34 |

0,98 |

59,18 |

0,38 |

– |

– |

1,48 |

О возможных источниках серебряно-медных сплавов для изготовления предметов из могильника Бельбек I

Как мы видим из табл. 1 и 2, для изготовления изучаемых серебряных предметов брался серебряно-медный сплав с примерно равными долями обоих компонентов. Очевидно, это был уже готовый сплав, так как маловероятным представляется намеренная порча медью высокопробного серебра для изготовления вещей. Действительно, серебряные сплавы, содержащие более 50 % меди, почти теряют свой серебристый цвет, поэтому не было смысла ухудшать декоративные качества изделия за счет «разбавления» чистого серебра медью.

В III в. н. э. в пределах Крымского полуострова низкопробное серебро можно было найти в виде украшений или монет только либо на Боспоре, где из двухкомпонентного серебряно-медного сплава чеканились боспорские статеры и изготавливались декоративные предметы, либо в привозных римских изделиях или монетах. И в том, и в другом случаях серебро изделий было очень сильно разбавлено медью. Херсонес в первые века н. э. серебряных монет не чеканил ( Анохин , 1977. С. 148–155).

Как же попадал низкопробный серебряный сплав для изготовления украшений, пользующихся спросом у местного населения, к древним мастерам? Трудно предположить, что серебро поступало напрямую путем заморской торговли. Для этого у варваров не было ни флота, ни достаточно развитых товарно-денежных отношений. Скорее всего, серебро могло попадать к ним или путем обмена с греками-херсонеситами или боспорянами, или в результате грабежа античных городов. Проверим гипотезу о том, могли ли варварские украшения изготавливаться путем переплавки боспорских монет.

Определение химического состава монетного сплава статеров Боспора позволило проследить по годам эмиссий деградацию серебряно-медного сплава. Установлено, что низкопробный серебряный сплав применялся для чеканки статеров боспорских правителей Рескупорида V (242–276 гг.), Савромата IV (275 г.) и Тейрана (266, 275–278 гг.). Содержание серебра в боспорских стате-рах последовательно снижалось, и, хотя отдельные выпуски Рескупорида V (242/243–257/258 гг.) еще имеют до 49 % серебра в своем составе, его содержание в среднем изменяется от 11 до 25 %. На рубеже перв. и втор. пол. III в. в статерах Рескупорида V фиксируется двукратное падение содержания серебра от 30 в 248–250 гг. до 16 % в 251–253 гг. Статеры Фарсанза (253/4–254/5 гг.), как нами установлено на материалах керченского клада 1964 г., были изготовлены из медно-серебряной сердцевины с содержанием серебра 7–16 %, обтянутой высокопробной серебряной фольгой ( Смекалова и др. , 2019. С. 392–394).

Дальнейшее ухудшение состава сплава статеров относится ко времени прихода к власти Тейрана (266, 275–278 гг.). Именно в его правление некоторые ста-теры были впервые сделаны из сплава, совершенно не содержащего ни золота, ни серебра. Эта тенденция получит полное развитие в правление следующего царя – Фофорса (285/286–308/309 гг.). Теперь статеры чеканятся из бронзы с довольно значительным содержанием свинца, другими словами – из очень низкокачественного и дешевого сплава (Smekalova, 2018. Р. 1046–1047; Смекалова и др., 2019). То есть во втор. пол. III в. боспорские статеры практически не содержат серебра, поэтому они не могли быть материалом для изготовления варварских украшений и других аксессуаров. Кроме этого, нужно, конечно, иметь в виду, что боспорские статеры были реальными денежными знаками в Таврике и имели хождение на территории находящегося поблизости Боспора. Они могли использоваться местным населением предгорий по назначению, т. е. для торгово-финансовых операций с боспорянами. Поэтому переплавка статеров была бы для них крайне невыгодной операцией: монеты имели большую номинальную ценность, чем стоимость серебра, в них заключенного.

Следовательно, необходимо искать другой источник металла изделий, найденных в могильнике Бельбек I. Рассмотрим возможность использования в ювелирном деле местных племен римских монет, которые ко второй половине III в. н. э. также чеканились из низкопробного серебряного сплава. На эту возможность нам прямо указывают находки двух римских антонинианов непосредственно на могильнике Бельбек I. Один из них – антониниан императора Гордиана III (238–244 гг.) 240 года выпуска (МАЭ № 1515-83), второй – императора Деция Траяна (249–251 гг.) (МАЭ № 1515-122). Измерения состава сплава показали, что в то время, как антониан Гордиана III еще более чем на половину состава серебряный, монета Деция Траяна содержит всего 30 % серебра (табл. 3: 1, 2 ).

Таблица 3. Состав сплава антонианов из могильника Бельбек I, (мас.%)

|

№ п/п |

Инвентарный № |

Cu |

Sn |

Pb |

Ag |

Zn |

Fe |

As |

Sb |

Au |

|

1 |

МАЭ № 1515-83 |

45,16 |

– |

0,29 |

53,51 |

0,13 |

0,21 |

0,18 |

0,11 |

0,42 |

|

2 |

МАЭ № 1515-122 |

66,84 |

– |

0,80 |

30,03 |

1,80 |

0,31 |

0,03 |

0,03 |

0,16 |

В рамках проекта РНФ «Начальный период истории денег: переход от полновесной монеты к знаку условной стоимости» нами был изучен состав сплава 320 римских серебряных монет, выпущенных с последней четверти I до конца III в. н. э., найденных на территории Херсонеса, а также из двух кладов, обнаруженных в Мирмекии (клад 1962 г. из пос. Войково) и на территории панти-капейского некрополя (Керченский клад 1954 г.) ( Абрамзон и др. , 2006. С. 87, 88, 95–101. Табл. 60; 64–69). Эти данные были нами использованы для сравнения с составом сплава вещей из могильника Бельбек I. Конечно, состав сплава римских монет детально изучался и ранее многими исследователями, особенно полная сводка дана в трехтомнике ( Walker , 1976; 1977; 1978), но данные, полученные нами для римских монет, найденных в Херсонесе и на Боспоре, делают сравнительный анализ материала вещей из крымского могильника и монет более корректным и убедительным (см. табл. 4). В этой таблице приведены не все полученные данные по римским антонинианам, а только хронологически соответствующие исследуемым вещам из могильника Бельбек I.

Проведенный нами анализ римских антонинианов, найденных на территории Крыма, показывает, что именно с середины III в. приблизительно половину их состава составляла медь и в небольших количествах в сплав входили олово,

Таблица 4. Состав сплава римских антонинианов из раскопок Херсонеса (С), клада из Керчи 1954 г. (К) и могильника Совхоз № 10 (мас. %)

|

S < |

о |

s |

oo Ol |

oo |

40 |

oo |

o' |

o' |

о" |

d |

40 |

|||||

|

ад Ю |

o' |

ol |

CD |

04 |

Ox |

04 |

04 04^ |

of |

04 |

о |

of |

Ox |

||||

|

< |

ol |

1 |

о |

|||||||||||||

|

fo |

1 |

1 |

||||||||||||||

|

s S |

oo |

1 |

1 |

|||||||||||||

|

6D < |

04 oo |

oo <> oo" |

40 |

co |

ol OO^ oo |

of |

C7\ Oy |

OO s |

ol Oy of 40 |

40 оог 4O" |

о |

o, in |

40 |

oo of |

||

|

ад Ph |

04^ Ol" |

04 |

o" |

s |

o’ |

О |

04 |

co |

9 |

of |

r- |

o" |

О |

о |

||

|

fl CZ) |

o |

о |

o" |

40 |

40^ |

OO of |

s |

40 |

r- |

40^ |

OO |

о |

oo |

0-1 oo^ |

о |

|

|

fl U |

40" |

oo |

0-1 co of Ol |

04 |

40" |

04 |

04 40^ |

oo o^. |

40 40^ |

OO OO^ Ol" |

40 40^ 8 |

oo 40^ ol |

of |

40^ |

m |

04 |

|

« |

% |

§ of |

40 |

oi^ |

о |

•П |

S |

Ox o^. |

04 |

04^ |

4 |

4 |

in |

0-1 |

S |

|

|

3 h у 2 * a a о В я S з h fl О s |

oi oo U 04 '^r Д ^ ^ 1 5 ° s ^ a 3 t2 a |

и ° a 3 t2 a |

И ° 22 К a 3 t2 a |

04 и ° ^ 3 t2 a |

s? 0-1 Я ^ , , ol Я 1 5 ^i 6 a |

oo 0-1 Ы ^ ^ s к >< К S e < |

о ^‘ w *-* о m >O 0-1 s m я я 5 t2 a |

|||||||||

|

ад fl a S ^ a fl N |

OO 3 |

S Ox 04 о |

Ol oo Ox Ы |

Ol 04 OO Ox Ы |

04 oo O\ ^ |

04 OO O\ ^ |

OO 04 OO O\ ^ |

04 oo O\ ^ |

40 04 OO Ox ^ |

04 OO O\ ^ |

s 04 OO Ox ^ |

3 04 OO O\ ^ |

40 04 04 OO O\ ^ |

04 OO Ox ^ |

04 OO O\ ^ |

0-1 cQ m |

|

g - |

ol |

m |

or |

in |

40 |

r- |

oo |

Ox |

о |

ol |

2 |

m |

40 |

Продолжение табл. 4

|

= < |

6 |

Ox |

6 |

or |

o' |

6 |

СЧ |

о |

oir |

0-1 o^ |

ol |

1 |

40 |

|||||

|

ДР Ю |

o' |

o^ |

o' |

Ox |

8 |

o' |

o' |

o' |

40 |

o' |

о |

о |

о |

о |

OO |

40 |

o' |

|

|

< |

1 |

Ox |

। |

1 |

o' |

|||||||||||||

|

fo |

oi |

oi |

o' |

9 |

Ox |

ol |

40 |

40 |

||||||||||

|

s S |

40 oi |

40 ol |

Ox |

o( |

o' |

ol |

o' |

o' |

||||||||||

|

6D < |

Ol Ox' |

Ox |

oo Ol^ 4O' 40 |

s |

Ox |

•n |

oo Ol^ 40 40 |

Ox |

04 |

о |

OOr |

o. |

Ox |

oi, of |

Ox |

40' |

in |

|

|

ад Ph |

о |

% |

о |

о |

oo |

o' |

о |

s |

of |

О |

о |

oo o^. |

oo oo^ |

О |

o' |

Ox |

40 4°r |

|

|

fl CZ) |

40 |

s |

Ox oi |

40 |

oo |

Ox ol |

40 |

oo oo^ of |

40 °\ |

40 |

40 |

3 |

o' |

ol^ |

o |

|||

|

fl U |

Ox ol oo |

oi |

40 O^ 0-1 |

OO |

R |

40^ |

40 ol ol |

cx| oo^ |

Ox' CX1 |

Cxf 40 |

Ox $ |

of |

of |

of |

oo |

3^ |

Ox' |

o' |

|

V OJ Й |

Ol сю |

о |

m |

о |

Ox сю |

40 |

m |

3 |

40 °\ |

in |

of |

oo |

о |

|||||

|

3 h 2 * a a о В я S з h fl О s |

(Q ck ^' r^ a d 2 >x fl C^ о A ^[ fl >x о Он а к 1—< О |

Ox Ol 1 о 5 00 ci Si Я exp ад H S fl 6 < |

3 Ox Ci fl fl ^ & m t£ a |

oo Ci u ?S m « a § f а к H Рч |

(Q in '—^ 0-1 CO O l ^ s о к m Ph |

ccf fl fl fl 5 1 § 5 и ^ 5 S g oo fl "4 40 fl ^ а Я m 5 s S |

cQ H S, oi § СЧ U m ад Я fl д О fl E^S |

|||||||||||

|

ад fl a S ^ a fl N |

oi oo Ox ^ |

ЧО Ol oo Ox ^ |

Ol U |

Ol oo Ox ^ |

oi oo Ox ^ |

Ol oo Ox ti |

Cxi О |

о fl ад О |

Ox c^ СЧ oo Ox ti |

Ox OO OO in 3 |

Ox 40 o^ О |

О О fl ад О |

s oi oo Ox ^ |

3 oi oo Ox ti |

^ 2 О oo X § Q и ^ |

04 OO Ox ti |

||

|

g - |

oo |

Ox |

Й |

ol |

Ol Ol |

сЧ |

s |

cQ |

40 0-1 |

ol |

oo 0-1 |

Ox 0-1 |

о |

|||||

Окончание табл. 4

|

S < |

o' |

Й |

oo |

Я |

o' |

о' |

о' |

Ох |

о' |

o' |

oo |

2 |

o' |

||

|

Ю |

8 |

40 04 |

o' |

40 |

СЧ |

о' |

40 |

о' |

40 |

о |

oo |

||||

|

< |

Ox |

(Q |

о |

oo ^L |

40 |

о' |

о' |

04 |

o^. |

||||||

|

fo |

or |

o' |

o' |

о |

СЧ |

9 |

о |

о |

о |

o' |

9 |

0-1 |

|||

|

s S |

o' |

0-1 |

о |

4R |

о |

СЧ ^1 |

СЧ ^1 |

of |

o' |

Ox |

|||||

|

6D < |

oo Ox in |

Ox |

40 of ol |

Я oo” |

nf О1 |

сч' |

40 ^1 cQ |

40 СЧ |

О cQ |

40 04 |

о cQ |

40 |

o' |

||

|

ад Ph |

s |

to |

Ox |

04 °\ |

Ox |

о |

Ох ^1 |

Ох |

m |

04 4R |

o^. |

4R |

oo |

o' |

|

|

fl CZ) |

Ox 40^ |

40 |

о |

to |

о |

Ох ^1 |

ОО |

Ох |

4R of |

of |

m |

of |

о |

04' |

|

|

fl U |

о |

OO oir |

04 oo' 40 |

s Os' |

СЧ |

of |

СЧ |

04 |

to |

Ox' 40 |

40 4R oo' 40 |

Ox' 40 |

oo |

40 0-1^ 40' 00 |

|

|

V Й |

co |

to |

40 oir |

^ |

04' |

(Q |

S |

оо^ |

40 |

2 |

4R |

oo |

о |

00 04' |

|

|

3 h 2 * a a о В я S з h fl О s |

В co ГЛ in ^ 0-1 ад I s д >n О СЧ о s- H Рч |

04 1 « S я в to s " я H < |

« Д S in I S s к i=: a |

сч 7 ^ % ^ a m |

S О1 я N m а |

0-1 & s m 5 |

40 § <'1 Я E s я О a |

||||||||

|

ад fl a S ^ a fl N |

04 oo Ox ^ |

40 Ox 40 Я u |

40 04 OO Ox ti |

oo 04 oo Ox ^ |

3 3 |

СЧ ОО Ох ^ |

СЧ ОО Ох ^ |

й К ^ |

О oi ОО Ох ^ |

oo 40 04 oo Ox ^ |

3 04 oo Ox ^ |

Ox 40 04 oo Ox ^ |

40 04 oo Ox ^ |

40 40 04 OO Ox ti |

00 § 40 и |

|

a |

m |

04 |

m |

to |

40 |

СП |

m |

Ох |

о |

5 |

04 |

9 |

to |

свинец и цинк (табл. 4). До середины III в. в составе римских монет еще содержится, в среднем, 61,6 % серебра (табл. 4: 1 – 23 ), однако в выпусках 249–251 гг. Траяна Деция содержание драгоценного металла резко падает до 30–34 %. При последующих императорах доля серебра в антонинианах почти никогда не поднимается выше 50 % (табл. 4: 24 – 35 ). При императоре Галлиене (253–268 гг.) фиксируется следующая ступень в падении количества серебра в составе сплава антонинианов. Теперь уже серебра в монетах в среднем только 28 % при достаточно значительном разбросе от этой величины (табл. 4: 36 – 44 ). Эта тенденция продолжает нарастать, и к началу IV в. при императоре Диоклетиане в Риме в 294/6–305 гг. выпускаются антонинианы, которые содержат всего чуть более 10 % серебра (табл. 4: 45 ).

Даже беглое сравнение состава сплава серебряных вещей из могильника Бельбек I и найденных в Крыму антонинианов середины – начала второй половины III в. обнаруживает их несомненное сходство. Так, материал пряжки (табл. 1: 1 ) и ременной накладки (табл. 1: 2 ) по составу примесей близок сплаву антониниана Требония Галла 251–253 гг., выпущенного в Антиохии (табл. 4: 33 ), или антониниана Траяна Деция выпуска 249–251 гг. (табл. 3: 2 ). Металл перстня (табл. 1: 3 ) почти идентичен сплаву монеты императора Требония Галла 251–253 гг., выпущенной в Риме (табл. 4: 32 ). Сплав пластинчатого перстня (табл. 1: 4 ) походит на сплав антониниана Траяна Деция выпуска 249–251 гг. (табл. 4: 24 ), а еще одного перстня (табл. 1: 5 ) – на сплав монеты Требония Галла, выпущенной в Антиохии в 251–253 гг. (табл. 4: 34 ).

Антонианы, очевидно, были не единственным источником для изготовления предметов из могильника Бельбек I. В сплав добавлялся лом различных изделий, о чем говорит подчас значительная доля свинца и олова в низкопробном серебре перстней (табл. 1: 3, 5 ).

Косвенным доказательством использования римских монет не только из низ-копробно-серебряных, но и из сплавов на медной основе конца III – V в. н. э. в качестве лома для литья варварских украшений можно считать клад римских монет с позднескифского городища Краснозоренского в долине р. Кача. Клад включал 2 тетрассария Херсонеса II в. н. э. и 354 бронзовые монеты чеканки императоров Проба, Лициния I, Констанция II, Грациана, Валентиниана II, Феодосия I, Флаккиллы, Аркадия, Гонория ( Коршенко , 2002. С. 32, 33). Этот клад имеет явно «технологический» характер в силу потертости и изношенности монет.

Недавно два клада латунных римских монет, найденных в 2008 г. у с. Ко-порье в Ленинградской области, также были интерпретированы как запас металла мастеров-литейщиков. Такой вывод был сделан на основе идентичности состава сплава монет и металлических украшений (фибула, браслет и гривна), тоже присутствующих в кладах ( Шаров и др. , 2015. С. 155). В этой же работе приводится высказанное еще в 1904 г. мнение известного исследователя прусских древностей А. Бецценбергера о том, что большинство бронзовых монет в Восточной Пруссии, ввиду отсутствия нормального денежного обращения, шли в переплавку и из них изготавливались различные металлические украшения ( Bezzenberger , 1904).

Выводы

Совместное рассмотрение состава сплава исследуемых вещей из могильника Бельбек I и монет римских императоров позволяет высказать осторожное предположение о том, что эти монеты могли служить материалом для изготовления предметов престижа и украшений начиная со втор. пол. и до конца III в. Антонинианы поступали на территорию Таврики вместе с римскими военными подразделениями, находящимися в Херсонесе и на Боспоре. В варварской среде римские имперские монеты не имели хождения в качестве денежных единиц, шли в переплавку и служили материалом для украшений, наряду с другими низкопробно-серебряными и бронзовыми изделиями в виде металлического лома.

Список литературы Об источниках серебряно-медных сплавов для изготовления украшений и ременной гарнитуры из могильника Бельбек I в Юго-Западном Крыму

- Абрамзон М. Г., Фролова Н. А., Куликов А. В., Смекалова Т. Н., Иванина О. А., 2006. Клады античных монет. Из собрания Керченского государственного историко-культурного заповедника. Киев: Мистецтво. 239 с.

- Анохин В. А., 1977. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н. э. – XII в. н. э.). Киев: Наукова думка. 176 с.

- Антипенко А. В., Колобылина Н. Н., Лобода А. Ю., Терещенко Е. Ю., Мульд С. А., Смекалова Т. Н., Яцишина Е. Б., 2018. Исследование химического состава металлических изделий из могильника Левадки // Кристаллография. Т. 63. № 4. С. 677–682.

- Антипенко А. В., Лобода А. Ю., 2020. Исследование элементного состава металлических украшений из могильника Совхоз-10 // МАИЭТ. Вып. XXV. С. 25–42.

- Археологические труды Н. М. Печёнкина / Ред.: Ю. А. Виноградов, Т. Н. Смекалова. СПб.: Алетейя, 2020. 216 с. (Гераклейский сборник; вып. IV.)

- Гущина И. И., 1974. Население сарматского времени в долине реки Бельбек в Крыму (по материалам могильников) // Археологические исследования на юге Восточной Европы. М.: ГИМ. С. 32–64.

- Дашевская О. Д., 1991. Поздние скифы в Крыму. М.: Наука. 140 с. (САИ; вып. Д1-7.)

- Журавлев Д. В., Фирсов К. Б. 2001. Позднескифский курган Саблы в Центральном Крыму // Поздние скифы Крыма / Ред.: И. И. Гущина, Д. В. Журавлев. М.: Государственный исторический музей. С. 223–229. (Труды ГИМ. Вып. 118.)

- Коршенко А. Н., 2002. Краснозернский клад позднеримских медных монет // Десятая Всероссийская нумизматическая конференция. Псков, 15–20 апреля 2002 г.: тез. докл. и сообщ. / Ред. А. С. Мельникова. М.: ГИМ. С. 32–34.

- Кропотов В. В., Антипенко А. В., 2020. Элементный состав материала фибул из могильника Совхоз 10 (Севастопольский) // XXI Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Объекты искусства в археологическом контексте. Симферополь – Керчь, 18–22 мая 2020 г. / Ред.-сост.: В. Н. Зинько, Е. А. Зинько. Симферополь; Керчь. С. 213–219.

- Лобода А. Ю., Антипенко А. В., 2019. Изучение элементного состава украшений из могильника Черная речка // XX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Основные итоги и перспективы исследований. Керчь, 20–23 мая 2019 г. / Ред.-сост. В. Н. Зинько, Е. А. Зинько. Симферополь; Керчь: Г.И. Кифниди. С. 340–348.

- Малашев В. Ю., 2000. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени // Сарматы и их соседи на Дону / Ред. Ю. К. Гугуев. Ростов-на-Дону: Терра. С. 194–232. (МИАД; вып. 1.)

- Мульд С. А., Антипенко А. В., 2019. Химический состав сплава деталей костюма из позднескифского могильника Левадки в центральном Крыму // Греки и варварский мир Северного Причерноморья: культурные традиции в контактных зонах: материалы V Междунар. науч. конф. «Археологические источники и культурогенез» / Отв. ред. Д. Г. Савинов. СПб.: Скифи-я-принт. С. 42–46.

- Печёнкин Н. М., 1905. Раскопки в окрестностях г. Севастополя // Известия Таврической ученой архивной комиссии. Вып. 38. С. 29–37.

- Смекалова Т. Н., Абрамзон М. Г., Сапрыкина И. А., Антипенко А. В., Лобода А. Ю., Быковская Н. В., Гунчина О. В., 2019. Новые данные о чеканке Рискупорида V и Фарсанза по материалам исследования состава сплава монет из Керченских кладов 1964 г. и 1988 г. // МАИЭТ. Вып. XXIV. С. 387–401.

- Стржелецкий С. Ф., Высотская Т. Н., Рыжова Л. А., Жесткова Г. И., 2003–2004. Население округи Херсонеса в первой половине I тысячелетия нашей эры (по материалам некрополя «Совхоз 10») // SP. № 4. С. 27–277.

- Храпунов И. Н., 2016. Серебряные и бронзовые пряжки из могильника Нейзац // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. – IV в. н. э.). Т. 2. С. 97–121.

- Шаров О. В., Палагута И. В., Хаврин С. В., 2015. Анализ металла кладов римских монет в районе Копорья // АВ. № 21. С. 148–161.

- Antipenko A. V., Smekalova T. N., Loboda A. Yu., 2021. On the Sources of Metals and Alloys for Making Silver Jewelry in Taurica in Roman Times // Nanobiotechnology Reports. Vol. 16. No. 5. P. 581–589.

- Bezzenberger A., 1904. Analysen vorgeschichtlicher Bronzen Ostpreussens. Königsberg.

- Smekalova T. N., 2018. Evolution of composition of monetary alloys of ancient Greek states on the Black Sea shores, basing on the data of x-ray-fluorescent spectroscopy with the example of Bosporos Cimmerian // Crystallography Reports. Vol. 63. No. 6. P. 1043–1050.

- Walker D. R., 1976. The metrology of the Roman Silver Coinage. Part I. From Augustus to Domitian. Oxford. 137 p. (BAR Supplementary Ser.; 5.)

- Walker D. R., 1977. The metrology of the Roman silver coinage. Part II. From Nerva to Commodus. Oxford. 120 p. (BAR Supplementary Ser.; 22.)

- Walker D. R., 1978. The metrology of the Roman Silver Coinage. Part III. From Pertinax to Uranius Antonius. Oxford. 159 p. (BAR Supplementary Ser.; 40.)