Об эффективных решениях при расчете величин индивидуального пожарного риска в общественных зданиях

Автор: Седов Д.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd

Рубрика: Проблемы пожарной безопасности

Статья в выпуске: 1 (56), 2011 года.

Бесплатный доступ

Анализируются мероприятия, направленные на уменьшение расчетной величины индивидуального пожарного риска в общественных зданиях. Автор приходит к выводу, что наиболее эффективными являются решения технического характера, такие как системы водяного автоматического пожаротушения, обеспечение нормируемых пределов огнестойкости конструкций, системы противодымной защиты.

Короткий адрес: https://sciup.org/14335464

IDR: 14335464

Текст научной статьи Об эффективных решениях при расчете величин индивидуального пожарного риска в общественных зданиях

В настоящее время для оценки обеспечения пожарной безопасности общественных зданий нормативно закреплен подход на основе расчета индивидуального пожарного риска и его последующего сравнения с допустимым значением. Для уменьшения пожарной опасности общественных зданий разрабатываются мероприятия, однако не для всех мероприятий отмечается количественное влияние на величину индивидуального пожарного риска. Кроме того, не все из них могут оказаться достаточно эффективными и оказать существенное влияние на величину риска.

Статья нацелена на выявление таких решений, влияние которых на величину индивидуального пожарного риска наиболее ощутимо и которые, кроме того, являются наиболее приемлемыми для общественных зданий.

Для количественного учета влияния противопожарных мероприятий на величину индивидуального пожарного риска необходимо проанализировать методику его расчета, выявить факторы, от которых зависит его величина. Индивидуальный пожарный риск в общественных зданиях определяется по Методике [1], на производственных объектах – по Методике [2]. Основные отличия данных методик связаны не с использованием принципиально разных подходов к определению одной и той же величины, а с особенностями самих объектов, для которых производятся расчеты. То есть принцип расчета индивидуального пожарного риска и в том, и в другом случае один. Однако в Методике [2] концепция определения индивидуального пожарного риска изложена более полно. Поэтому ее формулировки удобнее использовать и для анализа путей снижения риска в общественных зданиях.

В Методике [2] предлагается определять значения индивидуального пожарного риска R в здании по формуле:

I

R = E P i q i , (1)

i = 1

где P i – потенциальный риск в i -ом помещении, в год; q i – вероятность присутствия человека в i -ом помещении; I – количество помещений (участков) в здании.

Вероятность присутствия людей на том или ином участке общественного здания определить не представляется возможным из-за того, что в общественных зданиях посетители в праве сами определять маршрут своего движения и время присутствия. По всей видимости, на этом основании расчет индивидуального пожарного риска согласно Методике [1] производится для всего времени работы объекта в течение года, то есть, по сути, для максимально возможного времени присутствия людей. Однако в этом случае мы получаем один «суммарный участок» присутствия людей (здание в целом) вместо нескольких возможных участков. Это, в свою очередь, приводит к тому, что и потенциальный пожарный риск Р должен определяться для этого «суммарного участка». Чтобы исключить недооценку пожарной опасности, его можно принять равным максимальному из возможных значений потенциального пожарного риска в здании. Тогда формула (1) примет вид:

R = qP , (2)

где q – максимально возможная вероятность присутствия людей в здании; Р – максимальное значение потенциального пожарного риска в здании, в год.

Потенциальный пожарный риск в здании учитывает опасность возможных сценариев развития пожароопасной ситуации [2]:

J

P = Z Q j Q пор , (3)

j = 1

где Q j - вероятность реализации j -го сценария пожара, в год; Q пор , -условная вероятность поражения человека при пожаре на i -м участке; J -количество сценариев пожара.

Из-за практической невозможности на сегодня определять вероятность реализации того или иного сценария пожара в общественном здании Методикой [1] предписывается рассматривать один наиболее опасный вариант пожара, вероятность которого Q п определяется по статистическим данным (см. например, данные [1]). В результате формула (3) принимает вид:

p = Q n Q nop , (4)

где Q п - вероятность возникновения пожара в здании в течение года; Q пор -условная вероятность поражения человека при пожаре в здании.

С учетом формулы (4) выражение (2) принимает вид:

R = qQ п Q nop . (5)

То есть на величину индивидуального пожарного риска в общественном здании оказывают влияние три фактора: 1) вероятность q присутствия человека на объекте; 2) вероятность Q п возникновения пожара в здании; 3) условная вероятность Q пор поражения человека при пожаре. Указанные факторы определяют три направления мероприятий по снижению величины индивидуального пожарного риска.

Первое направление (уменьшение вероятности q присутствия людей на объекте) хотя и может уменьшить величину риска, но для общественных зданий не является экономически обоснованным. Ограничивать вероятность присутствия людей, тем самым, ограничивать время их нахождения в общественных зданиях, невыгодно, потому что в основном такие объекты (особенно торговые и зрелищные) нацелены на как можно более длительное и массовое присутствие в них потенциальных покупателей и зрителей.

Второе направление (уменьшение вероятности Q п возникновения пожара), по нашему мнению, также не может считаться приоритетным для общественных зданий. Действительно, минимизация вероятности пожара, то есть предотвращение достигается, во-первых, мероприятиями режимного характера, во-вторых, мероприятиями, связанными с повышением безопасности электроустановок, в-третьих, мероприятиями, связанными с уменьшением количества горючих материалов в здании.

Мероприятия режимного характера в общественных зданиях вряд ли можно считать эффективным инструментом. Они связаны с наложением на покупателей, зрителей и посетителей дополнительных обязательств (своего рода, моральной нагрузки), которые вряд ли будут восприниматься и соблюдаться ими с должным энтузиазмом, не смотря на то, что соблюдение требований пожарной безопасности является их обязанностью (согласно ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ). Действительно, покупатели в торговых комплексах, зрители в цирках и кинотеатрах, посетители в больницах заинтересованы в достижении своих личных целей (покупка товаров, просмотр зрелищ, развлечения, уход за больными) и, как правило, не задумываются об обеспечении пожарной безопасности здания. Персонал объекта тоже не всегда в достаточной степени может обеспечить контроль над соблюдением мер пожарной безопасности.

Устройство электроустановок, которое жестко регламентировано специальными правилами не является рычагом управления индивидуальным пожарным риском. Речь может идти лишь об устранении причин, которые приводят к увеличению риска из-за неисправности электроустановок.

Что касается уменьшения количества горючих материалов в общественных зданиях, то оно идет в разрез с желанием людей находиться в комфортных условиях. Последние сегодня практически немыслимы без применения горючих материалов. Поэтому уменьшать их количество значит либо удорожать отделку, применяя современные негорючие материалы и предметы внутреннего устройства, либо снижать комфортность. Следовательно, данное не является в полной мере оправданным, так как связано либо с экономическими затратами, либо со снижением привлекательности для посетителей, что тоже не выгодно. Эффективным является удаление горючих материалов из помещений, находящихся вблизи от эвакуационных выходов, чтобы при пожаре эвакуационные выходы не могли оказаться блокированными в короткие сроки.

Таким образом, предотвращение пожара в общественных зданиях, так или иначе, связано с ухудшением условий жизнедеятельности людей, а потому не будет ими поддерживаться в полной мере, что в целом, снижает эффективность данного инструмента управления риском.

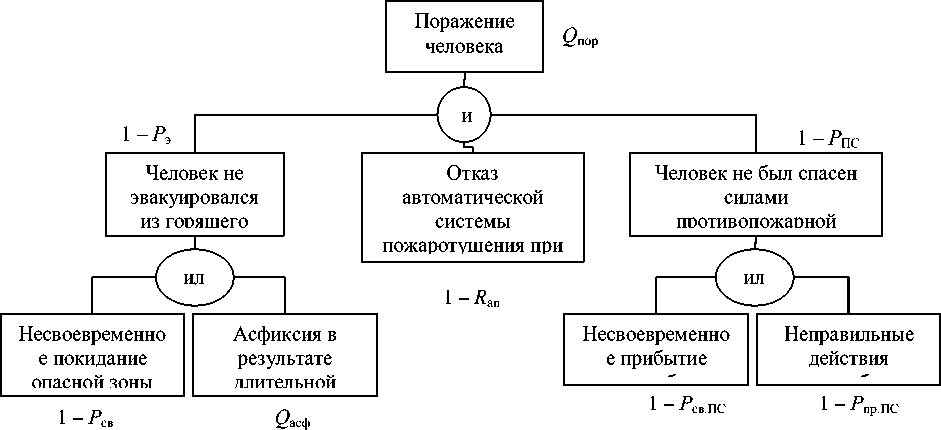

Третьему направлению (уменьшению условной вероятности Q пор поражения человека при пожаре) посвящено основное количество нормативных требований. Основные мероприятия, позволяющие минимизировать условную вероятность поражения человека, можно определить с помощью структурной схемы (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема возникновения «поражения человека при пожаре»

Как видно из схемы, поражение человека при пожаре произойдет, если одновременно возникнут три события: 1) человек не сможет эвакуироваться из горящего здания, 2) не сработает автоматическая система пожаротушения, 3) человека не спасет противопожарная служба.

Человек не сможет эвакуироваться (условная вероятность этого события при пожаре равна 1 - Р э ), если произойдет хотя бы одно из двух событий: он не успеет своевременно покинуть опасную зону (1 - Р св);

произойдет асфиксия в результате длительной давки во время эвакуации (если время существования скопления больше 6 мин, то Q ас ф = 1, в противном случае Q ас ф = 0 [1]). Отказ автоматической системы пожаротушения связан, в основном, с ее надежностью (вероятность отказа равна 1 – R ап ). Что касается неспасения человека силами противопожарной службы (1 - Р П с ), то это событие произойдет, если она несвоевременно2 прибудет к месту пожара или будет действовать неправильно.

Согласно приведенной структурной схеме условную вероятность поражения человека при пожаре можно определить по формуле: С пор = ( 1 - Р э Х1 - R ап )( 1 - Р пс ) (5)

где Р э - вероятность эвакуации людей; R ап - вероятность срабатывания автоматической системы пожаротушения; Р ПС - вероятность спасения людей силами противопожарной службы.

Противопожарную службу нельзя считать эффективным инструментом обеспечения безопасности человека при пожаре. Она не в состоянии гарантировать спасение людей, потому что вынуждена значительное время тратить на прибытие, боевое развертывание, разведку и другие операции. К тому же из статьи 5 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [3] следует, что каждое здание в обязательном порядке должно быть оборудовано такой системой обеспечения пожарной безопасности, которая исключает превышение допустимого пожарного риска. То есть пожарная безопасность людей в здании должна быть обеспечена без учета работы противопожарной службы. Поэтому в формуле (5) величину Р ПС можно принимать равной нулю.

Снижению вероятности Рэ эвакуации людей способствуют мероприятия, систематизированные в Методике [1]: 1) применение дополнительных объемно-планиро-вочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара; 2) устройство дополнительных эвакуационных путей, отвечающих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) ограничение количества людей в здании до значений, обеспечивающих безопасность их эвакуации из здания; 4) устройство систем оповещения и управления эвакуацией людей повышенного типа; 5) применение систем противодымной защиты от воздействия опасных факторов пожара. Механизм влияния на вероятность эвакуации первого, второго и третьего из перечисленных мероприятий в математической форме представлен в [1]. Влияние надежности систем противопожарной защиты, направленных на обеспечение безопасной эвакуации, на вероятность эвакуации, показано в [4].

Одним из наиболее эффективных (для общественных зданий) среди перечисленных решений можно считать применение дополнительных объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара. Степень влияния данного мероприятия на величину пожарного риска определяется его влиянием на динамику распространения пожара и, соответственно, на значение времени блокирования эвакуационных путей и выходов опасными факторами пожара. Достаточно эффективным решением является устройство противопожарных дверей в пожароопасных помещениях (даже с минимальным пределом огнестойкости в 15 мин), а также дымогазонепроницаемых дверей. Данные решения позволяют в течение определенного времени не допустить распространения опасных факторов пожара по зданию и блокирования эвакуационных путей и выходов.

В качестве другого эффективного решения можно выделить устройство систем противодымной защиты. Данные системы направлены на то, чтобы оградить людей от воздействия большинства опасных факторов пожара (кроме теплового потока, пламени и искр). Они также позволяют уменьшать условную вероятность поражения человека за счет увеличения времени блокирования эвакуационных путей и выходов.

Менее эффективным решением является устройство систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей повышенного типа. Хотя данное решение может значительно уменьшить время начала эвакуации людей, его эффективность, тем не менее, зависит от активности покупателей, зрителей, посетителей, находящихся в общественном здании, которые физически или морально могут оказаться не готовыми бороться за свою жизнь. Эффективность остальных перечисленных мероприятий также в значительной степени зависит либо от эффективности действий самих людей, либо связаны с экономическими потерями из-за уменьшения количества посетителей. Это в целом снижает их ценность.

Весьма эффективным решением являются системы автоматического пожаротушения (для общественных зданий приемлемым является водяное пожаротушение или тушение тонкораспыленной водой). Стационарные автоматические системы пожаротушения способны своевременно реагировать на возникновение загорания, ликвидировать его на ранней стадии, что является залогом минимизации ущерба от пожара. Кроме того, применение таких систем снимает часть ответственности с противопожарной службы, в отношении которой в последнее время все чаще инициируются судебные разбирательства по вопросам правильности действий при тушении пожара. Применение указанных систем не допустит возникновения ущерба от неправильного тушения. Если система пожаротушения спроектирована верно, то есть гарантированно ликвидирует возникший пожар, то ее применение влияет на величину условной вероятности поражения человека достаточно явно: наблюдается прямая пропорциональность, – а значит, прямая пропорциональность будет наблюдаться между надежностью системы и величиной индивидуального пожарного риска.

Таким образом, наиболее эффективными мероприятиями по управлению величиной индивидуального пожарного риска в общественных зданиях можно считать, прежде всего, технические решения, которыми непосредственно оборудовано здание: 1) системы водяного автоматического пожаротушения, 2) обеспечение нормируемых пределов огнестойкости и пониженной пожарной опасности облицовочных материалов помещения вероятного очага пожара, например, устройство противопожарных дверей, 3) системы противодымной защиты. Отметим, что на указанных решениях базируется противопожарная защита общественных зданий в экономически развитых странах, и их применение связано со значительными финансовыми затратами, что в большинстве случаев оказывается неприемлемым для Российских организаций. Оптимальным вариантом можно считать устройство дымонепроницаемых дверей, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей повышенного типа, удаление горючих материалов в помещениях, расположенных рядом с эвакуационными выходами, устройство дополнительных эвакуационных выходов. Менее оправданными являются мероприятия по уменьшению количества людей, времени их присутствия, снижение количества горючих материалов, а также мероприятия режимного характера.

Список литературы Об эффективных решениях при расчете величин индивидуального пожарного риска в общественных зданиях

- Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности. -Утв. приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382.

- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. -Утв. приказом МЧС России от 10.07.2009 № 404.

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Заголовок: ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. -Принят Государственной Думой 4.07.2008; Одобрен Советом Федерации 11.07.2008.

- Седов Д.В. Уточнение методики расчета индивидуального пожарного риска/Д.В. Седов//Пожарная безопасность. -2010. -№2. -С. 116-122.