Об оценке свойств комбинированного двухслойного рентгеновского детектора

Автор: Портной Александр Юрьевич, Павлинский Г.В., Горбунов М.С.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Исследования, приборы, методики

Статья в выпуске: 1 т.20, 2010 года.

Бесплатный доступ

Предложена математическая модель двухслойного Si-Ge энергодисперсионного детектора рентгеновского излучения, основанная на анализе процессов переноса фотонов и электронов высокой энергии в веществе детектора и позволяющая оценивать параметры функции отклика детектора. Методом Монте-Карло рассчитаны вероятности регистрации фотонов в различных частях функции отклика детектора. Показано, что при использовании схемы антисовпадений либо схемы суммирования амплитуд импульсов таких детекторов и использовании в качестве первого слоя Si-детектора, а второго слоя Ge-детектора возможно получение детектора с улучшенными свойствами - с подавлением пика фотопотерь Ge-детектора и эффективностью регистрации при высокой энергии излучения, близкой к эффективности Ge-детектора.

Рентгеновский детектор, функция отклика, соотношение сигнал/фон, подавление фона

Короткий адрес: https://sciup.org/14264639

IDR: 14264639 | УДК: 543.427

Текст научной статьи Об оценке свойств комбинированного двухслойного рентгеновского детектора

Для большого класса работ, связанного с проектированием аппаратуры, использующей рентгеновское излучение, необходимо иметь предварительную информацию о регистрируемом сигнале, формирующем как полезный сигнал, так и сопутствующий ему фон. Важным параметром детектора является функция отклика детектора, представляющая собой распределение вероятностей регистрации фотона с энергией E 0 как фотона с энергией E .

Данная работа направлена на моделирование характеристик двухслойного детектора, обусловленных процессами переноса излучения и электронов в детекторе. Расчет энергетических спектров, возникающих при переносе излучения, обычно выполняется с использованием транспортных уравнений или методом Монте-Карло. Моделирование спектров излучения образца методом Монте-Карло, обусловленных многократными радиационными взаимодействиями, рассмотрено, например, в работах [1–4]. Решение подобных задач с помощью транспортного уравнения рассмотрено в работах [5–6]. Однако использование транспортных уравнений при исследовании параметров детекторов затруднено вследствие сложной формы детекторов и ограниченного их объема.

Исследованию функции отклика детектора посвящен ряд работ, например [7–15]. Однако в них не уделяют должного внимания возможности регистрации фотона в низкоэнергетической области после его комптоновского рассеяния в детекторе. В работе [7] упоминается об этой существенной составляющей функции отклика детектора ("горб потерь", либо "антикомптоновский пик"). Жуковский и др. [8] приводят формулу для расчета интенсивности указанной составляющей функции отклика детектора, однако обращено внимание на то, что формула не везде корректна. В работах [9– 12] рассматривается функция отклика в районе достаточно низких (до 20 кэВ) энергий регистрируемых фотонов, где "горб потерь" смещен в низкоэнергетическую область и не является существенным. В работах [16, 17] рассматривается формирование сигнала и фона, однако отсутствует математическое описание процессов, формирующих функцию отклика детектора. Расчету функции отклика детектора с учетом "горба потерь", являющимся важной составляющей функции отклика детектора при высоких энергиях регистрируемых фотонов, методом Монте-Карло посвящены наши работы [13, 14], в которых также показана возможность расчета аналитического сигнала и фона в EDXRF путем рассмотрения процессов переноса энергии в образце и детекторе.

Для Si-детектора в областях энергий выше 30 кэВ существенной становится вероятность регистрации в "горбе потерь", что приводит к существенному увеличению фона в области малых энергий [14, 15].

Для подавления "горба потерь" в гамма-области излучения применялись схемы [18, 19], в которых использовались сегментированные либо двухслойные Ge-детекторы и электронные схемы, работающие либо в режиме с режекцией одновременно пришедших импульсов, либо в режиме суммирования амплитуд одновременно пришедших импульсов.

Существенным недостатком Ge-детектора является высокая вероятность регистрации в пиках

K-фотопотерь в областях энергий выше K-края поглощения вследствие большого выхода флуоресценции Ge. Этот процесс приводит к увеличению фона в областях, отличающихся от энергии регистрируемых интенсивных линий на энергию Ka и Kb флуоресцентных фотонов Ge [15].

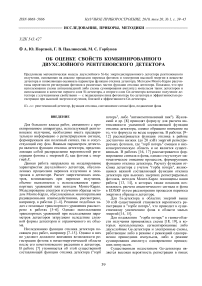

В рассматриваемом в данной работе детекторе для регистрации излучения использованы Si- и Ge-детекторы рентгеновского излучения, расположенные непосредственно друг за другом, а также электронная схема, аналогичная по свойствам использованным в работах [18, 19]. Ближним к источнику ионизирующего излучения является тонкий (порядка 0.5 мм) Si-детектор, который выполняет роль основного детектора падающего излучения при энергиях излучения до 10 кэВ, и роль детектора фотонов K-фотопотерь Ge-детектора при более высоких энергиях (рис. 1).

Цель данной работы — расчет параметров функции отклика подобного комбинированного детектора.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

В детекторе при регистрации фотона в рентгеновской области излучения происходят процессы фотопоглощения, когерентного и комптоновского рассеяния. В результате набора подобных взаимодействий фотон, попавший в детектор с энергией Edet, может быть полностью поглощен, преобразовавшись в поток электронов, которые в дальнейшем дадут импульс тока с зарядом Qdet = С∙Edet (С — коэффициент пропорциональности) и будут зарегистрированы аппаратурой как импульс, соответствующий Edet. В то же время фотон может быть рассеян веществом детектора и покинуть его с энергией Edet_out. Тогда оставшиеся в детекторе свободные электроны будут зарегистрированы как фотон с энергией Edet = Edet - Edet_out . В этом случае при регистрации образуется пик потерь в результате фотопоглощения с последующей флуоресценцией и "горб потерь" в результате комптоновского рассеяния.

Для численной оценки результатов многократных взаимодействий излучения с веществом детектора был применен метод Монте-Карло, который позволяет учесть геометрические особенности детектора и возможность многократных взаимодействий. При большом количестве испытаний (106) точность этого метода становится вполне приемлемой для целей оценки свойств детекторов. Вероятности взаимодействия фотона с веществом детектора [15] описывались по данным публикаций: фотопоглощения — согласно работе [20], когерентного и комптоновского рассеяния — согласно [21, 22]. Выход флуоресценции взят согласно [23].

При каждом событии, при котором появляется электрон с высокой энергией (фотопоглощение, безрадиационный (Оже) переход, комптоновское рассеяние), просчитывается вероятность выхода электрона за пределы чувствительной области детектора [15]. При этом используется приближение Томсона—Уидингтона [24] и поправка на анизотропность электронов [9].

Количество анализируемых событий равно 106 для каждой из энергий влетающего фотона в диапазоне энергий 1–100 кэВ с шагом 0.1 кэВ. Полученный результат корректируется на поглощение попадающего в детектор излучения во входном бериллиевом окне детектора.

Рис. 1. Структурная схема комбинированного двухслойного рентгеновского детектора.

ПУ — раздельные для Si- и Ge-детектора предусилители; ЭС — электронная схема, обеспечивающая режим суммирования амплитуд одновременно пришедших импульсов или режим режекции таких импульсов

K det ( E 0 , E )

K det ( E 0 , E )

K det ( E 0 , E )

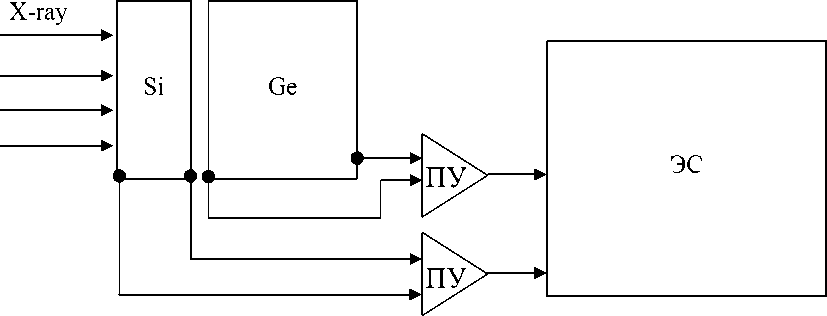

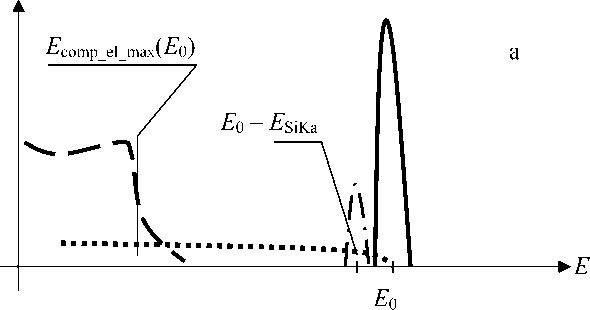

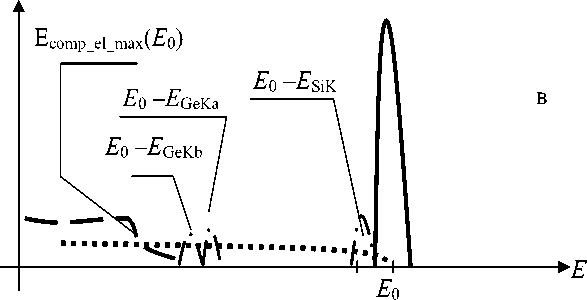

Рис. 2. Структура функции отклика детектора в рентгеновской области энергий фотонов.

а — Si-детектор; б — Ge-детектор; в — комбинированный Si-Ge-детектор. Непрерывная линия — регистрация в пике полного поглощения; штрихпунктирная — в пиках потерь; пунктирная — в "горбе потерь"; точечная — в "хвосте", обусловленном выходом электронов

Так как результатам моделирования по методу Монте-Карло всегда присуща статистическая погрешность, то вводится сглаживание полученных результатов. При этом учитывается как энергетическое разрешение конкретного детектора, так и уширение аналитических линий с ростом энергии фотона. Сглаживание ведется с окном, соответствующим энергетическому разрешению детектора, наблюдаемому экспериментально на линиях флуоресценции.

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИИ ОТКЛИКА ДЕТЕКТОРА В РЕНТГЕНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА

На рис. 2, а, показана структура функции отклика Si-детектора Kdet(E0, E), которая представляет собой распределение вероятности регистрации попавшего в детектор фотона с энергией E0 как фотона с энергией E. В случае полного поглощения энергии фотона в детекторе он будет зареги- стрирован в пике полного поглощения с энергией E0; в случае фотопоглощения c последующим выходом флуоресцентного фотона Si — в "пике K-фотопотерь" с энергией E0 – EKa; в случае выхода электрона высокой энергии из чувствительной области детектора — в "хвосте" с энергией от 0 до E0; в случае комптоновского рассеяния с выходом рассеянного фотона из детектора — в "горбе потерь" с энергией от 0 до максимальной энергии электронов отдачи Ecomp_el_max(E0).

Структура функции отклика Ge-детектора (рис. 2, б) несколько отличается от функции отклика Si-детектора:

– в области энергий фотонов ниже K-края поглощения Ge примерно до 5 кэВ существенным является L-пик фотопотерь, содержащий компоненты, соответствующие L-излучению Ge;

– в области энергий фотонов выше K-края поглощения Ge очень большая вероятность выхода флуоресцентного фотона Ge из детектора вследствие большего, чем у Si, выхода флуоресценции. Это обусловливает очень большую вероятность (порядка 20 %) регистрации фотона в пике K-фотопотерь. При увеличении энергии фотона вероятность регистрации в пике K-фотопотерь монотонно убывает, однако до энергий порядка 50– 60 кэВ составляет не менее 1 %. Следствием этого в спектрах EDXRF будут линии, отличающиеся от ярких линий спектра на энергию Ka и Kb флуоресцентных квантов Ge.

Структура функции отклика, рассматриваемого в данной работе комбинированного детектора, приведена на рис. 2, в. Отличием является наличие пиков K-фотопотерь как Si, так и Ge (вероятность регистрации в L-пике фотопотерь является ничтожной). При этом интенсивность Ge-пика фотопотерь в комбинированном детекторе существенно ниже, чем для чисто Ge-детектора. Это связано с тем, что флуоресцентные фотоны Ge, выход которых через входную плоскость детектора сопровождается появлением пика фотопотерь, эффективно поглощается чувствительным слоем Si-детектора.

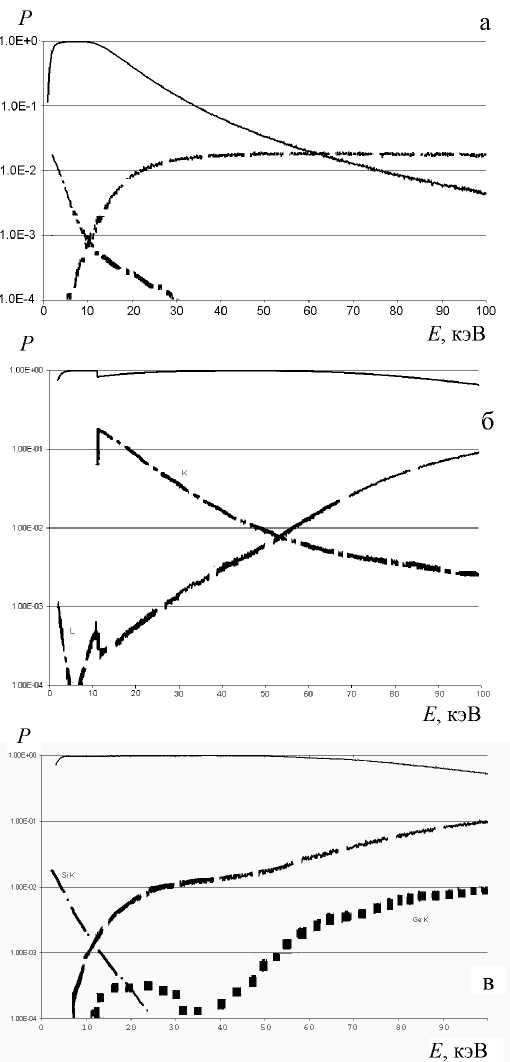

Результаты расчета вероятностей регистрации фотона в разных частях функции отклика детектора показаны на рис. 3 а, б, для Si- и Ge-детекторов с толщинами, используемыми в комбинированном детекторе, и на рис. 3, в, — для рассматриваемого комбинированного детектора.

В работе [15] показано, что изменение толщины детектора в основном влияет на вероятность регистрации фотона в пике полного поглощения p eff и в "горбе потерь", обусловленном выходом комптоновски рассеянного фотона p comp . Вероятности регистрации в пике K-фотопотерь p ph и "хвосте", обусловленном выходом электронов p el , практически не зависят от толщины при размерах, характерных для полупроводниковых детекторов.

Рис. 3. Зависимости от энергии фотонов вероятностей событий в детекторах.

а — детектор Si толщиной 0.6 мм; б — детектор Ge толщиной 5 мм; в — комбинированный детектор с толщиной Si-детектора 0.6 мм и Ge-детектора 5 мм.

Вероятности: непрерывная линия — p eff полного поглощения энергии фотона в детекторе; пунктирная линия — p comp регистрации фотона в "горбе потерь"; штрихпунктирная линия (а, б) — p ph регистрации фотона в пиках K-фотопотерь и L-фотопотерь для Ge-детектора; на (в) штрихпунк-тирная линия — p ph регистрации фотона в пиках K-фотопотерь Si, а точечная линия — K-фотопотерь Ge

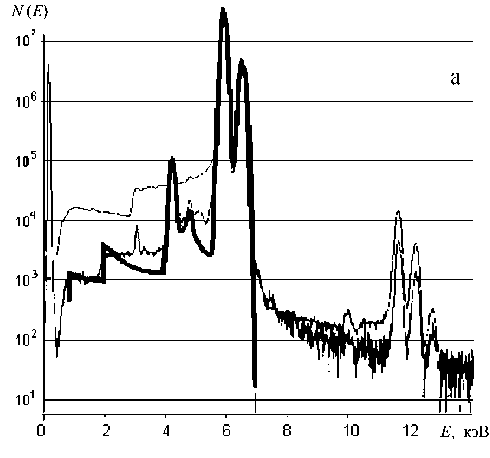

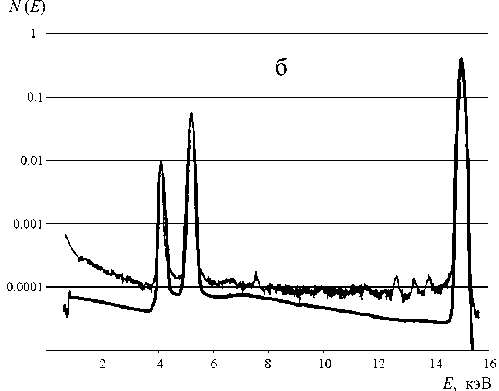

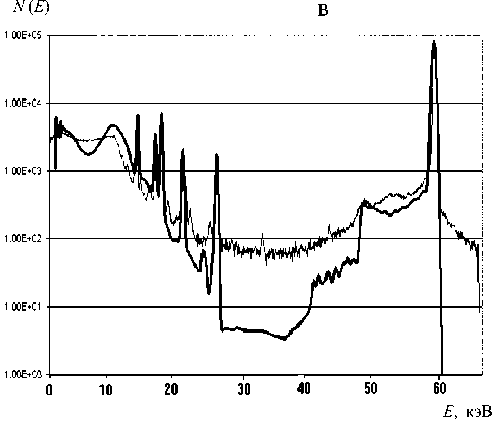

Рис. 4. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных.

а — расчеты настоящей работы (толстая линия) и экспериментальные данные, приведенные в работе [10] для двух Si-детекторов (тонкая линия). Источник излучения — 55Fe.

б — расчеты настоящей работы (толстая линия) и экспериментальные данные, полученные в работе [11] (тонкая линия) для Ge-детектора. Источник излучения с энергией 15 кэВ.

в — амплитудный спектр, полученный при облучении Si-детектора излучением источника 241Am. Толстая линия – расчет, тонкая — эксперимент работы [13]

Сопоставление наших расчетных и экспериментальных данных работ [10], [11] по соотношению пика полного поглощения и пика фотопотерь приведено на рис. 4, а, и 4, б, соответственно. Наблюдается удовлетворительное согласие, что позволяет считать предложенную модель регистрации рентгеновских фотонов детектором соответствующей современным экспериментальным данным для высококачественных Si- и Ge-детекторов в области энергий до 20 кэВ. Для проверки результатов расчета в области энергий излучения, где регистрация в "горбе потерь" становится существенной, проведено сопоставление рассчитанных данных с результатом измерения [13] спектра источника 241Am (рис. 4, в). Результаты расчета хорошо (±30 %) согласуются с экспериментальными данными для областей энергий 1–25 кэВ (область регистрации в "горбе потерь") и 40– 60 кэВ (область регистрации рассеянного излучения) при использовании источника излучения 241Am, что говорит об удовлетворительной адекватности предложенной модели.

В рассматриваемом комбинированном полупроводниковом детекторе регистрация фотона низкой энергии (до 8–20 кэВ в зависимости от толщины используемого Si-детектора) осуществляется Si-детектором, имеющим низкую вероятность регистрации фотона в пике фотопотерь. При большей энергии фотона (диапазон энергий 8–40 кэВ) регистрация фотона происходит как в Si-, так и в Ge-детекторе. При этом существует практически 100 %-ная вероятность того, что флуоресцентный фотон Ge-детектора, выходящий через входную плоскость детектора (случай, когда для одиночного Ge-детектора фотон будет зарегистрирован в пике фотопотерь), будет зарегистрирован Si-детектором. Эти два события (регистрация Ge-детектором фотона в пике фотопотерь и регистрация флуоресцентного фотона Ge кремниевым детектором) будут зарегистрированы как практически одновременные события, что предполагает два варианта работы электронной схемы, аналогичной приведенным в работах [18, 19]:

– с суммированием амплитуд импульсов, что должно позволить получить полную энергию попавшего в комбинированный полупроводниковый детектор фотона;

– с запрещением работы схемы регистрации (схема антисовпадений).

Для комбинированного полупроводникового детектора рентгеновского излучения видны следующие преимущества (рис. 3, в):

– вероятность регистрации в пике полного поглощения при высоких энергиях излучения близка к таковой для Ge детектора;

– отсутствие провала эффективности при переходе через K-край поглощения Ge, поскольку, во-первых, провал эффективности обусловлен регистрацией фотона Ge-детектором в пике K-фотопотерь, во вторых — регистрация большей части излучения для данной области излучения происходит в Si-детекторе;

– меньшая интенсивность регистрации в "горбе потерь", чем для толстого Si-детектора [15]. Это объясняется тем, что при высоких энергиях излучения регистрация фотонов происходит в основном в Ge-детекторе;

– несмотря на то что интенсивность пика фотопотерь Si в комбинированном детекторе несильно отличается от таковой для Si-детектора, она все равно ниже, чем интенсивность пика фотопотерь Ge для Ge-детектора; интенсивность пиков K-фотопотерь Ge для комбинированного детектора на несколько порядков ниже, чем для Ge-детектора;

– при энергиях излучения, больших 40 кэВ, большая часть рентгеновских фотонов будет регистрироваться в Ge-детекторе, что обусловливает высокую вероятность регистрации в пике полного поглощения, характерную для Ge-детектора в этой области.

Оценка толщины Si-детектора, устанавливаемого перед Ge, может быть выполнена следующим образом:

– во-первых, эффективность Si-детектора на линиях флуоресценции Ge должна быть близка к единице, что обусловливает толщину Si-детектора не менее 0.2 мм;

– во-вторых, должен быть обеспечен спад эффективности Si-детектора в области энергий более 20 кэВ, в которой становится значимой регистрация излучения в "горбе потерь" вследствие комптоновского рассеяния. Это требование обусловливает максимальную толщину Si-детектора 1 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложена математическая модель двухслойного комбинированного детектора рентгеновского излучения, состоящего из ближнего к источнику излучения Si-детектора и дальнего Ge-детектора, определяющая его предельные характеристики, связанные с поглощением фотонов веществом детектора. Методом Монте-Карло проведено моделирование функции отклика такого детектора. Показано, что результатом такой схемы построения детектора является уменьшение вероятности регистрации фотона в пике фотопотерь Ge при сохранении высокой вероятности регистрации в пике полного поглощения, характерной для Ge-детектора в области высоких энергий излучения.