Об одном аспекте формирования заработной платы в макроэкономической системе

Автор: Трояновский В.М.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Информатика и управление

Статья в выпуске: 3 (55) т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Обсуждается возможность организовать оплату труда сразу для всех работников по какому-либо принципу справедливости. Приводятся аргументы, свидетельствующие о том, что организовать такую оплату в общем случае в принципе невозможно. Указан один из возможных образов действий с учетом полученного результата.

Справедливая оплата труда, неопределенность, многокритериальность, многофакторность проблемы

Короткий адрес: https://sciup.org/142236480

IDR: 142236480 | УДК: 519.86

Текст научной статьи Об одном аспекте формирования заработной платы в макроэкономической системе

Данная публикация посвящена обсуждению одной из многочисленных проблем, связанных с оплатой труда, а. именно проблеме справедливости при оплате. Различные аспекты справедливой оплаты труда рассматриваются в многочисленных публикациях. В них отражены как юридические подходы к данному вопросу, так и экономические. В качестве типичных гуманитарно-правовых примеров рассмотрения вопроса, можно назвать [1-3], а. в качестве примеров экономического подхода, можно назвать работы [4, 5]. Конечно, список публикаций по данной тематике может быть продолжен.

Представляется целесообразным изложение приводимого ниже материала, начать с краткого сообщения о частном результате, содержащемся в [6]. Это позволит достаточно просто и наглядно объяснить суть утверждения для общего случая, рассматриваемого в данной публикации.

2. Изложение частного результата

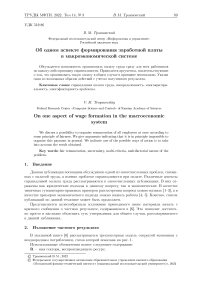

В указанной книге [6] рассматривается трехсекторная модель открытой экономики с неоднородным потреблением, схема, которой показана, на. рис. 1.

Использованные обозначения имеют следующее содержание:

R — имя сектора, воспроизводящего ресурс;

Ү — имя сектора, воспроизводящего личное потребление;

X — имя сектора, воспроизводящего общесистемное потребление;

-

L — общая численность занятых;

R r — объем ресурса, возвращающегося в воспроизводство;

R y — объем ресурса, направляемого на производство личного потребления;

R x — объем ресурса, направляемого на производство общесистемного потребления;

R z — объем ресурса, направляемого в резерв для дальнейшего расширения производства;

Rд — объем ресурса, направляемого на экспорт;

Ту — объем выпуска личного потребления, производимого внутри системы;

Уд — объем личного потребления, поступающего в систему в виде импорта;

X — объем выпуска общесистемного потребления;

Хд — общий объем накопленного общесистемного потребления;

lR — чпслешюс'ть занятых в R-секторе:

Іү — численноеть занятых в У-секторе:

Іх — чнслешюс'ть Зсгііятых в Х-секторе:

lg — численность занятых в экспортно-импортных операциях;

Ус — величина удельного (среднедушевого) личного потребления занятых внутри системы;

Уд — величина удельного личного потребления занятых в экспортно-импортных операциях;

Усм ~ максимальная величина удельного личного потребления занятых внутри системы;

У дм ~ максимальная величина удельного потребления занятых в экспортно-импортных операциях;

Уо — удельное потребление в отсутствие экспортно-импортных операций (т.е. при R = Уд = 1д = 0);

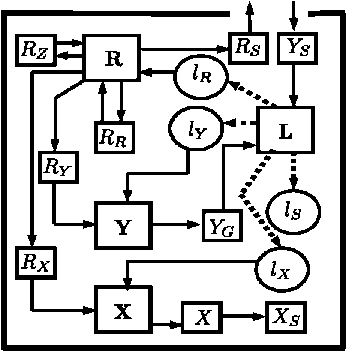

Шу — величина заработной платы занятых внутри системы;

Шд — величина заработной платы занятых в экспортно-импортных операциях;

7г — отношение зарплаты Шд к зарплате шу тгу — соотношение зарплат, отвечающее максимуму потребления у занятых внутри системы;

7д — соотношение зарплат, отвечающее максимуму потребления у занятых экспортом-импортом.

Рис. 1. Схема, трехсекторпой модели с неоднородным потреблением открытой экономической системы

Потребление в рассматриваемой модели разделено на два типа. Личное потребление — это тот продукт, который не возвращается в производство, он уходит к людям.

Общесистемное потребление — это тот продукт, который не возвращается в производство, не уходит к людям, а используется системой целиком. В первую очередь таким потреблением являются наука и оборона со всем, что с ними связано. По характеру, присущему общесистемному потреблению, оказалось удобным считать, что оно накапливается.

Функционирование экономической системы рассматривается в стационарном режиме, расширение производств осуществляется за счет использования накопленного резерва Rz- В рамках модели, используемой в [6], подробно описаны и проанализированы ряд существенных вопросов функционирования экономической системы. Там же описаны условия функционирования экономической макросистемы, даны необходимые обоснования и доказательства приводимых утверждений. Одним из таких утверждений было утверждение, иллюстрацией к которому является рис. 2.

Рис. 2. Соотношение значений удельных потреблений внутри экономической системы (yG) и в сфере экспортно-импортных операций (ys)

На этом рисунке показаны зависимости удельных потреблений занятых внутри экономической системы и в экспортно-импортных операция от соотношения зарплат т = шд(шц. В результате проведенного анализа был обоснован показанный на рисунке характер указанных зависимостей. В рамках используемой модели и рассмотренных условий этот результат означает, что занятые внутри экономической системы имеют меньшее удельное потребление (в том числе и максимальное), чем занятые в экспортно-импортных операциях. Более того, такое неравенство усугубляется тем, что максимумы удельных потреблений достигаются при разных соотношениях зарплат, и эти соотношения тоже не в пользу работающих внутри системы ( T q < Тд ).

С одной стороны, такое неравенство обусловлено технологическими возможностями системы, т.е. являются в достаточной мере объективными. С другой стороны, возникает вопрос о справедливости распределения потребления. Ведь каждая из сторон стремится максимизировать свое потребление. Это создает почву для конфликта между занятыми в разных сферах деятельности. Наконец, как это видно на этом рисунке, можно говорить не только о справедливом распределении потребления, но и о рациональном распределении. Под таковым целесообразно понимать, по крайней мере в рассматриваемой ситуации, такое распределение, которое максимизирует минимальное значение удельного потребления.

Описанная модельная ситуация и результат ее анализа порождает естественный вопрос: что получается в общем случае? При складывающемся распределении труда в результате коллективных усилий возникают какие-то объемы товаров личного потребления, которые делятся между всеми занятыми в производстве в соответствии с их зарплатами. Насколько справедливо, в каком-либо смысле, объемы реального потребления каждого соответствуют его труду? Возможно ли в реальной макроэкономической системе организовать сразу для всех в каком-то смысле справедливую оплату? Данная публикация, как было написано выше, посвящена обсуждению этого вопроса.

3. Анализ ситуации для всей макроэкономической системы

По-видимому, самой простой будет ситуация, когда экономическая категория «справедливо-несправедливо» базируется на сравнении каждым работником его тройки величин «работа-заработок-цены» с аналогичной тройкой величин любого другого работника. Хотя все три величины являются количественными, такое сравнение является качественным, неформальным по своей сути. Это связано, в частности, с тем, какие принципы сравнения используются каждым индивидуумом. С другой стороны, оно — гипотетическое, теоретическое по своей сути сравнение. Наконец, нельзя исключать человеческий фактор даже при использовании формальных методов. Таким образом, сложности в формировании справедливой оплаты возникают уже на первом шаге.

Формализацию описания функционирования макроэкономической системы удобно начать с введения характеристик людей и работ. Пусть каждого работника, скажем 7-го, будет характеризовать его вектор Т/, а всех работников будет характеризовать матрица Т, строки которой — векторы Т/. Каждая работа, скажем 7-я, описывается какими-то характеристиками, которые будут компонентами вектора Qj. Все множество работ будет описываться матрицей Q, строки которой — векторы Qj.

Первоначально, до выполнения работ, у работодателей есть свое представление о том, сколько целесообразно платить за каждую из работ: за 7-ю работу работодатель готов платить зарплату egj. У каждого работника, в свою очередь, до выполнения работы есть свое представление о том, сколько справедливо стоит его труд, скажем, у 7-го работника эта величина (его зарплата) имеет значение ewi- Конечно, еще до выполнения работы у работодателей есть определенное представление о том, каков будет результат выполнения 7-м работником 7-й работы (обозначим этот результат через T/j, некоторые из этих величин объективно являются нулевыми, см. пример на рис. За с символом т в правой нижней клетке). После первоначального взаимодействия работодателей и работников происходит какое-то распределение работников по работам, что дает фактические результаты: скажем, 7-й работник выполняет 7-ю работу, это наст (фактический результат R/j. см. пример на. рис. ЗЬ с символом R в правой нижней клетке. Естественно считать, что и работодатели, и работники по завершению работы пересматривают свои представления о том, какими должны быть заработки: с точки зрения работодателя зарплата при выполнении 7-й работы должна быть Egj, с точки зрения 7-го работника его зарплата должна быть Ewi (7-й работник после выполнения работы, зная её, именно такой размер зарплаты считает справедливым). Конечно, какие-то из величин egj и ewi могут остаться неизменными.

|

Qi |

Q2 |

Qa |

@4 |

Qs |

ew |

|

|

Т1 |

Гц |

Г12 |

0 |

0 |

0 |

ewi |

|

г2 |

Г21 |

Г22 |

г23 |

0 |

0 |

eW3 |

|

Гэ |

0 |

Г32 |

гзз |

Г34 |

0 |

eW3 |

|

т4 |

0 |

0 |

Г43 |

г44 |

0 |

eW4 |

|

Г5 |

0 |

0 |

г5з |

Г54 |

Г55 |

eW5 |

|

Т6 |

0 |

0 |

0 |

г64 |

’"65 |

eW6 |

|

е8 |

е81 |

е82 |

е83 |

е84 |

®S5 |

И |

Рис. За. Распределение труда, результатов и зарплат до выполнения работ

|

Qi |

Q2 |

Qa |

Q4 |

Q5 |

Ew |

|

|

Tt |

^11 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Ewi |

|

t2 |

-^21 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Ew2 |

|

T3 |

0 |

^32 |

0 |

0 |

0 |

Ewa |

|

T4 |

0 |

0 |

^43 |

0 |

0 |

Ewi |

|

T5 |

0 |

0 |

^53 |

0 |

0 |

EW5 |

|

T6 |

0 |

0 |

0 |

^64 |

Яб5 |

Ewe |

|

Es |

ESi |

Esa |

Esa |

®S4 |

Esa |

И |

Рис. ЗЬ. Распределение труда, результатов и зарплат после выполнения работ

При обсуждении вопроса о возможности организовать оплату труда сразу для всех работников по какому-нибудь принципу справедливости (а такая возможность пока считается реальной) уже описание процесса формирования зарплат вызывает многочисленные ого- ворки и условия, выполнение которых необходимо для достижения справедливого дележа. Это видно на примерах рис. 3, которые порождают две группы вопросов.

Первая группа вопросов связана с этапом до выполнения работ. Естественно предполагать, что каждый работник (скажем, 1-й ) считает предварительную самооценку своего труда ( ewi) справедливой. Вопросы таковы.

А.1. Будет ли 1-й работник считать справедливыми все остальные самооценки (оценки других работников ewK, Для V К = I)?

А.2. Будут ли все остальные работники считать справедливой самооценку ewi, сделанную Z-м работником?

А.З. Пользуется ли каждый из работников одними и теми же критериями при сравнении своей тройки «работа-заработок-цены» с аналогичными тройками других работников?

Согласие работников хотя бы по первым двум вопросам — это уже хорошо, т.к., по крайней мере, есть всеобщее согласие, пусть даже и при различных обосновывающих соображениях.

Второй этап — это этап после выполнения работ. Теперь появляются следующие возможные ситуации и связанные с ними вопросы.

-

В.1. Если EWK = « wk ewK ПРИ °ДН0м и том же «wk = «w Для V К, то имеет ли место справедливость?

-

В.2. Если ESK > Ewk Для V К, то можно ли говорить о справедливости?

-

В.З. Если ESK = « sk EWK при одном и том же « sk = as для V К, то можно ли говорить о справедливости? Можно ли говорить о справедливости, если as > 1?

В ситуации В.1, когда величины Ewk ~ эт0 выбор самих работников, при ответе «Да» на вопросы А.1 и А.2, по-видимому, можно считать, что есть предпосылки для справедливого дележа. Но поскольку фактические зарплаты — это не Ewk, а ESK, постольку на вопрос о справедливости еще нельзя дать окончательный ответ.

В ситуации В.2 превосходство фактических заработков ESK над желаемыми Ewk может быть различным для разных К, что практически гарантирует отсутствие справедливости. Если же превосходство ESK над Ewk одинаковое для V К, то мы попадаем в ситуацию В.З.

Ситуацию В.З, на первый взгляд, все работники должны считать справедливой, когда имеет место: ESK = «s Ewk = as «wewK пРи «s «w > 1- Но Даже такая благоприятная картина может оказаться далекой от идиллии, если работники работали и произвели меньше, чем это отражено в ewK каждого из них, т.е. если работники считают, что в данном случае должно иметь место «w < 1- Б этом случае большая зарплата при малом количестве предлагаемых для потребления благ повлечет рост цен. Если такой ход событий осознается работниками, то вряд ли они сочтут справедливой ситуацию, для которой имеет место ESK = «s«w eWK и «s«w > 1 пРи «w < 1

Надо сразу отметить, что « sk = «s и « wk = «w — достаточно редкий случай, так как при различных вариантах распределения труда будут получаться различные затраты труда даже для одного и того же работника хотя бы потому, что будут производиться разные работы. Кроме того, надо учесть, что трудовые усилия каждого работника на разных работах будут, почти наверняка, разными. В силу этого, возникает вопрос о справедливости такого вектора зарплат Es, компоненты которого «sk «wk6wk имеют разные значения «SK 1 «wK’ причем каждая такая величина должна признаваться справедливой как самим К-м работником, так и всеми другими работниками. Интересно, что, в принципе, каждая из величин-произведений «sk «w Ак м°жет оказаться признанной справедливой, в то время как в отдельности каждый из сомножителей (каждой из этих величин) может считаться несправедливым.

Получается, что при обсуждении вопроса о возможности организовать справедливую оплату уже на этапе описания процесса формирования зарплат появляются многочисленные оговорки и условия, выполнение которых необходимо для достижения справедливого дележа. Появление этих оговорок и условий вполне естественно. С одной стороны, каждый работник принимает решение «справедливо-несправедливо», оценивая ситуацию по многим критериям, с другой стороны, наборы критериев у разных работников разняться даже при непустом пересечении этих наборов. Более того, вполне возможно, что каждый работник (или хотя бы многие работники) оценивает свою ситуацию по одному набору критериев, а ситуацию другого работника — по другому набору критериев.

Различные ситуации многокритериального оценивания хорошо изучены в теории игр, результаты этих исследований изложены в многочисленных публикациях, см., например, [7, 8]. В многокритериальных задачах обычно выделяют множество всех недоминируемых дележей (ядро), которое потом и используют, см., например, [7].

Можно представить ситуацию, когда в некоторой многокритериальной задаче есть оптимальное решение, т.е. достигается экстремум сразу по всем критериям. В таком случае можно надеяться если не на справедливый дележ, то хотя бы на дележ, удовлетворяющий всех. Но сложность рассматриваемой проблемы справедливого дележа не исчерпывается отсутствием в многокритериальной задаче оптимального решения. Даже при гипотетической возможности такого решения остается еще одна проблема, которая состоит в следующем.

До окончания работ есть неопределенность в том, какими же будут фактические результаты при данном фактическом распределении труда. Это связано и с тем, что есть неопределенность в том, какими будут предполагаемые результаты труда Jjj из таблицы [т] (рис. За) при различных вариантах распределения труда. Значит, только после окончания работ станут известны фактические результаты распределения работников и их трудовых усилий, как это отражено в матрице R, см. рис. ЗЬ. Значение фактора неопределенности и его влияния на возможность организации справедливой оплаты труда вряд ли можно переоценить.

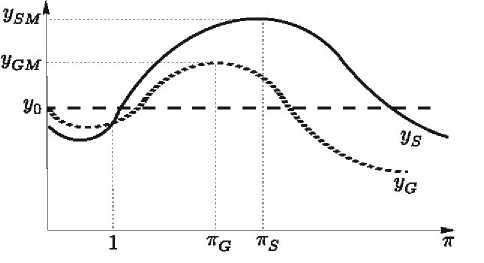

Таким образом, ход событий можно представить следующей схемой, см. рис. 4, на котором показаны наборы предлагаемых зарплат, предполагаемых результатов, фактических результатов и фактически выплачиваемых зарплат.

{eSJ } > {ти } > { R jj } > { E sj }

Рис. 4. Схема, этапов формирования фактических зарплат

Работодатели предлагаемыми зарплатами {e^j} стимулируют предложения труда, а работники обещают какие-то результаты. Если бы заранее были известны фактические результаты, которые будут получены при том или ином фактическом распределении труда, то работодатели могли бы рассчитать и величины фактически выплачиваемых работникам зарплат { E Sj }. В таком случае работодатели могли бы сразу объявлять зарплаты { E Sj }. а не предлагаемые зарплаты {e^j}. Поскольку достаточно часто знания будущих фактических результатов нет, работодателям придется, получив эти результаты, по ним рассчитать фактически выплачиваемые зарплаты, что и отражено на рис. 4.

На приведенной схеме видно, что сначала по {e^j} формируется множество результатов { R jj }. а потом по ним в виде обраиюго отображения (формируется E Sj. Важно, что не только одни и те же обещаемые результаты, но и одни и те же фактические результаты могут получаться при различных вариантах распределения труда, а главное, при разных вариантах оплаты труда. Это означает, что прямое отображение первоначально предлагаемых зарплат в фактические результаты, по которым окончательно определяются фактические зарплаты, не является однозначным.

Как известно, см., например, [9], обратное отображение существует тогда, и только тогда, когда для любого элемента из { R jj }, являющегося образом в прямом отображении, полный прообраз из {e^j} состоит из единственного конкретного элемента этого множества. Но даже изначально зная фактические результаты и сразу предлагая зарплаты { E Sj }, а не обещаемые зарплаты {e^j}, получить единственный прообраз в прямом отображении нельзя. Понятно, именно это имеет место в реальности, когда, одну и ту же работу могут, в конце концов, выполнять разные работники с разными значениями желаемых зарплат с WK II разными первоначально предлагаемыми им зарплатами cSJ или даже Еgj.

Вспомним, что зачастую распределение работников по работам происходит в силу случайных обстоятелвств в полном смысле этого понятия, принятого в теории вероятностей и в математической статистике.

Из сказанного следует, что нужное обратное отображение не существует, а тогда не может существоватв и такого отображения (оказывающегося в числе обратных), которое было бы справедливым по какому бы то ни было принципу справедливости. Проведенный анализ приводит, в итоге, к следующему заключению: возникают принципиально неразрешимые проблемы, связанные с формированием справедливой оплаты труда. Проблемы эти имеют различный характер и в совокупности оказываются непреодолимыми, не оставляющими надежды на возможность получить метод (методику, формулу, рецепт) определения справедливого распределения благ. Эти проблемы таковы.

-

1. Проблемы содержательного характера

-

1.1. Понятие справедливость во многом субъективно, имеет многочисленные толкования, причем зачастую взаимно противоречащие друг другу или исключающие друг друга.

-

1.2. Различные известные принципы справедливого дележа, как правило, требуют использования каких-то умозрительных процедур, которые или с большим трудом описываются формально, или совсем не допускают формализации и которые фактически невозможно реализовать в практической деятельности.

-

1.3. Есть привходящие факторы, влияющие на принимаемое решение о размере зарплаты (скажем, в еще большей мере, чем сложность работы и требуемый уровень квалификации, учитывается честность работника).

-

-

2. Проблемы сравнения ситуаций

-

2.1. Оценивание данной ситуации как «справедливой-несправедливой» проводится на основании сравнения ее с какими-то другими ситуациями и поэтому является относительным, а не абсолютным.

-

2.2. Оценивание ситуации как «справедливой-несправедливой» является многокритериальным. Набор критериев у каждого индивидуума свой, причем эти наборы у работников и у работодателей могут не только не пересекаться, но и противоречить друг другу. Кроме того, не исключено, что имеют место двойные стандарты. В силу этого согласование мнений различных лиц становится более чем проблематичным.

-

-

3. Проблемы расчета пропорций справедливого дележа

-

3.1. До окончания работ есть неопределенность в том, какими же будут фактические результаты при данном фактическом распределении труда. Такая неопределенность, пусть и минимальная, есть даже для устоявшихся многократно повторявшихся производственных циклов, т.к. может быть не ясна та общественная (потребительская) оценка, которую получат достигнутые в очередной раз результаты.

-

3.2. Невозможно осуществить ту необходимую математическую операцию, которая нужна для определения величин, интересующих нас в качестве справедливых.

-

Нужно отметить, что в то же время вполне возможна ситуация, которая будет признаваться (всеми; многими; определенными группами...) как несправедливая.

Заключение

Таким образом, достижение справедливости в каком-то приемлемом экономическом смысле (да еще такой справедливости, которая признавалась бы всеми) оказывается невозможным. Причем пропадает надежда на использование оптимального решения в качестве справедливого дележа, даже в том случае, когда такой оптимум может получиться. Но, безусловно, при тех технологиях, которыми располагает макроэкономическая система, оптимальное решение будет «абсолютно» рациональным, т.к. отступление от него обязательно ухудшит результат хотя бы для кого-то. Ситуация, показанная на рис. 2 (когда один из участников получает максимум возможного при имеющихся технологиях, а второй получает больше первого, но не максимум возможного), может быть охарактеризована как «относительно» рациональная. Практическая деятельность многих стран свидетельствует о принципиальной возможности существования рационального распределения результатов коллективного труда, к чему и целесообразно стремиться.

Список литературы Об одном аспекте формирования заработной платы в макроэкономической системе

- Ульц М., Олни Ш., Томей М. Равная оплата труда. Вводное руководство. Москва: МОТ, 2017. 114 с.

- Кочнев А. Вознаграждение сотрудников на основе KPI. https://blog.iteam.ru/biznes-urok-17-voznagrazhdenie-sotrudnikov-na-osnove-kpi/, https://blog.iteam.ru/biznes-urok-17-voznagrazhdenie-sotrudnikov-na-osnove-kpi/2017.

- Стародетская О. Что такое "Справедливая зарплата"? https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=5264, https://hrliga.com/index.php?module=news&op=view&id=5264 2009.

- Гаврилец Ю.Н. Компромисс интересов и справедливость в оплате труда (модельный анализ) // Экономика и математические методы. 1992. Вып. № 1. С. 16-28.

- Капелюшников Р.И. Производительность и оплата труда: немного простой арифметики // Вопросы экономики. 2014. № 3. С. 36-61.

- Трояновский В.М. Элементы математического моделирования в макроэкономике. Москва: Издательство РДЛ, 2003. 189 с.

- Гермейер Ю.Б. Игры с непротивоположными интересами. Москва: Наука, 1976. 327 с.

- Подиновский В.В. Введение в теорию важности критериев в многокритериальных задачах принятия решений. Москва: Физматлит, 2007. 64 с.

- Канторович Л.В., Акилов Г.П. Функциональный анализ. Второе издание. Москва: Наука, 1977. 744 с.