Об одном редком типе зеркал золотоордынского времени

Автор: Лопан О.В., Волков И.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье систематизирована информация об одном редком типе средневековых металлических зеркал - с широкой арабской куфической надписью по краю и с изображением (во втором внутреннем поясе) трех пар зверей, бегущих по кругу на фоне завивающихся растительных побегов. Большие зеркала данного типа(диаметром более 19 см) производились в средневековом Иране. Найденные на восточноевропейских территориях Золотой Орды однотипные зеркала (рис. 2; 3), судя по сглаженному, нечеткому рельефу и уменьшенным диаметрам дисков (18-18,5 см),являются репликами с бронзовых зеркал иранского происхождения. Для этих изделий характерны очень высокие (9 мм) бортики. Значительно более широкое распространение на золотоордынских памятниках получили металлические зеркала «упрощенного» типа: меньшего диаметра (около 14 см), с тонкими бортиками высотою около 5 мм и с идентичным изображением бегущих по кругу зверей, но без орнаментального пояса с надписью (рис. 5). Выдвигается гипотеза о применении кольцевых наборных каменных форм (матриц) для литья зеркал в средневековом Иране.

Средневековые бронзовые зеркала, иран, золотая орда, куфические надписи, арабская эпиграфика

Короткий адрес: https://sciup.org/143163958

IDR: 143163958

Текст научной статьи Об одном редком типе зеркал золотоордынского времени

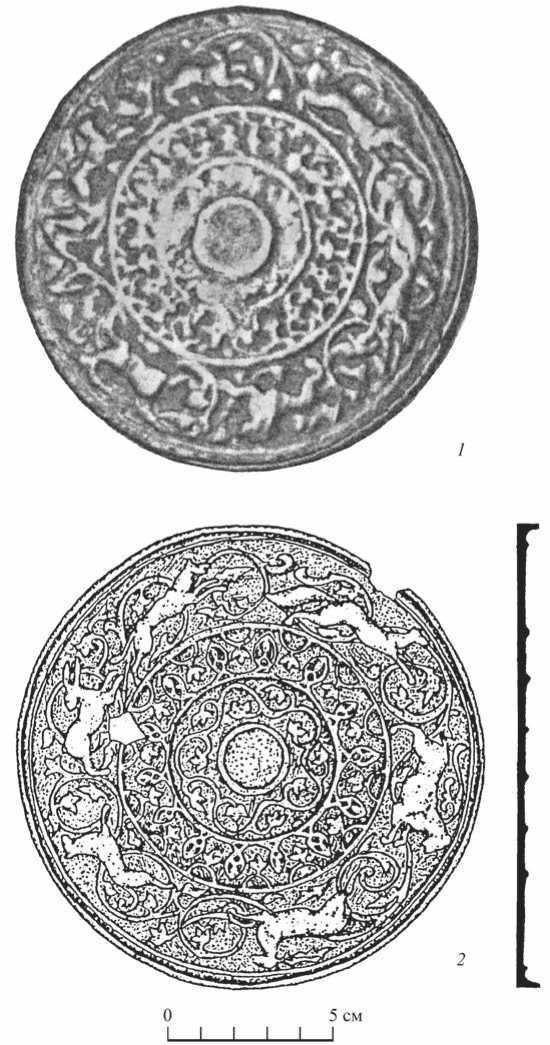

Рис. 1. Зеркала с бегущими животными и разными куфическими надписями

1 – зеркало из Самарово (по: Радлов , 1891); 2 – зеркало из Ирана, опубликованное в работе М. Рено (по: Reinaud , 1828)

рисунок был сделан в натуральную величину. В двух изданиях 1730 г. диаметр изображенного зеркала варьирует в пределах 18,5–18,8 см, что, вероятно, приблизительно соответствует истинному диаметру изделия ( Strahlenberg , 1730а. Tab. IX; 1730б. Tab. IX). В английском издании 1738 г. размер несколько меньше – 18,2–18,5 см ( Stralenberg , 1738. P. 326–330. Tab. IX, Х).

Значительно позднее, уже в конце XIX в., В. В. Радлов опубликовал в качестве приложения к тому «Сибирских древностей» выдержки из книги Ф. И. Стра-ленберга в русском переводе, где также было воспроизведено изображение зеркала из Самарово ( Радлов , 1891. Прил. С. 28. Табл. IX).

Е. И. Лубо-Лесниченко, благодаря монографии которого предмет стал широко известным, указывает, что зеркала с этим сюжетом производились в Иране в XI–XIII вв., но не приводит ссылки на источники информации, касающиеся такой датировки ( Лубо-Лесниченко , 1975. С. 104). В каталоге Е. И. Лубо-Лесни-ченко данный тип зеркал представлен единственным экземпляром из Самарово (Там же. Рис. 99. № 287. V 44).

Очень качественный экземпляр зеркала с изображением трех пар бегущих животных и с куфической надписью, аналогичный зеркалу из Самарово, имеется в собрании нью-йоркского музея Метрополитен, на сайте которого размещена информация о данном изделии, атрибутируемом как иранское, XII в. (Роджерс фонд. Инв. № 42, 136)1. Диаметр составляет 7⅝ дюйма (19,3–19,4 см). Судя по очень большому диаметру этого зеркала (максимальному среди всех известных нам экземпляров) и высокому качеству рельефа, на котором читаются мельчайшие детали, данный экземпляр можно рассматривать как отлитый с использованием оригинальной (вероятнее всего, каменной) формы или матрицы.

Находки зеркал данного типа на территории Восточной Европы крайне редки: нам известна информация всего лишь о нескольких изделиях.

Одно из подобных зеркал, найденное в Симбирской губернии в 1840 г., экспонируется в Эрмитаже, на выставке Золотой Орды (зал 68, 1-й этаж Зимнего дворца): передано из Царскосельского Арсенала, инв. № ЗО-344м2. Бортик – «уступчатый»; диаметр – 18,5 см (Золотая Орда, 2005. № 650).

Почти целое зеркало данного типа хранится в фондах Новороссийского государственного исторического музея-заповедника (НМ 1295): «оно происходит из старой коллекции музея и, судя по запискам Г. Ф. Чайковского, было найдено у с. Владимировка в 1927 г.» ( Шишлов, Колбасина , 1999). Диаметр изделия – около 182 мм; бортик – высокий, сужающийся кверху, сложнопрофилирован-ный (рис. 2; 3, 1 )3.

Рис. 2. Зеркало из Новороссийского музея (фото А. В. Шишлова)

Рис. 3. Зеркала «типа Самарово»

1 – зеркало из Новороссийского музея; 2 – зеркало с городища Маджары (рисунок и фото предоставлены Ю. Д. Обуховым)

Фрагмент подобного зеркала также был найден на территории торгово-ремесленного центра Маджарского городища и сейчас находится в фонде формирующегося Маджарского археологического музея4. Реконструируемый диаметр изделия составляет около 180 мм. Бортик – очень высокий (около 9 мм), сужающийся к верху, заостренный, сложнопрофилированный (рис. 3, 2 ).

При сравнении с нью-йоркским экземпляром (рис. 4) становится ясным, что зеркала из Новороссийского музея, из Эрмитажа и из Маджар представляют собой копийные отливки (в формах, полученных путем оттискивания зеркала-образца), что непосредственно отразилось на качестве рельефа, ставшего нечетким, сглаженным. Указанием на перекопирование является не только размытость

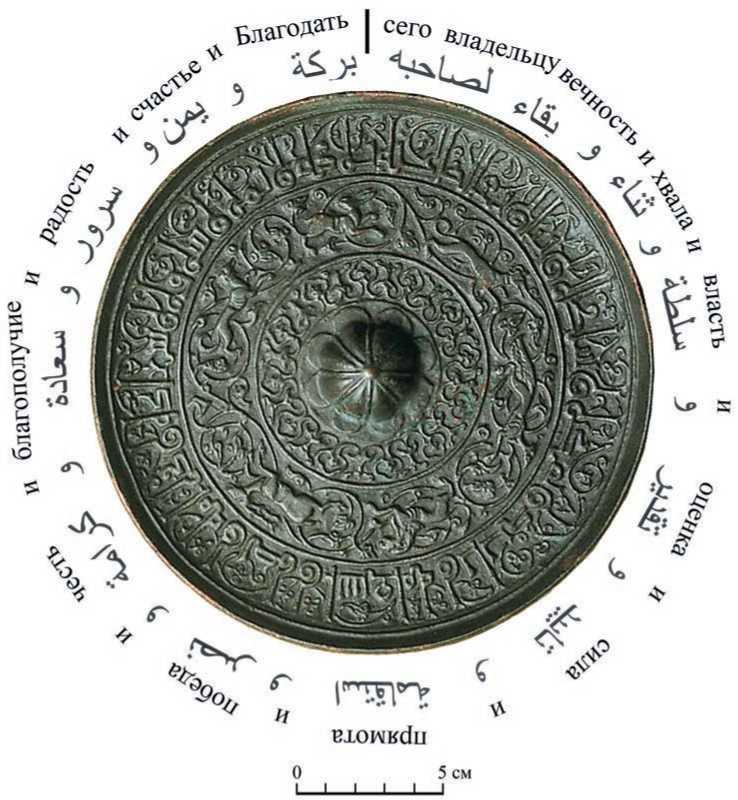

Рис. 4. Перевод и транскрипция надписи на зеркалах «типа Самарово»

и неровность рельефа, но, в первую очередь, последовательное уменьшение диаметров однотипных зеркал, происходившее за счет усыхания глиняной формы после оттискивания и усадки металла при кристаллизации ( Волков и др ., 2001. С. 130), что и демонстрируют уменьшенные, по сравнению с нью-йоркским экземпляром (19,3–19,4 см), диаметры зеркал из Эрмитажа (18,5 см), из Владимировки (Новороссийский музей) (18,2 см) и из Маджар (около 18 см).

Кроме того, у зеркала из Новороссийского музея отсутствует центральная розетка (такая, как обрамляет шишковидную петлю на зеркале из Нью-Йорка) – вместо розетки здесь находится неорнаментированное кольцо. Отсутствие центральной розетки на зеркале из Новороссийского музея также может указывать на отливку в форме, полученной по оттиску, центр которой затем был заглажен.

А вот в отношении зеркала из Самарово нельзя полностью исключать вероятность его непосредственно иранского производства, поскольку на сделанном в XVIII в. изображении данного изделия довольно тонко отражены детали рельефа: видны отдельные листочки на растительных побегах и мелкие детали тел животных – глаза, ребра, пряди на гриве льва и т. п.

Все вышеперечисленные зеркала украшены одинаковой благопожелатель-ной надписью в традициях декоративного искусства мусульманского Востока. Попытки чтения надписи на зеркале из Самарово были предприняты вскоре после находки. Ф. И. Страленберг в своей публикации приводит прочтение этой надписи, которое выполнил профессор восточных языков из Лейпцига г-н Кер, но в данном переводе из 13 слов (не считая союзов) правильно опознаны были лишь семь. Позднее Х. М. Френ сделал значительно более удачную транскрипцию, где нераспознанным осталось только одно слово ( j^J ), но, к сожалению, эта публикация не сопровождалась иллюстрацией ( Fraehn , 1822. С. 66–67). Оба перевода впоследствии были учтены в книге В. В. Рад-лова ( Радлов , 1891. С. 28), но результат не был использован в дальнейшем другими исследователями.

В книге Е. И. Лубо-Лесниченко при описании зеркала из Самарово помещен перевод надписи, приведенный со ссылкой на французский перевод с арабского, выполненный М. Рено. В связи с чем следует отметить, что зеркало, опубликованное в работе М. Рено, относится к иному типу: хотя оно и обладает бесспорным стилистическим и сюжетным сходством с изделием из Самарово, но отличается от него как в композиции сцены с животными (две пары зверей, бегущих против часовой стрелки), так и по тексту надписи ( Reinaud , 1828. P. 397)5 (рис. 1, 2 ).

Надпись на зеркале, опубликованном в труде М. Рено, содержит такое же количество (двенадцать) слов благопожелания, как и надпись на зеркале из Са-марово, но 5, 6, 7, 10 и 11-е слова не совпадают (рис. 1, 2 ; 4). Надпись на зеркале, опубликованном М. Рено, гласит следующее:

J <Л

J А^Х_!

J JJJ! J и-Ч J A(j)

*.,'-^ 1^) j аХ£!1

■^ jjl"

Благодать и счастье и радость и благополучие и безопасность и высота и здоровье и могущество и победа и прямота и вечность владельцу сего.

Воспользовавшись французским переводом, сделанным М. Рено с арабского, и в свою очередь переведя этот текст на русский язык, Е. И. Лубо-Лесниченко поместил его в своей монографии, ошибочно связав его с зеркалом из Самаро-во. Там же был приведен обрывок неточной транскрипции совершенно другой благопожелательной надписи: [ал-изз ал-да]им ва-л-омр ал-салим ал-’алийет ва-л-са’…. Приблизительно этой транскрипции должна соответствовать надпись «... SjU^II j 4j3c j ^Ul J‘$3l j ^IJI >31 » (то есть «Слава вечная и жизнь благополучная и все хорошее и счастье…»). Вероятно, были просто спутаны надписи на зеркалах № 286 и № 287 ( Лубо-Лесниченко , 1975. С. 127–128), но даже при перестановке надписей транскрипция не соответствует арабскому тексту зеркала № 286.

Малочисленность зеркал «типа Самарово» обусловила то, что эти ошибки в чтении и транскрибировании почти не тиражировались. Исключение составляет воспроизведение неправильной транскрипции и перевода в публикации М. Г. Крамаровского (Золотая Орда, 2005. С. 235. № 650) применительно к аналогичному зеркалу из Симбирской губернии (Эрмитаж). Впрочем, отсутствие иллюстрации делает эту ошибку незаметной.

Надпись на зеркалах типа, найденного в Самарово, в целом поддается чтению без особых трудностей (рис. 4):

А+,1^1 »tij J »l£ J <83^ J JJ25J J 2yjlj J <^ljJ!l

Благодать и счастье и радость и благополучие и честь и победа и прямота и сила и оценка и власть и восхваление и вечность владельцу сего.

Очень большие размеры зеркал из Маджар, из фондов Новороссийского музея (Владимировка) и из Эрмитажа, а также очень большая высота их бортиков резко выделяют эти изделия среди прочей массы золотоордынских зеркал.

В этот период в золотоордынских степях весьма широкое распространение получили зеркала другого, «упрощенного», типа – без надписи, но с идентичным поясом с изображением трех пар бегущих животных, который располагался по краю диска, и с довольно высоким (около 5 мм), тонким, суженным к верху бортиком: тип В-II-10 по Г. Ф. Поляковой, тип А9 по Л. Ф. Недашковскому (рис. 5) ( Полякова , 1996. С. 230–232. Рис. 74, 1; Недашковский , 2000. С. 54. Рис. 9, 12 ). Подробная сводка сведений о местонахождениях подобных зеркал приведена в книге Л. Ф. Недашковского. В последние годы была опубликована информация о находках еще целого ряда зеркал типа В-II-10 со сценой бега зверей ( Гар-машов , 2002. Рис. 5, 3 ; Попандопуло , 2002. Рис. 3, 1, 2 ; Пьянков, Раев , 2004. Рис. 6, 9 ; Басов, Нарожный , 2005. Рис. 2, 3 6; Бабенко , 2009. Рис. 2; Доде , 2010. Рис. 54; Супруненко, Маевская , 2010. Рис. 2; Валиулина , 2001. Рис. 1, 22 ; 2004.

Рис. 5. Зеркала типа В-II-10

1 – Болгарское городище (по: Полякова , 1996); 2 – Увекское городище (по: Недашковский , 2000)

Рис. 5, 3 ). На этих изделиях пояс со сценой бега зверей, так же как и на больших зеркалах «типа Самарово», включает изображения трех пар животных, бегущих по кругу (по часовой стрелке), спинами к краю зеркала, на фоне растительных побегов. Среди животных узнаваемы: лев, две собаки, заяц, лиса и олень ( Лубо-Лесниченко , 1975. С. 104; Полякова , 1996. С. 232; Недашковский , 2000. С. 54). Иногда одного из псов (того, что преследует лису) именуют «волком», но это неверно: как видно по отличного качества нью-йоркскому зеркалу, этот зверь – вислоухий.

Особо следует отметить наблюдаемое при сравнении фотографических изображений полное сходство поясов с бегущими животными как на больших зеркалах с надписью, так и на тех изделиях типа В-II-10, рельеф на которых еще не успел утратить детальность из-за многочисленных переотливок. В то же время на рисованных изображениях зеркал этих типов встречаются расхождения в некоторых мелких деталях, что, надо полагать, объясняется невнимательностью рисовальщиков7.

Узкие декоративные пояса, изнутри следующие за зоной с изображением бегущих животных, и у большеформатных зеркал «типа Самарово», и у изделий типа В-II-10 также оформлены идентичным стилизованно-растительным орнаментом. Диаметры зеркал типа В-II-10 составляют обычно около 14 см ( Полякова , 1996. С. 230; Недашковский , 2000. С. 54): то есть они меньше относительно зеркал «типа Самарово» приблизительно на ширину пояса с куфической надписью.

Указанное размерное соответствие и композиционное тождество, казалось бы, допускает «генетическое» родство двух этих типов изделий: можно было бы подумать, что золотоордынские зеркала типа В-II-10 являются укороченными (за счет отсечения эпиграфической зоны) местными репликами больших зеркал «типа Самарово». Однако эти типы отличаются в орнаментации центра: на большеформатных зеркалах (музей Метрополитен, Эрмитаж, Самаро-во) – это простая гладкая восьмилепестковая розетка, обрамляющая пространство, отведенное для крупной полой шишковидной петли8, а на зеркалах типа В-II-10 – розетка пятилепестковая, дополненная в промежутках растительными завитками (рис. 5). Эта центральная розетка с тщательно проработанными побегами-завитками на зеркалах типа В-II-10 выполнена в полном стилистическом единстве с их общим декором, что заставляет предполагать собственно иранское происхождение прототипа, с которого затем и были тиражированы восточноевропейские образцы изделий типа В-II-10.

Учитывая идентичность сразу двух орнаментальных зон у больших зеркал с надписью и у изделий типа В-II-10, чисто гипотетически можно было бы предположить использование при изготовлении бронзовых зеркал в средневековом

Иране наборных каменных форм (или матриц), позволяющих менять отдельные кольца орнамента. Применение устроенных по данному принципу наборных каменных кольцевидных форм было зафиксировано, например, при производстве среднеазиатской или иранской штампованной керамики ( Давидович , 1960. С. 109–110).

Находки золотоордынских зеркал типа В-II-10 связаны с комплексами и напластованиями XIV в. Л. Ф. Недашковский со ссылкой на информацию, предоставленную Р. Ф. Шарифуллиным, упоминает, что аналогичное зеркало было найдено на Болгарском городище (раскоп CX, 1990 г.) в напластованиях, датированных монетами 30–80-х гг. XIV в. ( Недашковский , 2000. С. 54). В женском погребении 59 грунтового могильника Гнилище I, расположенного в Ростовской области, обломок зеркала типа B-II-10 встречен совместно с монетой ( Гарма-шов , 2002. Рис. 5, 3 ), которая, скорее всего, относится к анонимному недатированному типу или к пулам Абдаллаха 1371–1372 гг. ( Фомичев , 1981. С. 226, 233. Рис. 6. № 135, 137, 140; Федоров-Давыдов , 2003. С. 21. № 224). При всех сложностях определения монетного типа по небольшой части легенды высока вероятность того, что монета относится к 1360–1370-м гг. Не исключено также, что зеркала типа В-II-10, судя по находке на Торецком поселении, продолжают бытовать вплоть до конца XIV – начала XV в. ( Валиулина , 2001; 2004). Зеркала «типа Самарово» в Золотой Орде, вероятно, должны быть более-менее синхронны зеркалам типа В-II-10 и также относиться к XIV в.

Вышеописанные большие зеркала «типа Самарово», происходящие из Симбирской губернии (Эрмитаж), из Маджар и из Владимировки (Новороссийский музей), судя по размытому рельефу и уменьшенным диаметрам, скорее всего, являются уже золотоордынскими репликами иранских изделий, таких как нью-йоркский экземпляр. И это позволяет прогнозировать новые находки зеркал данного типа на золотоордынских памятниках.

Список литературы Об одном редком типе зеркал золотоордынского времени

- Бабенко В. А., 2009. Сырцовые погребальные сооружения эпохи Золотой Орды в Центральном Предкавказье и в Калмыкии//Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве: материалы IV Междунар. конф., посвящ. памяти профессора МГУ Г. А. Федорова-Давыдова (30 сентября -3 октября 2008 г.)/Отв. ред. А. А. Горбенко. Азов: Изд-во Азовского музея-заповедника. С. 18-25. (Донские древности; вып. 10.)

- Басов В. И., Нарожный Е. И., 2005. Новые позднекочевнические комплексы с территории Северного Кавказа (Публикация материалов. Ч. 1)//МИАСК. Вып. 5/Гл. ред. В. Б. Виноградов. Армавир: Международная академия наук. С. 199-216.

- Валиулина С. И., 2001. Балынгаузское (Торецкое) III селище//Археология Нижнего Поволжья на рубеже тысячелетий: материалы Всероссийской науч.-практ. конф. Астрахань: Изд-во Астраханского ГПУ. С. 89-93.

- Валиулина С. И., 2004. Балынгаузское (Торецкое) III селище и проблема преемственности городской культуры в округе Билярского городища в золотоордынский период//Татарская археология. № 1-2 (12-13). С. 157-191.

- Волков И. В., Маслов В. Е., Петренко В. Г., 2001. Золотоордынские погребения в ЦентРАльном Предкавказье//РА. № 2. С. 126-131.

- Гармашов А. И., 2002. О некоторых памятниках XIV века в Аксайском районе//Аксайские древности. Ростов-на-Дону: Ростовская обл. инспекция по охране и эксплуатации памятников истории и культуры МК Ростовской обл. С. 207-223.

- Давидович Е. А., 1960. Два самаркандских кувшина с датой и именем мастера в надписи//КСИИМК. Вып. 80. С. 109-113.

- Доде З. В., 2010. Кубачинские рельефы: Новый взгляд на древние камни. М.: Памятники исторической мысли. 248 с. (Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа; вып. Х.)

- Золотая Орда. История и культура/Общ. ред. М. Б. Пиотровского. СПб.: ГЭ, 2005. 264 с.

- Копанева Н. П., 2006. «Возвращение» археологической коллекции Мессершмитда //Наука из первых рук. Т. 11, № 5 (10 сентября). Режим доступа: https://scfh.ru/papers/vozvraschenie-arheologicheskoy-kollektsii-messershmidta/. Дата доступа: 12.07.2017.

- Лубо-Лесниченко Е. И., 1975. Привозные зеркала Минусинской котловины: К вопросу о внешних связях древнего населения Южной Сибири. М.: Восточная литература. 164 с.; 169

- Маркова К. Ю., 2013. Бронзовые зеркала северо-восточного Семиречья в эпоху развития городской культуры (конец VIII -начало XIV вв.)//Вестник КемГУ. № 4 (56). Т. 2. С. 36-40.

- Недашковский Л. Ф., 2000. Золотоордынский город Укек и его округа. М.: Восточная литература. 224 с.

- Полякова Г. Ф., 1996. Изделия из цветных и драгоценных металлов//Город Болгар: Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН Татарстана. С. 154-268.

- Попандопуло З. Х., 2002. Средневековые зеркала городища Большие Кучугуры//Старожитностi Степового Причорномор'я i Криму. Т. Х. Запорiжжя: ЗапорiзНУ. С. 226-238.

- Пьянков А. В., Раев Б. А., 2004. Металлические зеркала из коллекции Донского музея (Новочеркасск)//МАВДС. Вып. 2/Отв. ред. И. В. Сергацков. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 219-250.

- Радлов В. В., 1891. Сибирские древности. Т. I, вып. 2. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук. , 41-80, , 21-52 с., 8 л. цв. ил. (МАР; № 5.)

- Супруненко А. Б., Маевская С. В., 2010. Погребение золотоордынского времени с остатками костюма девочки-кочевницы на Нижнем Псле//Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 8/Гл. ред. А. В. Евглевский. Донецк: ДонНУ. С. 295-340.

- Федоров-Давыдов Г. А., 2003. Денежное дело Золотой Орды. М.: Палеограф. 352 с.; 40 с.

- Фомичев Н. М., 1981. Джучидские монеты из Азова//СА. № 1. С. 219-241.

- Шишлов А. В., Колбасина Л. А., 1999. Археологические фонды Новороссийского государственного исторического музея-заповедника//РА. № 1. С. 197-208.

- Fraehn Ch. M., 1822. Antiquitatis Muhammedanae monumenta varia. Part. II: Inscriptiones. Petropoli: Litteris Academicis. , 80 S., f. ill.

- Reinaud M., 1828. Description des Monumens musulmans du Cabinet de M. Le duc de Blacas. Vol. 2. Paris: Imprimerie Royale. 489 р.

- Strahlenberg F. J., 1730a. Das Nord-und Ostliche Theil von Europa und Asia, Jn so weit solches Das gantze Russische Reich mit Siberien und der grossen Tatarey in sich begreiffet, Jn einer Historisch-Geographischen Beschreibung der alten und neuen Zeiten, und vielen andern unbekannten Nachrichten vorgestellet, nebst einer noch niemahls ans Licht gegebenen Tabula polyglotta Tabula Polyglotta von zwey u. dreyssigerley Arten Tatarischer Volcker Sprachen u. einem Kalmuckischen Vocabulario... Stockholm: Berlegung des Autoris. , 454 S., 10 F. Tab. (XXI Tab.).

- Strahlenberg F. J., 1730b. Historie der Reisen in Russland, Siberien, und der Grossen Tartarey: Mit einer Landcharte und Kupferstichen welche die Geographie und Antiquität erläutern, verrichtet und gesammlet von Philipp Johann von Strahlenberg. Leipzig: Kiesewetter. , 438, S., 12 S. Ill.

- Stralenberg F. J., 1738. An historico-geographical description of the North and Eastern parts of Europe and Asia; but more particularly of Russia, Siberia, and Great Tartary; both in their ancient and modern state: Together with an entire new polyglot-table of the dialects of 32 Tartarian nations and a vocabulary of the Kalmuck-Mungalian tongue. London: Innys a. Manby. IX, 463 S., 13 S. Ill., Kart.