Об одном типе подвесок-коньков на территории лесной и лесостепной зон Восточной Европы

Автор: Обломский А. м, Сыроватко А. с, Сапрыкина И.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

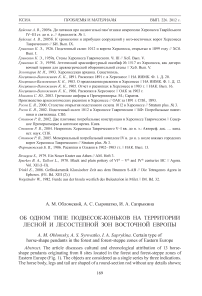

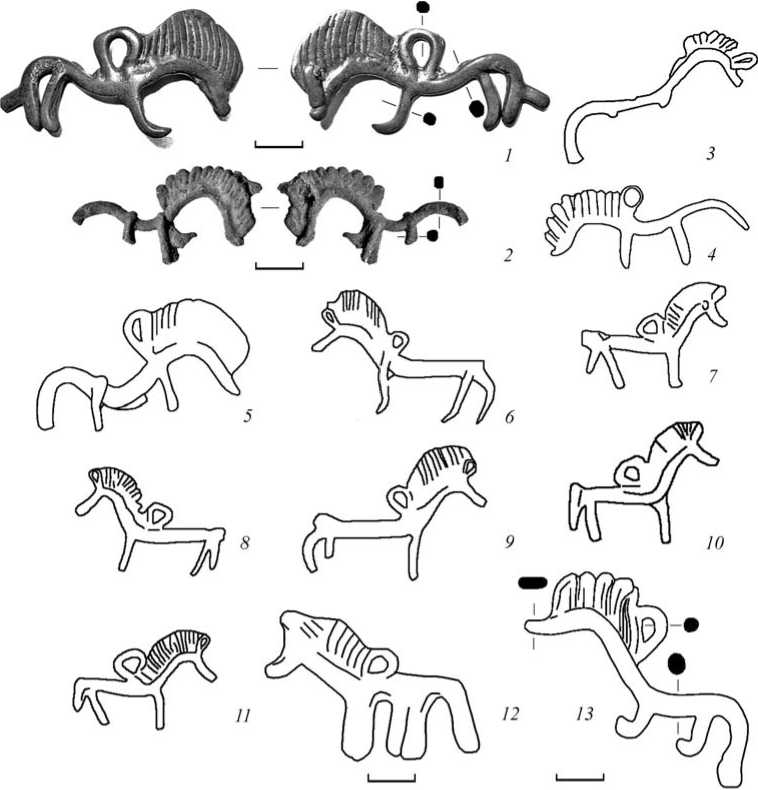

В статье рассматривается культурная и хронологическая атрибуция 13 подвесных фигурных подвесок, происходящих из 8 участков, расположенных в лесной и лесостепной зонах Восточной Европы (рис.1). Объекты рассматриваются как одна серия по трем показаниям. Тело лошади, ноги и хвост имеют форму круглого сечения без каких-либо подробностей; у животного непропорционально большая грива, сделанная как высокий орнаментированный гребень; позади гривы в верхней части тела расположен висячий контур (рис.2). Большинство подвесок связаны с комплексами раннего железного века, известными в районе между реками Днепр, Дон и Ока, и приписываются культурам Юхнов, Милоград, Днепр-Двина, Верхняя Ока и Дьяково. Они входят в конкретный культурный круг лесной зоны. В лесостепной зоне объекты, о которых идет речь, были вызваны перемещениями населения с северной территории (культура Юхнова в бассейне Сейма). В трех случаях подвески были связаны с ассоциациями ювелиров. Контекст сайтов, которые дали обсуждаемые подвески, возвращает их к 4-м - 3-м куб.см. ДО НАШЕЙ ЭРЫ.

Подвески-коньки, ранний железный век, юхновская, городецкая, дьяковская, днепро-двинская, милоградская культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/14328452

IDR: 14328452

Текст научной статьи Об одном типе подвесок-коньков на территории лесной и лесостепной зон Восточной Европы

В 2010 г. на двух памятниках, расположенных в Московской и Липецкой областях, почти одновременно были обнаружены сходные по стилю подвески-коньки, изготовленные из цветных металлов. Первой из них стала подвеска, происходящая из раскопок археологического комплекса у с. Ксизово Задонского р-на Липецкой обл.; вторая найдена на городище железного века Свиридоно-во III в Озёрском р-не Московской обл. Эти находки уникальны для территории как Верхнего Подонья, так и Подмосковья. Определению культурно-хронологической принадлежности подобных изделий мы решили посвятить эту небольшую статью.

Коньковые подвески, близкие происходящим из Ксизово и Свиридоново, объединяют в общую серию три характерных признака. Корпус лошади, ее ноги, хвост и голова представляют собой округлый в сечении жгут без дополнительно проработанных деталей. Грива животного, очень большая в пропорциональном отношении к его корпусу, имеет вид высокого орнаментированного гребня. Петля для подвешивания находится в верхней части корпуса сзади гривы. Все перечисленные предметы в целом стилистически близки; отличия заметны лишь в способах оформления отдельных деталей.

Известные в настоящее время подвески, найденные на широкой территории от Оки до Верхнего Подонья, изготовлены в единой технике литья по выплавляемой модели. Сама модель в каждом случае могла изготавливаться по-разному; но, как правило, ее основой является восковое «тело» лошадки, к которому последовательно присоединялись все остальные детали (гривка, ноги, орнамент, петелька для подвешивания и др.).

Нам удалось собрать сведения о 13 подобных предметах, происходящих из 8 пунктов. Ниже следует описание вещей и условий их находки.

Ксизово 19 (Задонский р-н Липецкой обл.) . Подвеска, как и все прочие, литая, бронзовая. Корпус лошади, две ее задние ноги, хвост, одна передняя нога, голова, петля для подвешивания, помещенная в верхней части изделия, представляют собой округлые в сечении жгутики. Лишь на конце головы конька имеется небольшое утолщение, а край передней ноги заострен. На шее и голове лошадки находится высокая плоская грива, орнаментированная с двух сторон дугообразными насечками, размещенными вертикально. Общая длина изделия – 5,2 см, максимальная высота – 2,7 см (рис. 1, 1 ).

Рис. 1. Бронзовые подвески-коньки серии Ксизово-Свиридоново

1 – Ксизово-19 (раскопки A. М. Обломского); 2 – Свиридоново (раскопки A. С. Сыроватко);

3 – Уваровичи (по A. И. Дробушевскому, A. И. Макушникову); 4 – Свинухово (по Т. Н. Никольской); 5 – Рыльский р-н Курской обл. (по A. В. Зорину и др.); 6–11 – Жадино (по A. В. Зорину и др.); 12 – Холмец (по Е. A. Шмидту); 13 – Моисеево (по Г. В. Бородину).

Вещи № 3–11 нарисованы по фотографиям без масштаба

Подвеска происходит из культурного слоя раскопа 6, где обнаружены материалы финального неолита и энеолита, воронежской, катакомбной, абашев-ской, срубной и бондарихинской культур эпохи бронзы, городецкой и скифо-идной культур раннего железного века (VI–III вв. до н. э.), позднескифские первых веков н. э., позднеримского периода (вторая половина III – начало IV в. н. э.), гуннского (четвертая четверть IV – V в.) и древнерусского (XIII–

XIV вв.) времени. Какая-либо стратиграфия на раскопе отсутствует, а культурный слой в результате множества разновременных перекопов сильно перемешан.

Рыльский р-н Курской обл. Случайная находка, известна по опубликованной фотографии без масштаба ( Зорин и др ., 2008. Рис. 18). У конька заметны две ноги (задняя и передняя), хвост, корпус с небольшими верхним и нижним выступами, верхняя петля для подвешивания, высокая плоская грива с вертикальными насечками, по форме очень похожая на очертания гривы подвески из Ксизово. Хвост и корпус изделия из Рыльского р-на – более толстые, чем ноги, а голова конька заострена (рис. 1, 5 ).

Жадино (Кореневский р-н Курской обл.). На городище раскопками A. Е. Aли-ховой 1962 г. и О. Н. Мельниковской 1968 г. исследованы слои юхновской культуры, обнаружены следы бронзолитейного производства (AКР, 1998. С. 223, 224), опубликован клад ювелира, в состав которого входили слитки бронзы и украшения, в том числе орнаментированное волютами навершие булавки (?) и 6 подвесок-коньков, выполненных в том же стиле, что и описанные выше ( Зорин и др. , 2008. Рис. 22, 1 . С. 104) (рис. 1, 6–11 ). К сожалению, вещи изданы без масштаба, но по фотографиям достаточно отчетливо видно, что гривы у всех коньков очень близки имеющейся у изделия из Ксизово и орнаментированы такими же насечками. Лошадки на всех подвесках имеют по три ноги (одна передняя и две задние), очень короткие хвосты в виде выступов. Специфической чертой являются выделенные уши, помещенные перед гривами.

По наблюдениям A. И. Пузиковой, памятники юхновской культуры существуют в Курском Посеймье с середины V по III в. до н. э. ( Пузикова , 1981. С. 100, 101). Во второй половине III или на рубеже III–II вв. до н. э. в Среднем Посеймье распространяются древности типа Харьевки, в археологическом комплексе которых присутствуют зарубинецкие среднеднепровские, ясторфские и пшеворские элементы ( Обломський, Терпиловський , 1994. С. 47–49; Терпиловський, Білинська , 2010. С. 86, 87). Какие-либо следы контактов этого нового для лесостепного Посеймья населения и юхновского не отмечены.

Моисеево (Дмитриевский р-н Курской обл.). Подвеска обнаружена во время обследования 2003 г. У конька – две ноги (передняя и задняя), намечены слегка отогнутые кверху копыта. Край головы заострен. Грива разделена на вертикальные «пряди» глубокими насечками. Края «прядей» закруглены. Длина подвески – 6 см, высота – 3,4 см (рис. 1, 13 ). На городище обнаружены материалы раннего железного века (скифоидной и юхновской культур), роменской культуры и Древней Руси ( Бородин , 2004)1.

Свинухово (Лев-Толстовский р-н Калужской обл.). Раскопки памятника в 1950 г. проводила Т. Н. Никольская, материалы частично опубликованы (Никольская, 1953). Находка, к сожалению, в публикации только упомянута, и контекст ее неясен. Видимо, она обнаружена в культурном слое за преде- лами выделенных в ходе раскопок «землянок». Т. Н. Никольская обосновала дату основного слоя памятника в пределах III–V вв., однако по крайней мере часть опубликованных ею вещей значительно древнее: листовидные ажурные навершия булавок с плетеным орнаментом, костяные стрелы – одношипные («каширского» типа), одношипные однокрылые, с черешком типа «ласточкин хвост», однозубые гарпуны с упором (Никольская, 1953. Рис. 22, 1; 24, 1, 2, 5; С. 95). Эти находки вполне определенно указывают на существование городища в период с IV по II в. до н. э.; не исключен (если судить по «каширским» стрелам) и более ранний возраст.

Коньковая подвеска опубликована в виде не слишком ясной фотографии без масштаба. У лошадки из Свинухово, как и у всех предыдущих, корпус, две ноги (задняя и передняя), голова, длинный изогнутый хвост представляют собой жгутики, суженные к концам. Грива – высокая, орнаментирована вертикальными насечками, но на ее краю заметны дуги, которые эти насечки отделяют друг от друга (рис. 1, 4 ).

Свиридоново III (Озерский р-н Московской обл.). Городище расположено вблизи известного Ростиславля и найдено совсем недавно, причем одновременно с открытием городища стал известен и обнаруженный на его площадке клад рубчатых браслетов, датированный по аналогиям IV–III вв. до н. э. ( Сыроватко, Сапрыкина , 2011).

Подвеска – литая, восковая модель собрана из отдельных деталей – жгутов. Выступы на передних копытах не имеют функциональных или смысловых нагрузок, это остатки не до конца обрубленных литников. Частично утрачены задние конечности, также поврежден хвост. Размеры изделия – 3,6 × 1,7 см (рис. 1, 2 ).

Уваровичи (Буда-Кошелевский р-н Гомельской обл.) . Во время раскопок A. И. Дробушевского в 1989 г. на раскопе 1 около постройки 2 в предматери-ковом слое обнаружен клад бронзовых украшений. Он состоял из нескольких спекшихся спиральных пронизок, нескольких десятков бусин и литой подвески-конька. Постройка 2, видимо, имела производственное (бронзолитейное) назначение, т. к. в ее заполнении найдены обломки льячек и тиглей. Она относится к милоградскому периоду заселения городища, но явно не к заключительному его этапу ( Дробушевский , 1989. С. 4, 18. Рис. 28, 1, 3 ; 37; Драбушэўскі, Макушнікаў , 1993. С. 623, 624)2.

Подвеска сохранилась частично: утрачены передняя и задняя ноги (но на изделии видны выступы от них), петля для подвешивания, часть гривы. Корпус и голова, как у всех изделий серии, представляет собой жгутик, несколько более толстый к концу хвоста. На гриве видны вертикальные орнаментальные насечки. Как на изделиях из Жадинского клада, хорошо проработано ухо, помещенное перед гривой (рис. 1, 3 ). К сожалению, подвеска из Уваровичей опубликована без масштаба.

Холмец (Рославльский р-н Смоленской обл.). Городище практически полностью раскопано Е. A. Шмидтом, полученные материалы относятся к днепро-двинской культуре. Памятник существовал очень долго: здесь найден обломок бронзового браслета, который Е. A. Шмидт относит к периоду формирования культуры (VIII–VII вв. до н. э.) ( Шмидт , 1992. С. 118, 119). Наиболее поздней на памятнике является керамика, по материалам городища Мокрядино датирующаяся временем перед рубежом эр ( Шмидт , 1963. С. 131, 132).

Длина бронзовой подвески – 4,5 см, максимальная высота – 3,2 см. Корпус животного имеет вид относительно толстого жгута, голова слегка изогнута, хвост опущен вниз, передние и задние выступы ног разделены вертикальной линией на две каждый. Высокая грива орнаментирована вертикальными линиями в задней части и несколькими косыми – в передней (рис. 1, 12 ).

Как было показано выше, большинство из перечисленных подвесок связаны с археологическими общностями раннего железного века: юхновской (Жадино), милоградской (Уваровичи), днепро-двинской (Холмец), верхнеокской (Свину-хово), дьяковской в ее каширском варианте (Свиридоново III). Все они составляют культурный круг лесной зоны, а в лесостепи их носители появляются в результате миграций с более северных территорий, как, например, юхновское население в Посеймье. Напомним, что на многослойном поселении Ксизово 19 обнаружена городецкая керамика, а на городище Моисеево – юхновская. Основной ареал городецкой культуры расположен северо-восточнее, а Верхнее Подо-нье является его юго-западной периферией.

Показательно, что в трех случаях находки подвесок связаны с предметами, свидетельствующими о деятельности ювелиров: Жадино (слитки), Свиридо-ново III (выплески, клад браслетов), Уваровичи (льячки, тигли). Эти находки относятся к разным культурам, следовательно, близкие стилистически подвески-коньки изготавливались не в каком-то одном центре, а в разных местах, но, очевидно, в пределах довольно компактного ареала этих вещей в лесной и лесостепной части региона, лежащего между Днепром, Доном и Окой (рис. 2).

Основой ювелирного ремесла, развивавшегося на этих территориях, являлось литье, в том числе по сложным выплавляемым моделям, в стиле так называемого «ажурного подгорцевского литья», сформировавшегося в VI–IV вв. до н. э. ( Рассадин , 1991. С. 110–115). Широкое распространение в этот период на всей рассматриваемой территории получили булавки с ажурными навершия-ми, ажурные шейные гривны, серьги со сферическим щитком (скифского типа, умбоновидные) и др. ( Ефимова , 2005. С. 189). Украшения, найденные на территории перечисленных культур, помимо близких технологических и морфологических характеристик, имеют общие стилистические особенности, отличающие их от изделий этого же времени, встречающихся на других территориях. С формированием общего рынка сбыта подобных ювелирных изделий стиль «ажурного» литья распространился и на периферийные участки. В частности, характерные украшения были найдены в слоях раннедьяковских памятников Селецкое, Каширское, Мутенки, Настасьино и др., которые по облику своей материальной культуры более тяготеют к археологическим общностям бассейна Оки ( Крис и др. , 1984; Сидоров , 2004; Сапрыкина , 2005; Сыроватко, Сапрыкина , 2011).

Рис. 2. Карта распространения подвесок-коньков серии Ксизово-Свиридоново

1 – Ксизово-19; 2 – Рыльский р-н Курской обл.; 3 – Жадино; 4 – Свинухово; 5 – Свиридоново;

6 – Уваровичи; 7 – Холмец; 8 – Моисеево

К сожалению, контекст большинства находок подвесок-коньков серии Кси-зово-Свиридоново не позволяет точно установить время их существования. Определенная «зацепка» есть только у свиридоновской находки, и ниже мы попробуем обосновать возможную датировку предмета.

Рекогносцировочный раскоп 2010 г. ставил своей целью добрать возможные остатки клада, однако подвеска найдена не в самом раскопе, а в непосредственной близости от него, на поверхности памятника. Заметим, что подъемный материал, даже с учетом того, что поверхность не задернована, а покрыта толстым слоем опавшей листвы, довольно многочисленный. Крупные фрагменты сосудов встречаются по всей площадке, особенно много керамики по склонам и на тропинках. В таких же условиях – на минимальной глубине или под листьями – располагаются и находки из металла: выплески и обломки изделий из медных сплавов. Это довольно любопытный факт, коррелирующий с наблюдениями за распределением керамики в слое. Вблизи раскопа найден фрагмент тигля. Обнаруженный ранее клад располагался в центре этого ареала находок, маркирующих, вероятно, существовавшее в этой части площадки литейное производство.

Вопрос о дате находки может прояснить керамика памятника (табл. 1).

Таблица 1. Керамика городища Свиридоново III

|

Aдрес |

Сетчатая |

Гладкостенная |

Штрихованная |

Неопределенная |

Всего |

||

|

Нитчатая/орна-ментированные фрагменты |

Рябчатая/орна-ментированные фрагменты |

Неопределенная/ орнаментированные фрагменты |

|||||

|

Подъемный материал: склон и площадка |

9/1 с гребенчатым штампом |

3/2 с гребенчатым штампом |

11/2 с гребенчатым штампом |

66/6 с гребенчатым штампом |

35/1 с гребенчатым штампом, 1 с отверстием |

37/4 с гребенчатым штампом, 1 с ямками |

168/18 |

|

Пласт 1 |

2 |

3 |

8 |

27 |

4 |

32/2 с гребенчатым штампом, 2 с вдавлениями наклонной палочки |

76/4 |

|

Пласт 2 |

8/2 |

4 |

9 |

68/2 с гребенчатым штампом |

20 |

63/2 |

174/4 |

|

Пласт 3 |

1/1 с гребенчатым штампом |

2 |

2/2 с гребенчатым штампом |

11/1 гребенчатым штампом |

4 |

16 |

36/3 |

В пласте 1 количество нитчатой и штрихованной керамики минимально, несколько выше доля этих групп в пласте 2. С учетом того, что крупные фрагменты залегали прямо под листьями, сохранность керамики в пласте 1 и даже среди подъемного материала в целом лучше, не исключено, что это объективный факт, а не результат перемешивания находок. К этому стоит добавить, что нитчатая керамика по отпечаткам сходна с коллекцией Климентовской стоянки, орнаментация гребенчатым штампом – достоверно ранний признак, указывающий на период финальной бронзы, и падение доли ранних типов керамики (штрихованной и типа Климентовской стоянки) к верхнему пласту объяснимо. В пласте 3 доля нитчатой керамики снова минимальна, но это может быть отражением общего снижения количества находок на этом уровне.

Сочетание нитчатого отпечатка и гребенчатого штампа само по себе довольно редкое явление. Такая керамика известна на Боровском Кургане ( Крен-ке, Лопатина , 2008. Рис. 11, 1, 2 ; 12, 66, 70, 59, 62 ), в «Храме Цереры» ( Крен-ке и др. , 2008. Рис. 44) и даже на самой Климентовской стоянке, но ее везде мало, нами она воспринималась как некий гибрид разных традиций. В нашем же комплексе ее доля достаточно высока. И хотя на некоторых фрагментах есть отпечатки «наклонной палочки», что как раз и является типичным приемом орнаментации для керамики климентовского типа, относительно высокое количество черепков с сочетанием «нитчатый отпечаток и гребенчатый штамп» очень показательно.

Отметим также, что на памятнике пока почти не встречаются «крупноячеистые рябчатые» отпечатки, есть только один мелкий фрагмент, фактура которого похожа на них. Среди «нитчатой» керамики высока доля черепков эпохи финальной бронзы климентовского круга. Отделить ее от собственно «нитчатой»

дьяковской при такой малой выборке трудно, и мы не можем утверждать, что последней в коллекции вообще нет, но очевидно, что ее немного. Если наша датировка распространения дьяковской «нитчатой» керамики последними веками до н. э. верна ( Сыроватко , 2009. С. 123), получается, что верхним хронологическим пределом городища следует считать IV–III, быть может, начало II в. до н. э. На основании имеющихся на данный момент представлений о стратиграфической и планиграфической ситуации на памятнике время существования комплекса по изготовлению ювелирных изделий может быть отнесено к финалу функционирования городища Свиридоново III.

К сожалению, внутренняя периодизация лесных культур эпохи раннего железа разработана весьма слабо, «узкие» даты памятников, как правило, установить невозможно, что создает определенные трудности при датировании подвесок-коньков свиридоновско-ксизовской серии. Тем не менее наблюдения за хронологией городища Свиридоново и Жадинского комплекса показывают, что эти подвески вряд ли использовались после III в. до н. э. Учитывая стилистическую близость входящих в серию вещей, можно заключить, что время их бытования не было слишком длительным. Осторожно (с допуском) его можно определить в рамках IV–III вв. до н. э.

ЛИТЕРAТУРA

AКР – Aрхеологическая карта России. Курская обл. М., 1998. Ч. 1.

Бородин Г. В. , 2004. Работы Курского разведочного отряда // AО 2003 г.

Драбушэўскі А. І. , Макушнікаў А. А. , 1993. Уваравічы // Aрхеалогія і нумізматыка Беларусі: Энцы-клапедыя. Мінск.

Дробушевский А. И. , 1989. Отчет отделу археологии Института истории AН БССР об археологических исследованиях в Гомельской области в 1989 году // Aрхив ИИ НAН РБ. № 1141.

Ефимова Ю. В. , 2005. Хронология вещевого комплекса днепро-двинской культуры Верхнего Под-непровья // II Городцовские чтения. М. (Тр. ГИМ. Вып. 145.)

Зорин А. В. , Стародубцев Г. Ю. , Шпилев А. Г. , Щеглова О. А. , 2008. Очерки истории Курского края с древнейших времен до XVII в. Курск.

Кренке Н. А. , Агеева К. Е. , Григорян С. Б. , Ершов И. Н. , Кравцов А. Е. , Леонова Е. В. , 2008. Поселение Царицыно-1 («Церера») // Aрхеология парка Царицыно. М.

Кренке Н. А. , Лопатина О. А. , 2008. Городище Боровский курган // Aрхеология Подмосковья. М. Вып. 4.

Крис Х. И. , Чернай И. Л. , Данильченко В. П. , 1984. О раннем периоде дьяковских городищ // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М.

Никольская Т. Н. , 1953. Городище у деревни Свинухово // КСИИМК. Вып. XLIX.

Обломський А. М. , Терпиловський Р. В. , 1994. Посейм’я у латенський час // Aрхеологія. 3.

Пузикова А. И. , 1981. Марицкое городище в Посеймье. М.

Рассадин С. Е. , 1994. Aжурные украшения подгорцевского стиля // Гiстарычна-археалагiчный зборнiк. № 5. Мiнск.

Сапрыкина И. А. , 2005. Литейные формы из раскопок Мутёнковского городища // II Городцовские чтения. М. (Тр. ГИМ. Вып. 145.)

Сидоров В. В. , 2004. Мутёнковское городище // Aрхеология Подмосковья. М. Вып. 1.

Сыроватко А. С. , 2009. Юго-восточное Подмосковье в железном веке. М.

Сыроватко А. С. , Сапрыкина И. А. , 2011. Клад «рубчатых» браслетов на р. Оке // Aрхеология Подмосковья. М. Вып. 7.

Терпиловський Р. В. , Білинська Л. І. , 2010. Тілоспалення знатного воїна рубежу ер на Сеймі // Aрхеологія. 3.

Шмидт Е. А. , 1963. Древние городища в области верхнего течения р. Десны // Третьяков П. Н. , Шмидт Е. А . Древние городища Смоленщины. М.; Л.

Шмидт Е. А. , 1992. Племена верховьев Днепра до образования Древнерусского государства. М.

ЖЕНСКИЕ МЕТAЛЛИЧЕСКИЕ УКРAШЕНИЯ ДОНСКИХ AЛAН

(ИСТОРИОГРAФИЯ ПРОБЛЕМЫ И AКТУAЛЬНЫЕ ЗAДAЧИ)

T. E. Sidorenko . Metal woman decoration of the Don Alans (Historiography of the problem and actual tasks)

История изучения аланских катакомбных могильников салтово-маяцкой культуры в донской лесостепи охватывает более ста лет. За прошедшее время полевым исследованиям там подверглись девять катакомбных некрополей салтово-маяцкой культуры (рис. 1): Верхнесалтовский, Старосалтовский, Рубежанский, Дмитриевский, Ютановский, Нижнелубянский, Aфоньевский, Подгоровский, Маяцкий. Степень изученности их неодинакова – от нескольких сотен катакомб на Верхне-салтовском могильнике до одной катакомбы на Aфоньевском. В итоге накоплен богатый материал, значительную часть которого составляют женские металлические украшения – серьги, перстни и браслеты (рис. 2). По данным базы «BUR-TAS», включающей информацию по состоянию на 1991 г., количество входящих в состав погребального инвентаря перстней составляет 198 единиц, браслетов – 196, серег – 264. К этому следует добавить, что в базу «BURTAS» по техническим причинам не вошли материалы Старосалтовского могильника, а в последние 20 лет активно велись полевые исследования Верхнесалтовского, Дмитриевского и Подгоровского могильников. Открытые погребальные комплексы значительно обогатили базу данных женских металлических украшений донских алан.

Список литературы Об одном типе подвесок-коньков на территории лесной и лесостепной зон Восточной Европы

- АКР -Археологическая карта России. Курская обл. М., 1998. Ч. 1. Бородин Г. В., 2004. Работы Курского разведочного отряда//АО 2003 г.

- Драбушзускi А. I.,Макушнiкау А. А., 1993. Уваравiчьi//Археалогiя i нумiзматьїка Беларусi: Энцы-клапедыя. Мiнск.

- Дробушевский А. И., 1989. Отчет отделу археологии Института истории АН БССР об археологических исследованиях в Гомельской области в 1989 году//Архив ИИ НАН РБ. № 1141.

- Ефимова Ю. В., 2005. Хронология вещевого комплекса днепро-двинской культуры Верхнего Поднепровья//II Городцовские чтения. М. (Тр. ГИМ. Вып. 145.)

- Зорин А. В., Стародубцев Г. Ю., Шпилев А. Г., Щеглова О. А., 2008. Очерки истории Курского края с древнейших времен до XVII в. Курск.

- Кренке Н. А., Агеева К. Е., Григорян С. Б., Ершов И. Н., Кравцов А. Е., Леонова Е. В., 2008. Поселение Царицыно-1 («Церера»)//Археология парка Царицыно. М.

- Кренке Н. А., Лопатина О. А., 2008. Городище Боровский курган//Археология Подмосковья. М. Вып. 4.

- Крис Х. И., Чернай И. Л., Данильченко В. П., 1984. О раннем периоде дьяковских городищ//Древности Евразии в скифо-сарматское время. М.

- Никольская Т. Н., 1953. Городище у деревни Свинухово // КСИИМК. Вып. XLIX. Обломський А. М., Терпиловський Р. В., 1994. Посейм'я у латенський час // Археологія. 3.

- Пузикова А. И., 1981. Марицкое городище в Посеймье. М.

- Рассадин С. Е., 1994. Ажурные украшения подгорцевского стиля//Пстарычна-археалапчный зборнiк. № 5. Мiнск.

- Сапрыкина И. А., 2005. Литейные формы из раскопок Мутёнковского городища//II Городцовские чтения. М. (Тр. ГИМ. Вып. 145.)

- Сидоров В. В., 2004. Мутёнковское городище//Археология Подмосковья. М. Вып. 1. Сыроватко А. С., 2009. Юго-восточное Подмосковье в железном веке. М.

- Сыроватко А. С., Сапрыкина И. А., 2011. Клад «рубчатых» браслетов на р. Оке//Археология Подмосковья. М. Вып. 7.

- Терпиловський Р. В., Бiлинська Л. I., 2010. Тiлоспалення знатного воїна рубежу ер на Сеймi//Археологiя. 3.

- Шмидт Е. А., 1963. Древние городища в области верхнего течения р. Десны//Третьяков П. Н., Шмидт Е. А. Древние городища Смоленщины. М.; Л.

- Шмидт Е. А., 1992. Племена верховьев Днепра до образования Древнерусского государства. М.