Об особенностях алмазов перспективных территорий Сибирской платформы

Автор: Зинчук Н.Н., Коптиль В.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 2 (27), 2015 года.

Бесплатный доступ

По результатам проведенных исследований и обобщения материалов об особенностях алмазов в кимберлитах Сибирской платформы сделаны выводы, что существуют индикаторные признаки на всех уровнях их нахождения: от кимберлито-вых провинций, субпровинций, полей, диатрем до рудных столбов. Совокупность разновидностей алмаза в кимберлитовых породах образует не парагенетические, а парастерические ассоциации, связанные общностью их сонахождения в кимберлитах. Сформулированы морфологические критерии алмазоносности кимберлитов в зависимости от количественного содержания в них округлых алмазов. Не установлено существенных различий в алмазоносности кимберлитов на разведанную глубину диатрем (до 1200 м).

Алмазы, кимберлиты, сибирская платформа, парастегнические ассоциации, критерии алмазоносности

Короткий адрес: https://sciup.org/147200940

IDR: 147200940 | УДК: 549.211:549.553 | DOI: 10.17072/psu.geol.27.41

Текст научной статьи Об особенностях алмазов перспективных территорий Сибирской платформы

Комплексное исследование алмазов показало [1–6, 9–13, 15–18], что минерал характеризуется комплексом кристалломорфологических и структурных особенностей, отражающих своеобразие термодинамических и геохимических условий его образования. Алмаз – полигенный минерал, образующийся не только в условиях земных недр, но и при сверхскоростном соударении космических тел с Землей. В настоящее время в мире известно четыре геолого-генетических типа коренных месторождений алмазов:

-

а) на протяжении более сотни лет успешно эксплуатируются [8, 17] коренные месторождения, связанные с кимберлитовыми трубками взрыва;

алмазоносности.

ных месторождений алмаза, приуроченный к кристаллическим породам метаморфического комплекса, локализованного в Кокчетавском массиве Казахстана, который является пока единственным представителем этого типа.

Характерной особенностью промышленных месторождений алмазов, связанных с кимберлитами и лампроитами, является их приуроченность в основном к трубкам взрыва. В некоторых случаях экономически рентабельные концентрации алмазов наблюдаются в дайках, обычно тесно связанных с диатремами кимберлитов. Два других типа коренных месторождений алмазов локализуются в коровых породах. Алмазы в них обычно мелкие – преобладают индивиды размером в сотые или десятые доли миллиметра. Импактные алмазы характеризуются специфической морфологией зерен, часто унаследованной от формы выделений замещенного графита, и содержат иногда гексагональную модификацию алмаза – лонсдейлит. Кристаллики метаморфоген-ного алмаза обычно имеют кубический габитус или скелетные формы и их сростки. Импактные и метаморфогенные алмазы могут быть использованы только для технических целей. Форма месторождений импактных алмазов – изометрическая, в то время как метаморфические комплексы с мелкими алмазами могут иметь различные размеры и форму.

Алмазопоисковые работы на Сибирской платформе проводятся уже на протяжении более 60 лет, в результате которых было открыто более 1000 кимберлитовых тел (трубки, дайки и жилы) и установлено широкое развитие россыпной ал-мазоносности в разновозрастных (от ри-фейского до современного возраста) коллекторах различных генетических типов. Все известные на платформе кимберлитовые тела распределяются по площади крайне неравномерно. Они в основном сосредоточены в центральной и северной частях платформы и группируются [8, 17] в 25 кимберлитовых полях.

Из восьми известных эпох континентального корообразования и кимберлитового магматизма наиболее перспективными считаются четыре:

-

– рифейская, убого алмазоносная (Присаянье),

– нижне- и среднепалеозойская, преимущественно высоко алмазоносная (центральная часть платформы),

– мезозойская, низко- или неалмазоносная (северо-восток платформы).

Кроме известных эксплуатирующихся (трубки Мир, Интернациональная, Удачная, Юбилейная, Айхал, Краснопресненская, Комсомольская, Зарница, Сытыкан-ская, Нюрбинская) и подготавливаемых к промышленной разработке (трубки Боту-обинская, Заря, Дальняя, диатремы Верх-немунского поля – Заполярная, Комсо-мольская-Магнитная, Новинка, Поисковая и др.) коренных месторождений алмазы установлены в порядка 150 телах, среди которых полупромышленную или близкую к промышленной алмазоносность имеет на порядок меньше диатрем.

В отдельных трубках (Дачная, имени ХХШ сьезда КПСС и др.) руда выбрана на возможную глубину открытой разработки и вследствие их существенного сужения на глубину дальнейшая разработка прекращена.

В процессе многолетних прогнознопоисковых, разведочных и эксплуатационных работ извлекаемые алмазы подвергались всестороннему и комплексному исследованию с применением ранее описанных методик. При этом мы пользовались минералогической классификацией Ю.Л. Орлова [14], по которой выделяется 11 разновидностей алмазов, имеющих глубокое физическое обоснование, свидетельствующих о своеобразии термодинамических и геохимических условий его образования, с разделением минерала различных генетических разновидностей на подразновидности по габитусу и морфологическим типам кристаллов. В основу выделения минералогических разновидностей алмазов положены: окраска, структурно-текстурные особенности, примес- ные оптически-активные центры, изотопный состав углерода, фото- и рентгенолюминесцентные особенности, минералогия и химический состав твердых включений и т.д. В качестве дополнительных типоморфных признаков привлекаются характер двойников и сростков, скульптуры травления, сохранность, трещиноватость и характер сколов. Использование комплекса типоморфных признаков алмазов позволяет выяснить с генетических позиций как их эндогенную историю в магматических очагах (кимберлитовых телах), так и последующую историю под воздействием наложенных процессов автометаморфизма кимберлитов в постмагматический этап (пластическая деформация, растворение и коррозия).

Результаты комплексного изучения минералогии и физико-механических свойств алмазов (более 200 тысяч кристаллов) из порядка более 150 кимберлитовых тел Сибирской платформы позволили выделить [1–6, 8–13] типоморфные особенности и установить их связь с алма-зоносностью. Это дало возможность провести минералогическое районирование провинций на геолого-структурной основе по алмазам на субпровинции, области, поля и кусты трубок.

Выделено [10, 11] четыре субпровинции: Центрально-Сибирская, Лено-Анабарская (Анабаро-Оленекская и При-ленская области), Тунгусская (Байкитская и Южно-Тунгусская области) и Алданская, в пределах которых установлено существенное различие типоморфных особенностей кристаллов кимберлитовых диатрем с различной степенью алмазоносно-сти (первоисточник 1 и П типов кимберлитового генезиса).

Основная масса известных кимберлитовых тел с алмазами находится в пределах Центрально-Сибирской субпровинции: Мирнинское, Накынское, Алакит-Мархинское, Далдынское и Верхнемун-ское кимберлитовые поля, в которых сконцентрированы все известные эксплуатируемые и подготавливаемые к промышленному освоению коренные место- рождения алмазов, а также подавляющее большинство кимберлитовых тел с полупромышленной продуктивностью. Алмазы характеризуются заметной дифференциацией типоморфных особенностей как по отдельным трубкам или рудным столбам, так и по кимберлитовым полям в целом.

В пределах Мирнинского кимберлитового поля выделяются три группы кимберлитовых тел, резко различающихся по типоморфным особенностям алмазов, связанные, по-видимому, с тремя разделенными по времени фазами кимберлитового магматизма (I – жила А-21, II – трубки Таежная и Амакинская и III –трубки Мир, Интернациональная, им. ХХIII сьезда КПСС, Дачная и Спутник).

Для первой (наиболее ранней) группы характерно низкое содержание октаэдров с преобладанием индивидов ромбододека-эдрического габитуса, представленных в основном окрашенными в дымчатокоричневые цвета додекаэдроидами с шагренью и полосами пластической деформации «жильного» типа, и преобладание алмазов с сине-голубым и зеленым свечением.

Во второй группе отмечается (рис. 1) примерно равное соотношение кристаллов октаэдрического и ромбододекаэдриче-ского габитусов при сравнительно низком (первые проценты) содержании

Рис. 1. Алмазы из кимберлитов трубки Таёжная (Малоботуобинский алмазоносный район)

типичных округлых алмазов и превалированием минерала с сине-голубой фотолюминесценцией.

Третья, наиболее высокопродуктивная группа кимберлитовых тел характеризуется преобладанием груболаминарных кристаллов октаэдрического (рис. 2) и переходного от него к ромбододекаэдриче-скому габитусов при низком (менее 10%) содержании индивидов ромбододекаэдри-ческого габитуса, среди которых практически отсутствуют типичные округлые алмазы.

Рис. 2. Алмазы из кимберлитов трубки Мир (Малоботуобинский алмазоносный район)

Отмечается малое количество двойников и сростков, преобладание кристаллов с розово-сиреневой фотолюминесценцией и без признаков видимого свечения, при низком содержании камней с синеголубым свечением. Имеющиеся данные свидетельствуют об отсутствии резких отличий алмазов в пределах отдельных рудных столбов из группы высокопродуктивных кимберлитовых диатрем.

Из других типоморфных особенностей можно отметить также низкое содержание поликристаллических агрегатов и индивидов с признаками природного растворения и травления, превалирование среди включений в алмазах минералов-узников ультраосновной ассоциации.

В Накынском кимберлитовом поле (Среднемархинский алмазоносный район) трубки Ботуобинская и Нюрбинская характеризуются [9-13] комплексом типо- морфных особенностей, присущих богатым диатремам (рис. 3), с преобладанием кристаллов октаэдрического (О), переходного (ОД) и ромбододекаэдрического (Д) (их соотношением О:ОД:Д=1:1:1) габитусов, при отсутствии типичных округлых алмазов, и заметным (до 5%) содержанием кристаллов псевдоромбододекаэдрическо-го габитуса, сложенных тригональными слоями роста «мархинского» типа. Кимберлитовые диатремы этого поля характеризуются также присутствием в небольшом (около 5%) количестве алмазов с тонкой окрашенной оболочкой 1V разновидности и низким содержанием двойников и сростков, превалированием индивидов с розово-сиреневой фотолюминесценцией, с высоким содержанием примесного азота в форме А-центра. Большинство встреченных сингенетических включений представлены минералами-узниками уль-траосновной ассоциации.

Рис. 3. Алмазы из кимберлитов трубки Нюр-бинская (Средне-Мархинский алмазоносный район)

В пределах Далдынского и Алакит-Мархинского кимберлитового полей для трубок с повышенной алмазоносностью характерно [10-13] низкое содержание типичных округлых алмазов «уральского» («бразильского») типа, при различном соотношении (рис. 4) кристаллов октаэдрического и ромбододекаэдрического габитусов (в трубках Удачная, Сытыканская, Комсомольская и Юбилейная содержание ромбододекаэдров менее 50%, а в трубках Айхал, Краснопресненская и Дальная – более 50%). Следует отметить, что каждая из этих трубок индивидуальна по типоморфным особенностям алмазов. Из других черт следует выделить высокое содержание двойников и сростков, а также поликристаллических агрегатов, преобладание кристаллов с сине-голубой, реже с зеленой фотолюминесценцией.

Рис. 4. Алмазы из кимберлитов трубки Айхал (Далдыно-Алакитский алмазоносный район)

Наблюдается сравнительно частая встречаемость окрашенных алмазов II, III и 1V разновидностей эклогитового генезиса, что отличает Далдынское и Алакит-Мархинское кимберлитовые поля от Мирнинского и свидетельствует о заметном различии состава мантии Земли в этих алмазоносных регионах. Среди сингенетических твердых включений в алмазах 1 разновидности преобладают (до 99,9%) минералы-узники ультраосновной ассоциации.

По характеру связи кристалломорфологических особенностей алмазов с их крупностью выделяется две группы кимберлитовых тел. Первая из них, наиболее высокопродуктивная, отличается повышенным содержанием кристаллов октаэдрического габитуса с увеличением крупности (Айхал, Удачная и др.), а вторая (Юбилейная и др.) характеризуется обратным соотношением, причем содержание типичных округлых алмазов среди последней достигает 10-15%.

Среди кимберлитовых тел этих полей с убогой алмазоносностью по соотношению габитусных форм кристаллов выде- ляются три группы трубок: I – октаэдры + переходные формы – 35%; II – О+ОД+2O – 50% и III (промежуточная) – О+ОД=35%, для которых характерно повышенное содержание типичных округлых алмазов, в основном, додекаэдроидов с шагренью и полосами пластической деформации. Такие алмазы являются типоморфным признаком не только кимберлитовых жил, но и трубок с убогой алмазо-носностью, относящихся к самостоятельной фазе кимберлитового магматизма, которая, в большинстве случаев, предшествовала образованию высокопродуктивных тел обоих полей Далдыно-Алакитского алмазоносного района.

Алмазы из кимберлитовых тел Верх-немунского поля по своим типоморфным особенностям занимают обособленное положение в пределах рассматриваемой субпровинции. Они характеризуются морфологическим спектром кристаллов с преобладанием додекаэдроидов с шагренью и полосами пластической деформации, которые присутствуют в кимберлитовых телах с убогой алмазоносностью. Это находится в противоречии с их сравнительно высокой (полупромышленной) алмазоносностью, достигающей в некоторых трубках (Заполярная) промышленных концентраций (рис. 5), т.е., с одной сторо-

Рис. 5. Алмазы из кимберлитов трубки Заполярная (Верхнемунское поле)

ны, им присущ комплекс типоморфных особенностей алмазов, свойственных в целом этому полю, а с другой – заметно индивидуализированых по некоторым свойствам (двойники и сростки, фотолюминесценция, содержание примесного азота в форме А-центра) как в отдельных трубках, так и в рудных столбах кимберлитовых тел сложного геологического строения.

Основными типоморфными особенностями алмазов из трубок этого поля являются [10, 11]: резкое преобладание кристаллов ромбододекаэдрического габитуса I разновидности, среди которых превалируют окрашенные в дымчатокоричневые цвета додекаэдроиды с шагренью и полосами пластической деформации, при сравнительно низком содержании ламинарных ромбододекаэдров, а также кристаллов октаэдрического и переходного от него к ромбододекаэдриче-скому габитусов. Для них также характерно высокое содержание поликристал-лических агрегатов VIII разновидности, которое положительно коррелируется с алмазоносностью отдельных кимберлитовых тел или рудных столбов. Количество «экзотических» алмазов II, III и IV разновидностей является низким, не превышая первых процентов, причем по своим типоморфным особенностям они не отличаются от аналогичных разновидностей из кимберлитовых тел Далдыно-Алакитского района и отличны от камней Мирнинского и Накынского кимберлитовых полей. Алмазы II, V и VII разновидностей обнаружены не только в россыпи р. Уулаах-Муна, но и в трубках Верхнемунского поля, находящихся в верховье этой реки.

В последние годы при проведении ре-визионно-опробовательских работ на известных и вновь открытых кимберлитовых телах северо-востока Сибирской платформы (Лено-Анабарская субпровинция) получены принципиально новые данные об их продуктивности и установлены месторождения с полупромышленной алмазоносностью (трубка Малокуо-напская) мезозойского возраста, что существенно меняет имеющиеся представления о перспективах коренной алмазо-носности этого обширного региона. Ре- зультаты минералогических исследований пород некоторых известных на сегодня кимберлитовых тел свидетельствуют о типоморфных особенностях алмазов как каждой в отдельности трубки, так и кимберлитовых полей в целом и их резком отличии от кристаллов большинства россыпей северо-востока Сибирской платформы, коренные источники которых до настоящего времени не установлены.

Типоморфные особенности алмазов из кимберлитовых тел Лено-Анабарской субпровинции не менее индивидуализированы, чем таковые ЦентральноСибирской. Среди известных кимберлитовых полей этой обширной территории представительное для статистической характеристики количество алмазов установлено [10–13] только в девяти телах пяти полей (Омонос-Укукитском, Куранах-ском, Чомурдахском, Верхнемоторчун-ском и Куойском). По мнению большинства исследователей, для кимберлитовых тел северо-востока Сибирской платформы (преимущественно мезозойского возраста) характерен комплекс особенностей вещественного состава, отличающий их от аналогичных диатрем других субпровинций. Кимберлитовые породы представлены здесь интрузивной и эксплозивной фазой [17, 18]. Cреди первых присутствуют мелилит и монтичеллит, а также перовскит, апатит и рудные минералы. В трубках взрыва основную роль играют кимберлитовые брекчии, но встречаются и порфировые разности интрузивной фации. В изученных трубках отмечено много слюдистых кимберлитов. Характерно в целом невысокое содержание минералов-спутников алмаза, причем пикроильменит преобладает над пиропом. Среди последних редки разности алмазной ассоциации [15]. Кимберлиты характеризуются повышенными концентрациями титана, железа, фосфора, алюминия и калия. Количество ксенолитов глубинных пород в диатремах данной территории понижено и в их составе почти не встречаются нодули алмаз-пироповой фации глубинности. По комплексу типоморфных особенностей алмазы из описываемых кимберлитовых тел резко отличаются от кристаллов из разновозрастных россыпей этого обширного региона, в первую очередь, пониженным содержанием типичных округлых алмазов «уральского» («бразильского») типа I разновидности и полным отсутствием кристаллов II, V и VII разновидностей. В этих кимберлитовых телах преобладают обычные для диатрем ЦентральноСибирской субпровинции ламинарные кристаллы ряда октаэдр-ромбододекаэдр (рис. 6) октаэдрического, ромбододекаэд- битусов I разновидности, причем в большинстве трубок их содержание нередко выше, чем в богатых диатремах Далдыно-Алакитского и Верхнемунского алмазоносных районов. Это в значительной мере подчеркивает несостоятельность высказываний некоторых исследователей о существовании зональности Сибирской платформы по алмазам и о закономерном снижении доли октаэдров по направлению с юга на север региона. При этом следует подчеркнуть факт наличия для каждого кимберлитового поля своих типоморфных рического и переходного между ними га-

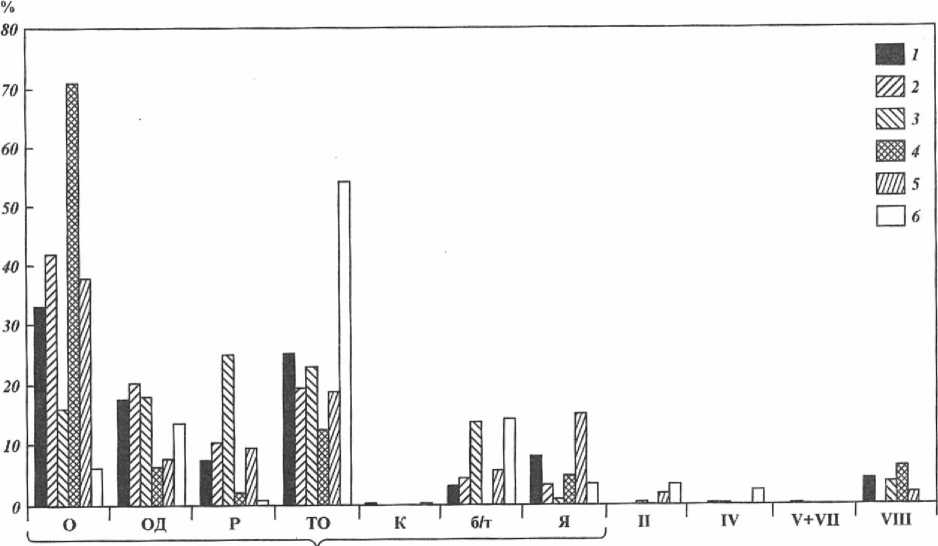

Рис. 6. Типоморфные особенности алмазов из кимберлитов северо-востока Сибирской платформы: 1, П, 1У, У + УП, УШ – разновидности по Ю.Л.Орлову [14]; принятые сокращения: О – октаэдры, ОД – переходные формы, Р – ламинарные ромбододекаэдры, ТО – сумма типично округлых алмазов, К – кубы, б/т – осколки, Я – янусы; 1-6 – кимберлитовые трубки: 1 – Ленинград, 2 – Светлана, 3 – Университетская, 4 – дайка Ан-21/79, 5 – Аэрогеологическая, 6 – Дьян-га

особенностей алмазов, а в пределах Омо-нос-Укукитского поля наблюдается даже резкое отличие кристаллов двух пространственно разобщенных кустов трубок (северный – трубки Ленинград и Русловая, южный – Светлана и Лорик).

Диатремы Омонос-Укукитского поля характеризуются повышенным (более 2/3) суммарным содержанием кристаллов октаэдрического и переходного от октаэд- рического к ромбододекаэдрическому габитусов I разновидности, представленных преимущественно индивидами с тригональными слоями роста и полицентрически растущими гранями, также сложенными тригональными слоями роста, что свидетельствует [11] об отсутствии признаков природного растворения. Алмазы с пятнами пигментации и ожелезненные отсутствуют. По фотолюминесцентным особенностям преобладают (до 37%) алмазы с розово-сиреневым свечением при примерно сопоставимых между собой количествах кристаллов с сине-голубым свечением (до 20%) и без признаков такового (18–23%).

Подавляющее большинство (52–62%) кристаллов содержит твердые включения с резким преобладанием среди них эпигенетических графит-сульфидных. Южный куст Омонос-Укукитского поля близок по кристалломорфологическим особенностям к алмазам северного куста, характеризуясь преобладанием (42–46%) октаэдров, но отличается повышенным (до 36%) содержанием двойников и сростков, кристаллов с признаками природного травления (76–85%), более высокой прозрачностью и пониженным (не выше 15%) количеством окрашенных камней, резким преобладанием (64–67%) кристаллов с синеголубой фотолюминесценцией и включений ультраосновного парагенезиса.

Алмазы Чомурдахского поля характеризуются аномально высоким (до 71%) содержанием кристаллов октаэдрического габитуса, среди которых преобладают (до 48%) плоскогранные острореберные октаэдры, представленные шпинелевыми двойниками, часто в комбинации с незакономерными сростками, преимущественно с коррозией. Большинство алмазов из кимберлитов дайки Ан-21/79 в той или иной степени прозрачные; содержание полупрозрачных (до 15%) и окрашенных в лилово-коричневый цвет (12,5%) кристаллов небольшое. В целом спектр алмазов из упомянутой дайки не имеет аналогов на СП при их некоторой близости по высокому содержанию двойников и сростков октаэдров к микроалмазам отдельных кимберлитовых тел Алакит-Мархинского поля с убогой алмазоносно-стью [10,11].

В Верхнемоторчунском поле наиболее крупной по размерам (17 га) на северо-востоке СП является трубка Аэрогеологи-ческая, в которой доминируют кристаллы октаэдрического и переходного от октаэдрического к ромбододекаэдрическому га- битусов I разновидности (в сумме около 60%) при в целом низком (до 19%) содержании додекаэдроидов с шагренью и полосами пластической деформации. Содержание двойников и сростков является (рис.8) повышенным (до 38%) при резком преобладании (до 25%) двойников по шпинелевому закону. Скульптуры травления представлены преимущественно (до 22%) кавернами. Алмазы отличаются повышенной степенью прозрачности при высоком (до 36%) содержании кристаллов чистой воды и прозрачных. Окрашенных камней немного (24,5%) и представлены они лилово-коричневыми кристаллами 1 разновидности. Характерной особенностью алмазов из диатремы является преобладающая (до 57%) зеленая фотолюминесценция, что сближает их с кристаллами трубки Поисковая в Верхнемунском районе. Концентрация алмазов с синеголубым свечением не превышает 6%. Среди общего содержания алмазов с твердыми включениями (до 43%) около 28% занимают эпигенетические включения графита, часто в ассоциации с сульфидами. Характерной особенностью алмазов из описываемой диатремы является сравнительно высокое (до 15%) содержание сингенетических включений, представленных преимущественно минералами-узниками ультраосновной ассоциации (оливин, часто в парагенезисе с хромитом). Степень сохранности (целостность) алмазов очень высокая при резком преобладании (до 77%) целых и в значительной степени поврежденных камней. Большинство (68%) кристаллов не имеют трещин и в целом преобладают техногенные сколы.

Кимберлитовые диатремы с убогой алмазоносностью Куранахского поля заметно отличаются как от трубки Малоку-онапская этого поля, так и от других трубок северо-востока СП по типоморфным особенностям алмазов. Для них характерна [10, 11] «далдыно-алакитская» минералогическая ассоциация с преобладанием (до 25%) ламинарных ромбододекаэдров и при заметном суммарном содержании (до 35%) кристаллов октаэдрического и пере- ходного от октаэдрического к ромбододе-каэдрическому габитусов. При этом среди них преобладают индивиды с занозистой штриховкой. Содержание типичных округлых алмазов довольно низкое (421%), причем половину из них составляют додекаэдроиды с шагренью и полосами пластической деформации. Низким (2-4%) является содержание поликристалличе-ских агрегатов VIII разновидности [14], единичны находки алмазов IV разновидности с оболочкой. Количество двойников и сростков небольшое (6–16%), преобладают незакономерные сростки (5–9%). Довольно значительно (до 32%) содержание кристаллов с признаками природного травления, представленных исключительно шрамами. Большинство алмазов – в той или иной степени прозрачные камни при заметном (20–40%) количестве полупрозрачных индивидов. Общее содержание окрашенных камней составляет около 25%, преобладает (16–20%) лиловокоричневая окраска кристаллов I разновидности при заметном (около 5%) количестве серых кристаллов VIII разновидности. Ожелезненные алмазы являются редкостью (до 1,5%). По фотолюминесцент-ным особенностям доминируют (30–36%) алмазы с розово-сиреневым свечением при сравнительно небольших (9–21%) содержаниях кристаллов с другими цветами фотолюминесценции. Общее количество твердых включений в алмазах сравнительно невысокое (до 32%), причем среди них преобладают эпигенетические образования графита, ассоциирующего с сульфидами.

Главной в этом поле является кимберлитовая трубка Малокуонапская, расположенная в верхнем течении р. Малая Ку-онапка, на её левом берегу в 0,5 км от русла. Она прорывает отложения верхнего протерозоя и нижнего кембрия, перекры-ваясь лишь маломощным чехлом элювиально-делювиальных отложений. На уровне современного эрозионного среза трубка характеризуется близкой к грушевидной форме с расширенной южной частью и более узкой северной. Трубка со- стоит из двух сопряженных между собой рудных столбов (северного и южного), отвечающих двум этапам формирования диатремы и сложенных различными типами кимберлитовых пород. Северная часть трубки сложена преимущественно порфировым кимберлитом первой фазы внедрения, по трещинам, инъецированным автолитовой кимберлитовой брекчией второй фазы, сформировавшей в основном южную часть трубки (южный рудный столб). Большая часть южной части трубки сложена автолитовой кимберлитовой брекчией второй фазы внедрения, содержащей в виде включений обломки порфировых кимберлитов второй фазы внедрения (типа «кимберлит в кимберлите»). Вдоль восточного и юго-восточного контактов южного рудного столба выделяется так называемая зона смешения кимберлитовых пород, сложенная автоли-товой брекчией, насыщенной (до 10% обьема) обломками порфировых кимберлитов. Размеры алмазов трубки Малокуо-напская являются обычными для кимберлитовых тел и колеблются в значительных пределах – от мельчайших кристаллов массой 0,1 мг до довольно крупных камней массой свыше 1 кар. Среди изученных алмазов свыше 95% составляют кристаллы 1 разновидности – бесцветные, реже эпигенетически окрашенные в дымчатокоричневые цвета слабой интенсивности. Незначительное содержание желтых кубоидов II разновидности (0,5%), алмазов с оболочкой IV разновидности (0,5%) и по-ликристаллических агрегатов VIII разновидности (1,3%). Кроме того, алмазы характеризуются высоким содержанием типоморфных для богатых кимберлитовых тел позднепалеозойского возраста ламинарных кристаллов октаэдрического, ром-бододекаэдрического и переходного между ними габитусов (в сумме около 65%) при сравнительно низком количестве типичных округлых алмазов «уральского» («бразильского») типа (около 20%) и заметном (до 10%) содержании бесформенных осколков, имеющих в основном техногенный характер. Типичные округлые алмазы, являющиеся неблагоприятным фактором алмазоносности, полностью отсутствуют в крупных классах. Особенностью изученных алмазов является высокое (около 20%), по сравнению с другими месторождениями, содержание кристаллов с блоковой скульптурой, в основном ром-бододекаэдрического габитуса, что сближает их с ассоциацией кристаллов «кю-тюнгдинского» типа. Из других морфологических типов кристаллов преимущественным распространением пользуются алмазы со сноповидной и занозистой штриховкой, реже с полицентрически растущими гранями. Количество двойников и сростков здесь одно из наиболее низких (12-13%) среди известных кимберлитовых тел Сибирской платформы, приближаясь к алмазам из месторождений Малоботуоби-нского района. Среди них наиболее распространенными являются двойники по шпинелевому закону и незакономерные сростки. Число алмазов со скульптурами травления, представленных в основном шрамами, относительно небольшое, не превышающее 25%. При этом содержание кристаллов с кавернами и коррозией составляет всего 2,5%. Подавляющее большинство (свыше 93%) изученных алмазов – в той или иной степени прозрачные камни при высоком (в сумме около 65%) содержании кристаллов чистой воды и весьма прозрачных. Количество окрашенных камней является в целом невысоким и редко превышающим 15%. Наиболее распространены дымчато- и лиловокоричневая слабой интенсивности окраска алмазов I разновидности (21%), значительно реже наблюдается серая и черная (из-за включений графита) окраска камней VIII разновидности. Встречены единичные алмазы с желтой и зеленой (цвета морской волны) окраской, а также с зелеными пятнами пигментации. Кристаллы с признаками ожелезнения отсутствуют.

По характеру свечения в ультрафиолетовых лучах больше алмазов с розовосиреневым свечением при заметном (до 20%) содержании кристаллов без признаков видимого свечения и с зеленой фото- люминесценцией. Общее количество алмазов с твердыми включениями иногда превышает 25%. Преобладают эпигенетические включения графита в ассоциации с сульфидами. Установлено различие в содержании алмазов в различных рудных столбах диатремы.

Особо следует отметить для диатрем северо-востока Сибирской платформы ти-поморфизм алмазов II, III и IV разновидностей, которые по своим особенностям близки к кристаллам аналогичных разновидностей Далдынского, Алакит-Мархинского и Верхнемунского кимберлитовых полей, имеющих, вероятно, эклогитовый генезис и резко отличающихся от камней этих же разновидностей из известных россыпей северо-востока Сибирской платформы. Типоморфные для этих россыпей кристаллы V и VII, а также II разновидностей (по комплексу признаков) в кимберлитовых телах этого региона полностью отсутствуют [10, 11]. Своеобразной является также кристалломорфо-логия преобладающих в кимберлитовых телах Анабаро-Оленекской области алмазов 1 разновидности, среди которых выделяются формы роста, растворения и коррозии. Так, в кимберлитовых телах За-падно-Укукитского, Чомурдахского, Ку-ранахского и Верхнемоторчунского полей чаще встречаются кристаллы октаэдрического и переходного от октаэдрического к ромбододекаэдрическому габитусов, причем их содержание заметно увеличивается с уменьшением крупности (особенно в классе -1+0,5 мм). Следует при этом отметить, что в первых двух полях преобладают октаэдры с тригональными слоями роста и с полицентрически растущими гранями, также сложенными тригональными слоями роста, характерными для высокопродуктивных кимберлитовых трубок Мирнинского поля. Резко индивидуальными являются типоморфные особенности алмазов южного куста трубок Луча-канского кимберлитового поля (Отрицательная, Двойная, Флажок и Ан.79а) с повышенным (до 25%) содержанием бесцветных кубоидов I разновидности и своеобразных молочно-белых кубоидов IV разновидности с «облегченным» изотопным составом (δ13С= -17 – -20‰) [14] углерода, а также трубки Дьянга (Куой-ское поле), в котором резко преобладают додекаэдроиды с шагренью и полосами пластинчатой деформации со сплошными кавернами и с резко преобладающей эклогитовой ассоциацией (гранат оранжевый + омфацит) твердых включений в алмазах.

Проведенные исследования позволяют утверждать, что алмазы из кимберлитов, изученных субпровинций СП характеризуются значительной дифференциацией типоморфных особенностей, что, в свою очередь, указывает как на своеобразие термодинамических и геохимических условий их образования, так и на гетерогенность строения верхней мантии Земли. Об имеющих место неоднородностях в строении верхней мантии показывает и различие в содержании и типоморфизме алмазов из широко распространенных на северо-востоке СП россыпей и кимберлитовых диатрем. Кристалломорфологические особенности алмазов, в частности, высокое содержание кристаллов октаэдрического и переходного от него к ромбо-додекаэдрическому габитусов (кроме трубки Дьянга), свидетельствуют о существовании благоприятных условий для сохранности алмазов.

При этом следует отметить, что полученные в последние годы на представительном статистическом материале результаты исследований типоморфных особенностей алмазов из кимберлитовых тел северо-востока СП меняют имеющиеся представления о закономерном изменении с юга на север провинции морфологии алмазов: снижение кристаллов октаэдрического габитуса и увеличение количества индивидов ромбододекаэдрическо-го, в том числе и типичных округлых алмазов.

Эти представления были основаны на некорректном сопоставлении алмазов из кимберлитовых тел центральной части провинции и кристаллов из россыпей северо-востока СП, так как на это время до- стоверное количество кристаллов из кимберлитовых тел этой части платформы еще не было установлено и комплексно не изучено. Результаты проведенных исследований алмазов СП позволяют сделать вывод, что существуют индикаторные признаки этого интересного минерала на всех уровнях его нахождения: от кимберлитовых – провинции, субпровинции, поля, тела до рудного столба. Типоморфизм алмазов из кимберлитов мы рассматриваем с позиций гипотезы о его полигенезе и ксеногенности в геологических образованиях. В связи с этим вся совокупность разновидностей алмазов в кимберлитах образует не парагенетические, а парасте-рические ассоциации, связанные с общностью сонахождения в этих своеобразных породах. Анализ результатов исследований алмазов СП указывает, что разнообразие морфологических ассоциаций определяется условиями кристаллизации алмаза в материнских породах и местами заложения кимберлитовых очагов, а также особенностями протекания извержений кимберлитовых расплавов, существенным образом влияющих на растворение и коррозию кристаллов минерала, что приводит к преобразованию его первоначальной формы вплоть до полного уничтожения. В итоге для каждого кимберлитового тела присущ индивидуальный характер типоморфных особенностей алмазов, причем в диатремах многофазного строения зачастую отличаются кристаллы отдельных рудных столбов.

Проведенный анализ особенностей алмазов позволяет сформулировать морфологический критерий алмазоносности, отрицательным фактором которой является повышенное (более 18–20%) содержания типичных округлых алмазов «уральского» («бразильского») типа. В свою очередь, имеющиеся данные по типомор-физму алмазов из кимберлитовых тел Сибирской платформы свидетельствует об отсутствии горизонтальной концентрической зональности в изменении их типоморфных особенностей.

Существует несколько площадей, характеризующихся определенными различиями их структурного положения и неодинаковой глубиной заложения магматических очагов, а также динамикой проявления кимберлитового магматизма и различием окислительных условий, способствующих растворению и коррозии алмазов. Это противоречит мнению отдельных исследователей, предлагающих модель концентрического строения кимберлитовых провинций по результатам исследования вещественного состава маг-матитов, при которой от центра древних платформ к их периферии алмазоносность диатрем резко уменьшается. Следует подчеркнуть, что пока не установлено и уменьшение алмазоносности с глубиной кимберлитовых диатрем.

Разработанные методические приёмы изучения алмазов и особенности его распространения можно успешно использовать при оценке перспектив алмазоносно-сти и других древних платформ Мира.

Список литературы Об особенностях алмазов перспективных территорий Сибирской платформы

- Аргунов К.П., Захарова В.Р., Зинчук Н.Н. Методическое руководство по изучению и использованию алмазов при типизации кимберлитовых трубок/Уралгеология. Свердловск, 1985. 105 с.

- Аргунов К.П., Зинчук Н.Н. Некоторые вопросы онтогении природных алмазов//Исследование высокобарических минералов. М.: ИФЗ АН СССР, 1987. С.166-186.

- Афанасьев В.П., Ефимова Э.С., Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Атлас морфологии алмазов России. Новосибирск: НИЦ ОИГГМ СО РАН, 2000. 291 с.

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Похиленко Н.П. Морфология и морфогенез индикаторных минералов кимберлитов. Новосибирск: Гео, 2001. 276 с.

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Похиленко Н.П. Поисковая минералогия алмаза. Новосибирск: Гео, 2010. 650 с.

- Бартошинский З.В., Квасница В.Н. Кристалломорфология алмаза из кимберлитов. Киев: Наукова думка, 1991. 172 с.

- Галимов Э.М., Клюев Ю.А., Ивановская И.Н. и др. Корреляция изотопного состава углерода, морфологии и структурных особенностей монокристаллических алмазов из некоторых россыпей Якутии//Докл. АН СССР. 1979. Т.249. №-4. С.958-961.

- Зинчук Н.Н., Зуев В.М., Коптиль В.И., Черный С.Д. Стратегия ведения и результаты алмазопоисковых работ//Горный вестник. 1997. №-3. С.53-57.

- Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Особенности алмазов из кимберлитовой трубки Нюр-бинская (Якутия)//Проблемы алмазной геологии и некоторые пути их решения. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. С.368-376.

- Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Особенности коренной алмазоносности Сибирской платформы//Российская Арктика: геологическая история, минералогия, экология. СПб., 2002. С.586-602.

- Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Типоморфизм алмазов Сибирской платформы. М.: Недра, 2003. 603 с.

- Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Типоморфные особенности алмазов в связи с проблемой прогнозирования их коренных источников//Мiнеральнi ресурси Украiни. 2014. №-1. С.17-23.

- Зинчук Н.Н., Коптиль В.И., Борис Е.И., Липашова А.Н. Типоморфные особенности алмазов из кимберлитовых тел Сибирской платформы в связи с прогнозированием и поисками месторождений алмазов//Вестник Воронежского ун-та. Геология, 1999. №-7. С. 155-166.

- Орлов Ю.Л. Минералогия алмаза. М.: Наука, 1984. 264 с.

- Соболев Н.В. О минералогических критериях алмазоносности кимберлитов//Геология и геофизика. 1971. №-3. С. 70-80.

- Соболев Н.В., Ефимова Э.С. Парагенетические типы природных алмазов//Петрология и минералогия земной коры и верхней мантии. Новосибирск: ИГГМ СО АН СССР. 1981. С.70-77.

- Харькив А.Д., Зинчук Н.Н., Крючков А.И. Коренные месторождения алмазов Мира. М.: Недра, 1998. 556 с.

- Харькив А.Д., Квасница В.Н., Сафронов А.Ф., Зинчук Н.Н. Типоморфизм алмаза и его минералов-спутников из кимберлитов. Киев: Наукова думка, 1989. 183 с.