Об особенностях граблей как сельскохозяйственного орудия для заготовки кормовых трав на сено

Автор: Сухаева А.Р., Косарева А.В., Аносова А.И.

Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 1 (41), 2025 года.

Бесплатный доступ

Одним из ключевых аспектов механизации процессов кормопроизводства является заготовка кормовых трав на сено. На основе осуществленного обзора источников литературы и их анализа установлены особенностей конструкции и функционирования современных технических средств для выполнения операций по заготовке кормов. Приведенный иллюстративный материал с указанием траекторий движения рабочих органов дополняет информацию об граблях как сельскохозяйственных орудиях и облегчает восприятие материала. Выявлены положительные и отрицательные моменты применения граблей и наиболее перспективные из них.

Кормовые травы, заготовка сена, сельскохозяйственное орудие, грабли

Короткий адрес: https://sciup.org/147248144

IDR: 147248144 | УДК: 633.

Текст научной статьи Об особенностях граблей как сельскохозяйственного орудия для заготовки кормовых трав на сено

Введение. Результаты научных исследований ученых способствуют повышению эффективности функционирования сельскохозяйственного производства [1, 4, 5, 6, 11, 12]. К приоритетным направлениям изысканий относятся разработка технических средств и технологий механизации растениеводческой отрасли сельского хозяйства [7, 9, 10, 13, 14, 15]. Не являются исключением в этом плане машины и оборудование для кормопроизводства [2, 3, 8].

Цель работы – установить особенности конструкции и принципа функционирования, а также условия применения сельскохозяйственных орудий для заготовки кормовых трав на сено.

Методика проведения исследований: изучить состояние вопроса по теме путем осуществления обзора информации, выполнить анализ особенностей средств механизации технологии заготовки трав на сено.

Результаты исследования. Операции технологии заготовки кормовых трав на сено включают в себя:

-

- формирование из трав валков;

-

- оборачивание валков;

-

- сгребание трав;

-

- ворошение трав в прокосах.

В настоящее время существует различные типы технических для реализации операций механизации трудоемких процессов в этом направлении.

В зависимости от технического устройства грабли структурируются на поперечные и боковые. Функционально они отличаются друг от друга видом образуемого валка. По устройству рабочего органа грабли могут быть: барабанные либо зубовые, а также роторные или же колесно-пальцевые.

Также, как и все сельскохозяйственные машины они делятся на прицепные, навесные и полуприцепные.

Поперечные грабли. При использовании этого вида сельскохозяйственного орудия операции технологического процесса выполняются в следующей последовательности:

-

- скашивание и провяливание растений в прокосах;

-

- сбор травы в валки.

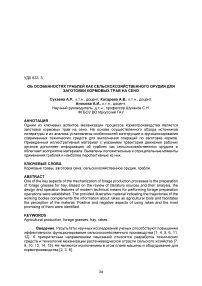

Валки размещают перпендикулярно направлению перемещения в процессе работы сельскохозяйственного орудия. Пол позицией 1 на иллюстрации (рис. 1, а) обозначен зуб. Внутри короба формируется травяной валок. Зубья как рабочий орган монтируются к бруску 3. Посредством подъемного механизма 5 устанавливается рабочее положение граблей.

Рисунок 1 - Фрагмент секций поперечных граблей (а), траектория (б) движения точки зуба граблей при подъеме и опускании:

1 - зуб, 2 - очистительный прут, 3 - грабельный брус, 4 - колесо секции, 5 - механизм подъема, 6 - рама секции

При переводе технического средства в нерабочее положение концы зубьев принимают верхнее положение, и трава из короба остается на поверхности поля. Очистительные прутья 2, размещенные между группой из 5…10 сгребающих зубьев обеспечивают очистку зубьев от травы. Затем при завершении подъема зубья принимают рабочую позицию.

Траектория подъема ab (рис. 1, б), а также опускания bc 1 либо bc 2 зубьев оказывает влияние на значение ширины образуемого валка.

Траектории bc 1 и bc 2 перемещения конца зуба формируют значение высоты его подъема, а также линейной скорости движения граблей. Эти параметры проецируются ( L 2 ≥L 1 ) на горизонталь и являются отражением огрехов dc 1 и dc 2 .

Поперечные грабли представлены структурируют на прицепные, а также полуприцепные. Значение ширины захвата варьирует: минимум – 2 м., максимум – 16 м. В качестве тяговой силы при работе граблей ГК-2 используют одну лошадь. При применении данного варианта ячеистый автомат, получающий движение от колес, оказывает воздействие на механизм подъема и сбрасывания грабельного бруса.

Тракторные грабли изготавливают прицепной конструкции, а также в навесном варианте либо полунавесном. Отличительной особенностью широкозахватных орудий является наличие секций. Последние скреплены друг с другом между шарнирами. Такое соединение позволяет копировать рельеф местности. Механизм подъема грабельного бруса срабатывает с помощью гидравлической системы трактора. В качестве тяговой силы при работе данного типа граблей используют трактора класса 0,9 и 1,4.

Отрицательная сторона рассматриваемого сельскохозяйственного орудия – значительные потери. По причине того, что образуемые валки имеют высокую плотность время высушивания немалое. Практикуется применение, когда значение урожайности растений менее 5 т/га.

Боковые грабли. При использовании этого вида сельскохозяйственного орудия операции технологического процесса выполняются в следующей последовательности:

-

- ворошение провяленных растений в прокосах;

-

- сгребание травы в продольные валки с размещением вдоль направления движения агрегата;

-

- оборачивание валков с разбрасыванием;

-

- сдваивание валков.

Положительные стороны реализации технологии с использованием этих технических средств: уборка высокоурожайных растений характеризуется высокими качественными показателями функционирования; образование однородного валка по размерам, а также по рыхлости; обеспечивают высокий уровень копирования микрорельефа местности; показатели потерь листовой части растений гораздо меньше, по сравнению с работой поперечных граблей.

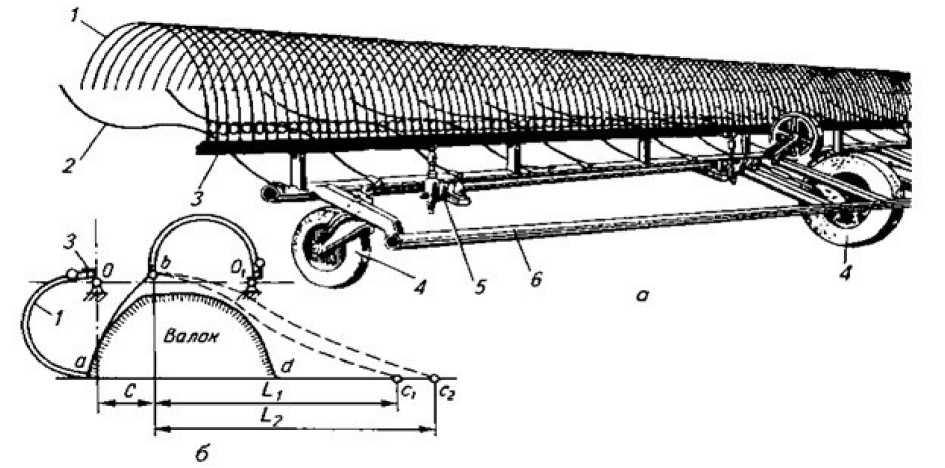

Колесно-пальцевые грабли. Рабочие органы этих технических средств - колеса на иллюстрации обозначены под позициями 1 и 2 (рис. 2, а). Пружинные пальцы 3 (рис.2, б), в том числе обод 4, а также кольцо 6, скрепленные друг с другом спицами 5 являются составными элементами колес. Колеса, смонтированные на колеса, свободно вращаются. Пальцы 3 имеют одну плоскость вращения. Предусмотренный загиб пальцев против направления вращения улучшает процесс сбрасывания растений. Оптимизацию давления на почву колес обеспечивает ее подпружиненная конструкция. Вращательное движение колес осуществляется за счет сил реакции при сцеплении с почвой.

В случае, когда положение секций пальцевых колес находится показанном на схеме (рис. 2, а), то выполняется сгребание трав в валок, а при (рис. 2, б) – ворошение их в прокосе.

Рисунок 2 – Положение колес граблей при сгребании (а) и ворошении (б), устройство пальцевого колеса (в):

1, 2 – колеса, 3 – пальцы, 4 – обод, 5 – спица, 6 – кольцо.

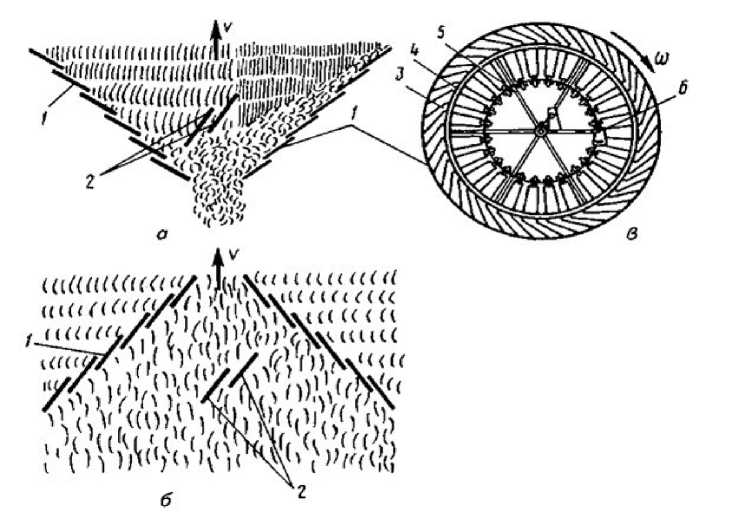

Роторные грабли. Эти технические средства образуют сдвигают растения двумя секциями в сторону таким образом образуя продольный валок. Сельскохозяйственное орудие устроена так. Имеется два ротора (рис. 3 , а ). Ротор оснащен шестью граблинами 2 с пальцами 3. В действие роторы приводятся от ВОМ трактора. Граблины как единое целое совершают вращательное движение совместно с ротором.

Рисунок 3 – Роторные грабли ПН-600 (а) и схемы выполняемых ими операций (б): 1 – роторы, 2 – граблина, 3 – пальцы, 4 – щитки, 5 – балка, 6 – ремень, 7 – навеска I – сгребание травы, II – ворошение травы, III – оборачивание валка, IV – разбрасывание травы из валка, V – сдваивание валков, VI – отвод массы от препятствий

В рабочем положении пальцы обеспечивают захватывание травы (зоны aa 1 ). В последующем цикле трава перемещается к центру. Зоны a 1 a отражают положение граблин в верхнем нерабочем положении. Минимизация разбрасывания растений осуществляется щитками 4.

Следующий рисунок (рис. 3, б) иллюстрирует схему работы роторных граблей при осуществлении ворошения травы в прокосе. Далее, в соответствии с технологией растения оборачивают. Затем они подвергаются разбрасыванию. Кроме того, реализуется сдваивание валков и дополнительный отвод травы от препятствий.

Вывод. Краткое изучение состояния рассматриваемого вопроса позволяет получить более полное понимание в этой сфере знаний. Понять область локального применения сельскохозяйственных орудий с наибольшей их эффективностью, что способствует улучшению выполняемых производственных процессов.