Об особенностях начального этапа клонального микроразмножения ремонтантных форм малины in vitro

Автор: Сковородников Д.Н., Нам И.Я., Казаков И.В., Заякин В.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биотехнология. Культура клеток и тканей

Статья в выпуске: 3 т.39, 2004 года.

Бесплатный доступ

Оценивали возможность введения в культуру in vitro ремонтантных форм малины осенью при использовании в качестве эксплантов фрагментов почек, изолированных из побегов замещения. Определяли эффективность использования в качестве цитокинина тидиазурона с целью ускорения селекционного процесса трудноразмножаемых образцов малины. Анализировали регенерационную способность новых гибридов на этапе размножения.

Короткий адрес: https://sciup.org/142132978

IDR: 142132978 | УДК: 634.711:581.143.6

Текст научной статьи Об особенностях начального этапа клонального микроразмножения ремонтантных форм малины in vitro

В последние годы в лаборатории биотехнологии Брянской государственной сельскохозяйственной академии для ускорения селекционного процесса и размножения посадочного материала новых образцов и сортов ремонтантных форм малины применяли метод клонального микроразмножения (1-3). Введение в культуру межвидовых ремонтантных форм малины усложняется тем, что ряд ценных отборов сложного межвидового происхождения, включающих геноплазму малины красной, черной, боярышниколистной, душистой, замечательной и поленики, характеризуется очень низким коэффициентом размножения в полевых условиях, а отдельные образцы не образуют корневой поросли (4).

Источниками эксплантов при введении в культуру in vitro образцов малины, в том числе и ремонтантного типа, обычно служат апикальные и пазушные меристемы в период активного роста побегов возобновления (май—июнь), когда их длина составляет 5-20 см (1, 3, 5). При этом можно также использовать меристематические ткани адвентивных этиолированных побегов, полученных от заготовленных осенью корневых черенков, что, однако, исключено при работе с ремонтантными гибридами малины, так как они на момент первичной оценки бывают представлены единичными кустами (6, 7).

На Кокинском опорном пункте Всероссийского селекционнотехнологического института садоводства и питомниководства (ВСТИСП) селекция ремонтантных форм малины ведется в направлении создания сортов, реализующих основную часть своей продуктивности осенью на однолетних побегах, что позволяет ежегодно после заморозков срезать всю надземную часть куста. В связи с этим после проведения селекционной оценки сеянцев (конец августа—начало сентября) для введения в культуру in vitro можно использовать почти все нераспустившиеся почки на побегах замещения, которые на этом этапе развития дифференцированы по цветочному типу. Успешная реализация такого подхода, то есть введение образцов в культуру осенью вместо весны будущего года, может почти на 1 год ускорить размножение перспективных форм, а значит, и создание новых сортов малины.

Для размножения многих плодово-ягодных культур в качестве источника цитокинина применяют производное дифенилмочевины — тидиазурон (TDZ), который в низких концентрациях оказался намного эффективнее по сравнению с широко используемым цитокинином пуринового ряда — бензиламинопурином (6-БАП) (8). Ранее нами было выявлено положительное влияние TDZ на развитие меристем и цветочных зачатков, а также размножение ремонтантных образцов малины (2).

В задачу этой работы входила оптимизация введения в осенний период в культуру in vitro и последующее размножение новых межвидовых ремонтантных форм малины с целью ускорения селекционного процесса.

Методика. Объектом исследования служили образцы и сорта ремонтантных форм малины сложного межвидового происхождения, созданные на Кокинском опорном пункте ВСТИСП: Бабье лето 2, Геракл, Надежная, Бриллиантовая, а также 12 образцов, выделенных для размножения в 2002 году.

Питательные среды готовили на основе минеральных составляющих среды Мурасиге-Скуга при увеличении в 3 раза концентрации хелата железа (9). Стерили- зацию материала, приготовление питательных сред, выделение, посадку эксплантов и их культивирование осуществляли по стандартным методикам (5). На этапе введения в культуру в качестве цитокинина применяли TDZ в концентрации 0,1 мг/л. При сравнении in vitro эксплантов, выделенных из побегов размножения (поросль) и за- мещения, оценивали возможность использования почек последних.

Для определения зависимости эффективности культивирования от места расположения почек использовали побеги ремонтантного сорта малины Бабье лето 2: изолировали нечетные почки, считая от основания побега. При введении в культуру in vitro учитывали количество выживших и инфицированных фрагментов почек, а также число образовавшихся побегов на эксплант. Для размножения растений применяли среды, содержащие один из цитокининов — 6-БАП (2 мг/л) или TDZ (0,1 мг/л). Черенкование растений проводили в стерильных условиях на фильтровальной бумаге в чашках Петри посредством отделения пазушных и адвентивных побегов, а также разделения побегов на несколько частей, содержащих два-три междоузлия. Определяли количество дополнительно образовавшихся побегов без учета черенко- вания.

Статистическую обработку данных проводили по Доспехову (10).

Результаты. Наибольшей приживаемостью (100 %) характеризовались через 1 мес культивирования экспланты, выделенные из почек побегов размножения сортов Геракл, Надежная и Бриллиантовая. При введении в культуру in vitro эксплантов из побегов замещения наибольшая приживаемость отмечена для сортов Бриллиантовая и Геракл — соответственно 100 и 97,1 %, несколько ниже для сорта Надежная — 90 %. Более высокая приживаемость эксплантов из побегов размножения по сравнению с таковыми замещения может быть обусловлена высокой регенерационной способностью молодых тканей почек, так как первые образуются у малины в течение всего периода вегетации, вплоть до заморозков (11). Регенерация побегов была выяв-

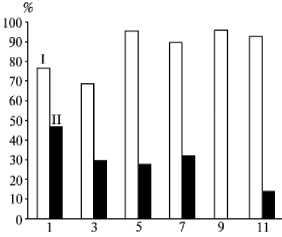

Приживаемость и инфицирован-ность эксплантов почек малины сорта Бабье лето 2 в зависимости от их месторасположения на побеге: 111 — порядок латерального расположения почек; I и II — соответственно доля выживших и инфицированных эксплантов (%).

лена у всех сортов. У многих растений морфогенез изолированных тканей зависит от расположения почек на побегах. На однолетних побегах замещения у межвидового ремонтантного сорта малины Бабье лето 2 наиболее мелкие почки, еще не давшие начало плодовым веточкам, как и у малины обычного типа, находятся в основании побега (12). От места расположения почек на побеге зависели как количество инфицированных эксплантов, так и их приживаемость в первые сутки культивирования (рис.).

Инфицированность эксплантов почек, расположенных в основании побега оказалась, наибольшей (46 %), а приживаемость — наименьшей (68-77 %). После 1 мес культивирования фрагментов почек однолетних побегов замещения на среде с TDZ прослеживалась тенденция увеличения числа образовавшихся побегов от основания до латерала первого порядка; число побегов у эксплантов 11-го порядка составляло 2,7 шт. (табл. 1).

После перенесения эксплантов на среду, содержащую 6-БАП, наблюдалось пропорциональное увеличение (почти в 2 раза) числа образовавшихся побегов, причем повышенной способностью к регенерации обладали верхние почки. Эту зависимость можно объяснить как морфологической неоднородностью почек, так и их различным физиологическим состоянием.

1. Оценка регенерационной способности эксплантов в зависимости от месторасположения почек на однолетних побегах замещения малины ремонтантного типа

|

Порядок расположения почек на побеге |

Число побегов на один эксплант |

|

|

Первый пассаж (TDZ, 0,1 мг/л) |

Второй пассаж (6-БАП, 2 мг/л) |

|

|

1 |

1,0 ± 0,5 |

1,4 ± 0,5 |

|

3 |

0,8 ± 0,2 |

2,3 ± 1,1 |

|

5 |

0,9 ± 0,3 |

1,6 ± 0,7 |

|

7 |

1,3 ± 0,5 |

2,2 ± 0,1 |

|

9 |

1,8 ± 0,2 |

3,6 ± 0,6 |

|

11 |

2,7 ± 0,2 |

4,5 ± 0,7 |

У всех 12 образцов малины ремонтантного типа в связи с сильной засухой во время вегетационного периода поросль отсутствовала, поэтому выделение эксплантов новых отборов проводили в сентябре, используя почки плодоносящих однолетних побегов замещения (табл. 2). Из 12 образцов у пяти не выявлено инфицированности эксплантов. Через 2 мес культивирования экспланты были перенесены на среду размножения. При добавлении в среду TDZ приживаемость эксплантов образцов малины варь

ировала от 68,8 (23-74-10) до 100 % (9-35-10, 19-99-1, 17-60-1 и 21-232-2), исключение составлял образец 9-95-1 (30,8 %), погибший при введении в культуру в 2001 году, что, по-видимому, связано с генотипическими особенностями. Экспланты каждого образца различались по степени развития, количеству регенерировавших побегов, их морфологии, что, возможно, обусловлено различной степенью развития почек на побеге.

-

2. Приживаемость и инфицированность эксплантов из почек однолетних побегов замещения при введении в культуру различных образцов малины ремонтантного типа (отобраны в 2002 году)

-

3. Коэффициент размножения различных образцов малины ремонтантного типа в зависимости от пассажа и среды культивирования

|

Образец |

Число выделенных эксплантов |

Доля инфицированных эксплантов, % |

Приживаемость эксплантов на среде, содержащей TDZ, % |

|

9-35-10 |

16 |

50 |

100 |

|

19-99-1 |

23 |

0 |

100 |

|

17-60-1 |

31 |

8,7 |

100 |

|

23-74-10 |

22 |

27,3 |

68,8 |

|

7-254-1 |

16 |

0 |

75,0 |

|

15-146-2 |

19 |

0 |

94,7 |

|

18-65-10 |

29 |

0 |

96,6 |

|

21-232-2 |

15 |

0 |

100 |

|

1-98-10 |

15 |

6,7 |

78,6 |

|

16-136-11 |

30 |

13,3 |

92,0 |

|

19-136-10 |

15 |

20,0 |

91,7 |

|

9-95-1 |

32 |

9,4 |

30,8 |

П р и м е ч а н и е. Приживаемость учитывали без учета инфицированных эксплантов. Образец 9-95-1 погиб при введении в культуру в 2001 году.

При исследовании особенностей динамики размножения пяти гибридов только у образцов 9-35-10 и 7-254-1 выявлено существенное увеличение коэффициента размножения в первом пассаже (табл. 3). Использование в качестве цитокинина TDZ способствовало увеличению коэффициента размножения у образцов 7-254-1 и 21-232-2, однако при этом у значительной части растений наблюдались признаки витрификации.

|

Образец |

Коэффициент размножения |

|||

|

Первый пассаж |

Второй пассаж |

Третий пассаж |

||

|

6-БАП |

6-БАП |

6-БАП |

1 ТDZ |

|

|

9-35-10 |

3,0 ± 0,6 |

6,0 ± 0,7 |

3,3 ± 0,3 |

4,2 ± 0,6 |

|

7-254-1 |

1,8 ± 0,8 |

2,9 ± 0,1 |

3,0 ± 0,7 |

7,0 ± 0,8 |

|

18-65-10 |

3,0 ± 0,3 |

2,8 ± 0,6 |

2,5 ± 0,2 |

2,8 ± 0,7 |

|

21-232-2 |

3,6 ± 0,9 |

2,0 ± 0,2 |

2,5 ± 0,1 |

4,2 ± 0,5 |

|

1-98-10 |

1,9 ± 0,3 |

2,9 ± 0,4 |

2,2 ± 0,2 |

1,5 ± 0,4 |

П р и м е ч а н и е. Отсчет пассажей начинался со времени перенесения на среду с 6-БАП. Концентрация 6-БАП и ТDZ составляла соответственно 2 и 0,1 мг/л.

Неэффективность использования TDZ в концентрациях 0,01-0,1 мг/л при размножении ремонтантных форм малины была отмечена также Высоцким (13). Полученные в нашей лаборатории положительные результаты влияния TDZ на размножение некоторых ремонтантных форм малины, возможно, объясняются генотипиче- скими различиями и разной физиологической отзывчивостью растений, обусловленной этапом размножения и укоренения (2).

Таким образом, для введения в культуру in vitro межвидовых ремонтантных форм малины при отсутствии поросли в качестве источника эксплантов рекомендуется использовать почки побегов замещения, изолированные осенью, причем предпочтение следует отдавать верхним нераспустившимся почкам. Показано, что применение в качестве цитокинина TDZ обеспечивает высокую приживаемость первичных эксплантов.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Н а м И.Я., З а я к и н В.В., В о в к В.В. и др. Оптимизация метода клонального микроразмножения для ускорения селекции межвидовых ремонтантных форм малины. С.-х. биол., 1998, 3: 51-55.

-

2. В о в к В.В., З а я к и н В.В., Н а м И.Я. и др. Использование цитокининов ряда дифенилмочевины при микроклональном размножении ремонтантной малины. С.-х. биол., 1999, 5: 52-56.

-

3. В о в к В.В. Оптимизация селекционного процесса и ускоренное размножение межвидовых ремонтантных форм малины методом in vitro. Автореф. канд. дис. Брянск, 2000.

-

4. К а з а к о в И.В. Малина и ежевика. М., 1994.

-

5. Т у р о в с к а я Н.И., С т р ы г и н а О.В. Микроклональное размножение малины. Садоводство и

виноградарство, 1990, 8: 26-29.

-

6. A n d e r s o n W.C. Tissue culture propagation of red and black raspberries, Rubus idaeus and Rubus occi-dentali. Acta Hortic., 1980, 112: 13-20.

-

7. J a m e s D.J., K n i g h t V.H., T h u r b o n I.J. Micropropagation of red raspberry and influence of phloroglucinol. Sci. Hortic., 1980, 12: 313-319.

-

8. H u e t t e m a n C.A., P r e e c e J.E. Thidiazuron: a potent cytokinin for woody plant tissue culture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 1993, 33: 105-119.

-

9. M u r a s h i g e T., S k o o g F. A revised medium for rapid growth and bioassay with tabaco tissue cultures. Physiol., 1962, 15, 13: 473-497.

-

10. Д о с п е х о в Б.А. Методика полевого опыта. М., 1979.

-

11. Я р о с л а в ц е в Е.И. Малина. М., 1979.

-

12. В и т к о в с к и й В.Л. Морфогенез плодовых растений. Л., 1984.

-

13. В ы с о ц к и й В.А. Особенности клонального микроразмножения некоторых форм ремонтантной

малины. В сб.: Плодоводство и ягодоводство России. М., 1996, 3: 90-95.

Брянская государственная сельскохозяйственная Поступила в редакцию академия, 243365, Брянская обл., Выгоничский р-н, п/о Кокино; 11 ноября 2003 года

Кокинский опорный пункт Всероссийского селекционно технологического института садоводства и питомнико-водства,

Брянская обл.

ABOUT FEATURES OF INITIAL STAGE OF CLONAL

MICROCULTIVATION OF REMONTANT RASPBERRY IN VITRO

D.N. Skovorodnikov, I.Ya. Nam, I.V. Kazakov, V.V. Zayakin

S u m m a r y

The authors estimated the possibility for cultivation in vitro of remontant raspberry in autumn with use as explants of bud fragments isolated from substitution shoots and also determined the efficiency as cytokinin of thidiazuron with the purpose of acceleration of breeding for hard cultivated raspberry varieties. The regeneration ability in new hybrids on propagation stage was analyzed. The effective survival of bud explants from low part of fructiferous shoots picked in autumn during of cultivation on medium with thidiazuron was revealed. It was shown, that the farthest from shoot base buds have the greatest regeneration ability.

Новые книги

Эколого-генетический подход к селекции растений (на примере хлопчатника и тритикале) /Под ред. В.А. Бободжанова, В.А. Драгав-цева, Ю.С. Насырова и др. СПб: ВНИИР им. Н.И. Вавилова, 2002, 112 с.

В книге представлен экологогенетический подход к селекции растений. Рассматриваются экологические, генетические и физиологические аспекты селекции тритикале и хлопчатника в Таджикистане на основе изу- чения физиолого-генетических систем аттракции, адаптивности и др. Показано, что экологогенетический подход к селекции позволяет разрабатывать методы рационального использования созданных сортов, получать новые устойчивые к неблагоприятным (лимитирующим) факторам среды генотипы. Применение экологогенетического анализа дает возможность определять норму реакции одного и того же генотипа, выявлять причины изменчивости генетических и физиологических признаков, оценивать реальную природу экологически зависимого гетерозиса, трансгрессий и взаимодействия генотип—среда, а также с высокой достоверностью прогнозировать генетические и экологические эффекты этих явлений.

Н и к о л а е в с к и й В.С. Экологическая оценка загрязнения среды и состояния наземных экосистем методами фитоиндикации. Пушкино: ВНИИЛМ, 2002, 220 с.

В монографии представлена разработанная автором система методов фитоиндикации загрязнения окружающей среды и состояния наземных экосистем. Приведены новые экологические нормативы ПДК загрязнения воздуха для зеленых насаждений Москвы и всей растительности России. Даны рекомендации по использованию методов фитоиндикации загрязнения атмосферного воздуха, оценки состояния лесной растительности и экологического зонирования территорий. Описаны методы расчета нормативов допустимого загрязнения воздуха. Уделено внимание нормированию допустимого загрязнения атмосферного воздуха для биоты на основе принципов современной экологии.

Технология выращивания картофеля в Краснодарском крае. Рекомендации / Подг. С.В. Гаркуша, В.Н. Александров, В.Т. Шавер-динов и др. Краснодар, 2002, 52 с.

В рекомендациях изложены научные основы выращивания растений картофеля. Описаны биологические особенности культуры и основные факторы, определяющие качество клубней, такие как размещение в севообороте, обработка почвы (основная и предпосадочная), применение удобрений, подготовка клубней к посадке, уход за ними. Рассматриваются особенности возделывания картофеля при орошении, а также раннего картофеля. Обсуждаются проблемы семеноводства культуры на безви-русной основе в условиях теплицы. Уделено внимание способам послеуборочной обработки и хранения клубней. Предложена система интегрированной защиты растений картофеля от сорной растительности, вредителей и болезней.

Методические указания по получению тет-раплоидных гетерозисных гибридов картофеля на основе мейотической полиплоидии /Подг. С.М. Мусин, С.Н. Петухов, Р.Х. Якупова. М., 2002, 36 с.

В методических указаниях рассматриваются теоретические и практические вопросы гетерозиса картофеля. Представлено цитогенетическое обоснование возможностей мейотиче-ской полиплоидии. Показано, что одним из важнейших элементов в селекции на диплоидном уровне является гибридизация с примитивными и дикими диплоидными формами. Обоснованы преимущества селекции на диплоидном уровне (облегчается отбор по полигенным признакам, появляется возможность избавиться от летальных и сублетальных генов). Описаны схемы получения тетраплоидных гетерозисных гибридов на основе использования 2 n -гамет. Рассматриваются вопросы использования молекулярно-генетических маркеров в селекции картофеля на гетерозис на основе мейотической полиплоидии.