Об особенностях некоторых индикаторных минералов кимберлитовых пород

Автор: Зинчук Н.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Осуществлен анализ результатов проведенных исследований мантийных модулей в кимберлитовых ди-атремах основных алмазоносных районов Сибирской платформы. Комплексно изучались морфология и химизм гранатов, хромдиопсидов, клинопироксенов, пикроильменитов, хромитов и хромшпинелидов. В целом для каждого типа кимберлитовых пород, слагающих трубки, количество минералов алмазной ассоциации пропорционально алмазоносности той или иной разновидности кимберлита. Очень важно как всестороннее изучение кимберлитов, так и исследование самого алмаза – минерала с широким комплексом физико-химических и кристалломорфологических особенностей, отражающих своеобразие термодинамических и геохимических условий их образования, которые могут быть использованы в качестве ти-поморфных. Детальные комплексные исследования алмаза и его парагенетических минералов-спутников позволяют установить вещественно-индикационные параметры кимберлитового магматизма различной продуктивности и геолого-структурного положения кимберлитовых тел, а также решают вопросы о коренных источниках алмазов россыпей. Присутствие в кимберлитах определенных групп глубинных ксе-нолитов и ксенозерен их минералов, химический и геохимический состав кимберлитов позволили сформулировать концепцию о свойствах образований верхней мантии, являющихся источником магмы каждого из выделяемых типов кимберлитов. Подтверждена существующая точка зрения, что причиной раз-личной продуктивности кимберлитов является глубина залегания корней магматических очагов. Обычно корни промышленно-продуктивных кимберлитов залегают на большей глубине, чем слабо алмазонос-ные. С изучением индикаторных первичных минералов кимберлитов связано совершенствование направления исследований на создание наиболее рациональных схем переработки руды и обеспечивающих кристаллосберегающие технологии, а также расширение областей применения алмазов с учетом их реальной структуры и физических особенностей, в том числе выявления природных объектов с повышенным качеством алмазного сырья.

Мантийные ксенолиты, алмаз и его парагенетические спутники, алмазоносные поля, Сибирская платформа

Короткий адрес: https://sciup.org/147247285

IDR: 147247285 | УДК: 549.12:551.735.9 | DOI: 10.17072/psu.geol.23.4.352

Текст научной статьи Об особенностях некоторых индикаторных минералов кимберлитовых пород

Судя по опубликованным работам (Афанасьев, Зинчук, 1987; Афанасьев и др., 1998, 2000 1–2 , 2009; Зинчук, Бардухинов, 2021, 2022 1–3 ; Мацюк, Зинчук, 2001; Afanasiev et al., 2005), постоянно проводится комплексное изучение парагенезисов и особенностей химического состава индикаторных минералов кимберлитов (ИМК), к которым относится достаточно широкий набор минералов ультраосновных и эклогитовых парагенезисов, образовавшихся в диапазоне Р-Т -условий вертикального разреза лито сферной мантии древн их платформ, и © Зинчук Н.Н. , 2024

в первую очередь, наиболее изученной Сибирской платформы (СП). Весь набор этих минералов присутствует также и в ксенолитах мантийных пород, вынесенных кимберлитами из значительного интервала мантийных глубин на земную поверхность. Наиболее глубинные из этих ксенолитов относятся (Василенко и др., 2000; Зинчук, 20211–3; Сав-ко и др., 1999, 2003; Grakhanov et al., 2015; Serov et al., 2001) к зоне взаимодействия вещества конвектирующей астеносферы с подошвой литосферы и представлены катакла-зированными лерцолитами, гигантозернистыми обогащенными перидотитами мега-кристовой ассоциации и очень редкими ксе- нолитами полимиктовых брекчий. К наименее глубинным относятся шпинелевые перидотиты и пироксениты зоны перехода кора – верхняя мантия. Большинство исследователей сходятся во мнении (Горшков и др., 2002; Зинчук, 20221–2; Зинчук и др., 1997, 2004; Kotelnikov, Zinchuk, 2008), что преобладающая часть ИМК – продукт дезинтеграции древних пород литосферной мантии, и поэтому эти минералы являются ксеногенными по отношению к самим кимберлитам. В то же время не исключается возможность кимберлитового происхождения обогащенных железом и титаном минералов мегакри-стовой ассоциации – бедных хромом пиропов, пикроильменитов, субкальциевых клинопироксенов, сравнительно низкомагнези-альных энстатитов с заметной примесью диопсидовой молекулы и оливина с повышенной железистостью. Комплекс минералов и ксенолитов мантийного происхождения в кимберлитах делится (Зинчук, 1991, 1998, 2014, 2024; Котельников, Зинчук, 1997; Харькив и др., 1991, 1998; Хитров и др., 1987) на две ассоциации – ультраосновную и эклогитовую. Существует также серия пи-роксенитовых парагенезисов, характеризующихся широкими диапазонами как минерального, так и валового химического состава относящихся к ним пород, занимающих промежуточное положение по этим характеристикам между типичными ультраоснов-ными ассоциациями и эклогитами. Минералы ультраосновных парагенезисов мантийного происхождения отмечены в кимберлитах и лампроитах. Комплексные минералогические исследования ИМК и алмаза связаны с внедрением метода рентгеноспектрального микроанализа с электронным зондом, что позволило получить новые данные об их составе. К минералам ультраосновных парагенезисов относятся оливины, хромсодержащие магнезиальные гранаты с широкими вариациями содержаний кальциевого и хромового компонентов, клинопироксены с низкой железистостью, энстатиты, хромшпине-лиды, пикроильмениты, алмазы, цирконы, часть флогопита, муассанита и апатита.

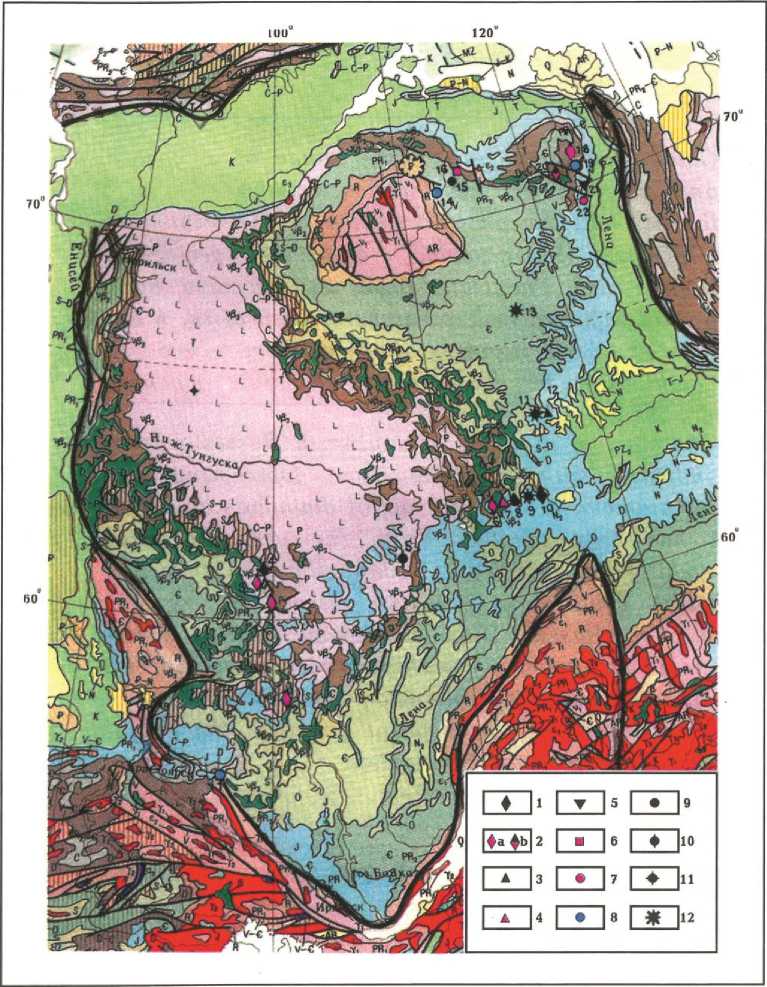

При характеристике ореолов под термином «шлиховой ореол рассеяния ИМК» обычно подразумевают (Зинчук, 2015, 2016, 2017, 2018; Зинчук, Коптиль, 2003; Зинчук и др., 1987) собственно минеральную ассоциацию алмазоносных пород (облик, состав, соотношение минералов, гранулометрия, содержание и др.) независимо от того, в каком фациально-генетическом типе осадков она находится. Так как особенности шлиховых ореолов в значительной степени зависят от условий формирования осадочных коллекторов, понятие «ореол рассеяния минералов алмазоносных пород» в более широком понимании должно подразумевать и учитывать ассоциацию ИМК и осадочную среду, в которой она локализуется. Объектами таких рассмотрений являются механические экзогенные ореолы, традиционно называемые вторичными, в отличие от первичных, формирующихся во вмещающих породах вокруг магматического тела в момент его становления и консолидации. В алмазной геологии понятия «первичные» и «вторичные» ореолы определяются не по времени их формирования относительно становления кимберлитовых тел, а в зависимости от того, синхронно или не синхронно размыву коренного источника происходит ореолообразование. Это очень важно в связи с часто решаемой задачей выделения в шлиховых пробах из конкретного ореола минералов прямого размыва коренных источников алмазоносных пород из массы переотложенных для последующего построения карт локализации россыпей и вторичных корректоров (рис. 1).

Для практических целей ореолы рассеяния ИМК обычно классифицируют (Зинчук, 2022 1–4 ; Зинчук, Бардухинов, 2024 1–2 ; Кедрова и др., 2020 1–2 ; Котельников, Зинчук, 2001 1–2 ) по трем главным параметрам: а) литодинамическим обстановкам формирования; б) характеру взаимоотношений кимберлитовых минералов с вмещающими их осадочно-терригенными отложениями; в) дальности переноса минералов от коренных источников. Более дробная характеристика (по форме, размерам, положению в разрезе, соотношению ИМК и другим признакам) используется как дополнительные сведения, количество и характеристика которых изменяются при решении конкретных прогнознопоисковых задач. По условиям образования различают континентальные, морские и сформировавшиеся в переходных ландшафт-но-геодинамических обстановках.

Рис. 1. Геологическая схема локализации россыпей и осадочных коллекторов алмазов различных возрастов и генетических типов, из которых изучены ИМК. Осадочные коллекторы, россыпи и рос-сыпепроявления алмазов: 1 – нижнекаменноугольные прибрежно-морские первичные; 2 – верхнепалеозойские вторичные переотложенные (а) и смешанные (б); 3 – нижнеюрские первичные в эрозионно-карстовых депрессиях вблизи богатых коренных источников; 4 – мезозойские континентальные неоднократно переотложенные; 5 – мезозойские прибрежно-морского и дельтового типа; 6 – меловые в карстовых воронках; 7–12 – четвертичные и современные, образовавшиеся за счет перемыва мезозойских россыпей (7), древних неизвестных коллекторов (8), карстовых отложений (9), нижнекаменноугольных осадков (10), верхнепалеозойских россыпей (11), мезозойских отложений и коренных источников (12). Цифры на схеме: 1) россыпепроявление шелеховское; 2) мурская толща; 3) та-рыдакский, хушмуканский, бедошеминский коллекторы; 4) россыпепроявления р. Тычаны; 5) рос-сыпепроявления рек Кочема, Б. и М. Еремы, Апка и др.; 6) россыпи: 6 – Восточная, 7 – Солурская, 8 – Водораздельные галечники и Новинка-Геофизическая, 9 – рек Ирелях и Малая Ботуобия,; 10 – эмяксинский и онкучахский; россыпи: 11 – р. Марха, 12 – вблизи трубок Ботуобинская и Нюр-бинская, 13 – р. Муна, 14 – р. Большая Куонапка; 15 – россыпи рек Эбелях, Биллях и Маят; 16 – карстовые алмазоносные отложения; 17 – карнийский коллектор; 18 – кютюнгдинский коллектор; 19 – россыпи рек Молодо, Далдын и др.; 20 – далдынский коллектор; 21 – россыпи, связанные с волжским коллектором; 22 – россыпи нижнего течения рек Молодо и Сюнгюде

По характеру взаимоотношений ИМК и терригенных отложений, в которых они находятся, выделяют первичные, вторичные и смешанные (комбинированного питания) ореолы и россыпи. По дальности переноса шлиховых ассоциаций в континентальных условиях существуют ореолы ближнего (сотни метров – первые км), умеренного (первые или десятки км) и дальнего (более 30–40 км) переноса. ИМК кимберлитов по-разному ведут себя как в коренных источниках, так и при переотложении и нахождении во вторичных коллекторах.

Оливин в кимберлитах и ксенолитах уль-траосновных пород литосферной мантии древних платформ относится (Зинчук, 20231– 3; Котельников, Зинчук, 2006; Егоров и др., 2003) к наиболее распространенным минералам. В ряде кимберлитовых трубок Якутской алмазоносной провинции (ЯАП) его содержание в породе составляет 200 кг/м3 и более (трубка Оливиновая и др.). Содержание оливина в ксенолитах наиболее истощенных ультраосновных пород (гарцбургит-дунитов) достигает 95 % от объема образца. В ксенолитах и крупных выделениях в кимберлите оливин обычно трещиноват, по трещинам замещается серпентином, образующим петельчатую структуру. Размер зерен оливина варьирует от долей миллиметра до 6 см. В ксенолитах мегакристаллических гарцбур-гит-дунитов отмечены гигантские зерна оливина размером до 15 см. Очень часто такие ксенолиты целиком состоят из единственного монокристалла оливина, разделенного трещинами на блоки, содержащие редкие вкрапленники малокальцитового пиропа, хромита, реже энстатита и алмаза. Цвет оливина варьирует от светло-зеленого, почти бесцветного, до буровато-серого. Наиболее часто оливин окрашен в светло-зеленые и зеленовато-желтые тона. По размерам и морфологии зерна оливинов в кимберлитах делятся на две группы: а) макрокристаллы (>0,5 мм) – большей частью это угловатые, бесформенные зерна, преимущественно реликты от замещения серпентином, хотя в слабо измененных кимберлитах восточного тела трубки Удачная встречаются идиоморфные кристаллы минерала размером до 1 мм; б) микрокристаллы – идиоморфные мелкие зерна (<0,5 мм). Первая группа включает ксенокристы (фрагменты дезинтегрированных мантийных пород) минерала, которые характеризуются как оливины I генерации. Оливины второй группы (генерации) относятся к фенокристам и кристаллизуются из кимберлитового расплава, что обусловливает их идиоморфизм. Однако достаточно часто идиоморфные кристаллы оливина имеют сложное строение, и их центральные части представлены мелкими обломками минерала I генерации, служившими своеобразными затравками, на которых росли кристаллы II генерации.

Оливины в кимберлитах и ксенолитах ультраосновных пород имеют (содержание здесь и ниже даются в мол.%) существенно форстеритовый состав (Ф0=84–95, наиболее обычны значения 88–93) с переменными содержаниями примеси NiO (0,11–0,46), низкими концентрациями примеси MnO (0,05– 0,20), TiO2 (<0,1), СаО (<0,2, обычно <0,1). В кимберлитах крупные зерна оливина в среднем несколько более магнезиальны по сравнению с мелкими. Иногда в кимберлитах встречаются зональные оливины, у которых внешняя зона обогащена Fe (прямая зональность) или Mg (обратная зональность) и Са (до 0,2 СаО), обеднена Ni (до 0,1 NiO). У большей части микрокристаллов, имеющих огранку и являющихся фенокристами (оливины II генерации), повышены содержания Fe, Ca и наблюдается обеднение Ni. Cуще-ствует прямая корреляционная связь между содержаниями Mn и Fe; Mg и Cr; Ni и Fe; Cr и Fe. Оливины, включенные в алмазы, характеризуются минимальными содержаниями железа – 4,8–11,6 % FeO, причем значения выше 9 установлены менее чем в 2 % из более 650 изученных включений, в 92 % из изученной выборки включений содержание FeO варьирует от 5,5 до 8,5 с максимумом в пределах 6,5–7 %. С помощью микроанализатора с электронным зондом нового поколения и высокопрецизионного метода с предельной чувствительностью обнаружения (до 10–20 ррm) определены содержания элементов-примесей (Al, Ti, Cr, Mn, Ca, Ni и Co) для представительной коллекции оливинов, включенных в алмазы главных коренных месторождений Якутии. Впервые для высоко-магнезиальных оливинов с содержанием форстерита 92–94 выявлены положительные корреляции содержаний Fe с Mn и Fe с Co, что свидетельствует о близких условиях образования всех изученных оливинов в перидотитовых парагенезисах. В микроалмазах из месторождений ЯАП установлена серия включений оливинов с аномально высоким содержанием NiO (0,45–0,65), низкой примесью MnO (0,065–0,09) и СаО (<0,02), что интерпретируется (Зинчук, 20234–7; Харькив и др., 1998) как свидетельство участия материала земной коры в образовании части мантийных оливинов. Другой особенностью состава оливинов, включенных в алмазы, является очень низкое содержание СаО, варьирующее в диапазоне 0,005–0,045. В них присутствует устойчивая примесь хрома (0,013– 0,115), входящего в структуру минерала, по-видимому, в виде компонента (Cr22+SiO4), что может отражать восстановительный характер условий их образования. Обнаруженные впервые (Афанасьев и др., 1998; Зинчук, 2014) наноразмерные включения хромита во включениях оливинов в микроалмазах трубки Юбилейная позволяют предполагать наличие таких мельчайших включений хромита и в других оливинах перидотитового парагенезиса и, следовательно, связывать с ними примесь хрома в таких оливинах. Содержание NiO в оливинах, включенных в алмазы, варьирует в диапазоне от 0,32 до 0,41. Однако в микроалмазах из коренных месторождений ЯАП установлена серия включений оливина с более высокой примесью NiO (до 0,65), MnO (0,08–0,13), СоО (0,009–0,022), Al2O3 (0,007–0,039). Оливины подобного состава обычны в алмазоносных кимберлитах и являются редкостью в неалмазоносных породах таких же диатрем.

Оливины из ксенолитов хромпироповых гарцбургит-дунитов, часть из которых является алмазоносной (Зинчук, 2017; Зинчук и др., 2004), по основным характеристикам составов довольно близки к оливинам, включенным в алмазы. Так, для изученной коллекции ксенолитов алмазоносных гарцбур-гит-дунитов трубки Удачная содержание FeO – 6,2–8,1, Cr2O3 – 0,02–0,09, CaO 0,003– 0,011 и NiO 0,34–0,40. Близкими составами обладают оливины из ксенолитов неалмазоносных хромпироповых гарцбургит-дунитов. У оливинов из ксенолитов зернистых лерцолитов более широкие диапазоны вариаций железистости по сравнению с оливинами на гигантозернистых гарцбургит-дунитов (f=5,2–16,6 %). Оливины из ксенолитов ката-клазированных лерцолитов в целом имеют более высокую железистость по сравнению с оливинами из равномернозернистых лерцолитов (для ЯАП среднее значение железистости – 8,9 и 7,6 соответственно), а также несколько повышенную примесь СаО. У оливинов из ксенолитов ильменитовых лерцолитов и верлитов максимальные значения железистости. Для ксенолитов ильменитовых лерцолитов трубки Удачная (Зинчук, Бардухинов, 2021, 20241–2; Мацюк, Зинчук, 2001) среднее значение железистости составляет 13,4 (при колебаниях от 11,6 до 14,3), для трубки Обнаженная – 13,9 (7,3– 17,9). Оливины из ксенолитов ильменит-пироповых лерцолитов из трубки Дальняя менее железисты – среднее значение 12,3 при колебаниях от 10,5 до 13,8 %. Железистость оливина из ксенолита ильменитового верлита из трубки Дальняя – 13,9 %. Для значительной части оливинов из ильменит-содержащих парагенезисов характерны пониженные содержания NiO (вплоть до 0,1) и более низкие (по сравнению с оливинами других ультраосновных парагенезисов) содержания Cr2O3, которые обычно не превышают 0,03. Из сказанного следует, что в ряду типов ксенолитов хромпироповые гарцбур-гит-дуниты – пироповые и хромпироповые лерцолиты – катаклазированные лерцолиты – ильменитовые лерцолиты + ильменитовые верлиты наблюдается возрастание средних значений железистости оливинов от 6 до 14 % и тенденция падения содержания от 0,4 до 0,1. Значительная часть составов кайм зональных оливинов из кимберлитов (оливины II генерации) близка к составам высокожелезистых оливинов с пониженной примесью никеля из ильменитсодержащих перидотитов. Важной особенностью состава части оливинов, ассоциирующих с алмазами, является наличие примеси азота, замещающего кислород (в количествах до 0,3 мас.%). Эта примесь отражает наряду с примесью хрома восстановительный и относительно низкотемпературный характер (с учетом высоких давлений области стабильности алмаза) условий их образования. Ксенокристы оливинов в лампроитах, судя по литературным данным (Афанасьев и др.,20001–2; Зинчук, 20211–2; Харькив и др., 1991), имеют достаточно высокие содержания NiO (0,3–0,5) и низкие – TiO2, Al2O3 и CaO (<0,05), что типично для оливинов из кимберлитов и ксенолитов перидотитов в кимберлитах. Для оливинов второй генерации интервал вариаций содержаний форстеритового компонента несколько шире (от 82 до 93,5, но большинство из них находится в пределах от 90,5 до 92,5). Оливины II генерации характеризуются повышенными содержаниями СаО (до 0,5) и (в отдельных случаях) NiO (до 0,6). Содержание Сr2O3 в оливинах обоих генераций из лампроитов также, как и в кимберлитовых оливинах, не превышает 0,1 (их обычные значения 0,02–0,07). В кимберлитах наблюдается прямая корреляционная связь между содержаниями Cr2O3 и магнезиальностью оливинов. Зональность фенокристов в лам-проитах выражается в уменьшении содержаний NiO и форстеритового компонента в периферийной зоне зерен от 0,4–0,5 до 0,2 и до 92–93, а также резком возрастании содержания СаО – до 0,3–0,4, тогда как в ядре оно обычно составляет <0,1. В гипергенных условиях и при переотложении в разновозрастные осадочные толщи оливин является наименее устойчивым ИМК и сохраняется преимущественно недалеко от коренных источников (рис. 2).

Гранаты ультраосновных парагенезисов в кимберлитах представлены (Зинчук, 20221–2, Зинчук, 2024; Мацюк, Зинчук, 2001; Afanasiev et al., 2005) достаточно широко и являются важнейшими ИМК. Присутствуют они в кимберлитах в виде мономинераль-ных зерен размером от долей миллиметра до желваков, размеры которых достигают 15 см. Наиболее крупные желваки гранатов относятся к так называемой мегакристовой ассоциации. Крупные зерна обычно трещиноваты. Для них характерно наличие кели-фитовой каймы, иногда полностью замещающей гранат. Цвет гранатов ультраоснов-ных парагенезисов меняется (рис. 3–5) от бледно-розового до густого лилового и с повышением доли уваровитового компонента – до изумрудно-зеленого. Крупные желваки гранатов мегакристовой ассоциации обычно окрашены в оранжево-красные тона. Показатели преломления гранатов ультраосновных парагенезисов варьируют от 1,730 до 1,810, а параметры элементарной ячейки – от 1,152 до 1,176 нм. Содержание гранатов ультраосновных парагенезисов в кимберлитах колеблется от десятков граммов до 12–15 кг/т. Содержание кальциевого компонента в гранатах ультраоснов-ных парагенезисов в кимберлитах варьирует в очень широком диапазоне: 1–85 в кимберлитах и 2–65 – в ксенолитах ультраоснов-ных пород; хромового компонента – от 0,1 до 57 в кимберлитах и от 0,1 до 51 мол.% в ксенолитах. Железистость (f=Fe/Fe+Mg) гранатов ультраосновных парагенезисов в кимберлитах изменяется в диапазоне от 9 до 37 %. Кальциевость гранатов определяется преимущественно типом парагенезиса. Минимальное содержание кальциевого компонента наблюдается у гранатов гарцбургит-дунитового парагенезиса (1–17); в гранатах лерцолитового парагенезиса оно в целом более высокое и варьирует в сравнительно узком диапазоне (11–21), имея положительную связь с содержаниями хрома и железа и отрицательную с содержанием натрия в ассоциирующем клинопироксене; наиболее высокое содержание кальциевого компонента у гранатов верлитового парагенезиса (20–85). В комплексе магнезиальных гранатов из кимберлитовых концентратов резко преобладают гранаты лерцолитового парагенезиса. Из анализа графиков в координатах Cr2O3-CaO следует (рис. 2), что субкальциевые хромсодержащие пиропы гарц-бургит-дунитового парагенезиса (гранаты алмазной ассоциации) в переменных количествах (0,1–21) присутствуют в алмазоносных кимберлитах, хотя есть и резкие исключения (некоторые трубки Южной Африки и Австралии). В связи с упомянутыми исключениями необходимо отметить, что при детальном анализе состава субкальциевых хромсодержащих пиропов из таких кимберлитов выясняются их специфические особенности, отличающие эти пиропы от субкальциевых разностей из алмазоносных трубок. К таким особенностям относятся: а) сравнительно низкие содержания Cr2O3 (обычно менее 5–6); б) повышенная примесь титана и натрия.

Рис. 2. Пикроильменит (черное), пироп (красное) и оливин (зеленоватое) из аллювия р. Муна на удалении около 200 км от кимберлитового поля. Шлих, фракция -1,0+0,5 мм

Рис. 3. Пироп-пикроильменитовая ассоциация из мезозойской пролювиально-озерной россыпи

Малоботуобинского алмазоносного района. Шлих, фракция -2+1 мм

Богатые кальциевым компонентом пи-роп-уваровит-гроссуляр-альмандиновые гранаты верлитового парагенезиса в количе- ствах от долей процента до 6 % встречаются как в алмазоносных (часто), так и неалмазоносных (редко) трубках. Для малокальцие- вых хромистых пиропов из кимберлитовых концентратов, относящихся к гарцбургит-дунитовому парагенезису, характерны низкие значения железистости – 10–18 % (наиболее обычные – 13–16 %) и примеси титана (обычно <0,1). Интервал вариаций железистости гранатов лерцолитового парагенезиса в кимберлитах существенно шире – от 12 до 34 % при обычных значениях 15– 25 %. Содержание кальциевого компонента для уникальных составов с максимальными значениями содержаний хромового компонента (45–60) достигает 27–31, однако в абсолютном большинстве случаев кальцие-вость лерцолитовых гранатов не превышает 20. Для лерцолитовых гранатов характерны также существенные вариации примеси титана, максимальные значения которой достигают 2,5 TiO2. Повышенные содержания титана обычны для гранатов наиболее глубинных высокотемпературных ассоциаций мега-кристовой серии, для большей части пиропов из катаклазированных лерцолитов, а также пиропов из ильменитсодержащих парагенезисов. Довольно обычны в кимберли- тах центральных районов ЯАП богатые кальцием хромсодержащие магнезиальные гранаты верлитового парагенезиса, для которых свойственны широкие диапазоны железистости (18–36 %), а также вариации содержания Са-компонента. Большой интерес представляют также гранаты из ксенолитов так называемых полимиктовых перидотитов или полимиктовых брекчий. В таких уникальных ксенолитах представлена широкая гамма составов гранатов, образовавшихся в наиболее глубинных частях литосферной мантии древних платформ. Эта особенность послужила основанием для того, чтобы образования этих необычных пород с начальными этапами формирования кимберлитов отнести к своеобразным «эмбрионам» кимберлитов. Для магнезиальных гранатов из кимберлитов вообще и кимберлитов СП в частности характерны значительные колебания в содержаниях хрома. Гранатам ультраоснов-ных парагенезисов из кимберлитов ЯАП присущи достаточно широкие вариации ста-тиcтических характеристик распределения содержаний Cr2O3.

Рис. 4. Индикаторные минералы (пикроильменит, хромдиопсид, циркон, оливин и пироп) из аллювиальной россыпи дальнего сноса. Устье р. Дьюкен (р. Б. Куонапка). Шлих фракция -1+0,5 мм

Региональной особенностью кимберлитов СП является тенденция к уменьшению степени дифференцированности гранатов по парагенезисам в сторону омоложения кимберлитовых пород, что приводит к практически полному отсутствию в трубках мезозойского возраста северо-восточной части платформы как гранатов гарцбургит-дунитового, так и верлитового парагенезисов. Эта особенность связывается с масштабным воздействием сублитосферных расплавов Сибирского суперплюма на нижние уровни литосферной мантии на границе пермского и триасового периодов, выразившимся в существенном обогащении истощенных перидотитов мантии базитовыми компонентами (SiO 2 , TiO 2 , Al 2 O 3 , FeO, CaO, K 2 O) значительным уменьшением мощности литосферы. Большая базификация истощенных перидотитов литосферной мантии СП привела к практически полному исчезновению в мантийном субстрате максимально истощенных хромпироповых гарцбургит-дунитов и резкому увеличению роли гранатовых пироксе-нитов. Этот вывод подтверждается результатами сравнительного анализа распределения гранатов различных мантийных парагенезисов в разновозрастных кимберлитах СП. Магнезиальные гранаты из лампроитов чаще встречаются в концентратах оливиновых разностей пород, хотя и здесь они очень редки; их абсолютное большинство принадлежит к лерцолитовому парагенезису, причём в отдельных трубках оливиновых лампроитов Эллендейл отмечены (Харькив и др., 1991; Kotelnikov, Zinchuk, 2008) единичные находки хромовых пиропов гарцбургит-дунитового и верлитового парагенезисов. Содержание Cr 2 O 3 в пиропах из лампроитов колеблется от 0,1 до 12, для большинства пиропов – до 6. Железистость пиропов из лампроиитов варьирует от 14 до 22 %, что сближает их с хромсодержащими пиропами из кимберлитов. Магнезиальные гранаты в ксенолитах ультраосновных пород из кимберлитов, в зависимости от типа парагенезиса, имеют широкие интервалы значений кальциевости и железистости, содержаний Cr 2 O 3 , достаточно широкие вариации установлены также и для примеси титана.

Сравнительный анализ диапазонов вариаций составов магнезиальных гранатов из кимберлитов и ксенолитов глубинных уль-траосновных пород показывает их практически полное перекрытие на диаграммах. Некоторые различия (в первую очередь более широкий диапазон содержания кальциевого компонента в гранатах из кимберлитов) обусловлены на порядок большими выборками изученных гранатов из концентратов по сравнению с выборками из ксенолитов. Характеристики распределений составов магнезиальных гранатов в кимберлитах и ксенолитах отдельных трубок иногда сильно различаются, что может быть объяснено избирательной дезинтеграцией мантийного ультраосновного субстрата в процессе движения кимберлитовых расплавов к поверхности. Магнезиальные гранаты из ксенолитов гарц-бургит-дунитов характеризуются низкими содержаниями кальциевого компонента (2– 17 %), минимальной для гранатов из ультра-основных парагенезисов железистостью (f=12–16 %), широким диапазоном вариаций содержаний Cr2O3 (1,5–16) и низкой примесью титана (<0,2 TiO2, но обычно сотые доли процента). Магнезиальные гранаты из ксенолитов зернистых лерцолитов имеют достаточно широкие диапазоны железистости (f=12–23 %, наиболее часто 15–19 %), концентрация Cr2O3 (0,1–14), содержание примеси титана в этих гранатах обычно невысокое – 0,2–0,4 TiO2, однако в отдельных случаях может превышать 1 и даже больше. Содержание кальциевого компонента в магнезиальных гранатах из ксенолитов лерцолитов относительно постоянное (13–17), в случае более широких его вариаций имеется положительная связь с содержаниями Cr2O3 и FeO в гранате и отрицательная с содержанием Na2O в клинопироксене, ассоциирующем с гранатом. Магнезиальные гранаты из ксенолитов катаклазированных лерцолитов имеют несколько более высокую железистость – ее нижний предел в изученной нами выборке сотни образцов катаклазированных лерцолитов трубки Удачная не менее 16 %, при среднем значении 17,8 %. Для многих изученных гранатов из ксенолитов катакла-зированных лерцолитов трубок Удачная, Дальняя и Сытыканская, в случае незначительного развития на них келифитовой каймы, в периферийной части зерен отмечается наличие зональности, выражающейся в па- дении содержаний Сr2O3, иногда с 10 до 1,2; возрастании содержания Na2O (0,12–0,15) и TiO2 до 0,8–1,2. По литературным данным, подобная зональность характерна также для гранатов из катаклазированных лерцолитов из ряда кимберлитовых диатрем Южной Африки. В отдельную группу выделяются гранаты из ксенолитов ильменитовых лерцолитов и верлитов, имеющих повышенные содержания титана и железа и относительно низкие – хрома. Составы гранатов, представленных в кимберлитах в виде мегакристаллов красно-оранжевого цвета, близки к составам гранатов из ксенолитов ильменитсо-держащих лерцолитов и верлитов и по всем основным характеристикам перекрываются. Важной особенностью составов магнезиальных гранатов из ильменитсодержащих парагенезисов является повышение в них андра- дитового и титан-андрадитового компонентов, суммарное содержание которых может достигать 17. Гранаты, аналогичные по составам гранатам мегакристовой ассоциации, а также гранатам из ильменитовых перидотитов, играют значительную роль в общей популяции гранатов ксенолитов полимиктовых брекчий. Магнезиальные гранаты, богатые кальцием, встречены в редких ксенолитах гранатовых верлитов, обнаруженных в ряде кимберлитовых трубок. Особенность их состава заключается в широком диапазоне содержаний кальциевого компонента – от значений, характерных для лерцолитовых гранатов (до 65). Их отличительной чертой является также повышенная железистость. В гипергенных условиях существенно изменяется пироп (рис. 5), а иногда (трубка имени XXII създа КПСС) полностью растворяется.

Рис. 5. Пиропы из коры выветривания кимберлитов с признаками существенного гипергенного преобразования Малоботуобинского алмазоносного района. Шлих, фракция -2+1 мм

Клинопироксены ультраосновных парагенезисов из кимберлитовых концентратов относятся к диопсидам с переменными содержаниями энстатитового (от 27 до 51 %), жадеитового и юриитового компонентов (в сумме до 60), а также чермакитового компонентов, отражающих роль алюминия в чет- верной координации в их структуре. Важной особенностью клинопироксенов из кимберлитов СП, Южно-Африканской (ЮАП) и других платформ Мира является наличие среди них зерен с заметной примесью К2О (до 0,4), что подтверждает возможность использования ее в комплексе минералогиче- ских критериев алмазоносности. Клинопироксены из ксенолитов шпинелевых лерцолитов характеризуются минимальной примесью энстатитового компонента (отношение Са/(Са+Mg) варьирует в относительно узком диапазоне – 44–51 %), что указывает на их низкотемпературный характер. Достаточно широк интервал присутствия Al2O3 (1,4–4 при обычном значении 3–5). Содержание Сr2O3 варьирует от 0,1 до 4 (при обычных 2). Концентрации Na2O составляют 0,5 (стандартные 1–2) вместе с данными по количеству Al2O3, что указывает на наличие в отдельных зернах клинопироксенов в заметном количестве алюминия в четверной координации. Содержание FeO варьирует от 0,9 до 1,5. Примесь К2О в клинопироксенах из ксенолитов щпинелевых лерцолитов не превышает первых сотых долей процентов. Клинопироксены из ксенолитов зернистых гранат-содержащих перидотитов имеют достаточно широкие диапазоны колебаний содержаний энстатитового компонента (39–51 % при обычных значениях 46–50 %). Концентрации алюминия и хрома здесь также сильно варьируют (Al2O3 – 0,5–5,5), Cr2O3 – 0,1–5,0). В клинопироксенах из гранат-клинопироксен-хромитовых сростков, встречающихся в кимберлитах трубок Мир, Интернациональная, Удачная и др., содержание Cr2O3 может достигать 6,5, а в сростках с алмазами – даже 15. Железистость клинопироксенов из гранатовых перидотитов варьирует от 3,5 до 10 % при обычных значениях 4,5–7 %. Клинопироксены из ксенолитов катаклазированных лерцолитов обладают максимальным диапазоном вариаций примеси энстатитового компонента (27–47 %), причём их подавляющее большинство относится к субкальциевым. Для клинопироксенов из ксенолитов ката-клазированных лерцолитов из кимберлитовых диатрем ЮАП отмечается увеличение примеси энстатитового минала по сравнению с клинопироксенами из ксенолитов ка-таклазированных лерцолитов из диатрем СП. Если для первых минимальное значение энстатитового минерала составляет 27 %, то для вторых оно не опускается ниже 36 %. Клинопироксены из ксенолитов ильменитсо-держащих перидотитов характеризуются повышенной железиситостью (f=10–16 %), диапазон вариации энстантитового компо- нента находится в пределах 38–50 %; они имеют повышенную примесь ТiО2 (0,2– 0,4 мас.%), что наряду с высокой железистостью сближает их с составами клинопироксеновых мегакристов в кимберлитах. В редко встречающихся ксенолитах полимиктовых перидотитов и полимиктовых брекчий установлена широкая серия клинопироксенов: от субкальциевых высокотемпературных разностей (с энстатитовым модулем, равным 27–34), относящихся к мегакристо-вой ассоциации и наиболее глубинным ката-клазированным перидотитам, до сравнительно низкотемпературных клинопироксенов из пироп-шпинелевых перидотитов.

Ортопироксены ультраосновных парагенезисов из кимберлитов в сравнении с клинопироксенами изучены менее детально, что связано с их незначительной распространенностью в кимберлитовых диатремах. Большая часть их относится к энстатитам и имеет низкие суммарные примеси трехвалентных катионов – алюминия и хрома (сумма окис-лов которых находится в пределах 1– 3 мас.%, редко до 5 мас.%. В ортопироксенах из кимберлитов присутствует примесь диопсида (0,4–3,0 мас.%), а также Na2O (до 0,4 мас.%), который входит в структуру энстатита в комбинации с трехвалентными катионами в виде NaR3+. Железистость энстатитов из кимберлитов варьирует от 5,5 до 12,4 %. Ортопироксены из ксенолитов уль-траосновных пород в кимберлитах достаточно разнообразны по составу и сопоставимы с магнезиальными ортопироксенами из кимберлитовых концентратов. Повышенные примеси трехвалентных катионов (в основном алюминия) характерны для энстатитов из ксенолитов щпинелевых и гранат-шпинелевых лерцолитов (Al2O3 – 1,4– 4,2 мас.% при обычных значениях 2– 3,5 мас.%; Cr2O3 – 0,2–0,8 мас.% при обычных значениях 0,3–0,6 мас.%). Для них также свойственно низкое содержание Na2O (до 0,12 мас.%) и диопсидового компонента (Са/(Са+Mg)=0,2–1,7 %, обычно 0,5–1,2 %). Железистость ортопироксенов из шпинелевых лерцолитов варьирует в диапазоне от 6 до 11 %, но преимущественно – 6,5–8,5 %. Примесь диопсидового компонента в этих ортопироксенах достигает больших значений в сравнении с аналогичными минералами из ксенолитов шпинелевых лерцолитов (Са/(Са+Mg)=0,1–2,3 % при обычных значениях 0,5–1,5 %); заметно увеличивается в них также интервал вариаций примеси Na2O – от 0,02 до 0,27 мас.% при обычных 0,10– 0,20 мас.%. Ортопироксены из ксенолитов катаклизированных лерцолитов обладают максимальной примесью диопсидового компонента (в катаклазированных лерцолитах из СП его 1,3–2,5 %, в то время как в ЮАП – 1,6–3,5 %). Соответственно, для трубок ЯАП и Южной Африки: Al2O3 – 0,4–1,0 мас.% и 0,9–1,6 мас.%; Cr2O3 – 0,1–0,6 и 0,1– 0,5 мас.%. Железистость варьирует в пределах 5,5–9,3 и 7,0–10,9 % для ортопироксенов из диатрем СП и ЮАП соответственно. Особый интерес представляет резкое увеличение примеси Na2O в ортопироксенах из катакла-зированных лерцолитов: для диатрем СП интервал значений примеси окиси натрия составляет 0,03–0,34 мас.%, обычно – 0,15– 0,20 мас.%; для африканских трубок – 0,15– 0,43 мас.% при обычных значениях 0,20– 0,40 мас.%. Типично также наличие примеси ТiO2, обычно составляющее 0,10–0,15 мас.%, иногда до 0,25 мас.%. Для ортопироксенов из ильменитсодержащих лерцолитов характерна высокая железистость (f=7,7–12,9 % при обычных значениях 10–12 %), существенная примесь диопсидового компонента (1,1–2,3 %) и сравнительно низкое содержание трехвалентных катионов: Al2O3 – 0,4– 1,7 мас.%; Cr2O3 – 0,03–0,45 мас.%.

Хромшпинелиды относятся к наиболее важным ИМК и лампроитов. Хромшпинели-ды в тяжелой фракции из кимберлитовых пород имеют широкие вариации содержаний Al 2 O 3 (1–58 мас.%), Cr 2 O 3 (4–69 мас.%), TiO 2 (0,01–14 мас.%), FeO (10–26 мас.%), MgO (6– 28 мас.%), магнетитового (1–36 мол.%) и ульвошпинелевого (до 34 мол.%) компонентов. Наиболее детальному изучению подвергались только относительно крупные (˃0,25 мм) кристаллы хромшпинелида, являющиеся в кимберлитах ксенокристами. Ксенолиты ультраосновных пород с хром-шпинелидами в кимберлитах выступают представителями деплетированных зернистых пород «холодной» верхней мантии, обладающих повышенными и высокими отношениями Cr/(Cr+Al). Минимальными значениями содержаний Cr 2 O 3 (4–48 мас.%), TiO 2

(0,01–1,7 мас.%), магнетитового компонента (0,1–12 мол.% при обычных содержаниях 2– 5 мол.%) и максимальные Al 2 O 3 (23– 58 мас.%) обладают хромшпинелиды из ксенолитов шпинелевых лерцолитов. При этом они характеризуются и наиболее низкими значениями железистости ( f =15–42 %). У хромшпинелидов из ксенолитов зернистых гранатсодержащих лерцолитов более высокие значения соотношения Cr/(Cr+Al), достигающие до 95 %. С увеличением хромистости происходит рост железистости этой группы хромшпинелидов ( f =20–65 %), содержание титана варьирует в более широком интервале в сравнении с аналогичными минералами из ксенолитов шпинелевых лерцолитов (0,01–3,5 TiO 2 ). Хромиты из ксенолитов гигантозернистых гарцбургит-дунитов трубок Мир, Айхал, Удачная, Дальняя и других из центральных частей ЯАП имеют максимальную (от 85 до 92,5) величину содержания хромового компонента, что, в свою очередь, определяет низкое значение концентрации Al 2 O 3 (χ=5,2 с пределами вариаций 3,6–8,6). В хромитах из неалмазоносных разностей гарцбургит-дунитов эти пределы несколько расширяются в сторону уменьшения нижнего предела содержаний Cr 2 O 3 (до 50) и увеличения Al 2 O 3 (до 16). В ксенолитах катаклазированных лерцолитов хромшпине-лиды встречаются крайне редко. Основные особенности их состава – высокая примесь TiO 2 (до 6,5) и высокие значения коэффициента окисления железа ( К 0 Fe=30–45 %), что указывает на значительную роль в составе этого типа хромшпинелидов ульвошпинеле-вого и магнетитового компонентов. Из сказанного следует, что хромшпинелиды из ксенолитов катаклазированных лерцолитов тяготеют к тренду составов хромит-ульвошпинель-магнетит, присущему значительной части хромшпинелидов из кимберлитов и лампроитов. При переотложении в осадочных толщах происходит существенное изменение минерала (рис. 4).

Пикроильмениты относятся к наиболее распространенным минералам кимберлитов 1-й группы (наиболее свежих кимберлитов на СП), а в отдельных случаях его содержание в этих породах составляет десятки килограммов на тонну руды. Размеры зерен пикроильменита варьируют от сотых долей миллиметра до 15 см. Достаточно часто минерал встречается в ксенолитах гранатовых лерцолитов (в том числе катаклазированных) и верлитов. Пикроильменит из кимберлитовых концентратов имеет достаточно сложный состав, который может быть представлен как твердый раствор ильменитового, гейкелитового и гематитового компонентов с переменными значениями примесей Cr2O3 (0,01–12) и Al2O3 (обычные значения – 0,4– 0,7, редко выше 1). Содержание MgO варьирует от 3 до 23, TiO2 – 30–58; гематитового компонента – от 5 до 30. Наблюдаются некоторые различия между особенностями составов пикроильменитов из кимберлитовых трубок различных районов. Так, имеющиеся в нашем распоряжении результаты анализа – около 1,3 тыс. зерен пикроильменитов из 6 кимберлитовых диатрем Малоботуобинского алмазоносного района (МБАР) и более 2,5 тыс. зерен минерала из 19 трубок ДААР – показывают, что среднее содержание MgO для пикроильменитов из первого района составляет 8,4 при интервале средних значений от 7,3 (трубка Дачная) до 8,8 (трубки Мир и имени ХХIII съезда КПСС); для второго – среднее для района 10 при интервале средних значений от 8,4 до 12,4. Пикроильмени-ты из диатрем ДААР имеют в среднем существенно более высокую примесь Cr2O3 (χ=1,2) по сравнению с пикроильменитами из трубок МБАР (χ=0,5 мас.%). Пикроильмени-ты, содержащие менее 6–7 MgO и 42–45 TiO2, относятся к ферримагнитным, состав и физические свойства которых детально изучены (Зинчук, 20211–2; Кедрова и др., 2022). Такие пикроильмениты характерны для диатрем и россыпей (рис. 2, 4) МБАР и для ИМК к северу района вдоль Вилюйско-Мархинской системы глубинных разломов. Для других алмазоносных районов ферримагнитные пикроильмениты не свойственны.

Пикроильмениты из ксенолитов ультра-основных пород в кимберлитах также разнообразны по составу, диапазоны вариаций которых сопоставимы с таковыми пикроиль-менитов – макрокристов в кимберлитах. Содержание MgO в пикроильменитах из ксенолитов ультраосновных пород варьирует от 6,5 до 16,6; СаО – от 0,01 до 16,7; TiO2 – от 36 до 56. Максимальные содержания гематитового компонента имеют пикроильмениты из ксенолитов катаклазированных лерцолитов и ильмениты – включения в пироповых желваках из кимберлитов МБАР, минимальные – пикроильмениты из ксенолитов алмазоносных перидотитов и пикроильмениты – включения в алмазах. Минимальными содержаниями MgO обладают пикроильмени-ты из включений в оранжевых пиропах из кимберлитов МБАР, некоторых ксенолитов катаклазированных лерцолитов, ксенолитов ильменитовых перлитов. Максимальные содержания MgO присущи пикроильменитам из некоторых ксенолитов ультрабазитов трубок Удачная, Сытыканская, ряда африканских диатрем: они также характеризуются минимальными содержаниями гематитового компонента (<10). Вариации содержания Cr2O3 в пикроильменитах не связаны с какими-либо определенными парагенезисами или типами ксенолитов, за исключением пикро-ильменитов из клинопироксен-ильмени-товых сростков, имеющих минимальные значения примеси окиси хрома – до 0,5. Эта особенность не подтверждает предположение о возможной связи содержаний примеси Cr2O3 в пикроильменитах с величиной f0 в системе, поскольку широко варьируемые примеси окиси хрома имеют ильмениты с минимальными содержаниями гематитового компонента. Для пикроильменитов из кимберлитов и ксенолитов ультрабазитов в кимберлитовых породах наблюдаются обратные корреляционные связи между концентрациями MgO-Fe2O3 и TiO2-Fe2O3, подтверждающие наличие гетеровалентного изоморфизма по схеме: Mg2+ + Ti4+˃2Fe3+.

Cравнительный анализ материалов по изучению химизма пикроильменитов из кимберлитов позволяет утверждать (Зинчук, 2021 1–2 , 2024; Мацюк, Зинчук, 2001; Харькив и др., 1998), что поля составов минерала из кимберлитовых пород (за исключением мелких пикроильменитов, кристаллизующихся из кимберлитового расплава) и пикроильме-нитов из ксенолитов ультрабазитов перекрываются. Что касается ферримагнитных разностей этого минерала из трубок МБАР, то находки подобных пикроильменитов, иногда в парагенезисе с клинопироксеном, дают ответ на природу их материнской среды. Пикроильмениты из кимберлитовых диатрем Далдыно-Алакитского алмазоносного района

(ДААР) СП имеют аналоги среди подобных минералов из ксенолитов ультрабазитов. Это в полной мере относится и к комплексу мегакристов, для которых установлены аналоги в ксенолитах ильменитовых верлитов.

В кимберлитах присутствуют и другие минералы, надежно или проблематично относимые к ультраосновным парагенезисам (флогопит, циркон, титаноклиногумит, калиевый рихтерит, муассанит, апатит и др.). Нахождение цирконов в ультраосновных парагенезисах более всего обосновано и доказано, поскольку в ряде исследованных цирконов изучены включения оливина, хромдиопсидов, пикроильменитов и хром-шпинелидов. Проблематично к ультраосновным парагенезисам относится часть довольно часто встречающегося в кимберлитах апатита, для которого установлена ассоциация с оранжевым пиропом. Калиевый рихтерит характерен для метасоматизированных перидотитов. Муассанит встречен в качестве акцессорного минерала в ксенолитах перидотитов, хотя раньше он отмечался и в кимберлитах.

Среди минералов эклогитовых и пи-роксенитовых парагенезисов наибольшим распространением пользуются гранаты и пироксены, а также в виде примесей дистен, корунд, кварц, коэсит, циркон, сульфаты, железисто-марганцовистые ильмениты и железистые хромшпинелиды. Гранаты эклогитовых парагенезисов в кимберлитах имеют широкие диапазоны колебаний содержаний железа, кальция и магния. На диаграммах поле составов биминеральных эклогитов (включая и поле гранатов из лерцолитов) по содержанию Са-компонента совпадает с полем составов гранатов из пироксенитовых парагенезисов. Содержание основных компонентов в гранатах из эклогитовых парагенезисов варьирует в следующих пределах: СаО – 3–23,4; MgO – 0,8–21; FeO – 2,4–20,5. Вариации составов гранатов из пироксени-товых парагенезисов существенно уже: СаО – 3,1–7,8; MgO – 10,1–21; FeO – 7,0–19,7, однако в них обычной является примесь Cr2O3 (до 8). Индикаторным признаком значительной части гранатов эклогитовых и пироксе-нитовых парагенезисов, ассоциирующих с алмазами, является заметная примесь Na2O – до 0,3. Выявлена четкая взаимосвязь между наличием в комплексе гранатов эклогитовых и пироксенитовых парагенезисов составов, содержащих заметную примесь Na2O (более 0,1) и алмазоносностью трубки. В гранатах из ксенолитов эклогитов и пироксенитов кальциевость закономерно возрастает в ряду пироксениты → биминеральные эклогиты → дистеновые эклогиты → гроспидиты, причем максимальные содержания кальциевого (гроссулярового) компонента (до 94) зафиксированы для гранатов из ксенолитов гроспидитов трубки Загадочная на СП. В этой же трубке обнаружены уникальные ассоциации хромсодержащих дистеновых эклогитов, гранаты из которых содержат до 7,4 Cr2O3. Клинопироксены из эклогитовых парагенезисов в кимберлитах широко варьируют по составу, которые обычно описываются вариациями содержаний жадеитового (NaAlSi2O6 – 6–89) и чермакитового (CaAl2SiO6 – до 27) компонента в твердом растворе CaMgSi2O6 – CaFeSi2O6, причем железистость колеблется в интервале от 7,5 до 24 %. В клинопироксенах из ксенолитов дистеновых эклогитов и гроспидитов фиксируется наличие компонента Эскола (Ca0,5AlSi2O6) или избыток кремнезема. Максимальное содержание этого компонента (24,3 мол.%) установлено в ксенолите алмазоносного дистенового эклогита из кимберлитовой трубки Удачная. Важной особенностью состава части клинопироксенов эклогитового парагенезиса из тяжелых концентратов алмазоносных трубок, а также ксенолитов алмазоносных эклогитов является наличие примеси К2О, достигающей 0,4. Однако в клинопироксенах эклогитового типа, включенных в алмазах, эта примесь достигает 1,5. В отличие от клинопироксенов из биминеральных эклогитов, а также дистено-вых эклогитов и гроспидитов они содержат значительное количество алюминия в четверной координации, входящего в структуру клинопироксена в виде R2+AlIVAlVISiO6 – компонента Чермака, причем в количестве до 27, в то время как в первых содержание этого компонента не превышает 10. По этой характеристике клинопироксены из корундовых эклогитов существенно ближе к клинопироксенам из высокотемпературных пи-роксенитов, также имеющих повышенные и высокие содержания чермакитового минала.

Ортопироксены пироксенитовых парагенезисов из кимберлитовых концентратов и ксенолитов вебстеритов отличаются от энстатитов ультраосновных парагенезисов более высокими значениями железистости (до 20,5 % при обычных значениях – 8–14 %), более широкими диапазонами вариаций содержания глинозема (1–8 мас.% Al 2 O 3 ).

Корунд в ксенолитах корундовых эклогитов и кимберлитовых концентратах включает обычно незначительную примесь Cr2O3, однако в хромсодержащих дистеновых эклогитах и гроспидитах из кимберлитовой трубки Загадочная установлена серия составов в ряду Al2O3-Cr2O3, вплоть до 72 окиси хрома. Кварц и коэсит установлены в высокоглиноземистых, богатых кальцием эклогитовых парагенезисах – дистеновых эклогитах и гроспидитах. Рутилы в кимберлитовых концентратах и ксенолитах эклогитов и пи-роксенитов содержат переменные примеси Al2O3 (0,01–1,6), Cr2O3 (0,01–1,3), FeO (0,1– 6,3), MgO (0,01–0,40), а также незначительные количества (первые десятые и сотые доли) MnO и СаО. Цирконы и железистомарганцовистые ильмениты обнаружены в ксенолитах ильменит-рутиловых эклогитов в кимберлитовых породах Харамайского поля. Ильмениты в таких парагенезисах содержат 2–3 % MgO, 45–47 % FeO. Сравнительный анализ результатов изучения вариаций составов минералов мантийного происхождения из кимберлитовых и лампроитовых концентратов и этих же минералов, слагающих ксенолиты мантийных пород, позволяет утверждать (Зинчук, 20211, 2024; Зинчук, Бардухинов, 20241–2; Хитров и др., 1987; Serov et al., 2001): а) комплекс минералов мантийного происхождения, присутствующих в виде макрокристов в кимберлитах и лампроитах, в полной мере повторяется в ксенолитах мантийных пород; б) диапазоны вариаций составов одноименных минералов мантийного происхождения из кимберлитовых концентратов и из комплекса ксенолитов мантийных пород практически полностью перекрываются, что указывает на происхождение этих минералов из компонентов мантийных пород, дезинтегрированных поднимающимися к земной поверхности кимберлитовыми расплавами; в) типоморфные особенности состава гранатов различных мантийных парагенезисов (соотношение содержаний кальция, хрома, титана, железа, магния и натрия) дают возможность надежно разделить весь комплекс мантийных гранатов из кимберлитов на группы, относящиеся к конкретным мантийным парагенезисам ультраосновного и эклогитового типа; г) практически полная аналогия вариаций составов породообразующих минералов и парагенетического разнообразия ксенолитов алмазоносных мантийных пород в кимберлитах, а также соответствующих минералов и их парагенезисов, установленных в виде включений в алмазах, дает основание связывать наличие абсолютного большинства алмазов в кимберлитах с процессами дезинтеграции алмазоносных пород верхней мантии, а еще количество алмазов определенных мантийных парагенезисов с долей компонентов этих парагенезисов в общем комплексе мантийных минералов для конкретной кимберлитовой диатремы.

Существует огромное количество методов изучения минералов, в том числе и ИМК. Их можно объединить в большое количество групп методов, из которых самыми распространенными являются: физиографические; определения химического состава минералов (включая геохимические и определения микропримесей); физические и структурные. Для создания корректной статистической базы термодинамических реконструкций комплексно (с привлечением прецизионных методов изучения элементного состава) исследованы породообразующие и акцессорные минералы мантийных ассоциаций практически всех кимберлитовых полей Сибирской алмазоносной провинции (САП). Для многих трубок впервые на достоверных выборках изучена минералогия пироксенов. В выборках гранатов анализировались в основном пиропы из перидотитовых парагенезисов и пироп-альмандиновые гранаты эклогитовых парагенезисов, реже альмандины, которые отнесены к глубинным ассоциациям на основании находок алмазов в парагенезисах с гранатом такого типа в трубках САП. Крупные пиропы чаще всего более богаты TiO2 и соответствуют пироксенитовым ассоциациям или перекристаллизованным им-прегнированным расплавом перидотитам. Помимо обычных прогнозных оценок алма- зоносности кимберлитов по пиропам на диаграмме Cr2O3 – CaO, полезны также определения уровней концентрации расплавов, поскольку прогрев, сопровождающий внедрение расплавов, может способствовать росту алмазов хорошего качества. Целесообразно рассматривать особенности составов гранатов по соотношению оксидов хрома и кальция из различных полей и трубок с общим анализом тенденций распространения их основных парагенезисов. В составах гранатов из трубок Далдынского поля (ДП) проявляется тренд Cr2O3 – CaO в пределах лерцолитового поля, который для трубки Зарница обнаруживает дискретный характер с разрывом в интервале 8–9 % Cr2O3. Гранаты пи-роксенитовых ассоциаций (с повышенной долей CaO, TiO2 и Na2O) слагают существенную долю концентратов и образуют прерывистые линии смешения с перидотитовыми парагенезисами, отвечающие иногда зональности в пределах образца. Гранаты из кимберлитов трубки Удачная отличаются тем, что тренд их составов трассирует границу с гарцбургитовым полем, доля пи-роксенитовых гранатов значительна, но они не столь контрастно отличаются по составу от перидотитовых, отражая процессы ким-берлитообразования, что может быть вызвано «сглаживанием» границ за счет метасоматической проработки мантийной литосферы под трубкой. Составы гранатов из кимберлитовых трубок Алакит-Мархинского поля (АМКП) обычно образуют протяженный тренд в пределах лерцолитового поля, субкальциевые гранаты появляются в массовых количествах, начиная с 6 % Cr2O3. В трубке Сытыканская более хромистые гранаты менее обогащены кальцием, что вместе с содержанием TiO2 и Na2O может свидетельствовать об их пироксенитовом источнике из гранат-шпинелевой фации мантии. Гранаты из трубки Комсомольская также отличаются обогащением TiO2 на уровне гранат-шпинелевого перехода и глубже (то есть на двух уровнях, один из которых соответствует алмаз-пироповой фации глубинности). Субкальциевые гранаты характерны для глубинных минеральных парагенезисов трубки Юбилейная при тенденции обогащения TiO2 на уровне гранатовой и гранат-шпинелевой фаций верхней мантии. Наиболее богаты субкальциевыми гранатами кимберлиты трубки Айхал. В составах гранатов из трубок Верхне-Мунского поля (Заполярная, Новинка и Деймос) лерцолитовый тренд хорошо выражен лишь до 6,5 % Cr2O3, что отмечено в трубке Заполярная. Гранаты из кимберлитовых трубок Накынского поля (особенно трубки Нюрбинская) на диаграмме Cr2O3 – CaO образуют протяженный лерцолитовый тренд до 10–12 % Cr2O3 и параллельный ему в области гарцбургитовых составов; дунито-вые парагенезисы с очень низкими содержаниями CaO встречаются при содержаниях Cr2O3 10–12 % в кимберлитах трубки Боту-обинская и редки в трубке Нюрбинская На-кынского поля (НКП). Обоим диатремам свойственны алмазоносные парагенезисы с альмандином (~24–26 % FeO), которые составляют нередко более 50 % тяжелых минералов.

Особого внимания заслуживает хромдиопсид, являющийся весьма чутким индикатором условий магмообразования. Он встречается практически во всех трубках, будучи, как и пироп, продуктом дезинтеграции мантийных перидотитов в основном из литосферной части мантии. Его реликты можно обнаружить даже в кимберлитах высокой степени серпентинизации; заметно увеличивается его количество в глубинных частях кимберлитовых трубок, начиная с уровня 600 м и более. Составы хромистых клинопироксенов значительно варьируют в пределах трубок и между отдельными кимберлитовыми полями. Обычно хромистость положительно коррелируется с глубиной образования и степенью метасоматической проработки магматической колонны. Увеличение степени плавления перидотитов также приводит к повышению хромистости, если в системе достаточно Na2O. По составу клинопироксена существует резкая зональность в пределах СП. Наиболее истощенные перидотиты установлены в кимберлитах ДП, где присутствуют даже глубинные деформированные перидотиты, в которых образование клинопироксена связано с проработкой глубинными карбонатитовыми расплавами. Вариации состава клинопироксенов из кимберлитов ДП показывают, что более железистые (~4 % FeO), но малохромистые клинопироксены в кимберлитах отвечают гранат- шпинелевым и шпинелевым перидотитам. В трубках Долгожданная и Иреляхская глубинные Cr-диопсиды из перидотитов образованы в процессе магматического замещения силикатным железистым расплавом с уменьшением доли Cr2O3 и Na2O. Силикатный расплав менее характерен для процессов алмазообразования, однако может способствовать перекристаллизации при разогреве вблизи контактовых зон. Самые хромистые пироксены (до 6 % Cr2O3) близки по составу к космохлору. Не менее пяти групп, выделяемых по уровню содержания Na2O и Cr2O3, соответствуют слоистости в мантии и, возможно, отдельным пульсациям метасоматических процессов. Судя по редкой встречаемости перидотитов с характеристиками, близкими к таковым ДП, процессу метасоматоза подвержена практически вся мантийная колонна в алмаз-пироповой фации. В трубке Айхал составы пироксенов очень близки к хромдиопсидам из трубки Юбилейная, но они несколько менее щелочные, в них больше разновидностей истощенного типа и железистых составов (особенно малоглубинных). Из экспериментальных данных известно о прямой зависимости содержания гейкилитового минала от давления. При этом необходимо учитывать, что и сравнительно малоглубинные ильмениты из метасомати-тов в мантийных перидотитах также могут быть магнезиальными – дополнительным показателем принадлежности к мантийным метасоматитам является повышенная хромистость ильменитов. Исключением являются многие ксенолиты глиммеритов, особенно с существенно оливиновыми вмещающими породами, повышение содержаний хрома в которых часто не наблюдается. Аналогично ведут себя и многие ильменитсодержащие породы, которые, судя по термобарометрии, могут быть очень глубинными и образовываться вблизи основания литосферы, но также не отличаются повышенной хромистостью и чрезвычайно высокими содержаниями MgO. Анализ состава ильменита из различных кимберлитовых трубок, специфика распределения концентраций основных компонентов (TiO2, MgO, NiO, Al2O3, FeO, Fe2O3, MnO, V2O5), а также высокозарядных элементов-примесей – Nb, Ta, Hf, Y и, как правило, REE являются показателем условий фракционирования кимберлитового расплава в магматических камерах и в продвигающейся колонне кимберлитовых масс в основании литосферы. Следует отметить, что, кроме указанной индикаторной роли минерала в эволюции поднимающихся в земную кору кимберлитовых расплавов, его химизм отражает специфику строения верхней мантии под кимберлитовыми проявлениями при сходстве составов ильменита отдельно взятых кустов кимберлитовых трубок. Важную роль в определении условий мантийного петрогенезиса, продуцирующего кимберлитовые расплавы, играет хромит. Хромитовые тренды имеют четко выраженные зависимости от давления, которое коррелирует с хромистостью; выявлена тенденция обогащения хромом в ранних микрофенокристаллах, а Fe и Ti – на более поздних стадиях. Примечательно, что включения хромита в алмазах всегда высокохромисты: Cr2O3 составляет более 60 мас.%. На диаграммах Cr2O3 – Al2O3 хромиты обычно обнаруживают четко выраженные обратные зависимости. Наблюдаемые в отдельных случаях отклонения обусловлены, вероятнее всего, вхождением ульвошпинелевого или магнетитового минала преимущественно к наиболее хромистой части шпинелевых трендов, что связано с близостью к глубинным магматическим источникам в основании литосферных колонн. Однако в зависимости от окислительных условий возможны варианты изоморфных замещений. Для хромшпинели-дов трубки Зарница ДП наблюдается расщепление тренда составов на обогащенный ульвошпинелевым компонентом и более характерный для рядом расположенной трубки Удачная. При этом тренд составов хромитов из трубки Зарница, как и ильменитов, проявляет дискретный характер, а трубки Удачная – более непрерывный ряд составов, вплоть до 10 мас.% Cr2O3 – значений шпинелевой фации. Шпинелиды из кимберлитов трубки Юбилейная (как и некоторых других трубок АМКП) также обнаруживают вариации составов, при этом наблюдается характерное расщепление трендов, что может соответствовать слоистости мантийного разреза. Подобный тренд проявлен и для хромшпи-нелидов, и для верхней части мантийной колонны. Шпинелиды из трубки Айхал также обнаруживают сходный тренд расщепления, но он менее контрастен, чем в Юбилейной и некоторых других трубках поля. В МБАР кимберлитовые тела (за исключением трубки Интернациональная) отличаются редкой встречаемостью хромшпинелидов. Тренд состава хромитов трубки Интернациональная проявляет четкое деление на отдельные интервалы с существенным расщеплением на ветви, но между ветвями в более хромистой глубинной области наблюдаются линии смешения, что могло быть связано с отдельными промежуточными магматическими очагами. Судя по вариациям составов хромитов из трубки Заполярная Верхне-Мунского кимберлитового поля, практически вся перидотитовая колонна верхней мантии подвержена взаимодействию с жильной системой с обогащением и разогревом. Эти же процессы можно предположить по гомогенному тренду составов клинопироксена и данным термобарометрии. Для трубки Нюр-бинская НКП тренд обогащения ульвошпи-нелевым миналом очень крутой и состоит из двух отрезков. В менее глубинной части интервала степень взаимодействия поднимающихся протокимберлитовых масс менее выражена. Возможно, на более значительной глубине из этих расплавов вместо ильменита кристаллизовалась ульвошпинель при достаточно высоких степенях окисления и высоких температурах, чем объясняется отсутствие ильменитовых мегакристаллов в кимберлитах НКП. В целом для каждого типа кимберлитовых пород, слагающих трубки, количество ИМК алмазной ассоциации пропорционально алмазоносности той или иной разновидности кимберлита. Высокоалмазоносные кимберлитовые тела этой группы характеризуются содержанием не менее 5 % гранатов алмазной ассоциации от общего их числа. У обособляющихся от них высокоалмазоносных кимберлитов НКП отмечается пониженное содержание гранатов алмазной ассоциации (более чем в два раза). Главная их особенность – преобладание низкохромистых разновидностей, оставляющих не менее 66 % от общего количества, при появлении зерен с Cr2O3 ≥12 мас.%. В кимберлитах этого поля, которым свойственно снижение роли первых двух минералов, важное индикационное значение принадлежит хромшпинели.

Таким образом, кимберлиты установлены на всех древних платформах Земли, а основной формой их проявления являются воронкообразные брекчиевые вулканические трубки взрыва маар-диатремового типа, верхние части которых венчаются кратерными постройками, а на глубине (от 1 000 до 2 500 м) диатремы переходят в дайки. Сохранность кратерных частей зависит от величины «посткимберлитового» эрозионного среза территории, а корневые части вскрыты только в отдельных трубках (Мир и некоторые другие) в силу большой глубины залегания и небольшой мощности даек (жил). Петрографический спектр кимберлитовых образований характеризует трехфациальный разрез (кратер, диатрему и корневую гипабиссальную зону) и обнаруживает соответствующие текстурно-структурные отличительные черты. Для кимберлитовых диатрем примечательны отсутствие больших объемов вытесненных пород и плутонических комплексов, выраженная в минеральном и химическом составе насыщенность летучими при высокой доле CO2, относительно низкотемпературный характер доминирующей части кимберлитовых минералов, присутствие слабо раскристаллизованных участков и другие признаки быстрого внедрения, наличие ксенолитов мантийных, коровых и вмещающих пород, присутствие алмазов, примеры перехода диатрем в дайки, признаки взрывного генезиса, наличие дотрубочных, син-трубочных и посттрубочных даек, отсутствие термометаморфизма, широкие качественно-количественные вариации минерального состава между сообществами тел и отдельно взятыми проявлениями. Облик и состав разнофациальных кимберлитовых пород (порфировые кимберлиты, кимберлитовые и автолитовые кимберлитовые брекчии, туфобрекчии и туфы) во многом определяются качественно-количественным спектром вторичных минералов, главными из которых являются серпентин и карбонаты, а к второстепенным отнесены все остальные минералы, образовавшиеся на разных стадиях становления кимберлитовых трубок и представляющие различные минералогические классы – силикаты, карбонаты, оксиды и гидроксиды, сульфиды, сульфаты, галогениды, фосфаты, бораты и битумы. Установленные монтичеллитовые и диопсид-флогопит-оливиновые разновидности кимберлитов позволяют проследить различные этапы эволюции родоначальных кимберлитовых расплавов.

Мантийные парагенезисы минералов из кимберлитов представляют различные уровни мантии, включая ее алмазоносные горизонты, что позволяет конкретизировать алмазоносные ассоциации. Определены спектры редкоземельных элементов в породах тех или иных горизонтов мантийных разрезов и их показательных минералах. Исследованы петролого-минералогические характеристики промышленно алмазоносных кимберлитов и ксенолитов мантийных пород из них. Породы изученных кимберлитовых трубок СП с учетом дискриминантных отношений (К 2 O–TiO 2 ; SiO 2 /MgO–Ti/Zr; Nb/Zr) объединены в три петрогеохимические группы. Рассчитанные термодинамические параметры эволюции исходного субстрата и выполнение реконструкции мантийных разрезов позволили выявить зональность литосферной мантии кимберлитовой провинции, вероятной причиной чего была смена глубинных геодинамических обстановок. Присутствие в кимберлитах определенных групп глубинных ксенолитов, ксенозерен их минералов, химический и геохимический состав кимберлитов позволяют высказать предположение о составе пород верхней мантии, являющихся источником магмы каждой из выделенных типов моделей кимберлитов. Эти данные убедительно показывают, что причиной различной продуктивности кимберлитов является глубина заложения корней кимберлитовых очагов. Состав мантийного материала свидетельствует о том, что корни промышленно продуктивных кимберлитов залегают на большей глубине, чем слабо алмазоносных. Алмазоносность кимберлитов определяется многими факторами, главными из которых являются: геологотектонические особенности районов распространения кимберлитового магматизма; состав вещества верхней мантии, генерирующего кимберлитовые расплавы; глубина заложения корней магматических очагов; скорость миграции (подъема) кимберлитового расплава в земную кору; сохранность алмазов в условиях земной коры (в диатремах);

содержание «пустого» материала в кимберлитовых телах. Состав глубинных (мантийных) минералов (пироп, пикроильменит, хромшпинелид и др.), кристалломорфология и физические свойства алмазов дифференцированы на уровне провинции, поля и каждой трубки. Индивидуальные особенности состава и физических свойств индикаторных минералов трубок выявляются на статистическом уровне. Всестороннее исследование алмазов из всех разновозрастных коллекторов и кимберлитовых диатрем позволило выработать систему анализа их типоморфных особенностей и провести, кроме регионального, среднемасштабное. Так, в россыпях первой субпровинции отмечается высокое содержание кристаллов октаэдрического и ромбододекаэдрического габитусов. В пределах Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции (ЛААСП) выделяются две алмазоносные области: Кютюнгдинская (При-ленская) и Анабаро-Оленекская. В россыпях первой области устанавливаются кристаллы октаэдрического габитуса (ассоциация «кю-тюнгдинского» типа), характерные для богатого типа первоисточника кимберлитового генезиса. В россыпях ЛААСП наблюдается резкое преобладание алмазов из первоисточника невыясненного генезиса (ассоциации «эбеляхского» типа) с преобладанием кристаллов II, V и VII разновидностей, типичных округлых алмазов во всех возрастных и генетических типов алмазоносных отложений. Тунгусская алмазоносная субпровинция (ТАСП) разделяется на две области: Байкит-скую и Саяно-Тунгусскую. Для россыпей последней типично доминирование округлых алмазов «уральского» («бразильского») типа и присутствие значительного количества (до 10 %) балласов. В россыпях Байкит-ской области преобладают кристаллы октаэдрического габитуса ассоциации «мирнинского типа», характерной для богатых кимберлитовых трубок, но при значительных содержаниях типичных округлых алмазов (особенно в крупных классах), свойственных периферийным частям древних платформ.

Детальные комплексные исследования алмазов (Зинчук, Коптиль, 2003; Орлов, 1984) и их парагенетических спутников комплексом современных методов с геологической привязкой необходимы и актуальны.

Во-первых, это фундаментальные комплексные исследования минералогии, кристаллографии и физических свойств алмазов и твердых включений в них для выяснения условий генезиса. Во-вторых, это использование информации, полученной разными методами при комплексном исследовании алмазов, для решения прикладных вопросов, непосредственно связанных с практикой геологоразведочных работ. К ним относится установление связи вещественноиндикационных параметров кимберлитового магматизма различной алмазоносности и геолого-структурного положения кимберлитовых тел, что позволяет обозначить как региональные, так и локальные типоморфные особенности, а также выяснить вопрос о коренных источниках алмазов россыпей. Третьим направлением комплекса минералогических исследований алмазов, развивающихся на стыке минералогии и технологии минерального сырья, является разработка рекомендаций, направленных на создание наиболее рациональных схем переработки руды и обеспечивающих кристаллосберегающие технологии, уточнение областей применения алмазов с учетом их реальной структуры и физических особенностей, а также выявление объектов с повышенным качеством алмазного сырья. Выполнение комплекса минералогических исследований алмазов и минералогическое районирований территорий необходимо как для рационального определения направления геологоразведочных работ, так и для повышения их качества и эффективности, что будет способствовать открытию новых месторождений алмазов и интенсификации всех работ, направленных на прирост запасов алмазного сырья.

Полученные результаты изучения кимберлитов позволили определить комплекс задач, требующих своего решения в ближайшие годы. До настоящего времени нет единой общепринятой формулировки понятия кимберлитов как горной породы. Необходимо принятие единой схемы классификации и номенклатуры кимберлитовых пород на петрографических принципах. По-прежнему актуальны и дискуссионны проблемы их генезиса, природы алмазоносно-сти, механизма формирования диатрем и структурного контроля проявлений. Среди исходных позиций кимберлитообразования, как и прежде, актуальны следующие аспекты: 1) вероятный мантийный источник материала, способного к формированию ультра-основной магмы, продуцирующей производные с минералогией и геохимией кимберлита; 2) условия плавления мантийного субстрата для образования кимберлитового расплава; 3) возможный «спусковой» механизм, ответственный за плавление в мантии и образование кимберлитового расплава. Весьма важным направлением является комплекси-рование результатов глубинных сейсмических исследований (до 700 км), магнитотеллурических зондирований и изучения ксенолитов мантийных пород для познания строения мантии, процессов алмазо- и кимберли-тообразования и природы кимберлитовых проявлений. Рассмотрение всех этих вопросов, в свою очередь, требует обобщения и анализа накопленных данных по вещественному составу дискретных групп различных мантийных пород – дунитов, гранатовых и шпинелевых перидотитов, пироксенитов, эклогитов, ильменит- и флогопитсодержащих парагенезисов и пр., являющихся потенциальными поставщиками алмазов и другого глубинного материала в кимберлиты. Требуется сопоставление таких данных по различным группам мантийных пород, анализ условий их Р-Т равновесия на глубине, пространственного положения в верхней мантии под различными кимберлитовыми полями, соотношений с палеогеотермами. Большой интерес представляет оценка количественной роли различных мантийных парагенезисов в материнских кимберлитах с учетом избирательного захвата глубинного материала протокимберлитовыми расплавами, особенностей транспортировки захваченного материала к поверхности, устойчивости алмазов в глубинных выплавках и т.д. Иными словами, следует рассмотреть те параметры и процессы, анализ которых может помочь углубить понимание механизмов возникновения продуктивности кимберлитов. Предполагается, что на этой основе удастся усовершенствовать, особенно в количественном отношении по элементному составу, существующие критерии алмазоносности и, соответственно, методы прогнозирования и по- исков новых месторождений. Геологоразведочные и прогнозно-поисковые работы на СП в условиях усложняющихся алмазопоисковых обстановок настоятельно требуют повышения степени информативности вещественных характеристик магматических источников алмазов для прогнозно-поисковых и оценочных целей. Изучение отдельных месторождений алмазов АМКП и ДП в связи с их разведкой и вовлечением в ближайшее время в эксплуатацию или дальнейшей экс-плуатацей (трубки Комсомольская, Юбилейная, Удачная, Зарница, трубки НКП и ВМКП), а пород трубочных и жильных тел и аномальных объектов северной части провинции – в связи с оценкой их потенциальной алмазоносности вызывает необходимость и предоставляет возможность совершенствования принципов и критериев минералого-петрохимической диагностики промышленно-алмазоносных кимберлитов, выделения основных типов (и фаз) кимберлитовых пород, установления сходства и различия между высокопродуктивными кимберлитами и породами средне- и убогоалмазоносных диатрем.

Список литературы Об особенностях некоторых индикаторных минералов кимберлитовых пород

- Афанасьев В.П., Елисеев А.П., Надолин-ный В.А., Зинчук Н.Н., Коптиль В.И., Рылов Г.М., Томиленко А.А., Горяйнов С.В., Юрьева О.П., Сонин В.М., Чепуров А.И. Минералогия и некото-рые вопросы генезиса алмазов V и VII разновид-ностей (по классификации Ю.Л. Орлова) // Вест-ник Воронежского ун-та. Геология. 2000. № 5. С. 79–97.

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н. Минералогия древних россыпей алмазов восточного борта Тунгусской синеклизы // Геология и геофизика. 1987. № 1. С. 90–96.

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Полигенез алмазов в связи с проблемой коренных россыпей северо-востока Сибирской платформы // Доклады РАН. 1998. Т. 361, № 3. С. 366–369.

- Афанасьев В.П., Зинчук Н.Н., Логвинова А.Н. Особенности распределения россыпных алмазов, связанных с докембрийскими источниками // ЗРМО. 2009. Т. 138, № 2. С. 1–13.

- Афанасьев В.П., Похиленко Н.П., Логвино-ва А.М., Зинчук Н.Н., Ефимова Э.С., Сафьянни-ков В.И., Красавчиков В.О., Подгорных М.М., Пругов В.П. Особенности морфологии и состава некоторых хромшпинелидов алмазоносных площадей в связи с проблемой «ложных» индикато-ров кимберлитов // Геология и геофизика. 2000. Т. 41, № 12. С. 1729–1741.

- Василенко В.Б., Зинчук Н.Н., Кузнецова Л.Г. Геодинамический контроль размещения кимберлитовых полей центральной и северной частей Якутской кимберлитовой провинции (петрохи-мический аспект) // Вестник Воронежского ун-та. Геология. 2000. № 3 (9). С. 37–55.

- Горшков А.И., Зинчук Н.Н., Котельников Д.Д., Шлыков В.Г., Жухлистов А.П., Мохов А.В., Сив-цов А.В. Новый упорядоченный смешанослой-ный минерал лизардит-сапонит из кимберлитов Южной Африки // Доклады РАН. 2002. Т. 382, № 3. С. 374–378.

- Егоров К.Н., Зинчук Н.Н., Мишенин С.Г., Се-ров В.П., Секерин А.П., Галенко В.П., Денисен-ко Е.П., Барышев А.С., Меньшагин Ю.В., Кошка-рев Д.А. Перспективы коренной и россыпной ал-мазоносности Юго-Западной части Сибирской платформы // Сб.: Геологические аспекты мине-рально-сырьевой базы Акционерной компании «АЛРОСА»: современное состояние, перспекти-вы, решения: дополнительные материалы по ито-гам региональной научно-практической конфе-ренции «Актуальные проблемы геологической отрасли АК «АЛРОСА» и научно-методическое обеспечение их решений», посвященной 35-летию ЯНИГП ЦНИГРИ АК «АЛРОСА». Мирный: МГТ, 2003. С. 50–84.

- Зинчук Н.Н. Особенности состава и распределения слюдистых образований в кимберлитовых породах Якутии // Известия вузов. Геология и разведка. 1991. № 7. С. 58–66.

- Зинчук Н.Н. Влияние вторичных минералов на облик и состав кимберлитовых пород // Геология и геофизика. 1998. Т. 39, № 12. С. 1704–1715.

- Зинчук Н.Н. Опыт литолого-минерало-гических исследований древних осадочных толщ в связи с алмазопоисковыми работами (на примере Сибирской платформы) // Вестник Воронежского ун-та. Геология. 2014. № 1. С. 13–19.

- Зинчук Н.Н. Особенности строения и состава коры выветривания на туфогенных образованиях в алмазоносных регионах Сибирской платформы // Бюллетень МОИП. Отдел геологический. 2015. Т. 90, № 4. С. 42–52.

- Зинчук Н.Н. Об основных геолого-поисковых обстановках при прогнозировании кимберлитовых трубок // Наука и образование. 2016. № 4 (84). С. 7–15.

- Зинчук Н.Н. Особенности алмазоносности разных фаз внедрения кимберлитов // Отечественная геология. 2017. № 1. С. 105–111.

- Зинчук Н.Н. Особенности минералов слюд в кимберлитах // Вестник Воронежского ун-та. Геология. 2018. № 2. С. 29–39.

- Зинчук Н.Н. Типоморфные свойства индикаторных минералов кимберлитов и их использование при прогнозировании месторождений ал-маза на Сибирской платформе // Отечественная геология. 20211. № 2. С. 41–56.

- Зинчук Н.Н. Докембрийские источники алмазов в россыпях фанерозоя // Вестник Воронежского ун-та. Геология. 20212. № 3. С. 50–61.

- Зинчук Н.Н. Геологические исследования при поисках алмазных месторождений // Вестник Воронежского ун-та. Геология. 20213. № 4. С. 35–52.

- Зинчук Н.Н. Роль петролого-минералоги-ческих и геохимических исследований в оценке потенциальной алмазоносности кимберлитов // Отечественная геология. 20221. № 1. С. 36–47.

- Зинчук Н.Н. Коры выветривания и их роль в формировании посткимберлитовых осадочных толщ // Руды и металлы. 20222. № 2. С. 100–120.

- Зинчук Н.Н. Кремнистые минералы в кимберлитах // Вестник Воронежского ун-та. Геология. 20223. № 4. С. 38–52.

- Зинчук Н.Н. Особенности петрографического изучения кимберлитовых пород // Отечественная геология. 20224. № 4. С. 34–49.

- Зинчук Н.Н. О геохимических особенностях разновозрастных образований алмазоперспек-тивных территорий // Отечественная геология. 20231. № 1. С. 46–69.

- Зинчук Н.Н. Литолого-стратиграфические исследования при алмазопоисковых работах // Вестник СВФУ. Науки о Земле. 20232. № 1 (29). С. 5–28.

- Зинчук Н.Н. Особенности гидротермального и гипергенного изменения слюдистых кимберлитов // Вестник Пермского университета. Геология. 20233. Т. 22, № 1. С. 32–50.

- Зинчук Н.Н. Сульфаты в кимберлитовых породах // Отечественная геология. 20234. № 2. С. 56–72.

- Зинчук Н.Н. Особенности кальцита из кимберлитовых пород // Вестник Воронежского ун-та. Геология. 20235. № 2. С. 28–43.

- Зинчук Н.Н. О геолого-поисковых типах кимберлитовых трубок // Известия Коми НЦ УрО РАН. Науки о Земле. 20236. № 2 (60). С. 43–56.

- Зинчук Н.Н. Особенности сульфидов в кимберлитовых породах // Вестник Воронежского ун-та. Геология. 20237. № 4. С. 47–62.

- Зинчук Н.Н. Геолого-тектоническое строение и особенности развития Сибирской платформы в связи с алмазопоисковыми работами // Отечественная геология. 2024. № 3. С. 43–72.

- Зинчук Н.Н., Бардухинов Л.Д. О специфике изучения алмаза при прогнозно-поисковых работах (на примере Сибирской платформы) // Руды и металлы. 2021. № 3. С. 59–75.

- Зинчук Н.Н., Бардухинов Л.Д. Алмазы из низ-копродуктивных кимберлитов // Руды и металлы. 20221. № 1. С. 77–93.

- Зинчук Н.Н., Бардухинов Л.Д. О специфике докембрийских источников алмазов в россыпях // Вестник Пермского университета. Геология. 20222. Т. 21, № 2. С. 149–166.

- Зинчук Н.Н., Бардухинов Л.Д. Алмазы из полупромышленных кимберлитов // Вестник Воронежского ун-та. Геология. 20223. № 2. С. 32–45.

- Зинчук Н.Н., Бардухинов Л.Д. Сравнительные особенности алмазов из кимберлитовых месторождений северной части Сибирской платформы // Вестник СВФУ. Науки о Земле. 20241. № 1 (33). С. 11–30.

- Зинчук Н.Н., Бардухинов Л.Д. Особенности состава и формирования россыпей алмазов в краевых частях древних платформ (на примере северо-востока Сибирской платформы) // Известия Коми НЦ УрО РАН. Серия «Науки о Земле». 20242. № 3 (69). С. 64–76.