Об особенностях построения устного монолога-описания на родном и неродном языке: начало текста (на материале описаний комикса Х. Бидструпа «Эликсир для волос»)

Автор: Се Жои

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Язык, культура, общество

Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу особенностей начала (зачина) устных спонтанных монологов, записанных от 8 русских и 20 китайских информантов соответственно на родном и неродном языке. Все тексты представляют собой описания комикса Х. Бидструпа «Эликсир для волос», который можно рассматривать как комбинацию 13 взаимосвязанных картинок, где представлена история одного лысого мужчины. Данный материал является частью корпуса русской монологической речи, созданного в СПбГУ и известного как «Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ). Основной метод исследования - сопоставительный. Описание проведено на структурном и лексико- дискурсивном уровнях, снабжено количественными данными и корреляциями с характеристиками информантов: социальными - гендером и уровнем владения русским языком (для китайцев) - и психологическими (психотип говорящего). Анализ материала показал, что построение монолога- описания определяется рядом лексических, культурных и индивидуальных факторов. Спонтанность такого монолога определяет тот факт, что идеальная трехчастная структура (зачин - основная часть - концовка) реализуется далеко не всегда. Среди зачинов в проанализированном материале выявлены два типа: вербальный (именительный темы, «сказочно-нарративный», стартовый прагматический маркер) и невербальный (хезитация, паралингвистика), а также их комбинации. Наиболее распространенным способом обозначения начала монолога для русских и китайских информантов стали хезитации-вокализации. Китайцы предпочитают вербальное начало, особенно конструкции с именительным темы и «сказочно-нарративный» зачин, а русские - стартовые прагматические маркеры. Результаты анализа могут быть полезны как для коллоквиалистики (теория разговорной речи), так и для практики преподавания русского языка как иностранного (лингводидактика).

Русская спонтанная речь, монолог-описание, зачин, коллоквиалистика, социолингвистика, психолингвистика

Короткий адрес: https://sciup.org/147238639

IDR: 147238639 | УДК: 81’25 | DOI: 10.17072/2073-6681-2022-3-34-43

Текст научной статьи Об особенностях построения устного монолога-описания на родном и неродном языке: начало текста (на материале описаний комикса Х. Бидструпа «Эликсир для волос»)

В последние десятилетия внимание лингвистов всё больше привлекает неподготовленная устная речь как наиболее естественная форма существования языка1. Объектом внимания в настоящем исследовании является спонтанный монолог-описание. Такой монолог, как важная составная часть корпуса «Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ), созданного и разрабатываемого в Санкт-Петербургском госу-

дарственном университете (см. о нем подробнее: [Звуковой корпус… 2013; Богданова-Бегларян и др. 2019]), с одной стороны, в значительной степени лингвистически мотивированизображением и, соответственно, ограничен тематически, что влечет за собой употребление особого рода конструкций и соответствующей лексики. С другой стороны, такой монолог-описание, будучи неподготовленным, обладает достаточно высокой степенью спонтанности и типичным для устной речи набором соответствующих черт [Звуковой корпус… 2013: 354].

Надо отметить, что корпус САТ содержит монологи на русском языке, записанные не только от русских информантов, но и от носителей других языков, что открывает возможность сопоставительного описания изоморфных текстов, построенных разными говорящими в рамках одного и того же коммуникативного сценария (ср., например, целый ряд таких работ: [Зайдес 2016; Чэн Чэнь 2017; Богданова-Бегларян 2021; Богда- нова-Бегларян, Се Жои 2021; Kong Chunxia 2021; Кун Чунься 2022]).

Исходные стимулы для монолога-описания в корпусе САТ делятся на два типа: сюжетный и несюжетный. Описания этих двух типов изображений различаются и структурно, и содержательно: в частности, в сюжетных описаниях преобладает динамика, в несюжетных – статика.

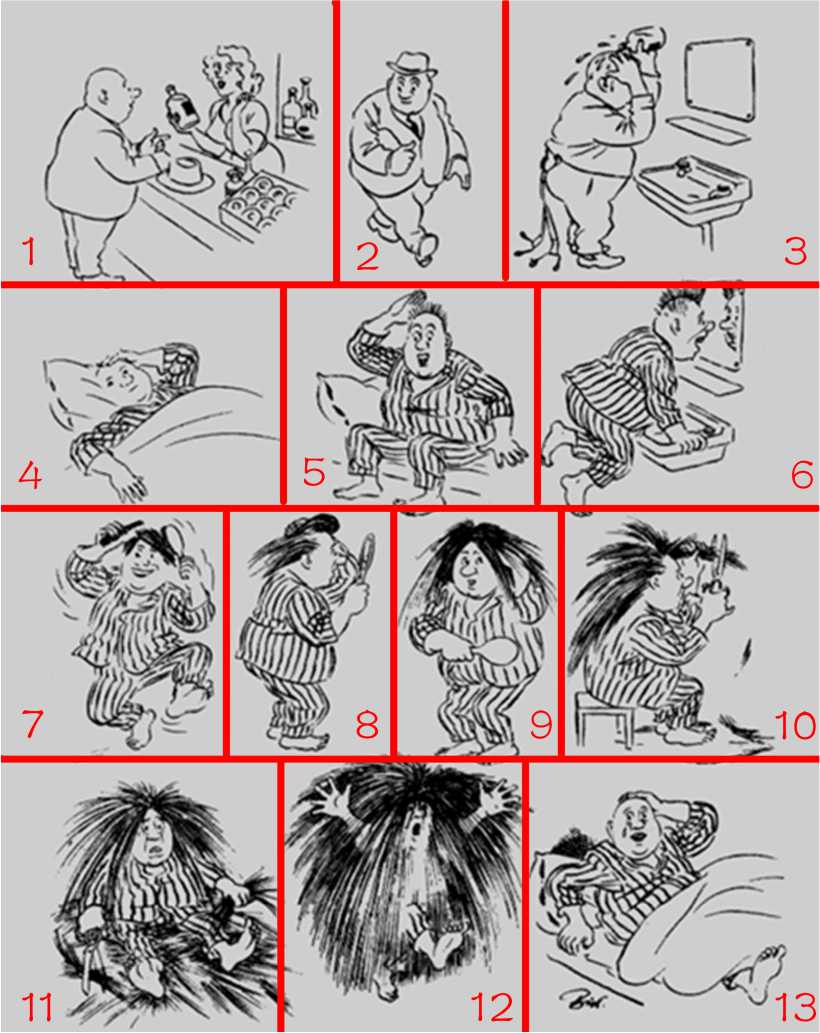

Материал, методика анализа и информанты

Материалом для конкретного анализа в настоящей работе стали 28 спонтанных монологов-описаний сюжетного изображения2 – истории в картинках (комикса) Х. Бидструпа «Эликсир для волос» (рисунок), которая передает динамическое развертывание сюжета и от описания которой можно ожидать наличия четкого начала и четкого конца. Сопоставительному анализу особенностей зачинов спонтанных монологов-описаний, записанных от носителей русского и китайского языков, и посвящено данное исследование.

Х. Бидструп. Эликсир для волос H. Bidstrup. Elixir for Hair

Комикс Х. Бидструпа, предложенный информантам для описания, как видно на рисунке, распадается на 13 картинок. На них представлена история одного лысого мужчины, который купил эликсир для волос, использовал его – и что из этого получилось. Внимание в исследовании сосредоточено на первой картинке, где эта история только начинается. В ходе лингвистического описания материала последовательно учитывались индивидуальные характеристики информантов, что позволило установить корреляции между лингвистическими особенностями текстов монологов, с одной стороны, и социо- и психолингвистическими признаками говорящих – с другой.

Таким образом, основным методом данного исследования является сопоставительный. Другие методы, использованные в настоящей работе: экспериментальный (расшифровка записанного материала), описательный (контекстный анализ материала), корреляционный и квантитативный (простые количественные подсчеты).

Все русские информанты – коренные петербуржцы, студенты-филологи СПбГУ: 4 юноши и 4 девушки, в возрасте (на момент записи) 20– 21 года, в том числе 4 экстраверта и 4 интроверта (см. подробнее: [Хан 2013; Звуковой корпус… 2013]). Группа русских испытуемых, таким образом, строго сбалансирована по гендеру и психотипу.

Все китайские информанты – студенты или аспиранты гуманитарных вузов Санкт-Петербурга, в возрасте (на момент записи) от 23 до 28 лет. Среди них 10 юношей и 10 девушек, 10 носителей уровня В2 (ТРКИ-2) и 10 носителей уровня С1 (ТРКИ-3) согласно Российской государственной системе тестирования иностранных граждан [Российская государственная система тестирования… 2021]. Как видно из этих данных, группа носителей китайского языка строго сбалансирована по гендеру и уровню владения русским языком. С точки зрения психотипа среди информантов оказалось 9 интровертов (И), 6 амбивертов (А) и 5 экстравертов (Э).

Результаты анализа материала

Все устные монологи можно рассматривать как тексты трехчастной структуры, в которых есть (должны быть) зачин (введение, вступление), основная часть и концовка (заключение) (см. об этом: [Stubbs 2001: 11]). Однако такая трехчастная структура выдержана далеко не во всех проанализированных монологах. Картина здесь получилась следующая.

Полная трехчастная структура в монологах китайцев выявлена всего в 2 текстах из 20 (10 %), в монологах русских – в 2 текстах из 8 (25 %). Чаще всего монологи-описания были построены по неполной схеме: с зачином, но без концовки – 17 текстов у китайцев (85 %) и 4 текста у русских (50 %), без зачина, но с концовкой – 1 текст у китайцев (5 %), без зачина и без концовки – 2 текста у русских (25 %).

Видно, что большинство информантов (75 % русских и 95 % китайцев) так или иначе начали историю лысого мужчины с зачина. Еще двое русских – девушка-экстраверт и юноша-интроверт – начали монолог прямо с описания поведения героя:

-

• молодой человек пошёл в магазин и купил себе эликсир для / роста волос (Р3, дев., Э)3;

-

• человек покупает в магазине-э-э эликсир для роста волос // приходит домой (Р8, юн., И).

Одна китаянка-амбиверт, с более высоким уровнем владения русским языком (С1), решила рассказывать историю от лица персонажа, и у нее получилась целая история – внутренняя речь героя:

-

• как же я устал сегодня-я решил полечь пораньше // мп уснул / в сне / мне ɭ приснился что // ну вы знаете / я же-е ɭ сыто... я же-е ɭ лысый ɭ вэ-э ɭ такой расцветого(?) возраст // мне всего тридцать лет / а-а у меня волос ещё… э-э пока не осталось на голове (К12, дев., А, С1)4.

Среди зачинов в проанализированном материале удалось выявить три их типа: вербальный, невербальный и смешанный (комбинация первых двух типов). Рассмотрим эти типы на материале исследования.

Вербальный зачин

Вербальный зачин – это словесное начало монолога, которое также оказалось различным в разных текстах. Представим наиболее типичные варианты.

Именительный темы, или именительный представления – фигура речи, на первом месте которой стоит изолированное имя существительное или словосочетание в Им. п., называющее тему последующей фразы/монолога. Это очень распространенный вариант избыточных конструкций разговорной речи [Лаптева 1976; Акимова 1990], использование которых «является результатом желания источника информации донести до получателя информации центры высказывания раздельно, последовательно, тем самым говорящий или пишущий обеспечивает, гарантирует понимание, а следовательно, структурная избыточность конструкций с именитель- ным темы, безусловно, коммуникативно необходима, коммуникативно значима» [Нечепуренко 2014: 127]. В материале настоящего исследования это было представление либо изображения, либо героя комикса, ср.:

-

1) «Эликсир для волос» / м-м ɭ раньше / о... один мужчина / э-ы ɭ у него ɭ у него / нет ɭ волосы ɭ волосОв (К1, дев., Э, В2) (представление изображения);

-

2) чело-век лысый / он пошёл в магазин чтобы ɭ купить себе / эликсир для волосы (К8, юн., А, С1) (представление героя).

Семеро из 20 китайцев (35 %) начали описание именно с конструкции именительного темы. Из них трое (42,9 %) использовали изолированное словосочетание в Им. п.: человек лысый; наш герой; один человек. Остальные 4 информанта (57,1 %) указали тему самого комикса – «Эликсир для волос». Одна китаянка-интроверт с уровнем С1 создала более полное введение в описание изображения:

-

3) ы это одна ɭ из самых известных ɭ ы карикатур ɭ Бидс-трУпа / которая называется «Эликсир для волос» (К7, дев., И, С1).

Что касается психотипа, то 60 % экстравертов, 33,3 % интровертов и 16,7 % амбивертов использовали конструкцию именительного темы для начала описания. Среди китайских информантов, которые начали монолог таким образом, 71,4 % имеют более высокий уровень владения русским языком С1. Влияния пола в данном случае выявить не удалось: так начали свой рассказ 42,9 % юношей и 57,1 % девушек. Видно, что преобладание девушек есть, но весьма незначительное.

Следующий вид зачинов условно был назван «сказочно-нарративным» , он часто встречается в начале нарративов, особенно в сказках, ср.5:

-

• Однажды Зайцу показалось, что деревья – водоросли, небо – вода, а сам он – рыба. И Заяц поплыл. Заяц плыл, перебирая лапами, подгребая ушами и хвостом [Сергей Козлов. Кит // «Мурзилка», 2003];

-

• Жил - был маленький золотой кораблик. Он очень хотел плавать. Но в воде он тонул, а в небо взлететь не мог [Дима Курочкин. Маленький кораблик // «Мурзилка», 2003].

В нашем материале такие монологи также встретились:

-

4) ы один однажды один пожилой мужчина / он ы пош... он пошёл в магазин / и-и покупал ɭ ы-н ɭ одно ɭ особое средство для ɭ растения волосы (К6, дев., И, В2).

Интересно, что с такого зачина начали свою историю только китайцы (6 из 20; 30 %), у носителей русского языка таких примеров не встретилось. Может быть, это связано с тем, что рассказ по картинке является типичным упражнением в курсе русского языка как иностранного и такие задания более знакомы китайцам, чем русским, которые сталкивались с ними разве что на уроках родной речи в начальной школе.

Надо отметить, что среди шестерых китайцев, избравших такое начало монолога, большинство – девушки (66,7 %). Что касается психотипа, то среди этих шести информантов оказалось почти поровну экстравертов и интровертов (40 и 44 % соответственно), амбивертов не было вовсе.

Иногда говорящий испытывает затруднения с началом своего монолога, что вполне типично в ситуации неподготовленной речи, и тогда он использует вспомогательные единицы, которые можно квалифицировать как стартовые прагматические маркеры (ПМ) (см. о них подробнее: [Прагматические маркеры... 2021]), обычно это десемантизированные модальные и вводные слова, наречия или частицы ( так, значит , ну, вот, какой-то и под.) , ср.:

-

5) так ɭ э-э ɭ один ɭ э-э ɭ лысЫе человек ɭ ку-пил-л э-э ɭ себе в магазине ɭ э-э ɭ эликли ɭ э-лик-сир для ɭ вОлос (К16, юн., А, В2);

-

6) ну значит какой-то / достаточно полный молодой человек / ну даже не молодой он абсолютно лысый (Р4, дев., И).

Среди китайских информантов два юноши-амбиверта (10 %) начали свой монолог со стартовыми ПМ, давая себе тем самым больше времени на подготовку речи. При этом русские предпочитают ПМ (3 из 8; 37,5 %), используя такие вспомогательные единицы, как значит; в общем; так . Анализ психо- и социолингвистических характеристик говорящих показал, что стартовые ПМ юноши (66,7 %) использовали чаще, чем девушки (33,3 %), и экстраверты (66,7 %) чаще, чем интроверты (33,3 %).

Невербальный зачин

Невербальный зачин – это несловесное начало монолога. Наиболее типичной формой такого зачина являются неречевые звуки (вокализации), физические паузы хезитации и паралингвистические элементы. Во всех случаях использование таких элементов дает говорящему дополнительное время для раздумья и подбора слов, чтобы начать монолог-описание. Фактически это – заполненные или незаполненные паузы хезитации. Ср.:

-

7) а-ы ɭ нашего ɭ героя зову-ут ɭ Антон / и Антон это-о менеджер / од-ной фирме / и-и у него-о / большая проблема / ы-н ɭ он лысый / и поэтому / он-н ɭ ы-н ɭ он-н до сих пор / не нашёл жену (К3, дев., И, В2)6;

-

8) н-н герой ɭ картинок ɭ герой картинок / это о... один ɭ н ɭ толстый н мужчина / особенно у него нет ɭ волос (К5, юн., А, В2);

-

9) э-э человек / где-то ɭ в возрасте / сорока лет / может ещё больше / сходил в магазин / купить ɭ какое-то средство ɭ э для-я ɭ волос (К13, юн., Э, С1).

Большинство китайских информантов (85 %) и половина русских начали монолог с вокализации ( э-н; н-н; э-э; э-м; а-а; а-ы… ), наблюдалось и такое хезитационное явление, как удлинение гласных звуков: та-а-ак .

Надо отметить, что из китайцев-экстравертов все (100,0 %) начали свой монолог с неречевых хезитативов, так же как большинство амбивертов (83,3 %) и интровертов (77,7 %). Вполне ожидаемо так начали свои монологи и информанты с более низким уровнем владения русским языком (B2 – 58,8 %; С1 – 41,2 %): им тоже понадобилось дополнительное время для поиска нужных слов. Гендер говорящего опять оказался практически неважен.

Из русских информантов, начавших монолог-описание с хезитации, было 75 % экстравертов и столько же – девушек.

Паралингвистика – это составная часть невербальной семиотики (науки о знаках и знаковых системах), изучающей особенности невербального поведения человека. [Звуковой корпус… 2014: 396]. В настоящем исследовании были зафиксированы такие звуковые коды невербальной коммуникации, как вздох и кашель . Они зафиксированы не в самом начале монолога, но сразу после какого-то иного зачина, как бы встраиваясь в него.

Вздох может отражать отношение информанта к исходному стимульному материалу. В примере (10) вздох сопровождает неречевые звуки ( н-н, н ) и физическую паузу ( ɭ ) . Видно, что информант испытывает серьезные затруднения с поиском нужных слов:

-

10) н-н наш герой / <вздох> н ɭ один толс... толстяк / и-и он был ɭ он ɭ ы был лыс ɭ лыс ɭ лысый (К9, юн., И, B2).

Здесь и сам вздох, и хезитационные явления важны для информанта, чтобы снять напряжение и подобрать подходящие слова для описания героя. После физической паузы (ɭ) юноша-интроверт с уровнем B2 продолжил речь и оборвал слово толс…, заменив его впоследствии на толстяк. Надо отметить, что прилагательное толстый входит в лексический минимум В2 [Лексический минимум... 2011], а слова толстяк там нет, т. е. оно менее знакомо данному информанту, что и потребовало больше времени для подготовки.

В следующем примере (11) информант кашлянул после хезитационного элемента н-н – тоже, скорее всего, для того, чтобы выиграть время и дать себе дополнительный шанс подумать:

-

11) картина по «Эли... ɭ эликсир для вОлосы» / н-н <кашель> картина на... написала что / мужчина купил ɭ элис... эликсир для вОлосы и он / сначала (К10, юн., Э, C1).

Надо отметить, что паралингвистические элементы использовали в начале монолога-описания только 2 китайских информанта (10 %), и оба они – юноши. У носителей русского языка таких примеров не встретилось вовсе.

Смешанный зачин

Смешанным можно условно назвать начало монолога, в котором испытуемые использовали комбинации разных зачинов, ср.:

-

12) «Элипси... ɭ ы-н ɭ элИксир / для волосы» // один человек / он лысый / н-н ɭ он хоче... ɭ ы-н ɭ однажды день ɭ он-н ɭ ы-н ɭ шёл ву-у аптеке (К4, дев., И, C1) (именительный темы + хезитация-вокализация);

-

13) однажды ɭ э-э ɭ один мужчина / он ɭ э-м пришёл в магазин / э-э ɭ купил ɭ аликсир потому что он сылый (К15, дев., И, B2) («сказочнонарративный» зачин + хезитация-вокализация).

У китайских информантов таких зачинов (11 из 20; 55 %) оказалось в 4,4 раза больше, чем у русских (1 из 8; 12,5 %). Это связано с тем, что в каждой комбинации наблюдаются хезитационные элементы, которых в принципе в русской речи китайцев очень много (см. подробнее: [Чэн Чэнь 2017]).

Анализ материала показал также, что зачины в составе комбинаций у китайских информантов, носителей уровня C1, более разнообразны: 60 % из них начали с трех разных зачинов; в то время как 83,3 % носителей уровня B2 объединили только два типа зачина. Гендер говорящего снова большого влияния не оказал: смешанный зачин выявлен в монологах 54,5 % юношей и 45,5 % девушек. Что касается психотипа, то оказалось, что смешанный зачин для начала описания использовали 80 % экстравертов, 44,4 % интровертов и 50 % амбивертов.

Из русских информантов лишь один (12,5 %) использовал смешанный зачин, а именно –

2 стартовых ПМ, хезитационный элемент и именительный темы:

-

14) та-а-ак / «Эликсир для волос» // Ну я вижу некого / полненького // молодого человека // лысенького (Р7, дев., И).

В примере (14) информант-девушка начала монолог с типичного стартового ПМ так , в котором растянула гласный звук а , что является проявлением хезитации. Затем она произнесла название комикса (именительный темы), а после фразовой паузы (//) еще раз использовала стартовый маркер ( ну ), еще давая себе время подумать.

Наблюдения и выводы

Сопоставительный анализ материала позволил сделать ряд выводов.

Идеальная трехчастная структура устного монолога ( зачин – основная часть – концовка ) встречается довольно редко. Можно сказать, что информанты строят свой рассказ по принципу «начал за здравие, а кончил за упокой»: почти все начали с четкого зачина ( вербального, невербального или смешанного ), но мало кто хорошо (с концовкой) закончил. Тем более что все информанты строили свой монолог-описание, выполняя конкретное коммуникативное задание, т. е. действовали сознательно и целенаправленно. Думается, что такой монолог гораздо легче сделать логичным и структурированным, чем, например, монолог в повседневной речи: помогают (особенно в речи на неродном языке) поведенческие стереотипы выполнения такого рода задания. Можно ожидать, что в реальных спонтанных монологах ситуация с трехчастной структурой будет еще хуже (проверку этой гипотезы можно отнести к перспективам исследования в избранном направлении).

Однако наличие четкого начала и четкого конца не является показателем качества монолога. Встретились в материале исследования и структурно идеальные, но содержательно малоинтересные монологи-описания: информанты всё точно и коротко описали, но слова были сухие, без какой бы то ни было стилистической окраски.

Полученные данные показали, что наиболее распространенным способом обозначения начала монолога для русских и китайских информантов стали хезитации-вокализации (50 % русских; 85 % китайцев). Как носители языка, так и иностранцы предпочитают (непроизвольно) использовать невербальные средства, особенно именно хезитации-вокализации, чтобы выиграть время для размышления при столкновении с непростой коммуникативной задачей. Такой «зачин» обычно состоит из одного или двух слогов, и с растяжкой звука: э-н; н-н; э-э; э-м; а-а; а-ы. Как видно, этот тип зачинов очень простой, информантам не надо тратить лишние силы на их произнесение, он позволяет говорящему экономично выполнить задачу продления времени.

Кроме того, китайцы чаще, чем русские, используют вербальное начало, особенно конструкции с именительным темы и «сказочнонарративный» зачин, что может быть связано с тем, что данный сценарий, как одно из типичных упражнений в практике преподавания РКИ, оказался им более знаком.

Но при этом мало кто из китайцев использовал стартовые прагматические маркеры, зато русские, как оказалось, «любят» ПМ, такие как так, значит, ну, вот. Подобные маркеры также свидетельствуют, что говорящему нужно больше времени на обдумывание, более того, они заменяют монотонные растяжки звуков и вокализации, делая речь внешне более плавной и свободной, хотя содержательно ничего в нее не вносят.

Что касается корреляции выявленных особенностей начала спонтанного монолога-описания с характеристиками информантов, то среди говорящих как на родном, так и на неродном языке более активными оказались экстраверты: они использовали разные типы зачинов, делая начало своей речи более разнообразным, чтобы и лексически, и психологически подготовиться к последующему описанию. Интроверты в целом и китайцы – носители более высокого уровня владения русским языком (С1), как и можно было ожидать, оказались внимательнее и меньше хе-зитировали. Более того, мужчины несколько в большей степени предпочитают ПМ и паралингвистические элементы, а женщины – «сказочнонарративный» зачин и хезитации-вокализации.

Результаты проведенного анализа могут быть полезны как для коллоквиалистики как теории разговорной речи, так и для практики преподавания русского языка как иностранного (лингво-дидактика).

Примечания

-

1 Ср.: речь «есть первое и истинное состояние языка, и всякий язык раскрывается в своей полноте только в живом употреблении, в речи говорящего лица (выделение автора. – Ж. С. )» [Гумбольдт 1960: 69], а «в сношениях между людьми нет ничего, кроме звуков и действий» [Дидро 1941: 149]. Ср. также: «Историческое языкознание, вынужденное самым предметом своим ос-

новываться на текстах, досадным образом приучило нас пренебрегать живыми формами, которые нам удается находить во всей их свежести и непосредственности в современных языках. Учитывая, что язык создан прежде всего для устного употребления (выделение мое. – Ж. С. ), было бы ошибкой не принимать последнее за норму» [Балли 1955: 34].

-

2 Собственно записи русской речи китайцев провели в свое время аспирантки СПбГУ Чэн Чэнь [Чэн Чэнь 2017] и Кун Чунься [Кун Чунься 2022] – для корпуса САТ и для своих диссертационных исследований. Для настоящей работы были расшифрованы записи монологов-описаний от информантов-китайцев №№ 11-20. Записи и расшифровки для корпуса САТ материала, полученного от носителей русского языка, осуществила Н. А. Хан [Хан 2013].

-

3 Все примеры в статье атрибутированы с указанием номера информанта: русского (Р...) или китайского (К...), а также его пола, психотипа и уровня владения русским языком (для китайцев).

-

4 Знаком ( ɭ ) в расшифровках монологов отмечены физические паузы хезитации, мп – это причмокивание (звуковой артефакт), э-э и под. – вокализации, невербальные заполнители паузы хе-зитации. Об остальных знаках расшифровки звучащего материала см., например: [Кун Чунься 2022: 139–140].

-

5 Оба примера – из основного подкорпуса Национального корпуса русского языка.

-

6 В отличие от носителей русского языка, информанты-китайцы оказались очень креативными при описании героя комикса: они не ограничились коротким описанием его внешности ( лысый, толстый, пожилой ), но порой дали «герою придуманные имена ( Антон, Александр ЛесИко-вич и Виктор ), обозначили род его деятельности ( менеджер в одной фирме ) и добавили описание его настроения в момент прихода в магазин: ему очень грустно ; у него <…> большая проблема <…> он лысый и поэтому <…> он до сих пор не нашёл жену ; я же лысый <…> [а] мне всего тридцать лет . Очевидно, что все эти придуманные подробности – тоже следствие привычки китайцев к упражнениям по описанию внешности, но в результате в их монологах персонаж предстает более ярким и живым [Богданова-Бегларян, Се Жои 2021: 287].

Construction of an Oral Monologic Description in the Native and Non-Native Language: the Beginning of the Text (based on the descriptions of the comic strip by Herluf Bidstrup ‘Elixir for Hair’)

Xie Ruoyi

Postgraduate Student in the Department of Russian Language

Saint Petersburg State University

ResearcherID: GLT-0499-2022

Submitted 28 Jun 2022

Revised 09 Aug 2022

Список литературы Об особенностях построения устного монолога-описания на родном и неродном языке: начало текста (на материале описаний комикса Х. Бидструпа «Эликсир для волос»)

- Акимова Г. Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. М.: Высшая школа, 1990. 166 с.

- Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / пер. с 3-го фр. изд. Е. В. и Т. В. Вентцель / ред., вступ. статья и прим. Р. А. Будагова. М.: Изд-во иностр. лит., 1955. 416 с.

- Богданова-Бегларян Н. В. Идиомы в русской речи носителей других языков: они есть или их нет? (о языковой креативности говорящих на неродном языке) // Коммуникативные исследования. 2021. Т. 8, № 3. С. 499-510. doi 10.24147/ 2413-6182.2021.8(3).499-510

- Богданова-Бегларян Н. В., Блинова О. В, Зай-дес К. Д., Шерстинова Т. Ю. Корпус «Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ): изучение специфики русской монологической речи // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова / гл. ред. А. М. Молдован. Вып. 21. Национальный корпус русского языка: исследования и разработки / отв. ред. вып. В. А. Плунгян. М.: ИРЯ РАН, 2019. С. 111-126.

- Богданова-Бегларян Н. В., Се Жои. Особенности построения спонтанного монолога-описания (на материале русской речи носителей русского и китайского языков) // Коммуникативные исследования. 2021. Т. 8, № 2. С. 281-295. doi 10.24147/2413-6182.2021.8(2).281-295

- Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода // Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. 2-е изд., доп. М.: Просвещение, 1960. С. 68-86.

- Дидро Д. Разговор Даламбера и Дидро // Избранные философские произведения. М.: Госполитиздат, 1941. С. 143-153.

- Зайдес К. Д. Метакоммуникативные вставки в русской устной спонтанной речи на родном и неродном языке // Коммуникативные исследования. 2016. № 3 (9). С. 19-35.

- Звуковой корпус как материал для анализа русской речи. Коллективная монография. Часть 1. Чтение. Пересказ. Описание / отв. ред. Н. В. Богданова-Бегларян. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2013. 532 с.

- Звуковой корпус как материал для анализа русской речи. Коллективная монография. Ч. 2. Теоретические и практические аспекты анализа. Т. 1. О некоторых особенностях устной спонтанной речи разного типа. Звуковой корпус как материал для преподавания русского языка в иностранной аудитории / отв. ред. Н. В. Богданова-Бегларян. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2014. 396 с.

- Кун Чунься. Специфика неподготовленного чтения на неродном языке (комплексное иссле-

- дование на материале русской речи носителей китайского языка): дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2022. 157 с.

- Лаптева О. А. Русский разговорный синтаксис. М.: Наука, 1976. 399 с.

- Лексический минимум по русскому языку как иностранному. 2 сертификационный уровень. Общее владение / ред. Н. П. Андрюшина. СПб.: Златоуст, 2011. 164 с.

- Нечепуренко М. Ю. Избыточные конструкции разговорной речи // Современная филология: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Уфа, июнь 2014 г.) / отв. ред. Г. А. Кайнова, Е. И. Осянина. Уфа: Лето, 2014. С. 125-128.

- Прагматические маркеры русской повседневной речи: словарь-монография / сост., отв. ред. и авт. предисл. Н. В. Богданова-Бегларян. СПб.: Нестор-История, 2021. 520 с.

- Российская государственная система тестирования иностранных граждан. URL: https://testing-center.spbu.ru/ekzameny/russia/trki.html (дата обращения: 01.02.2022).

- Хан Н. А. Устные спонтанные монологи разного типа в коммуникативно-дискурсивном аспекте (на материале Звукового корпуса русского языка): дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2013. 285 с.

- Чэн Чэнь. Хезитации в русской устной речи носителей китайского языка: дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2017. 285 с.

- Kong Chunxia. «Text about Text», or «Communication about Communication» (Based on the Material of Unprepared Reading of Russian Texts by Native Speakers of Russian and Chinese Languages) // Коммуникативные исследования. 2021. № 3. С. 547-559. doi 10.24147/2413-6182. 2021.8(3).547-559

- Stubbs M. Words and Phrases: Corpus Studies of Lexical Semantics. Oxford, Blackwell, 2001. 11 p.