Об относительной устойчивости орнаментальных традиций в гончарстве (по материалам эпохи бронзы)

Автор: Волкова Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

Данная статья является результатом продолжения более ранних исследований автора, посвященных изучению степени относительной устойчивости орнаментальных традиций в гончарстве. Ранее на материалах 5 могильников фатьяновской культуры было выявлено, что наиболее устойчивой традицией является «вид орнаментира», затем по степени устойчивости идет «орнаментальный образ» и наиболее изменчивым является «орнаментальный мотив». Источниковедческая база данного исследования охватывает все доступные сегодня для анализа сосуды фатьяновской и балановской культур, а также поздневолосовскую керамику ряда стоянок Верхнего и Среднего Поволжья. В результате внесены поправки в сделанный мною ранее вывод об относительной степени устойчивости разных орнаментальных традиций, в частности, предполагается, что наименее устойчивой орнаментальной традицией был не мотив, а орнаментальный образ. Кроме того, в статье описаны новые важные особенности проявления смешанности орнаментальных традиций в ходе смешения групп населения, владевших глубоко различными в культурном плане орнаментальными традициями.

Керамика, орнамент, культурная традиция, фатьяновская культура, балановская культура, поздневолосовская керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/143164065

IDR: 143164065

Текст научной статьи Об относительной устойчивости орнаментальных традиций в гончарстве (по материалам эпохи бронзы)

Благодаря исследованиям А. А. Бобринского нам известны механизм и скорость изменения технологических традиций в гончарстве в условиях смешения разных групп древнего населения. Им были выделены приспособительные гончарные традиции, изменяющиеся достаточно быстро, и субстратные традиции, крайне медленно реагирующие на развитие процессов культурного смешения (Бобринский, 1978). В свое время я попыталась выяснить на примере фатьянов-цев, с какой относительной скоростью меняются орнаментальные традиции в условиях смешения групп близкородственного по культурному признаку населения (Волкова, 2010). Тогда было сделано два важных вывода. Во-первых, о том, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.251.96-110

что между орнаментальными традициями различных структурных уровней существуют строго определенные взаимосвязи. Во-вторых, что орнаментальные традиции по мере убывания степени их устойчивости в процессе смешения располагаются следующим образом: 1) вид орнаментира; 2) орнаментальный образ; 3) орнаментальный мотив ( Волкова , 2010. С. 105).

Данная статья посвящена, по сути, той же проблеме, только исследование проводилось на более широком материале. Если предыдущая работа опиралась в основном на материалы пяти фатьяновских могильников (четыре Новинковских могильника в Тверской области и Волосово-Даниловский в Ярославской), то данное исследование охватывает всю доступную сегодня фатьяновскую и балановскую керамику, а также поздневолосовскую керамику со стоянок Дикариха, Станок, Николо-Перевоз I и II и поселения Галанкина Гора. Фатьяновская и поздневолосовская керамика залегают на рассматриваемых стоянках в одних и тех же стратиграфических горизонтах ( Раушенбах , 1960; Никитин , 1973; Гадзяцкая , 1992), а балановская и поздневолосовская керамика на поселении Галанкина Гора находятся в одних и тех же жилищах ( Халиков , 1969; Соловьев , 2000). Синхронность поздневолосовской культуры и фатьяновско-балановской культурной общности подтверждается наличием контактов между их носителями, которые фиксируются по смешанным гончарным традициям ( Волкова , 2016; 2017). Данные смешанные традиции могли возникнуть только на основе традиций, характерных для каждой из этих групп населения. Всего было изучено около 2000 сосудов. Привлечение позднево-лосовской керамики позволило проанализировать поведение орнаментальных традиций в условиях смешения групп населения с совершенно разными культурными традициями.

Начнем с того, что под орнаментом на глиняной посуде мы понимаем систему символов , нанесенных гончаром на ее поверхности. И если декорирование – это сознательное изменение гончаром внешнего облика поверхности сосуда, то орнамент представляет собой один из видов декорирования.

Существуют три основных направления изучения орнамента: технологическое , стилистическое и семантическое ( Волкова , 1996. С. 34).

Технологическое направление включает изучение орнаментира и способа работы им при нанесении орнамента. По технике и технологии нанесения орнамент может быть расписным , скульптурным , графическим или смешанным .

Стилистическое направление представляет собой структурный анализ орнамента на четырех орнаментальных уровнях (элемент, образ, мотив, компо-зиция)1.

Семантическое направление состоит в исследовании смысловой нагрузки орнамента. Данным направлением я пока не занималась, так как оно почти недоступно для доказательного анализа, кроме тех случаев, когда он касается поздних материалов, когда есть этнография или письменные источники.

Сама тема о традициях декорирования гончарных изделий очень обширна. В данной статье речь пойдет только о графическом орнаменте. Причем в первой ее части: об орнаменте, который наносили родственные фатьяновские и балановские скотоводческие племена, жившие в эпоху бронзы на территории Верхнего и Среднего Поволжья, на свою глиняную посуду. Такое сужение темы позволит рассмотреть динамику орнаментальных традиций на конкретном материале.

Посмотрим, в первую очередь, какие орнаментальные традиции существовали у фатьяновского и балановского населения. Начнем с технологических традиций. Это население орнаментировало свою глиняную посуду, главным образом, следующими пятью инструментами: 1) ножом для прочерчивания; 2) инструментом с рабочим краем, оставляющим небольшие округлые ямочки; 3) гладким и 4) зубчатым штампами; 5) шнуром.

Угол нанесения орнамента штампами по отношению к поверхности сосуда мог варьировать на одном сосуде от 90 до 45º. Нож при прочерчивании держали перпендикулярно к поверхности.

Стилистические традиции. Напомню, что в структуре графического орнамента я выделяю четыре орнаментальных уровня: элемент, образ, мотив, композиция ( Волкова , 1996. С. 34, 35).

Элемент – это простейшая, неделимая, часть орнамента. В качестве элемента принято рассматривать один отпечаток или одну проведенную линию. Для фатьяновской и балановской посуды выделено три элемента орнамента: «короткая прямая линия», «длинная прямая линия» и «точка». Важно подчеркнуть, что элемент орнамента непосредственно связан с инструментом и способом нанесения орнамента с помощью этого инструмента, т. е. с технологией. Из элементов складываются орнаментальные образы. Бóльшая часть орнаментальных образов состоит из элемента «короткая прямая линия», что обычно соответствует одному отпечатку штампа (реже – прочерченной линии).

Образ – это совокупность элементов, воспринимаемая как целое на уровне мотива. Образы могут быть простые, состоящие из одного отпечатка или проведенной линии, тогда они совпадают с элементом; или сложные , состоящие из нескольких элементов. Из образов складываются мотивы.

Для фатьяновского и балановского орнаментов характерны сложные образы, которые создаются дублированием в основном одного и того же элемента. По керамике этих культур выделено в общей сложности 28 орнаментальных образов ( Волкова , 2010. С. 97–101). Из них только 7 являются общими для всей фатьяновско-балановской культурной общности: 1) горизонтальная прямая линия; 2) горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий; 3) горизонтальный зигзаг; 4) горизонтальная елочка; 5) косая решетка; 6) параллельные переменно-наклонные линии и 7) группы вертикальных линий. При этом общих массовых образов для всех локальных групп фатьяновско-балановской культурной общности всего три. Это первые три образа из приведенного списка (под массовыми я понимаю образы, представленные не менее чем на 20 % сосудов локальной группы).

Локальные группы отличаются друг от друга набором массовых образов, степенью их распространенности, а также некоторыми редкими образами.

Мотив – это система организации образов. По принципам организации образов фатьяновские и балановские мотивы делятся на шахматные и рядные. На поверхности сосуда мотивы выполняют одну из двух функций: они являются либо основными мотивами, заполняя всю орнаментальную зону, либо дополнительными, разделяя орнаментальные зоны между собой или ограничивая их. Дополнительные мотивы чаще всего простые, состоящие из одного орнаментального образа, например: прямая горизонтальная линия, горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий, горизонтальный зигзаг. Основные мотивы были, как правило, сложные, также состоящие из одного орнаментального образа, но тиражированного и расположенного в определенном порядке, например: неоконтуренный ромб в шахматном или рядном мотивах, параллельные переменно-наклонные линии в один или несколько рядов и т. д. Фатьяновские и балановские образы не просто тиражировались в мотивах, а располагались в определенном порядке, часто специфичном для каждого образа.

Различная организация одного и того же образа создает различные мотивы. У каждого образа обычно бывает два-три основных мотива. На уровне мотивов усиливается специфика керамики каждой локальной группы и каждого памятника.

Композиция – это система организации мотивов на поверхностях сосуда. Для фатьяновской и балановской керамики характерно, во-первых , нанесение орнамента только на внешнюю поверхность; во-вторых , расположение мотивов широкими горизонтальными полосами или зонами, отделенными друг от друга особыми разделительными мотивами. Обычно таких зон на сосуде бывает несколько, и они расположены в определенных местах в верхней части сосуда и часто на его донной части. Иногда на сосудах, особенно «амфорах», встречаются вертикальные орнаментальные зоны, так называемые лопасти.

Анализ композиции проводился на количественном уровне, а именно: подсчитывалось число орнаментальных зон на сосуде, без учета орнамента на днище, поскольку очень часто сохраняются только верхние части сосуда. У некоторых сосудов были орнаментированы только венчик и место перехода плеча в шею, чаще всего горизонтальным рядом вертикальных или наклонных линий или прямой горизонтальной линией. Эти сосуды было принято рассматривать как сосуды с одной орнаментальной зоной. Локальные группы различаются по особенностям распространения в них сосудов с разным количеством орнаментальных зон.

Итак, еще раз проследим, с какой относительной скоростью меняются четыре орнаментальные традиции: вид орнаментира, элемент орнамента, орнаментальный образ и орнаментальный мотив в условиях смешения, во-первых, групп населения с близкими гончарными традициями, во-вторых – с глубоко различными традициями.

Для определения степени устойчивости разных орнаментальных традиций необходимо, во-первых, выявить характер их взаимосвязи, во-вторых, проанализировать зафиксированные случаи проявления смешанности орнаментальных традиций, такие как: 1) имитация чужого орнаментира; 2) замена орнаментира; 3) подражание чужому образу; 4) использование двух разных образов в рамках одной орнаментальной зоны; 5) незнание традиционного мотива определенных образов; 6) использование разных инструментов для нанесения одного и того же образа на один сосуд. Изучение взаимосвязи различных орнаментальных традиций позволяет определить степень их устойчивости по отношению друг к другу, а анализ случаев смешанности орнаментальных традиций дает возможность уточнить и детализировать полученные выводы.

Анализ фатьяновской и балановской керамики выявил существование наиболее устойчивых связей между видом орнаментира и элементами орнамента . Все инструменты, кроме «ножа», оказались жестко связаны с определенными орнаментальными элементами.

В свою очередь элементы орнамента устойчиво связаны с конкретными орнаментальными образами . Соответственно, также прослеживается взаимосвязь вида орнаментира и образа , но она слабее двух других связей – между видом орнаментира и элементом и элементом и образом орнамента.

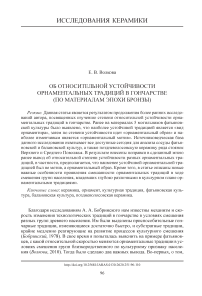

Установлено, что связь между орнаментальным образом и мотивом проявляется сильнее всего по керамике отдельных памятников ( Волкова , 2010. С. 99). Это означает, что у каждой группы населения, оставившей определенный могильник, существовали свои традиции по организации орнаментальных образов в мотивы на посуде . Поэтому одни и те же орнаментальные образы, характерные для локальной группы или культуры в целом, на посуде из разных могильников организованы в мотивы по-своему. На схеме показана выявленная в ходе изучения относительная устойчивость связей между разными орнаментальными традициями (рис. 1).

Рис. 1. Схема относительной устойчивости связей между разными орнаментальными традициями в гончарстве

Приведенные факты указывают на то, что орнаментальные традиции на уровне мотива более вариабельны, чем традиции на уровне образа. Значит ли это, что традиции исполнения мотивов были менее устойчивы?

Разберем отмеченные выше случаи смешения орнаментальных традиций, выявленные на фатьяновской и балановской посуде.

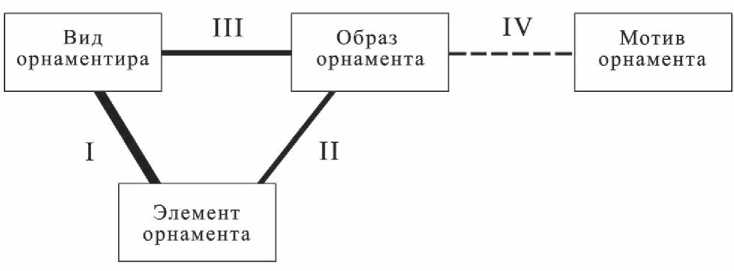

Имитация орнаментира. Зафиксировано 18 случаев. Под имитацией ор-наментира понимается попытка гончара использовать свой инструмент для создания отпечатков, похожих на те, которые были нанесены чужим орнамен-тиром. В большинстве случаев гладким и реже зубчатым штампами имитировались отпечатки шнура (рис. 2: 2). Значительно реже (5 случаев) инструментом, оставляющим одиночные неглубокие вдавления, имитировались отпечатки зубчатого штампа (рис. 2: 1). При имитации зубчатого штампа гончары всегда подражали наиболее распространенному на памятнике инструменту. Имитация орнаментира зафиксирована на керамике только близкородственного населения.

Рис. 2. Имитация вида орнаментира

1, 2 – Волосово-Даниловский м-к, погр. 7

Таким образом, имитация инструмента для нанесения орнамента была вызвана стремлением создать строго определенный образ на посуде, который должен быть выполнен определенным орудием. Если у гончара не было нужного инструмента для создания данного образа, можно предположить, что образ был для него новым, а инструмент старым, предназначенным для исполнения его традиционного орнаментального образа. Отсюда следует, что при смешении носителей разных орнаментальных традиций образы изменялись быстрее ор-наментиров. Судя по относительно редким случаям имитации орнаментиров, гончар достаточно быстро изготавливал нужный инструмент, возможно, после орнаментации нескольких сосудов старым.

Замена орнаментиров . Зафиксированы пока два таких случая. Первый на сосуде из Волосово-Даниловского могильника: на венчике этого сосуда сохранились затертые следы зубчатого штампа, которым гончар начал орнаментировать сосуд. Затем он затер эти отпечатки и продолжил орнаментировать сосуд гладким штампом. Вероятно, гончар по привычке начал орнаментировать сосуд своим обычным инструментом, а потом сообразил, что для создания подражания надо это делать другим орнаментиром. Второй случай – на сосуде из Балановского могильника. Здесь весь орнамент прочерчен ножом, а по плечу при создании образа «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных линий» использовались и нож, и зубчатый штамп, которым был орнаментирован небольшой участок протяженностью 10 см. Данный факт можно объяснить только тем, что гончар начал орнаментировать сосуд зубчатым штампом, но, поняв свою ошибку, быстро перешел на нож и прочертил им весь остальной орнамент на сосуде.

Подражание орнаментальным образам (имеется в виду нетрадиционное исполнение образа). Всего зафиксировано 49 таких случаев.

На памятниках, где процессы смешения проходили между двумя родственными группами с очень близкими культурными традициями (например, в фать-яновских и балановских могильниках), зафиксировано 23 случая подражания чужим орнаментальным образам. Очевидно, что образы, которым подражали, были менее распространенными в одной из брачующихся групп населения. Поэтому для некоторых гончаров они еще не стали традиционными, привычными. Возможно также, что эта посуда орнаментировалась молодыми гончарами (учениками).

По материалам стоянок Дикариха, Станок, поселения Галанкина Гора зафиксировано 26 случаев подражания новым орнаментальным образам в результате смешения представителей фатьяновско-балановского и поздневолосовского населения, неродственных в культурном отношении и владевших глубоко различными культурными традициями. Здесь речь идет либо о подражании чужим культурным традициям, либо об утрате своих собственных культурных традиций.

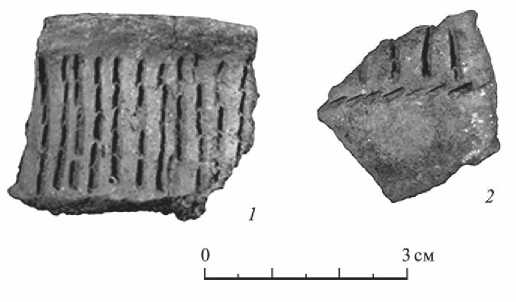

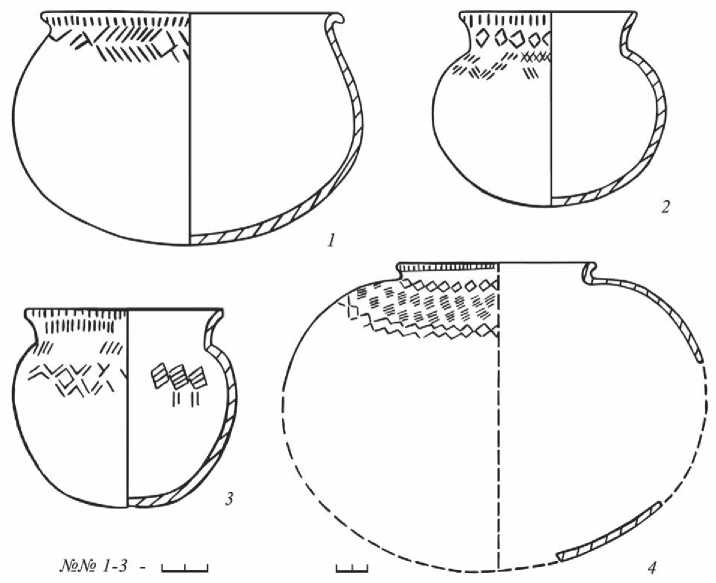

Приведу несколько конкретных примеров подражания образам. Так, на рисунке представлено нетрадиционное исполнение некоторых образов «ромба» (рис. 3: 1–5 ). Традиционно образ «неоконтуренный ромб» складывался из 4 одинаковых элементов «короткая линия» (их могло быть и 5, но во всех ромбах обязательно наносилось одно и то же число элементов), которые располагались параллельно друг другу на одинаковом, достаточно близком расстоянии под углом примерно 45º. Далее мог добавляться еще один такой же элемент сверху, создавая образ «оконтуренный с одной стороны ромб», или сверху и снизу при образе «оконтуренный ромб».

В данном случае нарушение традиции проявлялось в том, что на изученных сосудах использовано разное количество элементов для создания образа ромба, например – от двух до четырех на одном сосуде (рис. 3: 2 ). Кроме того, на одном из сосудов нарушены наклон элементов, их параллельность и расстояние между ними, что сделало весь образ вообще не похожим на ромб (рис. 3: 4 ).

На следующих сосудах мы видим нетрадиционное создание образа «косая решетка» (рис. 3: 4–7 ). По фатьяновско-балановским традициям при создании этого образа сначала делался горизонтальный ряд параллельных наклонных в одну сторону элементов «короткая линия» по всему периметру горшка под углом примерно 45º, затем поверх этого ряда наносились эти же элементы, но наклоненные в противоположную сторону под тем же углом. На представленных сосудах мы видим два вида нарушения этих традиций: либо слишком разреженное нанесение элементов второго, «верхнего», ряда (рис. 3: 6, 7 ), либо, что встречается чаще, нанесение этого образа не двумя рядами наклонных элементов, а отдельными косыми крестиками, в результате чего возникает изображение, совершенно не похожее на образ «косая решетка» (рис. 3: 4 , 5 ).

Даже образ «горизонтальная прямая линия» может быть выполнен нетрадиционно (рис. 3: 7 ). В частности, на керамике со стоянок Станок и Дикариха мы можем видеть, насколько далеки бывают образы-подражания от оригинала (рис. 3: 2, 3, 5 ). Эта нетрадиционность связана, с одной стороны, с использованием инструментов, неподходящих для создания данного образа, и с другой –

Рис. 3. Подражания орнаментальным образам. Рисунки всех сосудов выполнены А. Д. Семеновой (по: Гадзяцкая , 1976; Крайнов , 1963; 1964; Крайнов, Гадзяцкая , 1987; Соловьев , 2000)

1 – Волосово-Даниловский м-к, погр. 14; 2, 5 – стоянка Станок; 3 – стоянка Дикариха; 4 – Протасовский м-к; 6 – поселение Галанкина Гора; 7 – Истринский м-к с восприятием гончара и группы населения, которая за ним стоит, именно такого образа как правильного.

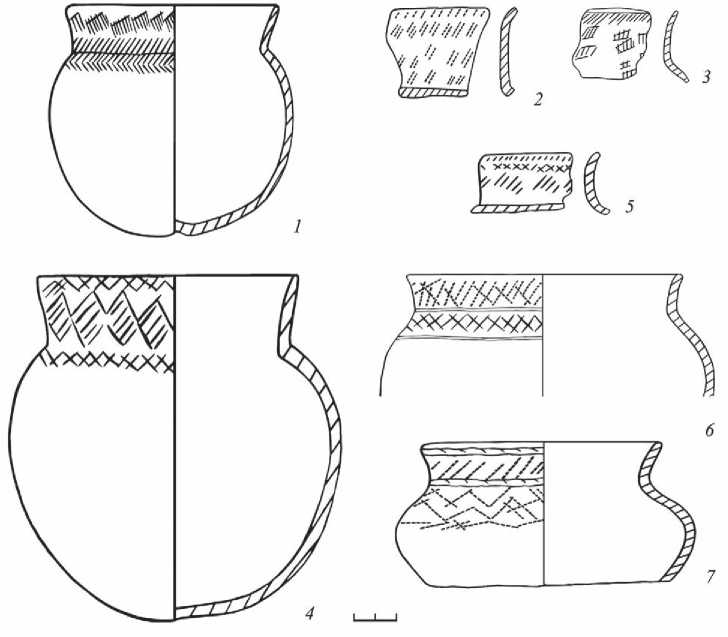

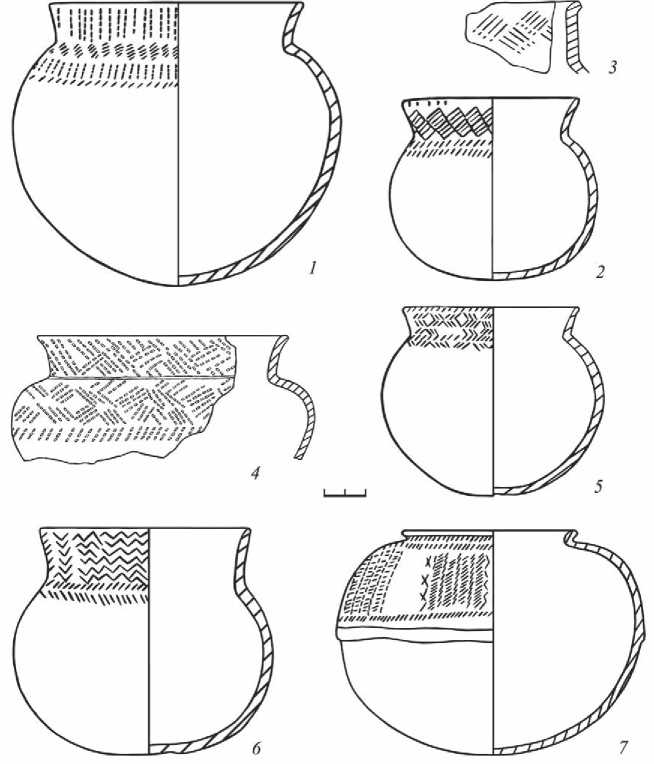

Использование двух разных образов в рамках одной орнаментальной зоны. Зафиксировано 16 случаев. Напомню, что для фатьяновской и балановской посуды характерно повторение одного и того же образа в рамках одной орнаментальной зоны. Чаще всего это горизонтальные зоны, реже вертикальные. В фатьяновских могильниках найдено 10 сосудов, где такое повторение было нарушено, т. е. в рамках одной зоны сначала делался один образ в мотиве, а затем другой. В балановской культуре зафиксировано 6 таких сосудов. Во всех случаях речь идет о достаточно распространенных на керамике памятника орнаментальных образах. Тем не менее были гончары, которые не имели устойчивых представлений о том, какие именно образы следует наносить на сосуд, и это у близкородственного населения. На рисунке 4 даны три сосуда, на кото- рых образ «параллельные переменно-наклонные линии» в одной зоне переходит в другие образы (рис. 4: 1, 2, 3), и сосуд с образом «горизонтальный зигзаг», переходящим в «контурный ромб» (рис. 4: 4).

Рис. 4. Расположение двух разных образов в одной орнаментальной зоне

1 – Буньковский м-к; 2 – Волосово-Даниловский м-к, погр. 69; 3 – Волосово-Даниловский м-к, погр. 104; 4 – Волосово-Даниловский м-к, погр. 102

Незнание мотива определенных образов . Зафиксировано 20 случаев. В частности, в 9 случаях в одной орнаментальной зоне образ сначала идет в один ряд, а на отдельном отрезке – в несколько рядов, или образ занимает не всю протяженность зоны, а только ее отдельные участки.

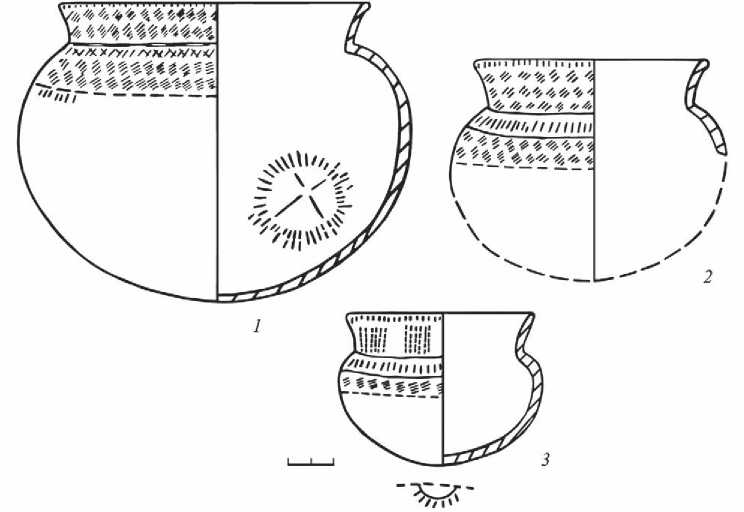

Случаев, когда определенные образы расположены в «нестандартных» (нетрадиционных) для них мотивах, чуть больше: 6 – на фатьяновских сосудах и 5 – на балановских. Эти случаи свидетельствуют об отсутствии у гончаров устойчивых представлений о том, в каких мотивах должны наноситься определенные, опять-таки широко распространенные, орнаментальные образы. Возможно, это вызвано новизной самих образов, при расположении которых гончар допускал неточности из-за необходимости подражать каким-то новым для него образцам посуды. На рисунке 5 представлены некоторые примеры таких случаев. В трех случаях (рис. 5: 1–3) показано незнание мотивов образа ромба. Напомню, что ромбы могли быть организованы либо в шахматном, либо в рядном мотиве, но всегда по своей функции эти мотивы были основными, а не дополнительными. На одном из сосудов ряд ромбов выполняет функцию именно разделительного мотива (рис. 5: 1). На двух других сосудах пытались создать шахматный мотив, но из-за несоблюдения необходимого расстояния между ромбами такой мотив не получился. На двух сосудах (рис. 5: 4, 5) продемонстрировано незнание мотива образа «параллельные переменно-наклонные линии», так как традиционно второй ряд этого образа наносился как бы со сдвигом, т. е. так, чтобы каждые две группы параллельных линий верхнего ряда и две нижнего создавали вместе большой косой крест. На следующем сосуде (рис. 5: 6) нарушен мотив образа «горизонтальный зигзаг». Традиционно, когда этот образ наносится в несколько горизонтальных рядов, то это делается ряд за рядом, причем одна вершина зигзага располагается строго под другой. На данном сосуде нарушена рядность нанесения образа, а в одном месте он нанесен как «вертикальная елочка» (т. е. нарушена последовательность создания элементов, из которых состоит этот образ). Гончар, орнаментировавший сосуд (рис. 5: 7), похоже, слабо себе представлял, как должны наноситься «лопасти» (вертикальные зоны орнамента) на фатья-новских амфорах. Мы здесь видим, что вертикальные зоны в одной лопасти разделены совершенно разными орнаментальными образами: «вертикальная прямая линия», «вертикальный зигзаг», «косая решетка». Эти нетрадиционные мотивы зафиксированы на сосудах как близкородственного, так и неродственного в культурном отношении населения.

Использование разных инструментов для нанесения одного и того же образа на один сосуд. Обычно весь орнамент на сосуде наносился одним или двумя инструментами. При этом если использовались два инструмента, то обязательно для создания разных орнаментальных образов. Случаи использования разных инструментов для нанесения одного и того же образа на сосуде достаточно редки. Они встречены на 4 фатьяновских и 3 балановских сосудах. Почти все они связаны с широко распространенным образом «горизонтальная прямая линия». На рис. 3 и 6 показаны сосуды, где этот образ выполнен и ножом и короткими либо гладкими, либо зубчатыми штампами (рис. 6: 1, 2, 3 ); сосуд, где этот образ сделан шнуром и зубчатым штампом (рис. 3: 7 ); и совсем редкий случай: образ «косая решетка» в одной орнаментальной зоне был сделан зубчатым штампом, а в следующей зоне – он же прочерчен ножом (рис. 3: 6 ). Почти все эти случаи зафиксированы по керамике близкородственного населения.

Необходимо также отметить факты частого присутствия сразу нескольких отклонений от традиционного орнамента на одном и том же сосуде. Так, например, на сосуде из Волосово-Даниловского могильника (рис. 2; 5: 1 ) зафиксированы имитация сразу двух инструментов: зубчатого штампа и шнура, и незнание мотива образа «ромб». На сосуде из Истринского могильника (рис. 3: 7 ) фиксируется и имитация инструмента, и подражание новому образу, и применение двух инструментов для создания одного и того же образа. О незнании фатьянов-ских традиций данным гончаром говорит не только орнамент, но и форма сосуда (угол наклона шеи, сформированное плечо). То же самое можно сказать о сосуде из Буньковского могильника (рис. 4: 1 ), который демонстрирует не только

Рис. 5. Незнание мотива определенных образов

1 – Волосово-Даниловский м-к, погр. 7; 2 – Волосово-Даниловский м-к, погр. 104; 3, 4 – поселение Галанкина Гора; 5 – Ильинско-Хованский м-к, погр. 4; 6 – Протасовский м-к; 7 – Волосово-Даниловский м-к, погр. 84

незнание образа и его мотива, но и совершенно нефатьяновскую форму сосуда (отсутствие вертикальной шеи, низкая общая пропорциональность). Все это демонстрирует отсутствие у гончаров, сделавших данные сосуды, закрепленных в традиции навыков труда.

Таким образом, в результате проведенного исследования еще раз подтвердилось наличие сильной и устойчивой связи между инструментом для нанесения орнамента и орнаментальным образом , а также между элементом и образом. Факты имитации орнаментиров, в основном зубчатого штампа и шнура, говорят о том, что определенные образы по традиции должны были создаваться строго

Рис. 6. Использование разных инструментов для нанесения одного и того же образа на сосуде. Волосово-Даниловский могильник ( 1–3 )

1 - погр. 57; 2, 3 - погр. 102

определенными инструментами, отсутствовавшими в данных случаях у гончара. Значит, образ был для него новым, а инструмент, которым он пользовался, старым. Отсюда следует, что вид инструмента в ходе процессов смешения менялся медленнее, чем орнаментальный образ, т. е. это была более устойчивая традиция.

Как уже отмечалось, из всех выделенных случаев создания на сосудах нетрадиционного орнамента наиболее часто встречается подражание орнаментальным образам (49 сосудов). Это объясняется тем, что орнаментальный образ является как бы «символом» определенного коллектива (скорее всего, рода), и поэтому его изображение говорит о принадлежности изделия (и человека) именно к этому коллективу . Традиции на уровне орнаментального образа характеризуют, прежде всего, локальные группы, а традиции на уровне орнаментальных мотивов - небольшие группы населения (скорее всего, родовые общины), оставившие отдельные памятники (поселения или могильники), на уровне которых только и могут происходить процессы смешения.

В результате смешения населения двух родственных в культурном отношении групп, имеющих частично различные орнаментальные традиции, сначала появлялись сосуды с новыми орнаментальными образами, свойственными доминирующей группе населения, которые были выполнены рецессивными гончарами своими старыми привычными орнаментирами и организованы в мотивы, нетипичные для этих образов у доминирующей группы населения. Но у любого образа могло быть три варианта мотива: либо основной, дополнительный и рядный, либо (для ромбов) основной, рядный и шахматный. Нередко встречаются сосуды, на которых один и тот же образ в разных орнаментальных зонах организован в разные мотивы. То есть для любого фатьяновского и балановского образа были допустимы почти все эти варианты. Поэтому мотивы новых образов могли и меняться, и оставаться прежними, становясь традиционными для данной группы населения. Вид орнаментира также мог меняться, а мог и оставаться прежним, особенно если он подходил по размеру для создания нужного нового образа.

Итак, в результате анализа всего материала я предлагаю несколько иную, более строгую, последовательность орнаментальных традиций по уменьшению степени их устойчивости:

-

1 – вид орнаментира и элемент орнамента;

-

2 – орнаментальный мотив;

-

3 – орнаментальный образ.

Важно подчеркнуть, что все эти традиции относятся к группе приспособительных , так как даже вид орнаментира меняется достаточно быстро, особенно если традиционным инструментом гончара было неудобно или трудоемко наносить новые для него орнаментальные образы.

Но если приспособительные технологические традиции в гончарстве могут меняться в условиях смешения населения в течение от 2–3 лет до максимум в пределах жизни одного поколения гончаров, то наиболее устойчивые традиции в орнаментации меняются намного быстрее (особенно в условиях смешения близкородственного населения): вероятно, это занимает не более года и зависит от периодичности изготовления посуды.

Кроме того, хочется обратить внимание еще на два сюжета.

Во-первых , при смешении глубоко различных в культурном отношении групп населения рецессивная группа воспринимает новые орнаментальные образы, сохраняя при этом свои традиционные орнаментиры или постепенно заменяя их похожими на орнаментиры доминантной группы. Так, например, в процессе смешения поздних волосовцев с фатьяновцами (стоянки Дикариха, Станок, Николо-Перевоз I и II и др.) или с балановцами (поселения Галанкина Гора, Нижняя стрелка IV, Удельный Шумец VII и др.) поздневолосовское население подражает фатьяновским и балановским орнаментальным образам, а свои орнаментиры либо не меняет, либо меняет на орнаментиры, похожие на фатья-новско-балановские, но далеко не тождественные им. В результате этого орнаментальный образ приобретает совсем другой облик, который и закрепляется у этого смешанного населения.

Во-вторых , зафиксировано 6 погребений (в Волосово-Даниловском и Во-ронковском фатьяновских могильниках), в которых найдено по два сосуда с нестандартными орнаментальными традициями вместе с традиционно орнаментированными сосудами. Это служит еще одним подтверждением сделанного мною ранее вывода о дуально-родовой структуре фатьяновского и балановского обществ.

Список литературы Об относительной устойчивости орнаментальных традиций в гончарстве (по материалам эпохи бронзы)

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. М.: Наука. 272 с.

- Волкова Е. В., 1996. Гончарство фатьяновских племен. М.: Наука. 121 с.

- Волкова Е.В., 2010. Орнаментальные традиции фатьяновских гончаров (опыт выделения субстратных и приспособительных традиций)//Древнее гончарство. Итоги и перспективы изучения. М.: ИА РАН. С. 88-106.

- Волкова Е. В., 2016. К вопросу о содержании термина «фатьяноидная» керамика//Традиции и инновации в изучении древнейшей керамики: материалы междунар. науч. конф. (24-27 мая 2016 г., Санкт-Петербург)/Ред.: О. В. Лозовская, А. Н. Мазуркевич, Е. В. Долбунова. СПб: ИИМК РАН. С. 153-155.

- Волкова Е. В., 2017. Культурный состав населения и относительная периодизация жилищ поселения Галанкина Гора (по данным изучения керамики)//КСИА. Вып. 249, ч. I. С.153-165.

- Гадзяцкая О. С., 1976. Памятники фатьяновской культуры. Ивановско-Горьковская группа. М.: Наука. 135 с. (САИ; вып. В1-21.)

- Гадзяцкая О. С., 1992. Фатьяновский компонент в культуре поздней бронзы (Волго-Клязминское междуречье)//СА. №1. С. 122-141.

- Крайнов Д. А., 1963. Памятники фатьяновской культуры. Московская группа. М.: Наука. 51 с. (САИ; вып. В1-19.)

- Крайнов Д. А., 1964. Памятники фатьяновской культуры. Ярославско-Калининская группа. М.: Наука. 70 с. (САИ; вып. В1-20.)

- Крайнов Д. А., Гадзяцкая О. С., 1987. Фатьяновская культура. Ярославское Поволжье. М.: Наука. 144 с. (САИ; вып. В1-22.)

- Никитин А. Л., 1973. Могильник Дикариха на Плещеевом озере (раскопки 1961 и 1964 гг.)//СА. №2. С.158-177.

- Раушенбах В.М., 1960. Фатьяновское погребение на неолитической стоянке Николо-Перевоз//Археологический сборник. М.: Советская Россия. С. 28-37. (Труды ГИМ, вып. 37.)

- Соловьев Б. С., 2000. Бронзовый век Марийского Поволжья. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ. 264 с. (Труды марийской археологической экспедиции; т. VI.)

- Халиков А. Х., 1969. Древняя история Среднего Поволжья. М.: Наука. 395 с.

- Цетлин Ю. Б., 2008. Неолит центра Русской равнины. Орнаментация керамики и методика периодизации культур. Тула: Гриф и К. 352 с.