Об участии в международной летней школе "Путь к Северу - 2017"

Автор: Конькова О.С., Хотяновская Ю.В.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Техногенная трансформация природной среды. Влияние промышленности

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается опыт участия в летней международной школе «Путь к северу - 2017». Описаны основные точки маршрута и ключевые вопросы, изучаемые в ходе работы школы, приведены предварительные результаты полевых исследований, охарактеризована география участников международной школы.

Летняя школа, природное, культурное и экономическое развитие, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/147226782

IDR: 147226782 | УДК: 502.3/.

Текст научной статьи Об участии в международной летней школе "Путь к Северу - 2017"

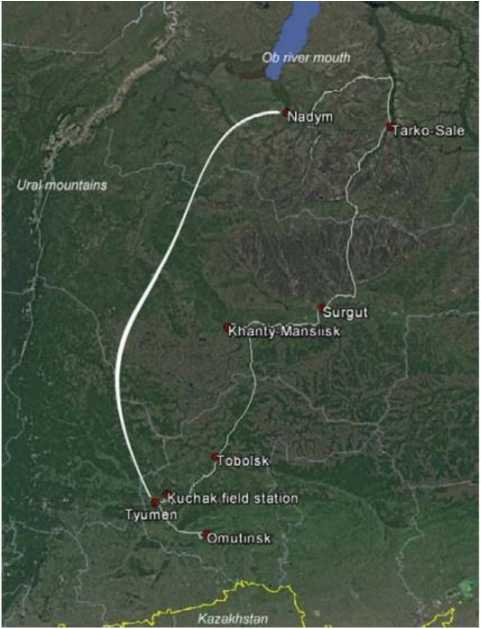

Международная летняя школа «Путь к северу» проводится Тюменским государственным университетом (ТюмГУ) уже во второй раз. Ее целью является практическое изучение наземных экосистем, культуры и промышленного развития Западной Сибири. Партнерами в организации данного мероприятия стали департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа. Межрегиональный экспедиционный центр «Арктика», Вестфальский университет имени Вильгельма (г. Мюнстер. Германия). Вместе со студентами ТюмГУ участие в школе принимали студенты из университетов Мюнстера (Германия), штата Нью-Йорк SUNY (США), Санкт-Петербурга. Рязани. Перми. Школа состояла из двух частей -полевой и экскурсионно-полевой. Общее число участников в этом году составило более 30 человек. Основными точками маршрута стали такие города, как Надым. Тарко-Сале. Сургут. Ханты-Мансийск. Тобольск. Тюмень и биостанция ТюмГУ на оз. Кучак (рис. 1).

Рис. 1. География школы

Полевой этап школы проходил на территории Газовского района Ямало-Ненецкого автономного округа с 20 июля по 6 августа. В этой части школы приняли участие 11 человек, их целью было изучение влияния пожаров на лесотундровые экосистемы Западной Сибири. Перед исследовательской группой стояла задача сравнить растительный и почвенный покров тех территорий, где в 1996 и 2006 гг. были пожары, с ненарушенными территориями, чтобы выяснить какие качественные и количественные изменения произошли на выбранных участках, а также с какой скоростью происходит восстановление естественных ландшафтов.

Исследуемые пробные площадки (1111) были заложены попарно в относительной близости друг от друга (не более 200 м). Площадке со следами пожаров соответствует площадка без пожара.

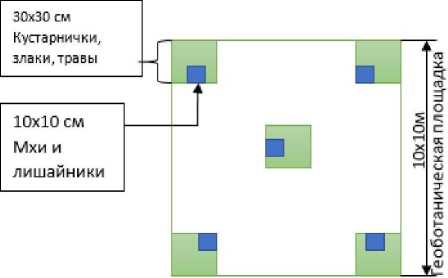

Для изучения растительности на каждой 1111 выделялся контур размером 10*10 м, в пределах которого происходил сбор материала для измерения фитомассы и геоботаническое описание. Для измерения фитомассы по углам данного контура, а также в его центре последовательно закладывались площадки размером 30*30 см. С этой площадки были собраны, отсортированы по группам (кустарнички, травы, злаки.) и упакованы все растения, кроме деревьев, мхов и лишайников. Последние были собраны с площадок 10*10 см (рис. 2). Здесь же измерялась температура поверхностных слоёв почвы (на глубине 3 и 15 см).

Рис. 2. Схема геоботанического описания

В геоботаническое описание входили такие характеристики, как видовой состав территории, проективное покрытие каждого вида, максимальная и средняя высота растений, краткие сведения об окружающем ландшафте. Также при помощи специальных устройств и методик производились измерения веса и толщины листовой пластинки определённых видов растений (доминантные/редкие).

Изучение почв состояло в описании почвенных профилей, сопровождавшимся отбором образцов, измерении электрического сопротивления почвенной толщи и глубины многолетней мерзлоты. В описании профиля фиксировались такие характеристики как цвет, механический состав, влажность, плотность, включения и характер границы, а также температура почвенного профиля, измеренная через каждые 10 см глубины. Глубина профиля чаще всего составляла 7080 см. иногда 40-50 см. Измерение сопротивления почвенной толщи производилось с помощью прибора Landmapper. Результаты данных измерений позволят судить о некоторых свойствах почвы, в том числе о распределении влаги и воздуха вглубь профиля и о глубине залегания многолетней мерзлоты, которая, в свою очередь. дополнительно измерялась посредством специального щупа.

Все собранные материалы и образцы после полевого этапа будут обработаны и проанализированы в лабораториях Вестфальского и Тюменского университетов, после чего будут сформулированы окончательные выводы и решены поставленные задачи.

Однако, уже сейчас, основываясь на визуальных наблюдениях, можно сделать некоторые первичные заключения: территории, на которых были отмечены пожары 2006 г. значительно отличаются от тех. где пожары были 30 лет назад. Это, прежде всего, выражается в состоянии древесной растительности: на первых участках немногочисленные лиственницы представлены в виде сухостоя, подрост довольно низкорослый. Напочвенный покров характеризуется практически полным отсутствием моховолишайникового яруса и представлен в основном злаково-кустарничковой растительностью. Следы пожара 1996 г. менее очевидны: молодые полноценный древесный ярус, вытесняя погибшие после пожара деревья. Мохово-лишайниковый покров на этих участках уже имеет сплошное распространение, однако высота ягеля (Cladonia) здесь меньше, чем на территориях, где пожаров отмечено не было (4 см и 7-8 см соответственно).

лиственницы не очень высоки, но создают

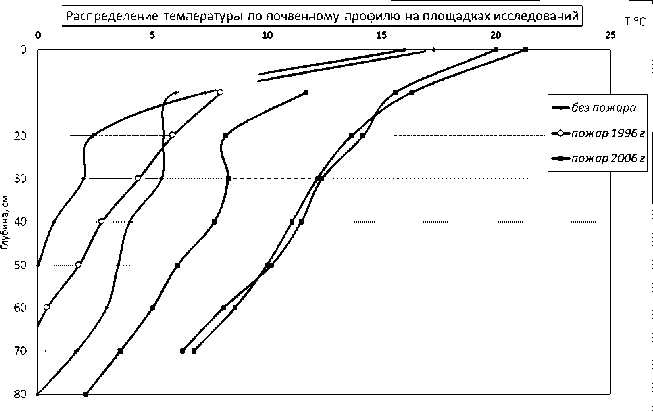

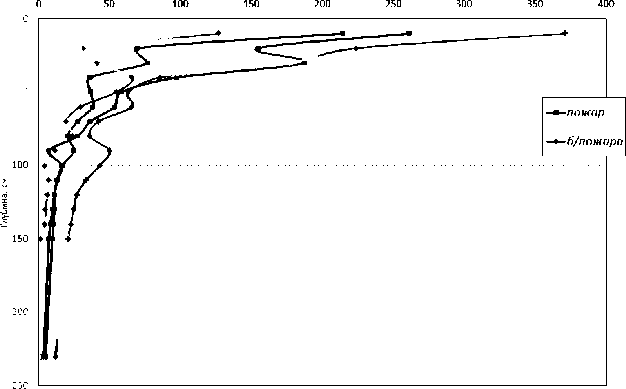

Рис.З. Распределение температуры по почвенному профилю на примере 6 профилен.

Наличие и характер мохово-лишайникового покрова играет наиважнейшую роль в развитии почвенного профиля. В первую очередь, это заметно по температуре почвенного профиля (рис.З) и глубине залегания многолетней мерзлоты. На рисунке 3 наглядно представлены результаты измерения почвенного профиля на трёх участках с пожарами 2006 г., на двух участках без пожаров и на одном с пожаром 1996 г.

На данном примере видно, что на местах, где пожары зафиксированы не были, т.е. толщина ягеля составляет около 7 см, в среднем, температура во всех измеряемых слоях значительно меньше, чем на территориях с пожарами 2006 г. Эго объясняется тем, что мохово-лишайниковый покров служит сильным теплоизолятором, т.е. препятствует активному проникновению солнечного тепла вглубь земли и задерживает холод, исходящий из слоя многолетней мерзлоты. Профиль участка с пожаром 1996 г. по своим значениям соотносится с профилями без пожаров, что, вероятно, означает, что ягель высотой 3-4 см в полной мере выполняет теплоизолирующие функции. Однако, для более точной интерпретации следует рассматривать измерения остальных профилей.

Данные предварительные выводы подтверждаются измерениями глубины залегания многолетней мерзлоты. Результаты измерений показали, что на «свежих» пожарищах, глубина близка к значениям 150-160 см, в то время как на нетронутых пожарами площадях мерзлота в среднем залегает на уровне 60-70 см (местами 45-50 см).

В целом, исследуемые почвы имеют следующие характеристики: механический состав чаще всего варьировал от супесчаного до суглинистого, хотя иногда встречались глины и пески, структура либо отсутствовала, либо имела «творожистый» характер.

Часто в почве проявлялись тиксотропные свойства. Почвы были в основном плотные и влажные, особенно в нижней части профиля, где часто встречался глеевый горизонт. В некоторых местах небольшая глеевая прослойка обнаруживалась в верхней части профиля, где её образование объяснялось неравномерным распределением атмосферных осадков в верхних слоях из-за близкого расположение плотных водоупорных почвенных горизонтов. Цвет почвенного профиля слабо отличался по горизонтам, но часто были отмечены неравномерные затёки, прослойки и морфоны, что отражает динамику перемещения влаги, различных химических элементов и почвенной массы внутри профиля.

Результаты измерений электрического сопротивления профиля представлены на четырёх примерах (рис. 4). Сопротивление зависит от содержания в почве воздуха, воды и химического состава почв.

Значительные отличия в показателях видны в верхних частях профиля, примерно до 25 см глубины. Эго, вероятно, связано с наибольшим влиянием напочвенного покрова на верхние слои почвы, где существует более значительное воздействие атмосферного воздуха и влаги на почву, а также с химическим составом верхних слоёв профиля, который меняется после воздействия пожаров.

Второй этап школы представлял собой экскурсионно-полевую поездку из лесотундры в лесостепь с посещением северных городов с целью получения практического знания о наземных экосистемах, традиционной культуре, промышленном развития Западной Сибири, а также исследования экологических проблем, связанных с изменением климата и воздействием нефтегазодобычи на экосистемы [1-3] региона. В Ямало-Ненецком автономном округе были посещены города Надым и Тарко-Сале, в Югре - Сургут и Ханты-Мансийск, на юге области особое внимание уделили древней столице Сибири - Тобольску, последней точкой стала биостанция ТюмГУ на озере Кучак. Программа школы предусматривала посещение ООО «Газпром добыча Надым», а именно Инженерно-лабораторного корпуса, в котором была представлена презентация на тему «Производственно-экологический контроль и мониторинг объектов ООО «Газпром добыча Надым», продемонстрирована передвижная экологическая лаборатория, лаборатория хроматографического анализа природного газа, а также нас познакомили с процедурой измерения температуры грунтов в основании зданий и показали

| Электрическое сопротивление почвы и грунта |

Электрическое сопротивление.. Ом

Рис. 4. Электрическое сопротивление почв на примере четырёх пробных площадок

По пути из Надыма в Тюмень было сделано много остановок для знакомства с экосистемами тундровых и таежных подзон, различных болот, а также примечательными природными и культурными объектами.

Международные летние школы - одна из форм включённого обучения, практикуемая ведущими вузами. Летние школы призваны моделировать научное сообщество и привлекать студентов к исследовательской работе [4].

Наряду с научной составляющей, школа предусматривала широкий спектр культурно-просветительских мероприятий, в частности, знакомство с культурой и менталитетом населения Сибири, развитие молодежного сотрудничества, укрепление партнерских связей между учебными заведениями.

возможности геофизического комплекса «Тундра». Сотрудники Газпрома провели экскурсию по Экопарку, в котором расположились экспонаты, показывающие применение экологически чистых и энергосберегающих технологий, сопровождаемые информационными аншлагами, а также арт-объекты, выполненные из вторсырья. За время пребывания в Надыме, нам удалось побывать в Научном центре изучения Арктики, познакомиться с его сотрудниками и направлениями их научных исследований. В рамках культурной программы в Надыме были посещены «Музей истории и археологии», экспозиция «История строительства г. Надым».

Список литературы Об участии в международной летней школе "Путь к Северу - 2017"

- Бузмаков С.А. Методы геоэкологических исследований нефтепромысловой трансформации наземных экосистем// Географический вестник. 2005. №1-2. Пермь. С.138-148.

- Бузмаков С.А. Восстановление земель при различных уровнях загрязнения нефтью// Записки Горного института. 2013. Т. 203. С. 128-132.

- Бузмаков С.А., Воронов Г.А. Основные подходы в определении качества окружающей среды // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т. 18. № 2-2. С. 587-590.

- Зайцев А.А. «Ваша природа - она такая огромная..» / Сохраним природу Прикамья. 2014. №4. С.14-17.