Об уровне совершенства технологии возделывания яровой пшеницы в условиях лесостепи

Автор: Полубояринова А.Н., Мельникова Е.В., Мордвинова Н.М., Беляков А.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 9, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - раскрыть влияние интенсивности технологических операций - управляющих антропогенных воздействий на уровень совершенства возделывания яровой пшеницы и ее урожайность в зоне лесостепи Красноярского края. Основные исследования проводились в период 2017-2019 гг. на опытных полях ОП «Краснополянское» Агрохолдинга «Сибиряк». Дополнительные исследования по уточнению числовых характеристик выполнены на полевом стационаре производственного отдела Ачинского филиала Красноярского ГАУ. Регрессионный и корреляционный анализы полевого эксперимента выполнены обычным методом наименьших квадратов с построением корреляционных полей. Предполагается, что регулирование нагрузки на продуктивную среду биогеоценоза, создаваемую группой применяемых механизированных технологических операций оптимальной интенсивности, может привести к повышению нижнего предела урожайности яровой пшеницы, изменяющегося в широком диапазоне. Локализовано влияние уровня совершенства агротехнологии в диапазоне от 25 до 75 % по выстроенной шкале и предложена экспоненциальная формула урожайности модельного сорта яровой пшеницы. Нижнему 25 %-му уровню технологического совершенства отвечает комбинация факторов: высев 5 млн семян, бонитет среды 53 балла, интенсивность обработки на 100 %, внесение удобрений на 0 % и защита растений на 50 %. Верхнему 75 %-му уровню отвечает: высев 6 млн семян, бонитет среды 75 баллов, интенсивность обработки на 50 %, внесение удобрений на 100 % и защита растений на 100 %. Установлено, что сходимость прогнозных оценок и опытных значений урожайности в зависимости от высеваемого количества семян, бонитета продуктивной среды, интенсивности машинной обработки почвы, внесения удобрений, защиты растений, но без учета режимов температуры и осадков, составляет 57,63 %. В рассмотренной технологической системе возделывания яровой пшеницы по влиянию на урожайность ее модельного сорта на первом месте находится обработка почвы, на втором - защита растений, а на третьем месте - внесение удобрений. В условиях лесостепи фактор продуктивной среды оказался сопоставим с регулируемым фактором внесения удобрений.

Яровая пшеница, модельный сорт яровой пшеницы, интенсивность технологии, антропогенные воздействия, уровень совершенства технологии, технология возделывания, количество семян, бонитет продуктивной среды, внесение удобрений, защита растений, экспоненциальная зависимость, линейные корреляции, урожайность модельного сорта, сходимость прогнозных оценок и опытных значений

Короткий адрес: https://sciup.org/140250745

IDR: 140250745 | УДК: 631.81 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-9-78-85

Текст научной статьи Об уровне совершенства технологии возделывания яровой пшеницы в условиях лесостепи

Введение . Продуктивная среда биогеоценоза, формируемая на пашне действующими природно-климатическими режимами лесостепной зоны [3, 5], а также применением группы механизированных технологических операций, имеет распределенные по времени и пространству системные характеристики [4]. Обобщенную оценку плодородия продуктивной среды определяют как бонитет и обычно оценивают экспертным путем по 100-балльной шкале или в процентах. Понятие бонитета среды естественным образом обобщает понятие бонитета почвы, и в отличии от последнего его величина варьирует в широких пределах вместе с урожайностью зерновых культур [6]. Отличия условий эксплуатации сельскохозяйственных машин от практики механизированных работ в других отраслях народного хозяйства обусловливают разработку специфической методики оценки влияния механизированных технологий на плодородие продуктивной среды биогеоценоза, включающей плодородие почвы и, как следствие, учет их сопряжения и влияния на величину урожайности яровой пшеницы. При этом характер эксплуатации сельскохозяйственных и энергетических машин в лесостепи зависит от сопряжения природных и антропогенных факторов и с учетом текущего бонитета среды пахотного поля определяет уровень совершенства применяемых аграрных технологий.

Регулирование антропогенной нагрузки на аграрный биогеоценоз посредством задания интенсивностей механизированных технологических операций необходимо для совершенствования структуры производственных процессов зернового комплекса в условиях лесостепной зоны Красноярского края.

Цель исследования: раскрыть влияние интенсивности технологических операций – управляющих антропогенных воздействий на уровень совершенства возделывания яровой пшеницы и ее урожайность в зоне лесостепи Красноярского края.

Задачи исследования: дать модельное представление урожайности яровой пшеницы в зависимости от интенсивности воздействий технологической системы на продуктивную среду биогеоценоза для проведения исследований; оценить сходимость прогнозируемых и опытных данных урожайности модельного сорта яровой пшеницы при заданном уровне технологического совершенства возделывания яровой пшеницы в условиях лесостепи.

Объект исследования: система урожайности и продуктивной среды биогеоценоза, формируемой антропогенными воздействиями в лесостепной зоне Красноярского края.

Предмет исследования: закономерности варьирования урожайности модельного сорта яровой пшеницы при регулировании уровня интенсивности технологии возделывания яровой пшеницы.

Методы исследования. Основные экспериментальные и теоретические исследования проводились в период 2017–2019 гг. на опытных полях ОП «Краснополянское» Агрохолдинга «Сибиряк». Дополнительные исследования по уточнению числовых характеристик выполнены на полевом стационаре производственного отдела Ачинского филиала Красноярского ГАУ [6], соответствуют утвержденным методикам полевого опыта и статистической обработки результатов исследований [1, 5]. Априорно и апостериорно урожайность яровой пшеницы фиксировалась в центнерах на гектар (ц/га). Регрессионный и корреляционный анализы полевого эксперимента выполнены обычным методом наименьших квадратов с построением корреляционных полей [2]. Для расчета числовых характеристик использованы статистические функции компьютерного пакета Snedecor [7], а также DataFit и табличного процессора Ms Excel.

Результаты исследования и их обсуждение. В период 2017–2019 гг. на полевом стационаре Ачинского филиала Красноярского ГАУ и опытных полях Агрохолдинга «Сибиряк» проведено 3888 лабораторных опытов по основной схеме: 144 варианта х 3 повторности х 9 делянок. Регрессионный и корреляционный анализы опытных данных выявили неустойчивость уро- жайности модельного сорта яровой пшеницы, явно выраженной высокими значениями ее вариации.

Минимумы фактической (опытной) урожайности модельного сорта в период 2017–2019 гг. равны соответственно 7,11; 6,78; 9,04 ц/га при вариации 7,94 % относительно их средней, а по сгруппированным данным минимум равен 10,37 ц/га. Средние значения этой же урожайности в период 2017–2019 гг. равны соответственно 15,23; 16,32; 28,91 ц/га при вариации 38,44 % относительно их средней, а по сгруппированным данным среднее равно 20,15 ц/га. Максимумы равны соответст- венно 27,71; 30,98; 52,26 ц/га при вариации 58,77 % относительно их средней, а по сгруппированным данным максимум равен 36,98 ц/га. Значения стандартных отклонений урожайности равны соответственно 4,46; 5,07; 8,55 ц/га при вариации 9,83 % относительно их средней, а по сгруппированным данным стандартное отклонение равно 5,72 ц/га. Коэффициенты асимметрии и эксцесса распределения фактической (опытной) урожайности модельного сорта по данным 2017– 2019 гг. варьируются незначительно соответственно на 0,48 и 0,03 % (табл. 1).

Таблица 1

|

Поле |

Совершенство технологии |

Опытная урожайность, ц/га |

||||||||

|

Норма высева |

Бонитет |

Обработка |

Удобрения |

Защита растений |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2017– 2019 гг. |

Ва-риа-ция |

|

|

x 1 , млн с. |

x 2 , балл. |

x 3 , % |

x 4 , % |

x 5 , % |

y 1 |

y 2 |

y 3 |

y |

var(y) |

|

|

Мин. |

5,00 |

53,00 |

50,00 |

0,00 |

50,00 |

7,11 |

6,78 |

9,04 |

10,37 |

7,94 |

|

Ср. зн. |

5,50 |

63,00 |

75,00 |

50,00 |

75,00 |

15,23 |

16,32 |

28,91 |

20,15 |

38,44 |

|

Макс. |

6,00 |

75,00 |

100,00 |

100,00 |

100,00 |

27,71 |

30,98 |

52,26 |

36,98 |

58,77 |

|

Ст. откл. |

0,50 |

6,35 |

25,09 |

50,17 |

25,09 |

4,46 |

5,07 |

8,55 |

5,72 |

9,83 |

|

Асимм. |

0,00 |

0,60 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,55 |

0,53 |

0,86 |

0,66 |

-0,48 |

|

Эксц. |

-2,03 |

-0,35 |

-2,03 |

-2,03 |

-2,03 |

-0,05 |

-0,27 |

0,27 |

-0,03 |

0,03 |

Оценка совершенства технологии возделывания, бонитет продуктивной среды биогеоценоза и опытная урожайность яровой пшеницы

В предложенную схему исследования урожайности модельного сорта яровой пшеницы намеренно не были включены показатели режимов температуры и влажности, для того чтобы оценить чистое действие антропогенных факторов.

В соответствии с экспертной оценкой [6], величина бонитета продуктивной среды биогеоценоза на пахотных полях изменяется в пределах от 53 до 75 баллов при ее математическом ожидании 63 балла и стандартном отклонении 6,35 баллов. Поскольку коэффициенты линейной корреляции показателей фактической урожайности с показателями совершенства технологии f (X1, x2, x3, x4, x5) = exp(b0 + по абсолютной величине далеки от единицы, то регрессионная зависимость между ними является существенно нелинейной (табл. 2).

Модельное представление. В общем виде урожайность яровой пшеницы в зависимости от нормы высева семян ( х , млн с.), бонитета продуктивной среды ( х , балл.), интенсивности машинной обработки почвы ( х , %), внесения удобрений ( х , %), защиты растений ( х , %), то есть в зависимости от уровня совершенства технологии возделывания, предлагается представить функцией

^ xj + b2x2 + b x3 + b4x4 + b5x5), где b, b, b, b, b, – отыскиваемые коэффициенты.

Таблица 2

Парные линейные корреляции показателей совершенства технологии возделывания и опытной урожайности яровой пшеницы (корреляционно-дисперсионная матрица)

|

Показатель |

Совершенство технологии |

Опытная урожайность, ц/га |

|||||||

|

Норма высева |

Бонитет |

Обработка |

Удобрения |

Защита растений |

т— О |

ОО т— |

CD т— О см |

CD О СМ 1 Т- см |

|

|

x 1 , млн с. |

x 2 , балл. |

x 3 , % |

x 4 , % |

x 5 , % |

y1 |

y2 |

y3 |

y |

|

|

x 1 , млн с. |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,18 |

0,14 |

0,07 |

0,12 |

|

x 2 , балл. |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0,42 |

0,42 |

0,24 |

0,35 |

|

x 3 , % |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

-0,73 |

-0,62 |

-0,51 |

-0,63 |

|

x 4 , % |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0,21 |

0,35 |

0,40 |

0,36 |

|

x 5 , % |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0,32 |

0,39 |

0,62 |

0,51 |

|

y 1 , ц/га |

0,18 |

0,42 |

-0,73 |

0,21 |

0,32 |

1 |

0,92 |

0,79 |

0,92 |

|

y 2 , ц/га |

0,14 |

0,42 |

-0,62 |

0,35 |

0,39 |

0,92 |

1 |

0,85 |

0,96 |

|

y 3 , ц/га |

0,07 |

0,24 |

-0,51 |

0,40 |

0,62 |

0,79 |

0,85 |

1 |

0,96 |

|

y, ц/га |

0,12 |

0,35 |

-0,63 |

0,36 |

0,51 |

0,92 |

0,96 |

0,96 |

1 |

Во всех полученных формулах урожайности коэффициент b – весовой коэффициент интенсивности машинной обработки почвы ( х 3, % ) оказался отрицательным. Так, в период 2017–

2019 гг. и по сгруппированным данным b равен: -0,0087; -0,0079; -0,0063; -0,0073, – а в среднем равен -0,0076 (табл. 3).

Таблица 3

|

Коэффициент |

Оценка коэффициентов регрессии урожайности по опытным данным |

Среднее |

|||

|

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

2017–2019 гг. |

||

|

b 0 |

1,272004939 |

1,180414913 |

2,22346572 |

1,662785134 |

1,558628524 |

|

b 1 |

0,094070787 |

0,080036941 |

0,03906165 |

0,063932566 |

0,07105646 |

|

b 2 |

0,019368406 |

0,019757318 |

0,010296098 |

0,015045291 |

0,016473941 |

|

b 3 |

-0,00871030 |

-0,00787990 |

-0,00631501 |

-0,007279961 |

-0,00763507 |

|

b 4 |

0,001162512 |

0,002110707 |

0,002419389 |

0,002005762 |

0,001897536 |

|

b 5 |

0,003614186 |

0,004951766 |

0,007830186 |

0,005982969 |

0,00546538 |

|

Детерм. |

0,910715166 |

0,8883391326 |

0,921315531 |

0,953619523 |

0,906789943 |

|

Среднее |

0,327460813 |

0,309675840 |

0,456867652 |

0,385155898 |

0,364668102 |

Описание полученных экспоненциальных зависимостей

Оптимизация. Для отыскания условий, при которых достигаются наименьшее и наибольшее значения урожайности в период 2017–2019 гг., и по сгруппированным данным достаточно было исследовать ее логарифм. Поэтому сначала для логарифма модельной урожайности ln(f(x , x , x , x , x )) = 1.662785134 + 0.063932566x + 0.015045291x – – 0.007279961x + 0.002005762x + 0.005982969x на компакте (декартовым произведением отрезков)

x = 5 .. 6, x = 53 .. 75, x = 50 .. 100, x = 0 .. 100, x = 50 .. 100

найдены соответственно наименьшее и наи большее значения:

inf(ln( f )) = (2.351000737,

{[{ x = 5., x = 53., x = 100., x = 0., x = 50.}, 2.351000737 ]}) sup(ln( f )) = (3.609652404 ,

{[{ x = 6., x = 75., x = 50., x = 100., x = 100.}, 3.609652404 ]}).

А затем для модельной урожайности получены соответственно наименьшее и наибольшее значения:

inf( f ) = 10.49606827 , sup( f ) = 36.95320580 .

Таким образом, функция урожайности в данной технологической системе достигает наименьшего значения 10,496 ц/га при норме высеве 5 млн семян, бонитете среды 53 балла, интенсивности обработки на 100 %, внесенных удобрениях на 0 % и защите растений на 50 %. Функция урожайности достигает наибольшего значения 36,953 ц/га при норме высеве 6 млн семян, бонитете среды 75 баллов, интенсивности обработки на 50 %, внесенных удобрениях на 100 % и защите растений на 100 %.

Следовательно, в данной технологической системе нижнему уровню технологического совершенства отвечает комбинация факторов:

норма высева 5 млн семян, бонитет среды 53 балла, интенсивность обработки на 100 %, внесение удобрений на 0 % и защита растений на 50 %. Верхнему уровню технологического совершенства отвечает комбинация факторов: норма высева 6 млн семян, бонитет среды 75 баллов, интенсивность обработки на 50 %, внесение удобрений на 100 % и защита растений на 100 %.

Шкала технологического совершенства. В данной технологической системе введем шкалу так, что нижнему уровню соответствует оценка 25 %, а верхнему – 75 %. Для этого преобразуем отрезок [2.351000737 , 3.609652404 ] в отрезок [25, 75] с помощью линейной функции

g(z) = 39.72504968 z – 68.39362108 , и применим ее к исходному логарифму урожайности. Получим функцию технологического совершенства

T(x , x , x , x , x ) = –2.33939902 + 2.539724361 x + 0.5976749324 x – 0.2891968124 x + 0.07967899510 x + 0.2376737408 x со значениями (%) от нижнего 25 до верхнего 75.

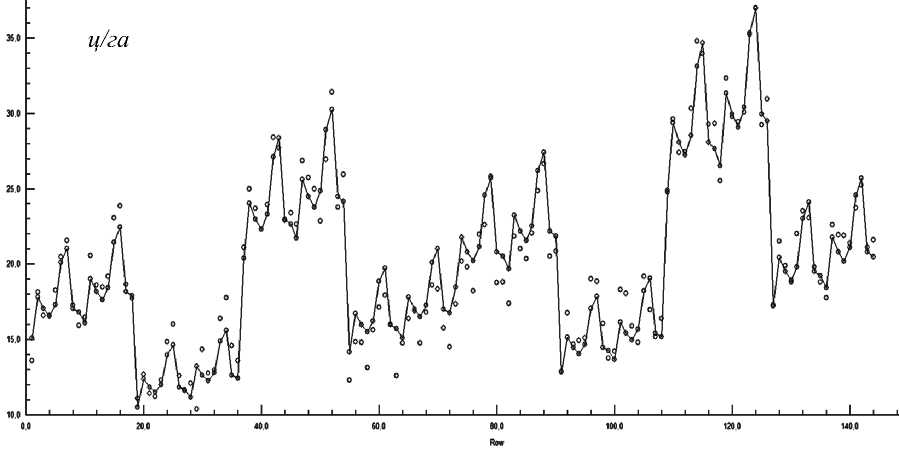

Принятие показательной модели урожайности объясняет эффект снижения урожайности модельного сорта яровой пшеницы при повышении интенсивности машинных воздействий на гектар почвы (при переуплотнении почвы колесами машин). Уровень детерминации рассмотренных четырех экспоненциальных зависимостей оказался выше 88,83 %, причем по сгруппированным данным 2017–2019 гг. он выше 95,36 % (рис.).

Однако в связи с исключением из модельного представления режимных показателей продуктивной среды (температуры, влажности) относительная погрешность приближения опытных данных этими регрессионными зависимостями слишком велика: достигает 96,484 % по сгруппированным данным 2017–2019 гг., причем в 61 из 144 вариантов относительная погрешность превышает пороговое значение 5 %. По указанной выше причине сходимость прогнозируемых и опытных данных (на уровне относительной погрешности не выше 5 %) составляет лишь 57,63 % (здесь (144-61)/144 = 0,5763).

Сравнение значений опытной и вычисленной урожайности яровой пшеницы по данным периода 2017–2019 гг.

Аналогично корреляционному анализу группы факторов с опытной урожайностью определены все парные корреляции этой группы с вычисленной (модельной) урожайностью. Оказалось, что в рассмотренной технологической системе возделывания яровой пшеницы по влиянию на урожайность ее модельного сорта на первом месте находится обработка почвы (0,649 по абсолютной величине), на втором – защита растений (0,535), а на третьем месте – внесение удобрений. При этом в условиях лесостепи фактор продуктивной среды (0,352) оказался сопоставим с регулируемым фактором внесения удобрений (0,360).

Заключение. Совершенство технологии возделывания яровой пшеницы связано с регулируемой антропогенной нагрузкой на продуктивную среду биогеоценоза, создаваемой группой применяемых механизированных технологических операций и нерегулируемыми факторами природы лесостепи. Взаимное сопряжение антропогенных и природных факторов существенно влияет на урожайность яровой пшеницы, изменяя ее величину в широких пределах. Можно ожидать, что структура производственных процессов зернового комплекса оптимальной ин- тенсивности обеспечит повышение нижнего предела урожайности яровой пшеницы.

Принятие показательной модели урожайности яровой пшеницы объясняет эффект ее снижения при повышении интенсивности машинных воздействий на гектар почвы. На уровне относительной погрешности 5 % и детерминации 95 % сходимость прогнозируемых и опытных данных урожайности яровой пшеницы в зависимости от нормы высева семян, бонитета продуктивной среды, интенсивности машинной обработки почвы, внесения удобрений, защиты растений обеспечена лишь на 57,63 %, что существенно меньше величины 95 %.

Поэтому для разработки моделей прогнозирования урожайности сортов яровой пшеницы с более высоким процентом сходимости теоретических и практических данных урожайности рекомендуется в качестве основы использовать экспоненциальную формулу с учетом режимов температуры и влажности.

Например, с включением в формулу гидротермического коэффициента, скажем x , получаем формулу урожайности:

f ( x , x 2, x 3, x 4, x 5, x 6) = exp ( b + bx + b x 2 + b3 x 3 + b X 4 + b5x5 + b6x6 ) .

Полученные результаты исследования дают основание для дальнейшего изучения влияния уровня совершенства технологии возделывания яровой пшеницы на продуктивность биогеоценозов, а также урожайность яровой пшеницы в лесостепной зоне Красноярского края.

Список литературы Об уровне совершенства технологии возделывания яровой пшеницы в условиях лесостепи

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

- Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика для инженеров и научных работников. М.: Физматлит, 2012. 816 с.

- Лосев А.П., Журина Л.Л. Агрометеорология. М.: Колос, 2001. 297 с.

- Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1981. 448 с.

- Полевой А.Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 208 с.

- Сибирина Т.Ф., Полубояринов Н.А. Об оценке бонитета продуктивной среды по опытной урожайности яровой пшеницы, 2017-2019 гг.: препринт ПО. Ачинск, 2019. 5 с.

- Сорокин О.Д. Прикладная статистика на компьютере. Новосибирск, 2004. 162 с.