Об условиях формирования истории науки в СССР

Автор: Баранец Наталья Григорьевна, Вервкин Андрей Борисович

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Философия и культурология

Статья в выпуске: 2 (8), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется взаимное влияние истории науки и философии науки. Описываются условия формирования отечественной истории науки в 20-40-е годы ХХ века.

История и философия науки, рефлексия учёных, организация науки

Короткий адрес: https://sciup.org/14113640

IDR: 14113640

Текст научной статьи Об условиях формирования истории науки в СССР

В этой статье мы рассмотрим несколько интересных проблем философии и истории науки. Во-первых, их связь и изменение представлений о ней в среде эпистемологов. Во-вторых, специфику предмета и методов исследований истории науки. В-третьих, выявление этапа творческой деятельности учёных, на котором появляется потребность внутридисциплинарной рефлексии и идентификации, рождающая интерес к истории науки. И, в-четвертых, особенности формирования истории науки в СССР, обусловленные особыми идеологическими обстоятельствами и философскими убеждениями учёных.

О специфике исследований по истории науки

Начнём с определения различия между предметами исследования истории науки и философии науки. Уточним время формирования этих научных дисциплин и субъектов исследовательского процесса.

Философия науки — это философская дисциплина, изучающая науку как эпистемо- логический и социокультурный феномен. Исследования в этой области ведут философы науки и эпистемологи. Данное профессиональное сообщество стало формироваться с середины XIX века — О. Конт, Дж. С. Милль, Г. Спенсер, У. Уэвелл исследовали психологические и индуктивно-логические процедуры эмпирического познания, пытались привести научно-познавательную деятельность в соответствие с методологическим идеалом. В первой четверти ХХ века П. Дюэм, Э. Мах, М. Планк, А. Пуанкаре, А. Эйнштейн осмысливали революционные процессы, происходившие в основаниях науки на рубеже столетий. Представители логического позитивизма Р. Карнап, Г. Рейхенбах, М. Шлик, Ф. Франк разрабатывали программу анализа языка науки и стремились создать унифицированную науку по образцу математизированного естествознания. Во второй половине ХХ века философы науки тяготели к полюсу либо исследования логики научного объяснения и строили реалистические и инструменталистские модели структуры научных теорий (П. Бриджмен, Н. Кемпбелл, У. Куайн), либо исследовали науку как социально-культурный феномен (К. Мангейм, Р. Мертон, Л. Флек) и дискутировали о возможности реконструкции исторической динамики знания и неустрани-мости социокультурных детерминант познания (Дж. Агасси, Т. Кун, И. Лакатос, Л. Лаудан, М. Полани, С. Тулмин, П. Фейерабенд, К. Хюбнер).

Понимание соотношения философии науки и истории науки эволюционировало на протяжении всего ХХ века. В ходе развития позитивистской философии произошло ключевое изменение понимания образа науки и, соответственно, того, на что обращалось внимание при построении модели научного знания и реконструкции её истории. Участники Венского кружка представляли науку как систему строго доказанных высказываний. К. Поппер, опираясь на принцип фальсификации, представил науку чередой погреши-мых интеллектуальных построений, где критика является главным фактором научной эволюции. В результате задача построения логической теории научного знания была сведена к построению теории развития науки.

Поппер заложил традицию активного использования исторических примеров для демонстрации своих философских идей. Его ученики были вынуждены признать самостоятельную роль истории науки, осознав необходимость соотнесения философии науки с историей науки, в качестве эмпирического фундамента теорий филиации идей и смены научных теорий. Сама история науки при этом рассматривалась как фиксация фактов, не вскрывающая закономерности и механизмы развития науки, что должна делать философия и методология науки. Сторонники идей Поппера осознают необходимость соединения философии, методологии и истории науки. И. Лакатос сформулировал принцип: «история науки — пробный камень методологических концепций»; «история науки без философии науки слепа, философия науки без истории науки — пуста» [1, с. 90]. В отечественной эпистемологии эта тенденция проявилась в работах И. В. Кузнецова, B. C. Степина, А. П. Огурцова, B. М. Розина, И. Т. Касавина.

История науки изучает конкретное содержание знания: генезис, развитие и распространение идей, концепций и теорий, изложенных в хронологической последовательности. Историко-научные исследования за- частую осуществляют учёные, занимающиеся своей наукой, в определённый момент творческого развития побуждаемые желанием идентификации своей деятельности как на проблемном поле дисциплины, так и в профессиональной принадлежности. История науки начинает формироваться ещё в античности (Плутарх, Плиний Старший, Диоген Лаэртский), но лишь в XVI—XVII веках, в период институционального оформления науки и возникновения дисциплинарной специализации, появляется серия исторических исследований по истории математики, медицины, физики и биологии.

Кроме историков науки, являющихся учёными-предметниками, в ХХ веке появляются науковеды, профессионально занимающиеся историко-научными исследованиями и имеющие специальное образование. Начиная с 80-х годов XIX века можно найти примеры профессиональных историков науки, которые посвятили свою жизнь исследованию истории своей дисциплины, но они были одиночками. Так, В. В. Бобынин [ 2 ] , Н. А. Любимов [ 3 ] , Д. Сартон [ 4 ] в конце XIX — начале XX столетия полностью сконцентрировались на изучении истории науки. Их усилиями произошла профессионализация истории науки как самостоятельной дисциплины к 30-м годам ХХ века. По предложению, высказанному 17 августа 1928 года на Конгрессе по истории науки А. Мили, Д. Сартоном, Ч. Сингером и Л. Торндайком, в 1929 году была основана Международная академия истории науки.

В 30—60-е годы отечественные историки науки (И. Г. Башмакова, В. П. Зубов, С. Я. Лурия, Б. М. Кедров, И. В. Кузнецов, И. Д. Ро-жанский, С. А. Яновская, А. П. Юшкевич) и западные ученые, работавшие на стыке истории и социологии науки (Ч. Сингер, А. Мили, Г. Баттерфильд, Д. Бернал, А. Койре, Д. Нидхэм, Р. Мертон), превратили историю науки в интернациональную и институционально оформленную дисциплину. Во второй половине ХХ века появились характерные для сформированной научной дисциплины признаки, свидетельствующие о возникновении специализированного сообщества. Так, в университетах начали читаться курсы по истории науки, появились центры по исследованию истории и социологии науки, специализированные журналы («Collected Papers on the History of Science» (1958), «Вопросы истории естест- вознания и техники» (1980) и др.). Возникли специализированные научные общества, состоящие из профессиональных историков науки и учёных-предметников, интересующихся проблематикой истории науки (American History of Science Society и др.). С 30-х годов регулярно проводятся научные конференции и международные конгрессы по истории науки. Поощряются наиболее выдающиеся достижения в области исследования истории науки (медаль Д. Сартона с 1955 г. и медаль А. Кой-ре с конца 60-х гг. раз в три года присуждаются Международной академией истории науки). В 1947 году был организован Международный союз истории и философии науки и его Отделение истории науки (МСИФН/ОИН). Союз постоянно растёт — в него в начале XXI века входит 44 национальные организации, 17 специальных комитетов и 5 научных комиссий. В мире выходит более 300 различных журналов, посвящённых истории науки, техники и медицины [5]. Особенность этих журналов и конференций в том, что в них участвуют как историки и социологи науки, так и эпистемологи, занимающиеся реконструкцией истории науки.

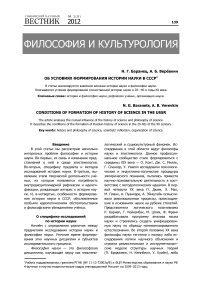

Исследовательская деятельность историков науки в ХХ веке проходила под влиянием ряда методологических концепций. Помимо марксистского и неопозитивистского влияний, в 30-х годах ХХ века особое место имела историографическая программа «интеллектуальной истории». «Интеллектуальная история, или история идей» была сформулирована А. Лавджоем в работе «Великая цепь бытия» (1936), где он в качестве объекта исследования ввёл «элементарные идеи, идеи единицы», проявляющиеся в коллективной мысли. К. Скиннер усилил этот подход, дополнив его программой «контекстуальной истории идей». Он предполагал невозможным написать достоверную историю понятий как таковых, но возможным проследить их использование. Скиннер акцентировал внимание на необходимости изучения исторического контекста, истории идей и истории понятий. Во второй половине ХХ века последовательно развивались макро- и микроисторические подходы в реконструкции истории науки (с помощью таблицы 1 можно представить цели и содержание этих подходов) [ 6, с. 185—192 ] .

Таблица 1

Подходы в реконструкции истории науки во второй половине ХХ века

|

Подходы |

Макроисторический подход |

Микроисторический подход |

|

|

Философско-методологические основания |

Марксизм |

Структурный функционализм |

Постмодернизм |

|

Представители |

Б. Гессен, Дж. Бернал |

Ф. Знанецкий, Р. Мертон |

К. Гинзбург |

|

Концепция |

Акцент в исследовании на анализе генезиса и развития научного знания, в центре внимания — экстерналистские факторы развития науки, прогресс техники и интересы социальных классов |

Изучались ценности и нормы, регулирующие деятельность учёных, смена ролей внутри сложившейся социальной структуры науки и её функции |

Уликовая парадигма — поиск косвенных улик в научном знании и умение с помощью этих улик «дешифровать реальность». Уликовая парадигма, как индивидуализирующее знание, всегда антропоцентрична и этноцентрична |

|

Цель |

Охватить в исследовании периоды большой длительности и глобальные социальные структуры |

Изучение «отдельных случаев», индивидуальных ситуаций |

|

Постепенно, к концу ХХ века, предмет истории науки расширился за счёт исследования эволюции форм организации науки, её структуры, анализа эволюции методов исследований, истории формирования и деятельности научных школ и коллективов.

Предмет и методы истории науки

По направленности исследований и используемым методам можно выделять эмпи- рическую, теоретическую и синтетическую историю науки. Эмпирическая история науки заключается в описании отдельных «фактов», событий и открытий, классифицируемых и систематизируемых на первичном уровне. Эта история появилась одновременно с самой наукой. И она будет сохраняться, пока учёные будут творить, в какой-то момент личной истории вставая перед проблемой оценки своего вклада в науку и осмысления сделанного прежде него, вспоминая об учителях и коллегах. Теоретическая история науки или рациональные реконструкции — это построение моделей, предписывающих значение эмпирическому материалу. История науки такого рода — результат творчества эпистемологов ХХ века, работавших с историческим материалом. Синтетическая история науки использует адаптированные модели реконструкции истории науки, задающие фокус исследования, но не навязывающие получаемые результаты. Тенденцию к появлению таких исследований отмечают В. Н. Порус, Л. А. Маркова, Е. А. Мамчур.

Творцами эмпирической истории являются учёные, рефлексирующие о предмете своих научных интересов, анализирующих историю его исследования и оценивающих личный вклад. В зависимости от интересов учёного и направленности его рефлексии он выбирает одну из возможных программ исследования истории науки, в наибольшей степени соответствующей его целям и задачам. С некоторой степенью условности можно выделить внутритеоретическую, внутридисцип-линарную и методологическую рефлексию.

Внутритеоретическая рефлексия упорядочивает собственное теоретизирование учёного, что предполагает метаязыковое само-описание, приведение своего дискурса в соответствие с нормами и принципами референтного сообщества и внутренними требованиями логико-теоретической системности. На этом этапе исследователи описывают историю понятий, методов, алгоритмов и проблем или научные биографии создателей этих понятий и методов. Такие исследования не имеют самостоятельного дисциплинарного значения, в жанровом плане — это части диссертационных исследований, мемуаров и монографий, посвящённых специально-научным проблемам, введения и комментарии к изданию научных трудов и журнальных статей.

Внутридисциплинарная рефлексия направлена на изменение научного дискурса в соответствии с решаемыми научными проблемами, на изменение границ и концептуального поля научной дисциплины, на переосмысление фундаментальных принципов научной школы или направления. Поэтому исследователь ориентирован на тематический анализ, изучение истории научных школ, рассмотрение истории научных инноваций как микрореволюций и описание дисциплинарной истории науки. Эти исследования приобретают самостоятельное значение. Они представляют собой в жанровой принадлежности не только введения и статьи, но и очерки и отдельные монографические исследования.

Методологическая дисциплинарная само-рефлексия, в зависимости от целей, может иметь разную направленность: дидактическую (представление в учебном курсе истории дисциплины как целостного феномена); идентификационную (оценка состояния дисциплины и описание своей концепции в историческом контексте и традиции) и эвристиче-ски-преобразовательную (принципиальное преобразование дисциплины, создание её нового образа или выбора нового пути её развития). Она определяет выбор исследовательских программ — тематического анализа, историю идей, дисциплинарную историю науки или проблемную историю науки.

В связи с тем, что история науки имеет идентифицирующее и ориентирующее значение, исследователям не всегда удаётся избежать множественных искушений: осовременивать прошлое, в ретроспекции подменяя его истинный контекст интересующими исследователя интеллектуальными событиями; использовать вымысел и воображение для реконструкции целостного образа прошлого. Прошлое научной дисциплины рассматривается не только как совокупность открытий и исторических персонажей — примеров поведения в дисциплинарном сообществе, но и как источник современного состояния дел, что приводит к модернизации и искажению картины прошлого, присущего презентист-ской методологии. Историк науки не может избежать предрасположенности, так как он собирает и истолковывает факты, явно или неявно опираясь на некоторую теорию. Даже если он не фальсифицирует факты, то обязательно заинтересованно отбирает материал, что может приводить к искажению картины. На позицию историка науки влияют «жизненный мир» его времени и его принадлежность к дисциплинарному сообществу, задающие систему морально-ценностных предпочтений исследователя, его личные мировоззренческие и доктринальные убеждения.

Базовым методом, с которого должно начинаться историко-научное исследование, является метод критического анализа источников, раскрывающий их смысловые уровни.

На первом этапе осуществляется начальное освоение текста, установление его происхождения (авторства, места и целей написания) и подлинности. Затем производится внутренняя критика и герменевтический анализ. Уровни герменевтического анализа: перевод текста в систему других языковых средств; комментарий к тексту, расшифровка содержащихся в нём намёков, скрытых цитат, отношения к предшествующим текстам; истолкование текста для выявления замысла автора; интерпретация текста в свете определённой теории, позволяющая понять значимость элементов текста в соотношении с определёнными концептуальными позициями.

Историки науки располагают ассортиментом общепризнанных методов. Метод описания позволяет фиксировать научные факты и события. Биографический анализ в сочетании с контекстуальным и герменевтическим анализом обеспечивает возможность представить происхождение научного открытия, выявить способствующие ему обстоятельства и восприятие его современниками и его творцом. Метод просопографии, или метод создания коллективной биографии, заключается в описании наиболее типичных представителей научного сообщества, персонофицирующих определённые процессы и события. Метод ситуационного анализа даёт возможность изучать научные новации как продукт индивидуальности учёного. Статистические методы анализа массивов публикаций, социологический анализ при изучении научных организаций и сообществ, количественные методы измерения вклада учёных в исследовательские области (библиометрические методы, цитат-анализ) открывают социологическое измерение в истории науки. Сетевой анализ коммуникации выявляет линии концептуального влияния и общения в дисциплинарном сообществе. Методы историко-научного исследования подбирают и сочетают в зависимости от поставленных целей. Анализ историографических исследований показывает наличие периодов преобладания некоторых методов над другими. Так, в XIX и первой половине XX века доминировали тематический анализ, описания и биографический метод, а такие методы, как цитат-анализ, ситуационные исследования и сетевой анализ коммуникации, являются продуктом последних трёх десятилетий и ранее в исторических исследованиях не применялись.

Исследования по истории науки в дореволюционной России

До 1917 года исследования по истории науки в России имели непоследовательный и фрагментарный характер. В то время уже назрела осознаваемая представителями разных дисциплинарных сообществ необходимость объединения усилий в этой деятельности, что привело к созданию в 1914 году Комиссии по истории науки при Академии наук. Её задачей было написание исторических обзоров научных дисциплин и самой Академии наук.

Стоит перечислить те обстоятельства, которые способствовали возникновению устойчивого интереса в отечественном научном сообществе к проблемам истории науки. Во-первых, существовала практика вводных лекций в историю предмета в университетах, которая некоторыми отдельными учёными расширялась до отдельного курса лекций. Во-вторых, в связи с успешным развитием отечественной науки во второй половине XIX века и активными связями с европейскими учёными, возникла проблема осмысления «личного» вклада русской науки в мировую, что стимулировало исследования биографий и историй открытий отдельных выдающихся представителей отечественной науки, приуроченные к их юбилейным датам. В-третьих, российские издания переводов европейских учебников по истории науки сопровождались очерками по истории русской науки. В-четвертых, исключительное стимулирующее значение для исследований в области истории науки имело издание «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». С 1890 по 1907 годы И. А. Ефрон опубликовал 86 томов, авторами были крупные отечественные учёные: А. Н. Бекетов, В. Л. Бианки, В. В. Бобынин, И. А. Бодуэн де Куртенэ, С. Н. Булгаков, В. И . Вернадский, А. Н . Веселовский, М . М . Ви-навер, В. В. Витковский, А. Г. Генкель, Д. А. Граве, И. М. Гревс, Г. Е. Грум-Гржимай-ло, Н. Б. Делоне, М. М. Ковалевский, А. С. Лап-по-Данилевский, Н. Я. Марр, Д. И. Менделеев, П. Н. Милюков, И. М. Сеченов, В. С. Соловьёв, П. В. Струве, Е. Н. и С. Н. Трубецкие, М. И. Ту-ган-Барановский, Д. А. Хвольсон и многие другие. Они написали статьи по своим дисциплинам, в том числе по истории своих наук (история понятий, биографии учёных, история научных организаций). В-пятых, в среде естествоиспытателей, входивших в разные научные общества и разделявших веру в благодетельную силу науки для общества, сформировалось убеждение в необходимости просветительской и популяризаторской деятельности достижений науки и её истории.

В 60—90-е годы XIX века среди университетских учёных либеральных и народнических взглядов сложилась особая идеология, полагающая науку и просвещение средством прогресса. С целью не только обмена научными идеями, но и для распространения научных знаний возникли многочисленные научные общества при университетах. Так, 15 октября 1863 года при Императорском московском университете было открыто « Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии» , его президентами были: Г. Е. Щу-ровский (1863—1884); А. Ю. Давидов (1884— 1885); А. П. Богданов (1886—1889); В. Ф. Миллер (1889—1890); Д. Н. Анучин (1890—1917). При создании Общества были объявлены его главные цели — изучать губернии Московского учебного округа в естественноисторическом отношении и распространять естествознание в массе публики. Общество достигло особенных успехов в распространении и популяризации естествознания. Так, в 1867 году была организована Этнографическая выставка, в 1872 году — Политехническая выставка, на основании которой впоследствии был учреждён Политехнический музей, в 1879 году — Антропологическая выставка, лёгшая в основание кабинета учебных пособий, образованного при кафедре антропологии Московского университета. В Политехническом музее проводились бесплатные экскурсии, за один лишь 1885 год общее число посетителей составило 124 378 человек, из них бесплатно прошли 122 139 человек [ 7, с. 40 ] .

О размахе деятельности музея и общества свидетельствует отчёт Комитета Политехнического музея за 1885 год, в котором говорится, что в музее регулярно устраивают заседания 32 учёных общества, считая также их отделения и специальные комиссии. В музее происходили съезды земских врачей, собрание Комитета лесной выставки и зоологический семинарий Московского университета под руководством профессора А. П. Богданова. Не считая заседаний Комитета, Правления музея и состоящих при отделе прикладной физики двух комиссий, общее число бывших в музее за 1885 год частных заседаний соста- вило 163, а общее число присутствовавших на них — 13 413 человек. Кроме учёных обществ, музей предоставлял аудитории для устройства публичных лекций, которые посетили более 4000 человек. Помещениями музея регулярно пользовались высшие женские курсы профессора В. И. Герье, педагогические курсы Общества гувернанток, классы технического рисования, Общества распространения технических знаний и публичные народные чтения Комиссии по устройству народных чтений в Москве. Всего народных чтений на духовно-нравственные и общеобразовательные темы в музее было проведено 54, на них присутствовало 14 347 слушателей [7, с. 40—41].

Важнейшими формами популяризации науки стало издание научно-популярной литературы, чтение публичных лекций, устройство опытно-показательных станций, музеев, выставок, работа научных обществ. Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, Н. А. Умов, В. И. Вернадский, Н. А. Морозов, А. В. Васильев, В. А. Стеклов, П. Л. Лавров использовали все эти формы популяризации науки. Пожалуй, каждый из вышеназванных великих русских учёных мог бы подписаться под словами К. А. Тимирязева, сказанными им 18 октября 1901 года на первой лекции, обращенной к студентам, приветствовавшим его возвращение в университет: «Я исповедую три добродетели: веру, надежду и любовь; я люблю науку как средство достижения истины, верю в прогресс и надеюсь на вас < молодежь > !» [ 8 ] .

Идеологические мотивы для стимулирования исследований по истории науки в СССР

В 1921 году В. И. Вернадский подал записку о необходимости создания Комиссии по истории науки, философии и техники. Он указал, что в России отсутствует организация, содействующая изучению истории научной и философской мысли и научного творчества. В сравнении с Западом и Америкой, где есть много разнообразных научных обществ, занимающихся изучением истории науки, философии, техники, в России эта работа распылена.

На собрании Академии было принято постановление по докладу В. И. Вернадского, в котором учреждалась Комиссия по истории науки. В неё вошли В. В. Бартольд, В. И. Вернадский, В. М. Истрин, А. П. Карпинский,

П. П. Лазарев, Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург, В. А. Стеклов, Ф. И. Успенский. Первоочередной задачей являлась подготовка очерков по истории отдельных отраслей науки. С 1922 года Комиссия по истории науки стала называться Комиссией по истории знаний (КИЗ).

После перерыва в работе с июня 1922 по март 1926 гг., связанного с командировкой В. И. Вернадского, в 1926 году деятельность Комиссии возобновилась. В её составе теперь были М. А. Блох, А. А. Борисяк, А. Ф. Иоффе, А. Н. Крылов, П. П. Лазарев, Н. Я. Марр, Э. Л. Радлов, Г. В. Хлопин. Вернадский тратил много сил на организацию её работы. Он считал, что важной формой работы Комиссии являются полные, снабженные научным историко-критическим комментарием издания сочинений крупных учёных и писателей — создателей культуры. Была возобновлена организация выставок, посвященных памяти творцов научного знания. В 1926—1927 гг. Комиссия подготовила к печати сочинения М. В. Ломоносова, начала разбор рукописного наследия К. М. Бэра и В. О. Ковалевского, подготовила ряд работ по истории российской науки XVIII—XX вв. С 1927 года по инициативе Вернадского Комиссия начала издавать «Очерки по истории знаний» и «Труды Комиссии по истории знаний».

В октябре 1930 года В. И. Вернадский отказался быть председателем КИЗ, и её возглавил Н. И. Бухарин, который инициировал создание на базе Комиссии Института истории науки и техники. В Институте истории науки и техники (ИИНиТ) было четыре секции: истории техники (под руководством В. Ф. Миткевича и М. А. Шателена), истории физики и математики (под председательством С. И. Вавилова), истории Академии наук (её возглавляли С. Ф. Ольденбург и И. Ю. Крачковский) и истории агрикультуры (во главе с Н. И. Вавиловым). С переводом в 1936 году Института в Москву состав его членов существенно поменялся. С ИИНиТом сотрудничали московские историки науки (З. А. Цейтлин, М. Я. Выгодский) и историки ленинградской Академии истории материальной культуры. На заседаниях секций и собраний, в публикациях института принимали участие крупные ученые, не связанные с институтом формально, — А. Н. Крылов, А. А. Радциг, С. Г. Стру-милин. К работе над печатными изданиями по истории науки приглашались учёные из раз- ных отраслей науки и техники. Ими исследовалась история знаний древности и средневековья, связанных с физикой, математикой, химией, этнографией и медициной. Под руководством ИИНиТ проводились торжественные заседания, посвященные 75-летию К. Э. Циолковского (30 сентября 1932 г.), столетию установления К. Ф. Гауссом абсолютной системы мер (28 декабря 1932 г.), столетию со дня смерти академика В. В. Петрова (21 октября 1934 г.), 200-летию со дня рождения Ж. Л. Лагранжа (15 февраля 1936 г.), 15-летию со дня смерти Н. Е. Жуковского (29 марта 1936 г.); заседания, посвященные 150-летию первого полета на воздушном шаре, столетнему юбилею Э. Геккеля (1934). Используя свою партийную позицию, Бухарин добился, чтобы ИИНиТ провёл юбилейные общеакадемические собрания: в связи со столетием со дня смерти Гёте (30 марта 1932 г.), 50-летием со дня смерти Ч. Дарвина (27 апреля 1932 г.) и 150-летием со дня смерти Л. Эйлера (6 октября 1933 г.), а также подготовку юбилейных сборников «Памяти Карла Маркса» и «В. И. Ленину — Академия наук» (1934). В марте 1938 года после гибели Н. И. Бухарина ИИНиТ был закрыт. Репрессии коснулись преимущественно партийных сотрудников ИИНиТа (Х. И. Гарбер, Я. М. Урановский) [9, с. 3—36].

В. И. Вернадский и группа академиков выступила с инициативой создать в структуре Академии комиссии по истории науки и техники. В 1938 году была создана Комиссия по истории Академии наук. В 1940—1941 гг. была организована Комиссия по истории естествознания, в 1943 году — Комиссия по истории и философии науки, с 1944 года — Комиссия по истории техники. Были также созданы комиссии по истории биологии, химии, физикоматематических наук [ 10 ] .

Вернадский добивался создания института по истории техники и естествознания. В 1939 году он предложил программу действий для организации института по истории техники и естествознания в составе Академии наук. Обосновывая необходимость его создания, он писал:

«а) История техники и естествознания, являясь специальной областью науки, предъявляет специфические требования к кадрам, занятым на этом участке. Эти научные кадры наряду со знаниями в области своей узкой специальности должны иметь широкую науч- ную подготовку в области экономики, истории и философии.

-

б) Методы историко-технических и историко-научных исследований существенно отличаются от методов научной работы в технических и естественных институтах АН. Эти методы определяются существом [этой] дисциплины и изучением источников, не играющих заметной роли в других научных учреждениях АН.

-

в) Источники, на основе которых строятся исследования по истории техники и естествознания (архивные материалы, патенты, чертежи и эскизы старых конструкций машин и т. д.), резко отличны от источников, лежащих в основе научной работы специальных технических и естественных институтов.

-

г) Языковая подготовка научных работников, занятых на участке истории техники и естествознания, отлична от подготовки научных работников технических и естественных институтов. Наряду со знанием европейских языков необходимо знание истории древних языков и наличие филологической подготовки.

-

д) Постановлением ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) в 1929 г. в программы ВТУЗов введена в качестве обязательной дисциплины история техники. Только специальный институт может обеспечить подготовку по этой дисциплине учебников, преподавательских кадров и разработать методику преподавания истории техники» [11].

В 1944 году академики В. И. Вернадский и Н. Д. Зелинский обратились к президенту АН СССР В. Л. Комарову с просьбой восстановить институт истории науки. В этом же году при его содействии институт был восстановлен, и его возглавил сам Комаров.

Возникает вполне законный вопрос: почему Советское государство в весьма трудный период становления и в период войны находило средства для поддержания и развития исследований в области истории науки, не имеющие прямого практического и народнохозяйственного значения? Государство поощряло самоорганизацию учёных, увлечённых проблемами истории своих наук. Ответ кроется в идеологии марксизма и особой позиции, которую К. Маркс и Ф. Энгельс продемонстрировали к истории науки.

Классики марксизма уделили некоторое внимание проблемам философии науки: Ф. Энгельс — в «Анти-Дюринге» и «Диалек- тике природы», К. Маркс — в докторской диссертации, В. И. Ленин — в «Материализме и эмпириокритицизме». Ф. Энгельс утверждал, что в задачу философии входит поиск общих законов, основанных на научных знаниях. Для учёных-естественников важно участвовать в процессе сознательного формирования философии науки: «Какую бы позу ни принимали естествоиспытатели, над ними властвует философия. Вопрос лишь в том, желают ли руководствоваться такой формой теоретического мышления, которая основывается на знакомстве с историей мышления и её достижениями» [12, с. 10—11].

Сформулированные и осознанные принципы исторического материализма задавали направление исследований в области истории науки. Считалось необходимым выявлять практическую полезность и историко-культурные, экономические условия научных открытий, исследовать корреляцию между закономерностями развития общества и науки. Наука рассматривалась как общественный институт, как организация людей, связанных между собой отношениями для выполнения определенных общественных задач. Историки науки должны были донести эти идеи как до представителей профессиональных сообществ, так и до масс, популяризируя научные открытия. В 20—30-е годы идеологи пролеткульта (Ф. И. Калинин, А. А. Богданов, В. Ф. Плетнёв) сформировали инструментально-идеологический образ науки и заявляли о необходимости создания новой пролетарской науки, оторванной от буржуазного прошлого. Программа пролеткульта предполагала реорганизацию науки на коллективно-трудовых началах, что вело к деперсонализации культурного творчества. Из этого следовали умаление личности учёного и отказ от специализации. Специализация и профессионализм рассматривались как антидемократическая привилегированность. Но задачи, поставленные и успешно решённые национальной наукой в период Великой Отечественной войны и после её окончания, изменили образ науки на «национально-персоналистический». В 1947 году, обосновывая необходимость издания книги «Люди русской науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники», К. Е. Ворошилов написал по поводу необходимости публикации: «В этой книге даются очерки о выдающихся русских деятелях естествознания и техники. К составлению этой книги было привлечено свыше 80 учёных. В книге «Люди русской науки» приведены многочисленные свидетельства того, что многие открытия и изобретения, носящие имена иностранцев или приписываемые иностранцам, принадлежат нашим учёным. В ней показано, что закон сохранения вещества открыт Ломоносовым, а не Лавуазье, так называемая «вольтова дуга» открыта Петровым, а не Дэви, что первая паровая машина изобретена Ползуновым, а не Уаттом, изобретение радиотелеграфа принадлежит Попову, а не Маркони, открытие неэвклидовой геометрии — Лобачевскому, а не Гауссу, и много других фактов. Эта книга одобрена Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и Академией наук СССР» [13]. Очевидно, советские историки науки должны были своей работой подпитывать национальную гордость, показывая великий вклад отечественных учёных в мировой прогресс. И эта тенденция характерна для любой национальной науки на этапе её становления.

-

1. Лакатос, И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / И. Лакатос. М., 1995.

-

2. Бобынин В. В. (1849—1919) свою магистерскую диссертацию (1882) посвятил изучению египетского папируса Ринда, систематически изучил русские математические и астрономические рукописи XVII века, издал полный указатель печатной русской физико-математической литературы до 1816 года в трёх томах. В 1885—1899 гг. Бобынин издавал журнал «Физико-математические науки в их настоящем и прошлом» ( Баранец, Н. Г. Методологическое сознание российских учёных в XIX — начале XX века / Н. Г. Баранец, А. Б. Верёвкин. Ульяновск, 2011. С. 202).

-

3. Любимов Н. А. (1883—1897) во второй половине своей научно-педагогической деятельности занимался преимущественно проблемами истории науки и выпустил книгу «История физики. Опыт изучения логики открытия в их истории» (1892) ( Баранец, Н. Г. Методологическое сознание российских учёных в XIX — начале XX века / Н. Г. Баранец, А. Б. Верёвкин. Ульяновск, 2011. С. 247).

-

4. George Sarton Introduction to the History of Science (1927—47, 3 vol.), The Study of the History of Mathematics (1936), The Study of the History of Science (1936), The Life of Science: Essays in the History of Civilization (1948), A Guide to the History of Science (1952).

-

5. Liu Dun History of Science: Looking Ahead to the 21st century Studies in the History of Natural Sciences. Vol. 19. 2000. № 1. P. 1—6.

-

6. Огурцов, А. П. Философия науки: двадцатый век. Концепции и проблемы : в 3 ч. Ч. 2 / А. П. Огурцов. СПб., 2011.

-

7. Бобынин, В. В. А. Ю. Давидов / В. В. Бобынин // Физико-математические науки в их настоящем и прошедшем. Журнал чистой и прикладной математики, астрономии и физики, издаваемый В. В. Бобыниным. 1886. № 2.

-

8. Платонов, Г. В. Мировоззрение К. А. Тимирязева / Г. В. Платонов М. : Изд-во Академии наук СССР, 1952. Режим доступа: http://timiryazev.ru /biblioteka/platonov79.html.

-

9. Дмитриев, А. Н. Институт истории науки и техники в 1932—1936 гг. (Ленинградский период) / А. Н. Дмитриев // Вопр. истории естествознания и техники. 2002. № 1.

-

10. Сайт Института истории естествознания и техники. Режим доступа: http://www.ihst.ru/evolution .

-

11. Архив АН СССР. Ф. 518. Оп. 4. Д. 10.

-

12. Маркс, К. Соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. Т. 20. М., 1954.

-

13. Записка К. Е. Ворошилова Н. А. Вознесенскому по поводу издания книги «Люди русской науки» // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 545. Л. 118. Режим доступа: http://www.ihst.ru/projects/sohist .

Список литературы Об условиях формирования истории науки в СССР

- Лакатос, И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ/И. Лакатос. М., 1995.

- Бобынин В. В. (1849-1919) свою магистерскую диссертацию (1882) посвятил изучению египетского папируса Ринда, систематически изучил русские математические и астрономические рукописи XVII века, издал полный указатель печатной русской физико-математической литературы до 1816 года в трёх томах. В 1885-1899 гг. Бобынин издавал журнал «Физико-математические науки в их настоящем и прошлом» (Баранец, Н. Г. Методологическое сознание российских учёных в XIX -начале XX века/Н. Г. Баранец, А. Б. Верёвкин. Ульяновск, 2011. С. 202).

- Любимов Н. А. (1883-1897) во второй половине своей научно-педагогической деятельности занимался преимущественно проблемами истории науки и выпустил книгу «История физики. Опыт изучения логики открытия в их истории» (1892) (Баранец, Н. Г. Методологическое сознание российских учёных в XIX -начале XX века/Н. Г. Баранец, А. Б. Верёвкин. Ульяновск, 2011. С. 247).

- George Sarton Introduction to the History of Science (1927-47, 3 vol.), The Study of the History of Mathematics (1936), The Study of the History of Science (1936), The Life of Science: Essays in the History of Civilization (1948), A Guide to the History of Science (1952).

- Liu Dun History of Science: Looking Ahead to the 21st century Studies in the History of Natural Sciences. Vol. 19. 2000. № 1. P. 1-6.

- Огурцов, А. П. Философия науки: двадцатый век. Концепции и проблемы: в 3 ч. Ч. 2/А. П. Огурцов. СПб., 2011.

- Бобынин, В. В. А. Ю. Давидов/В. В. Бобынин//Физико-математические науки в их настоящем и прошедшем. Журнал чистой и прикладной математики, астрономии и физики, издаваемый В. В. Бобыниным. 1886. № 2.

- Платонов, Г. В. Мировоззрение К. А. Тимирязева/Г. В. Платонов М.: Изд-во Академии наук СССР, 1952. Режим доступа: http://timiryazev.ru/biblioteka/platonov79.html.

- Дмитриев, А. Н. Институт истории науки и техники в 1932-1936 гг. (Ленинградский период)/А. Н. Дмитриев//Вопр. истории естествознания и техники. 2002. № 1.

- Сайт Института истории естествознания и техники. Режим доступа: http://www.ihst.ru/evolution.

- Архив АН СССР. Ф. 518. Оп. 4. Д. 10.

- Маркс, К. Соч./К. Маркс, Ф. Энгельс. Т. 20. М., 1954.

- Записка К. Е. Ворошилова Н. А. Вознесенскому по поводу издания книги «Люди русской науки»//РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 545. Л. 118. Режим доступа: http://www.ihst.ru/projects/sohist.