Об устойчивости эпифитных цианобактерий Кольского залива к воздействию нефтяных углеводородов в водной среде

Автор: Пуговкин Дмитрий Витальевич, Мирошниченко Екатерина Сергеевна, Воскобойников Григорий Михайлович, Йенсен Джон Бек, Ляймер Антон Владимирович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Биоэкология

Статья в выпуске: 2 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Эпифитные сообщества цианобактерий водорослей Fucus vesiculosus L. Кольского залива способны переносить высокое содержание нефтепродуктов в среде. Представлены результаты исследования устойчивости эпифитных цианобактериальных сообществ к нефтяному загрязнению с использованием как классических (культуральных), так и молекулярно-генетических методов микробиологического анализа. Объектом исследования были эпифитные цианобактерии, обитающие на поверхности бурых водорослей Fucus vesiculosus L. Доля данной группы микроорганизмов в бактериоценозах из акватории с хроническим загрязнением нефтепродуктами достигает 6,8 % от всего бактериального сообщества. Морфологически эпифитные цианобактерии представлены как одиночными клетками, так и нитчатыми, и колониальными формами с мелкими клетками (1-2 мкм). Проведены эксперименты по определению устойчивости эпифитных цианобактерий к высоким концентрациям нефтяных углеводородов. В лабораторных условиях при экспозиции чистых культур цианобактерий в питательной среде с добавлением дизельного топлива видимого роста не отмечено. У культур, экспонированных в условиях темноты, произошло увеличение интенсивности синего окрашивания нитей. Выживаемость цианобактерий при длительном периоде темноты в присутствии нефтепродуктов может указывать на переход от автотрофного питания к гетеротрофному, а также на высокую адаптивную способность эпифитных цианобактериальных сообществ фукусовых водорослей к условиям хронического нефтяного загрязнения.

Нефтяные углеводороды, эпифитные цианобактерии, углеводородокисляющие бактерии

Короткий адрес: https://sciup.org/142215133

IDR: 142215133 | УДК: 579.68 | DOI: 10.21443/1560-9278-2018-21-2-221-227

Текст научной статьи Об устойчивости эпифитных цианобактерий Кольского залива к воздействию нефтяных углеводородов в водной среде

В настоящее время роль цианобактерий арктических морей в биодеградации нефтяных углеводородов (НУ) исследована в недостаточной степени. Бóльшая часть работ проведена в странах c умеренным климатом [1–6] или на юге России [7; 8].

В результате изучения вклада цианобактериальных матов в биодеградацию нефтепродуктов показано, что в разложении углеводородов непосредственное участие могут принимать ассоциированные с ними аэробные гетеротрофные бактерии [1].

Исследования отклика цианобактериальных матов на загрязнение нефтепродуктами осуществлялись с помощью культуральных методов [1–8], заключающихся в том, что в качестве объектов использовались части микробных матов, биопленки или альгологически чистые культуры. Работы, проведенные с аксеническими культурами цианобактерий, показали, что чистые культуры способны выдерживать загрязнение нефтепродуктами и расти в их присутствии [9]. При этом они могут не участвовать в расщеплении углеводородов ни автотрофно, ни гетеротрофно. Природные же цианобактериальные сообщества обладают высокой активностью окисления НУ [9].

Основной целью работы являлось определение устойчивости эпифитных цианобактериальных сообществ к нефтяному загрязнению с помощью культуральных методов и методов молекулярной биологии.

Материалы и методы

В качестве объекта исследования были выбраны эпифитные цианобактерии, обитающие на поверхности бурых водорослей Fucus vesiculosus L. Пробы водорослей отбирались на литорали на западном берегу южного колена Кольского залива в районе Абрам-Мыс (68º58' с. ш., 33º01' в. д.), где находится наибольшее количество источников загрязнения среды нефтепродуктами.

Выделение всей бактериальной ДНК эпифитных бактерий фукуса проводили по методу Total DNA с помощью фенол-хлороформной экстракции [10].

Для молекулярно-генетического анализа применяли метод секвенирования следующего поколения (NGS) – 454-секвенирование, GS FLX Titanium Series Lib-A Chemistry [11]. Секвенирование осуществляли в компании Macrogen Inc. (Южная Корея) по методике, разработанной компанией Roche (Южная Корея).

В ходе лабораторных экспериментов использовали культуры цианобактерий (чистые культуры Phormidium laetevirens, Leibleinia nordgaargii, выделенные с литорали Кольского залива, и смесь двух культур Leptolyngbya sp.) на питательной среде BG-11 [12], приготовленной на морской воде. Экспериментальное культивирование проводили в течение трех недель при искусственном освещении и в темноте в пробирках, завернутых в фольгу и помещенных в закрытый шкаф, в стандартной трехкратной повторности. В качестве нефтепродукта применяли летнее дизельное топливо (ДТ), которое в избытке добавляли в питательную среду в количестве до 3,5 мг/л. Это значительно превышает ПДК (0,05 мг/л), однако может соответствовать содержанию НУ при разливах нефти.

Препараты цианобактерий исследовали с помощью метода прямого микроскопирования в световом микроскопе Микромед-2 с фотокамерой.

Электронно-микроскопические фотографии получены на трансмиссионном электронном микроскопе (ТЭМ) JEM-1011 (JEOL).

Результаты и обсуждение

Характерной особенностью акватории Кольского залива с хроническим нефтяным загрязнением является большая доля в них цианобактерий, которая достигает 6,8 % всего бактериального сообщества [13; 14]. В результате молекулярно-генетического анализа были идентифицированы представители группы IV (Gp IV), относящейся к семейству IV (Family IV), и группы VIII (Gp VIII), относящейся к семейству VIII (Family VIII). Первые являются цианобактериями LPP типа (рода Lyngbya, Plectonema, Phormidium) и представляют собой нитчатые структуры, не образующие гетероцист [15; 16]. Вторые представлены цианобактериями рода Pleurocapsa и родственными ему родами [16; 17]. Они могут быть одноклеточными, формировать цепочки, образовывать беоциты (мелкие репродуктивные клетки) путем множественных делений материнских клеток. Организмы обеих групп не являются азотфиксирующими.

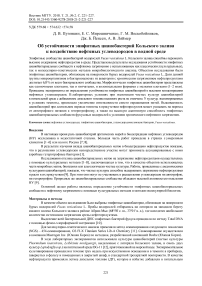

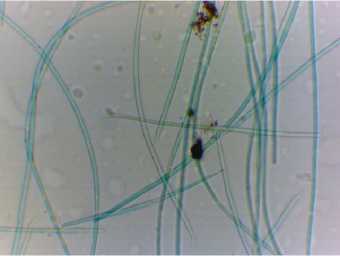

Нами были обнаружены как одиночные клетки, так и нити, а также колониальные формы, представляющие собой мелкие клетки (1–2 мкм), заключенные в единую оболочку-чехол (рис. 1).

а б

Рис. 1. Эпифитные цианобактерии: а – чехол с клетками; б – клетки эпифитных цианобактерий Fig. 1. Epiphytic cyanobacteria: a – "shells" with cells; б – cells of epiphytic cyanobacteria

У нитчатых форм цианобактерий, обитающих на поверхности водорослей в районе с ярко выраженным хроническим загрязнением, отмечается отсутствие гетероцист.

В литературе есть сведения о возможности адаптации цианобактерий к загрязнению среды нефтепродуктами [18; 19] и способности многих из них переходить к фотогетеротрофному и даже полностью к гетеротрофному образу жизни [20]. По данным литературы, присутствие цианобактерий в ассоциациях с углеводородокисляющими микроорганизмами может приводить к увеличению численности последних в эпифитных бактериоценозах [21; 22].

Для определения устойчивости цианобактерий к загрязнению нефтепродуктами были использованы чистые лабораторные культуры цианобактерий, выделенные с литорали Кольского залива.

При культивировании с ДТ на свету ни одна из культур не показала видимого роста. В посевах как без ДТ, так и с ДТ, содержащихся в условиях темноты, обнаружен слабый рост двух культур (Ph. laetevirens, L. nordgaardii), у третьей культуры (смесь двух видов Leptolyngbya sp.) роста не наблюдалось. В литературе имеются сведения, что углеводородокисляющая активность неаксенических культур цианобактерий (Oscillatoria str.), культивируемых как на свету, так и в темноте, минимальна [23].

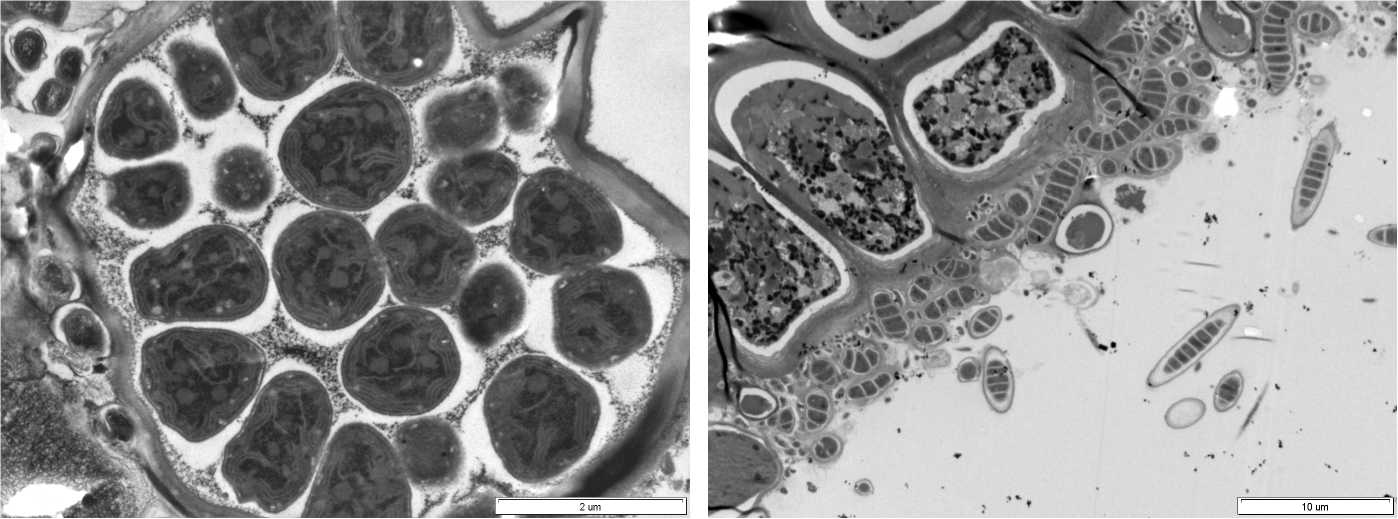

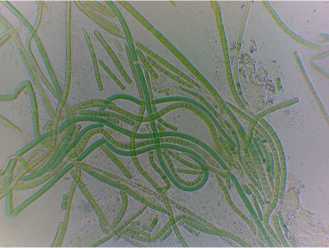

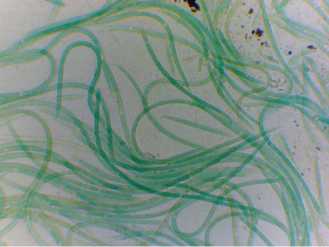

Микроскопические исследования культур цианобактерий из опытных и контрольных пробирок показали их различия (рис. 2).

Так, культуры цианобактерий Ph. laetevirens и L. nordgaardii, выращенные на свету в среде с ДТ, потеряли пигментацию клеток (рис. 2, г, д). При этом в их культуральной жидкости отмечено значительное развитие гетеротрофных бактерий и плесневых грибов; особенно это заметно в культуре L. nordgaardii (рис. 2, д). Культуры же цианобактерий в средах с ДТ, инкубированных в темноте (рис. 2, а–в), показали способность к росту и изменение пигментации в сторону увеличения синего окрашивания (рис. 2, б, в) за счет фикоцианина, что, возможно, связано с изменением соотношения фикоцианин/хлорофилл вследствие разрушения последнего при длительной экспозиции в темноте. Аналогичное явление отмечено и для культур в средах без ДТ, культивированных без света.

Рис. 2. Микроскопические препараты культур цианобактерий из опытных пробирок при увеличении ×400: а – Ph. laetevirens без ДТ на свету (контроль); б – Ph. laetevirens без ДТ в темноте; в – Ph. laetevirens с ДТ в темноте; г – Ph. laetevirens с ДТ на свету; д – L. nordgaardii c ДТ на свету (отмечены стрелками) Fig. 2. The cultures of cyanobacteria from experimental tubes. Magnification ×400:

a – Ph. laetevirens without diesel fuel in the light (control); б – Ph. laetevirens without diesel fuel in the dark; в – Ph. laetevirens with diesel fuel in the dark; г – Ph. laetevirens with diesel fuel at the light;

д – L. nordgaardii c diesel fuel at the light (marked with arrows)

Наличие даже слабого роста лабораторных культур цианобактерий в присутствии НУ в темноте может указывать на способность указанных штаммов цианобактерий к гетеротрофному существованию в данных условиях, а также на снижение токсичности нефтепродукта в пробирках из-за деградации углеводородов ассоциированными с цианобактериями гетеротрофными бактериями при отсутствии света.

В пользу первого предположения свидетельствует доказанный факт способности некоторых видов цианобактерий переходить на гетеротрофное питание [24; 25]; в пользу второго – наличие тесных взаимосвязей между слизистыми чехлами цианобактерий и ассоциированными на них гетеротрофными бактериями, углеводородокисляющая активность которых может увеличиваться в присутствии в среде продуктов метаболизма цианобактерий, образующихся в том числе и в темноте [2; 23; 26].

Отсутствие видимого роста смешанных культур цианобактерий (смешанной культуры двух видов Leptolyngbya sp.) в пробирках с ДТ как на свету, так и в темноте может указывать либо на токсичность ДТ для данных микроорганизмов, либо на их неспособность к росту при изменении условий культивирования. Подобные выводы были сделаны и другими исследователями после изучения культур цианобактерий Halomicronema excentricum [6; 23] и Microcoleus chthonoplasts [6].

Заключение

При исследовании таксономической структуры эпифитных бактериальных сообществ в загрязненных акваториях отмечалась большая доля цианобактерий и слабый рост чистых культур в условиях лаборатории. Можно сделать предположение, что сформировавшееся в загрязненной НУ природной среде сообщество цианобактерий не всегда удается культивировать в лабораторных условиях на питательных средах с добавлением НУ. При этом с большой долей уверенности можно утверждать, что цианобактериальное сообщество южного колена Кольского залива является устойчивым к хроническому нефтяному загрязнению.

Список литературы Об устойчивости эпифитных цианобактерий Кольского залива к воздействию нефтяных углеводородов в водной среде

- Abed R. M. M., Dobretsov S., Sudesh K. Applications of cyanobacteria in biotechnology//Journal of Applied Microbiology. 2009. V. 106, Iss. 1. P. 1-12. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2008.03918.x.

- Abed R. M. M. Interaction between cyanobacteria and aerobic heterotrophic bacteria in the degradation of hydrocarbons//International Biodeterioration & Biodegradation. 2010. V. 64, Iss. 1. P. 58-64. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2009.10.008.

- Al-Thukair A. A., Abed R. M. M., Mohamed L. Microbial community of cyanobacteria mats in the intertidal zone of oil-polluted coast of Saudi Arabia//Marine Pollution Bulletin. 2007. V. 54, Iss. 2. P. 173-179. DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2006.08.043.

- Sánchez O., Diestra E., Esteve I., Mas J. Molecular characterization of an oil-degrading cyanobacterial consortium//Microbial Ecology. 2005. V. 50, Iss. 4. P. 580-588. DOI: https://doi.org/10.1007/s00248-005-5061-4.

- Sánchez O., Ferrera I., Vigués N., deOteyza T. G., Grimalt J. . Role of cyanobacteria in oil biodegradation by microbial mats//International Biodeterioration & Biodegradation. 2006. V. 58, Iss. 3-4. P. 186-195. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2006.06.004.

- Llirós M., Gaju N., Oteyza T. G., Grimalt J. O. . Microcosm experiments of oil degradation by microbial mats. II. The changes in microbial species//Science of the Total Environment. 2008. V. 393, Iss. 1. P. 39-49. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2007.11.034.

- Сопрунова О. Б. Циано-бактериальные консорциумы в очистке сточных вод//Исследовано в России: электронный журнал. 2005. № 11. С. 113-120. URL: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2005/011.pdf.

- Гальперина А. Р. Разработка приемов биоремедиации замазученных сточных вод: автореф дис. … канд. биол. наук: 03.02.08, 03.01.06. Уфа, 2012. 23 с.

- Chaillan F., Gouger M., Saliot A., Couté A., Oudot J. Role of cyanobacteria in the biodegradation of crude oil by a tropical cyanobacterial mat//Chemosphere. 2006. V. 62, Iss. 10. P. 1574-1582. 10.1016/j.Chemosphere.2005.06.050 DOI: https://doi.org/

- William S., Feil H., Copeland A. Bacterial genomic DNA isolation using CTAB. URL: https://jgi.doe.gov/wp-content/uploads/2014/02/JGI-Bacterial-DNA-isolation-CTAB-Protocol-2012.pdf.

- Angel R., Conrad R. Elucidating the microbial resuscitation cascade in biological soil crusts following a simulated rain event//Environmental Microbiology. 2013. V. 15, Iss. 10. P. 2799-2815. 10.1111/1462-2920.12140 DOI: https://doi.org/

- Горбенко Ю. А. Экология морских микроорганизмов перифитона. Киев: Наук. думка, 1977. 252 с.

- Pugovkin D. V., Liaimer A., Jensen J. B. Epiphytic bacterial communities of the alga Fucus vesiculosus in oil-contaminated water areas of the Barents Sea//Doklady Biological Sciences. Pleiades Publishing. 2016. V. 471, Iss. 1. P. 269-271. DOI: https://doi.org/10.1134/S0012496616060053.

- Пуговкин Д. В. Эпифитные бактериоценозы Fucus vesiculosus L. Баренцева моря и их роль в деградации нефтяных загрязнений: дис. … канд. биол. наук: 25.00.28. Мурманск, 2017. 146 с.

- Komárek J., Anagnostidis K. Cyanoprokaryota. 2. Teil/Part 2: Oscillatoriales. Berlin: Springer Spektrum, 2007, edition (May 12, 2005). 759 p. (Süsswasserflora von Mitteleuropa = Freshwater Flora of Central Europe. Bd. 19/2/Hrsg./Eds: B. Büdel, G. Gärtner, L. Krienitz, M. Schagerl).

- Komárek J., Kaštovský J., Mareš J., Johansen J. R. Taxonomic classification of cyanoprokaryotes (cyanobacterial genera) 2014, using a polyphasic approach = Taxonomické hodnocení cyanoprokaryot (cyanobakteriální rody) v roce 2014 podle polyfázického přístupu//Preslia. 2014. V. 86. P. 295-335.

- Komárek J., Anagnostidis K. Cyanoprokaryota 1. Teil/Part 1: Chroococcales. Berlin: Springer Spektrum, 1998 (Reprint 2008). 548 p. (Süsswasserflora von Mitteleuropa = Freshwater Flora of Central Europe. Bd. 19/1).

- Гапочка Л. Д. Об адаптации водорослей. М.: МГУ, 1981. 80 с.

- Raghukumar C., Vipparty V., David J., Chandramohan D. Degradation of crude oil by marine cyanobacteria//Applied Microbiology and Biotechnology. 2001. V. 57, Iss. 3. P. 433-436. 10.1007/s002530100784 DOI: https://doi.org/

- Кабиров Р. Р., Минибаев Р. Г. Влияние нефти на почвенные водоросли//Почвоведение. 1982. № 1. С. 86-91.

- Линькова М. А. Влияние нефтяного загрязнения на фототрофные организмы в присутствии нефтеокисляющих бактерий//Микробиологические методы борьбы с загрязнением окружающей среды: материалы II Всесоюз. конф.: тез. докл. Пущино: Науч. центр биол. исслед. АН СССР, 1979. С. 20-21.

- Гусев М. В., Линькова М. А., Коронелли Т. В. Влияние нефтяных углеводородов на жизнеспособность цианобактерий в ассоциации с нефтеокисляющими бактериями//Микробиология. 1982. Т. 51, № 6. С. 932-936.

- Abed R. M. M., Köster J. The direct role of aerobic heterotrophic bacteria associated with cyanobacteria in the degradation of oil compounds//International Biodeterioration & Biodegradation. 2005. V. 55, Iss. 1. С. 29-37. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2004.07.001.

- More J. E., Williams M. M., Smith A. J. Features of organic growth substrate utilization by cyanobacteria//Abstracts of the Third International Symposium on Photosynthetic Prokaryotes/ed. J. M. Nichols. Oxford, 1979. P. 49.

- Radwan S. S., Al-Hasan R. H. Oil pollution and cyanobacteria//The Ecology of Cyanobacteria. Their Diversity in Time and Space/Eds: B. A. Whitton, M. Potts. Springer Dordrecht, 2000. P. 307-319. DOI: https://doi.org/10.1007/0-306-46855-7_11.

- Subashchandrabose S. R., Ramakrishnan B., Megharaj M., Venkateswarlu K., Naidu R. Consortia of cyanobacteria/microalgae and bacteria: Biotechnological potential//Biotechnology Advances. 2011. V. 29, Iss. 6. P. 896-907. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2011.07.009.