Об увековечении памяти митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила (Петрова)

Автор: Н.Д. Голубятникова

Журнал: Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии @herald-historical-society

Рубрика: История Санкт-Петербургской епархии

Статья в выпуске: 2 (14), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье затрагивается тема сохранения исторической памяти о жизни и деятельности выдающегося архиерея XVIII в. митрополита Новгородского и СанктПетербургского Гавриила (ПетроваШапошникова; 1730–1801), священноархимандрита АлександроНевской лавры. С именем этого выдающегося иерарха и его сподвижников связывают духовный подъем в Православной Церкви и русском обществе накануне Отечественной вой ны 1812 г. Однако ныне имя и облик сего «мужа высокого ума, строгого понятия, здравого рассуждения и великого просвещения» памятны лишь специалистам. Особое внимание в статье уделено истории поясного беломраморного горельефа митрополита Гавриила работы скульптора Ф. И. Шубина, с золоченой рамой работы П. П. Ажи, находившегося в 1792–1934 гг. в нише напротив раки с мощами св. Александра Невского в Троицком соборе лавры. Делается вывод о необходимости возвращения Церкви ее реликвий.

Митрополит Гавриил (Петров), Александро-Невская лавра, Троицкий собор, Екатерина II, горельеф-бюст, Ф. И. Шубин, И. Е. Старов, А. П. Антропов, иеромонах Иаков, Санкт-Петербургская епархия, Новгородская епархия, Святейший Синод

Короткий адрес: https://sciup.org/140304648

IDR: 140304648 | УДК: 271.2-726.1-9:929 | DOI: 10.47132/2587-8425_2023_2_91

Текст научной статьи Об увековечении памяти митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила (Петрова)

Благодаря выставке, организованной Государственным Русским музеем в начале 2000-х гг., выяснилось, что горельеф-бюст митрополита Гавриила (Петрова-Шапошникова; 1730–1801)1 работы скульптора Ф. И. Шубина2, изъятый из внутренней стены Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры в 1934 г., не пропал, а сохраняется в запасниках музея3. В Русском музее находится и живописный портрет архиепископа Гавриила кисти синодского живописца А. П. Антропова4, тоже поступивший из Александро-Невской лавры, из ее Древлехранилища5. Последние прижизненные полуофициальные изобра- жения престарелого святителя, многократно копированные живописцами и гравированные, тоже, в основном, находятся в различных музеях.

Два вышеназванных портрета — живописный 1774 г. и скульптурный 1792 г. — совпадают по датам создания с началом и окончанием трудов преосвященного иерарха по строительству монастырского собора во имя Святой Троицы Живоначальной и окормлению духовного подъема Русской Церкви, последовавшего за попыткой реформации при императоре Петре I и «реформы» в духе Просвещения при императрице Екатерине II6.

Портреты последнего года жизни иерарха итожат его духовный путь, «распятие миру» (Гал 6:14), по времени они относятся к противоречивому царствованию императора Павла I, воплотившего в области религиозной политики назревшие изменения.

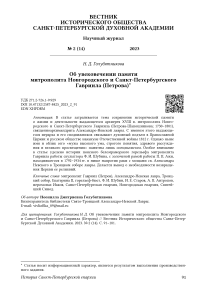

Прижизненное изображение Преосвященного Гавриила (Петрова) 1774 года кисти А. П. Антропова (Ил. 1) представляет его энергичным 44-летним архиепископом Санкт-Петербургским и Ревельским, в зеленой бархатной с золотыми позументами мантии с крестами на скрижалях, красными клобуке, на груди —

Ил. 1. Антропов А. П.

Портрет архиепископа Гавриила (Петрова; 1730–1801). 1774 г.

Холст. Масло. 106,5х46,5.

Государственный Русский музей

и серебряными источниками, и черном

украшенная драгоценными камнями панагия с

образом Спаси-

теля и медаль депутата Комиссии Нового Уложения, правая рука листает раскрытое

Евангелие от Матфея, в левой — посох, «жезл правления, утверждения, наказания, казнения» древней т-образной формы, без крестика и без сулка7.

«Муж острый и резонабельный», — отозвалась о преосвященном Гаврииле императрица Екатерина II8. «Отличил себя … долговременными заслугами Церкви и отечеству», — отметил император Александр I9. «Муж высокого ума, строгого понятия, здравого рассуждения и великого просвещения, искусный в некоторых европейских языках и совершенный в своем природном, отличный в богословии, философии и красноречии…», — признавал его оппонент, просветитель Н. И. Новиков10. «Гавриил подобен реке, без шума наполняющей берега свои, и порядочным течением не выходящей никогда из границ своих», — писал А. П. Сумароков11.

Ко времени создания этого портрета иерарх — первенствующий член Святейшего Синода, кормчий Русской Церкви — укрепляет иерархию, совершенствует институт благочинных, отстаивает права духовенства, регламентирует миссионерское дело, вводит общежительный устав и преобразовывает монастыри, составляет сборники проповедей и богословские труды, занимается изданием вероучительных книг, переводит Невскую семинарию в стены обители, становится «директором по строительству зданий Невского монастыря». Его единомышленники в Св. Синоде — преосвященные Иннокентий (Нечаев)12, Ириней (Клементьевский)13, до второй половины 1770-х гг. — Платон (Левшин)14.

Именно в год создания этого полотна монархиня повелевает15 преосвященному Гавриилу и архитектору И. Е. Старову16 составить проект строительства Троицкого собора монастыря — духовного центра и градостроительной доминанты Северной столицы. Вскоре проект был подготовлен и высочайше одобрен17.

В этот же период владыка убеждает прп. Паисия Величковского опубликовать переводы аскетических творений святых отцов, собранные и переведенные молдавским старцем на Афоне. Сверяли переводы с греческим венецианским изданием «Филока-лии» и другими оригинальными святоотеческими текстами, редактировали их опытные в «умном делании» монахи, известные владыке и вызванные им в Невский монастырь. В «кружок Добротолюбия» вошли иеромонахи Феофан (Соколов)18, Филарет (Пуляшкин)19, тексты привозил монах Афанасий (Охлопков)20, часто консультировал игумен Назарий (Кондратьев)21, приезжавший с Валаама. Славянский русифицированный перевод «Добротолюбия»22 был издан в 1790-е гг. иждивением игумена Валаамского Назария и выдержал много переизданий.

Проповедничество и издание книг23 способствовало окормлению паствы и врачеванию монашества, оскудевшего в результате старообрядческого раскола, петровской «Реформации» и екатерининского «Просвещения». Высокому учению соответствовал личный образ жизни иерарха и его помощников в монастырях и духовных школах. Обновленные на началах общежития монастыри — Спасо-Преображенский Валаамский, Кирилло-Новоезерский, Симонов Успенский и др., Нилова Столобенская Богоявленская пустынь — становились рассадниками руководителей монашеской жизни для разных епархий.

Во время работы над проектом «Главной церкви» — «богословием в камне» — преосвященный Гавриил составил Толкования на соборные Апостольские посла-ния24, на Заповеди блаженств евангельских25, обширный труд по литургическому богословию26, издал, совместно с преосвященным Платоном (Левшиным), собрание образцовых проповедей27, а также свои проповеди28. В эти же годы владыка предпринимает меры по сохранению рукописных и старопечатных книг — памятников древней письменности Великого Новгорода, открытию древней храмовой фресковой живописи Старой Ладоги.

Троицкий собор, заложенный 30 августа 1778 г., освященный 30 августа 1790 г. в день памяти Ништадтского мира, закрепившего Россию в числе сильнейших госу-дарств29, стал связующим звеном между великими царствованиями Петра I и Екатерины II. Храм был освящен во время литургии, которую совершил митрополит Гавриил в сослужении преосвященных Иннокентия (Нечаева) и Евгения (Булгара) и сонма духовенства, в него были перенесены из лаврской Александровской церкви мощи святого князя. В процессии участвовала императрица Екатерина II в одеянии гроссмейстера Ордена святого благоверного князя Александра Невского и малой короне, с цесаревичем Павлом Петровичем, супругой его и детьми, а также со старшими кавалерами ордена, которые и несли мощи30.

Собор стал замечательным памятником екатерининской эпохе. Облик его — гармония взаимодействия императрицы-философа и архиерея-инока, взаимное примирение светского и духовного начал — имперской власти, философии Просвещения, гражданского повиновения и благодатного монашеского подвига. Аскетическая ясность восточнохристианского исихазма соответствовала архитектурным пропорциям и линиям западного классицизма.

Принимая во внимание «греческий проект» императрицы Екатерины II и исторический фон (Русско-турецкая война 1768–1774 гг.), согласимся, что символизм, заложенный преосвященным Гавриилом и архитектором И. Е. Старовым в проект величественного столичного храма, указывает на преемственность России от Византийской и Римской империй. Прообраз его можно увидеть в церкви Двенадцати Апостолов31, воздвигнутой первым христианским императором Константином Великим в Константинополе. Однокупольный собор в плане построен в форме креста, как было принято на Руси, как и древняя константинопольская церковь Апостолов, что традиционно передавало идею поклонения Кресту Господню (а не статуе императора; Крест был символом вселенского владычества христианства и христианской империи). Наличие двух башен-колоколен подчеркивало преемственность Северной столицы — «Четвертого Рима» — от Константинополя32.

«Новая соборная церковь» И. Е. Старова (в отличие от первоначальной Л. Т. Шверт-фегера33) расположена на средокрестии аллеи, ведущей к Неве, и оси, ставшей началом Невского проспекта. Таким образом, огромный, величественный храм стал и «главной церковью» обители, и доминантой его «циркумференции» (в значении «комплекса корпусов»), и сакральным центром столицы империи.

Присутствие мощей святого апостола Андрея (в основании храма, под алтарем, в серебряном вызолоченном ковчежце34) и святого князя Александра Невского в раке в южной части трансепта35 имеет литургический и духовный, градозащитный смысл. Внутри собора над колоннами расположены статуи двенадцати апостолов и восьми святых36. Предположительно, индивидуальная проработка, портретность ликов статуй апостолов связана с личным участием владыки в замысле скульптора.

Имперский культ двенадцати апостолов унаследован русскими правителями от династии Палеологов, послание апостолов на проповедь — метафора Просвещения. Имперская идея определяет универсальный характер убранства образцового собора империи. Троицкий собор стал приношением Богу от восточной и западной, от духовной и светской культурной традиций, символом

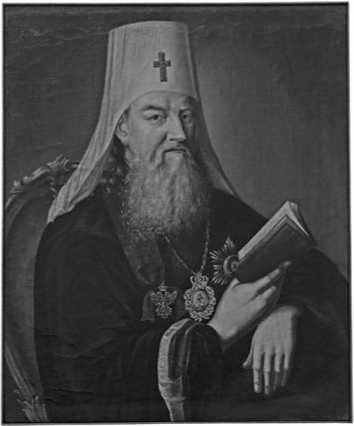

Ил. 2. Шубин Ф. И. Портрет митрополита Гавриила (Петрова). 1792 г.

Горельеф. Мрамор. 90х71, в раме 206х137. Государственный Русский музей

вселенского владычества.

Богословские труды преосвященного Гавриила определяющим образом повлияли не только на состав сюжетов и иконографию Троицкого собора, не только стали проповедью, повторенной в камне, но привнесли в русскую версию классицизма как общеевропейского стиля красоту духовной глубины, которая издревле была свойственна лучшим образцам иконного письма37. Первые «академики»38 И. Е. Старов и Ф. И. Шубин прошли через горнило требований духовной высоты произведений.

К трудам петербургского святителя можно применить слова протоиерея Георгия Флоровского: «В век душевной раздвоенности и разорванности проповедь духовного собирания и цельности получала особую значительность»39.

Второе изображение, о котором идет речь — горельефный бюст митрополита Гавриила (Петрова) 1792 г., резца Ф. И. Шубина, автора скульптурного убранства интерьера храма (Ил. 2). Монументальное изображение священноархимандрита монастыря, строителя собора, для увековечения его заслуг40 по распоряжению монархини было высечено из белого мрамора и установлено у правого клироса, в нише напротив раки с мощами св. Александра Невского, вблизи царского места41.

К этому времени митрополиту Новгородскому, Санкт-Петербургскому и Олонецкому — 62 года. Преосвященный Гавриил — блестящий екатерининский архиерей, первенствующий член Российской Академии с 1783 г.42, почетный член Императорской Академии наук и художеств с 1776 г.43, возобновитель монастырей, организатор духовных школ, проповедник, издатель книг.

Портрет являет нам иерарха в золотых лучах славы. Бронзовая позолоченная рама работы скульптора П. П. Ажи44 изображает символы и церковные предметы, относящиеся к архиерейскому богослужению45.

«Директор строения Невского монастыря» представлен в архиерейском малом облачении: драгоценной митре46, большом омофоре, поручах, рясе и мантии, на груди — украшенные драгоценными камнями панагия с образом Спасителя (вероятно, дар монархини) и крест47, в руке — чертеж постройки, справа — архитектурный фон. Можно предположить, что иерарх готовится совершить молебен на закладку храма. «Нет у Шубина более “живого” портрета, так лукаво смеются небольшие глаза в старческих веселых лучиках морщин», — писала искусствовед48.

Горельеф отмечен высоким профессионализмом исполнения, это подписная работа. Под кистью правой руки фигуры архиерея помещена надпись: «Д[елал] Ф. Шубинъ 1792 ГО». Так скульптор помечал работы, которые не только сочинил и вылепил, но и сам вырубил из мрамора49. На картуше фраза, собственноручно составленная монархиней: «Во имя Святой и Живоначальной Троицы, трудами и попечением преосвященного митрополита Гавриила Новгородского и Санкт-Петербургского, сей храм заложен в 30 день августа 1778 года, создан и освящен в 30 день августа 1790 года в присутствии благочестивой императрицы Екатерины II».

Огромный тяжелый горельеф был изъят из ниши у южных боковых дверей и вывезен в Государственный Русский музей в 1934 г.50 С тех пор он хранится в запасниках. Экспонировать его было сложно, он участвовал в выставках, посвященных творчеству Ф. И. Шубина в 1941, 1955, 1979, 1994 гг., в выставке, посвященной императору Павлу I, в 2000-е гг.51 На фотографии горельеф представлен так, как сейчас хранится в запасниках Русского музея, подвешенным на цепях.

XVIII век в России, начавшийся и продолжившийся притеснениями Церкви, завершился «монашеским возрождением, несомненным напряжением и подъемом духовной жизни»52, развитием духовного образования, а в политическом аспекте — защитой Православия от турок-мусульман и возвышением духовного сословия.

Последних лет портреты запечатлели престарелого 70-летнего святителя, первоиерарха Русской Церкви, прошедшего путем «распятия миру», многолетних трудов, а также невзгод последних двух лет. Изображения позднего извода менее официальны, в них меньше атрибутов, внимание сосредоточено на лице и руках иерарха, точно переданы индивидуальные черты.

Интересна работа 1800 г. кисти иеромонаха Иакова, его эконома и келейника в новгородском Архиерейском доме (Ил. 3)53. Святитель представлен сидящим в келье, с Евангелием в приподнятой правой руке, в белом клобуке с бриллиантовым крестом и темной рясе, на груди — драгоценная панагия

Ил. 3. Неизвестный художник [Иаков, иеромонах]. Портрет митрополита Гавриила (П. П. Петрова). 1800 г. Холст. Масло. 80,5×65,0. Кирилло-Белозерский музей-заповедник

с образом Спасителя54, двуглавый орел

ордена Святого апостола Андрея Первозванного на голубой ленте55, звезда ордена Святого благоверного князя Александра Невского56. Перед нами — строгий постник, молитвенник, аскет. Лицо его несет печать претерпеваемых невзгод и тяжелой болезни.

Портрет создан в царствование императора Павла I57 — религиозного, но романтического и неуравновешенного. За время своего царствования императором Павлом было

издано в сумме 70 законодательных актов, относящихся к православному духовенству, улучшению его материального положения, духовному образованию, отмене телесных наказаний, усилению контроля светских и духовных властей над низшим клиром58. Помимо объективных социально-политических причин (в том числе крестьянских волнений и участия в них приходского духовенства) и личной религиозности импера-тора59, большую роль сыграли труды при дворе, в Св. Синоде и на Санкт-Петербургской кафедре митрополита Гавриила и единомысленных ему иерархов.

70-летний больной иерарх просил об увольнении на покой60, а приехав в Новгород — почти не выходил из кельи, будучи занят приготовлением души к смертному часу. Скончался владыка 26 января 1801 г., погребен в приделе Усекновения главы Иоанна Предтечи Софийского собора Новгорода, рядом позднее упокоился сменивший его на Санкт-Петербургской кафедре и в Александро-Невской Лавре митрополит Амвросий (Подобедов). При переделке Новгородского Софийского собора в первой половине XIX в. тело владыки Гавриила было обретено нетленным61.

В Санкт-Петербургской митрополии в церковном кругу не осталось подлинных прижизненных изображений преосвященного владыки, при том, что они были созданы именно для Церкви. В Новгородской митрополии сохранились лишь напольная могильная плита и настенная табличка над его прахом в Предтеченском приделе Софийского собора. Издания славяно-российского перевода «Добротолюбия» стали библиографической редкостью, впрочем, имя его не отмечено в этом труде. Издания его трудов — редкость. Само имя этого замечательного русского иерарха более известно специалистам.

Горельеф митрополита Гавриила (Петрова) работы Ф. И. Шубина, как и мемориальная рака св. Александра Невского62 — не только совершенные произведения искусства. Они должны восприниматься в контексте интерьера Троицкого собора, а ансамбль Троицкого собора неполон без них.

Прижизненные портреты иерарха являются намеренными историческими источниками, свидетельствами, оставленными их творцами о великом церковном деятеле нашей епархии, обращенными к определенной аудитории верующих православных людей, не просто частью исторического знания о эпохе, но частью Священного Предания Церкви.

Список литературы Об увековечении памяти митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила (Петрова)

- Антропов А. П. Портрет архиепископа Гавриила (Петрова): 1730–1801. 1774 г., Холст. Масло. 106,5х46,5. Государственный Русский музей. Ж-22.

- Неизвестный художник [Иаков, иеромонах]. Портрет митрополита Гавриила (П. П. Петрова). 1800 г. Холст. Масло. 80,5×65,0. Кирилло- Белозерский музей- заповедник. МЖ-10. (URL: https://www.kirmuseum.org/ru/object/portret- mitropolita-gavriila- pppetrova. Дата обращения: 30.05.2022).

- Шубин Ф. И. Портрет митрополита Гавриила (Петрова). 1792 г. Горельеф. Мрамор. 90х71, в раме 206х137. Государственный Русский музей. Ск-1395.

- Гавриил (Петров), архиеп. Краткие поучения на каждый день года во весь год, собранные из разных поучений святых отцов. М., 1781.

- Гавриил (Петров), митр. О служении и чиноположениях Православной Греко-Российской Церкви. Санкт- Петербург: Синодальная тип., 1792; М.: Синодальная тип., 1795. 107 с.

- Гавриил (Петров), архиеп., Платон (Левшин), архиеп. (собиратели и редакторы). Собрание разных поучений на все воскресные и праздничные дни для чтения по церквам всей России: в 3 ч. Ч. 1–3. М.: Синодальная тип., 1775; М., 1776. [145+136+150] с.

- Гавриил (Петров), митр. Толкования на Соборныя послания апостолов: Иакова, Петра, Иоанна и Иуды. М.: Синодальная тип., 1794. 97 с.

- Древлехранилище Свято- Троицкой Александро- Невской Лавры: 1712–1910 г. / сост. Ф. М. Морозов. СПб.: Типо-литография Н. С. Егорова, [1910]. 59 с.: ил.

- Камер-фурьерский церемониальный журнал: 1796–1801. СПб., 1896–1901 (URL: https://libinfo.org/index.php?dir1=14&dir2=02&dir3=28&page=1. Дата обращения: 31.05.2022)

- Бантыш- Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей Русской земли: в 4 т. / Библиотека РАН, Об-во памяти игум. Таисии. По изд. 1836, 1847 с испр. и доп. СПб.: Русская симфония, 2009. Т. 1. 786 с. (Книжные памятники из фондов БАН).

- Высоцкий А. М. [и др.] К вопросу об истории первой церкви Апостолов в Константинополе по описаниям современников // Византийский временник. Т. 59. М.: Наука, 2000. С. 198–221.

- Калитин П. В. (сост.) Высокопреосвященный Гавриил (Петров), митрополит Новгородский и Санкт- Петербургский. Вопреки веку Просвещения. Жизнь. Творчество. Кончина. М.: Паломник, 1999. 508 с. (Богословское творчество русских святителей XVIII–XIX веков).

- Карташов А. В. Очерки по истории Русской Церкви: в 2 т. СПб.: Библиополис; Изд-во Олега Абышко, 2004. Т. 2. 590 с.

- Макарий (Миролюбов), архиеп. Сказание о жизни и трудах преосвященнейшего Гавриила, митрополита Новгородского и Санкт- Петербургского. СПб.: тип. Э. Веймара, 1857. 158 с.

- Митрополит С.- Петербургский и Новгородский Гавриил (Петров). Мраморный рельеф из Св.-Троицкого собора Александро- Невской лавры: [фотография] // СанктПетербургские епархиальные ведомости. 2008. № 35/36. С. 67.

- Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 1772. 264 с.

- Одинцов А. М. Синтез светского и церковного влияния на процесс создания Свято- Троицкого собора Александро- Невской Лавры // Человек и культура. 2019. № 6. С. 158–163.

- Очерки истории Санкт- Петербургской епархии / ред.-сост. митр. Иоанн (Снычев). СПб.: Андреев и сыновья, 1994. 320 с.

- Попов И. В. Свято- Троицкий собор Александро- Невской лавры // Санкт- Петербургские епархиальные ведомости. 1990. № 1/2. С. 38–39.

- Рункевич С. Г. Александро- Невская лавра: 1793–1913. СПб., 1913. 1000 с.

- Словарь русских писателей XVIII века: в 3 вып. СПб., 1999. Вып. 2. 508 с.

- Сухомлинов М. И. История Российской академии: в 8 вып. СПб., 1874. Вып. 1. 427 с. (Записки императорской Академии наук).

- Флоровский Г. В., прот. Пути русского богословия. 3-е изд., репринт. Paris: YMCAPress, 1988. 604 с.

- Шкаровский М. В. Свято- Троицкая Александро- Невская Лавра: 1913–2013: в 2 т. СПб., 2012. Т. 2. 544 с.

- Яковлева Н. А. Федот Иванович Шубин: 1740–1805. Л.: Художник РСФСР, 1984. 96 с.