Объективная необходимость выравнивания уровня социально-экономического развития регионов РФ

Автор: Амирова Э.А.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 9-1 (67), 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена проблема неравномерности развития субъектов Российской Федерации на основе анализа различных показателей по федеральным округам и обусловлена необходимость выравнивания уровня социально-экономического развития территорий. Предложены меры по снижению социально-экономической дифференциации субъектов РФ.

Выравнивание, неравномерное развитие, дифференциация, проблемные регионы

Короткий адрес: https://sciup.org/170182956

IDR: 170182956 | DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10683

Текст научной статьи Объективная необходимость выравнивания уровня социально-экономического развития регионов РФ

Значительная межрегиональная дифференциация является одной из базовых проблем регионального развития России. Ряд особенностей и неблагоприятных последствий усиления этого явления неоднократно является предметом обсуждения теоретиков и практиков. Отсутствие действенного механизма и эффективных инструментов реализации различных программ сбалансированного развития территорий, привело к тому, что различия в уровне социально-экономического развития регионов РФ не только не сокращаются, но и усиливаются.

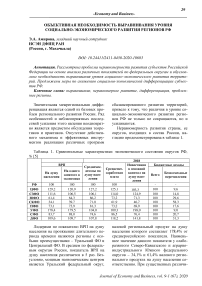

Неравномерность развития страны, ее округов, входящих в состав России, наглядно продемонстрирована в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительные характеристики экономического состояния округов РФ, % [5]

|

1 2018 |

|||||||

|

ВРП |

Среднемес. доходы на душу населения |

Среднемес. заработная плата |

Инвестиции в основной капитал на душу населения |

Бюджетные доходы |

|||

|

На душу населения |

На одного занятого в экономике |

Всего |

Безвозмездные перечисления |

||||

|

РФ |

100 |

100 |

100 |

100 |

- |

- |

|

|

ЦФО |

129,2 |

120,9 |

127,2 |

125,1 |

103,3 |

100 |

9,6 |

|

СЗФО |

111,6 |

106,5 |

106,1 |

114,0 |

124,9 |

100 |

14,8 |

|

ЮФО |

61,4 |

64,3 |

86,2 |

73,2 |

71,3 |

100 |

29,6 |

|

СКФО |

34,1 |

39,7 |

71,0 |

61,9 |

46,7 |

100 |

58,3 |

|

ПФО |

73,1 |

73,9 |

81,3 |

73,2 |

69,9 |

100 |

17,6 |

|

УФО |

178,4 |

179,5 |

104,0 |

109,3 |

198,0 |

100 |

9,0 |

|

СФО |

83,7 |

88,0 |

74,6 |

86,5 |

76,4 |

100 |

20,7 |

|

ДФО |

109,6 |

109,7 |

107,8 |

118,2 |

141,8 |

100 |

31,3 |

Лидерами по показателю ВРП на душу населения на протяжении длительного периода времени являются регионы с особыми преимуществами – Уральский ФО и Центральный ФО. В среднем по федеральным округам России, показатель ВРП на душу населения различается в 5 раз. Безусловно, мощным экономическим центром является Уральский федеральный округ, валовой региональный продукт на душу населения которого составляет 178,4% от среднероссийского показателя. Наименьшее значение данного показателя у слаборазвитого Северо-Кавказского и аграрноиндустриального Южного федерального округов – 34,1% и 61,4% валового регионального продукта на душу населения соответственно. При существенных различи- ях «богатых» и «бедных» субъектов РФ, их все же меньшинство, а доминирует плотная срединная группа, которая остается относительно устойчивой. Наиболее существенна дифференциация по показателю ВРП на одного занятого в экономике - значение показателя по СКФО в два с половиной раза меньше по отношению к среднероссийскому уровню и три раза - к ЦФО, что характеризует низкий уровень производительности труда.

Группировка федеральных округов по отношению среднедушевых доходов и среднемесячной заработной платы к среднероссийскому уровню аналогична представленной выше группировке по производству ВРП на душу населения. По состоянию на 2018 год в СКФО среднедушевые денежные доходы ниже на 29% среднероссийского уровня и на 56,2%, чем в Центральном округе. Растущая межотраслевая дифференциация наблюдается и по заработной плате, совершенно не обусловленная интересами развития экономики. Так в 2018 г. по СКФО среднемесячная заработная плата составляла 69,1% по отношению к среднероссийскому показателю, в то время как данный показатель по ЦФО составлял 125,1%.

В наибольшей степени впечатляет уровень бюджетной дотационности округов, в частности СКФО. Доля безвозмездных перечислений из федерального бюджета в региональные бюджеты субъектов СКФО составляет 58,3%, что существенно превышает величину этого показателя по другим округам.

Современное состояние инвестиционной составляющей так же наглядно демонстрирует существенную дифференциацию регионального развития. Региональные различия в расчете на душу населения инвестиции в основной капитал по СКФО в целом оказываются в два с лишним раза ниже, чем в среднем по России. Максимальные значения показателя инвестиций в основной капитал на душу населения составляют 198% и 141,8% - Уральский и Дальневосточный федеральные округа соответственно.

Перечень такого рода сравнительных характеристик, демонстрирующих суще- ственную дифференциацию по уровню социально-экономического развития можно продолжить. Практически по всем показателям СКФО, УФО, ПФО и СФО значительно отстают от уровня среднего по России и в большей или меньшей степени друг от друга. Однако вопрос заключается в другом: существует ли объективная необходимость выравнивания уровней развития регионов или социальноэкономическая дифференциация является вполне закономерным следствием процесса развития, которое просто не может происходить с одинаковыми темпами?

Мы считаем, что социальноэкономическая дифференциация опасна в случае, когда различия в развитии субъектов достигают значительных масштабов. Чем больше различия в уровнях социально-экономического развития регионов, тем выше стремление богатых регионов отделиться от менее успешных соседей, тем выше потери населения в пользу богатых, тем больше масштаб депрессии в богатых регионах при геополитических и технологических кризисах.

Заключение. Таким образом, в условиях существенных различий развитие одних территорий происходит за счет ограничения возможностей других, что увеличивает вероятность угрозы кризисных явлений, приводит к расслоению экономического пространства, нарушению его однородности. Немаловажным является и то, что увеличение разрыва между регионами в социально-экономическом развитии ведет к вынужденной политике государства -стимулирования проблемных регионов в условиях ограниченности бюджетных средств. Как показывает практика, в большинстве случаев неравномерность развития территорий вызывает негативные последствия.

Необходимо подчеркнуть, что экономическое пространство Российской Федерации из года в год характеризуется усилением тенденций к распаду единого экономического пространства, которые проявляются в неравномерности распространения и образовании специфически развивающихся отсталых регионов и нуждается в выравнивании. Поэтому важнейшим объектом федеральной региональной политики воздействия на межрегиональную социально-экономическую дифференциацию в России должна быть государственная поддержка проблемных регионов страны, то есть территорий, решение проблем и задач которых невозможно без прямого или косвенного участия государства. Уменьшение неравномерности социально-экономического развития российских регионов, переход проблемных регионов на путь долговременного развития являются основными задачами государственного управления. Глубина и причины проблемной ситуации лежат в основе определения путей вывода проблемных регионов из кризиса, разработок административных мер и экономических рычагов регионального управления. Это определя- ет целевую установку на использование результатов оценки для государственного регулирования экономики.

Нами были определены следующие меры по снижению социальноэкономической дифференциации субъектов РФ:

– создание и принятие долгосрочных программ стабильного социальноэкономического развития регионов, прежде всего отсталых;

– эффективное использование собст- венного ресурсного потенциала отсталых регионов;

– использование формата особого режима хозяйствования для ускоренного социально-экономического развития проблемных регионов.