Объективная оценка состояния глоточно-пищеводного сегмента как источника субститутивной фонации у пациентов после ларингэктомии

Автор: Дайхес Н.А., Решульский С.С., Исаева М.Л., Виноградов В.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 6 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - выявление объективных предикторов эффективности голосовой реабилитации после ларингэктомии для выбора оптимального метода голосовой реабилитации. Материал и методы. В исследование было включено 60 ларингэктомированных пациентов мужского пола, стратифицированных в зависимости от выбора самим пациентом способа голосовой реабилитации на 2 равные группы: трахеопищеводное шунтирование с голосовым протезированием или пищеводный голос. Проведена комплексная оценка качественных и количественных показателей глоточно-пищеводного сегмента с использованием объективных методов: фиброэндоскопического исследования с оценкой акта глотания, высокоскоростной видеоэндоскопии, фарингоэзофагоманометрии высокого разрешения. Сопоставлялись объем онкологического лечения, результаты обследования глоточно-пищеводного сегмента и результат голосовой реабилитации.

Рак гортани, ларингэктомия, голосовая реабилитация, пищеводный голос, трахеопищеводное шунтирование с голосовым протезированием

Короткий адрес: https://sciup.org/140303559

IDR: 140303559 | УДК: 616.22-006.6-089.87:616.22-008.5-036.838 | DOI: 10.21294/1814-4861-2023-22-6-55-63

Текст научной статьи Объективная оценка состояния глоточно-пищеводного сегмента как источника субститутивной фонации у пациентов после ларингэктомии

Вербальная коммуникация занимает главное место в общении человека, поэтому утрата голосовой функции и возможность ее компенсации являются основными факторами, определяющими личную и социальную жизнь пациентов после ларингэктомии [1, 2]. Некоторые исследователи отмечают, что только 55 % ларингэктомированных пациентов используют одну из субститутивных форм голосовоспроизведения после операции [3]. Пациент после ларингэктомии нуждается в новых источниках звука и энергии, чтобы получить заместительный (субститутивный) голос. Альтернативными источниками звука могут быть как механические устройства, так и анатомические структуры. Их комбинации создают различные по физиологии и биомеханике варианты субститутив-ного псевдоголоса с различными качественными и количественными акустическими характеристиками. Совершенствование голосовой реабилитации на основе объективных методов исследования за последние годы привело к существенному улучшению качества жизни ларингэктомирован-ных пациентов [4]. Современные компьютерные технологии, такие как биоуправление, позволяют повысить эффективность голосовой реабилитации и сократить ее сроки [5]. При этом, по данным ряда авторов, пищеводным голосом овладевают от 24 до 89 % ларингэктомированных пациентов, а при трахеопищеводном шунтировании до 20 % пациентов не добиваются звука псевдоголоса [6–10]. При обучении пациента пищеводному голосу и трахеопищеводном шунтировании с голосовым протезированием источником звука выступает глоточно-пищеводный сегмент (ГПС), вибрация слизистой оболочки которого и генерирует звуковую волну [11, 12]. Значение ГПС для формирования пищеводного голоса впервые продемонстрировано М. Зееманом в 20-х гг. XX в. и описано по результатам рентгенологических исследований. Современные объективные методы диагностики позволяют детально оценить состояние ГПС, охарактеризовать физиологию субститутивной фонации и выявить факторы, способствующие или препятствующие голосовой реабилитации [11–13].

Цель исследования – выявление объективных предикторов эффективности голосовой реабилитации после ларингэктомии для выбора оптимального метода голосовой реабилитации.

Материал и методы

В исследование было включено 60 пациентов мужского пола, перенесших стандартную ларингэктомию по поводу злокачественного новообразования гортани. Методом стратифицированной выборки были сформированы 2 равные группы пациентов в зависимости от способа голосовой реабилитации: пищеводный голос (группа 1) или трахеопищеводное шунтирование с голосовым протезированием (группа 2). Критерием исключения из исследования было использование в ходе операции свободных и перемещенных лоскутов для реконструкции глотки.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием пакетов для математического моделирования и статистического анализа языка программирования Питон (Python 3.10). Для первичной обработки данных использовались библиотеки NumPy, Pandas, расчет описательных статистик проводился с применением модуля stats библиотеки Scipy, визуализация данных – с использованием библиотек Matplotlib и Seaborn.

Для проверки данных на нормальность использовался критерий Шапиро–Уилка. При нормальном распределении признаков значения средних величин были представлены в виде M ± m (М – среднее арифметическое выборочной совокупности, m – среднеквадратичное отклонение). Результаты качественных признаков выражены в абсолютных числах с указанием долей (%). Для сравнения категориальных переменных несвязанных выборок использовался критерий согласия Пирсона. Для корреляционного анализа применялись коэффициенты Пирсона и Спирмена. Статистически значимыми считались различия при p ≤ 0,05.

В группу 1 включено 30 ларингэктомированных пациентов, на момент включения в исследование в возрасте от 33 до 77 лет, средний возраст – 60,2 ± 3,7 года. У 28 (93,3 %) пациентов был выявлен плоскоклеточный рак гортани, у 1 (3,3 %) – аденокистозный рак гортани, у 1 (3,3 %) – хондросаркома гортани. У 1 пациента (3,3 %) диагностировано первично-множественное злокачественное новообразование – рак гортани и папиллярный рак щитовидной железы. Двум (6,6 %) пациентам ларингэктомия выполнена по поводу рецидива опухоли. У 2 (6,6 %) диагностирована II стадия заболевания, у 18 (60 %) – III стадия, у 10 (33,3 %) – IV стадия. Распространенность первичной опухоли (критерий T): T2 – 2 (6,6 %), Т3 – 19 (63,3 %), Т4 – 9 (30 %) наблюдений. Стандартная ларингэктомия выполнена в 29 (96,6 %) случаях, комбинированная ларингэктомия – в 1 (3,3 %). В 1 (3,3 %) наблюдении хирургическое вмешательство включало тиреоидэктомию, в 7 (23 %) – одностороннюю шейную лимфодиссекцию, в 2 (6,6 %) случаях – двустороннюю шейную лимфодиссекцию. Лучевая терапия проведена 23 (76,6 %) пациентам, из них после ларингэктомии – 20 (66,6 %), в том числе 1 (3,3 %) больному в сочетании с радиомодификацией, в 3 (10 %) случаях лучевая терапия проводилась по поводу ранее выявленного первичного рака гортани, после чего выявлен рецидив заболевания, в связи с чем выполнена ларингэктомия. Оперативное лечение в объеме ларингэктомии получили 7 (23,3 %) больных. Ни одному из пациентов не проводилась химиотерапия. Таким образом, в 23 (76,6 %) случаях проведено комбинированное лечение (операция и лучевая терапия), в 7 (23,3 %) – хирургическое лечение.

В группу 2 включено 30 ларингэктомированных пациентов мужского пола, на момент включения в исследование в возрасте от 47 до 83 лет, средний возраст составил 64,5 ± 3,2 года. У всех пациентов (n=30, 100 %) диагностирован плоскоклеточный рак гортани. Трем (10 %) пациентам ларингэктомия выполнена по поводу рецидива опухоли. У 3 (10 %) больных диагностирована II стадия заболевания, у 17 (56,6 %) – III стадия, у 10 (33,3 %) – IV стадия. Распространенность первичной опухоли (критерий T): T1b – 1 (3,3 %) больной, Т3 – 19 (63,3 %), T4 – 7 (23,3 %) наблюдений. Во всех случаях (n=30, 100 %) пациентам выполнена стандартная ларингэктомия. Хирургическое вмешательство включало тиреоидэктомию в 1 (3,3 %) случае, тиреоидэктомию и двустороннюю шейную лимфодиссекцию – в 1 (3,3 %). У 11 (36,6 %) больных выполнена односторонняя шейная лимфодиссекция, у 2 (6,6 %) – двусторонняя. Лучевая терапия проведена 24 (80 %) пациентам, из них 22 (73,3 %) – после ларингэктомии, в 2 (6,6 %) случаях лучевая терапия проведена по поводу ранее выявленного рака гортани, после лечения выявлен рецидив заболевания, в связи с чем выполнена ларингэктомия. Оперативное лечение в объеме ларингэктомии получили 7 (23,3 %) пациентов. В 2 (6,6 %) случаях проводилась неоадъювантная химиотерапия. Таким образом, в 23 (76,6 %) наблюдениях проведены хирургическое лечение и лучевая терапия, в 2 (6,6 %) – хирургическое лечение и химиотерапия, в 5 (16,6 %) – хирургическое лечение. При сравнении групп по возрасту и объему выполненных операций значимых достоверных различий не выявлено.

Для комплексной оценки состояния ГПС проводился ряд объективных обследований, позволивших провести всесторонний анализ качественных и количественных параметров субститутивной фонации. Результаты объективных исследований были сопоставлены с разборчивостью заме-

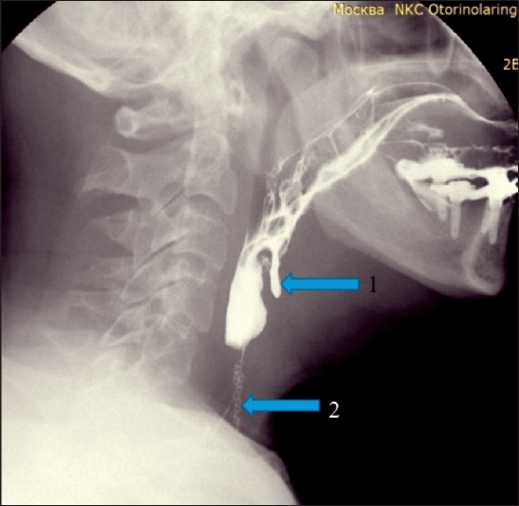

Рис. 2. Рентгеноскопическое исследование акта глотания: 1 – псевдодивертикул; 2 – клипсы сшивающего аппарата.

Примечание: рисунок выполнен авторами

Fig. 2. Fluoroscopic evaluation of swallowing: 1 – pseudiverticu-lum; 2 – stapler suture clips. Note: created by the authors

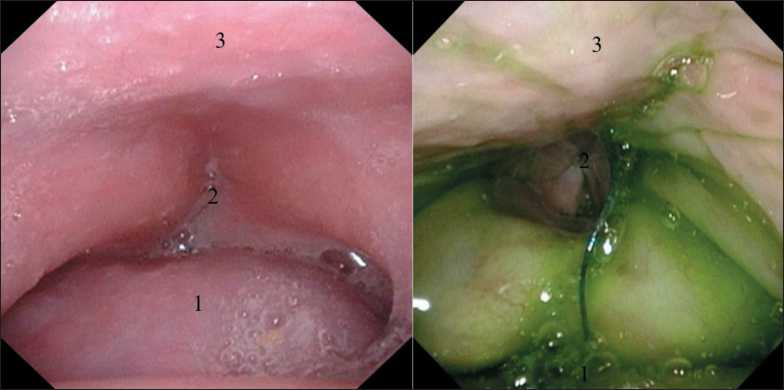

Рис. 1. Глоточно-пищеводная воронка при фиброэндоскопическом исследовании (слева) и оценке акта глотания (справа): 1 – корень языка; 2 – псев-доголосовая щель; 3 – задняя стенка глотки. Примечание: рисунок выполнен авторами

Fig. 1. Pharyngoesophageal funnel in fiber endoscopic imaging (left) and in swallowing evaluation (right): 1– base of tongue; 2 – pseudoglottis; 3 – posterior pharyngeal wall. Note: created by the authors

стительной речи. Всем пациентам проводилось фиброэндоскопическое исследование глоточнопищеводного сегмента с оценкой акта глотания с использованием системы Olympus VISERA Elite II 62 OTV-S200 и фиброларингоскопа диаметром 4 мм. Оценивались форма глоточно-пищеводной воронки, наличие рубцовых стриктур, псевдодивертикулов, а также задержка слюны и болюса в глоточно-пищеводной воронке, многократные проглатывания болюса, рефлюкс болюса из пищевода в глоточно-пищеводную воронку (рис. 1).

Для оценки структурных и функциональных характеристик ГПС и псевдоголосовой щели проводили рентгеноскопию акта глотания с контрастированием. В качестве контрастного вещества использовали 50 % водную суспензию сульфата бария. В прямой и боковой проекциях оценивали форму ГПС, наличие псевдодивертикулов, задержку контраста в глоточно-пищеводной воронке, наличие рефлюкса болюса (рис. 2).

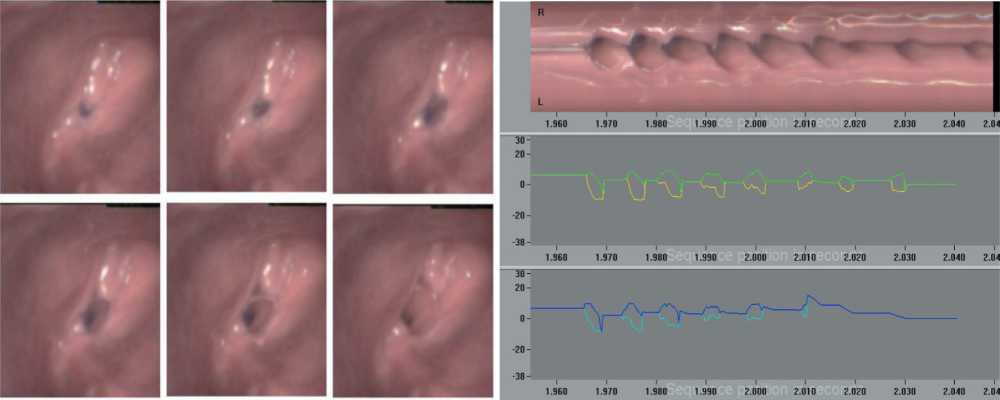

Для регистрации субститутивной фонации пациента просили фонировать гласный звук «а». Вибрации слизистой псевдоголосовой щели записывались сверху высокоскоростной камерой, соединенной с ригидным эндоскопом 90°. Частота записи в 4000 Гц (4000 кадров в сек) позволила последовательно зафиксировать деформации слизистой глоточно-пищеводного сегмента. На каждом кадре слизистая оболочка образует видимое отверстие, которое и называется псевдоголосовой щелью (рис. 3).

Запись эндоскопического видеосигнала осуществляется автоматически после обеспечения визуального контроля технических параметров и нажатия кнопки и занимает 2 сек. Видео- и аудиосигнал обрабатывается автоматически во встроенном в эндоскопическую систему программном модуле. Анализ параметров псевдоголосовой щели проводился путем визуальной оценки кимограмм и видеозаписи в замедленном воспроизведении. Оценивали форму псевдоголосовой щели, локализацию видимой вибрации, наличие, выраженность и равномерность слизистой волны и относительную продолжительность фазы закрытия псевдоголосовой щели.

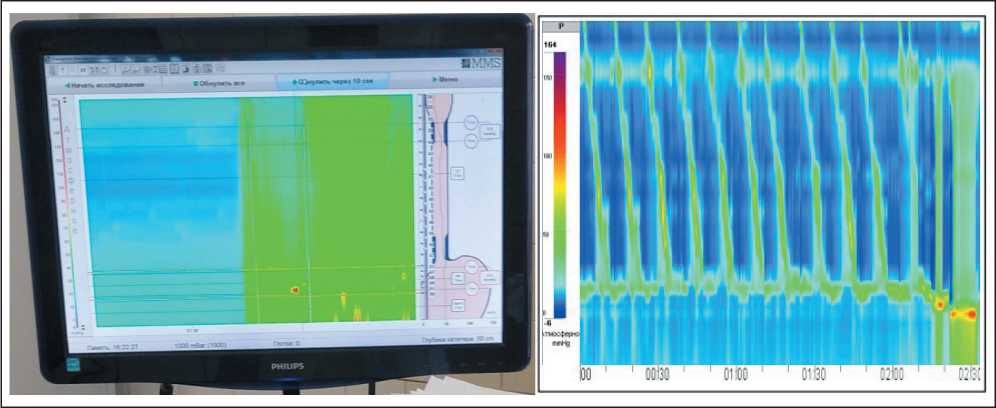

Манометрия высокого разрешения, являющаяся «золотым стандартом» в диагностике нарушений моторики пищевода, также впервые в нашей стране была проведена нами у ларингэктомированных пациентов для оценки интегральных количественных и качественных показателей внутриполостного

Рис. 3. Изменение формы псевдоголосовой щели (слева) и синхронизация слизистой волны, амплитуды и продолжительности фазы закрытия псевдоголосовой щели во время субститутивной фонации (справа). Примечание: рисунок выполнен авторами Fig. 3. Pseudoglottic shape changing (left) and synchronization of mucosal wave, amplitude and duration of closure phase in substitutive phonation (right). Note: created by the authors

давления, координированного сокращения стенок глоточно-пищеводного сегмента [14]. Исследование проводилось с использованием системы Solar GI HRM и твердотельного катетера с 36 сенсорами, внешний диаметр 4,2 мм. Катетер вводился через нос в пищевод на необходимую глубину и фиксировался пластырем к крылу носа. Глубина введения определялась в ходе предшествующего рентгеноскопического исследования акта глотания. Оценивались давление покоя и расслабление глоточно-пищеводного сегмента во время глотания жидкости объемом 5 мл, эруктации и заместительной фонации. В норме давление покоя верхнего пищеводного сфинктера составляет 35–45 мм рт. ст., расслабление верхнего пищеводного сфинктера – 70–95 % [11]. Графические результаты исследования представляют собой цветовую карту от синего до красного цвета в зависимости от уровня давления (рис. 4).

Результаты

В группе 1 в 7 (24 %) случаях псевдоголос возник самопроизвольно, без занятий с логопедом. У 6 (20 %) пациентов пищеводный голос сформировался в срок от 1 до 3 мес занятий с логопедом, у 9 (28 %) – в срок от 3 до 6 мес, у 8 (27 %) больных за полгода занятий не удалось сформировать пищеводный голос. В группе 2 через полгода после установки голосового протеза в 21 (70 %) случае голосовой протез был заменен. В 9 (30 %) случаях по просьбе пациентов голосовой протез удален, при этом 2 (6,6 %) больных не удовлетворяло качество псевдоголоса, в 4 (13,3 %) наблюдениях не удалось добиться звука псевдоголоса даже после занятий с логопедом, в 3 (10 %) случаях пациенты приняли решение отказаться от голосового протеза из-за трудностей, связанных с уходом за протезом.

При фиброэндоскопическом исследовании мы выделили критерий задержки слюны в глоточно- пищеводной воронке как показатель затруднения проходимости глоточно-пищеводного сегмента. Отсутствие либо незначительное количество слюны наблюдали в группе 1 в 13 (43,4 %) и в группе 2 – в 16 (53,33 %) случаях, умеренное количество слюны – у 8 (26,6 %) и у 9 (30 %) пациентов соответственно, большое количество слюны либо полностью заполненная слюной глоточнопищеводная воронка отмечены у 9 (30 %) больных в группе 1 и у 5 (16,6 %) – в группе 2. При сравнении результатов эндоскопического исследования не выявлено значимых различий между группами (p-value=0,2137).

При высокоскоростной эндоскопии нами описаны вибраторные паттерны слизистой псевдоголосовой щели, характерные для субститутивной фонации у ларингэктомированных пациентов. Выявлено 5 разных типов псевдоголосовой щели в зависимости от формы (рис. 5). Описаны локализация и характеристики вибрации слизистой, а также типы замыкания псевдоголосовой щели. Исследуемые вибраторные характеристики представлены в таблице.

При оценке результатов состояния глоточнопищеводного сегмента по результатам манометрии высокого разрешения получены следующие показатели давления покоя: в группе 1 (ПГ) минимальное давление составило 15 мм рт. ст., максимальное – 86 мм рт. ст., среднее – 40 ± 7,7 мм рт. ст. В группе 2 (ТПШ) минимальное значение – 0 мм рт. ст., максимальное – 92 мм рт. ст, среднее – 40 ± 8,8 мм рт. ст.

Обсуждение

Такие признаки, как задержка слюны или контрастного болюса в глоточно-пищеводной воронке, рефлюкс болюса из пищевода в глоточнопищеводную воронку, наблюдались в случаях трудностей при формировании субститутивной

Таблица/table

Вибраторные характеристики псевдоголосовой щелиVibration patterns of pseudoglottis

|

Параметр/Parameter |

Критерии оценивания/ Evaluation criteria |

ПГ/ EV (n=30) |

ТПШ/ TEV (n=30) |

p-value (критерий χ2 Пирсона)/ Pearson's χ2-test) |

|

Округлая/Round |

5 (16,7 %) |

3 (10 %) |

||

|

Форма псевдоголосовой щели/ Pseudoglottis shape |

Треугольная/Triangular |

4 (13,3 %) |

2 (6,6 %) |

|

|

Плоская, со смыканием боковых стенок/ Lat with lateral walls closure |

3 (10 %) |

5 (16,7 %) |

0,536 |

|

|

Плоская, со смыканием передней и задней стенок/ Flat with posterior and anterior walls closure |

10 (33,3 %) |

8 (26,7 %) |

||

|

Неправильной формы/Irregular |

8 (26,7 %) |

12 (40 %) |

||

|

Задняя стенка/Posterior wall |

3 (10 %) |

4 (13,3 %) |

||

|

Передняя стенка/Anterior wall |

3 (10 %) |

2 (6,6 %) |

||

|

Локализация вибрации/ Vibration localozation |

Боковая стенка/Lateral wall |

2 (6,6 %) |

1 (3,3 %) |

|

|

2 или 3 стенки/2 or 3 walls |

9 (30 %) |

10 (30 %) |

0,877 |

|

|

Все стенки/All walls |

9 (30 %) |

11 (33,3 %) |

||

|

Вибрация отсутствует/No vibration |

4 (13,3 %) |

2 (6,6 %) |

||

|

Слизистая волна/ Mucosal wave |

Хорошо выражена/Well expressed |

10 (33,3 %) |

16 (53,3 %) |

|

|

Слабо выражена/Weakly expressed |

16 (53,3 %) |

12 (40 %) |

0,147 |

|

|

Отсутствует/No mucosal wave |

4 (13,3 %) |

2 (6,6 %) |

||

|

Характер вибрации/ |

Равномерная/Regular |

7 (23,3 %) |

10 (33,3 %) |

|

|

Vibration |

Неравномерная/Irregular |

19 (63,3 %) |

18 (60 %) |

0,359 |

|

charecteristic |

Отсутствует/No vibration |

4 (13,3 %) |

2 (6,6 %) |

|

|

Замыкание псевдого- |

Полное/Full |

13 (43,3 %) |

15 (50 %) |

|

|

лосовой щели/ |

Частичное/Partial |

7 (23,3 %) |

4 (13,3 %) |

0,434 |

|

Closure of psudoglot-tis |

Отсутствует/No closure |

10 (33,3 %) |

11 (37,7 %) |

Примечание: таблица составлена авторами.

Note: created by the authors.

Рис. 4. Визуализация результатов манометрии высокого разрешения на экране компьютера во время исследования и в протоколе по результатам исследования. Примечание: рисунок выполнен авторами

Fig. 4. Visualisation of high-resolution manometry results on screen during procedure and in final protocol. Note: created by the authors

Рис. 5. Псевдоголосовая щель неправильной формы (слева) и плоская со смыканием передней и задней стенок (справа). Примечание: рисунок выполнен авторами Fig. 5. Pseudoglottis: irregular shape (left) and flat anterioposterior shape (right). Note: created by the authors

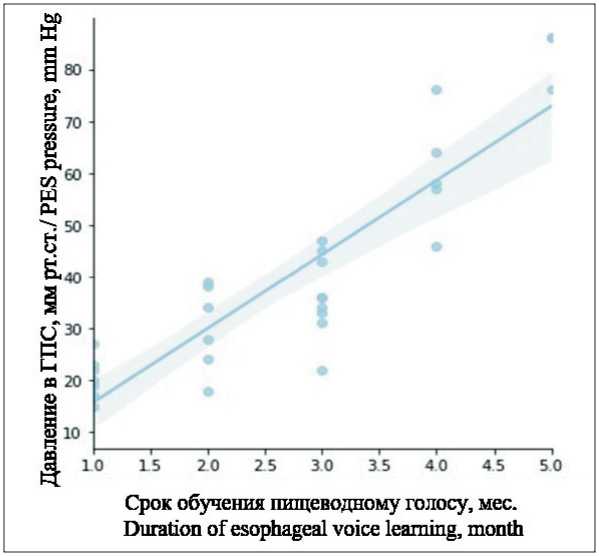

Рис. 6. Зависимость срока обучения пищеводному голосу от давления покоя в глоточно-пищеводном сегменте. Примечание: рисунок выполнен авторами

Fig. 6. Dependence of the period of learning the esophageal voice on the resting pressure in the pharyngoesophageal segment. Note: created by the authors

Давление покоя в ГПС, мм рт.ст. / PES rest pressure, mm Hg

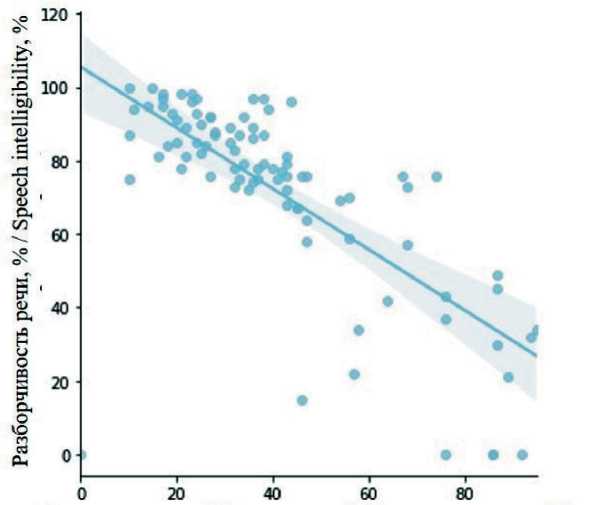

Рис. 7. Зависимость разборчивости субститутивной речи от уровня давления покоя в глоточно-пищеводном сегменте.

Примечание: рисунок выполнен авторами

Fig. 7. Dependence of the substitute speech intelligibility on the resting pressure in the pharyngoesophageal segment. Note: created by the authors

фонации и, по-видимому, могут являться скрининговыми симптомами, требующими дальнейшего обследования. Эти признаки выявляются как при эндоскопическом, так и при рентгеноскопическом исследованиях. Результаты рентгеноскопии продемонстрировали б о льшую длину ГПС при использовании вертикального и аппаратного ушивания глотки. Псевдодивертикулы также выявлены только при вышеуказанных способах формирования глоточно-пищеводного анастомоза.

При сравнении групп по вибраторным характеристикам псевдоголосовой щели значимых различий не выявлено (p-value=0,536). Из этого можно заключить, что вибраторные паттерны не приобретаются в ходе голосовой реабилитации, а зависят от формирования неоглоттиса и способа ушивания глоточно-пищеводного анастомоза. Целесообразно дальнейшее изучение вибраторных паттернов при использовании свободных и перемещенных лоскутов.

Для качества субститутивной фонации наибольшее значение имеет давление покоя в верхнем пищеводном сфинктере, как источнике вибрации слизистой оболочки и генерации звука. При этом были выявлены положительная корреляция с коэф- фициентом корреляции Спирмена 0,87 и линейная зависимость между сроком обучения пищеводному голосу и давлением покоя ГПС (рис. 6). Результаты сравнения показателей давления покоя в глоточнопищеводном сфинктере и разборчивости субсти-тутивной речи исследования продемонстрировали отрицательную корреляционную зависимость с коэффициентом корреляции Спирмена -0,72 (рис. 7).

Заключение

Состояние глоточно-пищеводного сегмента имеет важнейшее предиктивное значение для формирования субститутивной фонации у пациентов после ларингэктомии. В нашем исследовании впервые в нашей стране ларингэктомированным пациентам проведены такие методы исследования, как высокоскоростная эндоскопия и манометрия высокого разрешения. Выявлены объективные критерии-предикторы эффективности голосовой реабилитации после ларингэктомии, разработан алгоритм объективных исследований, позволяющих прогнозировать успешность голосовой реабилитации при трахеопищеводном шунтировании с голосовым протезированием и обучении пищеводному голосу.

Список литературы Объективная оценка состояния глоточно-пищеводного сегмента как источника субститутивной фонации у пациентов после ларингэктомии

- Tkachenko G.A., Podvyaznikov S.O., Mudunov A.M., Obukhova O.A., Akhundov A.A., Khulamkhanova M.M., Skvortsova E.I. Psikhologicheskii distress u onkologicheskikh bol'nykh posle laringektomii. Opukholi golovy i shei. 2019; 9(1): 104-10. https://doi.org/10.17650/2222-1468-2019-9-1-104-110.

- Allegra E., La Mantia I., Bianco M.R., Drago G.D., Le Fosse M.C., Azzolina A., Grillo C., Saita V. Verbal performance of total laryngectomized patients rehabilitated with esophageal speech and tracheoesophageal speech: impacts on patient quality of life. Psychol Res Behav Manag. 2019; 12: 675-81. https://doi.org/10.2147/PRBM.S212793.

- Slouka D., Kučera R., Hošek P., Gál B., Trčka O., Kostlivý T., Havel D. Key problems of the quality of life of patients after total lanyngectomy. Kontakt. 2018; 20(3): 230-6. https://doi.org/10.1016/j.kontakt.2018.08.006.

- Kapila M., Deore N., Palav R.S., Kazi R.A., Shah R.P., Jagade M.V. A brief review of voice restoration following total laryngectomy. Indian J Cancer. 2011; 48(1): 99-104. https://doi.org/10.4103/0019-509X.75841.

- Balatskaya E.N., Choinzonov E.L., Krasavina E.A., Abdulkina N.G., Gorelova Yu.V. Sovremennye podkhody k golosovoi reabilitatsii bol'nykh rakom gortani s ispol'zovaniem bioupravleniya i komp'yuternykh tekhnologii. Byulleten' Sibirskogo otdeleniya Rossiiskoi akademii meditsinskikh nauk. 2006; 26(3): 133-6.

- Krasavina E.A., Balatskaya E.N., Choinzonov E.L. Biologicheskaya obratnaya svyaz' v golosovoi reabilitatsii bol'nykh posle laringektomii. Fizicheskaya i reabilitatsionnaya meditsina, meditsinskaya reabilitatsiya. 2019. 1(3): 32-6. https://doi.org/10.36425/2658-6843-2019-3-32-36.

- Albirmawy O.A., Elsheikh M.N., Saafan M.E., Elsheikh E. Managing problems with tracheoesophageal puncture for alaryngeal voice rehabilitation. J Laryngol Otol. 2006; 120(6): 470-7. https://doi.org/10.1017/S0022215106000752.

- Uklonskaya D.V., Kosova E.V. Logopedicheskie tekhnologii uluchsheniya akusticheskikh kharakteristik zvuchnoi rechi pri trakheopishchevodnom shuntirovanii s protezirovaniem. Zlokachestvennye opukholi. 2020; 10(3s1): 102-3.

- Kuz'min E.N., Belotserkovskii I.V. Rezul'taty trakheopishchevodnogo shuntirovaniya s protezirovaniem u patsientov posle laringektomii v zavisimosti ot dozy provedennoi luchevoi terapii. Onkologicheskii zhurnal. 2018; 12(1): 36-45.

- Daikhes N.A., Vinogradov V.V., Reshul'skii S.S., Fedorova E.B., Isaeva M.L. Sravnitel'naya kharakteristika metodik formirovaniya glotochno-pishchevodnogo anastomoza i beskanyul'noi trakheostomy u laringektomirovannykh patsientov. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2023. 22(1): 18-23. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2023-1-18-23.

- Balatskaya L.N., Krasavina E.A. Vozmozhnosti golosovoi reabilitatsii bol'nykh rakom gortani posle laringektomii. Sibirskii onkologicheskii zhurnal. 2015; (s2): 13-5. https://doi.org/10.7759/cureus.18181.

- Chotipanich A. Total Laryngectomy: A Review of Surgical Techniques. Cureus. 2021; 13(9). https://doi.org/10.7759/cureus.18181.

- Fedorova E.B., Daikhes N.A., Vinogradov V.V., Reshul'skii S.S., Khabazova A.M. Sovershenstvovanie khirurgicheskogo etapa kompleksnoi reabilitatsii patsientov pri rake gortani. Otorinolaringologiya. Vostochnaya Evropa. 2021; 11(3): 258-64. https://doi.org/10.34883/PI.2021.11.3.014.

- Kaibysheva V.O., Nikonov E.L., Bordin D.S., Morozov S.V., Valitova E.R., Isakov V.A., Smirnov A.A., Fedorov E.D., Shapoval'yants S.G. Manometriya pishchevoda vysokogo razresheniya. Metodicheskie rekomendatsii. Dokazatel'naya gastroenterologiya. 2018; 7(2-2): 3-55.