Объективные методы оценки динамики раневого процесса

Автор: Бородина М.А., Насер Н.Р., Батыршин И.М., Склизков Д.С., Рязанова Е.П., Кожевников В.Б.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.16, 2021 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время остаются актуальными вопросы выбора тактики ведения ран и методов объективной оценки динамики течения раневого процесса. Результаты нашего исследования показали уменьшение сроков лечения пациентов с пролежнями при применении вакуумной терапии и выявили наиболее эффективные методы оценки динамики течения раневого процесса. Так, оценка общеклинических показателей оказалась достоверно незначимой ввиду коморбидности пациента, в то время как применение современных объективных методов оценки динамики течения раневого процесса позволяет своевременно скорректировать лечение.

Вакуум-терапия, пролежни, критерии оценки эффективности лечения, рн-метрия, бактериоскопия, нативный мазок-отпечаток, площадь раневой поверхности, посев раневого отделяемого

Короткий адрес: https://sciup.org/140260111

IDR: 140260111 | DOI: 10.25881/20728255_2021_16_2_61

Текст научной статьи Объективные методы оценки динамики раневого процесса

Актуальность

В настоящее время одно из первых мест среди хирургических инфекций и третье место среди источников инфекции при развитии сепсиса принадлежит инфекционно-воспалительным заболеваниям мягких тканей и их осложнениям [1]. Сейчас существует множество способов лечения ран различной этиологии и локализации, в частности, пролежней. Однако, до сих пор оценка эффективности того или иного метода лечения в значительной степени субъективна и отличается у разных специалистов [2].

Формирование пролежня (декубитальной язвы) значительно увеличивает сроки госпитализации пациента и экономические затраты на один клинический случай, так как дополнительно требуются адекватные перевязочные и лекарственные средства, инструментарий и оборудование. Статистических данных о частоте развития пролежней в медицинских учреждениях РФ мало. У пациентов группы риска вероятность появления пролежней составляет более 60%. Чаще всего пролежни формируются в области седалищных бугров, вертелов бедренных костей, крестца и на пятках и требуют длительного консервативного, а нередко и оперативного лечения [3].

Пролежни (декубитальные язвы) — это патологическое изменение кожи, подкожной клетчатки, мышц, костей, других тканей организма, развивающееся по типу нейротрофического расстройства, причины которого-нарушение иннервации, крово — и лимфообращения локального участка тела при длительном контакте с твердой поверхностью. Заживление ран — это естественная физиологическая реакция на повреждение тканей [4]. В современной литературе течение раневого процесса принято разделять по фазам [5; 6]. 1. Фаза воспаления, включающая сосудистые реакции и очищение раны. 2. Фаза регенерации (репарации) или образования и созревания грануляционной ткани. 3. Фаза реорганизации рубца и эпитализации. Таким образом, раневой процесс представляет собой сложный комплекс нейро-гуморальных, клеточных, микробиологических механизмов, которые протекают в ране [4; 7; 8]. В некоторых случаях в пределах одной раны можно наблюдать проявления, характерные для различных фаз раневого процесса, что требует дифференцированного индивидуального подхода к лечению каждой раны [1; 9–12].

Цель

На основании изучения клинико-диагностических, микробиологических и микроскопических данных сравнить объективность применяемых методов оценки эффективности лечения ран на примере лечения пролежней III–IV ст. при применении стандартных методик лечения (открытое ведение ран) и с применением метода отрицательного давления для лечения данной патологии

с целью улучшения результатов лечения и уменьшения экономических затрат на один клинический случай.

Методы и материалы

В НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе за 2017–2020 гг. были пролечены 43 пациента от 18 до 90 лет с различными нозологиями, у которых сформировались пролежни пояснично-крестцовой области III–IV степеней. Сравнивалось течение раневого процесса у больных, которым применялся стандартный метод лечения, включающий этапные некрэктомии и перевязки с антисептиками (контрольная группа), и у больных с применением вакуум-терапии пролежней (основная группа), используя объективные методы оценки течения раневого процесса: pH-метрию, микроскопию (мазки-отпечатки) и посевы раневого отделяемого, клинико-лабораторные данные, оценку площади и процентного соотношения некротизированных и жизнеспособных тканей с использованием компьютерной программы оценки динамики течения раневого процесса «LR Wound analyzer».

Результаты и их обсуждение

В исследование были включены пациенты, находящиеся на стационарном лечении в НИИ по поводу основного заболевания, требующего длительной госпитализации и вынужденного положения, вследствие чего развивались декубитационные язвы (пролежни) III–IV стадии. Санация очага в виде некрэктомии выполнялась в первые часы от установки диагноза. В дальнейшем контроль над источником инфекции выполнялся путем ежедневных перевязок с этапными некрэктомиями. NPWT система устанавливалась при отсутствии прогрессирования некротического процесса и удовлетворительном гемостазе. В обеих группах (в контрольной до использования NPWT), в первую фазу раневого процесса наряду с этапными некрэктомиями применялись протеолитические ферменты (трипсин, химотринпсин), растворы антисептиков (хлоргексидин, повидон-йод,), а дренирование ран осуществлялось марлевыми тампонами, либо использовались интерактивные повязки с повышенным дренирующим и сорбирующим эффектом (TenderWet 24, TenderWet 24 active, Sorbalgon, Zetuvit E). Во вторую фазу раневого процесса так же применялись гидрофильные водорастворимые мази (левосин, левомеколь), а так же растворы антисептиков (хлоргексидин, диоксидин, мирамистин, повидон-йод). Использовались интерактивные повязки, стимулирующие рост грануляционной ткани (Hydrocoll, Hydrosorb); атравматичные сетчатые покрытия, препятствующие травматизации «молодой» грануляционной ткани (Atrauman, Atrauman Ag, Branoilnd, Branoilnd N). Дренирование ран марлевыми тампонами. В третью фазу раневого процесса использовали атравматичные сетчатые покрытия, препятствующие травматизации «молодой» грануляционной ткани(Atrauman, Atrauman Ag, Branolind, Branolind N).

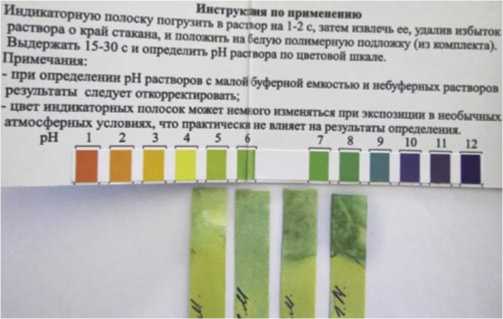

Для визуализации динамики раневого процесса проводилась оценка водородного показатель (рН) раневого отделяемого, соотношение площади некротизированных тканей к жизнеспособным, качественный и количественный анализ микрофлоры раневого отделяемого, а также общеклинические показатели (клинический и биохимический анализ крови, уровень С-реактивного белка в сыворотке крови и прокальцитониновый тест). Предложенный в литературе водородный показатель (pH) и способ его определения с развитием учения о ранах и раневом процессе вошел в стандарт объективизации течения раневого процесса [1; 4]. Результаты, полученные при применении этого метода, по данным различных источников, имеют спорные интерпретации. Известно, что свеженанесенная асептическая рана имеет щелочную реакцию среды, острая гнойная — кислую (рН<7), а хронизация раны сопровождается сдвигом рН в сторону алкалоза (pH>7) [1]. Но в литературе нет данных о показателях рН раневого отделяемого, сопровождающих каждую фазу раневого процесса у пациентов с гнойнонекротическими осложнениями. При применении нами стандартной терапии пролежней у контрольной группы пациентов в первые 7–14 суток рН раневого отделяемого определяется в пределах 5,0–6,0, что характерно для активного воспалительного процесса, а затем к 21–28 суткам исследования этот показатель сдвигается в щелочную среду (Рис. 1).

При применении вакуум-терапии в лечении пролежней у основной группы рН раневого отделяемого приближается к 6,5–7,5 на 10–14 сутки (Рис. 2).

Помимо рН-метрии для оценки динамики раневого процесса использовались качественный и количественный анализ микрофлоры раневого отделяемого. Для этого был выбран классический метод верификации микроорганизмов- культивирование штаммов на питательных средах с последующим определением

Рис. 1. рН-метрия раневого отделяемого при лечении пролежней стандартным способом (0, 1, 3, 7, 10, 14, 21, 28, 35 и 42 сутки, соответственно).

Рис. 2. рН-метрия раневого отделяемого при лечении пролежней с использованием вакуум-ассоциированной терапии (1, 7, 10 и 14 сутки, соответственно).

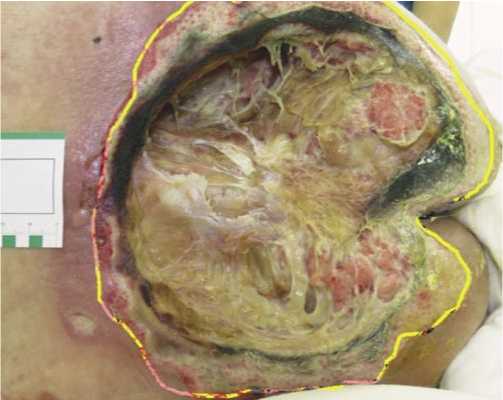

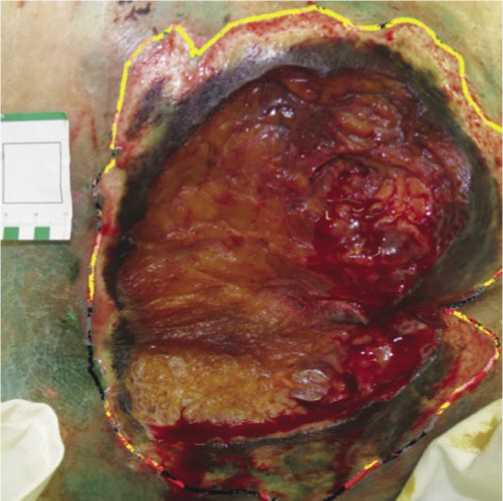

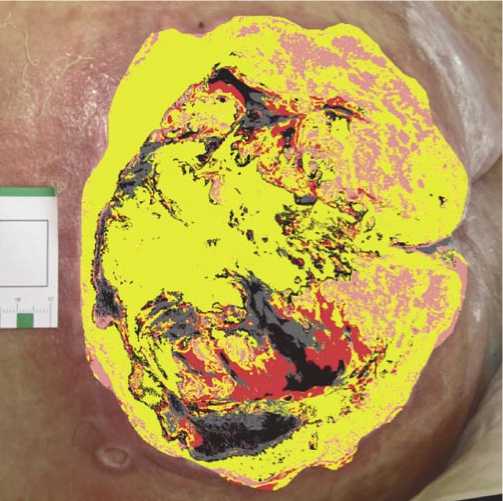

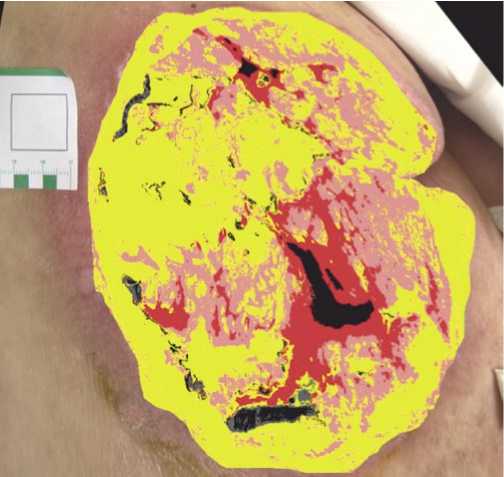

их чувствительности к антибиотикам для коррекции системной антибактериальной терапии. Результаты количественного учета микроорганизмов выражают в условных единицах — колониеобразующих единицах (КОЕ). Проведенное исследование показало, что возбудителями раневой инфекции чаще всего бывают полирезистентные штаммы Proteus mirabilis (55%), E.coli (50%), Kl.pneumoniae (50%), Аcinetobacter bauma-nnii (27,7%), Ps.aeruginosa (15,5%) (р<0,05) в высоком титре (106–108). Нами отмечено, что в последнее время отмечается тенденция к уменьшению доли Staphylococcus aureus (5,5%) (р<0,05) среди возбудителей раневой инфекции, в том числе и пролежневых ран. При использовании традиционных методик титр микроорганизмов остается неизменным, либо незначительно снижается (105–106) 12–14±2 суток (р<0,05), несмотря на системную антибактериальную терапию, подобранную согласно чувствительности флоры. У пациентов основной группы с применением в качестве лечения пролежней вакуум-терапии в комбинации с адекватной антибиоти-котерапией в посевах раневого отделяемого отмечается значительное снижение титра возбудителей (103–104) к 7–10 суткам лечения (р<0,05). Не теряет своей актуальности и исследование мазков-отпечатков с поверхности ран, предложенное М.П. Покровской и М.С. Макаровым [5]. Различают пять типов цитограмм: некротический (полностью отсутствует фагоцитарная активность); дегенеративно-воспалительный (выявляются слабые признаки воспалительной реакции); воспалительный (характеризует нормальное течение острого или подострого воспаления, клеточный состав состоит на 85–90% из нейтрофилов); воспалительно-регенераторный или регенераторно-воспалительный (в зависимости от превалирования того или иного компонента, содержание нейтрофильных лейкоцитов снижается до 60–70%); регенераторный (содержание нейтрофилов 40–50%, преобладают молодые клетки грануляционной ткани, по краям раны обнаруживается процесс эпителизации) [1; 3]. Для оценки пролиферации и дифференцировки тканевых элементов грануляционной ткани некоторые авторы используют коэффициент соотношения фибробластического и эндотелиального клеточного дифферонов [6]. Окраска препарата по Романовскому-Гимзе позволяет дифференцировать не только клеточные элементы, но и микроорганизмы, что, в совокупности с результатами бактериоскопии раневого отделяемого с применением окраски нативного мазка по Граму, помогает назначить эмпирическую антибактериальную терапию. Результаты нашего исследования показали, что при применении вакуум-терапии в лечении пролежней наблюдается более быстрый переход 7,5 vs 13,5 суток (р<0,05) фаз от воспалительной к регенераторной, в отличие от стандартных методик, применяемых у контрольной группы пациентов. В мазках-отпечатках при каждой перевязке (со сменой ВАК повязки) снижается уровень нейтрофилов, появляются тучные клетки, прогрессивно снижается количество бактериальных клеток. Для измерения площади раны существуют различные методики, такие как измерение медицинской линейкой, перенесение очертаний раны на пленку с ручным подсчетом площади (механическая планиметрия), цифровая фотография и компьютерная планиметрия с использованием краевой видеометрии (VeV), стереофотограмметрия (SPG) [13]. Чаще всего для измерения размеров раневой поверхности используется медицинская линейка, что является достаточно субъективным методом. Зачастую такая практика приводит к неверной трактовке динамики развития раневого процесса и негативно отражается на результатах лечения. Неизбежно страдают достоверность и качество ведения медицинской документации [2]. Для объективной оценки динамики местных изменений в ране использовалась компьютерная программа оценки раневого процесса «LRWound analyzer», которая фиксирует и документирует следующие показатели: площадь раны, соотношение в ране некрозов, фибрина и грануляционной ткани и отображает вышеперечисленные характеристики в цветном изображении. В ходе проведенного исследования было выявлено, что при применении стандартной терапии пролежней у контрольной группы, данное заболевание протекает медленно и в первые 7–14 суток в 80% случаев имеет место тенденция к прогрессированию процесса, что проявляется как появлением более глубоких некрозов, так и увеличением площади раны (Рис. 3; 4).

При применении вакуум-терапии в лечении пролежней у основной группы грануляционная ткань появляется в первую неделю применения данного метода, что влечет за собой значительный рост соотношения жизнеспособных тканей к некротизированным, а площадь раны либо остается неизменной, либо уменьшается (Рис. 5; 6).

Результаты исследования также не показали достоверных различий при изучении прокальцитонино-вого теста и общеклинических показателей (уровень лейкоцитов, СОЭ, биохимические показатели) в группе исследования и группе контроля.

Рис. 4. Вид раны на 7-е сутки лечения стандартным методом.

Рис. 3. Вид раны в 1-е сутки лечения стандартным методом.

Рис. 5. Вид раны при обработке в компьютерной программе «LRWound analyzer» в 1-е сутки лечения с использованием NPWT.

Заключение

Проанализировав полученные результаты было показано, что наиболее достоверными методами оценки течения раневого процесса являются: pH-метрия, микроскопия нативного мазка-отпечатка раневого отделяемого с последующим его посевом, оценка динамики местных изменений в ране с использованием компьютерной программы оценки раневого процесса «LRWound analyzer». Таким образом, применение объективных методов оценки динамики течения раневого процесса позволяют своевременно ставить показания к более активной тактике лечения, объективно оценивать адекватность про-

Рис. 6. Вид раны при обработке в компьютерной программе «LRWound analyzer» на 5-е сутки лечения с использованием NPWT.

изведенных хирургических обработок, менять тактику лечения в зависимости от фазы раневого процесса.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

tkaney — staraya problema v novom svete. Infektsii v khirurgii. 2003; 1(1): 14-21. (In Russ).]

— 2016. — №5(77). — С.72-77 [Vergun AR, Krasnyj MR, Chulovskij YAB, Vergun OM, et al. Prolezhni myagkih tkanej u bol’nyh saharnym diabetom 2-go tipa: klinicheskie strategii, pokazateli insulinorezistentnosti i aspekty kompleksnogo lecheniya. Mezhdunarodnyj endokrinologicheskij zhurnal. 2016; 5(77): 72-77. (In Russ).]

Список литературы Объективные методы оценки динамики раневого процесса

- Шляпников С. А. Хирургические инфекции мягких тканей — старая проблема в новом свете // Инфекции в хирургии. — 2003. — Т.1. — №1. — С. 14-21. [ Shlyapnikov SA. Khirurgicheskiye infektsii myagkikh tkaney — staraya problema v novom svete. Infektsii v khirurgii. 2003; 1(1): 14-21. (In Russ).]

- Ивануса С.Я., Рисман Б.В., Иванов Г.Г. Современные представления о методиках оценки течения раневого процесса у больных с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы // Вестник российской военно-медицинской академии. — 2016. — №2(54). — С.190-194. [Ivanusa SYa, Risman BV, Ivanov GG. Sovremennyye pred-stavleniya o metodikakh otsenki techeniya ranevogo protsessa ubolnykh s gnoyno-nekroticheskimi oslozhneniyami sindroma diabeticheskoy stopy. Vestnik rossiyskoy voyenno-meditsinskoy akademii. 2016; 2(54): 190-194. (In Russ).]

- Приказ МЗ РФ №123 от 17.04.2002г. «Об утверждении отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни.» [Prikaz MZ RF №123 ot 17.04.2002g. «Ob utverzhdenii otraslevogo standarta «Protokol vedeniya bolnykh. Prolezhni». (In Russ).]

- Фаттахов В.Л., Винник Ю.С., Теплякова О.В., Блескина А.В. Влияние кислотно-основного состояния среды на течение раневого процесса при сахарном диабете // Сибирское медицинское обозрение. — 2009. —№ 6. — С. 35-38.[Fattakhov VL, Vinnik YuS, Teplyakova OV, Bleskina AV. Vliyaniye kislotno-osnovnogo sostoyaniya sredy na techeniye ranevogo protsessa pri sakharnom diabete. Sibirskoye meditsinskoye obozreniye. 2009; 6: 35-38. (In Russ).]

- Покровская М.П., Макаров М.С. Цитология раневого экссудата как показатель процесса заживления ран. — М.: Медгиз, 1942. — 37 с. [Po-krovskaya MP, Makarov MS. Tsitologiya ranevogo ekssudata kak pokazatel protsessa zazhivleniya ran. M. Medgiz. 1942. 37 р. (In Russ).]

- Данилов Р.К. Раневой процесс: гистогенетические основы. — СПб.: ВМА, 2008. — 308 ^[Danilov .K. Ranevoy protsess: gistogeneticheskiye osnovy. SPb. VMA; 2008. 308 р. (In Russ).]

- Ерюхин И.А. Хирургические инфекции: руководство / Под ред. И.А. Ерюхина, Б.Р. Гельфанда, С.А. Шляпникова. СПб.: Питер, 2003. 864 с. [Eryukhin I. A. Khirurgicheskiye infektsii: rukovodstvo. Eryukhin I A, Gelfand BR, Shlyapnikov SA, editors. SPb.Piter. 2003. 864 р. (In Russ).]

- Шляпников С.А., Насер Н.Р. Хирургические инфекции мягких тканей. Подходы к диагностике и принципы терапии // РМЖ. — 2006. — №28. — С.2009. [Shlyapnikov SA, Naser NR. Khirurgicheskiye infektsii myag-kikh tkaney. Podkhody k diagnostike i printsipy terapii. RMZh. 2006; 28: 2009. (In Russ).]

- Липатов К.В., Комарова Е.А., Гурьянов Р.А. Диагностика и хирургическое лечение стрептококковой некротизирующей инфекции мягких тканей //Раны и раневые инфекции. Журнал имени проф. Б.М. Ко-стючёнка. — 2015. — Т.2. — №2. — С.6-12. [Lipatov KV, Komarova EA, Guryanov RA. Streptococcal necrotizing soft tissue infection: diagnosis and surgical treatment. Wounds and wound infections. The prof. B.M. Kosty-uchenok journal. 2015; 2(1): 6-12. (In Russ.)] doi:10.17650/2408-9613-2015-2-1-6-12.

- Сингаевский А.Б., Земляной В.П., Кожевников В.Б. Воздействие вакуум-терапии на динамику раневого процесса при хирургических инфекциях // Инфекции в хирургии. — 2016. — Т.14. — №1. — С. 39-43 [Singaevskij AB, Zemlyanoj VP, Kozhevnikov VB. Vozdejstvie vakuum-tera-pii na dinamiku ranevogo processa pri hirurgicheskih infekciyah. Infekcii v hirurgii. 2016; 14(1): 39-43. (In Russ).]

- Сингаевский А.Б., Кожевников В.Б Клиническая оценка эффективности метода локального отрицательного давления в лечении хирургических инфекций мягких тканей // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова. — 2016. — Т.8. — №1. —С.103-107. [Singaevskij AB, Kozhevnikov VB. Klinicheskaya ocenka effektivnosti metoda lokal'nogo otricatel'nogo davle-niya v lechenii hirurgicheskih infekcij myagkih tkanej. Vestnik Severo-Zapadnogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta im.I.I.Mechniko-va. 2016; 8(1):103-107. (In Russ).]

- Вергун А.Р. Красный М.Р., Чуловский Я.Б., Вергун О.М. и др. Пролежни мягких тканей у больных сахарным диабетом 2-го типа: клинические стратегии, показатели инсулинорезистентности и аспекты комплексного лечения // Международный эндокринологический журнал. — 2016. — №5(77). — С.72-77 [Vergun AR, Krasnyj MR, Chulovskij YAB, Vergun OM, et al. Prolezhni myagkih tkanej u bol'nyh saharnym diabetom 2-go tipa: klinicheskie strategii, pokazateli insulinorezistentnosti i aspekty kompleksnogo lecheniya. Mezhdunarodnyj endokrinologicheskij zhurnal. 2016; 5(77): 72-77. (In Russ).]

- Савченко Ю.П., Федосов С.Р. Методы определения размеров раневой поверхности // Вестник хирургии. — 2007. — Т.166. — №1. — С.102-105. [Savchenko YuP, Fedosov SR. Metody оpredeleniya razmerov ranevoy poverkhnosti. Vestnikkhirurgii. 2007; 166 (1):102-105. (In Russ).]