Объекты геологического и геоморфологического наследия Урала и Приуралья в системе особо охраняемых природных территорий

Автор: Чибилв Александр Александрович, Петрищев Вадим Павлович, Павлейчик Владимир Михайлович, Кадебская Ольга Ивановна, Теленков Олег Сергеевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Особо охраняемые природные территории

Статья в выпуске: 3-2 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Приведены сведения о структуре и разнообразии геологических памятников природы в Уральском регионе. Дана информация о разработке геоинформационной базы данных по объектам геологического наследия. На примере Оренбургской области оценены особенности антропогенной трансформации объектов.

Южный урал, геологическое наследие, особо охраняемые природные территории

Короткий адрес: https://sciup.org/148201888

IDR: 148201888 | УДК: 502.62

Текст научной статьи Объекты геологического и геоморфологического наследия Урала и Приуралья в системе особо охраняемых природных территорий

Урал, будучи крупнейшим мегашвом Евразии, несет в себе следы крупных геологических катаклизмов, запечатленных в виде уникальных природных объектов. Разнотипность данных объектов и особенности их соответствия, или, напротив, несоответствие, границам структурнофациальных зон, определяют ядро геологического разнообразия. Урал являлся и является важнейшим полигоном разработки и апробирования концепций о формировании недр Земли.

Цель работы: обобщение сведений о наиболее значимых для геологической науки объектах Урала и разработка рекомендаций по их сохранения в условиях особого внимания к ним со стороны недропользователей.

На территорию Уральского региона приходится 2,2 тыс. особо охраняемых природных территорий (ООПТ) (17% от их числа в РФ), занимающих 23,5 млн. га, или 12% от площади ООПТ РФ [1]. В субъектах Урала (11 регионов России и Казахстана, расположенных на Урале) создано 17 государственных заповедников, 6 национальных и 10 природных парков, 359 заказников, 1785 государственных памятников природы. Непосредственно в пределах Урала как физико-географической страны функционируют 11 заповедников. В структуре ООПТ преобладают ботанические, ландшафтные и геологические.

Геологические памятники природы являются особой составляющей системы ООПТ, в которой должна быть сосредоточена и сохранена информация о геологическом наследии регионов [2]. Особенности структуры Уральской горной страны, состоящей из меридиональных структур и областей, определяют геолого-геоморфологи-ческое разнообразие региона, частично отраженного в геологических памятниках природы (рис. 1). Но, помимо природных различий, состав геологических памятников Урала отражает отличия в подходах к выделению локальных ООПТ. В основе выделения геологических достопримечательностей лежит их классификация, которая должна базироваться на генетическом принципе с учетом условий и времени формирования минералов, горных пород, различных геологических тел, месторождений полезных ископаемых, тектонических деформаций, скоплений ископаемой фауны, подземных вод, форм рельефа и т.д. [4, 5]. В идеале геологические памятники природы должны представлять всю геологию региона. На Урале представлены все основные геологические структуры складчатого Урала, на поверхность выведены горные породы всех систем палеозоя, мезозоя, кайнозоя, а также накопления верхнего протерозоя, в том числе ри-фея и венда. Встречаются почти все известные науке горные породы и минералы осадочного, магматического и метаморфического происхождения.

Отдельную категорию наследия Урала образуют карстовые объекты. Здесь известно более 3200 пещер, самые протяженные из них – Дивья (10100 м), Сумган (9860 м), Киндерлинская им. 30-летия Победы (9113 м), Кизеловская (Вишерская, 7600 м), Кунгурская Ледяная (5700 м), Ординская (4900 м). Статус охраняемых природных территорий имеют лишь 5%. В конце 2004 г. Всемирный союз охраны природы и исполнительный комитет по карсту и охране пещер включил Кунгурскую Ледяную пещеру в список карстовых объектов, рекомендуемых для включения в список Мирового

Наследия ЮНЕСКО. Кроме Кунгурской пещеры, несомненно, в этот список необходимо включить и длиннейшую в мире подводную пещеру в сульфатных породах – Ординскую, а также Капову пещеру (Шульган-Таш), как памятник палеолитической культуры на Южном Урале [3].

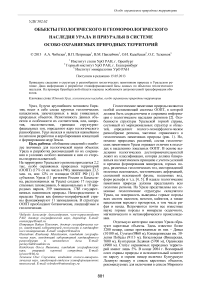

Рис. 1 . Структура геологических памятников природы:

А – количественный состав по субъектам РФ; Б – количественное соотношение по положению – Уральская горная страна (внешние секторы) и за ее пределами (внутренние секторы); В – основные типы в административных субъектах; Г – основные типы в пределах Уральской горной страны

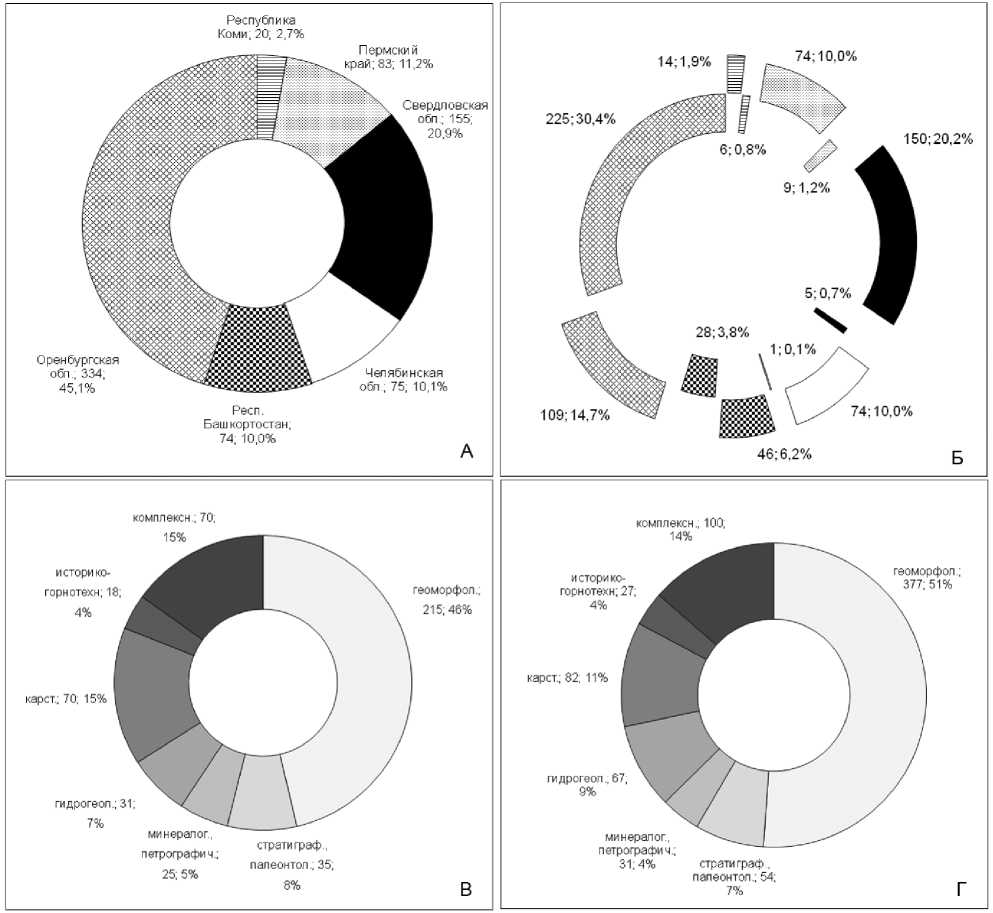

Важным инструментом хранения, систематизации и анализа разнородных данных об объектах геологического наследия являются ГИС-технологии [6]. Разработана электронная база данных по геологическому и геоморфологическому наследию Урала, которая включает сведения о 494 объектах в 6 субъектах РФ – Республике Башкортостан, Республике Коми, Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях, обработанная с помощью ГИС MapInfo 9.5. База данных частично отражена графически на рис. 2 и включает три блока сведений:

-

1) базовую информацию о территории Урала или векторизованную основу, выполненную с

помощью цифрования топографических планшетов М 1:1000000;

-

2) информационную базу данных по геологическим и геоморфологическим памятникам природы Урала, состоящую из общей карты памятников природы и реляционной таблицы, содержащей семантические сведения;

-

3) набор тематических карт, отражающих результаты оверлейных и других операций по сопоставлению пространственной ординации объектов геологического наследия со структурноформационным зонированием Урала.

Предварительный анализ размещения геологических памятников природы в пределах структурно-формационных зон показал следующее:

типы геологических памятников природы

■ стратиграфический

♦ минералогический

★ тектонический

^ геоморфологический

О гидрогеологический

▼ карстовый

И историко-горнотехнический

+ другие - космогенический, геотермальный структурно-формационные зоны платформенные мегаструктуры

Рис. 2 . Геологические памятники Урала и структурно-формационное районирование

-

- в пределах положительных геоструктур складчатого Урала отмечается несколько более высокая плотность уникальных природных объектов (0,84 объекта/1000 км2), по сравнению с отрицательными (0,65 объектов/1000 км2);

-

- отмечается различное распределение геологических памятников по типам в пределах положительных и отрицательных геоструктур; для мегасинклинориев характерна высокая доля геоморфологических объектов (44%) и стратиграфических разрезов (26%); для мегаантиклинориев отмечается более равномерное распределение геологических

памятников по типам - геоморфологических -30%, карстовых - 21%, стратиграфических - 10%;

-

- наиболее значительная плотность уникальных объектов (1,4 объекта/1000 км2) определена для отрицательных мегаструктур ВосточноЕвропейской платформы и явное преобладание их на памятниками природы мегасводов и поднятий.

На примере одного из регионов Урала -Оренбургской области - проведен анализ степени антропогенной трансформации геологических объектов. Было выявлено, что из 215 геологических памятников природы! 14 (7%) находятся в кризисном состоянии (высокая степень антропогенной трансформации), а 35 (17%) – в критическом (средняя степень). Наиболее высокая степень деградации объектов геологического наследия отмечается в пригородных районах (Оренбургский), центрах нефтегазовой отрасли (Первомайский, Бузулукский, Асекеевский, Пономаревский), горно-рудной промышленности (Гайский, Ясненский), а также высокой концентрации сельскохозяйственного производства (Октябрьский, Шарлыкский, Сак-марский). Таким образом, в пределах около половины территории Оренбургской области геологические памятники не выполняют возложенной на них функции сохранения геологической информации, подвергаясь разрушающему техногенному воздействию.

Другим рассмотренным показателем является отношение площади геологических памятников к общей площади административных районов области. В этом отношении можно выделить три региональных субцентра концентрации объектов геологического наследия:

-

1) Заволжский (Бузулуский, Грачевский, Матвеевский, Абдулинский районы), для которого ключевое значение имеют разнообразные обнажения красноцветных отложений;

-

2) Уральский (Кувандыкский, Саракташский, Сакмарский районы), в составе которого имеются разнообразные объекты как эндогенного, так и экзогенного (Предуралье) происхождения;

-

3) Зауральный (Кваркенский и Домбаровский районы), выделяющийся по сочетанию выходов интрузивных тел, известняковых толщ и пестроцветных отложений пенеплена.

При реализации проекта информация о 510 памятников природы Оренбургской области была размещена на сайте , поддержи- ваемого Институтом минералогии УрО РАН. Информация размещена в форме паспортов с указанием наименования памятника, его административно-территориального положения, площади, краткой характеристики, координат X, Y.

Материалы подготовлены по проекту Программы интеграционных фундаментальных исследований №12-И-5-2018 «Геологическое и геоморфологическое наследие Урала и Приуралья: проблемы сохранения в условиях недропользования».

Список литературы Объекты геологического и геоморфологического наследия Урала и Приуралья в системе особо охраняемых природных территорий

- Чибилёв, А.А. Особо охраняемые природные территории Урала: современное состояние и перспективы развития/А.А. Чибилёв, В.М. Павлейчик, А.А. Чибилёв-мл.//Изв. Самарского НЦ РАН, 2011, Т.13, № 1(6). С. 1537-1540

- Чибилев, А.А. Геологическое и геоморфологическое наследие Урала и Приуралья/А.А. Чибилев, В.П. Петрищев, В.М. Павлейчик//Всерос. науч. конф. с межд. уч. «Дни наук о Земле на Урале». -Екатеринбург: Ин-т геол. и геохим. УрО РАН, 2012. С. 114-118.

- Кадебская, О.И. Карстовые экосистемы Урала: география, типология и проблемы их охраны/О.И. Кадебская, А.А. Чибилев//Проблемы региональной экологии. -М., 2012. № 1. С. 132-138.

- Геологические памятники природы Оренбургской области / А.А. Чибилёв, Г.Д. Мусихин, В.П. Петрищев, В.М. Павлейчик, Ж.Т. Сивохип -Оренбург: Оренб. кн. изд-во, 2000. 400 с.

- Чибилёв, А.А. Геологические памятники природы в Оренбургской области: опыт выявления, паспортизации и составления кадастра/А.А. Чибилёв, Г.Д. Мусихин, В.П. Петрищев//Горный журнал. 1999. № 5-6. С. 115-117.

- Петрищев, В.П. Разработка и внедрение геоинформационного кадастра охраняемых природных территорий (на примере Оренбургской области)/В.П. Петрищев, И.Г. Яковлев//Поволж. экол. журн. 2008. № 4. С. 389-392.