Объекты горного дела афанасьевской культуры Восточного Казахстана

Автор: Мерц Илья Викторович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема выделения памятников горного дела афанасьевской культуры на территории Восточного Казахстана. Базу исследования составили результаты анализа серии каменных топоров-молотов, а также археологических находок из горных выработок региона, полученных в 30-е гг. XX в. В результате ревизии археологических коллекций двух памятников среди артефактов позднего бронзового века удалось выявить ранние материалы, сопоставимые с афанасьевскими древностями. Благодаря источниковедческой работе и привлечению архивных данных появилась возможность уточнить происхождение двух сверленых топоров-молотов, один из которых непосредственно связан с горно-рудным производством. Подробно рассмотрена культурная принадлежность ранних артефактов. Результаты исследования позволили сделать вывод о многократном использовании рудных месторождений, в связи с чем встал вопрос о необходимости проведения масштабной ревизии всех известных древних горно-рудных объектов с целью выявления археологических памятников горного дела. Данные обстоятельства открывают новое направление в изучении не только афанасьевских памятников в рамках одного региона, но и всей этой культуры в целом.

Восточный казахстан, афанасьевская культура, горное дело, металлургия, сверленые топоры-молоты

Короткий адрес: https://sciup.org/147219149

IDR: 147219149 | УДК: 902

Текст научной статьи Объекты горного дела афанасьевской культуры Восточного Казахстана

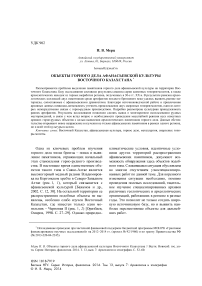

Одна из ключевых проблем изучения горного дела эпохи бронзы – поиск и выявление памятников, отражающих начальный этап становления горно-рудного производства. В настоящее время единственным объектом такого типа в Саяно-Алтае является высокогорный медный рудник Владимировка на Коргонском хребте в Северо-Западном Алтае (рис. 1, 1), который связывается с афанасьевской культурой [Баженов и др., 2002. С. 12, 30]. На остальной территории ее распространения подобные объекты не выявлены, особенно слабо изучен Восточный Казахстан, где известен только один могильник – Черновая II (рис. 1, 2) [Оразбаев, Омаров, 1998. С. 27–29]. Однако природно- климатические условия, идентичные условиям других территорий распространения афанасьевских памятников, допускают возможность обнаружения здесь объектов подобного типа. Сложившаяся ситуация обусловлена во многом отсутствием узкоспециализированных работ по данной теме. Для коренного изменения ситуации необходимо, помимо проведения полевых исследований, тщательное изучение специализированных архивов различных геологических и археологических организаций, работавших в регионе в разные годы. Это позволит не только создать широкую источниковую базу, но и выявить наиболее перспективные объекты для дальнейших работ.

∗ Исследование проведено при частичной финансовой поддержке бюджетной программы МОН РК «Грантовое финансирование научных исследований» на 2012–2014 гг. (проект № 92/1960) и по гранту Правительства РФ (№ 2013-220-04-2245).

Мерц И. В. Объекты горного дела афанасьевской культуры Восточного Казахстана // Вестн. Новосиб. гос. унта. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 7: Археология и этнография. С. 52–60.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 7: Археология и этнография

Рис. 1 . Карта расположения археологических памятников: 1 – Владимировка; 2 – Черновая II; 3 – Карагоин; 4 – Карчига; 5 – Уланка; 6 – Семипалатинские Дюны

В связи с этим было проведено изучение хранящихся в Государственном Эрмитаже материалов, полученных Калба-Нарымским отрядом Казахстанской экспедиции ГАИМК под руководством С. С. Черникова в 1935 и 1937 гг. при обследовании древних горных выработок Восточного Казахстана (коллекция № 1659) [Черников, 1949. С. 9]. В результате осмотра коллекций удалось выявить ранние артефакты на двух памятниках горного дела – Карагоин и Каршига (рис. 1, 3 , 4 ), которые, к сожалению, в силу их невыразительности и ограниченности знаний о древнейших этапах бронзового века, С. С. Черников в то время вычленить не смог.

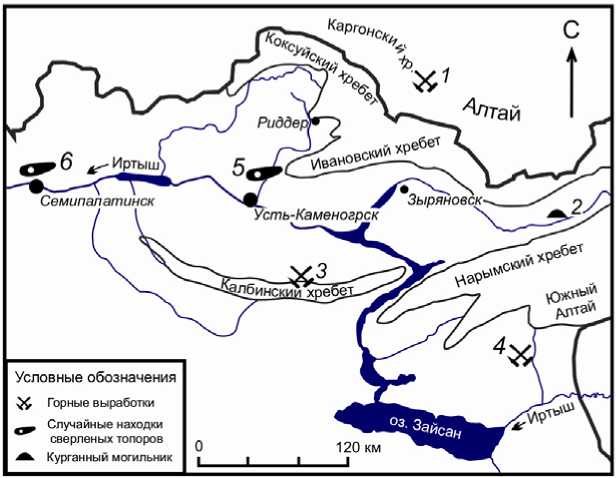

Выработки на олово Карагоин (Кара-койын), упоминаемые В. К. Котульским в 1916 г., эксплуатировались в 30–40-е гг. ХХ в. и сейчас законсервированы 1. Памятник, обозначенный под № 1652 на археологической карте Казахстана [Археологическая..., 1960. С. 118], расположен в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, в Центральной части Калбинского хребта, в 2–3 км к востоку от с. Таргын, на северном склоне сланцевой горы, у подножия которой течет ключ Кара-гоин (рис. 1, 3). Выработки распространя- ются по всему склону от вершины до подножия. Всего найдено 32 объекта двух типов: открытые разрезы с дудками и целиками, и штольни, заданные на склоне горы. В 1935 г. были частично расчищены четыре выработки: № 11, 17, 24, 28 (рис. 2). «Открытые разрезы начинаются от штолен и тянутся под гору на 50 м. Почти все нерасчищены. В открытых местах видны верхушки целиков, что позволяет предполагать их значительную глубину. Никаких остатков деятельности человека вокруг выработок обнаружено не было» [Черников, 1949. С. 19, 20].

Ранние материалы происходят из выработки № 17а, но, к сожалению, из публикации С. С. Черникова не понятно, какой из объектов носит этот номер. Выработка № 17 «...состоит из комплекса трех штолен и двух открытых, связывающих их разрезов... До забоя расчищены только штольни № 1 и 2, но и там большая часть дна завалена. Все штольни заданы под склон горы и расположены в шахматном порядке» [Там же. С. 19. Рис. 8].

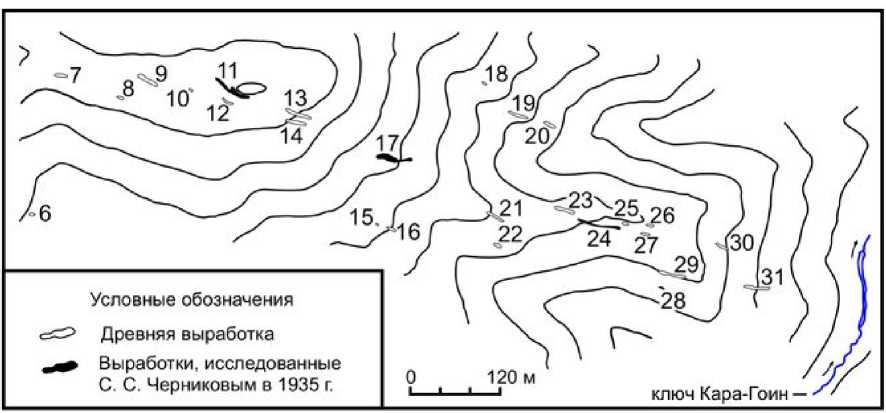

В выработке 17а были обнаружены точильный камень с отверстием (ГЭ № 1659/33), керамическое пряслице (ГЭ № 1659/34) и венчик горшка (ГЭ № 1659/31 Кл I – 204) [Там же. С. 20]. Диаметр венчика составляет 18 см, высота 3,7 см. Профиль имеет выпуклую форму, толщина у среза – 0,5 см, в середине – 1,1, а у основания – 0,85 см. Поверхность украшена

Рис. 2 . План древних выработок Карагоин (по: НА ИИМК РАН. Ф. 35. Д. 28. Оп. 2-Д. Л. 17); приводится по первоисточнику, где линии горизонталей не доходят до краев рисунка, на них отсутствуют цифровые отметки и берг-штрихи, нет указателя на север

орнаментом в виде косой сетки, нанесенной гребенчатым штампом способом «накалывания». Длина рабочего края орнаментира составляла 4 см, зубцы плохо различимы, но их не менее 14, форма зубцов прямоугольная, длиной до 1,5 мм. В тесте наблюдается примесь слюды и дробленого кварца. Тесто рыхлое, пористое, в нем фиксируются неплотные вкрапления белого цвета. Обратная сторона венчика покрыта обмазкой. Черепок в изломе трехцветный, с внешней стороны черный, залощенный, с внутренней – серокоричневый, в изломе – рыжий (рис. 3, 1 ).

Рис. 3 . Керамика из памятников Карагоин и Кар-чига: 1 – Карагоин; 2 – Карчига

Выработки на медь Карчига (Каршига) открыты в 1913 г. Г. Г. Келлем по следам «чудских» старательных работ. Разведка месторождения проводилась советскими геологами в 1940–1942 и 1950–1957 гг. [Геология СССР, 1974. С. 288], позднее оно было законсервировано. В настоящее время фирмой «Orsu Metals Corporation» (Великобритания) планируется разработка этого месторождения 2 . Памятник на археологической карте Казахстана обозначен под № 2607 [Археологическая..., 1960. С. 182] и расположен в Кур-чумском районе Восточно-Казахстанской области, на восточных склонах хребта Бесбугу, идущих с севера на юг, в 1,5 км от р. Каль-джир, на ее правом берегу (см. рис. 1, 4 ).

Древние выработки Карчига «…имеют вид круглых ям диаметром от 10 до 50 м и глубиной от 2 до 5 м. В отвалах небольшие обломки сланца и, реже, кварца с малахитовыми прожилками. На южном конце выработанной зоны (протяженностью около 100 м) – выработки в виде горизонтальной осыпи сланца и кварца. Открытые работы велись на площади около 2000 кв. м на небольшую глубину. На склоне холма – заваленная небольшая выработка типа чердоякских месторождений, открытая разработка серии жил, выходящих на склон. В некоторых местах встречаются следы огня. Выработки имеют большую, по сравнению с выработками на олово, глубину, и менее четкие очертания...» [Черников, 1949. С. 38–39].

В 1937 г. на памятнике производился только сбор подъемного материала, в результате на отвалах выработок были найдены каменные орудия, обломки глиняных сосудов и бронзовый нож. В коллекции, среди керамики позднего бронзового века, своим обликом особо выделялся обломок придонной части маленького сосудика (ГЭ № 1659/115 Кл I – 204), вероятно, курильницы. Толщина стенок поддона составляет 1,7, а чаши – 1,4 см. На его внешней стороне был нанесен ряд вертикальных наколов, выполненных гребенчатым штампом, с нажимом на одну из сторон орнаментира. Длина рабочего края инструмента составляла не менее 1,2 см, зубцы плохо различимы. Тесто плотное, пористое (рис. 3, 2 ).

По-видимому, с афанасьевским горнорудным производством нужно связывать случайные находки каменных сверленых топоров. В настоящее время в Верхнем Прииртышье известно два таких предмета. Наибольший интерес, исходя из условий обнаружения, представляет топор, найденный «…на глубине одной сажени в золотоносном отвале выработки на р. Уланка, в 35 верстах от г. Усть-Каменогорска…» (см. рис. 1, 5 ); изделие в 1909 г. было передано И. М. Петржкевичем через А. М. Суворцева в Семипалатинский областной музей [Отчет..., 1911. С. 21]. В настоящее время оно хранится там под инв. № 329. В книге «Древние сокровища Казахского Алтая» этот предмет обозначен как каменный молот из Курчум-ского района, что не соответствует действительности [Самашев и др., 2008. С. 36]. Орудие представляет собой шлифованный топор-молот размером 18,5 × 9 см, с расположенным ближе к обуху просверленным отверстием для рукоятки диаметром 2,7 см 3.

Второй предмет найден летом 1903 г. О. П. Педашенко, совершавшим сборы древностей в окрестностях Семипалатинска (за ипподромом, около заимки Соловьева – район так называемых семипалатинских дюн) (см. рис. 1, 6 ). В этом же году он был передан вместе с другими вещами в музей Семипалатинского Подотдела Западно-Сибирского отдела РГО [Летопись..., 1912. С. 52], а в

1951 г. – в Усть-Каменогорский областной музей, где хранится под № ВКОМ Kпо. 19 п. 8507. В каталоге «Unbekanntes Kasachstan Archäologie im Herzen Asiens» это орудие обозначено как находка с р. Уланка, что тоже не соответствует действительности [Erste…, 2013. S. 179]. Оно представляет собой шлифованный топор-молот длиной 17,8 см, поперечный профиль прямоугольный, с округленными краями размером 8,2 × 4,9 см, с просверленным посередине отверстием для рукояти диаметром 2,5–2,8 см. Лезвие повреждено, на обухе имеются следы использования, на остальной поверхности фиксируются заполированные следы пикетажа.

На основании полученных материалов – металлических ножей карасукского типа и керамики, горные выработки Карагоин и Каршига были отнесены С. С. Черниковым к эпохе поздней бронзы [1949. С. 67, 68]. Выделенная нами на этих памятниках ранняя керамика отличается от позднебронзовых саргаринско-алексеевских и бегазы-дандыбаевских материалов региона. И хотя орнаментальный мотив в виде косой сетки здесь широко распространен, в этих культурных образованиях он использовался на посуде при украшении валиков или разделительных поясков, а также как заполнение различных геометрических фигур. Следы оттисков, в свою очередь, имеют, как правило, очень четкие отпечатки, и в целом для этой керамики характерны иные формовочные массы и способы обработки поверхности [Ермалаева, Тепловодская, 2013. С. 287– 306, 317].

Обломок сосуда из Карагоина принадлежит горшку с выделенной, достаточно высокой шейкой, украшенной орнаментом в виде сетки (см. рис. 3, 1 ). Такая керамика характерна для афанасьевского поселения Подсинюшка в Рудном Алтае [Грушин, Степанова, 2010. С. 50. Рис. 4.] и встречается на афанасьевских памятниках Горного Алтая: в могильниках Ело-1 – ограда № 4, Урускин Лог-1 – курган 3 [Степанова, 2010. С. 178. Рис. 3. 2 ; Погожева, 2006. C. 30. Рис. 13, 1 ], на поселении Итколь III [Поляков, 2010. С. 156. Рис. 10, 1 ], в Синьцзяне в могильнике Сыдуйтуцю [Молодин, Алкин, 2012. С. 153. Рис. 1, 3 ]. Необходимо также отметить, что косая сетка распространена не только в декоре афанасьевских, но имеется и на окуневских сосудах и стелах [Есин, 2010. С. 58. Рис. 5].

Остальные предметы из выработки 17а – обломок точильного камня и керамическое пряслице, имеют прямые аналогии в материалах поселения Кара-Тенеш в Горном Алтае [Погожева и др., 2006. С. 21. Рис. 22, 2 , 6 ]. Нужно отметить, что подобные изделия были широко распространены в эпоху бронзы и раннего железа и поэтому не могут быть четкими культурно-хронологическими маркерами. Но факт обнаружения их совместно с афанасьевским фрагментом позволяет предположить единокультурность данных находок.

Обломок курильницы из Каршиги представляет собой изделие с глубоким поддоном, поверхность которого украшена рядами вертикальных линий (см. рис. 3, 2 ). Полностью идентичных сосудов в афанасьевской культуре не известно, однако слабо орнаментированные курильницы с толстым поддоном имеются в погребениях могильника Бойты-гем-2 (курган 1), относимых к куротинскому типу, и в могильнике Кэмурцы – комплекс № 24 [Степанова, 2012. С. 176. Рис. 3, 9 ; Мо-лодин, Алкин, 2012. С. 151. Рис. 1, 2 ]. Более далекие аналогии наблюдаются в афанасьевских комплексах Енисея [Вадецкая, 1986. С. 51–52. Рис. 4, 16].

Аналогии с каменными топорами из Семипалатинских Дюн и с р. Уланка широко известны на территории распространения афанасьевской культуры в Горном Алтае, но, как правило, они представляют собой случайные находки. Единственный каменный топор, обнаруженный в археологическом контексте, происходит из насыпи кургана 1 могильника Пещеркин Лог [Деревянко и др., 1987. С. 45. Рис. 21]. На руднике Владимировка подобное изделие было обнаружено в одной из скальных расщелин вблизи древних выработок на медь, относимых к афанасьевской культуре [Баженов и др., 2002. С. 42]. Необходимо подчеркнуть, что изделие с р. Уланка морфологически близко к топору из Владимировки. На основании этого возможно допустить именно афанасьевскую атрибуцию подобных орудий.

Таким образом, критическое изучение коллекций, полученных экспедициями С. С. Черникова в 1935 и 1937 гг. в Восточном Казахстане, позволило выявить два новых памятника афанасьевской культуры, связанных с горным делом. По-видимому, эти выработки эксплуатировались как минимум дважды – в афанасьевское и карасукское время.

Работа с архивными материалами и первоисточниками позволила восстановить утерянную информацию о местонахождении двух случайных находок каменных топоров и выйти на еще один памятник этого типа. В дальнейшем, возможно, удастся локализовать древние выработки на золото в районе Уланки. В связи с этими обстоятельствами необходимо провести ревизию известных памятников горного дела региона на предмет наличия ранних материалов, поскольку поздние объекты могут находиться на месте более древних.

Остаются не определенными особенности горного дела «афанасьевцев». И хотя в выработке № 17 месторождения Карагоин не было находок других периодов, не ясны условия залегания рассматриваемых артефактов, как и культурная принадлежность всего объекта. Возможно, афанасьевские материалы происходят из траншеи и были переотложены при сооружении штолен, однако использование и траншей, и штолен при добыче руды «афанасьевцами» также нельзя отрицать. Оба этих способа были хорошо известны уже в раннеандроновское время [Stöllner еt al., 2013. S. 368–369]. Вероятно, выбор способа добычи был обусловлен условиями залегания полезных ископаемых. Уточнить контекст этих находок, как и находок с выработок Карчига, возможно, удастся при изучении дневника и полевых чертежей экспедиции, хранящихся в Научном архиве ИИМК РАН 4.

Нахождение афанасьевской керамики на оловянном руднике Карагоин ставит вопрос об использовании «афанасьевцами» месторождений олова и существовании бронзовых сплавов на основе олова в афанасьевской культуре. Данное обстоятельство не укладывается в представление об афанасьевской металлургии, для которой характерны изделия только из меди, золота и железа [Грушин и др., 2006. С. 24], и поэтому требует специального изучения.

Решение всех этих вопросов возможно только при проведении целенаправленных полевых работ. С. С. Черниковым были выявлены и обследованы лишь горные выработки. Многолетний опыт археологических исследований показывает, что, как правило, рядом с объектами подобного типа нахо- дится ряд памятников, образующих единый комплекс – производственные площадки, поселения и могильники древних металлургов. Выявление именно таких объектов необходимо для полноценного изучения древнего горно-рудного производства, поэтому проведение повторных полевых работ на выработках Карагоин и Каршига имеет большую перспективу.

Список литературы Объекты горного дела афанасьевской культуры Восточного Казахстана

- Археологическая карта Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1960. 385 с.

- Баженов А. И., Бородаев В. Б., Малолетко А. М. Владимировка на Алтае - древнейший медный рудник Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 2002. 120 с.

- Вадецкая Э. Б. Сибирские курильницы // КСИА. 1986. Вып. 185. С. 50-59.

- Геология СССР. М.: Недра, 1974. Т. 41: Восточный Казахстан. Полезные ископаемые. 396 с.

- Грушин С. П., Степанова Н. Ф. Особенности технологии изготовления керамики с афанасьевского поселения Подсинюшка // Афанасьевский сборник. Барнаул: Азбука, 2010. С. 46-53.

- Грушин С. П., Тюрина Е. А., Хаврин С. В. Древнейший металл Южной Сибири // Алтай в системе металлургических провинций энеолита и бронзового века. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. С. 18-32.

- Деревянко А. П., Молодин В. И., Маркин С. В. Археологические исследования на Алтае в 1986 г. (предварительные итоги советско-японской экспедиции). Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, Ин-т истории филологии и философии, 1987. 76 с.

- Ермалаева А. С., Тепловодская Т. М. Керамика из бегазинских погребений Измайловского могильника // Бегазы-Дандыбаевская культура Степной Евразии. Алматы: Хикари, 2013. С. 283-320.

- Есин Ю. Н. Проблемы выделения изображений афанасьевской культуры в наскальном искусстве Минусинской котловины // Афанасьевский сборник. Барнаул: Азбука, 2010. С. 53-73.

- Летопись Семипалатинского Подотдела Западно-Сибирского отдела Русского Географического общества. 1902-1910 гг. // Зап. Семипалат. Подотд. Зап.-Сиб. Отд. Имп. Рус. Геогр. Общ. 1912. Вып. 6. С. 1-95.

- Молодин В. И., Алкин С. В. Памятники афанасьевского времени на Северо-Западе Китая (Синьцзян) // Афанасьевский сбор-ник 2. Барнаул: Азбука, 2012. С. 149-154.

- Оразбаев А. М., Омаров Г. К. Некоторые итоги археологических исследований Восточного Казахстана // Проблемы изучения и сохранения исторического наследия. Алматы: Изд-во КазГУ, 1998. С. 9-70.

- Отчет о деятельности Семипалатинского Подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества за 1909 г. // Зап. Семипалат. Подотд. Зап.-Сиб. Отд. Имп. Рус. Геогр. Общ. 1911. Вып. 5. С. 1-32.

- Погожева А. П. Могильник афанасьевской культуры Уруский Лог-1 (Каракол-1) // Погребальные и поселенческие комплексы эпохи бронзы Горного Алтая. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. С. 23-43.

- Погожева А. П., Рыкун М. П., Степанова Н. Ф., Тур С. С. Эпоха энеолита и бронзы Горного Алтая. Барнаул: Азбука, 2006. Ч. 1. 234 с.

- Поляков А. В. Памятники афанасьевской культуры на северном берегу озера Итколь (Республика Хакасия) // Афанасьевский сборник. Барнаул: Азбука, 2010. С. 144-158.

- Самашев З., Ермолаева А., Кущ Г. Древние сокровища Казахского Алтая. Алматы: Нер, 2008. 200 с.

- Степанова Н. Ф. Афанасьевская культура Горного Алтая и Енисея: погребальный обряд и керамика (сходство и различие) // Афанасьевский сборник. Барнаул: Азбука, 2010. С. 177-187.

- Степанова Н. Ф. Афанасьевская культура Горного Алтая и погребения куротинского типа // Афанасьевский сборник 2. Барнаул: Азбука, 2012. С. 173-182.

- Черников С. С. Древняя металлургия и горное дело Западного Алтая. Алма-Ата: ИздвоАНКазССР, 1949. 112 с.

- Erste Pferdezüchter und Metallurgen // Unbekanntes Kasachstan Archäologie im Herzen Asiens. Bochum: DBM Publ., 2013. S. 18-29.

- Stöllner T., Samašev Z., Berdenov S., Cierny J., Doll M., Garner J., Gontscharov A., Gorelik A., Hauptmann A., Herd R., Kušč G. A., Merz V., Riese T., Sikorski B., Zickgraf B. Zinn und Kupfer aus dem Osten Kasachstans. Ergebnisse eines deutsch-kasachischen Projektes 2003-2008 // Unbekanntes Kasakchstan. Archäologie im Herzen Asiens. B. I. Bochum: DBM, 2013. S. 357-382.