Обеспечение безопасности и эффективного развития России. Часть 2: обеспечение экологической (геологической) безопасности

Автор: Ройзенман Феликс Моисеевич, Белов Сергей Викторович

Статья в выпуске: 2 (15), 2015 года.

Бесплатный доступ

Резкое увеличение числа природных катастроф в мире (в 10 раз за последние 60 лет) связано не с техногенной деятельностью людей, как это принято в Международных протоколах (Киотском и Монреальском), а на 90-95% - с ускорением и увеличением масштабов геологической активности земных недр. Ускорение геологической активности приводит к тому, что природные катастрофы происходят всё чаще (промежутки времени между ними последовательно уменьшаются в 1.3 раза). Увеличение масштабов вулканической деятельности последовательно увеличивается (за последние 600 млн. лет - в 10 раз). Для достоверного прогноза места и времени предлагается создать мировую службу комплексного мониторинга геоактивных зон с использованием современных методов прогноза природных катастроф. Для спасения всех людей в опасных геологических зонах и для существенного уменьшения ущерба от природных катастроф разработан комплекс эффективных мероприятий.

Природные катастрофы, ускорение геологической активности, увеличение масштабов, прогноз катастроф, мониторинг, эффективные мероприятия

Короткий адрес: https://sciup.org/14123163

IDR: 14123163 | УДК: 504.7

Текст научной статьи Обеспечение безопасности и эффективного развития России. Часть 2: обеспечение экологической (геологической) безопасности

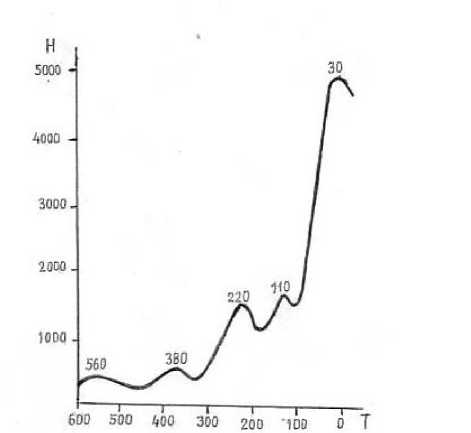

Рис. 1. График количества природных катастроф за период 1900-2002 гг. по данным ООН

Количество природных катастроф за последние 60 лет увеличилось в 10 раз (рис. 1), число пострадавших от них составило 2 миллиарда человек - треть человечества. В 2004 году в Юго-Восточной Азии от цунами за один день погибли около 300 тысяч человек, а на Гаити в 2010 году от землетрясения - 316 тысяч человек! Как было отмечено на прошедшем в январе 2007 года Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, из 23-х угроз, стоящих перед планетой, 15 угроз сильно усугубились. По мнению Форума, некоторые из этих угроз способны нанести ущерб мировой экономике в триллион долларов. Вместе с тем, эксперты ВЭФ уверены, что мировое сообщество не способно адекватно реагировать на меняющуюся глобальную обстановку, и потому эксперты призывают правительства стран срочно ввести должность министра по предотвращению глобальных угроз. Согласно принятым международным протоколам (Киотскому и Монреальскому), главным виновником увеличения числа и мощности природных катастроф является техногенная деятельность человечества, приводящая к «парниковому эффекту», «озоновым дырам» и другим негативным явлениям. Однако, как установлено авторами, главной причиной (на 90-95%) увеличения числа и масштабов природных катастроф является не техногенная деятельность людей, а ускорение и увеличение масштабов геологической активности земных недр. Эти выводы сделаны на основе установленного закона ускорения геологической активности земных недр.

Ускорение развития

В статье 1975 года Ф.М. Ройзенманом на основании работ ряда ведущих геологов СССР впервые было установлено, что за последние 3.5 миллиарда лет глобальные геологические циклы (а их было зафиксировано 9) постепенно и закономерно становились короче. И если первый цикл длился 900 миллионов лет, то последний (девятый) – 95 миллионов лет. При этом каждый последующий цикл оказался, в среднем, в 1.3 раза короче предыдущего. Таким образом, обнаружилось ускорение геологического развития Земли с «коэффициентом ускорения» 1.3 [7]. К таким же результатам привел и анализ вулканической деятельности за последние 600 миллионов лет.

Рис. 2. График масштабов вулканизма в фанерозое (по Белову С.В. [1]). Т – возраст (млн. лет), Н – масштабы вулканизма (площадь развития вулканогенных пород, тыс. кв. км)

Как видно на рис. 2, по данным С.В. Белова [1], вспышки вулканизма на Земле становятся все чаще и «коэффициент ускорения» также равен 1.3. Но, кроме этого, как видно на рис. 2, наряду с ускорением отмечается также значительное увеличение масштабов вулканизма . Так, в современную геологическую эпоху масштабы вулканизма в 10 раз выше, чем 600 миллионов лет назад. Дополнительно к этому отметим, что по данным А. Гроздилова, глобальные циклы осадконакопления также имели ускорение с коэффициентом 1.3.

Итак, геологическая деятельность развивается с ускорением 1.3. Для сравнения отметим, что Ф.М. Ройзенманом были также установлены «коэффициенты ускорения развития»: в галактическом развития – 1.08, в органическом - 2.3, в антропогенном – 3.0 и в общественном развитии – 3.3 [7, 10] .

Таким образом, установлены следующие важнейшие закономерности развития: 1) всё в мире развивается с ускорением, и чем выше форма организации материи, тем выше «коэффициент ускорения развития» (от галактической формы к общественной этот коэффициент увеличивается в 3 раза); 2) масштабы геологической деятельности во времени увеличиваются.

Причины природных катастроф

Согласно данным Бельгийского центра эпидемиологии стихийных бедствий, в период с 1979 по 1999 год ежегодно регистрировалось 300 бедствий, а с 2000 по 2010 год – 400. То есть, количество природных катастроф увеличилось в 1.3 раза, что совпадает с «коэффициентом ускорения» геологической активности Земли. По данным Ю.С. Ходакова, в объемах выбросов газов (водорода, метана, углекислого газа, радона и других) доля геологических газов составляет 92-98% Таким образом, именно геологическая деятельность является главным «поставщиком» газов в атмосферу.

Если мы сопоставим закономерности развития природных катастроф (рис. 1) и геологической (вулканической) активности (рис.2), то увидим их четкую корреляцию: геологическая активность и количество природных катастроф растут пропорционально друг другу и в геометрической прогрессии. Следовательно, главной причиной ускорения и усиления природных катастроф является геологическая деятельность.

Геопатогенные (геоактивные) зоны

Теперь рассмотрим пространственные закономерности природных катастроф .

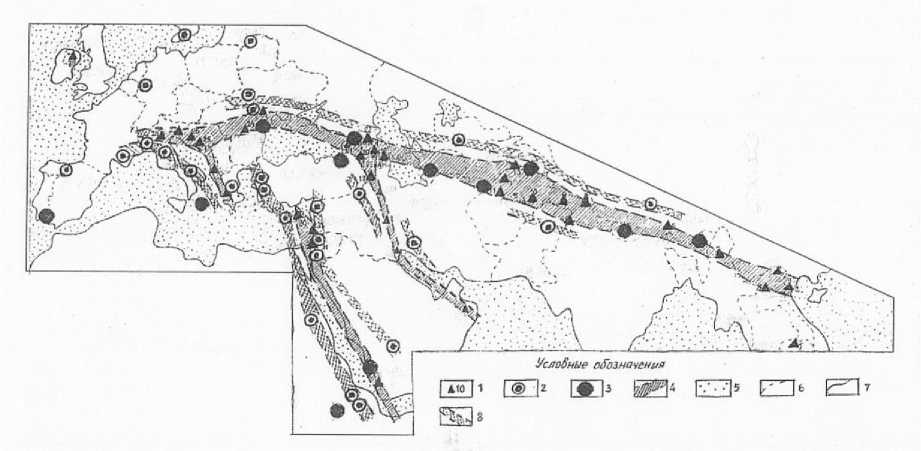

Рис. 3. Геопатогенные зоны Евразии: 1 – районы вооруженных конфликтов; 2 – очаги «пассионарных толчков» по Гумилеву Л.Н. [4]; 3 – очаги землетрясений (по Гангнусу А.А. [2]); 4 – геопатогенные зоны;

5 – моря, океаны, крупные озера; 6 – границы между государствами; 7 – береговая линия; 8 – зоны повышенной пассионарности и зарождения цивилизаций

На рис. 3 проанализированы некоторые крупнейшие тектонические (разломные) зоны Евразии. Это – известный субширотный Альпийско-Гималайский тектонический шов длиной 9500 км и шириной 250 км, а также – 3 субмеридианальных рифтовых (разломных) зоны: Адриатическая, Красноморская и Персидского залива; их длина 1500-3000 км при ширине 60-100 км. К этим зонам приурочена значительная часть землетрясений. По данным М.И. Кучера и А.И. Фридмана [5], за некоторое время до землетрясений в указанных тектонических зонах происходит интенсивный выброс глубинных газов: водорода, гелия, метана, радона и других. При этом меняется даже изотопный состав компонентов газов, что также свидетельствует о поступлении их с больших глубин – из мантии. Кроме того, во время такой вспышки активности тектонической зоны над ней резко меняются: сила тяжести, электромагнитные поля, радиация и другие физические и химические параметры. И человек попадает в другие, чуждые ему условия жизни. Из-за такого резкого изменения условий жизни во время вспышки геологической активности у всей группы людей, оказавшейся над такой опасной зоной, возникают два тяжелых последствия.

1. Раковые и сердечно-сосудистые болезни

У жителей в геопатогенных зонах возникают всевозможные болезни: в первую очередь – раковые и сердечно-сосудистые. Впервые важная роль геологических разломов в возникновении заболеваний была установлена в Германии, где в 20-30-х годах прошлого столетия были обнаружены так называемые « раковые дома », где люди заболевали раком и умирали. После работы Густава фон Поля « О геологических лучах как патогенном факторе » такие зоны стали называть «геопатогенными».

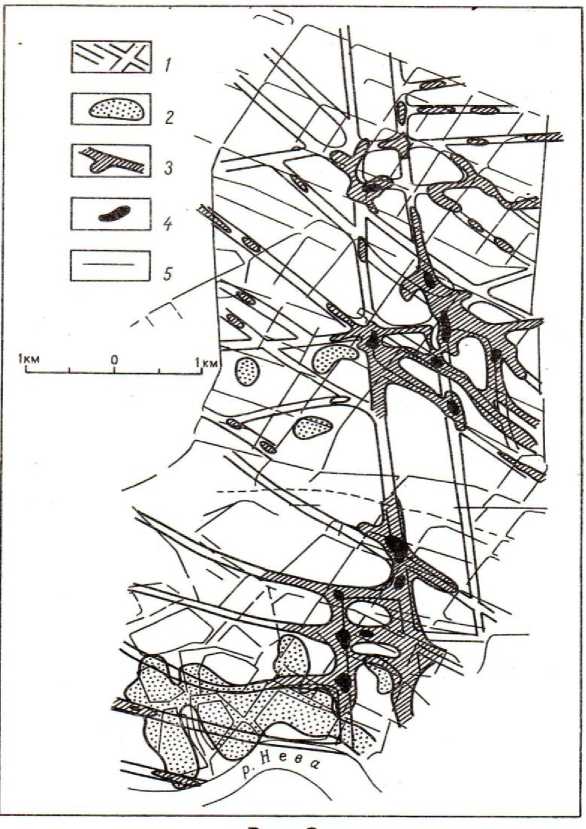

Первая (и пока единственная в мире) карта «геопатогенных зон» в пределах крупного города составлена под руководством В.А. Рудника в г. Санкт-Петербурге в 1993 году [3]. На этой карте видно (рис. 4), что заболеваемость раком и другими болезнями над «геопатогенными зонами» от 3-х до 7-ми раз выше, чем за их пределами. При этом, как видно на рис. 4, какой-либо связи очагов заболеваний с участками промышленного загрязнения вблизи предприятий – не обнаруживается.

Итак, во время вспышки геологической активности, над «геопатогенными зонами» отмечается резкое увеличение физических болезней людей, оказавшихся в этих зонах .

Рис. 4. Схема взаимосвязи заболеваемости населения Калининского района г. Санкт-Петербурга с «геопатогенными зонами» и промышленными загрязнениями [3]: 1 – геопатогенные зоны, 2 – участки промышленного загрязнения вблизи предприятий, 3 – участки, где заболеваемость раком в 4 раза превышает средний уровень, 4 – участки, где заболеваемость раком в 7 раз превышает средний уровень, 5 – улицы и проспекты

2. «Психические эпидемии»

Когда Ф.М. Ройзенманом было проанализировано размещение мест вооруженных конфликтов в Евразии за последние 60 лет, то выяснилось, что эти вооруженные конфликты приурочены тоже к «геопатогенным зонам» [10], что можно видеть на рис. 3. С чем это связано? Очевидно, что кроме воздействия на физическое состояние человеческого организма, вспышка геологической активности в «геопатогенных зонах» оказывает также мощное негативное воздействие и на психику людей. В результате стресса, в который люди попадают из-за резко изменившихся условий жизни, возникает явление, которое названо «психической эпидемией» [10]. Как показали результаты исследований Л.Н. Белан и C.И. Галяутдиновой, влияние «геопатогенных зон» на протекание эмоциональных процессов у школьников г. Уфы выражается в повышении в 8 раз агрессивности школьников, по сравнению с обычными условиями. И аналогично этому, нередко вся группа людей, оказавшаяся в «геопатогенной зоне» во время вспышки ее активности, поражается «психической эпидемией» и теряет в результате стресса те привычки совместной жизни, которые сформировались в обществе столетиями. И там, где раньше люди спокойно договаривались по спорным вопросам, во время «психической эпидемии» главными аргументами в споре становятся сила и агрессия. Именно такое состояние людей известный этнограф и историк, автор учения о пассионарности Л.Н. Гумилев называл пассионарным «перегревом». По этому поводу он писал: «Пассионарный «перегрев» неизбежно приводит к жестоким кровопролитиям как внутри этноса, так и на границах этносов» [4]. Именно такую картину мы видим в Евразии. Как видно на рис. 3, здесь около 40-ка очагов вооруженных конфликтов (то есть большинство за последние 60 лет) приурочены к указанным выше четырем крупнейшим «геопатогенным зонам». Самая крупная из них – Альпийско-Гималайский тектонический шов протягивается от Пиренейского полуострова через Альпы, Карпаты, Кавказ, Курдистан, Ирак, Иран, Афганистан, Таджикистан, индийские штаты Джамму и Кашмир, Кампучию, Тибет, до Вьетнама. Но это как раз и есть места наиболее ожесточенных вооруженных конфликтов последних десятилетий в Евразии: гражданских войн и приграничных вооруженных столкновений. Такие же вспышки людской агрессии и вооруженных конфликтов отмечаются и в трех других «геопатогенных зонах» Евразии. Достаточно отметить продолжающееся уже более 60-ти лет в районе Красноморской рифтовой зоны арабо-израильское противостояние, периодически переходящее в вооруженные конфликты. За последние 20 лет от вооруженных конфликтов в мире пострадали 40 млн. человек.

Итак, важные негативные для людей последствия природных катастроф заключаются в физических и психических эпидемиях, пространственно приуроченных к геопатогенным зонам.

Общие закономерности природных катастроф

Подводя итог, мы можем сделать заключение: основными закономерностями природных катастроф являются: 1) во времени – сокращение в 1.3 раза периодов между последовательными вспышками геологической активности; 2) в пространстве – приуроченность катастрофических вспышек к геопатогенным зонам; 3) общая закономерность – усиление масштабов геологических вспышек.

Геологическая активность и климат Земли

В последние десятилетия человеческое общество особое внимание уделяет неблагоприятным изменениям климата и, особенно, таким явлениям, как « парниковый эффект » и « озоновые дыры ». При этом главным виновником указанных явлений признается человеческое общество. Это послужило причиной принятия Киотского и Монреальского протоколов. В частности, были приняты ограничения по выбросу техногенных газов: углекислого газа и фреонов.

«Парниковый эффект». Сейчас в научных кругах, в средствах массовой информации и в государственных учреждениях принято считать главным виновником глобального потепления - человеческое общество, которое путем выбросов газов (в первую очередь – углекислого газа) создает в верхних слоях атмосферы «парниковый эффект». Считается, что именно этот экран из слоя углекислого газа задерживает тепловые потоки, которые поднимаются с поверхности Земли. Отсюда – глобальное потепление. Авторов этого утверждения не смущает даже такой очевидный факт, что углекислый газ в два раза тяжелее воздуха. И выбросы этого газа из автомобильных двигателей или из других источников никак не могут подняться вверх. Этот углекислый газ растекается по поверхности земли и усваивается растениями, которые в результате переработки углекислого газа выделяют кислород. Так что техногенные выбросы углекислого газа никак не могут создать в верхних слоях атмосферы «парниковый эффект».

В действительности же, как убедительно доказано работами Н.А. Ясаманова и О.Г. Сорохтина [11], важнейшую роль в «парниковом эффекте» играют не выбросы техногенного углекислого газа, а легкий газ метан . Именно потоки метана (в основном из геологических разломов), поднимаясь на высоты в десятки километров, приводят там к образованию углекислого газа (в результате окисления метана под воздействием солнечного излучения). Именно спускающийся с больших высот к Земле слой углекислого газа является главной причиной «парникового эффекта». Но возник этот парниковый газ в результате окисления метана геологического происхождения, а не из-за техногенной деятельности людей.

«Озоновые дыры». Еще одно общепринятое суждение утверждает, что выбросы техногенных газов - фреонов (из фреоновых холодильников) приводят к «озоновым дырам», из-за которых вредное для организмов ультрафиолетовое излучение Солнца достигает поверхности Земли. Авторов этого утверждения не смущает тот факт, что самая крупная

«озоновая дыра» обнаружена в районе Антарктиды, где люди (и, соответственно – фреоновые холодильники) отсутствуют.

Как показал В.Л. Сывороткин, «озоновые дыры» возникают из-за выбросов из геологических разломов (рифтов) на большие высоты водорода и метана. Из этих рифтов также в атмосферу поступает также 10 миллионов тонн природных фреонов, что в 1000 раз больше, чем объемы выбросов техногенных фреонов. Особенно мощная газовая «продувка» существует над Антарктидой, где над сближенными рифтовыми зонами потоки глубинных газов суммируются. Поэтому именно над Антарктидой (где человеческая деятельность отсутствует) отмечается наиболее крупная «озоновая дыра».

Таким образом, главной причиной появления «парникового эффекта», «озоновых дыр» и других климатических процессов, негативно влияющих на климат Земли, является все усиливающаяся геологическая активность, выражающаяся в усилении газовых потоков из недр Земли.

Причины газового «дыхания» Земли

Согласно теории изначально гидридной Земли В.Н. Ларина [6], важнейшим процессом развития Земли является подъем водородных потоков из глубин Земли к ее поверхности . Главными каналами для водородной дегазации являются глобальные рифтовые зоны. Основная часть рифтовых зон расположена на дне океанов и морей. Хотя и на континентах есть такие зоны. Самая крупная рифтовая зона на материке – ВосточноАфриканский рифт, к которому приурочено возникновение человеческого рода. Также рифтовой зоной является Байкальская впадина. Кроме водорода из рифтовых зон на поверхность Земли вырываются также метан и другие легкие газы.

Водородные струи в центральной части России. Как установлено В.Н. Лариным и В.Л. Сывороткиным в результате водородной съемки в центральной части России, потоки водорода фиксируются и за пределами рифтовых зон. Так, этими исследователями установлено, что тот мощный взрыв, в результате которого пострадала половина домов в г. Сасово Рязанской области в 1991 году, был воздушным взрывом из-за реакции водородной струи с кислородом воздуха. Водородные аномалии были обнаружены также в Липецкой, Воронежской, Тамбовской и других областях Центральной России, где, по данным В.Л. Ларина, водородная дегазация в последние 15 лет усиливается.

Исследование (мониторинг) геоактивных зон

В связи с установленным ускорением и усилением геологической активности Земли необходимо срочно создать специальную службу постоянного наблюдения (мониторинга) за геологическими процессами в геоактивных зонах, как глобальных, так и региональных и местных . Для этого, прежде всего, необходимо разработать полный комплекс методов исследования геопатогенных процессов: исследования газовых потоков, гравитации, радиации и других. При этом можно использовать опыт картирования геопатогенных зон в г. Санкт-Петербурге, а также - методику газовой съемки, разработанную А.И. Фридманом [5] и методику водородной съемки В.Н. Ларина и В.Л. Сывороткина. Однако далеко не все объективные признаки негативного дыхания Земли мы пока знаем. Так что здесь предстоит еще большая исследовательская работа.

Возможен ли точный прогноз будущего? Естественно, возникает вопрос: а возможен ли точный прогноз? Для выяснения пространственного положения геопатогенных зон уже имеются некоторые методы исследования. Но для определения точного времени очередной вспышки еще нет разработанных методик. Это еще предстоит сделать. При этом можно будет использовать закономерности ускоренного развития, установленные Ройзенманом Ф.М. [7, 8, 9, 10]. В качестве примера использования этой закономерности можно привести сделанный ранее прогноз по общественной форме развития. Как уже было отмечено, в общественном развитии был установлен «коэффициент ускорения» 3.3. С использованием этого коэффициента при составлении упомянутой уже статьи Ф.М. Ройзенмана 1975 года [7] было рассчитано время существования социалистической (административной) общественно-экономической формации. По этому расчету прогнозировалось окончание административной формации с 1992 по 2002 год. После достаточно точного подтверждения этого прогноза, по той же формуле в 2002 году был сделан новый расчет, который показал, что в 2015-25 годах в мире произойдет очередная смена общественно-экономических формаций [8, 9]. Начавшийся в 2008 году финансовый кризис, таким образом, является началом фундаментального кризиса смены общественных формаций.

Эти примеры показывают, что использование «коэффициента ускорения развития» может помочь при решении задач количественного прогнозирования времени события.

Как спасать человечество от геологических катастроф?

Природным катастрофам , связанным с геологической активностью, предшествует увеличение напряжений в земных недрах. Во время усиления этих напряжений резко увеличиваются газовые потоки, меняются многие физические и химические параметры. Эти явления, как отмечалось выше, приводят людей к стрессу и, в связи с ним – к психическим эпидемиям. После того, как величина напряжений превысит прочность горных пород в недрах, происходит переход от напряжений к механическому перемещению, то есть – к землетрясению. Постоянное исследование (мониторинг) напряженного состояния в геоактивных зонах позволит зафиксировать время, когда начинается увеличение напряжений в недрах (некоторые методы измерения напряжений в недрах уже разработаны). Это даст возможность, предварительно выселив жителей данного района, заранее спровоцировать микроземлетрясение . Один из способов провоцирования микроземлетрясения был случайно обнаружен нефтяниками. Так, при закачивании воды в нефтяные скважины нередко происходили землетрясения. В Челябинске в 2010 году произошли землетрясения, вызванные взрывами снарядов на военном полигоне.

При организованных микроземлетрясениях все люди будут спасены, масштабы разрушений будут в тысячи раз меньше. Но для этого необходимо достаточно точно на основе мониторинга прогнозировать место и время очередной геопатогенной вспышки. Для этого необходимо разработать полный комплекс исследований для фиксации предвестников катастрофы. При этом может быть использован разработанный Кучером М.И и А.И. Фридманом способ определения места и времени землетрясения по усилению потоков глубинных газов [5]. Также необходимо понять, за счет каких сигналов чувствуют приближение катастрофы животные и птицы. Так, известно, что перед катастрофическим цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 году все животные и птицы покинули опасную зону, а слоны, прикованные за ноги, оборвали цепи и ушли в горы.

Геология и развитие цивилизаций

Отметим также влияние геологических процессов на развитие цивилизаций. Когда на карту геопатогенных зон Евразии (рис. 3) Ф.М. Ройзенманом [10] были вынесены очаги пассионарности из известной книги Л.Н. Гумилева [4], то оказалось, что эти очаги пассионарности (или центры цивилизаций) также приурочены к указанным геологическим зонам, но находятся не внутри них (где воздействие на человека только негативное), а на определенном расстоянии от границ этих геологических зон, как это видно на рис.3.

Расстояние от границы крупнейшей геоактивной зоны Евразии (Альпийско-Гималайской) до очагов «пассионарности» составляет, в среднем, 200 км. Для трех других геоактивных зон Евразии это расстояние составляет 60-100 км. Классическим примером такого очага пассионарности является территория государства Израиль, откуда вышли 3 мировых религии: иудаизм, христианство и мусульманство. Эти данные полностью подтверждают мнение Л.Н. Гумилева [4] о том, что пасссионарный «перегрев» приводит к кровопролитию внутри этноса и на границах этносов. Вместе с тем, как отмечал Л.Н. Гумилёв: «При полной инертности и вялости населения, когда уровень пассионарности приближается к нулю, теряется сопротивляемость окружению, этническому и природному, что всегда -кратчайший путь к гибели ». В соответствии с приведенными выше данными можно сделать вывод, что между максимумом пассионарности и ее минимумом существует оптимальный уровень пассионарности (на определенном расстоянии от границы геоактивной зоны). Именно это и определяет импульс к развитию цивилизаций. Но объясняется причина этого импульса геологическими факторами, а не географическими особенностями (как считал Л.Н. Гумилев).

Геоактивные зоны и водородная энергетика

Исследование геоактивных зон имеет также и хозяйственно-экономический аспект. В связи со скорым исчерпанием углеводородных источников энергии (так, по данным бывшего министра геологии СССР, вице-президента РАЕН Е.А. Козловского, нефть и газ в России закончатся через 15-20 лет), будет осуществляться переход на другие источники энергии. Представляется, что одним из наиболее перспективных источников будет водород. Уже сейчас крупнейшие энергетические фирмы ведут исследования по практическому использованию водорода, в частности – в автомобильных двигателях. При этом оказалось, что водородные двигатели имеют огромные преимущества перед обычными, где используются углеводородное топливо. В частности, «коэффициент полезного действия» в водородных двигателях составляет 75%! Однако производство водорода (в частности - из воды) пока экономически не выгодно. Но, как указано выше, в недрах нашей планеты заключены практически неисчерпаемые запасы водорода. По определенным каналам водород выходит наружу, к поверхности Земли со скоростью примерно 250 000 тонн в год. Основными источниками водорода являются газирующие геоактивные зоны. Самые большие масштабы и концентрации водорода фиксируются в рифтовых зонах, особенно – на дне океанов и морей. Пока что технически там добывать водород еще невозможно. Но, во- первых, рифтовые зоны существуют и на материках, где, по данным В.Н. Ларина, месторождения водорода в отдельных местах могут находиться на доступных глубинах – 3-5 км. А, во-вторых, технический прогресс безусловно позволит в обозримом будущем добраться и до кладовых водорода в океанических рифтах.

Так что исследование газового режима геологических зон при их мониторинге может помочь и в решении практических задач мировой энергетики .

Заключение

Подводя итоги рассмотрению проблемы геологической безопасности, можно отметить следующее.

-

1) Ускорение и усиление геологической деятельности, приводящее к увеличению числа и разрушительности природных катастроф, является главной опасностью человеческого сообщества (число пострадавших людей уже превысило 2 млрд. человек).

-

2) Количество жертв и разрушений в грядущих катастрофах будет зависеть от умения человеческого сообщества наладить мониторинг опасных геологических зон, а также — от разработки принципов и методов прогноза места и времени очередной разрушительной вспышки геологической активности. Решение части из этих задач указано в публикациях авторов настоящего сообщения.

-

3) Точный прогноз создаст возможности для своевременного воздействия на недра в опасных зонах с целью сохранения жизни всего населения и существенного уменьшения масштабов разрушений.

-

4) На основе мониторинга геологических зон и при специальных исследованиях могут быть открыты месторождения водорода, который может стать новым, более эффективным и долгосрочным источником энергии для человеческого общества.

Список литературы Обеспечение безопасности и эффективного развития России. Часть 2: обеспечение экологической (геологической) безопасности

- Белов С.В. О периодичности современного и древнего вулканизма // Эволюция: №1, 2003.

- Гангнус А.А. Тайна земных катастроф. - М.: Мысль, 1985.

- Геопатогенные зоны: миф или реальность? / Под ред. Рудника В.А. - СПб., 1993.

- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - М.: Танаис ДИДИК, 1994.

- Кучер М.И., Фридман А.И. и др. Использование вариаций изотопного состава углерода природных газов в качестве предвестника землетрясений // Тр. VII Всесоюз. совещ. по стабильным изотопам в геохимии. - М.: Изд. АН СССР, 1978.