Обеспечение безопасности и эффективного развития России. Часть 3: обеспечение минерально-сырьевой безопасности и инновационного развития

Автор: Ройзенман Феликс Моисеевич

Статья в выпуске: 2 (15), 2015 года.

Бесплатный доступ

Главной задачей современной геологии является точный глубинный прогноз промышленных месторождений. Поскольку для глубинной, шахтной добычи полезных ископаемых рентабельны только достаточно крупные и богатые месторождения, разработана система высокоточного прогноза месторождений. Она позволяет на основании исследований на поверхности (геологических, геофизических, геохимических и других) и до поисково-разведочного бурения, определять все промышленные параметры залегающих на глубине рудных объектов: их размеры и запасы, содержания и качество полезных ископаемых, с определением глубины залегания месторождения. Это дает основание для расчета рентабельности разработки месторождения и решения вопроса о целесообразности его разведки. Применение новой системы прогноза в 10 раз повышает эффективность геологической отрасли и уже привело к открытию 70-ти месторождений 18-ти полезных ископаемых, с их стоимостью 17 млрд. долларов. В том числе, открыты 4 крупных месторождения мирового уровня.

Полезные ископаемые, месторождения, система глубинного прогноза, промышленные параметры, высокая точность, достоверность, эффективность, открытие 70-ти месторождений

Короткий адрес: https://sciup.org/14123164

IDR: 14123164 | УДК: 550.8

Текст научной статьи Обеспечение безопасности и эффективного развития России. Часть 3: обеспечение минерально-сырьевой безопасности и инновационного развития

вып. 2 (15), 2015, ст. 25

Уже 40 лет назад в мировой и отечественной геологической отрасли стали происходить серьезные негативные изменения. В связи с резким увеличением численности населения и уровня цивилизации, развития промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры, всё увеличивающимися темпами растет потребление минерально-сырьевых ресурсов — за последние 20 лет — в 2-3 раза. Но количество вновь открытых и разведанных запасов по большинству полезных ископаемых за это же время постоянно сокращается. Особенно резко это отставание разведанных запасов от уровня добычи отмечается в России, где в последние 20 лет разведанные запасы составляют только 40% от уровня добычи, и за это время не открыто ни одного крупного и богатого месторождения. Таким образом, происходит постоянное истощение разведанных запасов большинства полезных ископаемых, снижение их качественных и экономических характеристик. По данным бывшего министра геологии СССР, вице-президента РАЕН Е.А. Козловского: «До 2025 года произойдёт почти полное исчерпание разведанных запасов нефти, газа и свинца, почти трёх четвертей запасов молибдена, никеля, меди, олова. Запасы алмазов и золота могут оказаться полностью исчерпанными уже к 2015 году, а серебра и цинка — к 2020 году».

Объективно это связано с тем, что в связи с уже достаточно детальной геологической исследованностью поверхности Земли, фонд легко открываемых на поверхности месторождений уже в значительной степени исчерпан. Это значит, что все основные запасы полезных ископаемых могут быть теперь найдены в основном на глубине. А это принципиально более трудная задача. Если на поверхности можно сравнительно дешевым карьерным способом добывать и сравнительно мелкие и бедные месторождения, то для дорогой шахтной глубинной разработки нужны только достаточно крупные и богатые месторождения. Следовательно, на данном этапе нужно уметь достаточно точно прогнозировать на глубине все промышленные параметры месторождений: их размеры и запасы, содержание полезного ископаемого и его качество. И вот в связи с этой принципиально новой обстановкой оказалось, что геологическая наука и практика и 40 лет назад и сейчас совершенно не готовы к решению этих кардинальных задач. Достоверность современного геологического глубинного прогноза составляет для большинства полезных ископаемых всего 5-10%. То есть, ошибка прогноза достигает огромных 90-95%! Это приводит к колоссальным затратам времени и средств на обнаружение и разведку промышленных месторождений.

Для решения этой важнейшей задачи — открытия месторождений на глубине, автором была разработана принципиально новая система прогноза месторождений [6, 7, 8, 11]. Эта система позволила, впервые в мировой геологии, на основании комплекса исследований на дневной поверхности, и до поисково-разведочного бурения, точно количественно определять: 1) где на глубине находится месторождение, 2) его размеры, 3) запасы полезных ископаемых в этом месторождении, 4) содержание полезного ископаемого, 5) качество этого полезного ископаемого, 6) достоверность прогноза месторождения.

Комплекс методов исследования для достоверного прогноза

Для достижения высокой достоверности прогноза месторождений был разработан и применен большой комплекс исследований: 1) детальное геологическое картирование исследуемой площади по методике, разработанной Б.М. Роненсоном [13, 14]; как показала практика, только эта методика дает необходимый высокий уровень достоверности прогноза; 2) геофизическая детальная съемка методами магниторазведки, электроразведки, гамма-спектрометрии и другими методами; 3) геохимическая съемка и исследования; 4) термобарогеохимические исследования.

Новая теория флюидного рудообразования как важная основа для прогноза месторождений

Одной из важных причин низкого уровня современной системы прогноза месторождений является то, что эта система прогноза базируется на старой, весьма несовершенной теории рудообразования, разработанной 70 лет назад. Эта существующая теория не даёт возможности ответить на все важнейшие вопросы прикладной геологии: в чем специфика образования богатых и крупнокристаллических руд, и др.

Для решения этих важнейших проблем автором была разработана принципиально новая теория флюидного рудообразования под воздействием «углекислотной волны» [5, 9, 10, 11].

Эта новая дала возможность впервые объяснить все важнейшие проблемы рудообразования.

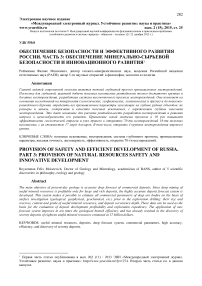

Как видно на рисунке 1, при снижении температуры гидротермальных растворов, образующих богатые руды, происходило закономерное колебание концентрации СО 2 (ССО 2 ) в растворах: явление «углекислотной волны». В связи с тем, что СО 2 в растворе существенно (иногда — до сотен раз) увеличивает растворимость рудных минералов, «углекислотной волна» регулировала, по мере остывания рудообразующего раствора: I — при температурах

550-380о (при низких ССО 2 ) — образование бедных, рассеянных руд, II — при 380-280о (при повышении ССО 2 ) — их растворение и переход обратно в раствор, III — при 280-220о (при снижении ССО 2 ) — кристаллизацию богатых, в том числе — крупнокристаллических руд, IV — при 220-140о (при повторном повышении ССО 2 ) — увеличивается растворимость низкотемпературных рудных минералов (ртути и др.) и происходит их переход в раствор, V — при температуре ниже 140о — образование богатых руд низкотемпературных минералов.

ССО 2 , моль/кг Н 2 О N взрыв., относ. %

Рис. 1. Модель богатого флюидного рудообразования: 1 – график концентрации СО 2 в газово-жидких включениях в минералах богатых руд; 2 – график величины коэффициента Кд в минералах богатых руд

Создание новой теории флюидного рудообразования позволило разработать новые и весьма эффективные методы термобарогеохимического прогноза месторождений. В качестве главных поисково-оценочных критериев разработаны:

1) «поисковый декрептометрический коэффициент»: Кд = С (100-300о): С (100-600о), где

-

2) С (100-300о) — сумма микровзрывов газово-жидких включений в интервале

температур 100-300о, С (100-600о) — то же — при температурах 100-600о;

-

3) « углекислотнометрический коэффициент »: Ку = ССО 2 (100-300о), отображающий концентрацию СО 2 в газово-жидких включениях в температурном интервале 100-300о. Как было установлено Н.П. Ермаковым [2], рудообразующие растворы формировали вокруг рудных тел (в том числе — вверх от них) «ореолы пропаривания», то есть, оставляли в минералах вмещающих горных пород газово-жидкие включения, по которым можно определять температурные и физико-химические параметры рудообразующих растворов. Однако разработанные Н.П. Ермаковым [3], на основе старой теории рудообразования, поисковые критерии (по сумме микровзрывов газово-жидких включений в интервале температур 100-600о) оказались не информативными и не эффективными.

Применение указанных выше, разработанных на основе новой теории рудообразования поисково-оценочных критериев, даёт возможность, путём исследования

«ореолов пропаривания» в вышележащих горных породах, определять на глубине до 60-100 м содержания рудных минералов и, тем самым, выявлять на глубине богатые, рентабельные для разработки, рудные тела. На этой основе имеется возможность разрабатывать количественные прогнозы залегающих на глубине месторождений. Эти поисково-оценочные критерии вошли существенной частью в разработанную автором общую систему высокоточного количественного прогноза месторождений.

Система высокоточного глубинного прогноза месторождений

Прогнозирование промышленных параметров месторождений

Основу для высокоточного прогноза промышленных параметров рудных тел составляют установленные количественные связи между исследуемыми параметрами (геологическими, геофизическими, геохимическими, термобарогеохимическими) и промышленными параметрами: размерами и запасами рудных тел, содержаниями и качеством полезных ископаемых. Эти количественные связи устанавливаются на эталонных, хорошо изученных объектах того же типа полезных ископаемых, что и прогнозируемые. Всего на 89-ти месторождениях и промышленных участках 14-ти металлических, неметаллических и жидких полезных ископаемых было установлено 709 таких количественных связей. По этим данным построены 43 эталонировочных графика, номограмм и таблиц [11].

К сожалению, следует отметить, что в геологической литературе больше нет ни одного примера такого эталонировочных графика, номограммы и таблицы. Это существенно снижает эффективность геологической отрасли.

-

1) Прогнозирование местоположения рудных тел

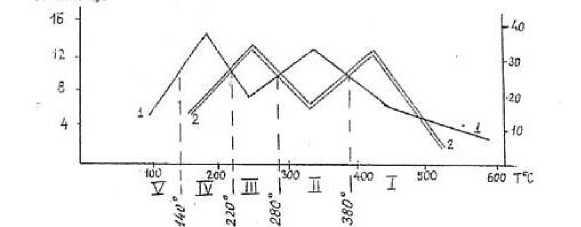

В качестве примера, на рисунке 2 показана карта местоположения промышленных тел крупнокристаллической слюды-флогопита на крупнейшем в 1960-70 годах, в СССР и в мире, флогопитовом месторождении Южном в Алданском районе Якутии. На этой карте видно, что все флогопитоносные тела на шахтном горизонте 1130 м. четко отражаются контурами «декрептометрического поискового коэффициента» Кд. Но в северной части месторождения (рис. 2) была зафиксирована еще одна аномалия коэффициента Кд, с которой не было связано промышленных рудных тел. Прогнозные запасы этого рудного тела были определены в 5000 тонн. По этому нашему прогнозу под данной аномалией скважинами была обнаружена на глубине 60 метров и впоследствии полностью разработана новая

флогопитоносная зона XXV. Фактические запасы флогопита в этой зоне составили 5400 тонн. То есть точность прогноза запасов составила 94%.

100 м

Рис. 2. Карта прогноза флогопитоносной зоны XXV месторождения Южного в Алданском районе Якутии. 1 – 4 – зоны декрептометрического коэффициента Кд со значениями: 1 – (0-7%), 2 – (7-20%), 3 – (20-35%), 4-более 35%. 5-6 – промышленные флогопитоносные зоны: 5 – на горизонте 1130 м., 6 – проекция на горизонт 1130 м с горизонта 1089 м

-

2) Прогнозирование запасов рудных тел

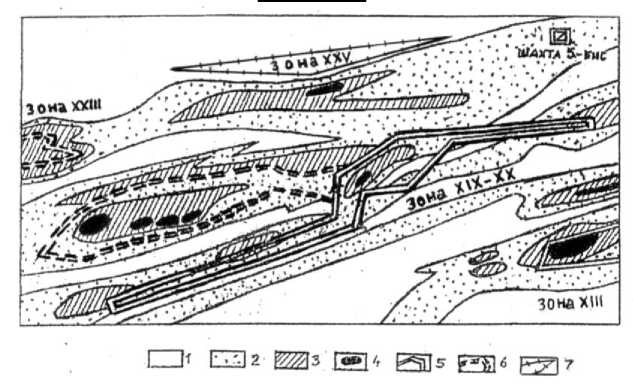

Q (т)

Рис. 3. График прогноза запасов слюды-флогопита по размерам рудоконтролирующей складки в Алданском районе Якутии: 1 – 11 – флогопитоносные зоны разных месторождений

На рисунке 3 приведен график прогнозирования запасов слюды-флогопита на Алдане по размерам геологической складки, к которой приурочена промышленная флогопитоносная зона. На рисунке видно, что мелкие (с амплитудой 20-40 м) и крупные (более 180 м) складки контролируют только мелкие флогопитоносные зоны с запасами флогопита до 5000 тонн. А самые крупные и богатые флогопитоносные зоны с запасами флогопита 20000-40000 тонн (на которые приходилось 80% добычи флогопита) контролируются средними по размерам (80-150 м.) складками. Следует отметить, что показанная выше на рисунке 2

флогопитоносная зона XIX-XX, самая крупная в то время в мире — с запасами флогопита 40 000 тонн, была открыта также с использованием данного эталонировочного графика.

-

3) Прогнозирование содержаний полезных ископаемых

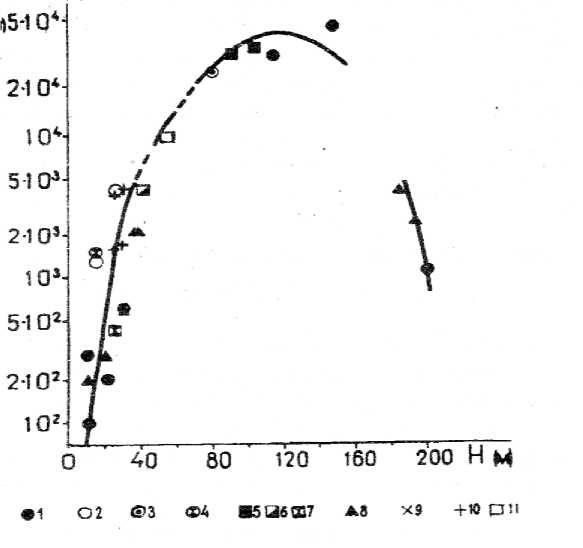

ССО 2 , моль/кг Н 2 О

Смуск., кг/м3

Рис. 4. График прогноза содержаний слюды-мусковита в Иркутской области (по Громову А.В. и Зорину Б.И. [1])

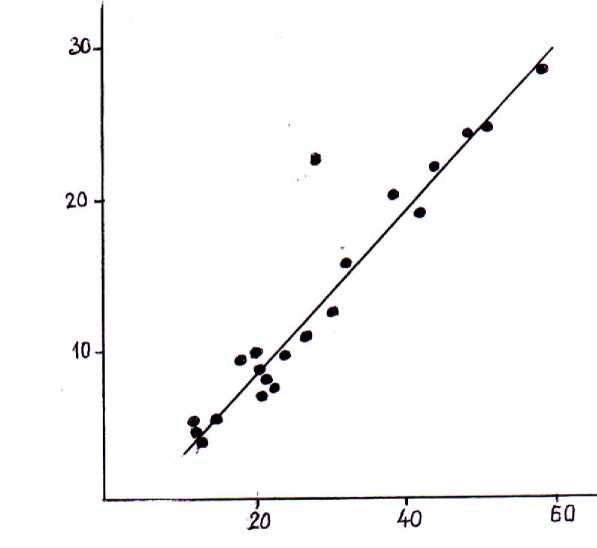

На рисунке 4 показан эталонировочный график прогнозирования содержаний другой важной промышленной слюды — мусковита, в Иркутской области. На этом графике видна четкая корреляция между содержаниями мусковита и ССО 2 в рудообразующих растворах.

В качестве еще одного примера можно указать, что с использованием построенного автором эталонировочного графика соотношений между ССО 2 и содержаниями флогопита, на Алдане было открыто месторождение Чебере с самыми богатыми содержаниями графита в мире — 27% [11].

-

4) Прогнозирование качества полезного ископаемого

Прогнозирование качества особенно важно для неметаллических полезных ископаемых, так как в зависимости от качества цена на них может меняться в 10 раз.

Качество кварцевого сырья

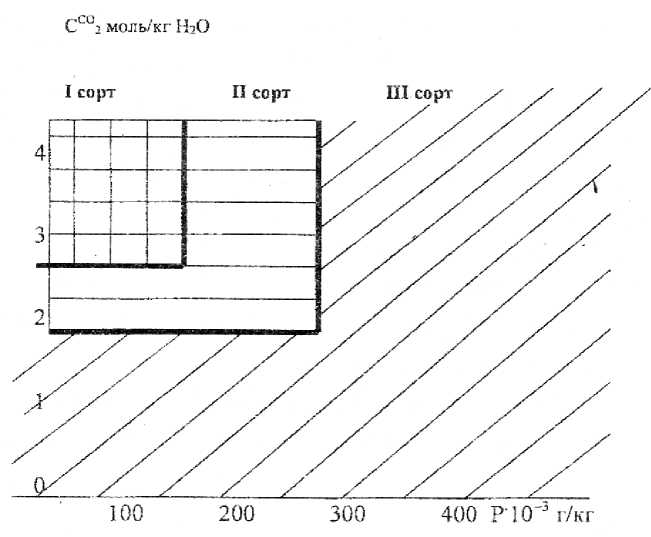

Рис. 5. Диаграмма прогноза сортности кварцевого сырья месторождений СССР и Бразилии: Р – суммарное содержание газов в газово-жидких включениях

На рисунке 5 показана диаграмма прогнозирования качества очень важного в промышленном отношении кварцевого сырья. На рисунке видно четкое соотношение между качеством кварцевого сырья и концентрацией СО 2 в рудообразующих растворах.

Качество графита

В настоящее время графит стал одним из наиболее перспективных полезных ископаемых, в особенности после открытия его особо тонкой структурной формы — графена (Нобелевская премия за 2012 год).

Поскольку качества графита во многом определяются совершенством его кристаллов, для оценки качества графита был разработан специальный «Коэффициент степени кристалличности графита» (Кгф) разных месторождений мира [11]. При этом были установлены следующие величины «степени кристалличности графита»:

-

1) месторождения с наименее качественным (скрытокристаллическим) графитом имеют следующие показатели: Кгф = 0.6 – 1.05;

-

2) месторождения с полосчатыми рудами среднего качества: Кгф = 1.1 – 1.3;

-

3) известное месторождение Цейлонское (считающееся эталоном высокого качества графита): Кгф = 1.5;

-

4) линзовидно-полосчатые руды (месторождение Надеждинское в Якутии): Кгф = 1.7 – 2.1;

-

5) массивные руды (открытое автором месторождение Чебере в Якутии): Кгф = 1.9 – 2.2.

Как видно из этих данных, графит месторождения Чебере, имеющего разведанные запасы графита 1.5 миллиона тонн и самые высокие в мире его содержания — 27%, по качеству намного (в 1.5 раза) превосходит лучшие Цейлонские руды .

Расчет достоверности прогноза месторождений

Для количественного расчета достоверности прогноза месторождений была разработана специальная методика [11]. Для высокоточного прогноза был принят уровень достоверности — более 80%. Эта величина обусловлена тем, что, как было установлено специальными исследованиями, при повышении финансирования геологических работ достоверность прогноза сначала растет пропорционально увеличинию финансирования. Но после уровня достоверности 80% дальнейшее увеличение финансирования дает лишь незначительное увеличение достоверности. В соответствии с этим, в качестве рационального уровня достоверности прогноза выбрана величина — более 80%.

Главным прогнозным критерием является геологический критерий , основанный на данных детального геологического картирования по методике Б.М. Роненсона [13, 14]. Этот геологический критерий обеспечивает 50-70% достоверности прогноза месторождения. Следует отметить, что геологические карты, построенные по принятым у нас в стране методикам, дают значительно более низкий уровень достоверности прогноза — 5-10%. Таким образом, для достоверного прогноза необходимо применение только методики Б.М. Роненсона.

Для достижения установленного уровня достоверности (более 80%) к основному, геологическому критерию добавлялись: для флогопитовых и мусковитовых месторождений — термобарогеохимический критерий ; для графитовых месторождений — геофизический критерий ; для редкометальных месторождений — геохимический критерий [11].

Результаты проверки прогнозов по новой системе

Всего за последние 40 лет было проверено в разных районах СССР и России: на Алдане в Якутии, на Кольском полуострове, в Карелии, на Урале и в других регионах — 76 прогнозов, сделанных по разработанной новой системе прогноза. По этим прогнозам было открыто 70 месторождений 18-ти полезных ископаемых: металлических, неметаллических и жидких. В том числе — литий, рубидий, цезий, тантал, ниобий, бериллий, олово, слюда-флогопит, слюда-мусковит, графит, кварцевое сырье, калиевое и натрово-глиноземистое полевошпатовое сырье, облицовочный камень, высокопрочный щебень, подземные водоисточники,. Общая стоимость минерального сырья в этих открытых месторождениях составила 17 миллиардов долларов. Добыли полезных ископаемых на 3 миллиарда долларов. Среди открытых — 4 месторождения мирового уровня: 1) флогопитоносная зона XIX-XX месторождения Южного на Алдане (крупнейшая в мире, на время открытия); 2) участок Центральный графитового месторождения Чебере, с содержанием самого высококачественного в мире графита 27% — в 4 раза выше, чем на крупнейших в Европе украинских месторождениях; 3) крупнейшее в СССР и одно из крупнейших в мире месторождение калиевого полевошпатового сырья Надеждинское на Алдане, с запасами 11.5 млн. тонн; 4) третье в мире месторождение натрово-глинозёмистого полевошпатового сырья Райвимяки-3 в Ю. Карелии, с запасами 3 млн. тонн [11].

В качестве примера эффективности прогнозов по разработанной системе отметим, что, согласно «ПРОТОКОЛУ заседания НТС комбината «Алданслюда» от 12 сентября 1980 г.»:

« В 1980 г. на открытых партией МГРИ (дог. 81) слюдоносных зонах добыто (за январь — август 1980 г.) по карьеру № 28 — 326 тонн флогопита, по карьеру № 29 — 190 тонн, итого 516 тонн, что составляет 37% от всей добычи рудника Тимптон за это время ». А рудник Тимптон был в то время крупнейшим, в СССР и в мире, по добыче флогопита.

Фактический уровень достоверности по новой системе прогноза

Проверка разработанных по новой системе прогнозов показала, что вместо обычных 5-10%, достоверность прогноза выросла до 89-94 процентов [11]. То есть, достоверность прогноза, выросла более чем в 10 раз (по проверенным прогнозам — в 11-18 раз).

В целом, в современных условиях, когда по многим полезным ископаемым происходит истощение разведанных запасов, именно разработанная новая система высокоточного глубинного прогноза месторождений сможет обеспечить минеральносырьевую безопасность.

Прогнозирование крупнейшего в мире месторождения цезия и еще 7-ми полезных ископаемых в Мурманской области России

К одному из весьма важных редких металлов относится цезий, который используется в фотоэлементах и фотоумножителях, в медицине, в энергетике и космосе, всего — более чем в 20-ти областях применения. В связи с этим, в мире потребность в цезии достигла 90 тонн в год, в то время как объем добычи составляет всего 9 тонн, то есть, в 10 раз меньше потребности. При этом только на одном месторождении Берник-Лейк в Канаде сосредоточено 70% мировых запасов цезия — 90 000 тонн. Запасы самого крупного российского месторождения цезия — Васин-Мыльк на Кольском полуострове составляют всего 1900 тонн.

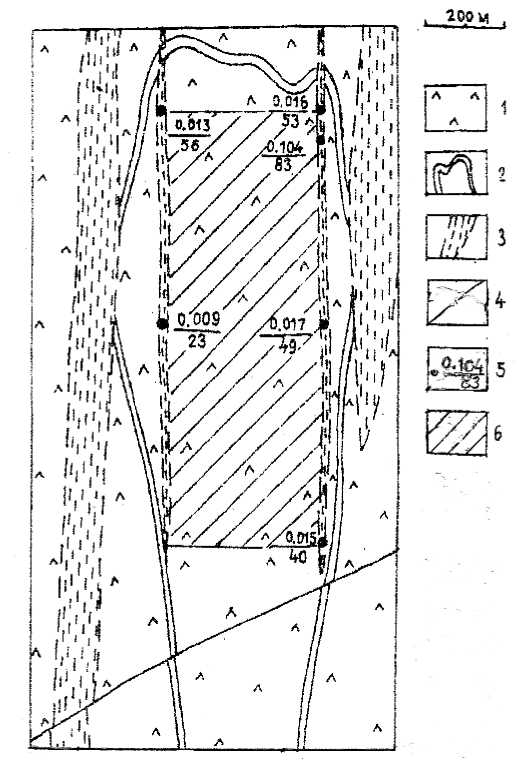

Рис. 6. Схема геологического строения и геохимическая цезиеносная аномалия на участке Прогнозный в Вороньетундровском рудном поле (Кольский полуостров): 1 – роговообманковые амфиболиты, 2 – маркирующая пачка куммингтонитовых амфиболитов, 3 – зоны региональных биотитовых метасоматитов, 4 – зона милонитов, 5 – точки отбора геохимических проб и результаты анализов: в числителе – содержания Cs2O (%), в знаменателе – «коэффициент цезиеносности» Cs : (Cs + Li + Rb), 6 – прогнозная зона глубинных поисков комплексных редкометальных пегматитов на участке Прогнозном

Согласно исследованиям автора, в Вороньетундровском рудном поле на Кольском полуострове прогнозируется месторождение с запасами 100 000 тонн Сs 2 O — 40% мировых запасов цезия (рис. 6). Кроме цезия на этом участке прогнозируются промышленные запасы: Li 2 O — 200 000 т., Rb 2 O — 2000 т., Ta 2 O 5 — 5000 т., BeO — 2400 т., а также — ниобия, кварцевого и полевошпатового сырья [11]. Общая стоимость прогнозных ресурсов полезных ископаемых (в недрах) на участке Прогнозный составляет 3 млрд. долларов. Стоимость чистого цезия (99.95%) из добытого поллуцита может составить 2 триллиона долларов. Согласно прогнозу, добыча полезных ископаемых будет возможна карьерным способом (в отличие от канадского месторождения Берник-Лейк, где добыча производится шахтой на глубине 220 м.).

Как видно на рис. 6, в установленных автором зонах биотитовых региональных метасоматитов, на участке Прогнозный имеются значительные содержания Сs 2 O — 0.0100.104%. Кроме важного значения для поисков и оценки жил редкометальных пегматитов, как было установлено, сами зоны обогащенных биотитовых региональных метасоматитов содержат на этом участке, согласно предварительным расчетам, 3800 тонн цезия — в 2 раза больше, чем на крупнейшем в России месторождении поллуцитоносных пегматитов Васин-Мыльк.

Заключение

Эффективное решение важнейшей проблемы: минерально-сырьевой безопасности в современных условиях, возможно только на основе разработанной принципиально новой системы высокоточного глубинного прогноза месторождений. Применение этой системы прогноза позволяет более чем в 10 раз повысить эффективность геологической службы, и тем самым — более чем в 10 раз увеличить минерально-сырьевую безопасность.

Применение новой системы — высокоточного количественного прогноза месторождений может дать в России огромный экономический эффект и основу для передового инновационного развития.

Список литературы Обеспечение безопасности и эффективного развития России. Часть 3: обеспечение минерально-сырьевой безопасности и инновационного развития

- Громов А.В. и др. Содержание углекислоты в минералах пегматитов и возможности его использования для оценки слюдоносности // Термобарогеохимия и геохимия рудообразующих флюидов. Часть 2. Тезисы VII всесоюзн. совещ. - Львов, 1985.

- Ермаков Н.П. Исследования рудообразующих растворов. - Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1950.

- Ермаков Н.П. Методы исследования газово-жидких включений при поисках и разведке постмагматических месторождений и слепых рудных тел // Сов. геология: №9, 1966.

- Ройзенман Ф.М. Геологические условия образования флогопитовых месторождений Алдана (к проблеме прогноза не выходящих на дневную поверхность флогопитоносных тел) // Дисс. … канд. геол.-минер. наук. - М., 1970.

- Ройзенман Ф.М. и др. К вопросу о роли углекислотно-водных растворов в рудообразовании // Изв. вузов, геол. и разв.: №12, 1975.