Обеспечение формирования управляющих воздействий для управления компьютерным узлом на основе проекционных алгоритмов стохастической аппроксимации

Автор: Ткаченко К.С.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии компьютерных систем и сетей

Статья в выпуске: 2 т.20, 2022 года.

Бесплатный доступ

На практике в критических задачах имеется необходимость в оперативном принятии управленческих решений с применением компьютерных систем. Компьютерные системы обеспечивают гибкое реагирование на разнообразные возможные изменения внешней обстановки, в том числе при условии роста объемов требуемой к обработке информации. Динамические изменения во внешней среде приводят к необходимости оперативных изменений на промышленных предприятиях. Эти внутренние изменения должны вырабатываться согласованно со внешними, причем в большинстве случаев они могут быть значительными и резкими. Активное применение компьютерных систем приводит к возникновению ряда рисков, связанных с кибератаками. Эти риски связаны с бизнес-процессами, которые основаны на использовании автоматизированных компьютерных систем. Значимость проблемы управления компьютерными узлами является в настоящее время очевидной, поскольку реализация на практике запланированных изменений в рамках компьютерной инфраструктуры позволяет выполнять разнообразные, недостижимые ранее, принципиально новые шаги по достижению развития непосредственно самой инфраструктуры. Практическая деятельность по эксплуатации компьютерной инфраструктуры демонстрирует, что непрерывное обеспечение деятельности информационно-коммуникационных комплексов и систем требует, в первую очередь, непрерывного анализа существующей инфраструктуры и ее последующей корректировки. Поэтому в рамках настоящей статьи рассматривается обеспечение формирования управляющих воздействий для управления компьютерным узлом на основе проекционных алгоритмов стохастической аппроксимации. Эксплуатация компьютерных узлов с учетом их управления рекуррентными стохастическими алгоритмами оптимизации позволяет достичь изменения сложившихся взаимосвязей в рамках компьютеризированной инфраструктуры, что влечет за собой развитие организаций, основанных на таких инфраструктурах.

Компьютерные узлы, информационная инфраструктура, стохастическая аппроксимация, управляющие воздействия, рекуррентные алгоритмы

Короткий адрес: https://sciup.org/140297113

IDR: 140297113 | УДК: 004 | DOI: 10.18469/ikt.2022.20.2.07

Текст научной статьи Обеспечение формирования управляющих воздействий для управления компьютерным узлом на основе проекционных алгоритмов стохастической аппроксимации

Значимость проблемы управления компьютерными узлами является в настоящее время очевидной, поскольку реализация на практике запланированных изменений в рамках компьютерной инфраструктуры позволяет выполнять разнообразные, недостижимые ранее, принципиально новые шаги по достижению развития непосредственно самой инфраструктуры. Практическая деятельность по эксплуатации компьютерной инфраструктуры демонстрирует, что непрерывное обеспечение деятельности информационно-коммуникационных комплексов и систем требует, в первую очередь, непрерывного анализа существующей инфраструктуры и ее последующей корректировки. Поэтому в рамках настоящей статьи рассматривается обеспечение формирования управляющих воздействий для управления компьютерным узлом на основе проекционных алгоритмов стохастической аппроксимации. Эксплуатация компьютерных узлов с учетом их управления рекуррентными стохастическими алгоритмами оптимизации позволяет достичь изменения сложившихся взаимосвязей в рамках компьютеризированной инфраструктуры, что влечет за собой развитие организаций, основанных на таких инфраструктурах. В частности, решение задачи управления компьютерными узлами встречается на практике при управлении беспилотными транспортными средствами и облачными инфраструктурами [1–2].

Оперативное управление компьютерными системами

На практике в критических задачах имеется необходимость в оперативном принятии управленческих решений с применением компьютерных систем [3]. Компьютерные системы обеспечивают гибкое реагирование на разнообразные возможные изменения внешней обстановки, в том числе, при условии роста объемов требуемой к обработке информации. В процессе принятия решений следует ориентироваться на значительное количество регламентирующих документов. Регламентация касается процессов реагирования как на внешние изменения, так и на протоколы передачи информации на нескольких этапах жизненного цикла конкретных сведений. Обрабатываемая информации отличается в том числе временными параметрами. Это, в свою очередь, приводит к необходимости журналирования всех шагов для контроля процессов функционирования и последующей оптимизации рабочих процессов, в том числе для упрощения процессов реагирования.

Электронный контроль на основе компьютерных систем является необходимой частью средств обеспечения учебной деятельности [4]. Применение компьютерных сред позволяет расширить возможности приобретения компетенций. В частности, при организации работы компьютерных классов применение компьютерных систем приводит к появлению возможностей для специализированного дистанционного обучения и повышению эффективности традиционного обучения. Например, упрощаются контроль за учебной деятельностью обучающихся, их собственный самоконтроль, индивидуализация обучения, и самостоятельная систематическая работа. Для оценки повышения эффективности компьютерного класса можно использовать различные критерии, например, увеличение доли реального использования компьютерного времени в течение длительных отрезков измерения. Повышение эффективности может быть достигнуто установкой определенных лимитов для различных обучающихся и их категорий путем реализации штрафов и ограничений.

Необходимость непрерывной адаптации промышленных производств к изменяющимся условиям рынка приводит к реорганизации принципов управления ними [5]. Считается, что иерархические системы управления могут плохо подойти к работе в условиях изменений в силу их медленной реакции на необходимость реорганизации. В случае, если производство организуется в виде совокупности сравнительно независимых друг от друга бизнес-процессов, то и компьютерная инфраструктура будет реализована на их основе. Тогда можно производить анализ биз- нес-процессов, соответствующих компьютерной инфраструктуре, их оптимизацию для обеспечения направленности на конкретные изменения. Используемые в инфраструктуре локальные сети могут быть оптимизированы за счет использования уточнения их параметров. Поэтому модели локальных сетей должны быть расширены для отражения в них необходимых для управления факторов.

Внедрение информационных компьютерных систем непосредственно и сразу приводит к уменьшению затрат в промышленности [6]. В частности, компьютерные системы весьма результативно обеспечивают непрерывные процессы мониторинга, что приводит к уточнению эксплуатационных характеристик, характеристик состояния промышленного оборудования. Для промышленного оборудования такие компьютерные системы способны порождать управляющие воздействия, реализация которых позволяет достичь в реальном времени значительного сокращения эксплуатационных расходов и повышения готовности оборудования. Информация по результатам мониторинга об эксплуатации оборудования ложится в основу контроля над этим оборудованием. Контроль, в свою очередь, позволяет на основе анализа текущей ситуации производить требуемые шаги по событийной обработке с последующим формированием согласованной между различными подсистемами других контролируемых механизмов управляющих воздействий.

Динамические изменения во внешней среде приводят к необходимости оперативных изменений на промышленных предприятиях [7]. Эти внутренние изменения должны вырабатываться согласованно с внешними, причем в большинстве случаев они могут быть значительными и резкими. В частности, приводить к изменению производимой продукции и ее ассортимента, масштабов производства. Другими словами, изменяются цели производства. Отдельные структурные взаимосвязи на производстве изменяются синхронно с целями с применением интеллектуальных компьютерных систем. Компенсация изменений оперативного управления для обеспечения существующих планов может происходить по результатам формализованного, модельного описания промышленных предприятий. При этом для использования компьютерных реализаций для каждых отдельных интервалов времени производится построение математических оптимизационных моделей с учетом статистической обработки результатов функционирования промышленного предприятия на этом интервале.

Активное применение компьютерных систем приводит к возникновению ряда рисков, связанных с кибератаками [8]. Эти риски связаны с биз-нес-процессами, которые основаны на использовании автоматизированных компьютерных систем. Риски могут быть оценены различными способами. Основными способами количественной оценки рисков считаются теоретико-множественные. С помощью теоретико-множественных оценок могут быть выявлены одни из наиболее уязвимых мест в бизнес-процессах компьютерных систем. Реализация рисков во многих случаях приводит к существенным нарушениям в работе автоматизированных систем, значительному снижению эффективности функционирования бизнес-процессов, ошибкам адаптации к внешним изменениям. Реализация рисков во многих случаях относится к незащищенным либо слабо защищенным сегментам локальных сетей. Ценные ресурсы в сети могут быть искажены либо утеряны.

Для обеспечения корректного функционирования локальной сети необходимо ею управлять с использованием специализированных систем управления [9]. Такие системы управления позволяют, в первую очередь, гарантировать корректную передачу информации между различными сетевыми элементами и организовать слои совместимости для них. Современные системы управления сетями обладают функциональными возможностями для мониторинга сетей и их тестирования. Результаты мониторинга анализируются этими средствами управления, что позволяет эффективно выполнять управление аппаратным обеспечением для непосредственной обработки данных. В частности, достигается производительное первоначальное конфигурирование комплексов, что приводит к упрощению расширения и настройки сети. Это важно в ситуациях роста сложности и объема локальной сети, равно как и сетевых ресурсов, поскольку компенсирует возможные ситуации сбоев либо отказов.

Высокоскоростные сети являются основным компонентом мультисервисных систем [10]. Обеспечение компьютерной безопасности мульти-сервисных систем остро необходимо для случаев динамического изменения топологии этих систем. Такие динамические изменения характерны при изменении количества и состава абонентов систем, их внутренних и внешних взаимосвязей. Регулирование процессов в мультисервисных системах должно являться оперативным, поскольку иначе будет отсутствовать возможность реакции в реальном времени на деструктивные и некор- ректные воздействия как извне, так и изнутри системы. Реакция на такие воздействия может производиться по результатам выявления аномалий в мультисервисных системах и их компонентах. Для этого следует выдвинуть ограничения на нормальный трафик для разнородной информации, который должен соответствовать всем заранее заданным политикам безопасности.

Это приводит к тому, что управление защитой должно производиться на основе адаптивных методов [11]. Адаптивные методы позволяют учесть динамические изменения в проведении деструктивных воздействий. Такие воздействия определяются на основе анализа параметров контролируемых объектов. Контролируемые объекты часто пребывают в состояниях стохастической неопределенности. Такие состояния затрудняют построение их моделей. Мониторинг функционирования контролируемых объектов с использованием автоматизированных систем ложится в основу планирования обеспечения мер безопасности. Динамическое реагирование на значительное количество одновременно реализуемых угроз и воздействий в рамках компьютерных сетей является одной из мер, которая может быть произведена для защиты систем. В случае невозможности адекватной реакции на некорректные изменения цифрового потока на основе прогностических моделей следует выбирать средства защиты информационных систем, ориентированные на контроль и управление информационными ресурсами.

При увеличении объемов информационного трафика затруднительно использовать классические способы его анализа [12]. Модели сетевого трафика нужны для выявления угроз компьютерной безопасности. Для валидации таких моделей пригодны специализированные методики, в частности, визуального анализа. В полной мере реализовать возможности существующих моделей и систем управления сетевым трафиком не всегда возможно. Контроль за функционированием сетевых процессов по результатам моделирования при использовании инструментов визуального анализа является основой для обеспечения одновременного корректного функционирования различных сетевых подсистем. Управление многообразными потоками сетевых данных в оперативном режиме решает задачи устойчивого развития локальных сетей. Выявление аномалий и вторжений с учетом их специфики и критичности в интерактивном режиме приводит к снижению нагруженности сетевых устройств.

Проекционные алгоритмы стохастической аппроксимации

Для управления компьютерными узлами можно применять различные подходы, в том числе и основанные на алгоритмах стохастической аппроксимации [13–17]. К известным алгоритмам стохастической аппроксимации можно отнести алгоритмы Нарендры – Шапиро, Льюса, Варшавского – Воронцовой, Буша – Мостеллера, Назина – Позняка [13].

При программной реализации перечисленных и некоторых других алгоритмов следует основное внимание уделить исполнению рандомизированных стратегий [14–16]. В рандомизированных стратегиях используются рекуррентные правила вида:

Pn+i = Rn (x,-, xn; Pi,-, Pn; ^1,-, ^n), (1) n = 1,2, ...

В формуле (1) Rn – вектор-функция со значениями в симплексе S N , pn - вектор условных вероятностей выбора вариантов x ( 1 ) , .., x ( N ) в момент времени tn . Перед выбором очередного варианта xn + 1 происходит расчет pn + 1 по (1). Выбор варианта осуществляется методом деления отрезка. Необходимо ввести оператор проектирования. Пусть для любого q е R N существует вектор-столбец p = n N { q } , принадлежащий ( N - 1 ) -мерному единичному е -симплексу:

S e N = | P = ( P 1

P n )

N

pе rN , Ё p- =1

i = 1

p,>e(i = 1, ., N). (2)

В формуле (2) существует вектор-столбец p = n N { q } , который определяется условием ||n N { q } - q || = min|| p - q ||. Для любого q е R N вектор n N { q } существует и единственен и q = n N { q } тогда и только тогда, когда q е S e N . Известны эффективные алгоритмы адаптивного выбора вариантов, которые можно подразделить на беспроекционные алгоритмы адаптивного выбора вариантов вида

pn+1 = pn -YnR (xn, pn, ^n )

и проекционные алгоритмы адаптивного выбора вариантов вида

pn+1 = nN+1 {pn -YnR (xn, pn, ^n )}, где R (xn, pn, £n) = Rn - вектор движения алгоритма, yn > 0 — скалярный множитель - длина шага, n = 1, 2, .. - номер шага, еn е |^0, N-1) - параметр проектора nN (2) на n-м шаге [13]. Проекционные алгоритмы возможно объективно лучше бес- проекционных, поскольку их можно использовать для решения более широкого класса задач.

В компьютерной системе для управления компьютерными узлами присутствует специальный диспетчер. Этот диспетчер позволяет организо- вать динамическую реструктуризацию системы. В рамках такой реструктуризации производится управление подключением различных компьютерных узлов компьютерной системы между собой. При таких различных подключениях видоизменяются процессы обработки заданий на отдельных компьютерных узлах, а также параметры этих компьютерных узлов. В частности, для скорректированных компьютерных узлов будут отличаться процессы поступления пакетов заданий в компьютерную систему и возврат результатов обработки.

Пусть компьютерный узел имеет возможность реализации реакции на одно из управляющих воздействий x (1),..., x (N) в момент времени tn с результирующим значением функции текущих потерь ^n. Тогда применение алгоритмов стохастической аппроксимации служит достижению минимума предельных значений средних теку- щих потерь:

1n

lim Ф n = lim—У^ n = min.

n ^ro n ^го И ^"

n j = 1

Для управляемых компьютерных узлов выполнение стохастической аппроксимации состоит в следующем. Производится разбиение времени функционирования компьютерной системы на шаги n = 1, 2, … с равной длительностью T . На каждом шаге функционирования компьютерного узла измеряется либо оценивается значение величины текущих потерь ^ n . На основании полученного значения потерь ^ n по формулам (1)(2) формируется очередной новый вектор выбора вариантов pn . В свою очередь, на основании вектора pn с учетом элемента случайности ю непосредственно выбирается новое управляющее воздействие x ( j ) из вектора условных вероятностей выбора вариантов x (1), …, x ( N ). На последующих шагах n + 1, n + 2, … процесс повторяется.

Для удобства оптимизационный процесс можно записать в виде:

5( xn; pn; ^ n;R) = min. (4)

В формуле (4), в дополнение к вышенаписан-ному, xn – множество вариантов выбора управляющих воздействий на компьютерный узел, pn – состояние стохастического автомата, ^ n - потери на n -м шаге, R - рекуррентное правило, В - пошаговый процесс установки конкретных вариан-

К.С. Ткаченко. Инструментальные средства информационного обеспечения принятия решений в распределенных средах

Алгоритм Буша-Мостеллера

|

Без адаптации |

Алгоритм 12VRS |

Робастный |

Результаты работы |

Г рафик функции текущих средних потерь |

Проекционный алгоритм стохастической аппроксимации по Назину-Позняку

|

Алгоритм Нарендры -Шапиро |

Алгоритм Льюса |

Алгоритм Варшавского-Воронцовой

0 Теоретические потери

Рисунок 1. Программный комплекс стохастической аппроксимации. Выбор алгоритма и его параметров

Рисунок 2. Программный комплекс стохастической аппроксимации. Результаты работы

К.С. Ткаченко. Инструментальные средства информационного обеспечения принятия решений в распределенных средах

Алгоритм Буша-Мостеллера

Без адаптации

Алгоритм 12VRS

Робастный

Результаты работы

График функции текущих средних потерь

Проекционный алгоритм стохастической аппроксимации по Назину-Позняку

Алгоритм Нарендры-Шапиро

Алгоритм Льюса

Алгоритм Варшавского-Воронцовой

График величины текущих средних потерь

Рисунок 3. Программный комплекс стохастической аппроксимации. График величины потерь

Таблица 1. Результаты работы без адаптации

|

Шаг |

Вариант |

Ср. потери |

|

1 |

1 |

0,579922 |

|

2 |

1 |

0,486656 |

|

3 |

1 |

0,453706 |

|

4 |

1 |

0,490383 |

|

5 |

1 |

0,532721 |

|

6 |

1 |

0,533905 |

|

7 |

1 |

0,544761 |

|

8 |

1 |

0,548405 |

|

9 |

1 |

0,533613 |

|

10 |

1 |

0,518649 |

|

11 |

1 |

0,515206 |

|

12 |

1 |

0,541259 |

|

13 |

1 |

0,520737 |

|

14 |

1 |

0,495433 |

|

15 |

1 |

0,510108 |

|

16 |

1 |

0,504520 |

|

17 |

1 |

0,528514 |

|

18 |

1 |

0,517396 |

|

19 |

1 |

0,521528 |

|

20 |

1 |

0,534919 |

|

21 |

1 |

0,512550 |

|

22 |

1 |

0,500983 |

|

23 |

1 |

0,507139 |

|

24 |

1 |

0,511344 |

|

25 |

1 |

0,505087 |

|

26 |

1 |

0,486622 |

|

27 |

1 |

0,485676 |

|

28 |

1 |

0,481080 |

|

29 |

1 |

0,471026 |

|

30 |

1 |

0,474222 |

|

31 |

1 |

0,476809 |

|

32 |

1 |

0,489870 |

|

33 |

1 |

0,500090 |

|

34 |

1 |

0,502632 |

|

35 |

1 |

0,498290 |

|

36 |

1 |

0,498633 |

|

37 |

1 |

0,488503 |

|

38 |

1 |

0,481846 |

|

39 |

1 |

0,480476 |

|

40 |

1 |

0,484576 |

|

41 |

1 |

0,490623 |

|

42 |

1 |

0,491239 |

|

43 |

1 |

0,501679 |

|

44 |

1 |

0,506283 |

|

45 |

1 |

0,507365 |

|

46 |

1 |

0,501017 |

|

47 |

1 |

0,501654 |

|

48 |

1 |

0,495102 |

|

49 |

1 |

0,486241 |

|

50 |

1 |

0,478432 |

Таблица 2. Результаты работы по алгоритму Назина – Позняка

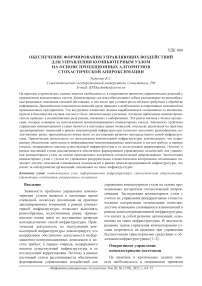

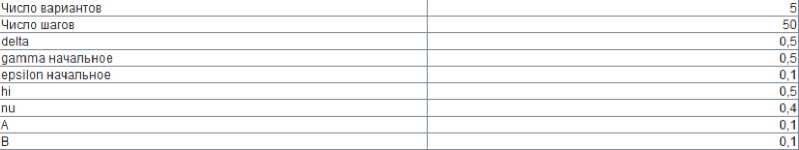

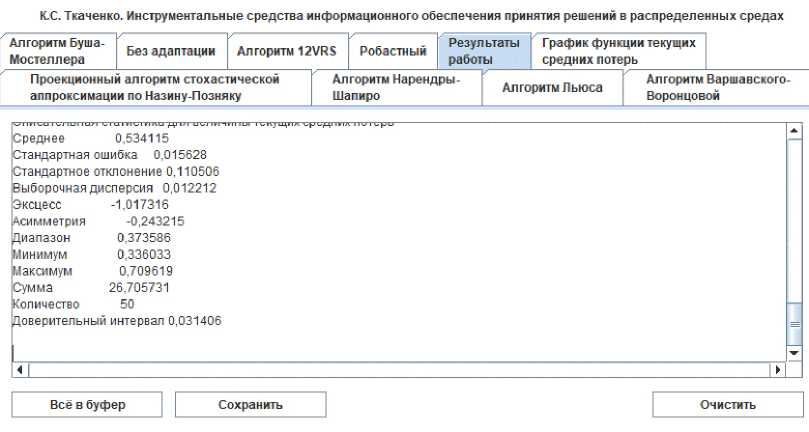

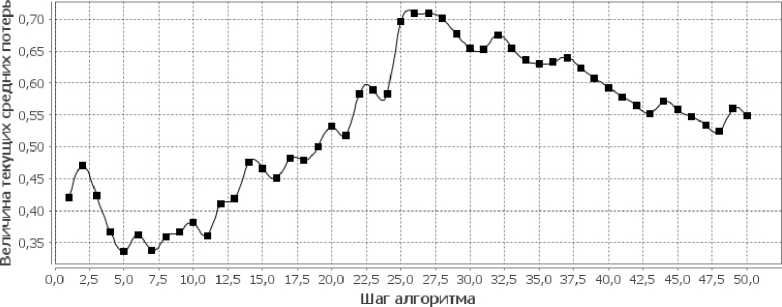

В случае функционирования компьютерного узла под полным контролем эксперта, для поддержки выбора вариантов могут применяться готовые программные комплексы [14]. Программный комплекс в работе изображается на рисунках 1–3.

На рисунках 1–3 видны основные функциональные возможности комплекса, в том числе использование алгоритмов Нарендры – Шапиро, Льюса, Варшавского – Воронцовой, Буша – Мо-стеллера, Назина – Позняка, без адаптации, полу- чение и сохранение результатов моделирования и графиков функции текущих средних потерь, расчет описательной статистики для величины текущих средних потерь. На рисунках 1–3 применяются следующие обозначения: «Все в буфер» – копирование текстовых результатов работы комплекса в стандартный буфер обмена, «Сохранить» – сохранить эти результаты в текстовый файл, «Очистить» – удалить эти результаты, «Теоретические потери» – флажок отмечен, когда потери выбираются по Назину – Позняку, иначе потери на n-м шаге запрашиваются от пользователя программного комплекса. Также для каждого из алгоритмов оптимизации в левой колонке указываются наименование параметра для расчета по рекуррентному соотношению, а в правой колонке – фактическое значение параметра.

Для демонстрации использования программного комплекса производится процесс с теоретическими потерями для пяти вариантов и 50 шагов при работе без адаптации и с адаптацией по рекуррентному соотношению Назина – Позняка. Результаты для работы без адаптации приводятся в таблице 1, по Назину – Позняку – в таблице 2.

По таблицам 1 и 2 видно, что при адаптации величина средних значений текущих потерь при увеличении номера шага меньше, чем без адаптации.

Компьютерные узлы в рамках системы могут функционировать независимо друг от друга. В частности, при получении пакетов заданий от диспетчера можно установить корректные настройки на конкретном компьютерном узле путем выбора x ( i ) среди x (1), …, x ( N ). Применение алгоритмов стохастической аппроксимации упрощает и формализует процесс принятия решений в таких условиях.

Заключение

В рамках настоящей статьи было рассмотрено применение проекционных алгоритмов стохастической аппроксимации к нахождению решения задачи управления компьютерными узлами. Такое управление позволяет циклически устанавливать эффективные на данном шаге эксплуатации компьютерного узла его параметры для случая применения модельной штрафной функции. Эксплуатация компьютерных узлов с учетом их управления рекуррентными стохастическими алгоритмами оптимизации позволяет достичь изменения сложившихся взаимосвязей в рамках компьютеризированной инфраструктуры, что влечет за собой развитие организаций, основанных на таких инфраструктурах.

Список литературы Обеспечение формирования управляющих воздействий для управления компьютерным узлом на основе проекционных алгоритмов стохастической аппроксимации

- Шишкин Ю.Е., Скатков А.В. Программно-аппаратный модуль поддержки принятия решений о наличии качественных аномальных изменений в выборочных данных на базе информационных метрик // Системы контроля окружающей среды. 2021. № 2 (44). С. 142–151.

- Моделирование процессов обработки данных экологического мониторинга в облачной инфраструктуре / А.В. Скатков [и др.] // Системы контроля окружающей среды. 2021. № 3 (45). С. 79–88.

- Компьютерные системы управления в гарнизонной службе пожаротушения / Д.Г. Колпаков [и др.] // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2016. № 3. С. 380–383.

- Лямин А.В., Скшидлевский А.А., Чежин М.С. Система управления работой компьютерного класса общего доступа // Информационно-управляющие системы. 2011. № 4. С. 66–69.

- Павлов Ю.А., Пызин А.В. Интегрированная компьютерная система подготовки производства и управления ювелирным предприятием // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2004. № 4. С. 284–288.

- Клебанов А.Ф., Рыбак Л.В. Управление эксплуатационными затратами на карьерные автосамосвалы при помощи информационной компьютерной системы // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2004. № 2. С. 186–190.

- Чертовской В.Д. Математическое описание и компьютерная реализация модели адаптивной автоматизированной системы управления производством // Информационно-управляющие системы. 2017. № 1 (86). С. 106–114.

- Бердюгин А.А., Ревенков П.В. Оценка риска воздействия кибератак в технологиях электронного банкинга (пример программной реализации) // Финансы: теория и практика. 2020. Т. 24, № 6. С. 51–60.

- Рождественская К.Н. Временной анализ системы управления в сети обработки данных // Информационно-управляющие системы. 2019. № 1 (98). С. 32–39.

- Агеев С.А., Саенко И.Б., Котенко И.В. Метод и алгоритмы обнаружения аномалий в трафике мультисервисных сетей связи, основанные на нечетком логическом выводе // Информационно-управляющие системы. 2018. № 3 (94). С. 61–68.

- Коршунов Г.И., Липатников В.А., Шевченко А.А., Малышев Б.Ю. Метод адаптивного управления защитой информационно-вы- числительных сетей на основе анализа динамики действий нарушителя // Информационно-управляющие системы. 2018. № 4 (95). С. 61–72.

- Новикова Е.С., Котенко И.В. Открытые задачи визуального анализа в системах управления информационной безопасностью // Информационно-управляющие системы. 2019. № 2 (99). С. 57–67.

- Назин А.В., Позняк А.С. Адаптивный выбор вариантов: рекуррентные алгоритмы. М.: Наука, 1986. 288 с.

- Ткаченко К.С. Программный комплекс информационного обеспечения принятия решений в распределенных средах: свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2021617213 Российская Федерация; заявл. 16.03.2021; опубл. 13.05.2021.

- Ткаченко К.С. Программная система для выбора вариантов на основе проекционных и беспроекционных алгоритмов // Системы контроля окружающей среды. 2016. № 3 (23). С. 59–62.

- Ткаченко К.С. Поддержка принятия решений в распределенных средах и однородных сетях алгоритмами стохастической аппроксимации // Алгоритмы, методы и системы обработки данных. 2014. № 3 (28). С. 69–73.

- Ткаченко К.С. Совершенствование средств компьютерной безопасности в организациях путем проведения узловой параметрической корректировки // Вестник Прикамского социального института. 2021. № 2 (89). С. 87–92.