Обеспечение экономической безопасности инновационного сектора национальной экономики

Автор: Копачева Д.В.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 10-1 (68), 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье автор рассматривает вопросы развития сектора инноваций экономики России, с позиции международного кризиса 2020 года. Приводятся статистические данные по отрасли в целом, проанализирована экономическая международная конъюнктура. Отдельное внимание уделяется механизмам регулирования инновационного сектора в целях обеспечения экономической безопасности.

Экономика, безопасность, инновации, инвестиции, ввп, финансы, риски, кризис

Короткий адрес: https://sciup.org/170182041

IDR: 170182041 | DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10791

Текст научной статьи Обеспечение экономической безопасности инновационного сектора национальной экономики

Если обратиться к указу Президента о стратегических целях развития экономики нашей страны до 2024 года, то становится очевидно – этих целей невозможно достичь даже в оптимистичном прогнозе.

Взглянем на цифры: за 2019 год прирост ВВП составил 1,3% – замедление темпов роста более, чем на 1% наблюдается и по индексу промышленного производства, (2,7% против 3% в 2018, показателю грузооборота (0,9% против 2,9%), а также вложениями в основной капитал (по этому показателю замедление в пять раз до 0,8%) [3].

2020 год, в свою очередь показал резкое ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. В условиях отсутствия значимого санкционного давления на экономическую среду начал оказывать влияние спад мировых цен на нефтяные продукты, а также продолжающийся кризис, связанный с вирусной обстановкой. Если 2019 год показал, что Россия неспособна самостоятельно выбираться из маятника стагнации, начавшего свое движение в 20112012 году и набравшего динамику в 2015 г., то 2020 год вынуждает по-новому взглянуть на общеэкономическую ситуацию, а также пересмотреть многие подходы к развитию отечественной экономической системы [3].

В этом контексте особенно важным становится вопрос инвестиционной при- влекательности России, а именно – способы сохранения и улучшения благоприятного инвестиционного климата.

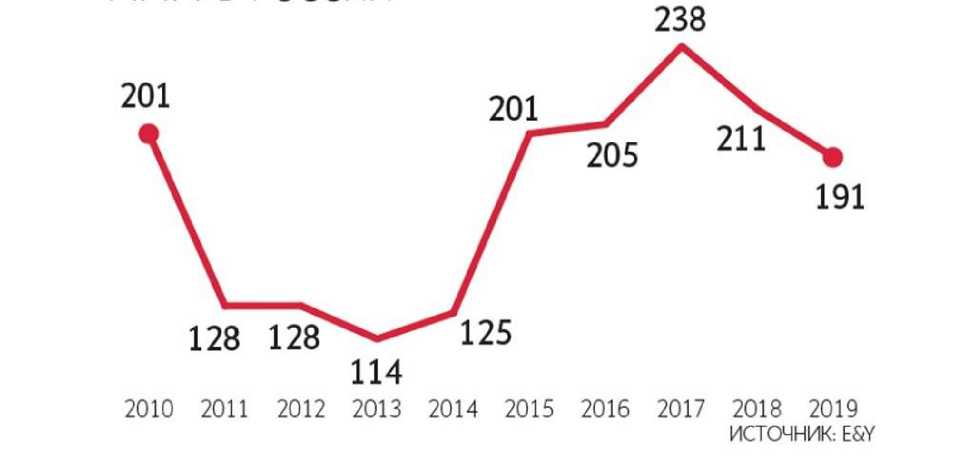

Инвестиционная привлекательность России

Конечно, тот факт, что всем мировым компаниям пришлось переоценить свои инвестпланы относительно принятых стратегий, не вызывает сомнений. На текущий момент 10% объектов ПИИ (Прямых Иностранных Инвестиций) отменены (по данным международной консалтинговой компании EY), 25% – находятся в заморозке. При этом также по действующим проектам урезание объемов инвестиций ждет 51%, а более 15% ожидают существенные сокращения финансовых вложений [1].

Несмотря на этот факт, 65% контрактов фактически продолжены в 2020 году, что выводит Россию по этому показателю на уровень выше среднеевропейского. Конечно, во многом это обусловлено тем, что большинство ПИИ носят долгосрочных характер и не могут быть остановлены полностью.

По объемам привлечения средств 2019 год был для Европы и России одним из наиболее эффективных – только в нашей стране был запущен 191 проект, что позволило нашей стране занять 9 место по данному показателю. Однако, в динамике это на 9% ниже в сравнении с 2018 годом.

Рис. Динамика изменения количества проектов ПИИ в России 2010-2019 гг.

По мнению экспертов, больше всего в течение 2020 года пострадает сфера венчурных инвестиций. В течение первого полугодия текущего года объем вложений сократился в три раза (184 млн. $ против 497,5 млн $ в 2019). Подобное снижение отмечается «Лабораторией Касперского», Crunchbase, DS Law, EY и Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН) на основе информации о публичных сделках, а также перечне компаний, ведущих свою деятельность на рынке [4].

Аналитики учитывали венчурные инвестиции в компании, которые работают в основном в России, а также информацию о публичных сделках. Всего за отчетный период получилось заключить 108 договоров – это на 6,1% меньше. В структуре инвесторов, продолжающих вести свою деятельность в сложный период, превалируют частные фонды (82,6 млн.$), корпоративные фонды, госструктуры, а также всевозможные акселераторы – в гораздо меньшей степени.

В области рискового инвестирования Россия приняла общемировой тренд – венчурный рынок сокращается с 2018 года. Управляющий директор Da Vinci Capital Артур Валиуллин отмечает, что количество и объем сделок уменьшился из-за затруднения коммуникации между потенциальными партнёрами. Многие компании стали менее интересными для инвесторов, так как сильно пострадали из-за коронавируса [2].

Инвестиции в основной капитал показали не такую резкую отрицательную динамику, показав сокращение на 7,6% по данным Росстата. В абсолютном исчислении этот показатель составил 4,027 трлн. руб. Согласно прогнозам Минэкономразвития к концу года инвестиции в основной капитал упадут до 12%, показав затем рост на 4,9% в 2021 году [2].

Еще одним не менее важным фактором, негативное влияние которого трудно переоценить, является исчерпание потенциала выбранных инструментов экономической политики. Макроэкономические регуляторы такие, как процентная ставка, антиинфляционные методы, сдерживание денежной массы и т.д. теряют свои позиции в структуре эффективного управления.

В России, кроме того, как в экономике ресурсов, очень сильное влияние продолжает оказывать внешняя конъюнктура. Вспомним 2019 год, когда контролирующие органы оказались не в силах сдержать инфляцию, уровень которой в потреби- тельских ценах поднялся до 4,7% против 2,6% в 2018 году.

Однако, заявленные руководством страны цели по стимулированию экономической деятельности также не проявили себя в полной мере. Стратегия импортоза-мещения в промышленном выпуске перестала показывать значимые результаты еще в 2018 году, равно как и попытки наладить массовый несырьевой экспорт. Однако, рост все же был продемонстрирован – на 5% к 2019 году, впервые превысив 40% от всего объема зарубежных поставок, сообщает Российский экспортный центр [7].

Одним из самых серьезных факторов, поддержавших отечественный несырьевой экспорт стал рост на 12% импорта в Китай, оказавшийся в период роста эпидемии Covid в частичной изоляции. В прежних рыночных условиях, вероятно, достичь подобных показателей было бы невозможно [6].

Значительно вырос экспорт в ОАЭ (в три раза), удвоился объем внешних торговых операций с Гонконгом, куда, в частности, поставляется наукоемкое оборудование в сфере машиностроения. В целом незначительный рост показал несырьевой энергетический сегмент (на 69,7 млрд. $), однако, учитывая давление на данный сектор, повышенную волатильность рубля в начале 2020 года, обрушение цен на нефть, а также экономический кризис, спровоцированный пандемией, можно рассматривать это как положительный тренд [6].

На фоне сокращения мировой торговли важно обеспечивать конкурентоспособность российских компаний. На это направлены инструменты поддержки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Это и сокращение экспортных издержек компаний за счет различных компенсационных программ (субсидии на транспортировку, омологацию, участие в корпоративных программах повышения конкурентоспособности (КППК)), и сокращение административных процедур за счет новых цифровых решений.

По разным оценкам кризис COVID наиболее сильно затронет две составляющие глобального экономического развития: инновационные сегменты и глобальную интеграцию. Сектор высоких технологий наиболее важен в кризисный период – экономия ресурсов, энергосбережение и другие процессы, постоянно попадающие в сферу интересов инновационных компаний, будут жизненно важны в условиях постоянной долговой нагрузки.

Выход из кризиса чреват также обострением цепочек формирования стоимости между бедными и процветающими странами, поскольку всеобщая монополизация усложняет процесс привлечения финансирования для бедных стран, что, в свою очередь, будет замедлять международную интеграцию.

Представляется, что в кратко- и среднесрочной перспективе наиболее реалистичным подходом может выступить стимулирование не государственных, а частных расходов. Двумя ключевыми компонентами такого подхода является поддержка доходов и расходов граждан через механизмы государственных пособий и субсидий, а также налоговое стимулирование инвестиционных расходов бизнес-субъектов.

Первый из указанных инструментов, хорошо зарекомендовавший себя в странах ОЭСР на этапе выхода из острой фазы экономического кризиса 2008-2009 гг., в российских условиях может дать максимальный эффект в случае поддержки доходов малообеспеченных слоев населения, поскольку их дополнительные доходы с максимальной вероятностью будут трансформирован спрос на товары отечественного производства, а также в шаги по сокращению чрезмерной кредитной нагрузки.

В свою очередь, налоговые стимулы, ставшие в последние годы одним из ключевых факторов оживления экономики США, в российских условиях могут быть использованы (в первую очередь в виде льгот по налогу на прибыль) для поддержки инвестиций в проекты производств, сохраняющих в текущих условиях высокую конкурентоспособность (в т.ч. в проекты импортозамещения и развития экспорта).

При этом дополнительные бюджетные расходы и выпадающие бюджетные дохо- ды обещают быть гораздо более умеренными, чем в случае сценария «бюджетной накачки», а последствия реализации соответствующих мер – более адекватными задаче выхода из стагнационной ловушки, частного спроса, что окажет сугубо положительное влияние на инвестиционную привлекательность России на мировой арене даже в кризисные периоды.

сформировавшейся в условиях дефицита

Список литературы Обеспечение экономической безопасности инновационного сектора национальной экономики

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ от 04.12. 2014 г. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_171774.

- Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг"..

- Боркова Е.А. Организационные аспекты реализации государственной политики устойчивого развития // Креативная экономика. - 2020. - Т. 14. № 4. - С. 431-444.

- Гордиенко Д.В. Основы экономической безопасности государства. Курс лекции. Учебно-методическое пособие. - М.: Инфра-М, Финансы и статистика, 2020. - 144 c.

- Мартынов С. Инновационная экономика. Дорожная карта - 2040: моногр. - М.: Прометей, 2019. - 103 c.

- Плотников В.А. Перспективы трансформации социально-экономической системы под воздействием цифровизации // В сборнике: Современное состояние экономических систем: экономика и управление. Сборник научных трудов II Международной научной конференции. Под общей редакцией Д.В. Розова, Г.Г. Скворцовой. 2020. - С. 6-11.

- Сенчагов В.К. Инновационные преобразования как императив устойчивого развития и экономической безопасности России. - М.: Анкил, 2017. - 460 c.

- Харламов А.В. Развитие России в условиях глобальной экономической нестабильности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. - 2018. - Т. 18. № 1. - С. 4-11.