Обеспечение транспортной подвижности населения в Дальневосточном федеральном округе

Автор: Бардаль А.Б.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Уровень и условия жизни на российском Дальнем Востоке

Статья в выпуске: 1 (179), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается динамика транспортной подвижности населения Дальнего Востока России в течение последнего десятилетия. Представлены основные элементы организации пассажирских перевозок отдельными видами транспорта в регионе, происходящие изменения и их причины. Проведен сравнительный анализ транспортной подвижности населения и показана общая негативная тенденция снижения данного показателя.

Дальний восток России, пассажирские перевозки, транспортная подвижность населения

Короткий адрес: https://sciup.org/143181963

IDR: 143181963

Текст научной статьи Обеспечение транспортной подвижности населения в Дальневосточном федеральном округе

Право свободного перемещения населения закреплено основным законом нашей страны, а возможность реализации этого права является важным показателем качества и комфортности проживания на определенной территории. Физическая и экономическая доступность для насе-

¹ Материал подготовлен при поддержке проектов ДВО РАН №№ 12-I-ООН-01, 12-II-УО-10–019.

ления транспортных услуг: передвижения в пределах региона проживания, проезда в другие районы страны, а также зарубежные страны является одним из критериев, определяющих привлекательность проживания на данной территории. Понимание важности транспорта в реализации социальной мобильности населения отражается в том числе, при выборе коэффициента транспортной подвижности населения одним из индикаторов эффективности выполнения программ развития транспортной системы страны. Например, согласно Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. предполагается рост данного показателя к 2030 г. в два раза.

Вопрос доступности транспортных услуг для населения Дальнего Востока в настоящее время более актуален, чем для жителей центральных и западных районов страны. Его актуальность определяется социально-экономическими особенностями региона: значительная территория, исторически сложившееся неравномерное очаговое расселение и локализация производства, удаленность от центров экономической активности страны, географическая близость к крупным экономическим узлам азиатского региона.

В этих условиях транспорт выступает одним из базовых факторов проживания, играет важнейшую роль в обеспечении перемещения населения с различными целями: мобильность трудовых ресурсов, деловые поездки, туризм, поездки на отдых и лечение, поддержание родственных связей (например, посещение родственников в различных частях региона, других районах страны, либо странах ближнего и дальнего зарубежья). Транспортная дискриминация населения может негативно повлиять на перспективы общего экономического развития восточной части страны [1, с. 84–90].

Исходя из вышесказанного задача данной работы – изучить тенденции транспортной подвижности населения Дальневосточного федерального округа (ДФО) в период 1990–2010 гг., рассмотреть особенности пассажирских перевозок отдельными видами транспорта в регионе.

Все пассажирские перевозки делятся на внутригородские и внегородские. В данной работе будут рассмотрены внегородские перевозки (пригородные, междугородные и международные). Вопросы организации и функционирования системы внутригородских пассажирских перевозок, на наш взгляд, целесообразно рассматривать в рамках отдельной работы.

За последние двадцать лет произошли изменения в транспортном обслуживании населения Дальнего Востока. Во многом они носили негативный характер. Так, была практически утрачена отлаженная ранее система регулярных морских пассажирских перевозок. Морской транспорт региона, обращенного в сторону Тихого океана, перестал осуществлять массовые перевозки, не действуют каботажные линии, связывавшие прибрежные населенные пункты восточной части страны. В регионе отсутствует опорная сеть автодорог, многие населенные пункты не имеют круглогодичного наземного транспортного сообщения с центральными поселениями, а также между собой. Действующие автодороги, включая дороги федерального значения, находятся в ненадлежащем состоянии и нуждаются в ремонте. Значительно снизилось число маршрутов воздушного транспорта, резко сократилась аэропортовая сеть региона. Это привело к тому, что отдельные районы остаются без регулярных транспортных связей. Наземная инфраструктура и флот оставшихся авиационных предприятий находятся в состоянии, близком к критическому, и требуют немалых инвестиционных вложений. Прекратила функционирование базовая региональная авиакомпания, что также негативно сказалось на транспортном обслуживании территории. Практически не развивается сеть железных дорог, происходит сокращение протяженности дорог вследствие прекращения работы малодеятельных линий. Планы развития железнодорожной инфраструктуры связаны в основном со строительством новых участков дороги к месторождениям сырья и последующей транспортировкой добытого на экспорт.

Помимо отрицательных изменений материальной части транспортного комплекса, снизилась экономическая доступность транспортных услуг для населения. Рост тарифов на перевозки воздушным, железнодорожным и др. видами транспорта лимитирует возможности передвижения проживающих в регионе людей. Исчезновение отдельных форм поддержки населения, ранее установленных государством, привел к сокращению доступности транспортных услуг. Предпринимаемые государством меры по поддержке транспортной мобильности населения Дальнего Востока не компенсируют потери. Все перечисленное воздействует на снижение привлекательности региона как места постоянного проживания, способствует миграционному оттоку населения. За период 1990–

2010 гг. численность населения ДФО сократилась с 8,0 до 6,3 млн чел., тенденция оттока населения сохраняется.

Транспортная подвижность населения региона, под которой принято подразумевать объем транспортной работы по перевозке пассажиров (число поездок либо пассажиро-километры), приходящийся в среднем на одного жителя [2], в первом приближении позволяет оценить масштаб и динамику перемещения граждан. Данный показатель может рассматриваться как для страны в целом, так и для отдельных ее регионов, либо отдельных социальных групп. Он является ориентиром для планирования перспективных объемов пассажирских перевозок, а, соответственно, и для определения необходимых населению направлений развития транспортных сетей.

Комплексную характеристику уровня транспортного обслуживания населения позволяет дать совокупность показателей [3]:

-

• коэффициент транспортной подвижности (ед.);

-

• средний пассажирооборот – объем выполненной транспортной работы на одного жителя (пас-км);

-

• среднее расстояние перевозки одного пассажира (км);

-

• время, проведенное в поездках в среднем на одного жителя в год (пас-ч);

-

• средняя густота перевозок – число пассажиров, проследовавших в среднем по участку транспортной сети (характеризует интенсивность определенных направлений пассажиропотока).

Коэффициент транспортной подвижности населения является основным показателем. Общая закономерность его изменения такова: рост социально-экономических характеристик страны, развитие транспортной системы, повышение общего уровня жизни приводит к более свободному передвижению граждан, то есть к увеличению транспортной подвижности. Таким образом, положительная динамика данного коэффициента отражает возрастающую возможность граждан свободно перемещаться по территории страны и за рубеж к местам отдыха, работы, постоянного либо временного проживания, проживания родственников и т. д. и, соответственно, является желательной.

В большинстве стран динамика коэффициента транспортной подвижности демонстрирует рост. Например, в период 2000–2010 гг. среднее число поездок на железнодорожном, морском, воздушном транспорте Германии увеличилось с 27,1 до 39,5 (на 45,8%); во Франции – с 17,7 до 19,3 (9,0%); Великобритании – с 21,5 до 25,5 (на 18,6%) [4]. Показатель для России, рассчитанный аналогично, снизился в этот период с 9,9 до 7,1 поездки (на 28,3%), а для Дальнего Востока произошло снижение среднего числа поездок с 5,0 до 4,0 (на 20,0%) в расчете на одного жителя [5].

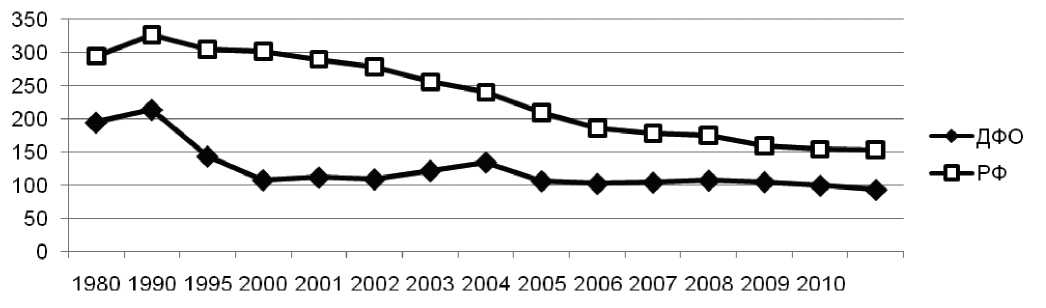

Более полный показатель транспортной подвижности населения, оцениваемый на основе всех видов транспорта общего пользования показывает, что за период с 1980 г. по 2010 г. происходили негативные изменения как на общероссийском, так и на региональном уровнях. Число поездок на одного жителя в среднем сократилось как по России, так и на Дальнем Востоке в 1,9 раза (рис. 1).

При этом жители Дальнего Востока совершают на 30% меньше поездок, чем в среднем по России. Можно сказать, что за последние тридцать лет наблюдается тенденция снижения мобильности населения Дальнего Востока. Это свидетельствует, в том числе, о снижении доступности для жителей региона центральных районов страны, общем снижении «притяжения» центра, а в целом – снижении степени комфортности проживания людей на данной территории.

Рассматривая причины негативной тенденции, отметим, что на транспортную подвижность населения (как и на другие показатели транспортного обслуживания населения) влияет множество факторов, которые можно сгруппировать следующим образом:

-

• политические (государственная политика в области транспорта, политика по развитию регионов, характер внешних связей страны и т. д.);

-

• социально-экономические (уровень доходов, характер размещения населения по территории страны, конфигурация и состояние санаторно-курортной сети, туризма, масштабы и направления миграционных процессов, в том числе маятниковой миграции и т. д.);

-

• демографические (численность населения, структура населения: постоянное – номиналь-

² Этот показатель ранее называли «километрической подвижностью населения». Источник: Транспортная система мира /Под ред. С.С. Ушакова, Л.И. Василевского. – М.: Изд-во «Транспорт», 1971. – 216 с.

Рис. 1. Динамика коэффициента транспортной подвижности населения, поездок на 1 чел.

ное, городское – сельское, доля экономически активного населения и т. д.);

-

• внутритранспортные (доступность транспортной инфраструктуры, регулярность перевозок, уровень транспортных тарифов, безопасность, экологическая нагрузка и т. д.).

Очевидно, что перечисленные факторы тесно связаны между собой. Например, численность населения и уровень доходов влияют на состояние санаторно-курортной сети и масштабы туристических потоков. Государственная политика по развитию регионов, а также политика в области транспорта напрямую определяет состояние и доступность транспортной инфраструктуры отдельных регионов. Влияние данных факторов на работу отдельных видов транспорта Дальнего Востока будет рассматриваться ниже.

Однако не все показатели транспортного обслуживания населения ДФО демонстрируют негативную динамику. Например, возрастает «кило-метрическая подвижность» населения Дальнего Востока, то есть средний пассажирооборот. За период 2000–2010 гг. данный показатель возрос на 34%. Этот показатель определяется в основном расходами жителей на поездки и бюджетом времени. Соответственно, положительная динамика коэффициента показывает, что возрастает уровень жизни населения (национальный доход или ВРП на душу населения), а также то, что в пределах затрачиваемого времени люди совершают поездки на более далекие расстояния, что определяется развитием технических характеристик транспорта.

В рассматриваемом случае рост показателя транспортной работы на одного жителя Дальнего Востока происходит под влиянием нескольких факторов:

-

– повышение среднедушевых доходов населения. За период 2000–2010 гг. ВРП на душу населе-

- ния в текущих ценах увеличился в 7,4 раза, однако реальные доходы на душу населения возросли только в 2,3 раза.

– Повышение скорости отдельных видов транспорта. Совершенствование транспортных средств, инфраструктуры транспортных сетей, технологий организации перевозочного процесса приводит к повышению средних скоростей перевозки пассажиров всеми видами транспорта.

– Увеличение доли скоростных видов транспорта в общем пассажирообороте. В ДФО наблюдается тенденция повышения доли воздушного транспорта в транспортной работе по перевозке пассажиров, за период 2000–2010 г. доля воздушного транспорта в общей структуре возросла в 2 раза. По итогам 2010 г., в ДФО сложилась следующая структура пассажирооборота по видам транспорта: 47% – воздушный транспорт, 27% – автомобильный, 25% – железнодорожный, доли морского и внутреннего водного в совокупности не превышают 1%. Иная ситуация в целом по России, в 2010 г. наибольшей в пассажирообороте была доля железнодорожного транспорта – 37%, доля автомобильного и воздушного составила по 26%.

Преобладание воздушного транспорта в объеме транспортной работы по перевозке пассажиров на Дальнем Востоке объясняется:

-

• недостаточным развитием инфраструктуры наземных и водных видов транспорта в отдельных районах (особенно северных);

-

• географическими особенностями региона, его значительной удаленностью от центральных и западных районов страны;

-

• возрастающими масштабами связей с зарубежными странами, в том чисте со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) (поездки на отдых, лечение, деловые поездки).

Если в европейской части страны магистральный транспорт соединяет все главные города, то наземная транспортная сеть на территории ДФО расположена неравномерно и сконцентрирована в южных, а также центральных районах. До настоящего времени вне зоны железнодорожного обслуживания остаются Камчатский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ. На территории Республики Саха (Якутия) построен участок железной дороги протяженностью 808 км, при этом перевозки пассажиров с 2004 г. осуществляются до ст. Томмот. Протяженность автомобильных дорог федерального значения на начало 2012 г. на территории ДФО составляла 7231 км. В число магистральных федеральных дорог входят «Амур» (Чита – Хабаровск), «Уссури» (Хабаровск – Владивосток), «Лена» (Невер – Якутск), «Колыма» (Якутск – Магадан), «Восток» (Хабаровск – Находка). На двух последних из указанных дорог строительство не завершено, на дороге «Амур» ведутся работы по реконструкции и приведению отдельных участков к нормативным требованиям. Из общего перечня федеральных дорог только 43% (3100 км) имеют твердое покрытие.

Поэтому на значительной территории северных районов Дальнего Востока за исключением прибрежных, транспортная связь с которыми осуществляется при использовании морского транспорта, воздушные перевозки пассажиров в настоящее время не имеют альтернативы.

Увеличившиеся масштабы поездок россиян за рубеж подтверждаются статистическими данными, согласно которым с 1995 г. по 2010 г. число поездок в страны дальнего зарубежья (вне СНГ) увеличилось в 3 раза и составило 25487 тыс. Возрастает поток туристических визитов в страны АТР. По итогам 2010 г., число поездок составило: в КНР – 1440,4 тыс. (рост с 2002 г. в 2,3 раза), в Таиланд – 264,1 тыс. (рост в 6,6 раза), в Южную Корею – 74,2 (рост в 4,4 раза), Японию – 26,1 (рост в 1,5 раза) [6]. Географическая удаленность, транспортная оторванность, значительные финансовые затраты на поездку в центральные и западные регионы России способствуют тому, что более предпочтительными для жителей Дальнего Востока становятся поездки в страны АТР. С точки зрения транспортного обслуживания поездка в некоторые города соседних стран (Пекин, Сеул, Харбин, Токио при использовании специальных тарифов) потребует меньших расходов и будет более комфортно организована, нежели поездка до Москвы.

Рассмотрим подробнее особенности пассажирских перевозок отдельными видами транспорта на Дальнем Востоке.

Железнодорожный транспорт

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом разделяются на пригородные – в границах пригородных зон и перевозки дальнего следования – местные и прямые. В условиях Дальнего Востока железнодорожный транспорт осуществляет перевозки населения в пригородном и дальнем сообщении. При перевозках на короткие и средние расстояния железнодорожный транспорт конкурирует с автомобильным, а при перевозках на дальние и сверхдальние – с воздушным транспортом.

Периодом максимальной нагрузки для железнодорожного транспорта Дальнего Востока в части пассажирских перевозок были 1990-е гг., когда число ежегодно перевозимых пассажиров превышало 75 млн чел. В 2010 г. по сравнению с 1990 г. по железным дорогам ДФО было перевезено в 3,5 раза меньше пассажиров (в целом по России падение составило 3,3 раза).

При этом значительны по объемам пригородные перевозки. За 2010 г. в пригородном сообщении железнодорожным транспортом общего пользования ДФО было перевезено 3,8 млн чел., пассажирооборот составил 203,5 млн пас-км. Действовали льготы для семи категорий граждан: студентов, школьников, пенсионеров, ветеранов труда, реабилитированных лиц, работников тыла, курсантов автошколы РОСТО. Предоставлялись различные по величине льготы (полностью бесплатный проезд, 50% скидка) на определенный период времени (учебный год, дачный период), также обозначался регион действия данной льготы.

Начавшаяся в 2001 г. реформа железнодорожного транспорта, естественно, затронула и пассажирские перевозки. Первоначально деятельность по перевозке пассажиров была выделена в рамках ОАО «РЖД». Был выделен сегмент перевозок дальнего следования, для которого тарифы регулировались государством – перевозки в плацкартных и общих вагонах. Соответственно, выпадающие доходы в этом сегменте компенсировались железнодорожной компании из федерального бюджета. Размер субсидий, выделенных в рамках такого механизма, составил: в 2006 г. – 10,7 млрд руб.; в 2007 г. – 16,1 млрд руб.; в 2008 г. – 10,9 млрд руб.; в 2009 г. – 16,4 млрд руб. и в 2010 г. – 22,6 млрд руб.

Однако, по оценкам перевозчика, выделенные средства не покрывают полностью убытки, поэтому происходит по сути перекрестное субсидирование за счет нерегулируемого сектора (купейные вагоны, СВ). Также выделяются субсидии, компенсирующие перевозку льготных категорий граждан, установленных на федеральном уровне (например, студенты и школьники). В 2010 г. была создана ОАО «Федеральная пассажирская компания».

Логика преобразований железнодорожного транспорта в части организации пригородных перевозок заключалась в том, что каждый регион должен самостоятельно сформировать заказ на организацию пригородного пассажирского сообщения, то есть определить объемы перевозок и их конкретные направления и подписать соглашение со специально созданной пригородной компанией. Компания-перевозчик в свою очередь заключает договор с железной дорогой на предоставление услуг инфраструктуры. Соответственно, регион принимает на себя обязательства по компенсации возникающих в ходе пригородных перевозок убытков. Таким образом, в рамках данной модели перевозки пассажиров к 2011 г. полностью выведены из функций ОАО «РЖД».

Осенью 2007 г. в структуре ДВЖД была создана и приступила к работе Дорожная дирекция по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении. Основными направлениями деятельности созданного подразделения стали организация пригородных пассажирских перевозок, содержание инфраструктуры пассажирского хозяйства, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава.

В настоящее время на Дальнем Востоке созданы две пригородных пассажирских компании ОАО «Экспресс Приморья» (действует с сентября 2005 г., с апреля 2009 г. – в качестве самостоятельного перевозчика, с 2011 г. обслуживает помимо Приморского края Хабаровский край и ЕАО) и ОАО «Пассажирская компания Сахалин» (решение о ее создании принято в 2011 г.). Активно обсуждается вопрос учреждения пассажирской компании в Амурской области.

Компания «Экспресс Приморья» обеспечивает пригородные железнодорожные перевозки на территории четырех субъектов Дальнего Востока: Хабаровский и Приморский края, Амурская область, ЕАО. Перевозки пассажиров осуществляются по следующим направлениям: ст. Архара – ст. Облучье, ст. Брибиждан – ст. Хабаровск, ст. Биро- биджан – ст. Облучье, ст. Хабаровск – ст. Вяземская, ст. Хабаровск – ст. Николаевка, ст. Хабаровск – ст. Кругликово, ст. Владивосток – ст. Сибирцево, ст. Мыс Чуркин – ст. Раздольное, ст. Сибирцево – ст. Ружино, ст. Владивосток – ст. Партизанск, ст. Партизанск – ст. Мыс Астафьева, ст. Февральск – ст. Иса, ст. Тында – ст. Дипкун, ст. Тында – ст. Муртыгит, ст. Тында – ст. Юктали и др. При этом сократилась протяженность обслуживаемых компанией железнодорожных линий с 539 км в 2006 г. до 315 км по итогам 2010 г.

Переход компании к самостоятельной хозяйственной деятельности совпал с волной последствий экономического кризиса, вызвавшей в том числе снижение доходов населения и снижение числа поездок. Негативно на динамике перевозок пассажиров сказалось также отсутствие региональных льгот в 2009–2010 г. Все перечисленное выше привело к тому, что с 2006 г. число пассажиров, перевезенных ОАО «Экспресс Приморья» ежегодно снижается (табл. 1).

Помимо снижения числа перевезенных пассажиров значительно сократилась средняя дальность поездки – в 1,7 раза за пять лет с 2006 г. по 2010 г., соответственно резко упал пассажироо-борот пригородных перевозок – в 3,2 раза.

К негативным тенденциям транспортного обслуживания населения Дальнего Востока можно отнести и сокращение числа пригородных железнодорожных маршрутов. Например, в Амурской области в 2011 г. закрыто 5 из 23 пригородных направлений. Кроме того, вдовое сократилось число рейсов между крупными городами Белогорском и Благовещенском [7]. На этих направлениях вводятся дополнительные автобусы. С января 2010 г. в Приморском крае было сокращено число ежедневных пригородных электропоездов на 8 единиц, что вызвало активный протест жителей территории. Люди лишились возможности добираться к местам обучения, работы. В результате реакции на протест половина маршрутов была возвращена [8].

Пригородные железнодорожные пассажирские перевозки на острове Сахалин по большей части не имеют альтернативы, поэтому несут значительную социальную нагрузку и крайне важны с точки зрения транспортного обслуживания жителей. Поэтому вопрос создания совместной компании-перевозчика с участием железной дороги и администрации чрезвычайно актуален. В бюджете Сахалинской области предусмотрены дота-

Основные показатели работы ОАО «Экспресс Приморья»

Таблица 1

|

Показатель |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

|

Отправленные пассажиры, тыс. чел., в т. ч. |

17494,5 |

17615,4 |

16239,1 |

11079,5 |

9323,4 |

|

– федеральные льготники |

4487,3 |

3200,4 |

2871,0 |

2178,4 |

964,6 |

|

– региональные льготники |

1183,2 |

1039,5 |

1037,3 |

0 |

0 |

|

– учащиеся |

1172,6 |

1282,9 |

876,9 |

291,0 |

195,6 |

|

– железнодорожники |

1562,4 |

1971,2 |

1563,1 |

821,8 |

551,8 |

|

– военнослужащие |

14,3 |

17,7 |

9,4 |

7,8 |

6,2 |

|

– пассажиры, не имеющие льгот |

9074,7 |

10103,7 |

9881,4 |

7780,5 |

7605,2 |

|

Пассжирооборот, млн пасс.-км |

911,3 |

883,3 |

703,2 |

400,4 |

283,0 |

|

Средняя дальность поездки, км |

50,8 |

50,2 |

43,3 |

36,1 |

30,4 |

Источник: Годовая отчетность ОАО «Экспресс Приморья» за 2006–2010 гг.

ции ОАО «Пассажирская компания Сахалин» на покрытие 100% убытков от пригородных перевозок в размере 109 млн руб. в 2011 г. (в 2010 г. дотация составила 71,5 млн руб.).

Воздушный транспорт

Ситуация сложившаяся в гражданской авиации Дальнего Востока сложна. Общие для России негативные тенденции: старение парка воздушных судов, рост цен на авиационное топливо, несовершенство законодательной базы, необходимость модернизации аэродромной инфраструктуры, для региона усугубляются отсутствием альтернативных способов транспортных связей значительной части северных территорий. Для четырех субъектов РФ в составе ДФО авиация является основным способом обеспечения круглогодичной транспортной доступности: Камчатский край, Чукотский АО, Магаданская область, Республика Саха (Якутия). Важность воздушного транспорта для Дальнего Востока подтверждается статистическими данными – более 60% пассажирооборота в междугородном сообщении выполняется этим видом транспорта; удельный вес воздушного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок Дальнего Востока в 2 раза выше, чем в среднем по России, в северных районах в данном виде сообщений доля авиации превышает 90%.

Особенностями воздушного транспорта Дальнего Востока является неразветвленность сети межрегиональных маршрутов и практическое отсутствие конкуренции на рынке межрегиональных и внутрирегиональных перевозок, что само по себе не несет стимулов для перевозчиков по снижению цен. Проведенный ФАС России анализ маршрутной сети перевозчиков в ДФО показывает, что доля маршрутов, обслуживаемых един- ственным перевозчиком, составляет более 70%, одним-двумя перевозчиками – 90%.

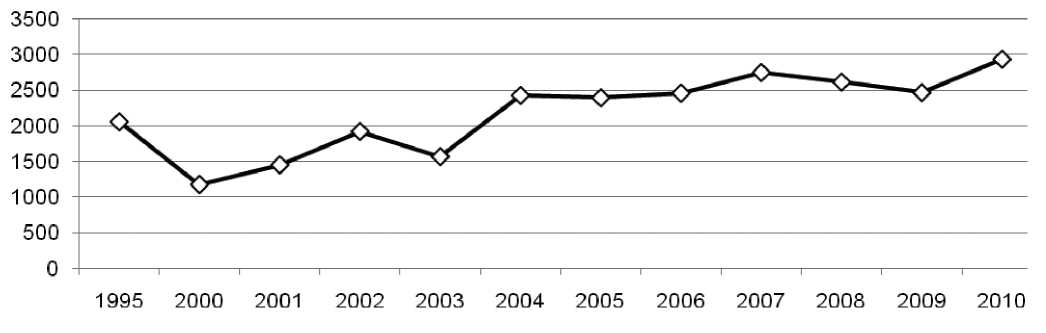

В настоящее время на Дальнем Востоке действует 81 аэропорт, в том числе 14 – федерального значения, 8 – международных. За последние двадцать лет число аэродромов в ДФО сократилось в 3,6 раза (в среднем по России в 4,4 раза), причем сокращение произошло за счет региональных и местных. Более 50% аэродромов имеют грунтовые взлетно-посадочные полосы, что делает невозможным их работу в межсезонные периоды. В действующих аэропортах крайне высок уровень износа аэродромного оборудования. С 1995 г. число перевезенных воздушным транспортом Дальнего Востока пассажиров увеличилось на 30% (рис. 2) [9].

При относительно стабильной положительной общей динамике перевозок пассажиров воздушным транспортом меняется структура перевозок: сокращается объем перелетов в местном и региональном сообщении при увеличении числа полетов за рубеж.

По оценкам специалистов Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА), для 8 субъектов ДФО авиационные перевозки являются социально значимым видом транспорта. К числу таких относятся Республика Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Чукотский АО. В 2007 г. местные пассажирские перевозки на Дальнем Востоке осуществлялись по 168 социально значимым маршрутам. Число социально значимых рейсов превышало 6,5 тыс. ед., было перевезено более 260 тыс. чел. В 2009 г. число социально значимых маршрутов увеличилось до 256, общее количество маршрутов превысило 9 тыс. ед., было перевезено более 360 тыс. чел. [10].

Рис. 2. Перевозки пассажиров воздушным транспортом ДФО, тыс. чел.

В настоящее время около половины пассажиров в местном авиасообщении перевозится по безальтернативным социальным маршрутам, которые субсидируются из региональных бюджетов. В 2010 г. подобные субсидии (дотации) предоставлялись в Сахалинской области, Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский – Палана; Палана – Тигиль; Петропавловск-Камчатский – Оссора), Хабаровском крае (Николаевск-на-Амуре – Тугур – Чумикан – Удское; Николаевск-на-Амуре – Октябрьское – Херпучи – имени Полины Осипенко; Хабаровск – Богородское; Хабаровск – имени Полины Осипенко – Аян; Хабаровск – имени Полины Осипенко – Нелькан; Хабаровск – имени Полины Осипенко – Херпучи; Хабаровск – имени Полины Осипенко – Чумикан; Хабаровск – Николаевск-на-Амуре; Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск; Хабаровск – Охотск).

С 2009 г. также предоставляются субсидии авиаперевозчикам из федеральных средств при перевозках отдельных категорий пассажиров (младше 23 лет и старше 60 лет) по следующим основным маршрутам (в 2009 г. субсидировалось 18 маршрутов, в 2010 г. – 26): Анадырь – Москва – Анадырь; Благовещенск – Москва – Благовещенск; Владивосток – Москва – Владивосток; Магадан – Москва – Магадан; Мирный – Москва – Мирный; Нерюнгри – Москва – Нерюнгри; Якутск – Москва – Якутск; Петропавловск-Камчатский – Москва – Петропавловск-Камчатский; Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск; Хабаровск – Москва – Хабаровск; Полярный – Москва – Полярный. Результаты субсидирования проявились с том, что при общем снижении объема пассажирских перевозок воздушным транспортом в РФ в 2009 г. на 9%, объем перевозок на маршрутах, включенных в программу субсидирования, вырос на 9,1%, а в 2010 г. – на 19,9% [11].

В целом за период с 1995 г. по 2010 г. произошли следующие изменения в объемах пассажирских перевозок через основные аэропорты Дальнего Востока:

-

• возросли перевозки через Южно-Сахалинск (в 1,3 раза), Владивосток (аэропорт Кневичи на 84%), Благовещенск (на 63%), Хабаровск (на 42%), Петропавловск-Камчатский (на 26%);

-

• сократились перевозки через Якутск (на 11%), Магадан (2%), Анадырь (0,1%).

На работу воздушного транспорта Дальнего Востока повлияло и прекращение деятельности авиакомпании «Дальавиа» (октябрь 2008 г.), в июне 2009 г. предприятие было признано банкротом. Рейсы авиакомпании выполняются авиакомпанией «Владавиа». Авиакомпания «Дальавиа» выполняла множество внутренних рейсов, а также международные рейсы из Хабаровска в Сеул (Южная Корея), Ниигату (Япония), Пекин (КНР), Харбин (КНР), Гуаньчжоу (КНР).

Для поддержания аэропортовой инфраструктуры на базе аэропортов, где местные авиаперевозки носят социальный характер и не являются предметом коммерчески эффективного бизнеса, создаются федеральные казенные предприятия (ФКП). В настоящее время приняты решения о создании ФКП «Аэропорты Севера», ФКП «Аэропорты Камчатки» и ФКП «Аэропорты Чукотки». ФПК планируется создать в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях.

В развитии российского рынка авиации в долгосрочной перспективе основной целью провозглашается увеличение авиационной подвижности населения. Именно коэффициент авиационной подвижности населения, который характеризует среднее количество авиаперелетов, совершаемых одним жителем, принимается в качестве целево- го показателя в Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. Действительно, в настоящее время данный показатель для России составляет 0,31 (для Дальнего Востока 0,28), тогда как для подавляющего большинства стран Европы он превышает единицу. Например, для Германии и Франции коэффициент авиационной подвижности населения составляет 2,0, для «островных» стран вследствие географических особенностей расположения, например, для Ирландии, Кипра, показатель еще выше – 3,55 и 4,57 соответственно.

Однако столь значительная разница в уровне авиационной подвижности населения во многом объясняется не только развитием рынка воздушных перевозок, но и существенно более высоким уровнем жизни в указанных странах, а также особенностями локализации капитала и производства. В связи с этим выбор данного показателя в качестве целевого ориентира (равно как и достижение поставленных в Транспортной стратегии величин авиационной мобильности 0,9–1,0 к 2020 г. и 1,7 к 2030 г.) представляется сомнительным. В отношении Дальнего Востока в среднесрочной и долгосрочной перспективе более важно создание надежной системы организации перевозок, соответствующей потребностям населения и хозяйствующих субъектов региона и предоставляющей авиационные услуги мирового качества.

При этом сложившиеся экономико-геграфиче-ские особенности (низкая плотность населения, низкая платежеспособность потребителей услуг местных перевозок) и невысокий базовый уровень развития, а также специфические условия функционирования авиации на Дальнем Востоке (низкая интенсивность пассажиропотоков и, следовательно, высокая себестоимость авиаперевозок вследствие высоких удельных затрат на содержание аэропортовой сети и использования воздушных судов малой вместимости) требуют для данного региона специфических мер, отличных от необходимых в аналогичном временном промежутке для центральной и западной частей страны (где высока плотность населения, имеются разветвленные сети наземного транспорта, уровень доходов потребителей местных перевозок выше). Следовательно, целевые ориентиры, а, возможно, и применяемые модели развития авиационного рынка для различных макрорегионов страны, должны быть дифференцированными.

Морской и речной транспорт

В период с 1990 г. как отмечалось выше, была утрачена сложившаяся ранее на Дальнем Востоке система регулярных морских пассажирских перевозок. Не действуют каботажные линии, связывавшие прибрежные населенные пункты.

Особенно негативно это сказывается на жизни в отдаленных северных территориях. На Камчатке для возобновления морских пассажирских перевозок, прекращенных ранее, правительство края заказало грузопассажирское судно вместимостью 36 чел. и 150 т. Судно строится южнокорейской компанией на верфи в КНР и должно быть завершено в августе 2012 г. Планируется, что осенью 2012 г. с его использованием морские пассажирские перевозки будут восстановлены.

На Чукотке морские пассажирские перевозки как единственная альтернатива воздушному транспорту в транспортной связи поселков и столицы округа, осуществляются из порта Анадырь в порты Беринговский, Эгвекинот, Провидения и Лаврентия. Перевозки пассажиров были прекращены в середине 1990-х гг. и возобновлены в 2006 г. после ремонта судна. В настоящее время морские пассажирские перевозки субсидируются из окружного бюджета (4,3 млн руб. в 2011 г.).

ОАО «Сахалинское морское пароходство» осуществляет, в том числе пассажирские перевозки тремя паромами по линии Ванино – Холмск. Эта линия также является единственной альтернативой воздушному транспорту. В настоящее время это наиболее экономически доступный способ поездки на остров Сахалин: стоимость билета для взрослого пассажира составляет от 1195 руб. (сидячее место) до 3165 руб. (каюта класса «Люкс»), тогда как стоимость авиабилета до Южно-Сахалинска из Хабаровска составляет от 5890 руб., из Владивостока – от 7890 руб. [12]. В течение года паромом пользуются около 60 тыс. чел.

В Приморском крае действует несколько местных паромных пассажирских линий (на острова Попова, Русский, Рейнеке и др.), а также международный грузопассажирский маршрут: Владивосток (РФ) – Донгхе (Республика Корея) – Сакаими-нато (Япония).

Важны для населения ДФО и речные пассажирские перевозки. Всего на Дальнем Востоке (Амурский и Ленский филиалы Российского речного регистра) на учете состоит 138 пассажирских судов.

³ Средняя себестоимость авиаперевозок в расчете на 1 пасс-км на региональных авиалиниях в 4 раза превышает аналогичный показатель на магистральных внутрироссийских авиалиниях.

Численность фактически действующего на территории ДФО пассажирского флота 114 единиц, высок средний возраст судов – около 29 лет, ресурс их эксплуатации уже выработан или близок к исчерпанию. Основной поток пассажиров перевозится по бассейну реки Амур – порядка 1,2 млн чел. за период навигации. В Республике Саха (Якутия) речным транспортом перевозится около 400 тыс. чел. ежегодно.

Для группы компаний «Амурское пароходство» прибыльными являются международные перевозки в КНР, тогда как перевозки в пределах Хабаровского края и города Хабаровска (на левый берег, где расположены дачные участки) – убыточны. Снижается общее число перевозимых пассажиров: 800 тыс. чел. в 2008 г. и 614 тыс. чел. по итогам 2011 г. Ситуацию усугубляет то, что в 2011 г. убыток от пассажирских перевозок по Хабаровскому краю был покрыт субсидией, тогда как перевозки в пределах города не субсидировались из местного бюджета и компания потеряла порядка 31,5 млн руб. В связи с этим компанией планируется выделение пассажирских перевозок в рамках отдельного подразделения во избежание перекрестного финансирования.

Автомобильный транспорт

Рост числа автомобилей в личной собственности граждан приводит к росту внутрирегиональной транспортной подвижности населения с использованием данного вида транспорта. Эта тенденция имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

К положительным моментам относится увеличение мобильности населения, повышение свободы перемещения и сокращение времени на поездки между населенными пунктами региона. Отрицательными можно считать рост числа ДТП, усиление негативного влияние на экологическую обстановку со стороны автомобильного транспорта, увеличение потерь времени, связанных с недостаточной пропускной способностью дорожных сетей крупных городов Дальнего Востока, снижение качества покрытия значительной части автомобильных дорог региона (табл. 2).

Неуклонно растет автомобилизация населения. Наличие хотя бы одного автомобиля в семье в настоящее время становится нормой жизни. Увеличение индивидуальной мобильности населения проявляется в таких показателях, как возрастание числа лиц, имеющих водительские удостоверения, рост числа автотранспортных средств в расчете на одного потенциального водителя и т. д.

Рост автомобилизации не был равномерным. Точкой отсчета изменений подвижности населения на автомобильном транспорте можно считать 1992 г., когда начался ввоз бывших в употреблении иномарок из Японии в регион. С ростом автомобилизации возросла мобильность населения. Использование индивидуальных легковых автомобилей значительно расширяет зоны транспортной доступности организующих центров территории. Следствием автомобилизации является возможность более широкого выбора мест отдыха, мест постоянного проживания в отдалении от центральных районов городов, увеличиваются зоны экономического притяжения городов.

Рост числа личных автомобилей предъявляет новые требования к наличию и качеству транспортных сетей в регионе. В настоящее время транспортные системы крупных городов – Хабаровск, Владивосток – не справляются с нагрузками в пиковые часы. Недостаточно развита и сеть автомобильных дорог между городами Дальнего Востока, небольшие населенные пункты не всегда имеют автомобильную дорогу, связывающую их с административным центром территории, зачастую отсутствуют межпоселенческие дороги. Часть имеющихся дорог, в том числе относящихся к федеральным, не соответствует нормативным характеристикам по качеству покрытия.

Особенно важны автомобильные дороги в северных районах, где отсутствует железнодорожный транспорт. Приведение в должное состояние автомобильных дорог Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Сахалинской области, Камчатского края означает предоставление жителям данных территорий способа наземной транспортировки грузов и перевозки пассажиров. В настоящее время многие автомобильные дороги в отличие от формально зафиксированного статуса на практике являются сезонными, то есть пригодными для относительно безопасного проезда только в зимний период. Кроме того, для уже построенных автомобильных дорог важными являются работы по приведению реконструкции, приведению в техническое соответствие дорожного покрытия, созданию пунктов технического обслуживания, медицинской помощи и организации питания вдоль пути следования, обеспечению непрерывной мобильной связи и т. д.

Отдельные показатели автомобильного транспорта

Таблица 2

|

Показатель |

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

|

Число легковых автомобилей в собственности граждан (ед. на 1 тыс. чел.): |

||||

|

РФ |

92,3 |

130,5 |

169,0 |

213,5* |

|

ДФО |

130,0 |

160,6 |

181,2 |

206,6* |

|

Число ДТП (на 100 тыс. чел. населения): |

||||

|

РФ |

112,7 |

107,5 |

156,1 |

139,5 |

|

ДФО |

130,6 |

127,6 |

175 |

155,9 |

|

Плотность автомобильных дорог общего пользования (км на 1 тыс. км 2 территории): |

||||

|

РФ |

28,0 |

31,0 |

31,0 |

39,0 |

|

ДФО |

5,0 |

5,5 |

5,4 |

6,1 |

|

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием (%): |

||||

|

РФ |

89,9 |

91,1 |

91,3 |

80,6 |

|

ДФО |

90,7 |

91,6 |

77,4 |

69,6 |

* данные за 2008 г.

Источник: Госкомстат России//

На Дальнем Востоке производятся работы по развитию сети автомобильных дорог, однако масштаб этих работ в настоящее время значительно отстает от реальной потребности с учетом процессов автомобилизации. За период 2000–2010 гг. общее увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, имеющих твердое покрытие составило 3,8 тыс. км. Прирост автодорог составил: в Приморском крае – 1,5 тыс. км, Хабаровском крае – 1,4 тыс. км, Республике Саха (Якутия) – 1,0 тыс. км, Амурской области – 0,9 тыс. км, Камчатском крае – 0,3 тыс. км, ЕАО – 0,08 тыс. км. На территории трех субъектов в составе ДФО протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием за исследуемый период сократилась: Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ.

Подводя итог, можно сделать вывод об общих негативных тенденциях в обеспечении транспортной мобильности населения Дальнего Востока в период 1990–2010 гг. Изменяются масштабы и направления пассажирских потоков: при сокращении поездок в абсолютном выражении снижается сила «притяжения» центральных районов страны и увеличивается пассажиропоток в страны АТР.

Отлаженные ранее в регионе системы организации перевозок пассажиров были разрушены с изменением общей экономической системы, а создание новых на отдельных видах транспорта в настоящее время лишь начинается. Все это не только отрицательно влияет на комфортность проживания в самом восточном макрорегионе России, но и снижает возможности экономического развития региона.

*****

-

1. Бардаль А. Б. Транспорт как фактор долгосрочного развития Дальневосточного региона России//Недвижи-мость и инвестиции. Правовое регулирование. – 2010, № 3.

-

2. Единая транспортная система/Под ред. В. Г. Галабурды. – М.: Транспорт, 2001.

-

3. Петрова Е. В., Ганченко О. И., Кевеш А. Л. Статистика транспорта. – М.: Финансы и статистика, 2001.

-

4. Рассчитано на основе базы данных Evrostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu

-

5. Рассчитано на основе данных Госкомстата России. http://www.gks.ru

-

6. Рассчитано на основе данных Российского союза туриндустрии. http://www.ratanews.ru

-

7. Зубарев И. Что будет с поездами?//АиФ Дальний Восток. № 6 (628) от 9 февраля 2011 г.

-

8. Новости Владивостока//Дальневосточная звезда. 21.01.2010 г. http://dv-zvezda.ru

-

9. Социально-экономическое положение ДФО за 2000–2010 гг. – Хабаровск: Карйкомстат, 2011.

-

10. Развитие региональных авиаперевозок в России. Аналитический доклад. 2010 г. //ФГУП ГосНИИ ГА. http://www.gosniiga.ru

-

11. Доклад об обоснованности стоимости авиаци-

онного сообщения между регионами Дальнего Востока и европейской частью России и предложениях по ее снижению//ГосМенеджмент. Электронный журнал. Аналитические материалы от 14.04.2011 г. 12. Данные ОАО «Сахалинское морское пароходство». ; ОАО «Аэрофлот». http://www.

Список литературы Обеспечение транспортной подвижности населения в Дальневосточном федеральном округе

- Бардаль А.Б. Транспорт как фактор долгосрочного развития Дальневосточного региона России // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. - 2010, № 3. EDN: NAYARF

- Единая транспортная система / Под ред. В.Г. Галабурды. - М.: Транспорт, 2001.

- Петрова Е.В., Ганченко О.И., Кевеш А.Л. Статистика транспорта. - М.: Финансы и статистика, 2001.

- Рассчитано на основе базы данных Evrostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

- Рассчитано на основе данных Госкомстата России. http://www.gks.ru.