Обеспеченность России сельскохозяйственными угодьями и эффективность их использования

Автор: Колесняк Антонина Александровна, Полянская Наталья Михайловна

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 1 (19), 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - произвести оценку обеспеченности России сельскохозяйственными угодьями, определить уровень эффективности их использования и обозначить основные направления повышения их продуктивности. Исследование выполнено с применением индуктивного, дедуктивного методов познания, традиционных способов экономического анализа: сравнения; группировки; исчисления абсолютных, относительных и средних величин; табличного и графического способа обработки статистических данных. Приведена методика обобщенной оценки эффективности использования сельскохозяйственных угодий. Дана сравнительная оценка обеспеченности земельными угодьями России и ряда зарубежных стран. Определена эффективность использования отечественных сельскохозяйственных угодий, которая в регионах России существенно дифференцирована и имеет тенденцию к снижению, особенно на территориях с экстремальными природными условиями. Это вкупе с экономическими факторами не позволяет использовать землю эффективно. По результатам оценки и анализа предложены приоритетные меры повышения уровня эффективности землепользования: 1) упорядочение и актуализация федеральной и региональной нормативно-правовой базы в сфере землепользования, формирование основ стратегического государственного управления процессом использования и охраны земельных ресурсов, усиление контроля над соблюдением требований земельного законодательства и ужесточение санкций к нарушителям;проведение мониторинга состояния земель и инвентаризации всех сельхозугодий с их разграничением (федеральные, региональные, муниципальные, юридических лиц, общей собственности - долевой, совместной); 3) принятие государством повышенной ответственности и обязанности принимать на себя климатически неблагоприятную нагрузку (в регионах с экстремальными природными условиями), поскольку земля, как природный ресурс, при любой форме собственности остается национальным достоянием; 4) обеспечение крупным сельхозпроизводителям стабильного землепользования для развития производства как гарантии продовольственного обеспечения и социально-экономической опоры малых форм хозяйствования; 5) оказание поддержки хозяйствам по обновлению и модернизации основных фондов, применению технологий, позволяющих снизить степень засоления и переувлажнения почв, проведению мелиоративного строительства, направленного на предотвращение водной и ветровой эрозии. Материалы исследования могут быть полезны при выработке управленческих решений в рамках агропродовольственной политики.

Земельные ресурсы, эффективность использования, сельскохозяйственные угодья, продовольственное обеспечение, продовольственная безопасность, сельское хозяйство

Короткий адрес: https://sciup.org/140256979

IDR: 140256979 | УДК: 332.365 | DOI: 10.36718/2500-1825-2021-1-78-96

Текст научной статьи Обеспеченность России сельскохозяйственными угодьями и эффективность их использования

Введение. Политические и социально-экономические события, происходящие в последние годы в странах мира, свидетельствуют о том, что для обеспечения продовольственной безопасности важно располагать необходимым ресурсным потенциалом для производства продовольствия в необходимых объемах. При любой общественноэкономической формации земля, наряду с трудом и капиталом, является важнейшим средством производства в сельском хозяйстве.

Для аграрных нужд используются земли сельскохозяйственного назначения, значительное место в них занимают сельскохозяйственные угодья, в состав которых входят пашня, сенокосы, пастбища, залежь и земли под многолетними насаждениями. При росте численности мирового населения сокращается площадь сельскохозяйственных угодий и пахотных земель на жителя планеты, ценность земель растет. Россия обеспечена угодьями относительно лучше и уступает только Канаде, Австралии и Казахстану. Вместе с тем в России, США и Австралии за последние годы размер пашни заметно сократился.

Цель исследования: провести оценку обеспеченности России сельскохозяйственными угодьями, определить уровень эффективности их использования и обозначить основные направления повышения их продуктивности.

Для достижения заданной цели решены следующие исследовательские задачи:

-

– выполнена дифференциация отдельных стран мира по обеспеченности жителей пашней, по доле пашни в площади сельскохозяйственных угодий и определено место России на мирохозяйственной «арене сельхозземель»;

-

– выявлены тенденции обеспеченности стран земельными ресурсами и проведена оценка структурных изменений в сельскохозяйственных угодьях;

-

– охарактеризована структура сельскохозяйственных угодий России и федеральных округов;

-

– определены натуральные и стоимостные параметры эффективности использования сельскохозяйственных угодий в хозяйствах России;

-

– выполнена обобщенная финансово-экономическая оценка продуктивности сельскохозяйственных угодий в России и федеральных округах;

-

– обозначены основные направления повышения продуктивности земель.

В ходе исследования использованы методы индукции, дедукции, абстрагирования, обобщения, традиционные приемы экономического анализа: сравнение, группировка, табличные способы. Исследование охватывает 1991–2020 гг. Информационную базу составили научные публикации, статистические данные, нормативно-правовые документы, материалы интернет-ресурсов.

Результаты исследования

Общемировые тенденции обеспеченности земельными угодьями

На мирохозяйственной арене Россия имеет главное конкурентное преимущество – значительный размер земельных ресурсов и относительно высокую обеспеченность своих жителей пашней (табл. 1).

Таблица 1

Обеспеченность земельными угодьями жителей некоторых стран мира (на начало 2019 г.)*

|

л к к Рч (1) 3 о К |

Группа стран по обеспеченности пашней |

в 5 a s

Ю |

В т. ч. пашня |

||

|

cd и И ^ S |

’S & ° S У § % |

У S о к н К |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

I |

Приходится пашни от 101 до 200 га на 100 чел. населения: |

||||

|

Канада |

896,6 |

38,4 |

4,3 |

104 |

|

|

Австралия |

769,2 |

32,3 |

4,1 |

124 |

|

|

Казахстан |

270,0 |

25,5 |

9,4 |

163 |

|

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

II |

Приходится пашни от 51 до 100 га на 100 чел. населения: |

||||

|

Беларусь |

20,3 |

5,8 |

28,6 |

60 |

|

|

Россия |

1640,2 |

122,7 |

7,5 |

84 |

|

|

Аргентина |

273,7 |

38,7 |

14,1 |

88 |

|

|

III |

Приходится пашни от 10 до 50 га на 100 чел. населения: |

||||

|

Новая Зеландия |

26,3 |

0,5 |

2,0 |

10 |

|

|

Индия |

297,3 |

156,3 |

53,0 |

12 |

|

|

Германия |

34,9 |

11,6 |

33,2 |

14 |

|

|

Мексика |

194,4 |

23,5 |

12,1 |

19 |

|

|

ЮАР |

121,3 |

11,6 |

9,6 |

21 |

|

|

Бразилия |

835,8 |

56,9 |

6,8 |

27 |

|

|

Франция |

54,8 |

18,1 |

33,0 |

28 |

|

|

Польша |

30,6 |

11,0 |

36,0 |

29 |

|

|

США |

914,7 |

158,3 |

17,3 |

48 |

|

|

IV |

Приходится пашни <10 га на 100 чел. населения: |

||||

|

Япония |

36,5 |

4,1 |

11,0 |

3 |

|

|

Чили |

74,4 |

1,3 |

1,7 |

7 |

|

|

КНР |

942,5 |

121,6 |

12,9 |

9 |

|

|

Великобритания |

24,2 |

6,1 |

25,2 |

9 |

*Составлено по источнику [1].

В наивысшей степени пашней обеспечены жители трех стран первой группы ввиду невысокой плотности населения и значительной площади пашни. По обеспеченности пашней жителей Россия уступает лишь трем странам первой группы и Аргентине. Но доля пашни в общей площади земель невысока по сравнению с другими странами, поскольку в нашей стране значительная часть земель расположена в экстремальной природно-климатической зоне, ограничивающей возможности использования пашни.

Структурная динамика земель в странах мира неоднозначна (табл. 2).

Таблица 2

Структурные изменения в сельскохозяйственных угодьях стран мира (на начало года)*

|

у и S к о > К Р |

Группы стран по удельному весу пашни в площади ( S ) с.-х. угодий |

1991 г. |

1996 г. |

2019 г. |

2019 г. к 1991 г.** |

||||||||||

|

S с.-х. угодий, всего, млн га |

В т. ч. пашня |

S с.-х. угодий, всего, млн га |

В т. ч. пашня |

S с.-х. угодий, всего, млн га |

В т.ч. пашня |

∆ S с.-х. угодий |

∆ пашни |

||||||||

|

млн га |

% |

млн га |

% |

млн га |

% |

млн га |

% |

площади |

доли, проц.п. |

||||||

|

млн га |

% |

||||||||||||||

|

I |

Доля пашни от 51 до 100 %: Россия |

222,4 |

137,9 |

62 |

222,0 |

131,0 |

59 |

222,0 |

122,7 |

55 |

-0,4 |

-2 |

-15,2 |

-11 |

-7 |

|

Франция |

30,1 |

18,4 |

61 |

30,1 |

18,4 |

61 |

28,7 |

18,1 |

63 |

-1,4 |

-5 |

0 |

0 |

+2 |

|

|

Канада |

73,4 |

45,5 |

62 |

74,5 |

45,4 |

61 |

58,2 |

38,4 |

66 |

-15,2 |

-21 |

7,1 |

-16 |

+4 |

|

|

Беларусь |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

9,3 |

6,2 |

67 |

8,5 |

5,8 |

68 |

-0,8 |

-9 |

-0,4 |

-7 |

+1 |

|

|

Германия |

17,3 |

11,8 |

68 |

17,3 |

11,8 |

68 |

16,6 |

11,6 |

70 |

-0,7 |

-4 |

-0,2 |

-2 |

+2 |

|

|

Польша |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

18,6 |

14,1 |

76 |

14,5 |

11,0 |

76 |

-4,1 |

-22 |

-3,1 |

-22 |

0 |

|

|

Индия |

181,0 |

162,9 |

90 |

180,8 |

162,7 |

90 |

179,7 |

156,3 |

87 |

-1,3 |

-1 |

-6,6 |

-4 |

-3 |

|

|

Япония |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

5,4 |

4,6 |

85 |

4,4 |

4,1 |

94 |

-1,0 |

-19 |

-0,5 |

-11 |

+9 |

|

|

II |

Доля пашни от 10 до 50 %: ЮАР |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

99,5 |

14,9 |

15 |

96,3 |

11,6 |

12 |

-3,2 |

-3 |

-3,3 |

-22 |

-3 |

|

Мексика |

102,0 |

25,5 |

25 |

107,2 |

25,7 |

24 |

106,9 |

23,5 |

22 |

+4,9 |

+5 |

-2,0 |

-8 |

-3 |

|

|

КНР |

495,0 |

123,8 |

25 |

534,7 |

123,0 |

23 |

528,5 |

121,6 |

23 |

+33,5 |

+7 |

-2,2 |

-2 |

-2 |

|

|

Бразилия |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

258,5 |

56,9 |

22 |

236,9 |

56,9 |

24 |

-21,6 |

-8 |

0 |

0 |

+2 |

|

|

Казахстан |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

173,9 |

31,3 |

18 |

101,9 |

25,5 |

25 |

-72,0 |

-41 |

-5,8 |

-19 |

+7 |

|

|

Аргентина |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

172,7 |

29,4 |

17 |

148,8 |

38,7 |

26 |

-23,9 |

-14 |

+9,3 |

+32 |

+9 |

|

|

Великобритания |

17,8 |

5,9 |

33 |

17,4 |

5,9 |

34 |

17,4 |

6,1 |

35 |

-0,4 |

-2 |

+0,2 |

+3 |

+2 |

|

|

США |

427,0 |

175,1 |

41 |

420,1 |

180,6 |

43 |

405,8 |

158,3 |

39 |

-21,2 |

-5 |

-16,8 |

-10 |

-2 |

|

|

III |

Доля пашни <10 %: Новая Зеландия |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

16,6 |

1,7 |

10 |

10,5 |

0,5 |

5 |

-6,1 |

-37 |

-1,2 |

-71 |

-5 |

|

Чили |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

15,3 |

2,1 |

14 |

15,7 |

1,3 |

8 |

+0,4 |

+3 |

-0,8 |

-38 |

-6 |

|

|

Австралия |

453,0 |

49,8 |

11 |

463,3 |

46,3 |

10 |

358,9 |

32,3 |

9 |

-94,1 |

-21 |

-17,5 |

-35 |

-2 |

|

* Составлено по источникам [1; 2].

** По странам, где нет данных за 1991 г., изменение в 2019 г. рассчитано по отношению к 1996 г.

Россия занимает средние позиции по доле пашни в сельскохозяйственных угодьях. Высоким удельным весом пахотных земель при относительно малой площади сельскохозяйственных угодий характеризуются Япония, Польша, Германия, Беларусь, Франция, а также Индия – при значительной площади угодий. Меньшую долю пашни при сравнительно больших площадях угодий имеют Австралия, Китай, США, Бразилия и Аргентина. В целом наблюдается сокращение площади сельскохозяйственных угодий и пашни на фоне динамичного роста численности мирового населения. Поэтому ценность земельных угодий возрастает.

За исследуемый период площадь сельскохозяйственных угодий сократилась почти во всех странах, кроме Китая и Мексики с заметным ее увеличением. Россия, США и Австралия допустили заметное снижение размера своих пахотных земель. В России площадь пашни уменьшилась более чем на 11 % (на 15 млн га); в США – на 10; в Австралии – на 35 %. Доля пахотных земель в площади сельскохозяйственных угодий в нашей стране снизилась на 7 процентных пунктов.

Многие страны, наоборот, стараются сдерживать сокращение своих пахотных земель и даже наращивать их. Бразилия и Франция в последние годы сохранили, а Аргентина и Великобритания – увеличили площадь пашни; Канада, Аргентина, Казахстан и даже «малогабаритная» Япония повысили ее удельный вес в общей площади угодий. Правительства развитых стран бережно используют земли, строго относятся к установлению норм режима их охраны и контролю соблюдения этих норм [3]. России явно не хватает более эффективного управления землями, усиления контроля и степени ответственности за качество и результаты землепользования.

Состав и структура сельскохозяйственных угодий в России

В целом по России удельный вес сельскохозяйственных угодий в площади земель в динамике последних лет относительно стабилен и составляет порядка 13 %. Данные по годам об изменении в площади сельскохозяйственных угодий по Российской Федерации не дают, на первый взгляд, оснований для определенных выводов (табл. 3).

Таблица 3

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в России, млн га*

|

На начало года |

С.-х. угодья, всего, млн га |

В т. ч.: |

|||

|

пашня |

сенокосы, пастбища |

залежь |

многолетние насаждения |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

1991 |

222,4 |

137,9 |

82,3 |

0,3 |

1,9 |

|

1996 |

222,0 |

131,0 |

87,5 |

1,5 |

2,0 |

|

2001 |

221,1 |

124,4 |

90,9 |

3,9 |

1,9 |

Окончание табл. 3

|

2005 |

220,7 |

122,1 |

92,0 |

4,8 |

1,8 |

|

2020 |

222,0 |

122,7 |

94,0 |

3,5 |

1,8 |

|

Δ 2020 к 1991, % |

99,8 |

89,0 |

114,2 |

↑ в 12 раз |

95,0 |

*Составлено по источнику [2].

Для полноты понимания сути процессов необходимо заглянуть глубже в публикуемые сведения. Все менее благоприятной становится видовая структура сельскохозяйственных угодий: сокращается площадь пашни, растут размеры естественных кормовых угодий и залежи. Но главная беда России – в стихийном «забрасывании» ценнейших земель.

Из 222 млн га сельскохозяйственных угодий в России 85 % – частные [4]. Многие землепользователи, ссылаясь на статус частной собственности земли, не всегда придерживаются научно обоснованных технологий выращивания сельскохозяйственных культур и проведения агрохимических и противоэрозионных мероприятий почв, что отрицательно влияет на состояние и результаты использования угодий.

Аграрное производство в России функционирует сейчас на предельно неустойчивой базе земельно-правовых институтов, а продовольственная перспектива страны ставится в большую зависимость от хозяйственных решений собственников земельных долей [4, с. 138].

За 1991–2020 гг. площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 0,4 млн га (на 0,2 %). На это повлияли структурные сдвиги в виде совокупного влияния факторов: на 15,2 млн га (11,0 %) сократилась площадь пашни, на 0,1 млн га (5,0 %) – площадь многолетних насаждений; на 11,7 млн га (14,2 %) увеличилась площадь сенокосов и пастбищ; на 3,2 млн га (в 12 раз) возросли размеры залежи. Основной причиной сокращения площади пашни стало разгосударствление земельных ресурсов и переход их в другие формы собственности и в категорию залежных.

Изменения в составе сельскохозяйственных угодий произошли и в разрезе федеральных округов (табл. 4).

За 2006–2020 гг. в России произошел прирост сельскохозяйственных угодий в связи с присоединением территории Крыма. Изменения в структуре земель Дальневосточного (ДФО) и Сибирского (СФО) федеральных округов связаны с тем, что Республика Бурятия и Забайкальский край в 2018 г. включены в ДФО.

Преобладающая часть российских земель расположена на территории ДФО и СФО, где из-за природно-климатических условий доля сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади сравнительно низка. Однако СФО по удельному весу сельскохозяйственных угодий в общероссийской их площади занимает второе место после Приволжского.

Таблица 4

Состав и распределение сельскохозяйственных угодий (на начало года)*

|

Федеральный округ России |

2006 г. |

2020 г. |

||||||||

|

Общая земельная площадь ( S ) |

В т. ч. с.-х. угодья |

Общая земельная площадь ( S ) |

В т. ч. с.-х. угодья |

|||||||

|

св Ph в ц S |

о Н В W о\ |

св Рн В Ч § |

% |

св Рн В |

О н В й ох |

св Pl В § |

% |

|||

|

। Л Г^ св CD Рн си 5 2 ° ’§ сс 9® ю 2 о в |

В 1=1 о ^‘ 0 X* Рн О со у |

л е: св 0J Е4 & 5§ сс 3"« 2 о * |

=В В « о ^> 0 х Р-1 о СО у |

|||||||

|

Центральный |

65,0 |

3,8 |

33,4 |

51,4 |

15,1 |

65,0 |

3,8 |

33,3 |

51,2 |

15,0 |

|

Северо-Западный |

166,0 |

9,7 |

6,8 |

4,1 |

3,1 |

168,7 |

9,9 |

6,8 |

4,0 |

3,1 |

|

Южный |

43,0 |

2,5 |

31,8 |

75,5 |

14,4 |

44,8 |

2,6 |

33,7 |

75,2 |

15,2 |

|

СевероКавказский |

17,1 |

1,0 |

12,1 |

71,1 |

5,5 |

17,0 |

0,9 |

12,1 |

71,2 |

5,4 |

|

Приволжский |

104,0 |

6,1 |

55,2 |

53,2 |

25,1 |

103,7 |

6,1 |

55,0 |

53,0 |

24,8 |

|

Уральский |

182,3 |

10,7 |

16,4 |

9,0 |

7,4 |

181,8 |

10,6 |

16,4 |

9,0 |

7,4 |

|

Сибирский |

516,5 |

30,2 |

56,8 |

11,0 |

25,7 |

436,2 |

25,5 |

45,9 |

10,5 |

20,7 |

|

Дальневосточный |

615,9 |

36,0 |

8,0 |

1,3 |

3,7 |

695,3 |

40,6 |

18,8 |

2,7 |

8,4 |

|

Итого |

1709,8 |

100 |

220,7 |

12,9 |

100 |

1712,5 |

100 |

222,0 |

13,0 |

100 |

*Составлено по источнику [5].

В Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Центральном округах доля сельскохозяйственных угодий в общей площади земель заметно выше, чем в остальных. Более значительным земельным потенциалом для производства аграрной продукции обладают Приволжский, Сибирский, Южный и Центральный округа, на территории которых расположено 76 % всех сельскохозяйственных угодий страны.

Земля как средство производства является базовым условием обеспечения продовольствием, поэтому большое значение при этом имеет оценка эффективности ее использования.

Эффективность использования сельскохозяйственных угодий

Оценка эффективности использования сельскохозяйственных угодий проводится при помощи соответствующих натуральных, стоимостных и относительных показателей.

За рассмотренный период урожайность зерновых, зернобобовых, картофеля и овощей возросла более чем на треть, что определенным образом свидетельствует о повышении эффективности использования сельскохозяйственных угодий, в первую очередь, пашни. За 2016–2019 гг. абсолютные объемы производства зерна, овощей, яиц, скота и птицы на убой возросли, а картофеля и молока – снизились.

Производство яиц, мяса свиней и птицы на единицу пахотных земель увеличилось. Вместе с тем производство молока и мяса крупного рогатого скота на единицу сельскохозяйственных угодий, а также прибыль от продажи – снизились (табл. 5).

Эффективность использования земель в хозяйствах всех категорий*

Таблица 5

|

Показатель |

На начало года |

\р . ox [-1 г Q\ Рн' О ^ CM О <] CM Й |

||

|

2006 |

2016 |

2019 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Площадь с.-х. угодий, млн га |

220,7 |

222,1 |

222,0 |

99,9 |

|

В т. ч. пашни |

122,1 |

123,0 |

122,7 |

-0,2 |

|

Урожайность с.-х. культур с 1 га, ц: зерна и зернобобовых культур (в весе после доработки) |

18,5 |

23,7 |

25,4 |

+7,2 |

|

картофеля |

124,0 |

164,0 |

170,0 |

+3,7 |

|

овощей |

170,0 |

226,0 |

243,0 |

+7,5 |

|

Произведено, тыс. т: зерна (в весе после доработки) |

77800 |

104700 |

113300 |

+8,2 |

|

картофеля |

28100 |

25400 |

22400 |

-11,8 |

|

овощей |

11300 |

13200 |

13700 |

+3,8 |

|

молока |

31069,9 |

29887,5 |

30611,2 |

+2,4 |

|

скота и птицы на убой (в убойном весе) |

4989,5 |

9518,5 |

10629,4 |

+11,7 |

|

яиц, млн шт. |

37139,7 |

42509,6 |

44901,2 |

+5,6 |

|

Окончание табл. 5 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Произведено на 100 га с.-х. угодий, ц: молока |

140,78 |

134,57 |

137,89 |

+2,5 |

|

мяса крупного рогатого скота в живом весе |

8,63 |

7,28 |

7,24 |

-0,5 |

|

Произведено мяса свиней в живом весе на 100 га пашни, ц |

13,30 |

25,23 |

32,34 |

+28,1 |

|

Произведено на 100 га посевов, ц: зерна (в весе после доработки) |

1025,9 |

1321,2 |

1422,8 |

+7,7 |

|

яиц, тыс. шт. |

48973,1 |

53671,5 |

56384,7 |

+5,1 |

|

мяса птицы в живом весе |

14,4 |

57,2 |

62,5 |

+9,3 |

|

Стоимость валовой с.-х. продукции на 100 га с.-х. угодий (совокупная землепродуктивность), тыс. руб. |

625,8 |

2159,1 |

2409,6 |

+11,6 |

|

Прибыль от продажи с.-х. продукции, млн руб. |

61564 |

336970 |

302606 |

-10,2 |

|

Прибыль от продажи с.-х. продукции на 1 га посевной площади, млн руб. |

811,8 |

4248,3 |

3799,9 |

-10,6 |

|

*Расчеты авторов по источникам [5–7]. |

||||

Обобщенная оценка эффективности использования сельскохозяйственных угодий проведена посредством детерминированной факторной модели совокупной землепродуктивности (ЗП сов ) [8]:

ВП сов = ,

-

с . х . у

- где ЗПсов – совокупная землепродуктивность, тыс. руб. на 100 га;

ВП – стоимость валовой продукции сельского хозяйства, млн руб.;

S с.х.у – площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га.

Использование относительных стоимостных величин позволяет объективно сопоставлять различные виды аграрной продукции по федеральным округам и проводить обобщенную финансово-экономическую оценку продуктивности земель. За несколько лет первый фактор (стоимость валовой продукции в фактически действовавших ценах) возрос в целом по России и по всем федеральным округам, кроме Дальневосточного, где стоимость продукции за 2019–2020 гг. снизилась на 3,1 % (табл. 6).

Таблица 6

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства по федеральным округам России (в фактически действовавших ценах), млн руб.*

|

Федеральный округ |

На начало года |

\р . о\ Il ~ О ^ О °? см о |

|||

|

2006 |

2016 |

2019 |

2020 |

||

|

Центральный |

292952 |

1265435 |

1467970 |

1582777 |

+7,8 |

|

Северо-Западный |

73976 |

225538 |

246116 |

267739 |

+8,8 |

|

Южный |

208111 |

811568 |

903937 |

1013456 |

+12,1 |

|

СевероКавказский |

104073 |

384914 |

461495 |

492610 |

+6,7 |

|

Приволжский |

355588 |

1113852 |

1191900 |

1316907 |

+10,5 |

|

Уральский |

97487 |

292396 |

321680 |

343824 |

+6,9 |

|

Сибирский |

185003 |

337213 |

556883 |

591447 |

+6,2 |

|

Дальневосточный |

63771 |

180454 |

198823 |

192651 |

-3,1 |

|

Всего по России |

1380961 |

4611370 |

5348804 |

5801411 |

+8,5 |

*Составлено по источнику [5].

Значение второго фактора – площади сельскохозяйственных угодий – за эти годы практически не изменилось (табл. 7).

Площадь сельскохозяйственных угодий по федеральным округам России, тыс. га*

Таблица 7

|

Федеральный округ |

На начало года |

\О • ох tn о ^ О 2s см о < |

|||

|

2006 |

2016 |

2019 |

2020 |

||

|

Центральный |

33441,9 |

33285,2 |

33267,2 |

33263,3 |

–0,01 |

|

Северо-Западный |

6838,7 |

6830,7 |

6827,0 |

6825,9 |

–0,02 |

|

Южный |

31782,7 |

33732,6 |

33730,0 |

33728,4 |

0,00 |

|

Северо-Кавказский |

12111,5 |

12094,3 |

12092,9 |

12092,6 |

0,00 |

|

Приволжский |

55203,8 |

55067,8 |

55037,7 |

55031,5 |

–0,01 |

|

Уральский |

16440,7 |

16371,0 |

16359,7 |

16356,5 |

–0,02 |

|

Сибирский |

46034,3 |

45878,0 |

45857,7 |

45852,0 |

–0,01 |

|

Дальневосточный |

18825,4 |

18806,7 |

18804,9 |

18804,8 |

0,00 |

|

Всего по России |

220679,0 |

222066,3 |

221977,1 |

221955,0 |

0,00 |

*Составлено по источнику [5].

Это свидетельствует о том, что превалирующее влияние на уровень совокупной землепродуктивности оказал первый (стоимостный) фактор.

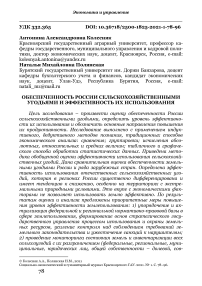

В результате влияния указанных факторов к 2020 г. наивысший уровень землепродуктивности сложился в Центральном, СевероКавказском и Северо-Западном округах, наименьший – в Дальневосточном, Сибирском и Уральском (рис.).

Совокупная землепродуктивность по федеральным округам России, тыс. руб. на 100 га сельскохозяйственных угодий

За 2006–2020 гг. по России уровень продуктивности земли возрос более чем в четыре раза. В наименьшей мере показатель возрос в ДФО (в 1,7 раза), в то время как в других округах за эти 15 лет продуктивность земли увеличилась более чем в три раза.

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. уровень совокупной землепродук-тивности возрос более чем на 6 %, как в целом по России, так и по всем федеральным округам, кроме ДФО, где показатель снизился за год на 3,1 % (или 32,8 тыс. руб. на каждые 100 га сельхозугодий). В хозяйствах ДФО очевидной является не только отрицательная динамика, но также и сравнительно низкий уровень совокупной землепродуктивности – он в 2,6 раза ниже, чем по России; темп роста этого показателя заметно ниже других округов. Это связано со значительной дифференциацией при- родно-климатических и экономических условий хозяйствования в федеральных округах и регионах России.

Сформировавшийся уровень использования земли в хозяйствах России – это прямое следствие земельных преобразований на рубеже прошлого и текущего столетий. Было необоснованно допущено выведение «продуктивных особо ценных земель из хозяйственного оборота, снижение их плодородия, отсутствие научно обоснованной системы земледелия, сосредоточение большого количества земли в собственности крупных агрохолдинговых структур» [9, с. 108].

Состояние практически всех факторов аграрного производства продолжает усугубляться. Так, значительным фактором, сдерживающим рост эффективности использования сельскохозяйственных угодий, является критически низкий уровень материально-технического оснащения. В последние годы сложилась негативная тенденция к сокращению численности основных видов сельхозтехники в отечественных аграрных организациях. Вместе с тем важнейшим условием роста эффективности сельского хозяйства является полное использование сельскохозяйственных угодий в максимально возможном триединстве факторов производства [10, с. 230; 11]. В России же наличие техники в аграрных организациях на начало 2019 г. в несколько раз ниже уровня 2006 г. Наибольшее сокращение произошло по сеялкам, плугам и уборочным агрегатам. Наряду с низким уровнем технической оснащенности повышению эффективности аграрного производства России препятствует высокая моральная и физическая изношенность основных фондов [12] (табл. 8).

Таблица 8

Численность основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, тыс. ед.*

|

Вид техники |

На начало года |

\О ox t-ч - О' 1^ CM Q < CM Й |

||

|

2006 |

2016 |

2019 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Тракторы |

480,3 |

233,6 |

211,9 |

44,1 |

|

Плуги |

148,8 |

64,1 |

58,5 |

39,3 |

|

Культиваторы |

175,5 |

93,2 |

84,8 |

48,3 |

|

Сеялки |

218,9 |

93,6 |

79,0 |

36,1 |

|

Комбайны зерноуборочные |

129,2 |

61,4 |

56,9 |

44,0 |

|

Комбайны картофелеуборочные |

4,5 |

2,3 |

2,0 |

44,4 |

|

Комбайны кормоуборочные |

33,4 |

14,0 |

12,3 |

36,8 |

|

Свеклоуборочные машины |

7,2 |

2,2 |

2,1 |

29,2 |

Окончание табл. 8

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Косилки |

63,9 |

32,2 |

30,1 |

47,1 |

|

Пресс-подборщики |

32,4 |

20,9 |

19,6 |

60,5 |

|

Жатки валковые |

46,9 |

19,7 |

18,8 |

40,1 |

|

Дождевальные и поливные машины и установки |

8,6 |

5,9 |

6,1 |

70,9 |

|

Разбрасыватели твердых минеральных удобрений |

19,7 |

15,5 |

15,7 |

79,7 |

|

Машины для внесения в почву: твердых органических удобрений |

10,9 |

4,8 |

4,5 |

41,3 |

|

жидких органических удобрений |

5,8 |

3,6 |

3,8 |

65,5 |

|

Опрыскиватели и опыливатели тракторные |

24,6 |

22,4 |

23,5 |

95,5 |

|

Доильные установки и агрегаты |

50,3 |

25,1 |

22,4 |

44,5 |

*Составлено по источнику [7].

Отрасли сельского хозяйства России продолжают утрачивать свой ресурсный потенциал: во многих хозяйствах сократилась посевная площадь и уменьшилась урожайность сельскохозяйственных культур, снизились поголовье и продуктивность животных. По сравнению с 1991 г. площадь сельскохозяйственных угодий в хозяйствах уменьшилась более чем на 2 млн га, площадь пашни – на 10,8 млн га. По мнению [13], «потеря значительных площадей продуктивных сельскохозяйственных земель обусловлена не только недостатками их хозяйственного использования, но и сложной экономической ситуацией, не позволяющей проводить комплексные мероприятия по сохранению и повышению их плодородия».

Повышению эффективности использования земли может способствовать максимальная экономия денежных и трудовых затрат, что реально возможно только при условии массового использования интенсивных, ресурсосберегающих технологий. Все это вызывает необходимость продуманного, научно обоснованного подхода к управлению. Важна систематическая оценка эффективности системы землепользования, и, по мнению [14, с. 37], также особое внимание необходимо уделять пространственному планированию и размещению аграрных предприятий. Проблема повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий, с точки зрения [15, с. 12], имеет комплексный характер, поэтому решать ее надо согласованно на всех уровнях управления.

Для повышения эффективности использования земель, по утверждению [16, с. 173], обязательна поддержка государства, которая может выражаться в стимулировании процессов вовлечения неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, ужесточении требований к землепользователям, оптимизации процессов бюджетного субсидирования агра- риев с учетом адаптации под рыночную конъюнктуру, а также в использовании фискальных, ценовых и иных механизмов.

Выводы

-

1. В производстве продовольствия основным средством, фактором базисного значения являются земельные ресурсы. Значительное место в них занимают сельскохозяйственные угодья, относящиеся к категории особо охраняемых земель.

-

2. Россия обладает конкурентным преимуществом в мире по абсолютной площади земельных ресурсов. Но доля пашни в них невысока (7,5 %), поскольку значительная часть расположена в экстремальных природных условиях, ограничивающих ее использование. Несмотря на это, сформировалась относительно высокая обеспеченность россиян пашней.

-

3. Правительства развитых стран берегут свои земельные ресурсы, соблюдают в интересах государства режимы их охраны, проводят жесткую политику их сбережения. И как результат – сдерживается их сокращение (Индия), увеличивается площадь земли (Китай), и в мире за исследуемый период достигнут рост сельскохозяйственных угодий почти на 2 %. И только Россия сократила свою пашню более чем на 15 млн га при увеличении залежных земель в 12 раз. В зарубежном законодательстве идет процесс сужения пределов юридических правомочий земельных собственников, обременения их ограничениями и требованиями, вытекающими из задач государства.

-

4. Крупное сельскохозяйственное производство России функционирует сейчас на предельно неустойчивой в правовом отношении земельной базе, а продовольственная перспектива России ставится в зависимость от поведения собственников земельных долей, поскольку 85 % угодий являются частными.

-

5. Сформировалась существенная дифференциация территории России по уровню продуктивности земли. Низкие ее параметры сложились в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах. В регионах Дальневосточного округа продуктивность земли более чем в два раза ниже, чем по России.

В качестве первоочередных мер повышения эффективности использования земельных ресурсов предлагается:

– упорядочение и актуализация федеральной и региональной нормативно-правовой базы в сфере землепользования, формирование основ стратегического государственного управления процессом использования и охраны земельных ресурсов, усиление контроля над соблюдением требований земельного законодательства и ужесточение санкций нарушителям;

– проведение мониторинга состояния земель и инвентаризации всех сельхозугодий с их разграничением (федеральные, региональные, муниципальные, юридических лиц, общей собственности – долевой, совместной);

– принятие государством повышенной ответственности и обязанностей принимать на себя климатически неблагоприятную нагрузку (в регионах с экстремальными природными условиями), поскольку земля, как природный ресурс, при любой форме собственности остается национальным достоянием;

– обеспечение крупным сельхозпроизводителям стабильного землепользования для развития производства как гарантии продовольственного обеспечения и социально-экономической опоры малых форм хозяйствования;

– оказание поддержки хозяйствам по обновлению и модернизации основных фондов, применению технологий, позволяющих снизить степень засоления и переувлажнения почв, проведению мелиоративного строительства, направленного на предотвращение водной и ветровой эрозии.

Предложенные направления являются приоритетными для повышения продуктивности земли, интенсификации и роста конкурентоспособности аграрного производства в целях укрепления продовольственной безопасности всей страны.

Список литературы Обеспеченность России сельскохозяйственными угодьями и эффективность их использования

- Россия и страны мира. 2020: стат. сб. / Росстат. M., 2020. 385 c.

- Официальный сайт Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl /b04_39/ Main.htm (дата обращения: 08.05.2021).

- Миндрин А.С., Леппке О.Б. Земельная политика в аграрном секторе экономики России на современном этапе // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2015. № 9. С. 2–6.

- Панкова К.И. Земля и люди. М.: Угрешская Типография, 2016. 296 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: стат. сб. / Росстат. М., 2020. 1242 с.

- Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2015: стат.сб. / Росстат. M., 2015. 201 c.

- Сельское хозяйство в России. 2019: стат. сб. / Росстат. M., 2019. 91 с.

- Полянская Н.М., Колесняк А.А. Оценка продовольственноресурсного потенциала: региональный аспект // Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий: сб. мат-лов V Всерос. (нац.) науч. конф. Новосибирск, 2020. С. 985–988.

- Холодов О.А. Комплексный мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения в современный период // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. 2019. Т. 21, № 3. С. 107–119. DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2019.3.10.

- Шелепа А.С. Ресурсосберегающие технологии – фактор развития растениеводства Дальнего Востока // Никоновские чтения. 2009. № 14. С. 229–231.

- Шелепа А.С. Условия развития аграрного сектора Дальнего Востока // АПК: регионы России. 2012. № 1. С. 26–30.

- Polyanskaya N.M., Kolesnyak A.A., Bryanskaya O.L., Tushkaeva L.V., Gomboeva A.N. Material and technical support of the agricultural sector: regional aspect // IOP Conference Series: Earth and Environmental Sci-ence. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, Rus-sian Federation, 2021. С. 22042.

- Миндрин А.С. Экономико-социальные и правовые проблемы эффек-тивного использования земель // Агропродовольственная политика России. 2017. № 1 (61). С. 76–79.

- Butenko Y., Loshakova Y. Analysis of the world experience of agricultural land use formationwhile spatial planning of territories // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2019. № 2 (23). С. 30–37.

- Булыгина С.А., Тимошенко Н.Н., Ариничев В.Н. Земельные ресурсы Красноярского края и их использование // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2020. № 1 (15). С. 3–13.

- Горшкова Н.В., Шкарупа Е.А., Рулев А.С. Роль государства в разви-тии сельского хозяйства // Вестник Волгоградского государственно-го университета. Экономика. 2020. Т. 22, № 2. С. 171–181. DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2020.2.16.