Обеспеченность витаминами А, Е и взаимосвязи их уровней с насыщенными жирными кислотами у девочек-подростков приарктического и арктического регионов

Автор: Власова О.С., Третьякова Т.В., Бичкаева Ф.А., Баранова Н.Ф.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4 (32), 2017 года.

Бесплатный доступ

У девочек-подростков приарктического и арктического регионов Севера России выявлена сниженная обеспеченность жирорастворимыми витаминами А и Е. При этом в арктическом регионе уровень ретинола выше по сравнению с приарктическим на фоне более высокого содержания некоторых среднецепочечных и многих длинноцепочечных насыщенных жирных кислот. Корреляционным анализом установлены обратные связи содержания витаминов А и Е с насыщенными жирными кислотами у подростков приарктического региона, а у девочек арктического региона - только ретинола с жирными кислотами.

Жирорастворимые витамины, ретинол, токоферол, насыщенные жирные кислоты, подростки, север, арктика

Короткий адрес: https://sciup.org/14992918

IDR: 14992918 | УДК: [577.161.1/.3:577.115.3]-053.6(470.1/.2+571.65+571.651)

Текст научной статьи Обеспеченность витаминами А, Е и взаимосвязи их уровней с насыщенными жирными кислотами у девочек-подростков приарктического и арктического регионов

Витамины А и Е относятся к классу жирорастворимых витаминов. Биологические функции этих витаминов в организме достаточно разнообразны. Витамин А принимает участие в образовании белка в тканях, обмене аминокислот, углеводов, гликопротеидов и гликозаминогликанов – соединений, необходимых для построения различных эпителиальных тканей [1]. Производные ретинола – рети-наль и ретиноевая кислота – составляют фотохимическую основу акта зрения, участвуют в регуляции роста и дифференцировке клеток [2]. Витамин Е стимулирует деятельность мышц, способствуя накоплению в них гликогена и нормализуя обменные процессы, повышает устойчивость эритроцитов к гемолизу, замедляет старение тканей организма, оказывает радиопротекторное и гепатопро-текторное действие [1,3]. Он играет активную роль в обмене селена, который является интегральной частью глутатион-пероксидазы, защищающей мембраны от действия пероксидных радикалов [1,4]. Токоферол и ретинол выступают также иммуностимуляторами, активирующими как гуморальный, так и клеточный иммунитет, и повышающими резистентность организма к инфекции, потенциаторами противоопухолевого ответа [1,5].

Помимо этого, витамины А и Е – природные антиоксиданты, неферментативные компоненты ан-тиокислительной системы организма [6]. Они препятствуют чрезмерной активации процессов свободно-радикального окисления (СРО) и накоплению в организме активных форм кислорода, которые оказывают повреждающее воздействие на молекулы липидной, белковой природы и нуклеотиды, обусловливая тем самым развитие патологии [6,7].

Чаще всего витамины А и Е рассматриваются в ассоциации с ненасыщенными жирными кисло- тами, поскольку молекулы этих кислот служат субстратами для СРО. Однако есть данные о том, что производные витамина А повышают способность скелетных мышц, гепатоцитов к окислению жирных кислот (ЖК) [8–10]. Кроме того, в жировой ткани, которая регулирует энергетический гомеостаз и является местом хранения и синтеза производных витамина А, последние усиливают липолиз и истощение липидных запасов в адипоцитах, снижая жировую массу [11,12]. Витамин Е обладает мембранными функциями, которые выражены, помимо прочего, взаимодействием со свободными ЖК и лизофосфолипидами – продуктами гидролиза липидов, которые способны модифицировать структуру мембран [3].

Обеспеченность некоторыми витаминами у детей и подростков РФ не превышает 20–40%. Результаты популяционных исследований свидетельствуют о нарастающих дефицитах витаминов, в том числе и жирорастворимых [13]. Недостаточность микронутриентов приобретает особое значение у детей и подростков вследствие напряженного уровня метаболизма, обеспечивающего рост и развитие и поддерживающего жизнедеятельность организма. В связи с вышеизложенным целью работы стала сравнительная характеристика обеспеченности витаминами А и Е и взаимосвязей их уровней с насыщенными жирными кислотами (НЖК) у девочек-подростков приарктического и арктического регионов.

Материал и методы исследования

Обследованы девочки-подростки в возрасте от 12 до 15 лет, проживающие в приарктическом (ПР) (Приморский и Коношский районы Архангельской области, 131 чел., средний возраст 13,74±0,08 лет) и арктическом регионах (АР) (Чукотский и Ненецкий автономные округа, Северо-Эвенкийский район Магаданской области, Мезенский район Архангельской области, 145 чел., средний возраст 13,86±0,06 лет). АР отличается более суровыми и менее комфортными условиями проживания. Все подростки относились к I–II группе здоровья, на момент обследования они не имели острых заболеваний и хронической соматической патологии. Среди обследованных в АР, кроме европеоидного населения, были представители коренных северных народностей – чукчи, эвены, ненцы, коряки, эскимосы и др., они составили 51% от общего числа девочек-подростков АР.

Забор крови производился из локтевой вены в вакутайнеры «Bekton Dickinson BP» утром натощак с информированного согласия родителей подростков. Аналитическое определение концентрации биохимических параметров в сыворотке крови выполнялось в лаборатории биологической и неорганической химии ИФПА ФГБУН ФИЦКИА РАН г. Архангельска. Определение содержания жирорастворимых витаминов А и Е проводилось флюоримет-рическим методом на спектрофлюориметре «Флюо-рат-02-АБЛФ» фирмы «Люмекс». Методом газожидкостной хроматографии с предварительной экстракцией липидов из сыворотки крови и последующим получением метиловых эфиров ЖК определя- ли содержание среднецепочечных (СЦ) ундекановой (С11:0), лауриновой (С12:0), тридекановой (С13:0), миристиновой (С14:0), пентадекановой (С15:0), длинноцепочечных (ДЦ) пальмитиновой (С16:0), маргариновой (С17:0), стеариновой (С18:0), арахиновой (С20:0), генэйкозановой (С21:0), бегеновой (С22:0), трикозановой (С23:0), лигноцерино-вой (С24:0) насыщенных ЖК, а также рассчитывали показатели сумм содержания индивидуальных НЖК: СЦ ЖК – ∑СЦ и ДЦ ЖК – ∑ДЦ. Анализ метиловых производных ЖК проводили на газовом хроматографе «ГАЛС-311» (Люмекс) с пламенно-ионизационным детектором (ПИД) на капиллярных колонках BPX-90 SGE (60м∗0.25мм∗0.25мкм). Идентификацию ЖК осуществляли с использованием стандарта «Supelco 37 FAME C4-C24» (USA).

Статистическую обработку данных, определение границ нормального распределения показателей проводили с использованием программ SPSS 13.0 и Statistica 5.0. Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез принимался за 0.05. Выполнен дескриптивный анализ (расчет среднего арифметического значения, его стандартной ошибки, медианы, диапазона значений между 25-м и 75-м перцентилями). В большинстве выборок было выявлено неправильное распределение, поэтому использовались непараметрические методы анализа: для сравнения медиан в группах – U-критерий Манна-Уитни, при проведении корреляционного анализа параметров – критерий Спирмена. При оценке значимости различия частот применяли z-критерий для пропорций.

Результаты

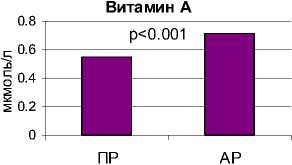

При сравнении показателей витаминной обеспеченности установлено, что у девочек ПР содержание витамина А ниже относительно обследованных АР, р<0,001 (рис.1). В соответствии с этим у девочек в ПР выше частота регистрации аномально низких значений относительно физиологического

Рис. 1. Содержание витаминов А и Е в сыворотке крови у девочек-подростков приарктического (ПР) и арктического (АР) регионов.

Fig. 1. The content of vitamins A and E in blood serum in adolescent girls living in the Subarctic (ПР) and Arctic (АР) regions.

норматива – 87,9% в ПР против 61,9% в АР (р<0,001). Частоты регистрации аномально низких значений в содержании витамина Е были достаточно велики и составили 43,4 и 49,2% соответственно в ПР и АР (р=0,387). Значимых различий в зависимости от региона обследования для частот регистрации и концентраций токоферола не установлено (рис.1), но несколько чаще низкие значения отмечались у обследованных в АР.

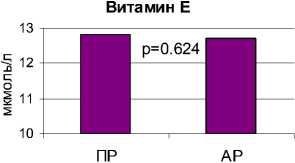

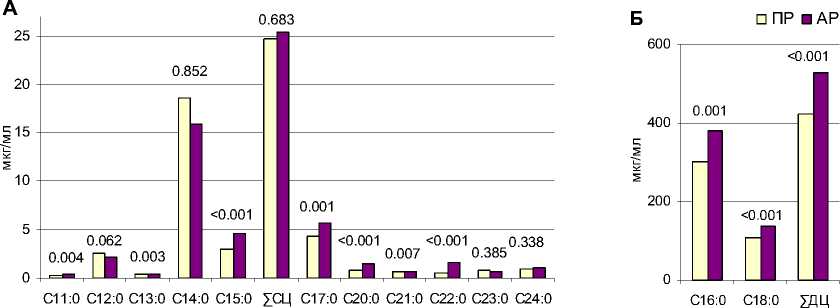

Для НЖК установлена разнонаправленная динамика изменений в зависимости от территории обследования. Уровни СЦ НЖК С11:0, С13:0, С15:0 выше у девочек АР, и это различие статистически значимо (р=0,004, р=0,003, р<0,001 соответственно) (рис.2А). Содержание еще двух СЦ ЖК – С12:0 и С14:0 у девочек АР ниже, но эти отличия статистически не значимы (р=0,062, р=0,285 соответственно). В результате подобных противонаправленных колебаний концентраций СЦ НЖК показатель суммы ∑СЦ мало различался у обследованных ПР и АР (р=0,683) (рис.2А).

р<0,001), С23:0 (r= –0,36; р=0,002), С24:0 (r= –0,38; р=0,001).

Среди девочек АР связи с содержанием витамина А установлены практически для всех рассмотренных НЖК, исключением стала С22:0, и больше связей средней силы, т.е. с более высокой величиной коэффициента корреляции – с С11:0 (r= –0,49; р<0,001), С12:0 (r= –0,34; р<0,001), С13:0 (r= –0,38; р<0,001), С14:0 (r= –0,22; р=0,020), С15:0 (r= –0,34; р<0,001), С16:0 (r= –0,29; р=0,002), С17:0 (r= –0,34; р<0,001), С18:0 (r= –0,29; р=0,002), С20:0 (r= –0,25; р=0,007), С21:0 (r= –0,51; р<0,001), С23:0 (r= –0,57; р<0,001), С24:0 (r= –0,50; р<0,001). Необходимо отметить, что в обоих регионах обследования самые сильные связи выявлены для ДЦ НЖК с числом атомов углерода в углеводородной цепи более 20.

У обследованных ПР зарегистрированы также отрицательные корреляционные связи НЖК с витамином Е: для С11:0 (r= –0,49; р=0,001), С15:0 (r= –0,35; р=0,001), С17:0 (r= –0,27; р=0,014), С20:0

Рис. 2. Содержание насыщенных жирных кислот (А – минорных жирных кислот и показатель суммарного содержания среднецепочечных жирных кислот ∑ СЦ, Б – пальмитиновой, стеариновой кислот и показатель суммарного содержания длинноцепочечных жирных кислот ∑ ДЦ) в сыворотке крови у девочек-подростков приарктического (ПР) и арктического (АР) регионов. В поле рисунка числовыми значениями показана статистическая значимость различий.

Fig. 2. The content of saturated fatty acids (A – minor fatty acids and the total content of medium-chain fatty acids ∑ СЦ, B – palmitic, stearic acids and the total content of long-chain fatty acids ∑ ДЦ) in adolescent girls living in the Subarctic (ПР) and Arctic (АР) regions. In the figure the numerical values show the statistical significance of the differences.

Показатель суммарного содержания ДЦ НЖК ∑ДЦ у девочек АР значимо более высокий по сравнению с обследованными в ПР (р<0,001) за счет высокого уровня таких ДЦ ЖК, как С16:0, С17:0, С18:0, С20:0, С21:0 (р=0,007), С22:0 (р≤0,001), для С23:0 и С24:0 статистически значимых различий не установлено (р=0,385, р=0,338 соответственно) (рис.2А и Б).

В результате использования корреляционного анализа выявлено взаимодействие между жирорастворимыми витаминами и НЖК у девочек как ПР, так и АР, однако с определенными отличиями. У подростков ПР установлены значимые слабые и средней силы отрицательные связи уровня ретинола с НЖК: с С12:0 (r= –0,23; р=0,041), С14:0 (r= –0,29; р=0,008), С15:0 (r= –0,26; р=0,019), С16:0 (r= –0,24; р=0,032), С17:0 (r= –0,24; р=0,030), С18:0 (r= –0,23; р=0,035), С20:0 (r= –0,43; р<0,001), С22:0 (r= –0,45;

(r= –0,44; р<0,001), С22:0 (r= –0,31; р=0,006), С23:0 (r= –0,41; р<0,001), С24:0 (r= –0,31; р=0,007), а у девочек АР значимых связей витамина с НЖК не установлено. Интересно также, что в АР не выявлено значимой связи между концентрациями витаминов, а среди подростков ПР они были взаимосвязаны друг с другом – r= 0,55; р<0,001.

Обсуждение

При проживании человека в северных регионах потребность в жирорастворимых витаминах, естественных антиоксидантах возрастает [7,14]. В условиях Севера часто встречаются гиповитаминозы ретинола и токоферола как среди взрослого, так и детского населения [4,15–18]. При этом выявляются отличия в обеспеченности витаминами у коренного и пришлого населения – у аборигенов чаще регистрируются более высокие уровни токофе- рола, а содержание ретинола может быть как выше, так и ниже [4, 19–21].

Нами исследованием вне зависимости от региона проживания установлена сниженная обеспеченность витаминами А и Е у девочек-подростков. Эти гиповитаминозы могли стать следствием недостаточного поступления витаминов с пищей. Известно, что в рационах питания жителей Севера как коренного, так и пришлого населения, отмечается низкое содержание орехов, недостаточное наличие растительных масел, цельного зерна, которые являются главными поставщиками токоферолов, овощей и фруктов, имеющих достаточно высокое содержание β-каротина и витамина Е [1,14,22–24]. Для традиционного рациона жителей Севера, прежде всего коренных народностей, свойственна бел-ково-липидная направленность питания из-за высокого потребления мяса и рыбы, которые содержат значительные количества витаминов А и Е [23,25]. Однако в последние десятилетия происходит изменение традиционного уклада жизни с утратой пищевых навыков. Вследствие чего структура питания, хотя и сохраняет белково-липидную направленность, все же отмечается тенденция к увеличению доли углеводов в рационе [14, 24–27]. Тем не менее, различие в обеспеченности витамином А среди девочек ПР и АР можно объяснить тем, что в АР более высоко употребление рыбы и рыбопродуктов, рыбьего жира.

В суровых климатических условиях Севера проживание человека приводит к перестройкам метаболизма белков, углеводов, липидов, к усилению перекисного окисления последних, это ведет за собой повышение потребности в жирорастворимых витаминах-антиоксидантах [7, 16, 28, 29]. Кроме того, дефициты ретинола и токоферола могут также обусловливаться недостаточностью таких минералов, как селен, марганец, цинк, магний, витамина С, что среди детского населения характерна для многих северных регионов на территории России, за исключением марганца – в биологических субстратах чаще регистрируется избыток этого микроэлемента [1, 4, 30–34].

Обмен жирорастворимых витаминов в организме тесно взаимосвязан с обменом жиров. Поскольку эти витамины являются антиоксидантами, обычно их соотносят с метаболизмом полиеновых ЖК, имеющих двойные связи. В данном исследовании изучалось взаимодействие витаминов с НЖК, которые двойных связей не имеют. При проведении корреляционного анализа отмечены отрицательные взаимосвязи ретинола с НЖК в обоих регионах обследования, витамина Е с ЖК – у девочек только ПР. На фоне сниженной обеспеченности ретинолом может уменьшаться влияние витамина на окисление ЖК, что могло приводить к регистрации обратных связей между уровнями ретинола и НЖК. При этом у подростков АР, для которых установлено более высокое содержание витамина А и ДЦ НЖК в крови, выше коэффициенты корреляции, что говорило о более тесном межсистемном взаимодействии исследуемых параметров. Экспериментальные работы показывают, что при воздействии произ- водных витамина А (транс-ретиноевая кислота) в клетках скелетных мышц, печени происходит усиление β-окисления жирных кислот [8–10]. Mercader J. с соавторами показали, что транс-ретиноевая кислота повышает окислительный метаболизм и термогенез в жировой ткани, и при этом не происходит увеличения количества циркулирующих неэстери-фицированных жирных кислот, что может говорить о том, что жирные кислоты, мобилизованные из жировых запасов, подвергаются окислению либо внутри адипоцитов, либо в других тканях [8, 35]. Подобные результаты получены Berry D.C. и Noy N. [11]. Однако нужно отметить, есть данные, свидетельствующие, что дефицит витамина А вызывает частичный гиполипидимический эффект – уменьшение содержания триглицеридов, фосфолипидов в печени, которое может объясняться сниженной активностью синтеза жирных кислот [10,36].

Для витамина Е не обнаружено различий в зависимости от региона обследования, но среди девочек ПР установлены значимые корреляционные связи токоферола с НЖК, а в АР – нет, при этом также не отмечено связи между витаминами, как и у подростков ПР, где выявлена прямая корреляция. Возможно, взаимодействие витамина Е и НЖК у девочек ПР опосредовано ассоциацией ретинола и токоферола. Известно, что степень усвоения β-каротина, депонирования витамина А в печени напрямую зависит от уровня витамина Е, он участвует в превращении β-каротина в витамин А, а каротин, в свою очередь, способен восстанавливать окисленную форму витамина Е [6,22]. Являясь структурными компонентами биомембран, ретинолы и токоферолы функционально дополняют друг друга и находятся в тесной взаимосвязи. Причем она настолько сильна, что витамин А в отсутствии токоферола окисляется и быстро разрушается [20].

Заключение

Таким образом, в зависимости от территории обследования (приарктический и арктический регионы) у девочек-подростков выявлены определенные особенности обеспеченности жирорастворимыми витаминами и жирнокислотного состава насыщенного ряда. Они выражаются в более высоком содержании в сыворотке крови витамина А, длинноцепочечных и некоторых среднецепочечных ЖК среди обследованных девочек в арктическом регионе на фоне общей сниженной обеспеченности ретинолом и токоферолом, что может оказывать влияние на характер и силу межсистемных взаимодействий этих показателей.

Список литературы Обеспеченность витаминами А, Е и взаимосвязи их уровней с насыщенными жирными кислотами у девочек-подростков приарктического и арктического регионов

- Ребров В.Г., Громова О.А. Витамины, макро-и микроэлементы. М.: ГЕОТАР-Медиа, 2008. 960 с

- Биохимия: учебник/Под ред. Е.С. Северина; 5-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 768 с

- Капралов А.А., Донченко Г.В., Петрова Г.В. Роль витамина Евпроцессах функционирования клетки. Антиоксидантные и неантиimage оксидантные механизмы//Успехи современной биологии. 2003. Т.123. № 6. С. 573-589

- Антиоксидантный статус населения Ханты-Мансийского округа/Т.Я.Корчина, Л.А.Козлова, И.В.Корчина, А.П.Кузьменко, Е.А.Лубяко//Научный медицинский вестник Югры.2012. № 1-2. С.172-181

- Литвицкий П.Ф. Нарушения обмена витаминов//Вопросы современной педиатрии. 2014. imageТ.13. № 4. С. 40-47

- Трегубова И.А., Косолапов В.А., Спасов А.А. Антиоксиданты: современное состояние и перспективы//Успехи физиологических наук. 2012. Т. 43. № 1. С. 75-94

- Значение питания для адаптации человека к условиям северного региона/Т.Я.Корчина, В.И. Корчин, И.В. Лапенко, Е.А. Лубяко, С.В.Ткачева, В.Н.Гребенюк//Научный медицинский вестник Югры. 2014. №1-2. С. 105-109

- Amengual J., Ribot J., Bonet M.L., Palou A. Retinoic acid treatment increases lipid oxidation capacity in skeletal muscle of mice//Obesity. 2008. Vol.16. № 3. Р. 585-591

- Amengual J., Petrov P., Bonet M.L. et al. Induction of carnitine palmitoyl transferase 1 and fatty acid oxidation by retinoic acid in HepG2 cells//Int. J. Biochem. Cell. Biol. 2012. Vol. 44. № 11. Р. 2019-2027

- Tripathy S., Chapman J.D., Han C.Y., Hogarth C.A. et al. Alltrans-retinoic acid enhances mitochondrial function in models of human liver//Mol. Pharmacol. 2016. Vol. 89. №5. Р. 560-574

- Berry D.C., Noy N. Alltrans-retinoic acid represses obesity and insulin resistance by activating both peroxisome proliferation-activated receptor beta/delta and retinoic acid receptor//Mol. Cell. Biol. 2009. Vol. 29. № 12. Р. 3286-3296

- Flajolett S., Staels B., Lefebvre P. Retinoids and nuclear retinoid receptors in white and brown adipose tissues: physiopathologic aspects//Horm. Mol. Biol. Clin. Investig. 2013. Vol.14. № 3. Р. 75-86

- Коровина Н.А., Захарова И.Н., Заплатникова А.Л., Обыночная И.Г. Коррекция дефицитов витаминов и микроэлементов у детей//Медицинский совет. 2013. №8. С. 94-98

- Василькова Т.Н., Евай А.В., Мартынова Е.П., Новикова Н.И. Коренные малочисленные народы и промышленное развитие Арктики (этнологический мониторинг в Ямало-Ненецком автономном округе). Москва-Шадринск: изд-во ОГУП «Шадринский Дом печати», 2011. 268 с

- Алиментарный статус детей коренных народностей Крайнего Севера/Н.И.Данилова, А.В.Истомин, Б.М.Раенгулов, Е.Н.Крючкова, С.В.Кондратович//Казанский мед. журнал. 2003. Т. 84. № 2. С. 145-147

- Обеспеченность населения Севера жирорастворимыми витаминами/Е.Р.Бойко, Н.Н.Потолицына, С.Г.Бойко, В.Е.Ларина, В.А.Зеленов//Вопросы питания. 2008. Т. 77. № 3. С. 64-67

- Распространенность дефицита ретинола и токоферола в крови у детей и подростков Севера России/А.В.Горелов, Ф.А.Бичкаева, Т.В.Третьякова, О.С.Власова, Л.П.Жилина, Т.В.Годовых, В.Ю.Скворцова, Б.А.Шенгоф//Вестник Уральской медицинской академической науки. 2009. Т. 25. № 2. С. 133-135

- Возрастные изменения липидного обмена и жирорастворимых витаминов у аборигенного и местного населения Заполярья/Ф.А.Бичкаева, Н.И.Волкова, Т.В.Третьякова, О.С.Власова, Е.В.Нестерова, В.Ю.Скворцова, Б.А.Шенгоф, Н.Ф.Баранова//Известия Самарского НЦ РАН. 2013. Т. 15. № 3(1). С. 549-555

- Адаптационно-компенсаторные реакции у подростков, представителей коренных народностей севера Иркутской области/Л.И.Колесникова, М.А.Даренская, Л.А.Гребенкина, Е.В.Осипова, М.И.Долгих, Н.В.Семенова//Физиология человека. 2014. Т. 40. № 2. С. 80-86

- Колодяжная Т.А., Зайцева О.И., Манчук В.Т., Казакова Г.Н. Молекулярные взаимодействия жирорастворимых витаминов (ретинола и альфа-токоферола) с параметрами функционального состояния эритроцитарных мембран у детей Эвенкии//Якутский медицинский журнал. 2011. № 4. С. 13-15

- Особенности антиоксидантной системы у подростков Восточной Сибири в зависимости от гендерной и этнической принадлежности/Л.И.Колесникова, Н.А.Курашова, Л.А.Гребенкина, Е.Ю. Загарских, А.В. Лабыгина, М.И.Долгих, О.А.Вантеева, О.А.Первушина, И.Н.Гутник//Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2013. № 4(92). С. 136-140

- Ключников С.О., Продеус А.П. Значение бета-каротина для организма детей//Рос. вестник перинатологии и педиатрии. 2008. № 6. С. 94-99

- Яковлева Н.В. Традиционное питание жителей Севера: монография. Архангельск: Поморский университет, 2005. 244 с

- Роль натурального питания из местных продуктов в пищевом рационе населения РС(Я)/К.М.Степанов, У.М.Лебедева, А.М.Дохунаева, Л.С.Захарова, А.В.Чугунов, С.Т.Ефремова//Якутский медицинский журнал. 2014. № 1. С. 72-75

- Хаснулин В.И. Здоровье, северный тип метаболизма и потребность рыбы в рационах питания на Севере : Проблемы сохранения здоровья в условиях Севера и Сибири: мат. Второй Междунар. летней школы медицинской антропологии и науч. конф. URL: http://old.iea.ras.ru/conferences/2009/medanrtho_summer_school/texts/hasnulin_ metabolism.pdf (дата обращения 24.07.2017)

- Алиментарный статус коренного населения Ненецкого автономного округа/Н.И.Белова, П.А.Лавринов, Н.А.Воробьева, Т.Н.Зуева, Е.А.Айвазова//Экология человека. 2013. № 7. С. 10-14

- Питание и особенности развития атеросклероза у детей и взрослых жителей Севера/Л.С.Поликарпов, И.И.Хамнагадаев, Е.И.Прахин, Л.С.Эверт, В.Т.Манчук, Н.Г.Гоголашвили//Бюллетень СО РАМН. 2010. Т. 30. № 6. С. 129-135

- Панин Л.Е. Фундаментальные проблемы приполярной и арктической медицины//Бюллетень СО РАМН. 2013. Т. 33. № 6. С. 5-10

- Хаснулин В.И., Хаснулин П.В. Современные представления о механизмах формирования северного стресса у человека в высоких широтах//Экология человека. 2012. №1. С. 3-11

- Скальный А.В., Рудаков И.А. Биоэлементы в медицине. М.: Мир, 2004. 272 с

- Максимов А.Л., Луговая Е.А. Сравнительная оценка элементного статуса девочек-аборигенов различных районов Северо-Востока России//Экология человека. 2010. № 7. С. 30-35

- Егорова Г.А. Элементный статус детского населения территорий Республики Саха (Якутия)//Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. № 10-2 (60). С. 374-378

- Кубасов Р.В., Кубасова Е.Д., Горбачев А.Л. Элементный профиль у детей различных зобно-эндемических районов Архангельской области//Гигиена и санитария. 2008. № 1. С. 27-29

- Бакаева Е.А., Еремейшвили А.В. Содержание некоторых микроэлементов в биосубстратах детей дошкольного возраста в условиях Европейского Севера России//Экология человека. 2016. № 4. C. 26-31

- Mercader J., Ribot J., Murano I. et al. Remodeling of white adipose tissue after retinoic acid administration in mice//Endocrinology. 2006. Vol. 147. № 11. Р. 5325-5332

- Chen W., Chen G. The roles of vitamin A in the regulation of carbohydrate, lipid, and protein metabolism//J. Clin. Med. 2014. №3(2). Р. 453-479