Обновление почвенной карты горных районов Узбекистана

Автор: Гафурова Л.А., Савин И.Ю., Джалилова Г.Т.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 118, 2024 года.

Бесплатный доступ

Одно из последних обновлений сведений о почвенном покрове горных регионов Узбекистана содержится в “Атласе почвенного покрова Республики Узбекистан”, изданном в 2010 г. В нем приведены почвенные карты регионов страны в масштабах от 1 : 350 000 до 1 : 2 500 000 и дана краткая характеристика почв. Атлас был составлен на основе традиционных методов картографирования почв. В результате его контурная часть, традиционно для карт подобного масштаба, достаточно схематична. Цель исследований - обновление контурной части почвенных карт горных территорий Узбекистана, содержащихся в этом Атласе, на основе анализа их изображения на спутниковых данных Landsat 8. Обновлялась контурная часть карты на территории с абсолютной высотой местности более 900 м. Обновления контуров карты проводились на основе методов интерактивного косвенного дешифрирования, при котором границы контуров уточнялись в ГИС с использованием в качестве подложки цветовых композитов спутниковых данных, полученных в оптимальные сроки съемки. Корректировка карты, выделение горных территорий, и подсчет площадей были выполнены с использованием пакета прикладных программ ГИС ILWIS v.3.3. Около 18% всех выделов почвенной карты были разделены на несколько составляющих. У 37% выделов границы изменились существенно (площадь выдела - более чем на 30% при изменении длины границы в среднем на 15-38%). У 45% выделов границы изменились не столь значительно (площадь выдела - не более чем на 30% при изменении длины границы не более чем на 20%). Не установлено ни одного случая слияния почвенно-картографических выделов. В результате контурная часть скорректированной карты, в сравнении с исходной картой, стала значительно детальней и с большей изрезанностью границ. На обновленной карте показан естественный почвенный покров без учета антропогенного изменения почв. Но использованный подход к обновлению карты может включать в себя и дополнение карты этой информацией в том числе, так как она может быть получена путем дешифрирования по тем же спутниковым данным, которые были использованы для обновления.

Косвенное дешифрирование почв, горные почвы, узбекистан, landsat 8, почвенная карта

Короткий адрес: https://sciup.org/143182526

IDR: 143182526 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-118-21-47

Текст научной статьи Обновление почвенной карты горных районов Узбекистана

*

2ФИЦ “Почвенный институт им. В.В. Докучаева”, Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер, 7, стр. 2, **, e-mail:

© 2024 L. A. Gafurova1*, I. Yu. Savin2,3**, G. T. Djalilova1 1National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, 100174 Tashkent, the Republic of Uzbekistan, *

7 Bld. 2 Pyzhevskiy per., Moscow 119017, Russian Federation, **, e-mail:

Почвенная карта аккумулирует знания почвоведов о географии почв того или иного региона. Без нее невозможно решение большей части задач практического почвоведения (Савин, 2020). Традиционный процесс составления почвенных карт трудоемок и затратен по времени. Он требует большого количества полевых работ и лабораторных исследований почвенных образцов. С внедрением в процесс почвенного картографирования спутниковых данных появилась возможность оперативного и низкозатратного обновления почвенных карт. При этом обновление может быть проведено на разных уровнях детальности по мере накопления новых данных и знаний о гегорафии почв. Самым низкозатратным и оперативным может быть обновление контурной части почвенной карты без существенного изменения содержательной части почвенно-картографических выделов. При наличии достаточного количества новых данных могут быть сделаны попытки обновления и содержательной части карты. В основном такое обновление проводится для районов, значительно освоенных в сельскохозяйственном отношении, для которых, как правило, регулярно собирается новая информация о состоянии почв, и в советское время регулярно проводилось пересоставление почвенных карт (Савин и др., 2019).

Почвенный покров Республики Узбекистан исследуется уже давно (Панкова и др., 2022) и поэтому изучен достаточно полно. Но в основном это касается почв сельскохозяйственных земель. Почвенный покров горных территорий страны изучен в гораздо меньшей степени. Так, с 1980 г. под руководством Х.Х. Абдуллае- ва изучались почвы горных образований Чаткала (Назаров, 1987), под руководством Л. Турсунова изучались почвы горных регионов Туркестана (на примере Зааминского “Народного парка” и За-аминского заповедника) (Турсунов и др., 2009). Изучению горных почв республики также были посвящены работы А. Турабаева (2011), М. Фахрутдиновой (2014), Г. Джалиловой (2018), Алибое-вой (2022) и других исследователей.

Одно из последних обновлений сведений о почвенном покрове горных регионов Узбекистана содержится в “Атласе почвенного покрова Республики Узбекистан”, изданном в 2010 г. (Атлас…, 2010). В нем приведены почвенные карты регионов страны в масштабах от 1 : 350 000 до 1 : 2 500 000 и дана краткая характеристика почв. Атлас был составлен на основе традиционных методов картографирования почв. В результате его контурная часть, традиционно для карт подобного масштаба, достаточно схематична.

Цель исследований состояла в обновлении контурной части почвенных карт горных территорий Узбекистана, содержащихся в этом Атласе, на основе анализа их изображения на спутниковых данных Landsat OLI 8.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследований выступет почвенный покров горных территорий Республики Узбекистан. К горным были отнесены все территории с абсолютной высотой более 900 м над уровнем моря. Выделение горных территорий было проведено с использованием цифровой модели местности SRTM, полученной по данным радарной спутниковой съемки в 2000 г., которая содержит информацию об абсолютной высоте земной поверхности с пространственным разрешением 90 м на местности и декларируемой погрешностью ±14 м (Reuter et al., 2007).

Максимальные отметки абсолютной высоты горных вершин составляют около 4 000 м. Чаткальский и Кураминский хребты в пределах Узбекистана сложены интрузивными и эффузивными породами. Интрузивы представлены преимущественно гранитами, гранодиоритами и диоритами, а эффузивы – разнообразными порфирами, порфиритами и их туфами.

Осадочные породы палеозоя представлены небольшими разорванными и сильно измятыми свитами известняков, реже сланцев и песчаников.

Очень большие площади в предгорьях и низкогорьях страны занимают морские верхнемеловые и палеогеновые отложения. Эти отложения представлены в нижней части песчаниками и конгломератами, а в верхней – палеогеновыми известняками (Mirkhayda-rova, Sodikova, 2020). Отложения эти в контакте с подгорными равнинами сильно размыты и прикрыты толщей кирпичнокрасных континентальных неогеновых песчаников и конгломератов. Эти породы занимают большие площади в предгорьях и слагают верхние размытые террасы Ангрена и Чирчика. Сверху эти отложения покрыты четвертичными конгломератами, а в области предгорий и низкогорий – галечниками и лёссами (Juliev et al., 2023).

Широко развиты процессы эрозии и солифлюкции, которые формируют делювиальные и пролювиальные отложения в нижних частях склонов гор и в горных долинах. Все это предопределяет широкий спектр почвообразующих пород, представленных на территории исследований: от элювия коренных пород различного состава до неогеновых глинистых и суглинистых отложений и до делювиальных отложений четвертичного возраста (Nabieva, 2008; Раупова, Абдуллаев, 2018).

Специфика почвообразующих пород и хорошая выраженность высотной изменчивости климата приводит к преобладанию на территории исследований естественной растительности (Gafurova, Ergasheva, 2020).

В предгорьях и низкогорьях преобладают растительные ассоциации с участием различных видов многолетников: фломис, кузиния, ферула, катран, эремурус. Местами встречаются заросли фисташников и миндаля. Растительность низкогорий и среднегорий представлена эфирномасличными и дубильными растениями: шалфеем, зизифорой, чабрецом, душицей, зверобоем, ревенем, горцем, щавелем. Горные леса сохранились на труднодоступных небольших участках, где распространены арчовники: древовидный можжевельник, зарафшанская и полушаровидная арча. Среди лиственных деревьев в низкогорный районах произрастают турке- станский клен, алыча, яблоня, боярышник, фисташники и миндаль. В районах с повышенной влажностью можно встретить орех грецкий, березу, тополь, иву, тутовник, магалебскую вишню. В предгорьях Гиссарского хребта встречаются субтропические деревья: сумах, гранат, инжир, хурма. Высокогорные пояса заняты в основном субальпийскими и альпийскими лугами и степями, но встречаются также и туркестанская арча, жимолость, шиповник. На заснеженных горных вершинах, среди каменистых образований растительность скудная. Она представлена небольшими участками низкотравных ковровых альпийских лугов из первоцветов, остролодки, горечавки, лютиков, различных луков, мытников, лапчатки (Gafurova et al., 2020).

Все это обусловливает большое разноообразие почв, которые сформировались в описанных выше условиях. Согласно Почвенной карте Узбекистана (Атлас…, 2010) на территориях гор страны преобладают следующие почвы:

o Светло-бурые лугово-степные высокогорные почвы.

o Светло-бурые лугово-степные высокогорные почвы в сочетании с болотно-луговыми и торфяноболотными почвами.

o Светло-бурые лугово-степные и примитивные и дельты выноса коллювия светлые.

o Бурые горно-лесные почвы.

o Коричневые почвы (в том числе карбонатные, сла-бокарбонатные, выщелоченные, глубоковыщелочен-ные, типичные).

o Галечники и песчано-галечниковые отложения.

o Выходы коренных пород, осыпи.

o Ледники, снежники и примитивные горные.

Все перечисленные выше почвы в той или иной мере каменистые, щебнистые и разные по мощности мелкоземистой толщи.

Территория исследований (горы) мало освоена в сельскохозяйственном отношении. Лишь в нижней части горных массивов на территорию исследований местами заходят пахотные угодья. Преобладает естественная растительность, тип и состояние которой тесно связано с особенностями климата, почв и почвообразу- ющих пород (Ташкузиев, Шадиева, 2020). Это открывает широкие возможности для использования изображения растительности на спутниковых данных в качестве индикатора почв и почвенного покрова территории исследований.

Метод косвенного дешифрирования почв по характеру изображения естественной растительности широко использовался в практике визуального дешифрирования в 80–90-е годы прошлого века (Андроников, 1979). И в настоящее время многие алгоритмы автоматизированного распознавания почв на территориях, покрытых растительностью, основаны именно на индикационной роли растительности (Савин и др., 2019). Известно, что автоматизированное дешифрирование почв по характеру изображения растительности более оперативно и технологично, в сравнении с визуальным или интерактивным дешифрированием, но оно также имеет целый набор недостатков, которые до сих пор так и не были устранены. Основным из них является то, что незначительные нарушения естественной растительности человеком (вырубки) или природными факторами (пожары, ветровалы) не приводят к кардинальной смене почвенного покрова, но на спутниковых данных изображение подобных объектов сильно отличается от естствен-ной растительности и часто интерпретируется автоматизированными алгоритмами как иные почвы, что приводит к ошибкам дешифрирования и картографирования. Подобные недостатки легко элиминируются экспертом-дешифровщиком при визуальном дешифрировании. Поэтому при дешифрировании неоднородностей естественной растительности на сравнительно небольших территориях визуальные методы до сих пор часто дают более адекватные результаты, чем полностью автоматизированные подходы.

В наших исследованиях мы опирались на визуальное экспертное дешифрирование. В качестве основы для дешифрирования использовались композитные изображения, полученные со спутника Landsat OLI 8 в разные сроки съемки и с разными наборами каналов съемки, выбранными для создания композитов. Всего было проанализировано 32 композитных изображения за период 2018–2022 гг. Данные имеют пространственное разрешение 30 м и доступны в 9 каналах съемки видимого и инфракрасного диапазонов. Для анализа использовались каналы с 1-го по 7-ой (с синего до ближнего инфракрасного).

Оптимальная дата съемки и набор каналов съемки для создания композита определялись индивидуально для разных участков территории исследований с учетом типа преобладающей растительности и ее фенологического состояния.

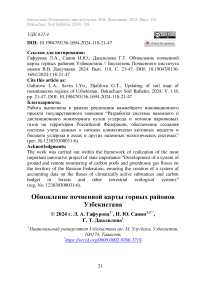

Использованная процедура обновления карты представлена в обобщенном виде на рисунке 1.

Рис. 1. Последовательность обновления почвенной карты.

Fig. 1. Flowchart of the soil map updating.

В основе данного подхода лежит попытка коррекции (уточнения) границ существующей почвенной карты. Эксперт, зная особенности почвенно-ландшафтных связей на территории исследований, сопоставляет расположение контура на исходной почвенной карте с характером изображения земной поверхности на спутниковом композите и уточняет его границу путем визуального дешифрирования на экране монитора в ГИС. При необходимости контур почв, существующий на исходной карте, мог делиться на части с учетом его изображения или детализироваться.

Содержательная часть контура в большинстве случаев сохранялась такой же, как и на исходной карте, но при необходимости могла быть скорректирована с учетом изображения подобных почв в других контурах карты.

Таким образом, основной акцент был сделан на корректировке (уточнении) границ почвенно-картографических выделов исходной почвеннй карты.

Непосредственно корректировка карты, выделение горных территорий и подсчет площадей были выполнены с использованием пакета прикладных программ ГИС ILWIS v.3.3 .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

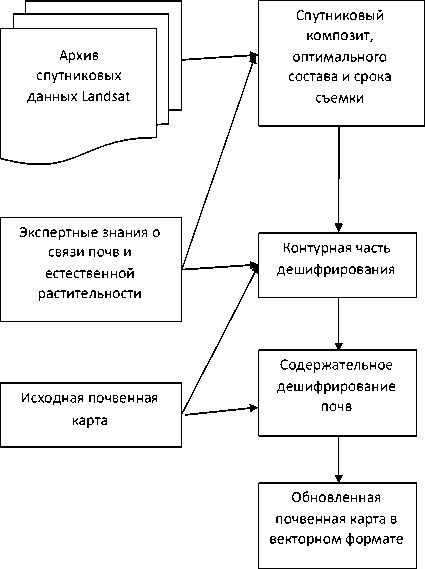

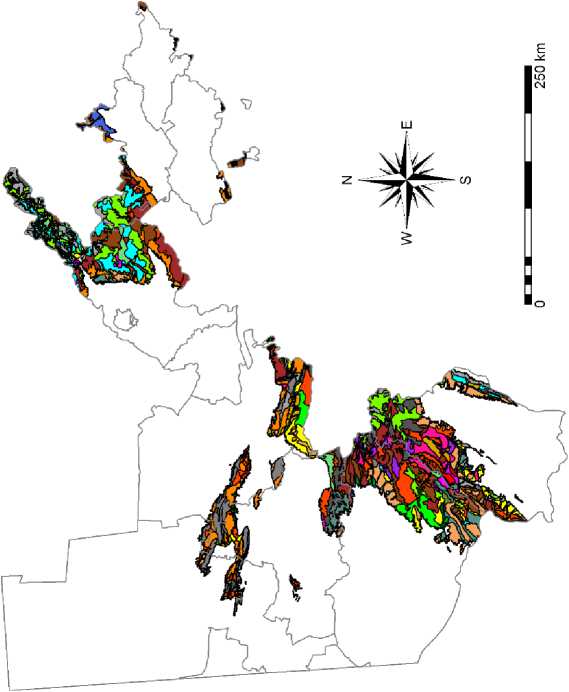

На рисунке 2 показаны горные территории в Республике Узбекистан. Их площадь в Узбекистане, согласно полученным данным, составляет 36 247.24 тыс. км2, или 8.07% от площади всей территории республики.

Все участки гор сосредоточены на востоке страны в 9 провинциях (табл. 1).

Всего на исходной почвенной карте горных территорий Республики Узбекистан (Атлас…, 2010) показано 237 почвеннокартографических выделов. Практически у всех из них в результате дешифрирования границы были уточнены. Но уточнение произошло в разной степени. Так, около 18% всех выделов в результате уточнения границ были разделены на несколько подвыделов. У 37% выделов границы изменились существенно (площадь выдела изменилась более чем на 30% при изменении длины границы в среднем на 15–38%). У 45% выделов границы изменились не столь значительно (площадь выдела изменилась не более чем на 30% при изменении длины границы не более чем на 20%). Не установ- лено ни одного случая

слияния почвенно-картографических вы- делов.

Рис. 2. Горные районы в восточной части Узбекистана (черный цвет, оранжевые линии – административные границы страны).

Fig. 2. Mountaneous regions of eastern part of Uzbekistan (black color, orange lines – administrative boundaries).

Таблица 1. Площадь горных регионов в провинциях Узбекистана Table 1. Mountaneous regions acreage in the provinces of Uzbekistan

|

Провинция |

Площадь горных регионов, км2 |

Процент от площади провинции |

|

Андижан |

104.88 |

2.41 |

|

Джизак |

4 639.42 |

21.18 |

|

Кашкадарья |

8 191.01 |

31.42 |

|

Навои |

1 105.42 |

3.34 |

|

Наманган |

2 806.33 |

37.47 |

|

Самарканд |

3 081.71 |

18.58 |

|

Сурхандарья |

7 971.07 |

40.67 |

|

Ташкент |

8 011.73 |

52.13 |

|

Фергана |

335.68 |

4.94 |

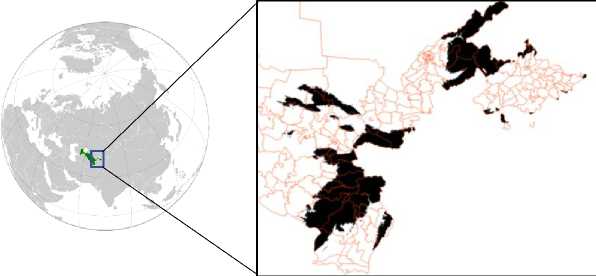

В результате контурная часть скорректированной карты, в сравнении с исходной картой, стала значительно детальней с большей изрезанностью границ (рис. 3). Большая детальность границ обусловлена высоким пространственным разрешением спутниковых данных и точным отображением на них растительного покрова и особенностей рельефа территории исследований (Djalilova et al., 2021).

Рис. 3. Примеры результатов дешифрирования границ почвеннокартографических выделов (черный цвет – выделы исходной почвенной карты, красные линии – уточненные границы выделов).

Fig. 3. Examples of detection of boundaries of soil mapping units (black lines – units of original soil map, red lines – corrected soil mapping units).

В последнее время основной акцент при использовании спутниковых данных для картографирования почв делается на внедрении автоматизированных методов дешифрирования (Симакова, 2014; Savin et al., 2019), или на использовании этой информации в качестве одного из входных типов данных в технологиях цифрового картографирования почв (Цифровая…, 2012).

Но использование в нашем случае методов визуального интерактивного дешифрирования оказалось вполне оправданным. В первую очередь это связано с тем, что территория исследований не слишком велика, что предопределило сравнительно небольшое время, затраченное на контурное дешифрирование. Кроме того, разработка надежных алгоритмов автоматизированного детектирования того или иного типа растительности по снимкам оказалась сложной задачей из-за антропогенного влияния на растительность региона (вырубки, пожары, наличие участков вторичной растительности и др.), а также из-за влияния затененности изображения растительности на склонах гор разной пространственной ориентации и крутизны (Симакова, 2014).

Анализ полученных данных показал, что выделение горных регионов по отметке абсолютной высоты 900 м не является точным. В результате в список почв горных регионов Узбекистана попали и почвы, которые, судя по их названию и описанию (Атлас…, 2010), не относятся к горным. Таких случаев оказалось немного (всего 6), но это является свидетельством неопределенности понятия “горные регионы”. Использование дополнительно, например, такого критерия как крутизна склонов, приведет к изменению внешней границы выделов горных массивов, что, в свою очередь, выразится и в изменении площадей горных почв на территории страны.

Обновленная почвенная карта горных регионов Узбекистана в уменьшенном виде представлена на рисунке 4, а содержание атрибутивной части базы данных представлено – в таблице 2. Всего карта содержит 760 почвенно-картографических выделов 99 типов, что в 3.2 раза больше, чем было на исходной бумажной почвенной карте.

NcOO)O'-(\|M'^-iO(£)b-cOO>O’-(NCO^ti^(0Sa)O)O’-CMcO'^iC(Db-cOOi ■□□l□□■□□□■■□■■□□■□□■■■■■□□□■□■■■ 'JlD(DSCOO>OT-C4n'rifi(DSCOO)O^-NCO’JLn(DSCOO)O^-CNCO'Jini0 cOrtrttO(*)DM'’r’t^^'’t'^’t't'^i^if)LrtiOif)iniCiOif)iO(D(D(0cD(Dt£>iO □■□□□□□■□■□□□■□■■□□□□□■□□■□■■□□□□ O^-McOM-lO(0ScOO)O^(Nrt’tin(0NcOO>O^McO ^-(N«’JinC0NCOO)T-T-?-^4-^T-^i-T-CMC\ICNMCSlCNCMC4CMCNCOCCC,)M □■^□□□■^□□■■■□■■□□■■□□■■■□□□■■o Рис. 4. Визуализация обновленной почвенной карты горных регионов Республики Узбекистан (легенда см. табл. 2). Fig. 4. Visualisation of the updated soil map of the mountainous regions of the Republic of Uzbekistan (look at table 2 for legend). Таблица 2. Атрибутивная база данных Table 2. Attributive data base г» н Он & Я л Я л Ч v ч 3 я Он © № л ч л Ч -Ю Я Ф © я л № я л н © я л Ян U н © ф я я л Ян я ф и я я л н © ф я © я я я ч л К н © н © я я ю © я н © н © я я © л й © н © м н я >» я ф ф « я © я я л я № © я н © 3 S J и о я С Л н © я © U я О И я я ч н я © S в о 2 я ? £ s Л Ф И " я н © 5 2 Я и 3 ® н ^ © я Ф н © н © ф S " я И 1 31 99 1 6 7 99 99 99 99 99 2 31 99 1 6 7 99 99 99 99 99 3 30 99 1 6 7 99 99 99 99 99 4 3 2 1 6 7 99 99 99 99 99 5 30 99 1 6 7 99 99 99 99 99 6 2 2 1 1 4 99 99 99 99 99 7 9 5 12 1 4 99 99 99 99 99 8 12 2 6 2 6 99 99 99 99 99 9 10 8 12 6 4 99 99 99 99 99 10 4 2 6 6 6 99 99 99 99 99 11 30 99 1 6 7 99 99 99 99 99 12 3 2 1 6 7 9 5 12 1 4 13 3 2 1 6 7 4 2 6 6 6 14 3 2 1 6 7 30 99 99 1 4 15 9 5 12 1 4 12 2 6 2 6 16 16 2 10 6 6 99 99 99 99 99 17 14 2 6 2 4 99 99 99 99 99 18 11 8 7 6 5 99 99 99 99 99 19 15 2 10 6 7 99 99 99 99 99 20 17 2 10 4 6 99 99 99 99 99 21 17 2 2 4 6 99 99 99 99 99 22 9 5 12 1 4 10 8 12 6 4 23 11 8 7 6 5 15 2 10 6 1 24 26 8 1 4 7 99 99 99 99 99 Продолжение таблицы 2 Table 2 continued н Он Л £4 я Я Я Ч V ч 3 с Он v © № зЯ © л ч л Ч - Ф © и с л к я л н © я л Он U н © ф я я л я ф Он ф Он и я я л н © ф я © я я ч л К н © ф н © я я ю © = я © н © ф н © я я © л й н © м н © >» я ф ф « я я л № © н © 3 S J и о я С Л н © я © Он U О И я я ч н Он я © S в о 2 я ? £ s Л Ф И " н © 5 2 3 ® н ^ © я Ф н © н © ф S " я И 25 25 3 1 4 7 99 99 99 99 99 26 29 99 1 6 7 99 99 99 99 99 27 3 2 1 6 7 30 99 99 1 4 28 23 5 3 6 7 99 99 99 99 99 29 21 8 10 6 7 99 99 99 99 99 30 15 99 10 6 5 99 99 99 99 99 31 18 99 10 6 5 99 99 99 99 99 32 30 99 1 6 7 99 99 99 99 99 33 21 3 5 6 7 99 99 99 99 99 34 16 10 10 6 2 99 99 99 99 99 35 1 9 8 6 4 31 99 99 1 4 36 7 99 10 1 4 99 99 99 99 99 37 9 6 3 6 2 99 99 99 99 99 38 8 6 3 6 1 99 99 99 99 99 39 9 6 3 6 2 7 99 10 1 4 40 9 6 3 6 2 1 9 8 1 4 41 7 99 10 1 4 30 99 99 1 4 42 1 9 8 6 4 9 6 3 6 2 43 19 99 6 6 5 99 99 99 99 99 44 15 99 10 6 5 17 2 3 3 1 45 21 10 8 6 2 99 99 99 99 99 46 7 99 10 1 4 15 99 10 6 5 47 2 9 1 6 5 99 99 99 99 99 48 28 3 1 6 6 99 99 99 99 99 Продолжение таблицы 2 Table 2 continued г» н Он & Я л Я л Ч v ч 3 я Он © № л ч л Ч -Ю Я Ф © я л № я л н © я л Ян U н © ф я я л Ян я ф и я я л ч я н © ф я © я я я ч л К н © н © я я ю © я н © ф н © я я © л й © н © м н я >» я ф ф « я © я я л я № © я н © 3 S J и о я С Л н © я © U я О И >. я я ч н я © S в о 2 я ? £ s Л Ф И " я н © 3 ® н ^ © я Ф н © н © ф S " я И 49 8 5 11 1 4 99 99 99 99 99 50 8 5 10 6 1 99 99 99 99 99 51 1 9 8 6 4 99 99 99 99 99 52 15 3 10 6 3 99 99 99 99 99 53 9 6 12 6 5 99 99 99 99 99 54 9 6 12 6 5 2 9 99 1 1 55 9 6 12 6 5 8 5 11 1 4 56 1 9 1 6 7 9 5 12 6 5 57 22 8 3 6 2 99 99 99 99 99 58 15 3 10 6 4 99 99 99 99 99 59 21 8 5 6 2 99 99 99 99 99 60 16 8 4 6 2 99 99 99 99 99 61 8 5 11 1 4 15 3 10 6 3 62 8 5 11 1 4 8 5 10 6 1 63 13 5 6 2 2 99 99 99 99 99 64 8 5 10 6 1 13 5 6 2 2 65 15 3 10 6 3 16 4 4 6 2 66 16 4 4 6 2 15 3 10 6 3 67 16 8 10 6 2 99 99 99 99 99 68 8 5 11 1 4 16 4 4 6 2 69 1 9 10 1 4 99 99 99 99 99 70 5 1 12 1 3 99 99 99 99 99 71 6 99 10 6 4 99 99 99 99 99 72 16 8 9 6 4 99 99 99 99 99 Продолжение таблицы 2 Table 2 continued н Он Л £4 я Я Я Ч V ч 3 с Он v © № зЯ © л ч л Ч - Ф © и с л к я л н © я л Он U н © ф я я л я ф Он ф Он и я я л н © ф я © я я ч л К н © ф н © я я ю © = я © н © ф н © я я © л й н © м н © >» я ф ф « я я л № © н © 3 S J и о я С Л н © я © Он U О И я я ч н Он я © S в о 2 я ? £ s Л Ф И " н © 5 2 3 ® н ^ © я Ф н © н © ф S " я И 73 6 99 9 6 4 16 4 9 6 4 74 18 99 10 1 5 99 99 99 99 99 75 18 6 10 6 4 99 99 99 99 99 76 18 6 12 6 4 24 99 10 1 5 77 18 99 10 1 5 27 11 99 6 1 78 22 10 1 4 7 99 99 99 99 99 79 18 6 12 6 4 18 99 10 1 5 80 24 99 10 1 5 99 99 99 99 99 81 21 2 8 6 4 99 99 99 99 99 82 15 99 10 6 5 99 99 99 99 99 83 5 1 12 1 3 6 99 10 6 4 84 16 8 9 6 4 5 1 12 1 3 85 8 5 10 6 1 15 3 10 6 3 86 15 3 10 6 3 18 4 10 6 1 87 15 3 10 6 3 22 4 3 6 2 88 18 4 10 6 7 99 99 99 99 99 89 8 99 9 1 4 99 99 99 99 99 90 15 99 9 6 5 99 99 99 99 99 91 15 99 10 6 5 22 4 8 4 1 92 18 99 9 1 5 99 99 99 99 99 93 20 8 8 4 2 99 99 99 99 99 94 22 5 2 6 7 99 99 99 99 99 95 23 8 6 4 7 99 99 99 99 99 96 22 8 8 2 7 22 5 2 6 1 Продолжение таблицы 2 Table 2 continued г» н Он & Я л Я л Ч v ч 3 я Он © № л ч л Ч -Ю Я Ф © я л № я л н © я л Ян U н © ф я я л Ян я ф и я я л н © ф я © я я я ч л К н © н © я я ю © я н © н © я я © л й © н © м н я >» я ф ф « я © я я л я № © я н © 3 S J и о я С Л н © я © U я О И я я ч н я © S в о 2 я ? £ Л Ф И " я н © 5 2 Я и 3 ® н ^ © я Ф н © н © ф S " я И 97 23 8 1 5 7 99 99 99 99 99 98 15 7 12 6 7 99 99 99 99 99 99 30 99 1 6 7 99 99 99 99 99 Использованное кодирование названий почв и их свойств приведено ниже: Код почвы Названия почв 1 Светло-бурые лугово-степные высокогорные почвы 2 Светло-бурые лугово-степные высокогорные почвы в сочетании с болотно-луговыми и торфяно-болотными почвами 3 Светло-бурые лугово-степные и примитивные и дельты выноса коллювия светлые 4 Бурые горно-лесные почвы 5 Коричневые почвы 6 Коричневые слабокарбонатные и выщелоченные почвы 7 Коричневые слабокарбонатные и типичные почвы 8 Коричневые слабокарбонатные почвы 9 Коричневые типичные почвы Код почвы Названия почв 10 Коричневые глубоковыщелоченные почвы 11 Коричневые карбонатные и слабовыщелоченные почвы 12 Богарные коричневые почвы 13 Богарные коричневые слабокарбонатные почвы 14 Условно-орошаемые коричневые почвы 15 Темные сероземы 16 Богарные темные сероземы 17 Новоорошаемые темные сероземы 18 Типичные сероземы 19 Типичные сероземы с участками сероземно-луговых и луговых почв 20 Типичные сероземы, местами сероземно-луговые 21 Богарные типичные сероземы 22 Новоорошаемые типичные сероземы 23 Староорошаемые типичные сероземы 24 Светлые сероземы 25 Новоорошаемые луговые аллювиальные почвы 26 Староорошаемые луговые аллювиальные почвы 27 Новоорошаемые луговые сазовые почвы 28 Староорошаемые луговые сазовые почвы 29 Галечники и песчано-галечниковые отложения 30 Выходы коренных пород, осыпи 31 Ледники, снежники и примитивные горные 99 Нет почвы Код грансостава Класс грансостава 1 глинистые и суглинистые 2 тяжелосуглинистые 3 тяжело- и среднесуглинистые 4 среднесуглинистые 5 средне- и тяжелосуглинистые 6 средне- и тяжелосуглинистые, глинистые 7 среднесуглинистые, реже щебневато-суглинистые 8 суглинистые 9 дресвяно-щебневато-суглинистые 10 средне- и легкосуглинистые 11 легко- и среднесуглинистые 99 нет данных Код эродированности Класс эродированности 1 несмытые 2 несмытые и слабосмытые 3 слабосмытые 4 слабосмытые и несмытые 5 слабосмытые, местами несмытые и намытые 6 слабо- и среднесмытые 7 слабо- и среднесмытые, местами сильносмытые 8 среднесмытые 9 средне- и слабосмытые 10 средне- и сильносмытые 11 сильносмытые 12 различной степени смытости 12 эродированные 99 нет данных Код наличия подстилания Класс присутствия подстилания 1 местами выходы коренных пород и осыпи 2 с 0.6–0.7 м подстилаются обломками коренных пород 2 местами с 0.5–1 м подстилаются обломками коренных пород 3 с 1.2–1.4 м подстилание щебнем 4 в пределах 1 м вскрываются галечники 4 с 0.3–0.9 м подстилаются галечником 4 с 0.5–1 м подстилаются галечником 5 с 1–2 м подстилаются галечником 6 нет подстилания 99 нет данных ЗАКЛЮЧЕНИЕ На основе спутниковых снимков Landsat проведено обновление границ почвенно-картографических выделов почвенной карты горных регионов Республики Узбекистан. Список почв, отображенных на карте, был сохранен таким же, как на оригинальной бумажной карте. Обновленный вариант представлен в виде векторного слоя ГИС с атрибутивной базой данных. На карте показан естественный почвенный покров, без учета антропогенного изменения почв. Но использованный подход к обновлению карты может включать в себя и дополнение карты этой информацией в том числе, так как она может быть получена путем дешифрирования по тем же спутниковым данным, которые были использованы для обновления.

Список литературы Обновление почвенной карты горных районов Узбекистана

- Алибоева М.А., Жаббаров З.А., Фахрутдинова М.Ф. Влияние природных факторов на химические свойства горных почв (на примере почв Чаткальского государственного биосферного заповедника) // Научное обозрение. Биологические науки. 2022. № 1. С. 10-15. URL: https://science-biology.ru/ru/article/view?id=1252.

- Андроников В.Л. Аэрокосмические методы изучения почв. М.: Колос, 1979. 280 с.

- Атлас почвенного покрова Республики Узбекистан. Ташкент, 2010. 44 с.

- Джалилова Г.Т. Геоинформационный анализ эрозионных процессов в среднегорьях и низкогорьях Узбекистана (на примере почв Чаткальского и Туркестанского хребтов): Автореф. дис. ... докт. биол. наук. Ташкент, 2018. 53 с.

- Назаров А.С. Почвы западных отрогов Чаткальского хребта (на примере почв Чаткальского горно-лесного государственного заповедника): Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Ташкент, 1987. 21 с.

- Панкова Е.И., Ямнова И.А., Назарова Л.Ф., Соловьев Д.А., Исаев В.А. О работах Почвенного института им. В.В. Докучаева в Узбекистане // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2022. Вып. 110. С. 167-192. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2022-110-167-192.

- Раупова Н.Б., Абдуллаев С.А. Горно-коричневые карбонатные почвы Западного Тянь-Шаня, их агрохимические свойства и гумусное состояние // Бюллетень науки и практики. 2018. № 2. С. 153-161.

- Савин И.Ю. Пространственные аспекты прикладного почвоведения // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2020. Вып. 101. С. 5-18. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2020-101-5-18.

- Савин И.Ю., Столбовой В.С., Иванов А.Л., Прудникова Е.Ю., Жоголев А.В., Воронин А.Я. Технологии составления и обновления почвенных карт. М.: Перо, 2019. 328 c.

- Симакова М.С. От визуального дешифрирования аэрофотоснимков и полевого картографирования почв до автоматизированного дешифрирования и картографирования по космическим снимкам // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2014. Вып. 74. C. 3-19. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2014-74-3-19.

- Ташкузиев М.М., Шадиева Н.И. Состав гумуса, гумусное состояние почв вертикальной зональности бассейна реки Санзар и изменение его под влиянием противоэрозионных процессов // Почвоведение и агрохимия. 2020. № 3. С. 25-33.

- Турабаев А. Описание некоторых природных факторов, сохраняющих разнообразие горных коричневых почв (на примере Чаткальских и Нуратинских гор): Автореф. дис. … канд. биол. наук. Ташкент, 2011. 27 с.

- Турсунов Л., Ханазаров А., Фахрутдинова М., Камилова Д. Горные почвы Узбекистана. Ташкент: “Турон-Икбол”, 2009. 232 с.

- Фахрутдинова М.Ф. Фракционный и групповой состав горно-коричневые выщелоченные почвы // Вестник НуУЗ. 2014. № 3/2. С. 79-82.

- Цифровая почвенная картография: теоретические и экспериментальные исследования / ред. Иванов А.Л., Савин И.Ю., Сорокина Н.П., Самсонова В.П., Мешалкина Ю.Л., Конюшкова М.В. М.: Почвенный институт, 2012. 333 с.

- Gafurova L.A., Ergasheva O.X. Bioindication in ecological assessment of eroded soils in mountain areas // Journal of Critical Reviews. 2020. No. 7(2). P. 288-291. https://doi.org/10.31838/jcr.07.02.53.

- Gafurova L.A., Djalilova G.T., Ergasheva O.X., Kadirova D.A. Measures on erosion-preventive forest melioration in mountain areas of Uzbekistan // Journal of Critical Reviews. 2020. No. 7(2). P. 283-287. https://doi.org/10.31838/jcr.07.02.52.

- Djalilova G., Mamatkulova F., Mamatkulova Z., Igamberdiyeva D., Eshquvatov Q. Long-term monitoring of the vegetation cover of mountain territories in the GIS for soil and landscape study of territories // E3S Web Conf. 2021. Vol. 264. Article Number 01004. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126401004.

- Juliev M., Ng W., Mondal I., Ergasheva O., Saidova M. Surface displacement detection using object-based image analysis, Tashkent region, Uzbekistan // E3S Web Conf. 2023. Vol. 386. Article Number 04010. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338604010.

- Mirkhaydarova G.S., Sodikova G.S. Agrochemical properties of eroded mountain soils and ways to restore these properties // ISJ Theoretical & Applied Science. 2020. Vol. 06(86). P. 33-38. https://doi.org/10.15863/TAS.2020.06.86.6.

- Nabieva G.M. Soils of the western spurs of the Chatkal ridge and their enzymatic activity. Tashkent: NUU, 2008. 132 p.

- Reuter H.I., Nelson A., Jarvis A. An evaluation of void filling interpolation methods for SRTM data // International Journal of Geographic Information Science. 2007. Vol. 21(9). P. 983-1008.

- Savin I.Y., Zhogolev A.V., Prudnikova E.Y. Modern trends and problems of soil mapping // Eurasian Soil Science. 2019. Vol. 52. No. 5. P. 471-480.