Обобщенный метод скаляризации динамических упругих полей в трансверсально-изотропных средах и его новые применения

Автор: Мирошниченко И.П., Сизов В.П.

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Механика

Статья в выпуске: 3 т.18, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. При исследовании тензорных упругих полей перемещений, напряжений и деформаций в слоистых конструкциях из различных материалов, включая трансверсально-изотропные композиты, успешно применяется эффективный метод скаляризации тензорных полей. Данные поля могут быть выражены через скалярные потенциалы, соответствующие квазипродольным, квазипоперечным и чисто поперечным волнам. Такая скаляризация возможна, если рассматриваемые объекты являются тензорами относительно подгруппы общих преобразований координат, когда локальный аффинный базис имеет один инвариантный вектор, который совпадает с осью материальной симметрии материала. При этом в известных работах рассматриваются конструкции, где этот вектор совпадает с нормалью к границе между слоями. Однако, для практики представляют интерес и другие случаи взаимного расположения оси материальной симметрии материала и границы между слоями.Целью является дальнейшее развитие применения метода скаляризации в граничных задачах динамич еской теории упругости на случаи произвольного расположения оси материальной симметрии по отношению к границе между слоями.Методы исследования. Предлагаемый научно-методический аппарат разработан на основе использования обобщенного метода скаляризации динамических упругих полей перемещений, напряжений и деформаций в трансверсально-изотропных средах.Результаты исследования. Получены новые расчетные соотношения для определения полей перемещений, напряжений и деформаций в трансверсально-изотропных средах на случаи произвольного расположения осей материальной симметрии материалов слоев по отношению к границам между слоями.Обсуждение и заключения. Предлагаемый научно-методический аппарат успешно использован при определении напряженно-деформированного состояния в слоистых конструкциях, выполненных из трансверсально-изотропных материалов, и при анализе результатов диагностики состояния плоскослоистых и слоистых цилиндрических конструкций, находящихся в эксплуатации.

Метод скаляризации, трансверсально- изотропная среда, акустические волны, композиционные материалы

Короткий адрес: https://sciup.org/142214950

IDR: 142214950 | DOI: 10.23947/1992-5980-2018-18-3-258-264

Текст научной статьи Обобщенный метод скаляризации динамических упругих полей в трансверсально-изотропных средах и его новые применения

Введение. При исследовании тензорных упругих полей перемещений, напряжений и деформаций в слоистых конструкциях из различных материалов, включая трансверсально-изотропные композиты [1–3], успешно применяется эффективный метод скаляризации тензорных полей, предложенный в [4], когда отмеченные поля могут быть выражены через скалярные потенциалы, соответствующие квазипро-дольным, квазипоперечным и чисто поперечным волнам соответственно.

Такая скаляризация возможна, если рассматриваемые объекты являются тензорами относительно подгруппы общих преобразований координат, когда локальный аффинный базис имеет один инвариантный вектор, который совпадает с осью материальной симметрии материала. В [5] рассматриваются конструкции, где этот вектор совпадает с нормалью к границе между слоями. Однако для практики представляют интерес и другие случаи взаимного расположения оси материальной симметрии материала и границы между слоями.

Цель исследования. Целью работы является дальнейшее развитие применения метода скаляриза-ции в граничных задачах динамической теории упругости на случаи произвольного расположения оси материальной симметрии по отношению к границе между слоями.

Постановка задачи. Первоначально в системе координат с допустимым репером находятся компоненты тензоров перемещений и напряжений относительно этого репера. Затем, зная все компоненты тензорных полей в данной системе координат, можно путем перехода к системе координат, связанной с границей между слоями найти нормальные и касательные компоненты перемещений и напряжений, соответствующие площадке, лежащей на границе. Эти компоненты далее используются для удовлетворения граничным условиям задачи [5].

Более подробно изложим вышесказанное на примере решения задач для плоскослоистых конструкций.

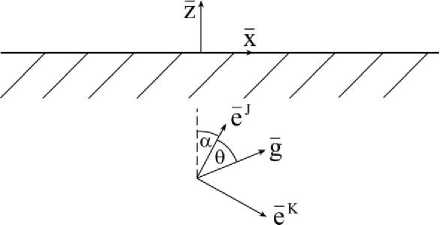

Рассмотрим случай, когда главная ось симметрии трансверсально-изотропного материала составляет угол α по отношению к нормали поверхности плоской границы между слоями (рис. 1). При этом считаем, что поле не зависит от координаты y .

Рис. 1. Расчетная схема

Механика

В соответствии с [4]:

( L ) ( L ) Л

U i = 1 D 1 V i +5 J D 2 V J |ф +

Г

( T ) 1 ( T )

D VV J + g 5 J

. g

)

w + Vg (5 K V N

-5 N V K ) v ;

( L ) ( L ) ( L ) ( L )

CT jj = ( d 1 g j + d 2 5 J 5 J + d 3 5 J V j ) V J + d 4 V i V j ) ф +

( T ) ( T ) ( T ) ( T )

+ ( d 1 g j V J + d 2 5 J 5 J V J + d 3 5 J V j ) + d 4 V i V J V j ) w +

+ 2,/ g [ a 2 ( V0.3 K , V N -V ( , 5 N , V K ) + a 4( 3 J .3 K , V N -5 J 5 NN , V K ) V j ] v .

Компоненты тензорных полей перемещений U i и напряжений G j в системе координат, связанной с анизотропией материала x J , x K , могут быть записаны следующим образом:

( T )

( L ) ( L ) ( L ) ( T ) Р2 ( T )

U j = i ^ ( D 1 + D 2 ) ф + ( - D 1 ^ + g ) w ;

g

( T )( T )

( L ) ( L ) ( T )

U k = i в D 1 ф- D i^ T e w ;

g (2)

(L) (L) (L) (L) (L) ( T) (T) ( T) ( T) ( T) ( T। gJJ = [d1 + d2-(d3 + d4)O + i ^ (d1 + d2+d3-d4 ^2)w;

|

1 ( L )( L )( L ) ( L )( L )( L ) ( T ) 1( T ) ( T )( T ) |

|

|

G JK |

= - <2 d 3 ^ в + d 4 ^ в ) ф + i в (^ d 3 - d 4 ^) w ; ( L ) ( L ) ( L ) ( T ) ( T ) ( T ) ( T ) G KK = ( d 1 + d 4 в 2 ) ф + г ^ ( d 1 - d 4 в 2 ) w . |

|

Здесь потенциалы квазипро |

дольных ф и квазипоперечных w волн должны удовлетворять волновому ( L ) ( T ) |

|

уравнению с соответствующ |

им волновым числом g ( g или g ) и имеют вид: ( L ) j ( L ) K ф = ф0 e1'^x евx ; ( T ) j ( T ) K ( 3) w = w 0 e‘4 x е вx , |

|

где 2 2 +в 2 = g 2 ; |

( A + g 2) ф= 0. (4) w |

|

Входящие в (2) коэф |

фициенты D и d , определены в [5] и имеют вид: ( L ) ( L ) _______________ g 2( C 13 + C 44 ) _______________ . 1 ( L ) ( L ) ( L ) ; m 2 p- h 2 C 44 - ( g 2 - h 2 )( С и - C 13 - C 44 ) ( L ) ( L ) ( L ) ( L ) ( L ) |

|

( L D |

_ g_ ™ 2 P- h 2(2 C 44 + C 13 ) - ( g 2 - h 2) C 11 _ g2 (L. 1 . ( L ) ( L ) ( L ) ( L ) ( L ) ( L ) D 1 ; h 2 m - P h 2 C 44 - ( g 2 - h 2 )( С и - C 13 - C 44 ) g 2 - h 2 ( T ) ( T ) g _(H3_+V442 D 1 = ( T ) ( T ) ( T ) ; (5) m ; p h 2 (2 C 44 + C n) - ( g 2 - h 2 ) Cn |

|

( L ) ( L) d 1 =- g |

( L ' ( L ) ( L ) ( L ) ( L) ( L I ( L ) ( L ) ( L ) a 1 - h a 3 ( D 1 + D 2); d 2 = - g a 3 - h (2 a 4 D 2 + a 5 D 2 + a 5 D 1 );

( ( T ) ( T ) ( T ) ( T ) ( T ) h 2 ( T )

. g V |

( T ) ( T ) ( T ) ( T )

d 2 = a 3 g (1 - Dj + 2 a 4 g + a 5

f ( T )

( T ) h 2 ( T )

g - т D1 ;

g

f(

(T) (T) (T) (T) h2 (T)(

d3 = 2 a 2 g + 2 a 4 g - 2 D - ; d4 = 2 a 2

. g J a1 = C11 - 2 a 2;

a 2 = ^ ( C „ - C ,2 ) ;

a 3

- ^ ( C 11 + C 12 ) + C 13 + C 44 - a 4 ;

a 4 =

( C 11 - C i 2 ) + C 44 ; a 5 = C 11 + C 33 - 2( C B + 2 C 44 ),

где C ij — модули упругости материала, записанные по свернутому индексу [6-7].

В формулах (5) и (6) для этих коэффициентов:

cos 9 sin 9 _ gz h gz ; в gz ; g / 1 m .

cos( a + 9 ) cos( a + 9 ) cos( a + 9 )

В граничные условия динамических задач теории упругости входят компоненты перемещений Uz , Ux и напряжений 5 zz , 5 zx , записанные в системе координат z , x , связанной с границей (рис. 1).

Системы координат z , x и xJ , xK связаны между собой соотношениями [8]: z = -xK sin a + xJ cos a; x = xK cos a + xJ sin a или:

x K = x cos a- z sin a ; x J = x sin a + z cos a .

Используя соотношения (8) и (9), по формулам [5]: U -d x m u -d x m d x p

‘ = Sx i Um ; 5 i = 3x1 3x j 5 mp’

где коэффициенты с чертой относятся к системе координат z , x (назовем их «новыми» координатами), а без черты к системе координат x J , x K («старые» координаты).

Запишем компоненты полей перемещений Uz , Ux и напряжений условия через компоненты (2):

5 zz , 5 zx , входящих в граничные

Uz = cos a U J - sin a U K ;

Ux = sin a U J + cos a U K ;

5 zz = cos 2 a5 JJ

—

sin2a5„, + sin 2 a5,,„ ; JK KK

- 1

5 zx = 2sm2 a.(5 JJ

—

5 kk ) + (1 - 2sin 2 a ) 5 jk .

В «новых» координатах потенциальные функции (3) имеют вид:

( L )

( L )

ф __ ф e i К, ( x sin a+ z cos a) e i в ( x cos a- z sin a) ,

( T )

( T )

i К (x sin a+z cos a) i в (x cos a-z sin a) w woe e , а перемещения (11) запишутся следующим образом:

( T )

( T)

_ ( L ) ( L ) ( L ) _ ( T ) К 2 ( T ) ( L ) ( L ) _

U z = cos a [ i К ( D 1 + D 2 ) ф + ( - D y T ) + g ) w ] - sin a [ i К D 1 ф + ( - D 1 ^ + g ) w ]

( T ) р гл

2 ( T )

g

( T )

g

( T )( T )

_ ( L ) ( L ) _ ( T ) К 2 ( T ) ( L ) ( L ) _ ( L ) КП

U x = sin a [ i ( D 1 + D 2) ф + ( - D 1 ^ T y + g ) w ] + cos a [ i в D 1 ф- D 1 —( T j— w ]

g

g

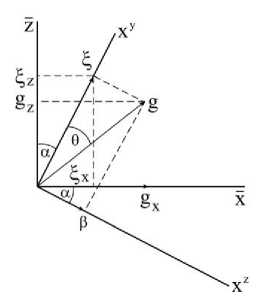

Здесь волновые числа К , в , g определены относительно «старого» репера (рис. 2).

Механика

Рис. 2. Схема «взаимосвязи» волновых чисел

Волновые числа £ , в , которые являются проекциями вектора g на «старый» репер x J , x K и волновые числа g x , g z которые являются проекциями вектора g на «новый репер» z , x связаны между собой следующими соотношениями:

_ cos 9 sin( a + 9 ) g x

cos 9

gz; e = cos(a + 9)

sin 9

sin 9

sin( a + 9 ) g x cos( a + 9 ) ^

1 z ;

g =

gx

gz

sin( a + 9 ) cos( a + 9 )

.

Подставляя (15) в (14), получим выражения для перемещений в «новых» координатах:

-

■(L ’ cos 9 cos a (L’ (T’ T’

Uz = igz(D1+ D2)ф+gz(-cos 9 D1+ cos(a + 9) cos(a + 9)

T-T .( L ’cos 9 sin a ,vb ’ ( L ’. sin 9 cos a ( L ’ ( T ’ sin( a + 9 )cos 9 ( T ’ sin a ,_

Ux = ig, [---------(D + D2) +---------D ]Ф + g, [------------D + cos(a + 9) cos(a + 9) cos(a + 9) cos(a + 9)

где, в соответствии с (13) и (15):

_ ( L )_ ( L )_ ( T )_ ( T )_

φ ig x ig x

= ф 0 e g x eg z ; w = w 0 e g x e g z

.

Аналогично, используя (2), (14) и (15), из (12) получим соотношения для компонент напряжений, входящих в граничные условия задач:

- . 2 r( L ’.(L’ . L ’.(L \ cos2 9 (L, Д< L) (L’cos 9 sin 9 (L2. .2 / L’ (L’ sin2 9

CTzz = {cos a[ d + d 2 - (d3 + d4)---Г---— gz] + sin2a(- d 3 + d4) gz + sin a( d, - d4-------— gz)} ф + cos (a+ 9) 2 cos (a+ 9) cos (a+ 9)

, 2 cos 9 ,(T ’/T ’ T T T cos2 9 (T’ sin 9 ,(T ’1 T T ’ cos2 9

+{cos a ig,(d. + d, + d,-d g,)-sin2a ig,( d,-dg

-

1 cos( a + 9 ) 1 2 3 4 cos 2 ( a + 9 )cos( a + 9) S z V2 3 4 cos 2 ( a + 9 )

, ■ . cos9 .TT’Д’ T cos2 9

-

+ sin2a---------- ig, ( d. - d.-----------g ,)} w ;

cos( a + 9 ) 1 4 cos 2 ( a + 9 )

- . 1 ■ . / L ’ / L’.(L \ cos2 9 (L2.( L ’ sin2 9 (L2, . 2 2Z1( L’.(L ’cos 9 sin 9 (L’,

CT zx = bsin2a[ d2 - (d3 + d4) gz + d4 gz] - (1-2sin a)(;: d3 + d4

2 cos ( a+ 9 ) cos ( a+ 9 ) 2 cos ( a+ 9 )

. r 1 cos 9 v( T ’/ T ’ (T ’cos2 9-sin2 9 (T2. „ . 2 x sin 9 v1( T ’ (T ’ cos2 9

+ {■ sin2a---------- i ( d., + d, - d g ,) + (1 - 2sin a )---------- i ( d, - d.-----------g ,)} w ;

2 cos( a + 9 ) 2 3 4 cos 2 ( a + 9 ) z cos( a + 9 ) 2 3 4 cos 2 ( a + 9 ) z

Таким образом, компоненты перемещений и напряжений, входящие в граничные условия (система координат z , x связана с границей), определяются соотношениями (16)-(18), где проекции волнового вектора g в системах координат z , X и x J , x K связаны соотношениями (15).

Используемые в [5] матрицы C , характеризующие волновые свойства слоев [9-10], и которые являются основными элементами при построении конкретных решений граничных задач в слоистых конструкциях в данном случае, когда оси z , x образуют с компонентами репера e J , e K угол a , имеют вид:

где

(

C —

, _ I c 11

■(1)

V c 21

( c c 31

(3) =

V c 41

C — Г(1)

V c (3)

Г. „ I ( —г..

c 12 c 11

I C (2) = c22 J V c21

c 32 c 31

I C (4) = c 42 J V c41

c 12

- c 22

- c 32 c 42

gx = g

( L ) ( L ) C11 = ig z ( D1 +

( T )

C 1

c (2) I

I ,

C

c (4) J

e ig z z

( T ) ( L )

r x ;

( T )

e ig z

cos 9 cos a ( L ) cos( a + 9 ) 2 ;

( T )

C 12 = g z ( - C0S 9 D1 +

z

z

e '

( L )

gz z

( T ) e - ig z z

ig x e ‘ ;

cos a ); cos( a + 9 )

( L ) cos 9 sin a ^L ) ( L\ sin 9 cos a

C2i = igz [---------(D + D2) +--------- cos(a + 9) cos(a + 9)

( T ) sin( a + 9 )cos 9 (Д ) sin a

—--/ / -I--

( L )

D J;

1 + ] ;

cos( a + 9 ) cos( a + 9 )

( L ) ( L ) ( L ) ( L ) C 31 = cos 2 a [ d 1 + d 2 - ( d 3 + d 4)

cos 2 9

( L )

cos 2 ( a + 9 )

2 1 ( L ) ( L )

gz ] + sin2 a (— d 3 + d 4)

cos 9 sin 9 ( L 2 . 2 /L ) (/

----, m g z + + sin a ( d 1 - d 4 cos ( a+ 9 )

( L )

( L )

sin 2 9 ( L 2 )

cos 2 ( a + 9 ) g z

C 32 = cos 2 a

cos 9 ,(T ’(T ’ T T T cos2 9 (T) sin 9 ,(T MT (T) cos2 9

ig, (a, + d + d - d g,) - sin 2a ig, ( d - dg cos(a + 9) 1 2 3 4 cos2(a + 9)cos(a + 9) SzV2 3 4 cos2(a + 9)

. 2 cos 9 ,(T> + sin a----------ig,(d1 -d4---- cos(a + 9) 4 cos2 (a + 9) 1 • . / L) z( L(L’ cos2 9 (L2.( L) sin2 9 (L2, . 2 .z1( L(Lcos 9 sin 9 C41 = -sin2a[d2-(d3 + d4) gz + d4 gz]-(1 -2sin a)(-d3 + d4 2 cos (a+ 9) cos (a+ 9) 2 cos (a+ 9) 1 cos 9 (T) (T) (T) cos2 9- sin2 9 (Tsin 9 1 (T) (T) cos2 9 C — sin2a----------1(d2 + d3-d g,) +(1 -2sin a)----------1( d3-d.-----------g,).(21) 42 2 cos(a + 9) V 2 3 4cos2(a + 9) cos(a + 9) 2 3 4cos2(a + 9)1 ’ В случае, когда a — 0 элементы (21) матрицы C совпадают с соответствующими элементами этой матрицы для случая совпадения нормали к границе и направления оси симметрии материала, кото- п рые представлены формулами (3.82) в [5]. Если a — — , то получается случай, когда ось симметрии материала касательна к поверхности границы и формулы (21) совпадают с выражениями (3.89)-(3.91) в [5]. Зная выражения для матриц C, можно построить решения различных задач, используя научнометодический аппарат, описанный в [5]. Выводы. Предлагаемый научно-методический аппарат успешно использован при определении напряженно-деформированного состояния в слоистых конструкциях, выполненных из трансверсальноизотропных материалов, и при анализе результатов диагностики состояния плоскослоистых и слоистых цилиндрических конструкций, находящихся в эксплуатации. Механика 1. Тарнопольский, Ю. М. Пространственно-армированные композиционные материалы / Ю. М. Тарнопольский, И. Г. Жигун, В. А. Поляков. — Москва : Машиностроение. — 1987. — 224 с. 2. Справочник по композиционным материалам. Кн.1 / Под ред. Б. Э. Геллера. — Москва : Машиностроение. — 1988. — 448 с. 3. Васильев, В. В. Композиционные материалы. Справочник / В. В. Васильев, В. Д. Протасов, В. В. Болотин и др. — Москва : Машиностроение. — 1990. — 512 с. 4. Сизов, В. П. О скаляризации динамических упругих полей в трансверсально-изотропных средах / В. П. Сизов // Известия РАН. Механика твердого тела. — 1988. — № 5. — С. 55–58. 5. Сизов, В. П. Возбуждение упругих волн в слоистых анизотропных конструкциях. Монография / В. П. Сизов, И. П. Мирошниченко. — Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing. — 2012. — 270 с. 6. Сиротин, Ю. И. Основы кристаллофизики / Ю. И. Сиротин, М. П. Шаскольская. — Москва : Наука. — 1979. — 640 с. 7. Федоров, Ф. И. Теория упругих волн в кристаллах / Ф. И. Федоров. — Москва : Наука. — 1965. — 386 с. 8. Корн, Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. — Москва : Наука. — 1968. — 720 с. 9. Бреховских, Л. М. Волны в слоистых средах / Л. М. Бреховских. — Москва : АН СССР. — 1957. — 502 с. 10. Виноградова, М. Б. Теория волн / М. Б. Виноградова, О. В. Руденко, А. П. Сухоруков. — Москва : Наука. — 1979. — 384 с.

Список литературы Обобщенный метод скаляризации динамических упругих полей в трансверсально-изотропных средах и его новые применения

- Тарнопольский, Ю. М. Пространственно-армированные композиционные материалы/Ю. М. Тарнопольский, И. Г. Жигун, В. А. Поляков. -Москва: Машиностроение. -1987. -224 с.

- Справочник по композиционным материалам. Кн.1/Под ред. Б. Э. Геллера. -Москва: Машиностроение. -1988. -448 с.

- Васильев, В. В. Композиционные материалы. Справочник/В. В. Васильев, В. Д. Протасов, В. В. Болотин и др. -Москва: Машиностроение. -1990. -512 с.

- Сизов, В. П. О скаляризации динамических упругих полей в трансверсально -изотропных средах/В. П. Сизов//Известия РАН. Механика твердого тела. -1988. -№ 5. -С. 55-58.

- Сизов, В. П. Возбуждение упругих волн в слоистых анизотропных конструкциях. Монография/В. П. Сизов, И. П. Мирошниченко. -Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing. -2012. -270с.

- Сиротин, Ю. И. Основы кристаллофизики/Ю. И. Сиротин, М. П. Шаскольская. -Москва: Наука. -1979. -640 с.

- Федоров, Ф. И. Теория упругих волн в кристаллах/Ф. И. Федоров. -Москва: Наука. -1965. -386 с.

- Корн, Г. Справочник по математике для научных работн иков и инженеров/Г. Корн, Т. Корн. -Москва: Наука. -1968. -720 с.

- Бреховских, Л. М. Волны в слоистых средах/Л. М. Бреховских. -Москва: АН СССР. -1957. -502 с.

- Виноградова, М. Б. Теория волн/М. Б. Виноградова, О. В. Руденко, А. П. Сухоруков. -Москва: Наука. -1979. -384 с.